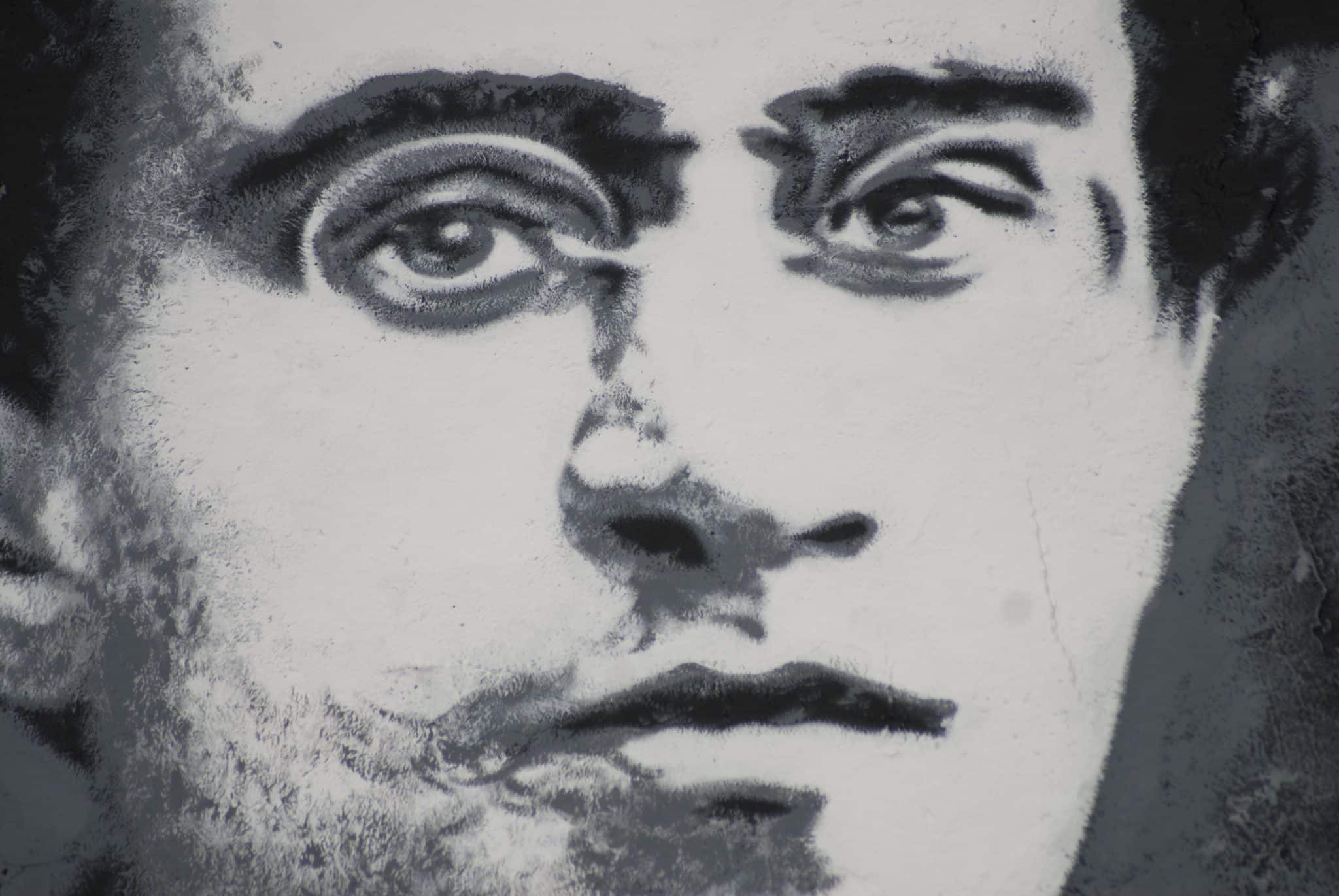

Nick Srnicek est co-auteur avec Alex William du manifeste Inventing the Future, publié en 2015. Celui-ci détaillait une stratégie politique pour les forces de gauche à la suite du « mouvement des places » ; il avait rencontré un écho important. Quatre ans plus tard, nous avons souhaité l’interroger sur le bilan de ces mouvements. Réalisé par Pablo Fons d’Ocon et Lenny Benbara. Retranscription : Léo Labat. Traduction : Nathan Guillemot.

LVSL – Vous êtes l’auteur, avec Alex William, du manifeste Inventing the Future, publié en 2015 dans le contexte des mouvements des places. Ces mouvements semblent déjà appartenir au passé et ont parfois atteint le statut de mythe, comme dans le cas du 15-M en Espagne. Comment voyez-vous ces expériences ?

Nick Srnicek – C’est une bonne question. Je pense qu’il y a une leçon cruciale à tirer de l’expérience post-2008 qui concerne les relations entre les mouvements eux-mêmes et les instances politiques existantes, qu’il s’agisse des syndicats ou des partis politiques dans un système parlementaire. Au Royaume-Uni, je pense que l’on prend davantage conscience au fil du temps de la nécessité d’agir aussi par le biais des institutions. Occupy Wall Street, les Indignés et tous les autres mouvements de cette nature ne cherchaient pas à agir à travers les systèmes en place, comme s’il était possible de recréer un monde quasi-spontanément sans avoir à en passer par les institutions. La gauche britannique en a tiré des leçons car elle a compris que cela ne suffisait pas. Non pas que les mouvements doivent être rejetés, mais ils sont insuffisants. Ce qu’on voit après 2012, une fois que les choses se sont calmées au Royaume-Uni, c’est un mouvement en faveur de la figure de Jeremy Corbyn. Ce dernier est élu en 2015 après l’échec de Milliband. Il est propulsé sur le devant de la scène et d’un coup, on observe un afflux important de personnes pour se mobiliser autour du Labour. Elles le font non pas parce qu’elles pensent qu’un parti politique va fournir une réponse à tout, ou qu’une personnalité politique va diriger tout le monde, mais simplement parce qu’elles reconnaissent le besoin d’agir à la fois au sein des mouvements et au sein des partis politiques. J’ai du mal à décrire la situation dans d’autres pays comme la France parce que je n’ai pas tous les détails. Mais j’ai le sentiment qu’il y a un tournant commun, du moins au Royaume-Uni, aux États-Unis et au Canada, qui consiste à agir davantage à travers les institutions.

LVSL – Depuis la publication de votre livre, le champ politique européen a été profondément remodelé. En France, la France insoumise a tué le Parti socialiste, avant de s’effondrer aux élections européennes. En Espagne, le soutien pour Podemos diminue à chaque nouvelle élection. Le Labour de Jeremy Corbyn a perdu des plumes et semble avoir du mal à se positionner dans une situation polarisée par la question du Brexit. Quel est le problème avec le populisme de gauche ?

NS – Je ne dirais pas que le problème réside dans le populisme de gauche en soi, car à bien des égards Jeremy Corbyn n’a pas fait de « populisme », du moins pas de la façon dont par exemple Laclau et Mouffe en parlent. Il y a eu des tentatives, notamment avec l’idée de la rigged economy (« l’économie truquée »), qui est devenue l’un des mots-clés de la dernière campagne électorale. C’était une idée populiste qui tentait de mobiliser un groupe de personnes qui se sentaient exclues de ce système truqué. Elle a été abandonnée depuis. À bien des égards, je pense que le problème principal est le même pour Podemos et le Labour : ils ont négligé les mouvements. Podemos émane par exemple du mouvement du 15-M, et a bénéficié d’un ancrage assez solide dans des mouvements de cette nature pendant un certain temps. Il s’en est finalement distancé, ce qui a eu un réel impact. Le phénomène est le même au Royaume-Uni. Momentum compte actuellement plus de 40.000 membres. Il avait été conçu à l’origine pour soutenir Jeremy Corbyn lors de sa campagne pour la direction du Labour, puis lors de la campagne électorale. Mais à Momentum a prédominé l’idée que le mouvement pourrait être davantage qu’une aile électorale, qu’un outil pour mobiliser des votes pour un parti. Ils se voyaient par exemple offrir le petit-déjeuner à des enfants, des repas à l’école, fournir de la nourriture aux sans-abris… toutes ces initiatives qui créent des liens avec les communautés. Mais ils ne l’ont pas fait. Je pense que c’est l’un des principaux problèmes qui explique pourquoi l’élan pour Momentum s’est dissipé, parce qu’ils n’ont pas concrétisé ces actions, de même que le Parti travailliste. Dans un sens, Jeremy Corbyn s’est donc barricadé au sein du parti et n’a pas tissé ce type de relations plus profondes. Pour moi cela joue dans la question du Brexit, parce que je ne peux pas imaginer, par exemple, une élection avec le même enthousiasme que lors de la dernière campagne électorale, au cours de laquelle des dizaines de milliers de jeunes s’étaient mobilisés pour militer et participer au travail acharné de la campagne du Labour. Vous ne verrez pas ça, tout simplement parce que le Labour a laissé cet enthousiasme s’atrophier.

LVSL – La situation inextricable du Brexit a permis à Boris Johnson et Nigel Farage de se présenter comme les hérauts du vote populaire contre les corps intermédiaires, les élites et le Parlement qui bloque la sortie de l’Union européenne. Nous savons cependant que ces deux dirigeants veulent mener une politique ultra-libérale en faveur des plus riches. Comment voyez-vous la stratégie de Labour consistant à jouer la carte institutionnelle pour empêcher un No Deal ? Ne risque-t-il pas d’apparaître comme le camp de l’oligarchie et de laisser la référence au peuple être hégémonisée par la droite radicale ?

NS – Ce risque est une certitude. C’était le problème initial de la campagne référendaire sur le Brexit, à savoir que la campagne du Leave avait comme slogan Take back control (« reprenez le contrôle »), et qu’il s’agissait d’un slogan populiste pour tous ceux qui se sentaient exclus et sans aucun pouvoir de contrôle sur les élites nationales et européennes. Cela a bien fonctionné. Du côté du Remain, on trouvait la défense d’un système européen indéfendable tel qu’il existe actuellement. J’ai voté Remain, et je voterais Remain à nouveau mais la campagne de ce camp était absolument odieuse. C’était l’équivalent de la campagne d’Hillary Clinton aux États-Unis, avec un discours que l’on peut résumer comme tel : « en réalité les choses ne sont pas si mauvaises, le statu quo est assez satisfaisant, nous n’avons pas besoin de changer les choses ». Ce discours était dirigé par des élites qui étaient publiquement méprisées depuis de nombreuses années. C’est là le risque réel d’un autre référendum : il y aura une bataille pour savoir qui contrôle la campagne du Remain, et différents camps sont déjà sur le coup. Ceux qui ont dirigé la première campagne veulent diriger la seconde. Or si tel est le cas je suis persuadé que nous irons vers une sortie sans accord, tout simplement parce qu’ils ne savent pas quoi faire, ils ne connaissent pas l’opinion publique, ils ne savent pas ce que les gens ressentent, ils n’ont aucun sens du peuple et ils ne savent pas pourquoi les gens veulent du changement. La situation est donc risquée. Ceci étant dit, je pense que Corbyn est plutôt bien positionné pour présenter une campagne populiste en faveur du Remain. De mon point de vue, s’il y a une élection générale, il faut que la campagne soit menée cette fois sur le thème de la démocratie. Cela inclurait un deuxième référendum, mais également des réformes parlementaires. Il serait judicieux de se débarrasser de la Chambre des lords, par exemple, et aussi du système uninominal majoritaire à un tour pour passer à une représentation proportionnelle. Mais il faudrait aussi reprendre une des préoccupations classiques du mouvement socialiste : la démocratie au travail. Appuyer sur cet aspect de la démocratie, c’est donner chair au slogan take back control. Je pense qu’il y a ici un énorme espace pour une approche populiste.

LVSL – De nombreuses organisations fleurissent dans l’ombre de Corbyn : Momentum, Novara Media, NEON, etc. Depuis 2015, pensez-vous avoir progressé dans la guerre de positions que vous menez ? Comment évaluez-vous ces quatre années d’activisme et le glissement à gauche du Parti travailliste ?

NS – Je pense que le virage vers les institutions a eu beaucoup de succès en termes de changement dans le sens commun si on part de l’approche classique de l’hégémonie. Je peux donner quelques exemples : le Guardian qui se prononce en faveur de la propriété par les travailleurs de leur outil de travail, le Financial Times qui cette semaine fait un article dans lequel on peut lire : « Le capitalisme ne fonctionne pas, nous devons le changer. » Toutes ces choses qui n’auraient pas pu se produire avant la création de tous ces think tanks et ces médias. C’est loin d’être parfait et il reste encore beaucoup de domaines où l’on peut aller plus loin, mais il y a eu un changement notable en matière de représentation dans les médias et de figures qui obtiennent la parole. D’importants progrès ont été réalisés.

LVSL – Vous évoquez régulièrement la nécessité de jouer dans les interstices du néolibéralisme pour changer le sens commun. Quelles sont les faiblesses actuelles du néolibéralisme au Royaume-Uni qui fracturent le bloc hégémonique en place ?

NS – Je pense que c’est difficile à dire parce qu’il y a un conflit transversal au Royaume-Uni et qu’il ne s’agit donc pas uniquement d’un affrontement entre le néolibéralisme, la social-démocratie et le socialisme. Il y a ce conflit autour du Brexit et des différentes manières de le concevoir, ce qui complique énormément la construction d’un bloc hégémonique. Depuis Thatcher, l’idée que la croissance est inéluctable grâce à la finance s’est imposée comme une évidence. Par la suite le New Labour a laissé la finance aller aussi loin qu’elle le souhaitait, mais en prélevant un peu d’impôts pour aider les plus pauvres et les plus démunis. Avec 2008, ce discours s’est complètement effondré, et le Brexit amplifie cette destruction, tout simplement parce que la position de Londres en tant que centre financier mondial est menacée par le processus de sortie. Au sein de la classe dirigeante vous n’avez pas d’intérêt commun, ce qui entraîne de nombreux conflits. En ce qui concerne les idées hégémoniques sur ce qui devrait être fait, je pense que la gauche a beaucoup progressé sur la notion de travail. Cette dernière était en effet considérée, jusqu’à ces dernières années, comme un idéal absolu, avec notamment l’idée que les gens ne devraient plus recevoir de prestations et devraient plutôt travailler. C’est sur cette idée que le gouvernement s’est appuyé pour réduire les prestations sociales. Aujourd’hui, peu de gens considèrent que le travail paie, qu’il a un sens, et qu’il est une meilleure option que toute alternative sociale. Le travail, pour moi, semble être un concept-clé qui tombe en morceaux et qui pourrait être tiré vers la gauche.

LVSL – Que pensez-vous de l’option de Lexit, c’est-à-dire une sortie par la gauche de l’Union européenne ?

NS – Les seules conceptions plausibles de Lexit sont celles qui, je pense, ne tiennent pas compte des pouvoirs réellement existants. Je peux envisager un monde imaginaire où le Lexit fonctionnerait, mais ce serait négliger plusieurs aspects. Laissez-moi vous donner un exemple concret, à savoir le contrôle de l’industrie des technologies. C’est quelque chose qui ne peut arriver qu’en Europe. Si le Royaume-Uni décide de partir et de se retirer des réglementations européennes, cela signifie que le Royaume-Uni se refuse tout pouvoir sur toutes les institutions technologiques. Donc, Facebook, Google, Amazon pourraient faire ce qu’ils voudraient au Royaume-Uni, tout simplement parce que le Royaume-Uni est une puissance moyenne à l’heure actuelle. Une partie du problème avec le Lexit est que ce concept adhère toujours à l’idée que le Royaume-Uni est une puissance de premier plan dans le monde et que nous pouvons nous en sortir seuls. Pour tous les pays du monde, sauf peut-être la Chine et les États-Unis, c’est un problème tellement intrinsèquement mondialisé que vous êtes forcé à penser en termes de coalitions de pouvoirs, avec une réflexion internationale et régionale. De ce point de vue, l’option nationale est complètement bloquée. Elle est futile. Au-delà même des aspects réactionnaires qu’elle alimente.