À l’heure où les Etats-Unis d’Amérique adoptent des orientations géopolitiques plus agressives que jamais à l’égard de Cuba, des changements semblent se profiler sur l’île. Le 24 février, les Cubains ont adopté à 86% la nouvelle constitution du pays. Celle-ci prévoit le remplacement du « communisme » par le « socialisme » dans les textes, actant la reconnaissance de la propriété privée et l’ouverture aux investissements étrangers. Après de nombreux débats, il ne contient finalement pas d’ouverture en vue de la légalisation du mariage entre personnes du même sexe. L’occasion est propice pour effectuer un bilan de la première année du président Diaz-Canel, dans un contexte international à l’hostilité croissante.

Le durcissement du contexte géopolitique et le risque d’un isolement croissant

Malgré un isolement permanent dû à l’embargo américain sur l’île, les rapprochements avec les pays étrangers se sont multipliés ces dernières années. Ils se sont accompagnés du développement du tourisme, encouragé par les autorités cubaines, qui représente tout de même 4 millions de visiteurs étrangers en 2017, pour un pays de 11 millions d’habitants. La volonté de mettre fin à l’enclavement de Cuba se voit également dans l’arrivée tardive d’Internet sur l’île, avec le développement du wifi public dans les grandes villes. La couverture internet demeure pour le moment beaucoup trop chère pour la grande majorité des Cubains, strictement publique – les boxes personnelles étant interdites -, et limitée à quelques points sur l’île.

Un semblant de dégel s’était amorcé en 2014 sous l’administration Obama, avec l’appui diplomatique du Vatican. Cependant l’embargo imposé sous Kennedy, bien que légèrement assoupli, n’a pas été remis en cause et continue d’étouffer l’île. Le dernier décret de politique étrangère signé par Barack Obama portait sur la confirmation des sanctions américaines contre Cuba, que Donald Trump prévoit de durcir encore. Les pertes pour l’économie cubaine sont considérables. On estime qu’elles s’élèvent chaque année à plusieurs milliards de dollars, et limitent drastiquement les capacités de consommation de la population. L’embargo américain rend difficile pour Cuba d’effectuer du commerce avec d’autres pays, les mesures de rétorsion étant de taille : un bateau qui accoste à Cuba est interdit d’entrée aux Etats-Unis pendant six mois. L’élection de Donald Trump à la tête des Etats-Unis a entraîné un recul du tourisme américain. L’administration Trump s’est en effet employée à mettre des bâtons dans les roues aux potentiels touristes, notamment en empêchant les voyages personnels, c’est-à-dire non-encadrés par un groupe. Il pousse le gouvernement cubain à réaffirmer l’antagonisme structurant entre Cuba et l’impérialisme américain.

Le gouvernement cubain a mené ces deux dernières décennies une stratégie de diversification de ses partenaires. À échelle régionale, le Panama constitue l’un de ses partenaires les plus importants, avec deux millions de dollars d’exportations de celui-ci vers l’île en 2015. Ces liens entre l’île socialiste et le gouvernement conservateur du Panama peuvent paraître contre-nature, mais les importations composant 80% de l’offre de biens cubaine, les accords commerciaux ne peuvent que bénéficier aux deux camps. Cuba a également cherché à contracter des accords économiques avec le Portugal ou encore le Canada, ce dernier servant souvent d’intermédiaire dans les relations avec les Etats-Unis. L’Union européenne a elle aussi revu sa copie en revenant en 2016 sur la « Position commune » de 1996. Cependant, cette évolution positive des relations diplomatico-économiques de Cuba menace d’être compromise par le virage néolibéral et pro-américain d’une majorité de pays d’Amérique latine.

L’île perd les bonnes relations qu’elle entretenait avec le Brésil – cultivées depuis l’élection de Lula (2002) – avec l’arrivée de Bolsonaro, qui revendique un anti-communisme digne de la Guerre Froide. Le programme Mais Medicos, qui permettait à quelques 8500 médecins cubains de venir travailler au Brésil a pris fin il y a trois mois suite à des critiques du nouveau président. L’Equateur ou l’Argentine, alliés politiques importants du gouvernement cubain sous la présidence de Rafael Correa (2007-2017) et des Kirchner (2003-2015), comptent désormais parmi ses adversaires résolus. La contestation grandissante du gouvernement de Nicolas Maduro pourrait faire perdre un nouvel allié à Cuba, et non des moindres. Le président vénézuélien Hugo Chavez (1999-2013), prédécesseur de Maduro, avait été adoubé par le gouvernement cubain comme « le meilleur ami de la Révolution cubaine ». Il avait mené à un rapprochement considérable des deux pays, qui s’est manifesté par une explosion du commerce bilatéral ainsi qu’une politique d’entraide mutuelle baptisée « pétrole contre médecins » – le Venezuela fournissant une abondante manne pétrolière à Cuba, Cuba envoyant ses médecins appuyer les « missions sociales » mises en place par Hugo Chavez. L’avenir des relations cubano-vénézuéliennes dépendra de l’issue de la tentative de coup d’Etat de Juan Guaido contre Nicolas Maduro appuyée par les Etats-Unis. La lutte pour la tête du Venezuela oppose un allié historique de Cuba à un partisan inconditionnel des Etats-Unis, qui affiche ouvertement son hostilité envers le gouvernement cubain. Dans ce basculement global du sous-continent américain, seule la Bolivie d’Evo Morales semble demeurer une alliée stable du gouvernement cubain.

Ce durcissement considérable du contexte international ne doit pas voiler l’importance des mutations que l’on peut observer sur l’île.

« Actualisation » du socialisme et volonté de conserver l’héritage de la Révolution

Les mots ont un sens. Ceux de la nouvelle Constitution cubaine, bien qu’essentiellement symboliques, sont symptomatiques d’un changement en cours sur l’île. Mais quelle est son ampleur réelle ? Le nouveau texte prend pour base la Constitution de 1976, instaurée par le Parti communiste cubain à la suite de la révolution de 1959 contre le despote Batista, tout en la modifiant sur certains points non négligeables. Si dans la version initiale on peut lire : « l’Etat oriente les efforts communs vers les hautes fins de la construction du socialisme et le progrès vers la société communiste », la révision se limite à : « L’Etat oriente les efforts communs vers les hautes fins de la construction du socialisme. Il s’emploie à préserver et fortifier l’unité patriotique des Cubains et à développer des valeurs éthiques, morales et civiques ». En règle générale, le mot « communisme » a disparu du texte, si l’on excepte les expressions liées au parti (« Parti communiste cubain » et « Union des jeunes communistes »).

La transition vers davantage de libéralisme, allant jusqu’à un régime hybride, semble bien être à l’œuvre. Raul Castro a mené depuis son accession au pouvoir en 2006 une politique dite d’actualización, en ouvrant par exemple les secteurs automobiles et immobiliers au privé. 200 corps de métier sont aujourd’hui ouverts au secteur privé. Cuba est-elle en passe de muer en un “socialisme de marché” à la chinoise, alliant multinationales capitalistes et contrôle étatique ? La libéralisation de l’économie, très modeste avec seulement 13% des emplois relevant du secteur privé, donne du grain à moudre aux futurologues. Mais elle semble beaucoup trop faible pour que la comparaison soit pertinente. De même, l’encadrement extrêmement strict de la propriété privée par le gouvernement cubain, excluant tout mécanisme d’accumulation ou d’apparition d’acteurs économiques au poids significatif, n’autorise pour l’instant aucune assimilation avec la dynamique chinoise. Si la politique du gouvernement cubain cherche à encourager l’initiative individuelle, le développement accru de la propriété privée et l’apparition d’un secteur non-étatique de l’économie, il semble qu’elle cherche également à se prémunir du développement d’un capitalisme de milliardaires.

La Constitution réaffirme plusieurs “acquis” de la Révolution cubaine : gratuité des soins et de l’éducation, droit universel au logement, ou encore à l’alimentation. La prise en charge étatique de ces secteurs a permis aux Cubains et leur permet encore de bénéficier d’une espérance de vie supérieure à celle des Etats-Unis et d’un taux de scolarisation de 100% jusqu’à la fin du secondaire.

De quoi Miguel Diaz-Canel est-il le nom ?

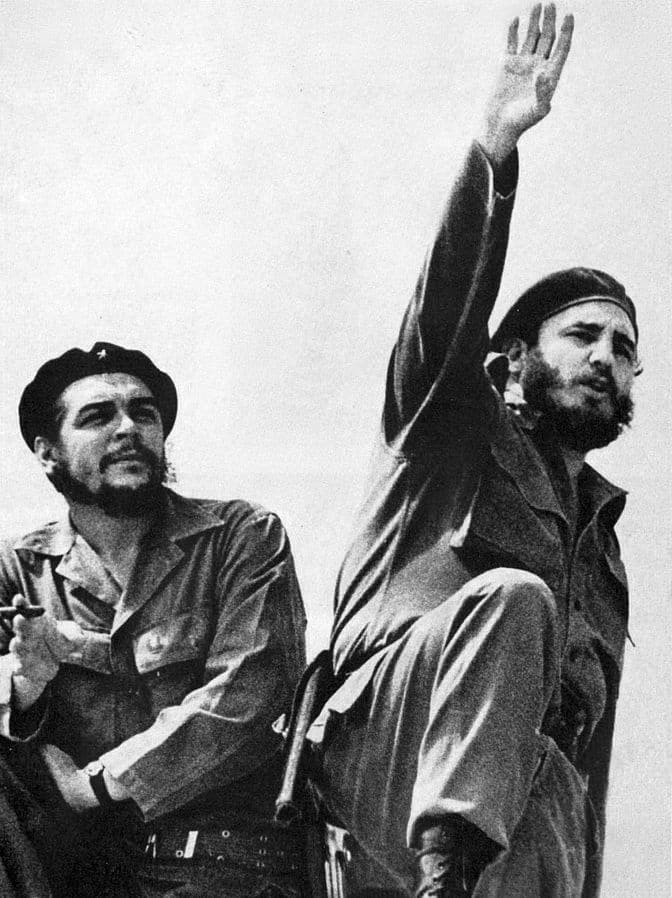

L’ère Castro est-elle réellement terminée ? La mort de Fidel fin 2016 et le départ de Raul Castro de la présidence en 2018 ont semblé marquer sa fin. Raul Castro demeure cependant secrétaire général du Parti communiste de Cuba, conservant ainsi un grand pouvoir. L’actuel président Miguel Diaz-Canel est un proche des Castro, ayant été le vice-président de Raul pendant son mandat, mais d’un point de vue symbolique il incarne une époque nouvelle. Né en 1960, il n’a pas participé à la Révolution. L’image est importante : il s’agit de montrer que la Révolution se perpétue même sans lutte armée, sous la forme d’un processus continu.

La présidence de Diaz-Canel survient à un moment où une ouverture politique – relative – semble voir le jour. Bien sûr, le cadre autoritaire hérité des années Castro, mis en place pour lutter contre les agressions des Etats-Unis, reste en place : parti unique, contrôle étatique de la presse, censure des opinions critiques. Le développement de nouvelles formes de communication ne permet pas toujours d’y échapper. Récemment, les SMS contenant les mots « Yo voto No » ou « Yo no voto », (« Je vote Non » ou « Je ne vote pas ») ont été filtrés pendant la campagne pour l’adoption de la Constitution.

Force est cependant de reconnaître qu’une place plus grande est accordée à la contestation depuis quelques temps. La campagne physique pour le « Non » au référendum par exemple n’a pas été réprimée et a permis l’émergence d’opposants comme Manuel Cuesta Morua – dont les liens avec Washington sont pourtant de notoriété publique -, qui critique la nouvelle Constitution dans le poids qu’elle continue d’accorder au PCC et la trop timide libéralisation de l’économie. L’accès à internet a également permis au dark web de se développer. Des changements progressifs voient donc le jour. La question de la démocratie à Cuba est cependant sur-déterminée par le contexte géopolitique. Tant que les Etats-Unis maintiendront l’embargo sur l’île et que le spectre d’une nouvelle Baie des Cochons planera sur Cuba, une libéralisation politique réelle semble très peu probable.

Le recul sur la question du mariage gay

Alors que le gouvernement fait profession d’une défense sans concessions des droits LGBT, l’article 68 de la Constitution, qui dispose que « le mariage est l’union volontairement consentie d’un homme et d’une femme », n’a finalement pas été changé en « l’union volontairement consentie de deux personnes ». Il s’agit du débat qui a le plus agité les commissions au moment de la rédaction de cette révision. Il faut dire que Cuba entretient un rapport particulier aux droits des homosexuels.

En 1959, Fidel Castro considérait les homosexuels, selon ses propres mots, comme des produits de la « décadence bourgeoise ». Il a initié une politique d’arrestation et de « rééducation » des homosexuels. Un événement marquant de cette répression est la nuit dite des 3P – prostituées, pédérastes et proxénètes – où des prostituées et homosexuels ont été arrêtés et envoyés dans des camps de travaux forcés, les guanahacahibes. Ils ont été fermés peu de temps après leur ouverture, sur ordre personnel de Fidel Castro, qui y constatait les vexations dont étaient victimes les homosexuels. Le gouvernement a progressivement effectué certaines concessions, dépénalisant l’homosexualité en 1979.

Aujourd’hui, Cuba est devenue une figure de proue de la lutte pour les droits LGBT en Amérique Latine. Mariela Castro Espin, la fille de Raul Castro, est l’une des pierres angulaires de cette lutte. Avec sa défunte mère Vilma Espin, elles ont permis l’acceptation des personnes queer au sein de la société cubaine. Grâce à elles, les Cubains peuvent changer de sexe dans leur pays depuis 2008. Elle a aussi fortement milité pour le droit au mariage des personnes du même sexe mais a, cette fois, essuyé un revers. Le retour en arrière sur le texte constitutionnel du régime cubain s’explique notamment par la pression exercée par les églises évangéliques, encore puissantes sur l’île. La communauté évangélique cubaine se composant d’environ 1 million de personnes, soit 10% de la population, la mention polémique a été retirée du texte. Cette question est cependant loin d’être tranchée : le gouvernement a annoncé que le mariage gay à Cuba serait soumis à référendum d’ici 2 ans, pour savoir s’il sera intégré au Code de la Famille.

À l’abri de la tempête géopolitique qui couve, la société cubaine évolue, lentement mais de manière significative. L’élection de Hugo Chavez au Venezuela en 1999, suivie par celle de ses alliés géopolitiques, avait permis à Cuba de se libérer momentanément de l’asphyxie de l’embargo américain. Plus que Cuba après Castro, c’est peut-être Cuba après le chavisme – et la possibilité pour l’héritage de la Révolution de 1959 de survivre au chavisme – qui devrait poser question.