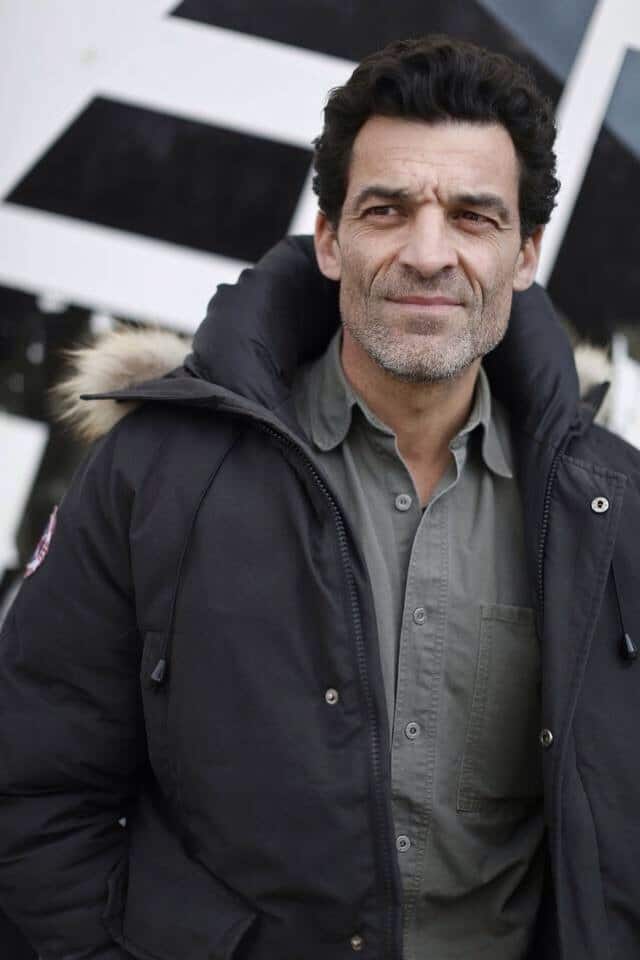

Né en 1928, Noam Chomsky est probablement l’intellectuel américain le plus connu et reconnu encore vivant. D’abord reconnu dans le milieu universitaire pour ses travaux dans la linguistique, il se fait ensuite connaître du grand public pour son travail d’intellectuel. En effet, ses nombreux ouvrages sur le rapport entre la démocratie et les médias, les crimes de guerres perpétrés par les États-Unis ou encore sur les limites du capitalisme, ont fait de lui l’intellectuel américain le plus influent de tous les temps. Si son travail de linguistique innéiste sur la nature humaine est des plus intéressants, l’article n’aura pas vocation d’exposer ces travaux, pour se concentrer plutôt sur sa dimension sociétale.

Du jeune Juif exclu au titre d’Institute Professor au MIT

Le père de Noam Chomsky quitte la Russie en 1913 pour rejoindre les États-Unis et éviter d’être embrigadé dans l’armée du tsar. Spécialiste de la grammaire hébraïque, il trouve un poste à l’école élémentaire hébraïque de Baltimore. En 1928 naît Noam Chomsky. Il fréquente jusqu’à ses douze ans une école expérimentale inspirée par la philosophie deweyienne. Passionné par les grands auteurs (Austen, Dostoïevsky, Hugo), il grandit aussi avec la littérature hébraïque et dans un milieu culturel très riche. Sa famille est la seule famille juive du quartier populaire et le petit Chomsky doit apprendre à vivre avec l’antisémitisme. Lequel est exacerbé au moment de la Seconde Guerre mondiale et de la chute de Paris, évènement célébré dans tout le quartier. Il grandit donc en apprenant à éviter les enfants catholiques, surtout ceux venant de l’école jésuite.

À 13 ans, il se familiarise avec les librairies anarchistes et se passionne pour un auteur : George Orwell. À dix-sept ans, en 1945, il entre à l’Université de Pennsylvanie où il étudie la philosophie et la linguistique. En 1953, Noam Chomsky passe six semaines dans un kibboutz en Israël. Il apprécie le fonctionnement organisationnel, mais honnit l’atmosphère stalinienne et le racisme institutionnalisé du lieu. À ce moment là, il plaide pour une solution pacifique à deux États, ressentie comme anti-sioniste à l’époque.

Deux ans plus tard, en 1955, il rejoint le Massachusetts Institute of Technology (MIT) en tant que chercheur. Il se distancie vite de l’intelligentsia américaine qu’il côtoie quotidiennement au MIT. De fait, il condamne leurs objectifs que de vouloir contrôler les phénomènes sociaux par des moyens scientifiques. Enfin nommé professeur en 1961, Noam Chomsky a plus de libertés et plus de temps. C’est en 1967, par la publication de l’essai La responsabilité des intellectuels dans la New York Post Review of Books qu’il entre définitivement dans la sphère des intellectuels. Cet essai est très critique envers la guerre du Vietnam. La même année, Chomsky est arrêté lors d’une marche vers le Pentagone, contestant l’engagement américain au Vietnam. Lorsque les États-Unis se retirent du Vietnam, les poursuites judiciaires sont abandonnées contre Chomsky.

Dans les années suivantes, parallèlement à pléthore d’essais de linguistique, s’ensuivent nombre d’essais et d’articles très polémiques. C’est finalement en 1976, qu’il obtient le titre rare et prestigieux d’Institute Professor au MIT. En 2001, il publie 9-11, en réaction aux attentats, son écrit le plus lu et le plus traduit. Il est souvent invité dans les forums sociaux mondiaux et est docteur honoris causa de nombre d’universités de renommée mondiale.

Aujourd’hui âgé de 89 ans, ses sorties politiques se font plus rares.

« L’intellectuel n’est pas au service de ceux qui font l’Histoire, mais au service de ceux qui la subissent. » (A. Camus)

Dans son discours de réception du prix Nobel en 1957, Albert Camus détaille le devoir de l’intellectuel. La sublime phrase « L’intellectuel n’est pas au service de ceux qui font l’Histoire mais au service de ceux qui la subissent » trouve un écho dans l’œuvre de Noam Chomsky. Lui-même définit l’intellectuel comme « au service d’une dénonciation de l’injustice commise contre les droits de l’homme au nom de la raison d’État ».

Reprenant Isaiah Berlin, Noam Chomsky distingue deux types d’intellectuels. Le premier est l’intellectuel « commissaire ». Celui-ci provient d’un héritage historique ancien. Il appartient à une caste de lettrés et d’ecclésiastiques qui ont la fonction sociale de diffuser les dogmes et doctrines favorables à la préservation du pouvoir de l’État. Le second, en revanche, est l’intellectuel « dissident » ou « anti-intellectuel », ainsi que se définit Noam Chomsky. L’intellectuel dissident a, au contraire, la mission de déconstruire le discours de l’intellectuel commissaire et de donner aux citoyens les clés de compréhension pour qu’il juge lui-même rationnellement les faits, tels qu’ils sont. L’intellectuel dissident est diamétralement opposé, en ce sens qu’il n’affirme pas de vérités, il propose seulement des outils pour aller les chercher soi-même.

De nos jours, pourtant, on range indissociablement ces deux figures antagoniques sous la même étiquette d’intellectuel. Autant « l’expert en légitimation » (comme disait Gramsci) qui sert les gouvernants, que l’anti-intellectuel qui aide les gouvernés.

Selon Chomsky, l’État suppose que le peuple ne sait pas ce qui est bon pour lui. De fait, il doit donc lui mentir pour le maintenir dans un « état de minorité ». À ceci, Chomsky oppose à l’État le « rationalisme éclairé », hérité des Lumières. Ceci signifie « penser par soi-même », donc contourner l’État.

Prenons un cas concret : la guerre. Pour le citoyen rationnel, la guerre est mal et il lui préfère toujours la paix. Il faut réussir à lui faire croire que l’État, en temps de guerre, la mène pour la paix, qu’il en est le garant. C’est donc à « l’expert en légitimation » de “légitimer“ cette prise de position de l’État auprès du public. Le rôle de l’anti-intellectuel n’est pas de dire au public que la paix est préférable à la guerre, seulement de lui demander de juger l’État qui mène la guerre. Le citoyen jugera seul s’il préfère la paix ou s’il veut continuer dans le sens de l’État. L’anti-intellectuel est contre l’hypocrisie et les double-discours : il doit tendre à dire la vérité. Après, les citoyens qui préfèreront la guerre le feront en connaissance de cause, même si c’est contraire à la raison, car « aucune personne rationnelle ne peut approuver la violence et la terreur ». (Language and Freedom, 1970)

La guerre du Vietnam fut affreuse. Pourtant les protestations furent tardives, car les gens n’étaient simplement pas informés, ils n’en connurent l’existence qu’en 1961 seulement. Le mouvement pacifiste prit de l’importance entre 1964 et 1967. Pour autant, les États-Unis continuaient la guerre. Qu’est-ce qui les a poussés à l’arrêter? Les mouvements sociaux vietnamiens d’une ampleur inégalée dans l’Histoire nécessitaient d’énormes moyens financiers pour mater cette révolution. Or, les responsables financiers américains ne les avaient pas, ce qui acheva de les convaincre d’arrêter ce massacre. Pourquoi n’avaient-ils pas ces fonds? Car les mouvements pacifistes américains avaient mis à mal l’économie du pays. Et une mobilisation militaire nationale aurait été impossible à cause des trop nombreuses dissidences.

Ce qui est intéressant dans cette guerre, c’est de la voir du point de vue des médias. Pendant toute la durée de la guerre, le New York Times n’a émis aucune critique négative. Anthony Lewis, le plus grand critique du journal, n’a finalement accepté qu’à partir de mi-1969 d’écrire des critiques, et encore étaient-elles modérées. Le monde des médias s’est donc retourné contre la guerre un an et demi après la fin de celle-ci. Quel rôle tiennent les médias dans la démocratie?

Médias et démocratie : la « fabrique du consentement »

Le philosophe politique David Hume, dans son essai Les premiers principes de gouvernement, explique comment un petit nombre de personnes peut en gouverner des millions.

« Cela n’est pas la force ; les sujets sont toujours les plus forts. ce ne peut donc être que l’opinion. C’est sur l’opinion que tout gouvernement est fondé, le plus despotique et le plus militaire aussi bien que le plus populaire et le plus libre. » (Premiers principes de gouvernement, David Hume)

Ce que David Hume explique, c’est que les gouvernants doivent tout faire pour dissimuler aux gouvernés que le pouvoir n’est pas dans leurs mains. Pour cela, ils comptent sur le consentement de la population qu’ils fabriquent, grâce aux médias notamment. Dans les faits, on se rend compte que cette « fabrique du consentement » est surtout utilisée dans les régimes les plus démocratiques. Les régimes autoritaires n’ont pas besoin de convaincre par les médias puisqu’ils le font par les armes et les poteaux d’exécution. Cet argument peut sembler discutable dans la mesure où les régimes autoritaires s’appuient aussi sur un très large consensus. Il n’y a qu’à voir la Russie de Poutine. Ce dernier est très populaire et s’appuie sur des médias qui lui sont fidèles, ce qui lui permet d’appliquer une politique autoritaire.

Noam Chomsky considère que plus les masses populaires acquièrent des droits, plus les gouvernants ont intérêt à trouver des moyens sophistiqués de propagande. Par exemple, abrutir le peuple par du “divertissement“ comme les émissions de télé-réalité, est un des moyens de propagande. Celui-ci a un double-intérêt : détourner « l’attention du peuple vers les choses superficielles de la vie telles que la consommation à la mode ». Puis de lui priver ce temps à l’exercice de la pensée et de la réflexion, de la culture. D’une pierre deux coups : le citoyen ne pense pas aux problèmes de la démocratie et en plus il y pensera de moins en moins car le programme le rend bête.

Pour mieux comprendre cette « fabrique du consentement » est-il aussi nécessaire d’expliquer les structures et les objectifs d’un journal. Premièrement, un journal informe. Bon, c’est acquis de tout le monde. Mais surtout, devenant une structure économique importante, il devient aussi un espace publicitaire. C’est à dire qu’il vend des lecteurs à des entreprises. Plus le journal tire d’exemplaires, plus il a de lecteurs, plus la publicité sera vue. Comme les autres sociétés, le journal a un produit à vendre et un marché. Le produit, ce sont les lecteurs. Et le marché, ce sont les annonceurs. D’ailleurs, on se rend compte que les « Grands Journaux » font souvent partie de conglomérats. Par exemple, Le Monde appartient à Pierre Bergé, Xavier Niel (Free Mobile, Deezer) et Matthieu Pigasse (Huffington Post, Radio Nova, Inrockuptibles, Vice France).

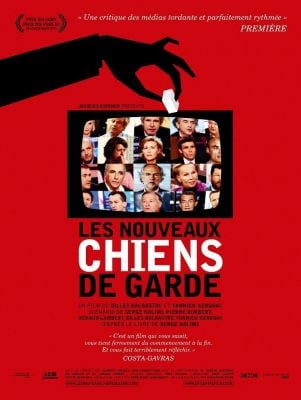

Ces journaux qui sont des « mégasociétés », selon Noam Chomsky, fixent eux-mêmes l’ordre du jour aux autres médias. Ils décident de quoi l’on parlera aujourd’hui dans le pays. Par exemple, on remarque qu’un journal comme Le Figaro, contrairement au journal gratuit Direct Matin, a les moyens d’envoyer des correspondants au Soudan. Donc Direct Matin ne pourra que relayer les informations du Figaro. Pour mieux comprendre l’empire des médias français, le documentaire Les nouveaux chiens de garde, adapté du livre de Serge Halimi, est disponible sur Dailymotion (lien ci-bas).

Noam Chomsky s’intéresse par ailleurs à la figure de Walter Lippman, doyen des journalistes américains. Lippman définissait le peuple comme un « troupeau désorienté ». Selon lui, il fallait que la « minorité intelligente » s’en protège. Et, puisqu’ils ne pouvaient le faire par la force, pouvaient-ils le faire par le consentement, évoqué plus haut. Le « modèle de propagande » a beaucoup de défenseurs parmi les penseurs démocratiques occidentaux. Ce modèle a même un manifeste, écrit en 1928 par Edward Bernays, neveu de Sigmund Freud, sous le nom de Propaganda (« les gens étaient déjà plus honnêtes en ces temps-là », ironise Chomsky).

« La manipulation consciente et intelligente des habitudes organisées et des opinions des masses est une caractéristique centrale d’un système démocratique […] La tâche des « minorités intelligentes » est de réaliser cette manipulation des attitudes et des opinions des masses » (Propaganda, Edward Bernays)

Peut-être que le pire dans ce « modèle de la propagande » est que le grand public tend à l’accepter. Selon les sondages d’opinion, les citoyens trouvent que les médias sont trop serviles à l’égard du pouvoir. C’est bien différent de l’image que les médias se font d’eux-mêmes : ils ne sont pas au service de la classe dominante, ils sont la classe dominante.

L’anarcho-syndicalisme ou la nécessité d’une utopie pour y tendre ?

L’engagement politique de Noam Chomsky se réclame de l’anarcho-syndicalisme. Qu’est-ce que l’anarcho-syndicalisme? Le politiste Philippe Braud le définit comme tel :

« [L’anarcho-syndicalisme] pose le primat de la logique syndicale face à l’action politique ou partisane dans le développement du mouvement ouvrier et l’émergence d’une société décentralisée, libre de toute forme de coercition étatique et fondée avant tout sur l’autogestion des unités de production. » (Dictionnaire de la science politique et des institutions politiques, Philippe Braud)

La fin du XIXème siècle a éteint les derniers anarchistes, prouvant que la violence ne résolvait rien et ne faisait, qu’au contraire, accroître les problèmes pré-existants. En revanche, dans les années 1920, se développe le mouvement de l’anarcho-syndicalisme. Issu de la pensée de Mikhaïl Bakounine et de Piotr Kropotkine, ce mouvement se structure et devient important au sein de la CGT en France, ou encore dans le Conseil national du travail espagnol où les anarcho-syndicalistes dominent les communistes et les socialistes. Pour autant, si ce mouvement a connu une diffusion idéologique mondiale, ce n’est qu’en Espagne qu’une application pratique a vu le jour. Pendant la guerre civile espagnole (1936-1938), les anarcho-syndicalistes mettent en place leur programme dans les usines barcelonaises, les exploitations agricoles catalanes, et dans les régions de l’Aragon et de Valence.

Concrètement, l’anarcho-syndicalisme met les syndicats au centre même de l’action politique, qu’ils structurent en organismes indépendants. Ces mêmes syndicats, appuyés par les masses populaires, opèrent les transformations sociales. Ce mouvement se veut donc une organisation de la vie en société et promeut une nouvelle éthique. Contrairement à leurs grands frères anarchistes, ils souhaitent l’ordre social et non pas le « désordre social ». Ils veulent l’abolition de l’État et du capitalisme mais, au lieu de supprimer simplement la propriété privée, souhaitent-ils la remplacer par ce qu’ils appellent la « possession individuelle ». Cette possession garantit des droits sur ce que l’on possède mais pas ce qui nous est inutile et empêche donc la concentration de richesse.

Pour Noam Chomsky, ce mouvement est aussi « décentraliste ». Cela signifie que la prise de décision n’est pas concentrée, centralisée dans les mains d’un petit groupe de personnes. Mais qu’elle s’opère du bas vers le haut et, utopiquement, à l’horizontale. Cette prise de position s’appuie sur des collectifs et non pas une structure hiérarchique. Finalement, l’anarcho-syndicalisme est fédéralisme, démocratie directe et autogestion.

Mais qu’apporte Noam Chomsky à cette doctrine centenaire? Il prend en compte les évolutions technologiques. Selon lui, l’innovation technologiquee permet aux travailleurs d’éviter les travaux ingrats, de les émanciper de ces besognes.

« La technologie a le pouvoir de nous libérer. » (Noam Chomsky)

De même, la décentralisation permet aux travailleurs de s’organiser en collectifs et d’y incorporer des institutions économiques. Cela a pour conséquence de briser la chaine de production, les individus ne sont plus des rouages de la machine capitaliste. Ils deviennent libres de travailler, de s’organiser, de décider, de créer.

En revanche, une société décentralisée, à l’heure de la globalisation, risque d’être inégale. En effet, certaines régions sont plus riches que d’autres. Et certaines décisions doivent être nécessairement prises à une échelle mondiale. Par exemple, pour distribuer efficacement l’aide sociale, une institution centralisée sera bien plus efficace. Pour répondre à ce problème, Noam Chomsky affirme que l’homme, naturellement solidaire, sera à même de réduire ces inégalités structurelles par lui-même. C’est peut-être un argument un peu léger.

Pour Noam Chomsky, l’anarchisme est le résultat d’une réflexion philosophique : penser rationnellement à la politique mène forcément à l’anarchisme.

« Le rationalisme éthique, hérité des Lumières, conduit donc naturellement à l’anarchisme, qui n’est pas une préférence politique parmi d’autres, une opinion arbitraire, mais une conséquence du choix de la raison contre l’injustice et la violence » (Noam Chomsky)

Il n’a pas peur de qualifier ce modèle d’utopique. Mais pourquoi n’aurait-on pas le droit d’en rêver et de tout faire pour s’en approcher? Qu’importe si nous y arrivions ? L’important c’est d’y tendre ! On peut ne pas être d’accord avec Noam Chomsky sur le modèle choisi mais pas sur son élan progressiste.

Le film « Les nouveaux chiens de garde » :

- Partie I : http://www.dailymotion.com/video/x32stv0

- Partie II : http://www.dailymotion.com/video/x32ss0b_les-nouveaux-chiens-de-garde-partie-2_webcam

Pour aller plus loin, je vous recommande fortement le livre suivant qui résume tout le travail de Noam Chomsky avec érudition et pédagogie, tant son travail de linguiste que d’intellectuel :

- Les cahiers de l’Herne : Noam Chomsky, collectif, ed. Champs classiques

Crédits photos :

- ©jeanbaptisteparis

- https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fb/Great_Dome%2C_Massachusetts_Institute_of_Technology%2C_Cambridge_MA.jpg

- http://periodismohumano.com/files/2010/12/NU.jpg

- https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0e/Nytimes_hq.jpg

- http://media-cache-ec0.pinimg.com/736x/79/28/8a/79288a37893fdaf2e4dbab7456134263.jpg

- http://monde-libertaire.fr/illus/Meeting_congres_CNT.jpg