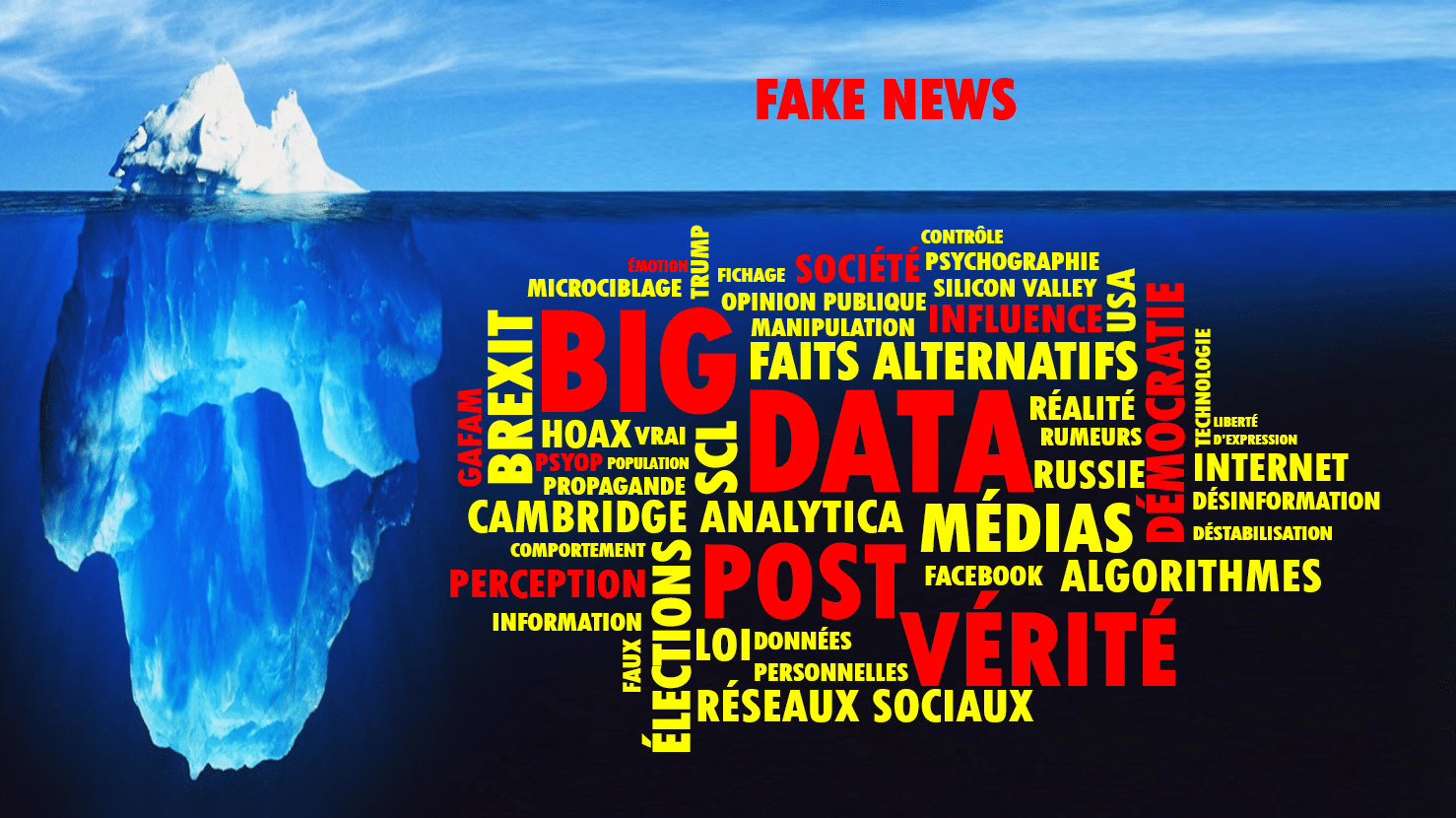

Impulsé par le président de la République, le projet de loi contre les fausses nouvelles vise à protéger l’opinion publique des tentatives de manipulation lors des périodes électorales, notamment provenant de l’étranger. Mais s’il est vrai que nos démocraties sont aujourd’hui mises à mal par de nouveaux vecteurs d’influence, le texte législatif –inutile, inefficace et potentiellement dangereux– passe complètement à côté des vrais enjeux récemment mis en lumière par l’affaire Facebook-Cambridge Analytica: la collecte massive de données personnelles et le profilage de la population utilisés à des fins politiques. En effet, lorsqu’il s’agit d’influencer les électeurs, les fake news ne sont que la partie émergée de l’iceberg, et l’examen du controversé projet de loi (qui doit reprendre prochainement à l’Assemblée nationale) devrait être l’occasion de recentrer les débats sur les questions de fond soulevées par les révélations du lanceur d’alerte Christopher Wylie.

Lors de la présentation de ses vœux à la presse, en janvier dernier, Emmanuel Macron a exprimé sa volonté de créer une “loi anti fake news” afin de réguler la circulation des fausses informations en période électorale. Il avait lui-même été directement visé pendant la campagne des présidentielles de 2017.

Lors de la présentation de ses vœux à la presse, en janvier dernier, Emmanuel Macron a exprimé sa volonté de créer une “loi anti fake news” afin de réguler la circulation des fausses informations en période électorale. Il avait lui-même été directement visé pendant la campagne des présidentielles de 2017.

C’est à ce titre que des députés du groupe En Marche ont déposé le 21 mai dernier une proposition de loi relative à la lutte contre les fausses informations, rebaptisée le mois suivant proposition de loi pour lutter contre la manipulation de l’information. Néanmoins son objectif est resté le même : contrecarrer d’éventuelles opérations de déstabilisation des institutions et de manipulation de l’opinion publique.

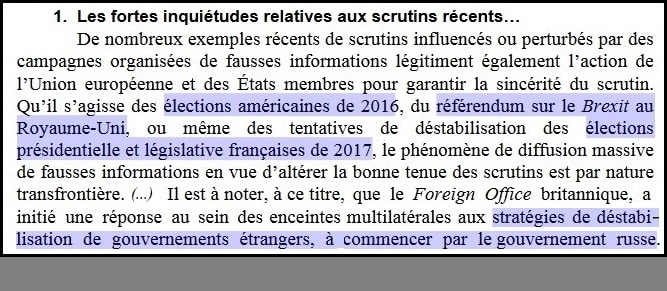

La propagation de fausses informations devient ainsi un enjeu démocratique majeur à l’heure ou le débat publique se trouverait en position de vulnérabilité face –entre autre– à des médias liés à des États étrangers et dont les activités seraient de nature à altérer la sincérité du scrutin, perturbant gravement “la vie et les intérêts fondamentaux de la Nation“. La nouvelle loi permettrait donc de protéger la population de l’ensemble des stratégies qui pourraient être mises en place par certaines puissances : c’est clairement la Russie qui se trouve dans la mire du texte législatif et celle-ci est nommément pointée du doigt à plusieurs reprises dans les différents travaux parlementaires qui soulignent ses “tentatives d’infléchir la perception du public“.

Ainsi, des campagnes de fausses informations organisées par le gouvernement russe auraient influencé ou perturbé des scrutins tels que le référendum sur le Brexit au Royaume-Uni, les élections américaines de 2016 ou encore les dernières présidentielles et législatives françaises.

LA RUSSIE : UN COUPABLE IDEAL

Or, s’il est indéniable que la Russie tente d’exercer son influence sur les scrutins étrangers dans le but de favoriser ses intérêts, comment lui en vouloir ? N’est-ce pas dans la nature même de toute puissance que de se livrer à de telles manœuvres ? Ne sommes-nous pas nous-mêmes, les pays occidentaux, passés maître dans ce genre d’intrigue ? Dénonçant l’hypocrisie de nombreuses figures politiques ainsi que de ses confrères scandalisés par l’ingérence des Russes lors des présidentielles américaines de 2016, le journaliste Stephen Kinzer rappelait dans un article publié dans les colonnes du Boston Globe [disponible en français ici]:

« Sur une période d’un peu plus d’un siècle, les leaders américains ont utilisé toute une variété d’outils pour influencer les électeurs dans des pays étrangers. Nous avons choisi des candidats, les avons conseillés, financé leurs partis, conçu leurs campagnes, corrompu les médias pour les soutenir et menacé ou calomnié leurs rivaux. (…) Condamner l’ingérence dans les élections étrangères est parfaitement raisonnable. Cependant, tous ceux qui hurlent contre les Russes à Washington ferment hypocritement les yeux sur certains chapitres de [notre] histoire. »

« Sur une période d’un peu plus d’un siècle, les leaders américains ont utilisé toute une variété d’outils pour influencer les électeurs dans des pays étrangers. Nous avons choisi des candidats, les avons conseillés, financé leurs partis, conçu leurs campagnes, corrompu les médias pour les soutenir et menacé ou calomnié leurs rivaux. (…) Condamner l’ingérence dans les élections étrangères est parfaitement raisonnable. Cependant, tous ceux qui hurlent contre les Russes à Washington ferment hypocritement les yeux sur certains chapitres de [notre] histoire. »

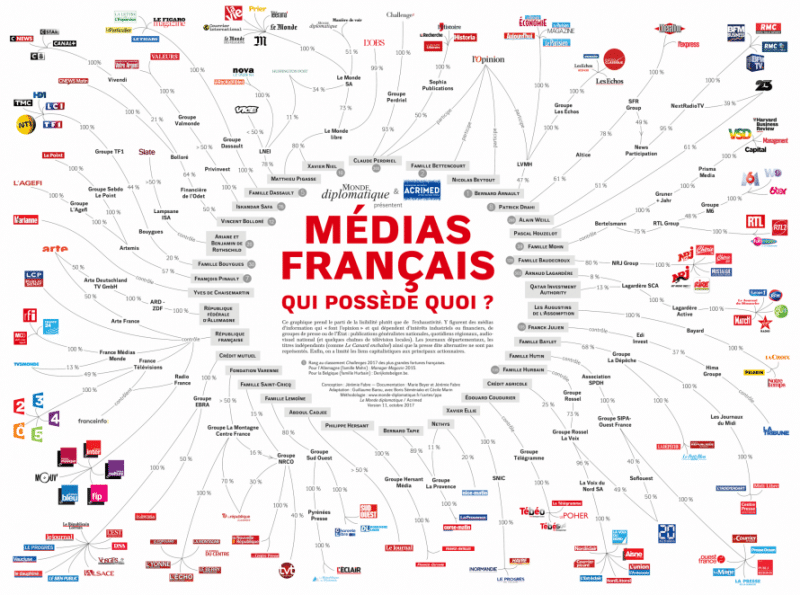

En tant que Français nous pourrions aussi nous demander quel regard portent sur notre pays les Africains et sur son rôle dans l’essor de la démocratie dans leur continent : nos médias tels que France 24 ou RFI ne sont-ils pas souvent perçus chez eux comme des instruments diplomatiques? D’ailleurs, n’attend-t-on pas du groupe France Médias Monde de former les opinions étrangères en notre faveur, le tout sous couvert de “contribuer au rayonnement de la France dans le monde” ? A l’heure du soft power, la “diplomatie publique” n’est-elle pas une alternative à l’appellation trop négativement connotée de “propagande” ?

L’ingérence est un comportement aussi ancien que l’histoire de la diplomatie, et de ce fait, la parabole de la paille et de la poutre convient très bien pour décrire les gouvernements qui s’avisent de critiquer les agissements de leurs rivaux en la matière.

Néanmoins, quelques mois après le déferlement politico-médiatique anti-russe qui suivirent le Brexit et l’élection de Donald Trump (« grâce au soutien de Poutine »), une journaliste britannique révélait de nouveaux éléments qui allaient considérablement minimiser l’influence des fake news propagées par la Russie et pointer du doigt d’autres responsables jusque-là insoupçonnés.

BIG DATA, PROFILS PSYCHOLOGIQUES ET CAMPAGNES ÉLECTORALES

C’est durant la primaire républicaine que le nom Cambridge Analytica apparaît pour la première fois dans la presse : en décembre 2015 le quotidien britannique The Guardian publie un article au sujet du candidat Ted Cruz –qui talonne Donald Trump dans les sondages– et de l’utilisation par son équipe de campagne des services de cette discrète petite société anglaise spécialisée dans le Big Data. Grâce à son expertise, les conseiller en communication du sénateur texan seraient en mesure d’atteindre plus efficacement l’électorat en s’appuyant sur les profils psychologiques individualisés déterminés à partir d’informations provenant des réseaux sociaux. Le “microciblage comportemental“, déjà systématisé dans le secteur du marketing en ligne, faisait ainsi son entrée dans les campagnes électorales.

C’est durant la primaire républicaine que le nom Cambridge Analytica apparaît pour la première fois dans la presse : en décembre 2015 le quotidien britannique The Guardian publie un article au sujet du candidat Ted Cruz –qui talonne Donald Trump dans les sondages– et de l’utilisation par son équipe de campagne des services de cette discrète petite société anglaise spécialisée dans le Big Data. Grâce à son expertise, les conseiller en communication du sénateur texan seraient en mesure d’atteindre plus efficacement l’électorat en s’appuyant sur les profils psychologiques individualisés déterminés à partir d’informations provenant des réseaux sociaux. Le “microciblage comportemental“, déjà systématisé dans le secteur du marketing en ligne, faisait ainsi son entrée dans les campagnes électorales.

Mais c’est finalement Donald Trump qui porte la candidature du Grand Old Party pour affronter Hillary Clinton, et à quelques jours du scrutin du 8 novembre 2016, un article du bureau londonien de la CNN relate comment les analystes de Cambridge Analytica –capables de « lire les pensées des électeurs » – s’efforcent à rassembler des données sur « chaque adulte américain » pour le compte de la campagne du magnat de l’immobilier. Une « arme secrète politique » facturée à plusieurs millions de dollars.

Un mois après l’inattendue victoire du tonitruant homme d’affaire new-yorkais, la revue suisse-allemande Das Magazin publie un article (traduit en anglais par Motherboard-Vice) qui nous en apprend un peu plus sur les méthodes de Cambridge Analytica, notamment en attirant l’attention sur une conférence donnée à New-York par son PDG Alexander Nix et passée quelque peu inaperçue jusque-là.

Dans cette conférence, Nix vante les mérites de sa compagnie qui aurait selon lui la possibilité d’adapter des messages politiques personnalisés pour les 220 millions d’américains, dont elle aurait déterminé les profils grâce au croisement de milliers de paramètres collectés sur des réseaux sociaux ou achetés auprès de data-brokers. « Je vais vous parler aujourd’hui du pouvoir du Big Data et de la ‘psychographie’ sur les processus électoraux. (…) Nous avons créé un algorithme capable de déterminer la personnalité de chaque adulte vivant aux Etats-Unis... » Certains de ses propos sont assez troublants, pourtant l’audience paraît conquise et le PDG de Cambridge Analytica se retire sous les applaudissements du public.

Extraits choisis (v.o. sous-titrée en français) :

L’enquête du Das Magazine décrit comment –grâce à la technologie développée par Cambridge Analytica– l’envoi de messages politiques personnalisés via Facebook a permis d’influencer le comportement de centaines de milliers d’américains en faveur de Trump. Ainsi, les électeurs au profil conservateur, favorables au port d’arme et plutôt paranoïaques ont reçu des messages relatant les pires faits divers impliquant des immigrés, dans le but d’exacerber leur peur. Pour pousser les potentiels soutiens d’Hillary à s’abstenir (un des principaux objectifs de l’équipe de campagne républicaine), rien de plus facile pour les algorithmes de Cambridge Analytica que de cibler par exemple très spécifiquement les démocrates afro-américains et de placer des vidéos (en contenus sponsorisés) sur leur timeline Facebook dans lesquelles la candidate fait des déclarations malencontreuses envers la communauté noire. Ou de bombarder les partisans de Bernie Sanders, plutôt attachés à l’éthique, d’articles exposant la supposée corruption du couple Clinton ou encore ses liens avec le monde de la finance.

« Nous pouvons cibler des villages, des appartements ou même des individus en particulier », fanfaronne Alexander Nix face aux reporters qui commencent à pointer du doigt les dérives clairement manipulatrices de l’entreprise “spécialisée dans le traitement de données”.

L’ENQUÊTE DU GUARDIAN: L’ÉLECTORAT MANIPULÉ ?

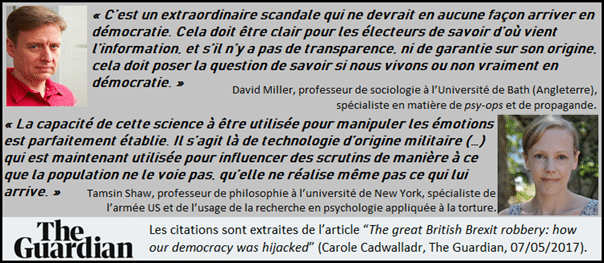

Pour autant, c’est en mai 2017 qu’une investigation de Carole Cadwalladr, du Guardian, fait prendre une toute autre tournure au dossier et révèle le côté vraiment obscur de Cambridge Analytica. Il n’est tout d’un coup plus seulement question de stratégies novatrices de marketing électoral ou de manipulation politique mais de menace pour la démocratie et la souveraineté des Etats. En effet, alors que la journaliste enquête sur les causes profondes de la victoire du Brexit lors du référendum britannique du 23 juin 2016, elle découvre le rôle majeur joué par un milliardaire américain, politiquement très engagé et qui se distingue par sa volonté de remodeler le monde selon ses convictions personnelles. S’en suit un enchaînement de connexions assez stupéfiantes.

Robert Mercer est un richissime homme d’affaire américain très proche de l’Alt-right : il est notamment copropriétaire du site Breitbart News (le média roi des fake news aux Etats-Unis) et directement lié à Donald Trump dont il a considérablement financé la campagne. Ami de longue date de Nigel Farage, le député européen qui dirige la campagne en faveur de la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne, il met gratuitement à sa disposition (et sans en avertir les autorités électorales britanniques) les services d’une société dont il est le principal actionnaire: Cambridge Analytica. Le Guardian montre comment Mercer, figure clé dans l’ascension politique de Trump ainsi que dans le bouleversement du panorama médiatique traditionnel suite à l’irruption généralisée des fake news, semble se retrouver au cœur d’un vaste réseau de propagande qui aurait cherché à influencer le résultat du référendum britannique.

Un premier pas avait déjà été fait en 2014 lors du lancement du site Breitbart London par un de ses proches collaborateurs, Steve Bannon, proéminente figure de la droite alternative américaine et membre du conseil d’administration de Cambridge Analytica. Bannon, qui deviendra plus tard le directeur de campagne de Donald Trump, annonçait à l’époque sans ambages au New-York Times vouloir lancer la branche anglaise de son site en vue du prochain scrutin du Brexit, considérant cette élection comme « le nouveau front » de sa « guerre politique et culturelle ». Et l’utilisation d’un vocabulaire martial n’est pas le fruit du hasard…

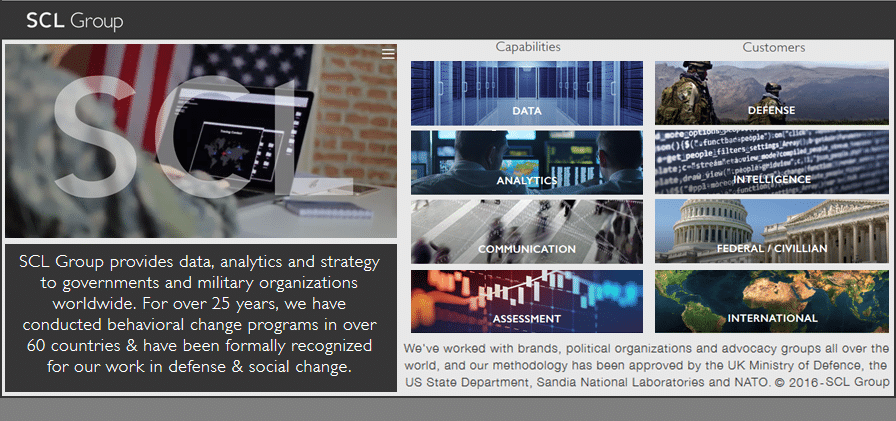

Dans l’article « Le grand braquage du Brexit : comment notre démocratie a été piratée » [en français ici.], Carole Cadwalladr révèle en effet que Cambridge Analytica est une filière de Strategic Communication Laboratories, une entreprise britannique spécialisée dans les “opérations psychologiques militaires” [1] et “la gestion d’élections”. Intimement liée au complexe militaro-industriel britannique et américain, SCL aurait participé à plus de 200 élections dans le monde entier depuis 1990. On découvre sur son site qu’elle a prêté main forte au mouvement de la “Révolution orange” de 2004 en Ukraine, ou dans des publications officielles de l’OTAN qu’elle collabore à des programmes de formation de l’Alliance atlantique. Elle a compté parmi ses employés d’anciens hauts-gradés comme Steve Tatham qui fut chef des opérations psychologiques des forces britanniques en Afghanistan.

La journaliste du Guardian révèle aussi le rôle joué par la société AggregateIQ, dont le brevet est détenu par Robert Mercer et qui a reçu plus de la moitié du budget dépensé par Vote Leave, la campagne officielle en faveur du Brexit. Travaillant en étroite collaboration avec Cambridge Analytica, AggregateIQ a participé au ciblage de l’électorat identifié comme “persuasible” qui a été bombardé avec plus d’un milliard de messages (parmi lesquels de nombreuses fake news) durant les derniers jours précédant le référendum. Etant basée au Canada, cette société se trouvait hors de portée de la juridiction britannique et donc de tout contrôle des autorités électorales.

Le panorama se trouble encore plus lorsque le nom de Palantir fait surface à plusieurs reprises dans l’investigation de Cadwalladr. Au final, la journaliste en vient à se poser des questions au sujet de la légitimité du résultat d’un référendum (qui s’est joué à moins de 2% des votes) au centre duquel se trouve la triade AggregateIQ – SCL – Cambridge Analytica, instruments d’un milliardaire américain et de son idéologue en chef bien décidés à faire bouger les lignes politiques européennes en conjuguant psychologie, propagande et technologie pour influencer l’opinion publique.

Le panorama se trouble encore plus lorsque le nom de Palantir fait surface à plusieurs reprises dans l’investigation de Cadwalladr. Au final, la journaliste en vient à se poser des questions au sujet de la légitimité du résultat d’un référendum (qui s’est joué à moins de 2% des votes) au centre duquel se trouve la triade AggregateIQ – SCL – Cambridge Analytica, instruments d’un milliardaire américain et de son idéologue en chef bien décidés à faire bouger les lignes politiques européennes en conjuguant psychologie, propagande et technologie pour influencer l’opinion publique.

Mais malgré les multiples articles publiés dans le Guardian et les révélations au sujet de la manipulation de l’électorat lors du Brexit ainsi que pour l’élection présidentielle américaine, il faudra attendre près d’un an pour que le “scandale” éclate…

LE SCANDALE FACEBOOK-CAMBRIDGE ANALYTICA

En mars 2018, Christopher Wylie, ex-employé de Cambridge Analytica et de SCL, décide de sortir de l’ombre et de dévoiler publiquement les méthodes de ses anciens patrons, face caméra. « Choqué » par la tournure des évènements –l’élection de Trump, le fichage psychologique de plus de 200 millions d’américains, les projets de collaboration avec le Pentagone– l’ancien directeur de recherche de la firme se transforme en lanceur d’alerte et se confie à trois médias : le Guardian, le New-York Times et Channel 4 News diffusent son témoignage qui provoque un petit séisme.

En effet, la mise en cause de Facebook donne une ampleur inattendue à l’affaire qui devient le “scandale Facebook-Cambridge Analytica“, au point que Mark Zuckerberg doit s’expliquer face aux membres d’un Comité du Sénat américain. Car c’est effectivement la société de Palo Alto qui se retrouve en partie à la base de toute cette histoire. D’une part, elle a bâti son modèle économique sur la collecte des informations que les membres du réseau social (plus de 2 milliards) lui fournissent, participant ainsi à un fichage de la population. Un fichage certes à visée commerciales (98% de son chiffre d’affaires repose sur la vente de publicité ciblée) mais Facebook endosse toutefois la responsabilité d’avoir permis à des entreprises extérieures –comme Cambridge Analytica– de siphonner les données personnelles de millions d’usager sans leur consentement, et à des fins politiques. Enfin, c’est cette plateforme qui a été le plus largement utilisée pour propager les messages ciblés –dont bon nombre de fake news– qui avaient pour but d’influencer les électeurs.

En effet, la mise en cause de Facebook donne une ampleur inattendue à l’affaire qui devient le “scandale Facebook-Cambridge Analytica“, au point que Mark Zuckerberg doit s’expliquer face aux membres d’un Comité du Sénat américain. Car c’est effectivement la société de Palo Alto qui se retrouve en partie à la base de toute cette histoire. D’une part, elle a bâti son modèle économique sur la collecte des informations que les membres du réseau social (plus de 2 milliards) lui fournissent, participant ainsi à un fichage de la population. Un fichage certes à visée commerciales (98% de son chiffre d’affaires repose sur la vente de publicité ciblée) mais Facebook endosse toutefois la responsabilité d’avoir permis à des entreprises extérieures –comme Cambridge Analytica– de siphonner les données personnelles de millions d’usager sans leur consentement, et à des fins politiques. Enfin, c’est cette plateforme qui a été le plus largement utilisée pour propager les messages ciblés –dont bon nombre de fake news– qui avaient pour but d’influencer les électeurs.

Cependant, ce sont bien les aspects les plus sombres de l’enquête de Carole Cadwalladr que Christopher Wylie va confirmer : les liens avec SCL et l’industrie de l’armement, les méthodes de guerre psychologiques employées pour cibler les électeurs, la propagande, la désinformation, jusqu’à la manipulation au point de déformer la perception de la réalité des gens dans le but d’orienter leur vote.

Ci-après quelques extraits des confidences de Christopher Wylie, interviewé par Vice News et le Guardian (v.o. sous-titrée en français) :

https://streamable.com/v3vzm

Malgré la gravité des déclarations qui ne laissent aucun doute quant à la volonté de se servir de Cambridge Analytica pour manipuler les électeurs dans un but clairement politique (la fameuse “guerre culturelle” de Steve Bannon) le débat qui a suivi ces révélations s’est malheureusement presque uniquement focalisé sur la responsabilité de Facebook dans « la fuite » des données de ses utilisateurs. Toutes les questions liées aux activités troubles de Cambridge Analytica / SCL n’ont pas ou peu été abordées. Comme si le fait que le Brexit ou la victoire de Trump aient été favorisés par de vastes opérations de manipulation de l’opinion publique, ourdies par un milliardaire lié à l’Alt-right américaine, n’avait pas tellement d’importance. Ou que l’implication d’une société liée à l’industrie militaire, spécialisée dans les “opérations psychologiques” reposant principalement sur l’utilisation de la désinformation, de rumeurs et de fake news, ne soit qu’un détail anodin.

Ce sont pourtant des questions vitales pour notre système démocratique qui sont soulevées par toute cette affaire, et il est légitime de se demander si l’intime volonté du peuple a été vraiment respectée dans ces scrutins… et quelle tournure prendra notre société si elle n’est pas capable de se poser les bonnes questions face à ce genre de situation.

“CAMBRIDGE ANALYTICA N’EST QUE LE DEBUT”

Lors de son témoignage devant un Comité de la Chambre des députés du Canada, Christopher Wylie exprimait son inquiétude au sujet de l’avenir de nos démocraties qui peuvent-être si facilement mises en péril par des acteurs manipulant l’information et in fine l’opinion publique. « Internet et la numérisation croissante de la société ont accru la vulnérabilité de notre système électoral. (…) Cambridge Analytica n’est que le début… ».

Et s’il est vrai que l’entreprise londonienne s’est déclarée en faillite et a cessé (momentanément ?) ses activités, comment croire un seul instant que d’autres (acteurs privés, gouvernements, etc.) ne seront pas tentés par le formidable pouvoir qu’offrent aujourd’hui le Big Data et les algorithmes ? Prédire le comportement humain et potentiellement le contrôler : un danger pour certains, un objectif pour d’autres ?

« La collecte de nos données passe tellement inaperçue que les gens ne se rendent pas compte de ce qui est en train de se passer », signale la chercheuse Emma Briant. « Nous vivons assurément dans une nouvelle ère du point de vue de la propagande : nous ne pouvons pas la voir et elle agit sur nous au-delà de notre entendement ; face à cela nous ne pouvons que réagir émotionnellement ». [2]

A l’ère de la post-vérité, dans laquelle les faits objectifs ont moins d’influence pour modeler l’opinion publique que les appels à l’émotion et aux opinions personnelles, comment contrer la puissance des fake news? Sommes-nous prêts à affronter la prochaine étape des fake vidéos ? Qu’advient-il de notre vision du monde dès lors que les structures de l’information peuvent être manipulées afin de déformer notre perception de la réalité ? Quelles conséquences sur notre comportement ? Comment rester maîtres de notre libre arbitre ?

UNE « LOI FAKE NEWS » … POUR QUOI FAIRE ?

Une chose est certaine : face à ces problématiques le projet de loi du gouvernement français pour lutter contre la manipulation de l’information paraît complètement ridicule et surtout hors sujet. Nous ne nous attarderons pas d’avantage sur son inutilité (le droit français permet déjà de lutter contre les fausses informations), son inefficacité (difficilement applicable, il ne mettra de toute façon pas fin à la propagation des fausses nouvelles) ou sa dangerosité (possibles atteintes à la liberté d’expression et au travail journalistique). Le plus alarmant reste sans aucun doute le décalage flagrant existant entre le projet de loi et les véritables enjeux soulevés par l’affaire Cambridge Analytica, et parmi lesquels la question des fake news ne représente en réalité que la partie émergée de l’iceberg. Quid de la responsabilité et du pouvoir détenus par les GAFAM, de la protection des données personnelles, du profilage de la population qui peut être utilisé à des fins politiques ?

La volonté du gouvernement de lutter contre les fake news devrait être l’occasion de s’attaquer à la racine du problème des nouvelles formes de manipulation de l’information, notamment en se penchant sérieusement sur certaines questions de fond qui ont été évitées jusqu’à présent. Il paraît clair que nous n’avons pas encore pris la mesure de la gravité des révélations de ces derniers mois alors qu’elles remettent en cause les fondements de notre système démocratique, pourtant déjà bien mal en point.

La volonté du gouvernement de lutter contre les fake news devrait être l’occasion de s’attaquer à la racine du problème des nouvelles formes de manipulation de l’information, notamment en se penchant sérieusement sur certaines questions de fond qui ont été évitées jusqu’à présent. Il paraît clair que nous n’avons pas encore pris la mesure de la gravité des révélations de ces derniers mois alors qu’elles remettent en cause les fondements de notre système démocratique, pourtant déjà bien mal en point.

Sommes-nous en train de nous diriger vers le meilleur des mondes, dans lequel notre comportement sera imperceptiblement influencé, voir contrôlé, par un nouveau totalitarisme algorithmique ? S’il paraît peu probable qu’une société dystopique puisse surgir sans crier gare, du jour au lendemain, il se pourrait plutôt que nous soyons en train de la bâtir petit à petit, sous couvert d’une fascination pour la technologie bien évidemment pavée –comme toujours– de bonnes intentions.

Luis Reygada

Post-scriptum:

L’affaire Facebook-Cambridge Analytica est en grande partie le fuit d’une enquête de plus d’un an de Carole Cadwalladr ; vous trouverez ici une compilation des principaux articles de la journaliste du Guardian à ce sujet.

NOTES :

[1] Les opérations psychologiques (“PSYOP” dans le jargon militaire) sont des opérations qui ont pour objectif de « bombarder » leur cible d’informations afin d’influencer leurs émotions et leur comportement dans un but stratégique ; elles entrent dans le cadre de la “guerre psychologique”.

[2] Professeur à l’Université de Sheffield, Emma Briant est une spécialiste de la propagande qui a étudié les activités de SCL Group. La citation est extraite de l’article “Robert Mercer: the big data billionaire waging war on mainstream media“ (Carole Cadwalladr, The Guardian, 26/02/2017).