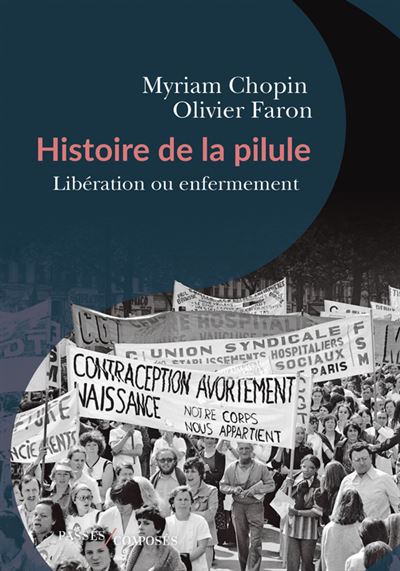

La pilule, ce petit objet qui semble si banal, est assortie d’une riche histoire. Une histoire semée d’embûches mais qui a permis aux femmes de faire un pas vers la souveraineté sur leur corps, leur maternité, leurs désirs. Avant la généralisation de la pilule, les femmes s’en remettaient à des expédients, plus ou moins efficaces, parfois dangereux, pour échapper à la maternité forcée. Pourtant, la loi Neuwirth qui légalise la contraception en 1967 n’a pas marqué les esprits au même titre que la loi Weil. Aujourd’hui, cette méthode de contraception, fortement répandue, est sous le coup de nombreuses critiques. L’ouvrage Histoire de la pilule, libération ou enfermement d’Olivier Faron et de Myriam Chopin, revient sur cette histoire méconnue. Recension.

L’enquête Histoire de la pilule, libération ou enfermement revient sur ces décennies au cours desquelles les femmes ont conquis une souveraineté sur leur corps et leur sexualité, à travers le prisme paradoxalement peu connu de la contraception.

L’histoire de la pilule a partie liée à celle de l’avortement : elle s’inscrit dans un même mouvement qui voit les femmes s’émanciper de la seule sphère reproductive. Aujourd’hui, la pilule entre dans la vie des femmes avant même les débuts de la vie sexuelle, avec des cours dans les établissements scolaire – mis en place de manière très inégale – depuis la loi Aubry (4 juillet 2001), ou à travers son évocation dans des séries ou films. Il ne faudrait cependant pas réduire la contraception aux seules pilules – le stérilet, l’implant ou encore la contraception définitive sont aussi des moyens prisés par les femmes. Néanmoins en France, c’est elle qui s’est progressivement imposée comme le moyen de contraception « star ». Les auteurs de l’ouvrage montrent comment en France, c’est un système « pilulocentré » qui prévaut.

Si la volonté d’éviter la grossesse a toujours fait l’objet de stratégies diverses, l’ignorance quant à l’anatomie féminine n’a longtemps pas permis de distinguer les solutions contraceptives des solutions abortives.

Si les mots de Simone Veil dans l’enceinte de l’Assemblée nationale le 26 novembre 1974 et sa loi autorisant l’IVG ont marqué les esprits, la loi Neuwirth laisse un souvenir moins prégnant dans les esprits. Il s’agit pourtant de la loi qui autorise l’usage des contraceptifs, et notamment la contraception orale. Elle revient sur la loi de 1920 qui pénalisait tant l’avortement que la contraception.

En 2010, 45% des Françaises utilisent la pilule (un chiffre à la baisse, au profit notamment d’autres dispositifs comme les stérilets ou l’implant comme l’indique Santé publique France). Pour autant, l’histoire de ce comprimé reste méconnue, de même que les débats qui l’ont accompagnée ces dernières décennies. Quand la contraception s’impose, « les femmes deviennent maîtresses de leur procréation », selon les mots de Simone Veil. En ce sens, l’autorisation et la diffusion de ce comprimé constitue l’une des évolutions les plus importantes dans la lutte pour disposer de leur corps.

Le contrôle de la fécondité et sa répression

Les auteurs font remonter les premières traces de solutions contraceptives au IIème millénaire avant notre ère. On les trouve dans des papyrus égyptiens (le papyrus Ebers notamment) qui évoquent « des potions permettant d’éviter des grossesses non désirées ». Si la volonté d’éviter la grossesse a toujours fait l’objet de stratégies diverses, l’ignorance quant à l’anatomie féminine n’a longtemps pas permis de distinguer les solutions contraceptives des solutions abortives (des potions qui ont pour but de « faire revenir les règles »).

Les auteurs soulignent que l’Église s’est historiquement posée comme opposante à la contraception. À cela s’adjoint une monopolisation de « l’expertise » à ce sujet par des hommes – souvent des hommes d’église. Au Moyen-Âge, les pratiques visant à empêcher la fécondation des femmes sont largement condamnées. Selon les auteurs, le siècle des Lumières coïncide avec l’essor de discours médicaux dont l’implication conduit souvent à une « naturalisation » de l’infériorité féminine. « Règles, grossesses, accouchements font de la femme un être pathologique à vie, que l’on doit encadrer depuis qu’elle est en âge de procréer » analysent les auteurs.

Au début du XXème siècle, les moyens de contraception se diversifient : éponges, gelées spermicides, etc. Mais c’est le coït interrompu qui reste la méthode la plus usitée. L’année 1920 marque un triste tournant avec ce que les mouvements féministes ont qualifié a posteriori de « loi scélérate de 1920 ». Elle interdit la vente de contraceptifs, dans un contexte où les discours natalistes se généralisent, suite à l’hécatombe de la Première Guerre mondiale.

Elle condamne la « propagande » ou la vente en lien avec l’avortement d’une amende ou d’une peine allant un à six mois d’emprisonnement. Le texte autorise néanmoins la vente de préservatifs pour « prémunir des maladies vénériennes ». C’est en 1923 que l’avortement devient un délit. Puis un crime en 1942 : l’avortement comme atteinte à la sûreté de l’État est passible de la peine de mort. Les auteurs reviennent sur l’affaire Marie-Louise Giraud. Il s’agit de la seule faiseuse d’anges ayant été guillotinée en France à la suite d’un procès expéditif en 1943.

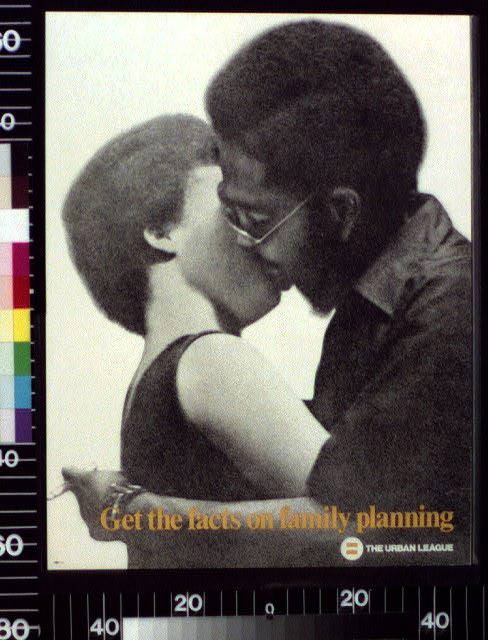

À la fin des années 1940, les débats sur le contrôle des naissances se répandent en France avec d’une part, l’émergence d’un nouveau courant féministe incarné par Simone de Beauvoir, d’autre part l’activisme de personnalités du monde scientifique et médical, en dialogue avec leurs homologues étrangers. Cette dynamique internationale est mise en relief par les auteurs, qui évoquent notamment Marie-Andrée Lagroua Weill-Hallé qui découvre les plannings familiaux aux États-Unis et qui rencontre Margaret Sanger (fondatrice de l’American Birth Control League qui devient Planned Parenthood).

Du côté de l’Église, l’encyclique Casti connubii du 30 décembre 1930 écrite par Pie XI indique que seules la continence périodique ou la méthode Ogino (une méthode qui se fonde sur la durée du cycle menstruel et qui consiste à éviter tout rapport sexuel pendant la période de fécondité) sont acceptables. On peut lire dans cette encyclique que « puisque l’acte du mariage est, par sa nature même, destiné à la génération des enfants, ceux qui, en l’accomplissant, s’appliquent délibérément à lui enlever sa force et son efficacité, agissent contre la nature ; ils font une chose honteuse et intrinsèquement déshonnête ». Le ton est donné. L’Église n’est pas seule.

La marche vers la légalisation

L’opposition ou la réticence à l’égard de la contraception puisait à des sources diverses. Le scandale qui a entouré l’ouvrage Des enfants malgré nous, le drame intime des couples, publié par le communiste Jacques Derogy en 1956, est emblématique. L’auteur y plaide en faveur de la contraception au nom (entre autres) de la crise du logement, à une époque où les familles les plus fragiles sont encore entassées dans de très petits logements insalubres. Maurice Thorez, Secrétaire général du Parti communiste français (PCF) répond vertement à Derogy dans L’Humanité (mai 1956) : « je ne pense pas que votre ouvrage contribue à libérer la femme ni à servir le communisme », accusant l’auteur de défendre des « théories néo-malthusianistes » et qualifiant l’ouvrage de « réactionnaire ».

Thorez va jusqu’à écrire que « le chemin de la libération de la femme passe par les réformes sociales, par la réforme sociale, et non par les cliniques d’avortement ». Jeannette Vermeersch, membre du bureau du PCF et vice-présidente de l’Union des femmes françaises qualifie quant à elle le contrôle des naissances de « leurre pour les masses populaires, mais c’est une arme entre les mains de la bourgeoisie contre les lois sociales » (L’Humanité, 1956).

En 1960, lorsque Maternité heureuse devient le Mouvement français pour le planning familial, son objectif évolue vers la formation de praticiens aux méthodes contraceptives. Lors de l’élection présidentielle de 1965, François Mitterrand défend l’abrogation de la loi de 1920 en déclarant « ce droit pour une femme de ne pas avoir d’enfants, vous devez l’avoir. Mais il faut aussi que vous ayez le droit d’en avoir avec la possibilité de les élever convenablement ». Si la pilule et plus largement la contraception s’imposent lentement, cet essor ne se fait pas uniformément sur le territoire.

La loi Neuwirth est adoptée en 1967 mais ne sera totalement appliquée qu’en 1972. Il faut attendre deux années de plus pour que la pilule soit remboursée par la Sécurité sociale et que les mineures puissent se la procurer sans autorisation parentale.

En 1967, au moment de la sortie du rapport du Haut Comité consultatif de la population et de la famille sur la régulation des naissances, Robert Debré déclare que « la contraception doit être considérée comme une liberté nouvelle que nous devons respecter et diriger ». Malgré l’opposition de l’Église, des divisions au sein du champ politique, y compris dans les formations (par exemple chez les gaullistes, entre défenseurs de la recherche liée à la contraception et populationnistes) l’idée du passage d’une maternité subie à une maternité voulue continue de faire son chemin et la loi de 1920 apparaît d’autant plus obsolète. La loi Neuwirth est adoptée en 1967 mais ne sera totalement appliquée qu’en 1972. Il faut attendre deux années de plus pour que la pilule soit remboursée par la Sécurité sociale et que les mineures puissent se la procurer sans autorisation parentale.

À cette époque, l’accès à la contraception rejoint des débats plus larges relatifs à la souveraineté des femmes sur leur corps et le contrôle des naissances. Et rapidement, c’est la question de l’avortement qui se fraie un chemin dans le débat public, portée par des acteurs similaires dans les médias et la sphère politique.

Vers une révolution socio-culturelle

Si toute une partie de l’arène politique et médiatique est opposée à cette légalisation, leur combat va très vite se tourner vers l’avortement. La pilule perdra son caractère polémique d’antan. Le Mouvement pour la liberté de l’avortement et de la contraception se met en place en regroupant plusieurs mouvements et partis de gauche radicale : Lutte ouvrière (LO), la Ligue communiste révolutionnaire (LCF), le Parti socialiste unifié (PSU) ou le Mouvement pour la libération des femmes (MLF). Une fois cette conquête obtenue, les problématiques liées à la contraception sont reformulées : il s’agit désormais de mettre la femme au centre, et de questionner les rapports conjugaux tels qu’ils se maintenaient alors en place.

Les auteurs de l’ouvrage considèrent que la diffusion de la pilule correspond à une « diffusion classique d’une innovation socio-culturelle dans notre société ». Si rapidement quatre Françaises sur dix choisissent la pilule, ce n’est pas le cas partout dans le monde – 51 % des Égyptiennes préfèrent par exemple le stérilet. Cette diffusion conduit à l’édification d’une forme de norme concernant la contraception : il s’agit d’abord d’une entrée en sexualité par l’intermédiaire du préservatif puis la pilule au moment de relations plus durables. Les auteurs notent ainsi que sur la période de fécondité, la répartition se fait de la manière suivante : 5 ans de vie sexuelle avec un préservatif, 15 sous le régime de la pilule et 10 années avec un dispositif intra-utérin.

Pour ses dernières évolutions, la « pilule du lendemain » mise en vente en France sans prescription médicale date de 1999. La recherche est néanmoins à la traîne, notamment en ce qui concerne l’hypothèse d’une contraception masculine. Les auteurs considèrent qu’« en définitive l’histoire de la pilule est révélatrice des logiques de la recherche et de développement ».

Si la pilule s’impose comme le moyen de contraception le plus utilisé, le moyen génère également des craintes. Dès les années 1980, les commentateurs parlent d’une pill scare en Grande-Bretagne. Les ouvrages surfant sur la peur de la pilule ne disposent que d’une audience limitée mais les scandales sanitaires et leur médiatisation relatifs aux pilules de 3ème et 4ème génération vont, un temps, changer la donne…

Diversification des méthodes contraceptives et nouvelles formes d’émancipation

La grande réussite des auteurs est de donner à voir une chronologie méconnue, souvent totalement imbriquée à l’histoire de la lutte pour l’avortement alors qu’elle en est partiellement autonome. Ainsi, la critique du système pilulo-centré découle de celle d’une institution où, trop souvent, la parole des femmes est reléguée au second plan.

Cet ouvrage permet ainsi de restituer le riche contexte qui entoure la loi Neuwirth, mais aussi de rappeler les critiques de la pilule qui ont émergé. Cette défiance que l’on peut désormais retrouver dans une partie de la presse féministe ne consiste pas dans le rejet de la contraception ou le scepticisme vis-à-vis de celle-ci tels qu’ils s’exprimaient au tournant des années 1970 : il s’agit d’une défiance alimentée par des scandales sanitaires, au regard des critiques de plus en plus répandues de l’industrie pharmaceutique. Ainsi, on peut distinguer une critique d’ordre individuel de la pilule, liée au constat des déséquilibres qu’elle peut engendrer, et une critique plus systémique visant à remettre en cause le pouvoir de l’industrie pharmaceutique.

C’est peut-être ce dernier point qui est l’élément manquant de l’ouvrage : les critiques vis-à-vis de la pilule évoluent au fil du temps. « La pilule n’a plus bonne presse » constatent les auteurs. Ils estiment que « la marche vers une contraception saine et non médicalisée est bien en cours et se traduit en priorité par l’abandon de la pilule et le recours à des pratiques dites douces : méthode Ogino ou encore le retrait que pratiquaient les arrière-grands-parents ».

Myriam Chopin et Olivier Faron semblent ainsi associer le choix dans sa contraception à une forme de retour en arrière dans les techniques du fait d’un scepticisme vis-à-vis des hormones. Si des témoignages de la sorte fleurissent sur Internet, les chiffres témoignent d’une diversification des contraceptions plébiscitées par les femmes, d’une remise en cause du recours systématique à l’hormone mais pas d’une désaffection vis-à-vis de la contraception en tant que tel.

La crise de confiance vis-à-vis de l’industrie pharmaceutique, quant à elle, s’est manifestée plus que jamais lors de la pandémie de Covid. Une partie du scepticisme vis-à-vis des vaccins ne découlait pas uniquement la conséquence d’analyses conspirationnistes : c’était un rapport détérioré à l’institution qui était en cause. Le choix d’une pilule charrie son lot de difficultés : écoulement de sang en continu, variations hormonales parfois difficiles à supporter, baisse de la libido, changement physique, etc. L’incapacité de l’industrie à les conjurer génère un rejet à caractère politique.

Ainsi, la critique du système pilulo-centré découle de celle d’une institution où, trop souvent, la parole des femmes est reléguée au second plan. C’est ce qu’ont récemment illustré, toujours durant la pandémie de Covid, les inquiétudes concernant le vaccin du coronavirus et son effet sur les règles : les femmes qui estiment que le vaccin décale les cycles et engendre des douleurs étaient-elles dans un surcroît de vigilance ou témoignent-elles d’un effet secondaire qui n’avait pas été envisagé lors des tests du vaccin ? Le débat est resté en jachère mais les milliers de témoignages soulignent tant un malaise profond qu’une parole qui s’est libérée – et bien peu relayée.