À propos de la révolte étudiante de mai 68, Jean-Paul Sartre disait le 13 mai : « il n’y a qu’une solution : c’est descendre dans la rue ». De tels propos résonnent étrangement à nos oreilles. Aujourd’hui, les personnalités médiatiques (auto-) proclamées « intellectuels » sont renvoyées des rassemblement qui ne s’identifient plus à eux, ou ne prennent tout simplement plus la rue, laquelle n’est pas censée faire la loi, comme nous l’a rappelé notre cher Président de la République. Depuis les Lumières et surtout depuis l’Affaire Dreyfus, la France était réputée pour sa riche sphère intellectuelle que les autres pays lui enviaient. Or, on assiste depuis une vingtaine d’années à un appauvrissement intellectuel du débat public. Entre burkini, courbe du chômage et réforme de l’orthographe, que sont devenus nos intellectuels ?

L’intellectuel, une invention purement française

Avec les Lumières, un savant éclairé, un philosophe, s’émancipe du pouvoir — bien qu’il en demeure économiquement dépendant — et commence à le critiquer, voire même à s’engager personnellement. Tout y passe : l’obscurantisme religieux, la monarchie absolue, les femmes frivoles et les maris facétieux, l’argent, la guerre, la torture, l’injustice. Voltaire est un des premiers à concilier « pensée » et « engagement » avec l’Affaire Calas. Après un premier écrit accusant le père de Calas fils retrouvé mort, il revient sur ses propos et comprend la condamnation comme symptôme de l’anti-protestantisme prégnant de l’époque. En effet, le père protestant aurait, d’après le premier jugement, assassiné son fils pour l’empêcher de se convertir au catholicisme. L’intervention voltairienne fait grand bruit et le père est réhabilité. Plus tard, c’est Émile Zola et son célèbre « J’accuse » dans l’Aurore qui font du philosophe des Lumières un intellectuel. La différence provient de l’espace public qui a changé. Les philosophes des Lumières s’adressaient aux rares lettrés, à savoir la bourgeoisie et à la Cour. Avec l’émergence de la presse, l’intellectuel s’adresse au peuple.

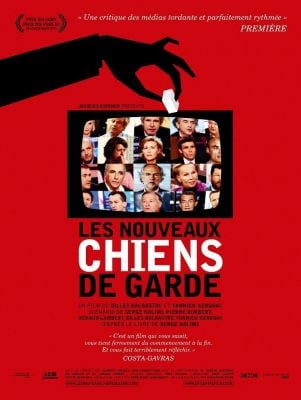

Jean Jaurès assassiné, la Première Guerre mondiale n’est pas empêchée. Dans l’entre-deux guerres, un mouvement pacifiste constitué entres autres d’Henri Barbusse et de Romain Rolland se développe. Un autre prend les armes pour se rendre en Espagne aux côtés des Républicains ; on y trouve André Malraux, George Orwell et Ernest Hemingway. De l’autre côté, des intellectuels de droite [1] se trouvent du côté franquiste, comme Robert Brasillach et Paul Claudel. Dans ces années de mutation intellectuelle et médiatique, un jeune normalien sort du lot. Il s’agit de Paul Nizan, auteur des Chiens de garde. En plus de la dimension réflexive et active de l’intellectuel, il y ajoute une dimension idéologique de lutte. Plus tard, l’intellectuel total, Jean-Paul Sartre, en incarnera l’avatar le plus parfait.

« Nous n’accepterons pas éternellement que le respect accordé au masque des philosophes ne soit finalement profitable qu’au pouvoir des banquiers » (Les chiens de garde, Paul Nizan)

Lors de son discours de remise de prix Nobel de littérature, Albert Camus développe ses thèses sur le rôle de l’artiste qui ne « ne peut se mettre aujourd’hui au service de ceux qui font l’histoire : il est au service de ceux qui la subissent. » Cette dialectique camusienne pose la figure de l’intellectuel engagé comme un pléonasme. Est intellectuel forcément quelqu’un d’engagé auprès des opprimés contre les oppresseurs.

Pourtant, plusieurs figures intellectuelles s’opposent. Dans ses Guerre de mouvement, guerre de positions, Antonio Gramsci définit d’une part l’intellectuel organique et son clône : l’expert en légitimation. Celui-ci sert à la construction du discours des gouvernants en l’appuyant par son expertise, à « légitimer » l’action du pouvoir dominant. À l’inverse, « l’intellectuel informateur », figure inspirée par Noam Chomsky, se donne l’objectif de déconstruire ce discours pour donner les clés de compréhension au citoyen et qu’il puisse lui-même juger l’action de la classe dominante.

Mais dans les années 1980, alors que la sphère intellectuelle française est à son plus grand éclat avec Gilles Deleuze, Claude Lévi-Strauss, Jean-Paul Sartre, Jacques Lacan, Roland Barthes, Raymond Aron et Paul Ricœur pour n’en citer que quelques uns, Michel Foucault développe le concept de « l’intellectuel spécifique ». En historien des sciences, il pense que le savoir est devenu si spécifique et étendu qu’il est devenu impossible pour une seule personne de le concentrer et d’apporter une réponse transversale et interdisciplinaire correcte. Ainsi, il pense qu’un intellectuel n’est plus qu’un seul spécialiste qui intervient dans l’espace public sur une question de société inhérente à son champ de recherche en mobilisant son savoir pratique. En ce sens, il s’oppose à l’intellectuel sartrien qui agit au nom de valeurs qui le dépassent. L’exemple le plus connu est certainement celui d’Oppenheimer, physicien atomiste qui a prévenu du danger nucléaire. On a donc assisté à la métamorphose du spécialiste mu en intellectuel. Ce concept foucaldien est nécéssaire pour comprendre la structuration du milieu intellectuel d’aujourd’hui. Les personnalités médiatiques qui se disent « intellectuels» sont des imposteurs, en ce sens qu’il n’est plus possible de l’être comme on l’entendait autrefois.

Les polémistes, la défaite de la pensée ?

Ils font les unes des hebdomadaires et des plus grands quotidiens, sont invités sur tous les plateaux télé, tiennent des blogs lus par des millions de lecteurs, sont reçus par les universités et les grandes écoles pour des « grands oraux ». Ils s’appellent Finkielkraut, Onfray, Zemmour, Bruckner, Glucksmann et l’incontournable Bernard Henri-Lévy. Qui sont ces « polémistes »? Sont-ils nos nouveaux intellectuels ou des prophètes post-modernes de la pensée ?

Régis Debray, qui est plus proche de la figure de l’intellectuel que de celle du polémiste, dans son Cours de médiologie générale, explique ce basculement important. Il s’agit de la transformation de la « graphosphère » en une « vidéosphère ». Le texte est remplacé par l’image, remettant en cause toute la culture de l’écrit, et donc le statut de l’intellectuel. Ce basculement peut facilement s’observer à la télévision, ne serait-ce qu’à travers les animateurs qui passent leur temps à couper la parole de ceux qui parlent. À la télévision, où triomphe le règne du temps court, la réflexion ne peut être poussée jusqu’au bout, étayée d’exemples, mais seulement synthétisée ; cette simplification forcée par le format ampute, de fait, la réflexion de son développement, de sa profondeur : de sa pensée.

« Les mass médias marchent à la personnalité non au collectif ; à la sensation non à l’intelligible ; à la singularité non à l’universel. Ces trios caractéristiques inhérentes aux nouveaux supports, qui n’en font essentiellement qu’une, détermineront désormais, et la nature du discours dominant, et le profil de leur porteur. Elles imposent à la fois une stratégie individuelle et une désorganisation collective. Plus besoin des codes, ni de problématiques, ni d’enceinte conceptuelle. » Régis Debray, Le pouvoir intellectuel en France

L’image est donc favorisée par rapport au langage et l’éloquence l’emporte sur la pertinence. Un bel homme comme Bernard-Henri Lévy, les cheveux au vent, l’éloquence d’un étudiant en philosophie à la Sorbonne, la chemise ouverte jusqu’au nombril : voilà un produit vendeur. Les mots qui sortent de sa bouche ne sont que secondaires. Souvent il s’énerve, insulte (on se rappelle aussi du « Taisez-vous ! » de Finkielkraut), se débat et se fait entartrer. C’est drôle, ça fait vendre, c’est triste.

Quant à Michel Onfray, quoiqu’il se dise de gauche et qu’il le soit probablement — il a, après tout, créé l’Université populaire —, il appartient totalement au système médiatique qu’il critique. Cette année encore, il a publié deux livres. Quel universitaire, avec toute l’intelligence possible, peut réellement publier deux ouvrages par an tout en étant invité trois fois par semaine sur des plateaux télé, en écrivant hebdomadairement dans un grand quotidien, répondre à des interviews plusieurs fois par quinzaine ? Onfray, bien qu’il soit un polémiste de gauche qui équilibre le débat médiatique, ne possède que le semblant du savoir. Son livre sur Sigmund Freud, par exemple, Le crépuscule d’une idole, est symptomatique. Quoi de mieux que publier un livre sur un des penseurs les plus respectés du XXème siècle avec des pseudo-arguments scientifiques ? Polémique assurée ! Le bouquin fait six cent pages et est publié chez Grasset. Vous avez dit Grasset ? Oui, Grasset qui appartient au groupe Lagardère et qui possède entre autres les points de vente Relay pour vendre son bouquin et plusieurs média pour en faire la promotion. C’est un circuit médiatique. Pourtant, si on avait invité Onfray dans des séminaires ou des colloques scientifiques spécialement dédiés, il n’aurait pu défendre son point de vue. En revanche sur les plateaux télé, grâce au temps court doublé du talent rhétorique de l’homme, ce livre est passé pour une révélation scientifique prophétique.

“Le marché n’est plus un vecteur de diffusions d’idées, écrit Pascal Boniface, parce que les idées sont surdéterminées par le marché lui-même. C’est la logique de l’industrie culturelle.” [2]

Le basculement critique après 1989

Chute du mur de Berlin, conversion de la Chine à l’économie de marché : seule la Corée du Nord résiste encore et toujours à l’envahisseur néo-libéral. Une vision huntingtonienne [3] du monde s’est alors imposée : avec la chute du communisme, la pensée critique du néolibéralisme est vouée à disparaître puisque le nouvel ennemi n’est plus idéologique mais culturel : c’est l’Islam. Aussi, les anciens intellectuels maoïstes se retrouvent à défendre l’invasion en Yougoslavie ou en Irak, à l’instar d’André Glucksmann, de François Furet, d’Alexandre Adler ou de notre BHL national. Mais depuis la chute du mur de Berlin, l’intellectuel a du mal à être à nouveau à contre-courant.

Le monde houellebecquien [4] dans lequel nous sommes plongés, sans utopie aucune que les intellectuels favorisaient alors, est aussi une clé de compréhension. Le Monde du 11 septembre dernier publiait un article : « Dystopies : Il existe un sentiment de ruine inédit depuis 1930 ». L’absence d’utopies annonce aussi le crépuscule des intellectuels. Ils n’ont plus rien à montrer, une idée vers quoi tendre. Aussi, cette perte d’utopie s’accompagne d’un regard vers le passé, vers la mémoire, comme le remarque Pierre Nora. Ce n’est pas pour rien que nombre de polémistes sont conservateurs. On ne propose plus de nouvelles idées, on dit que celles d’avant étaient meilleures. L’heure est à l’obscur, à la nuit, et le bout du tunnel semble encore loin.

La victoire néolibérale explique aussi les différentes lois sur l’Université qui a vu une grande résistance de la part du monde universitaire. Que cela soit la loi Devaquet de 1986 qui visait à rendre autonomes les universités — un pas vers la privatisation, autrement dit — et à l’établissement de la sélection à l’entrée ; ou le regroupement en ComUE (Communauté d’Université et Établissement), le sapement de l’Enseignement supérieur par les gouvernements successifs, l’extrême spécialisation et la disparition de l’interdisciplinarité de l’enseignement, contribuent à l’affaiblissement intellectuel des futurs savants. L’État, clairement, souhaite des techniciens du savoir, non pas des intellectuels.

Aussi, ces spécialistes sont facilement manipulables. Lorsqu’un spécialiste devient un expert convié sur les plateaux télé pour s’exprimer, il s’intègre dans le monde de l’économie et de la finance, il conseille les ministres, les gouvernants. Si trop de spécialistes deviennent des experts, la pensée critique n’existera plus.

Il ne reste plus qu’à espérer que Francis Fukuyama ait tort, et que sa thèse de « la fin de l’Histoire » [5] ne devienne pas réalité, afin que la dissidence et la liberté d’opinion puissent subsister. Mais pour ceci, il faut un renouveau intellectuel en France qui contredise l’idéologie dominante, qui redonne le goût de vivre et d’espérer, de nouvelles lumières pour éclairer l’obscurité de l’ignorance.

Notes :

[1] Les intellectuels de droite existent bien qu’ils haïssent et récusent cette dénomination, “cette race insupportable” selon Brasillach. Par exemple, Raymond Aron qui écrit L’opium des intellectuels alors qu’il est le stéréotype parfait de l’intellectuel de droite. Nombre d’intellectuels de droite, voire d’extrême-droite (Drumont, Rebattet, Barrès) avaient investi, en leur temps, le champ social de l’expression et du débat d’idées.

[2] Les intellectuels faussaires, Pascal Boniface

[3] Samuel P. Huntington, universitaire américain, est connu pour avoir publié Le choc des civilisations et la refondation de l’ordre mondial, en 1996. Ouvrage très controversé, il soutient la thèse qu’avec la chute du bloc de l’Est, les relations internationales ne sont plus dictées par des oppositions idéologiques politiques mais par des oppositions qu’il nomme “civilisationnelles”. Il divise le monde en huit blocs : la civilisation chinoise, japonaise, indienne, islamique, occidentale, latino-américaine, africaine et orthodoxe.

[4] Michel Houellebecq est un écrivain français connu depuis 1992 avec L’extension du domaine de la lutte et qui a récemment publié l’excellent Soumission. Son univers est noir et dystopique, en ce sens où il met en lumière une robotisation des relations humaines, complètement déconnectées des affects et des émotions humaines. Aussi, sa mise en scène du pouvoir et de son interaction avec les individus présente un monde où la liberté et le bonheur semblent impossibles. Il est l’auteur dystopique de référence.

[5] La thèse du politologue américain Francis Fukuyama s’intitule “La fin de l’histoire et le Dernier Homme”. Après la chute du bloc de l’Est en 1991, il postule la victoire définitive de la démocratie néolibérale et un “état final” de l’humanité sans espoir d’autres contestations idéologiques définitivement vaincues.