Impossible d’échapper à Jean-Marc Jancovici. Depuis le succès retentissant de sa bande dessinée Le monde sans fin (co-écrite avec le dessinateur Christophe Blain), le polytechnicien est partout. « Bon client » des journalistes, il est aussi bien écouté par des élus et politiques que des dirigeants d’entreprises. Ce vulgarisateur de talent est-il pour autant un allié de la cause écologique et climatique qu’il défend, ou risque-t-il de lui faire perdre beaucoup de temps ? Recension de sa bande dessinée Le monde sans fin et analyse de ses dernières interventions médiatiques.

NDLR : Cette analyse est publiée en deux parties. Celle-ci examine les aspects purement techniques, en laissant volontairement de côté la question du nucléaire. La seconde traitera des aspects socio-économiques et politiques.

Jean-Marc Jancovici est un bon communicant qui frappe souvent juste, dans un style percutant. Il a initié de nombreuses personnes aux questions énergétiques et climatiques, brisant leurs illusions climatosceptiques ou techno-solutionnistes. En tant que vulgarisateur, son apport à la médiatisation de l’écologie est indéniable.

Le polytechnicien ne minimise pas les rapports du GIEC ni ne fustige les mouvements sociaux et écologistes. Au contraire, Jean-Marc Jancovici prône un retour à la sobriété planifiée pour « atterrir en douceur, sans léguer à nos enfants un monde dont nous ne voudrions pas pour nous-mêmes » et dénonce la notion de croissance verte. C’est logiquement qu’il a pris position contre l’aéroport de Notre-Dame des landes, le déploiement de la 5G et l’expansion de l’autoroute A69. Sa proposition d’interdiction des jets privés et de quotas pour prendre l’avion face à une Léa Salamé choquée montre qu’il intègre une exigence de justice sociale. Dans son livre Le plein s’il vous plait (Seuil, 2006), il proposait une hausse graduelle des taxes sur les carburants accompagnée d’un lissage de la hausse des prix – les revenus étant redistribués aux plus modestes. Soit l’inverse des politiques ayant provoqué la crise des Gilets jaunes.

Pour autant, on n’a jamais vu Jean-Marc Jancovici participer à une lutte écologiste. Il a refusé de se positionner clairement sur la question des méga-bassines, avait défendu un moratoire sur le déploiement des énergies renouvelables, minimisé l’impact écologique de la fracturation hydraulique. Du reste, il postule que la démocratie résulte de l’exploitation des énergies fossiles – et, à l’aide d’arguments douteux, évite soigneusement d’opposer capitalisme et écologie.

La principale menace ne provient pas du « pic pétrolier », mais du niveau de nos émissions cumulées.

D’où cette question : la percée médiatique de Jean-Marc Jancovici constitue-t-elle une bonne nouvelle pour les causes qu’il défend ?

Le principal problème de son discours ne tient pas dans son tropisme nucléaire, que d’aucuns trouveront parfaitement justifié, mais dans deux éléments plus fondamentaux : les erreurs contenues dans son diagnostic technique et les limites de son approche dépolitisante en termes de solutions à un problème… politique.

On ne s’attardera pas ici sur sur la question du nucléaire. Si les positions de Jean-Marc Jancovici en la matière peuvent être jugées quelque peu caricaturales, elles n’en demeurent pas moins défendables. Du reste, leur critique a déjà été faite, refaite et n’est plus à faire. Sur les énergies fossiles et renouvelables, à l’inverse, les problèmes sont plus évidents.

Pétrole et gaz : de nombreuses erreurs surprenantes

Les aspects énergétiques et la notion du pic pétrolier figurent au cœur de l’analyse de Jean-Marc Jancovici. Or, c’est dans ce domaine précis qu’il commet une série d’erreurs quelque peu surprenantes.

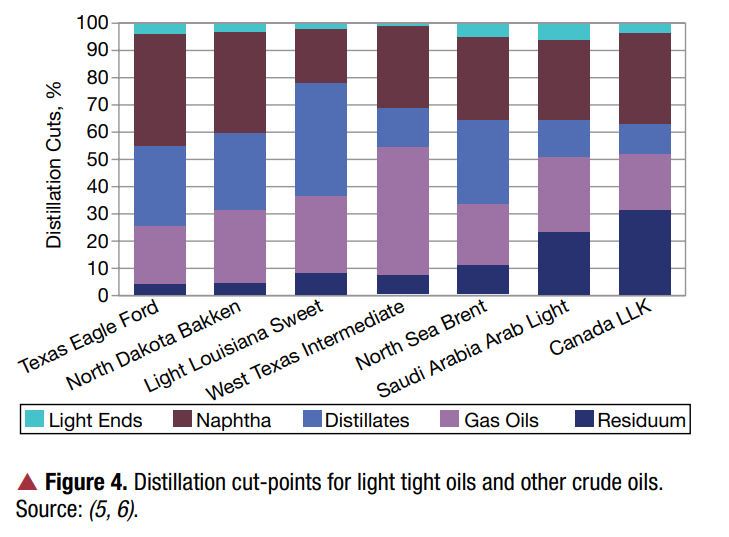

Le fondateur du Shift Project présente le pétrole de schiste (shale oil) comme un produit de mauvaise qualité. Exploité « essentiellement au Texas, Nouveau-Mexique et Dakota du Nord », il aurait une rentabilité énergétique et commerciale faible, au point d’être « évacué par camions », car « ce n’est pas rentable d’installer un oléoduc » (page 95). En effet, le pétrole issu des grands bassins texans d’Eagle Ford et du Permian est plus léger que la moyenne. Mais contrairement à ce que suggère le dessin en page 96, toutes les coupes essentielles y sont présentes en large quantité. En particulier, celles offrant la meilleure valeur ajoutée (naphta et distillat qui servent pour l’essence, le kérosène et la pétrochimie).

Jean-Marc Jancovici le concédait récemment dans un post publié sur sa page Linkedin : contrairement à ce que suggérait la bande dessinée, le shale oil n’est pas uniquement « de l’essence à mobylette ». Ce qui explique qu’il existe un vaste réseau d’oléoducs pour l’évacuer au Texas, et qu’un pipeline immense et controversé (le Dakota Access, 2000 km de long et 750 000 barils par jour de capacité) ait été construit pour acheminer 40 % du shale oil de cette région vers les raffineries… Page 96, Jancovici attribue pourtant la multiplication des routes desservant les champs de pétrole de schistes au manque d’oléoducs. En réalité, ce réseau routier sert d’abord au forage, à la maintenance et aux opérations de fracturation hydraulique (qui requièrent de très nombreux camions).

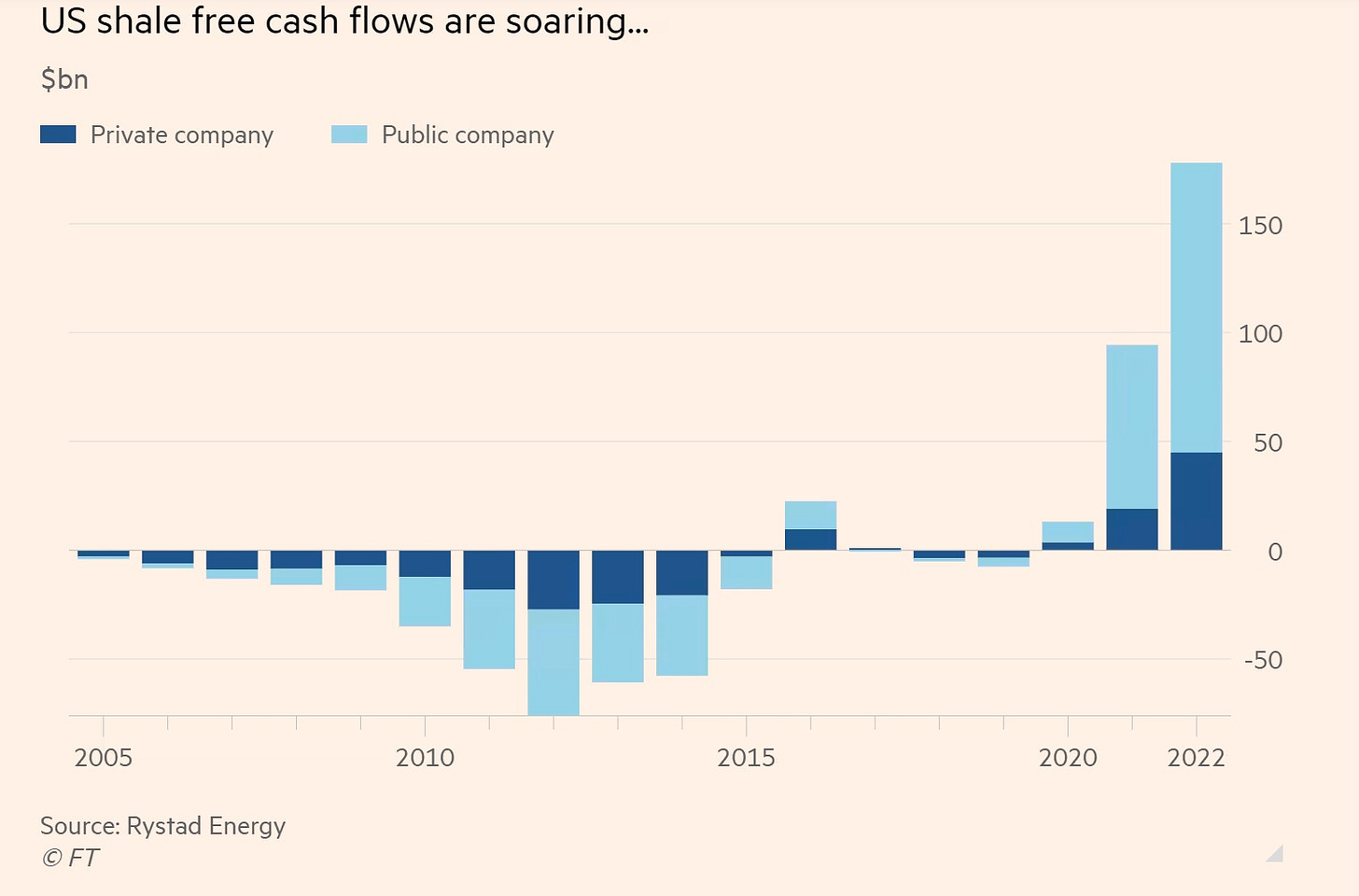

De plus, l’amélioration des techniques de forage conduit à une hausse de la productivité et de la rentabilité. En 2019, la chute des cours et des conditions financières plus difficiles n’avaient pas empêché le secteur de demeurer rentable. En 2020, Chevron rachetait Noble Energy pour plus de 4 milliards de dollars, devenant « le second plus gros producteur de shale du pays ». En 2021, ConocoPhillips a racheté Concho Resources, une compagnie spécialisée dans le pétrole de schiste, pour dix milliards, avant de s’offrir les actifs de Shell dans le Permian pour un peu plus de 9,5 milliards de dollars. Shell avait acheté ce champ en 2012 pour 1,9 milliard et multiplié la production par dix. ExxonMobil, enfin, est sur le point de racheter Pionner, dont les activités se concentrent dans le bassin de shale oil du Permian, pour 60 milliards. Soit un tiers de la capitalisation boursière de TotalEnergies.

Si le secteur est miné par les dettes et les faillites, les difficultés économiques passées s’expliquent avant tout par les excès d’une industrie indisciplinée en voie de consolidation.

L’idée selon laquelle le shale oil représenterait « un pétrole de fond de tiroir » (page 97) annonciateur d’une pénurie imminente peut à tout le moins être questionnée.

Page 101, on apprend que « l’Iran préfère importer son gaz pour alimenter les villes du nord », car « un gazoduc coûterait trop cher pour traverser le pays ». Dommage, car il existe bien un réseau de gazoducs prévu à cet effet, depuis 1970. L’Iran est le 3e producteur mondial de gaz naturel, consomme 93 % de cette production et n’importe pratiquement aucun mètre cube de gaz.

Page 103, Jancovici indique que le pétrole obtenu à partir du charbon serait de mauvaise qualité. Or, malgré ses aspects coûteux et très polluant, le procédé Coal To Liquid (CTL) permet d’obtenir des produits identiques à ce que l’on trouve en sortie de raffinerie (kérosène, essence, gazole). Ce qui n’empêche pas Jancovici de glisser un raccourci trompeur en évoquant la responsabilité du pétrole issu du charbon dans la défaite allemande à la bataille d’Angleterre (page 103).

Ces erreurs restent anecdotiques. Elles ne remettent pas en cause la supériorité du pétrole conventionnel sur les autres énergies fossiles ni l’idée que ces dernières se raréfient. Mais elles contribuent à nourrir l’idée d’une pénurie imminente.

À court terme, cette préoccupation semble infondée, comme en témoigne la baisse de production significative décidée par l’Arabie saoudite et la Russie pour soutenir les cours. Nous ne serions pas confronté à un problème de stock (l’épuisement des réserves), mais à un problème de flux (généré par un manque d’investissement pour les extraire du sol). Le consensus des spécialistes prédit effectivement un pic de consommation avant 2030, mais attribue généralement ce pic à une baisse de la demande et non à un épuisement des ressources. En 2023, l’OPEP a revu ses réserves à la hausse. Si cette question fait débat, la tendance à court terme serait à une augmentation des stocks de pétrole et une baisse de la demande globale.

Quoi qu’il en soit, le discours de Jean-Marc Jancovici peut servir à justifier l’investissement dans ces énergies pour éviter un choc d’approvisionnement. C’est ainsi que Total défend son projet désastreux en Ouganda et Shell son revirement en matière de transition énergétique – qui entrent en contradiction directe avec la marche vers une planète habitable. En effet, l’exploitation des gisements d’énergies fossiles déjà découverts conduirait déjà à un dépassement de notre budget carbone.

Autrement dit, la principale menace ne provient pas du « pic pétrolier » mais du niveau de nos émissions cumulées, comme le reconnaissait récemment Jean-Marc Jancovici lui-même. C’est la raison pour laquelle l’Agence internationale de l’énergie (IAE), qui anticipe un pic de demande avant 2030, s’oppose aux nouveaux investissements dans la production d’énergie fossiles.

La question de la date du « pic pétrolier » reste cependant secondaire par rapport à celle de la transition énergétique – domaine où le discours de Jancovici apparaît plus problématique.

Énergie renouvelable : vingt ans de retard

Comme l’écrivait récemment Pierre-Guy Therond (ex-Vice-président « énergie nouvelle » chez EDF), Le monde sans fin ressemble à un brûlot contre le solaire et l’éolien. Les ENR sont systématiquement comparées aux moulins à vent et au système énergétique antérieur à la révolution industrielle (pages 16, 17, 21, 35, 36, 37, 45, 88, 126, 157, 162) avec l’idée explicite qu’elles constituent un retour en arrière. Leur intermittence serait synonyme de coupures de courant, raccourci martelé à l’aide de chirurgiens empêchés d’opérer, de bières qui se réchauffent dans le frigo et autres propos sarcastiques (page 35, 97, 145, 157, 158). Elles renvoient donc davantage au « modèle amish » raillé par Emmanuel Macron qu’à une solution à la crise climatique.

Le solaire est accusé d’artificialiser les sols (« La France prévoit de remplacer des champs agricoles et de la forêt par des panneaux solaires sur une superficie équivalente à trois fois la surface de Paris ») et l’éolien de « dégrader les sols agricoles et gêner la vie de certaines espèces comme les chauves-souris ». Le polytechnicien utilise une règle de trois dont il a le secret pour affirmer qu’il faudrait déployer « une éolienne tous les kilomètres » (soit 550 000 unités environ) pour fournir une énergie 100 % éolienne à la France. Un autre calcul de coin de table, proposé dès la page 34, montre qu’un volume de 1000 m3 (« un cube de 10 m sur 10 m ») de vent passant dans une éolienne à 80 km/h (« un bon mistral ») produit la quantité d’énergie contenue dans 3 mL de pétrole (le volume d’un dé à coudre). Les chiffres de consommation de béton et métaux sont présentés de manière alarmiste (10 à 100 fois la quantité requise par le nucléaire).

« Atteindre la neutralité carbone en 2050 est impossible sans un développement significatif des énergies renouvelables. »

Futurs énergétiques 2050, Rapport de RTE

Compenser l’intermittence par du stockage est ridiculisé à l’aide de l’image d’un barrage hydraulique de 150 mètres de haut et 100 mètres de large sur l’ensemble des côtes allemandes. Pour la France, « si on n’utilisait que l’éolien et le solaire pour produire de l’électricité, il faudrait 2,5 tonnes de batteries par foyer » (page 157). Enfin, la bande dessinée use de multiples graphiques pour asséner l’idée que le déploiement des énergies renouvelables dans le monde est minime (0,9 % pour le solaire et 2 % pour l’éolien en 2018, page 56). Les ENR viendraient s’ajouter aux énergies fossiles, voire encourageraient leur développement au lieu de les remplacer. « L’éolien c’est génial parce qu’il y a besoin de gaz pour compenser son intermittence », selon les propos d’un gazier rapportés par Jancovici (datant de 2009, page 159). Les chiffres du rendement énergétique (EROI) des éoliennes et panneaux solaires avec batteries citées par le livre enfoncent le dernier clou : ils seraient de 10 et 5 (respectivement, le chiffre du solaire sans stockage par batterie n’est pas donné), contre 50 pour le nucléaire, 100 pour le pétrole conventionnel et deux pour l’humanité avant la révolution industrielle. À peine plus rentable qu’une paire de bras, les nouveaux moulins à vent ?

Le nucléaire associé à une bonne dose de sobriété apparaît comme la seule solution rationnelle, alors que « le retour aux énergies renouvelables ne permettra pas de garder une société d’abondance complexe avec son système de santé, sa culture » (page 162).

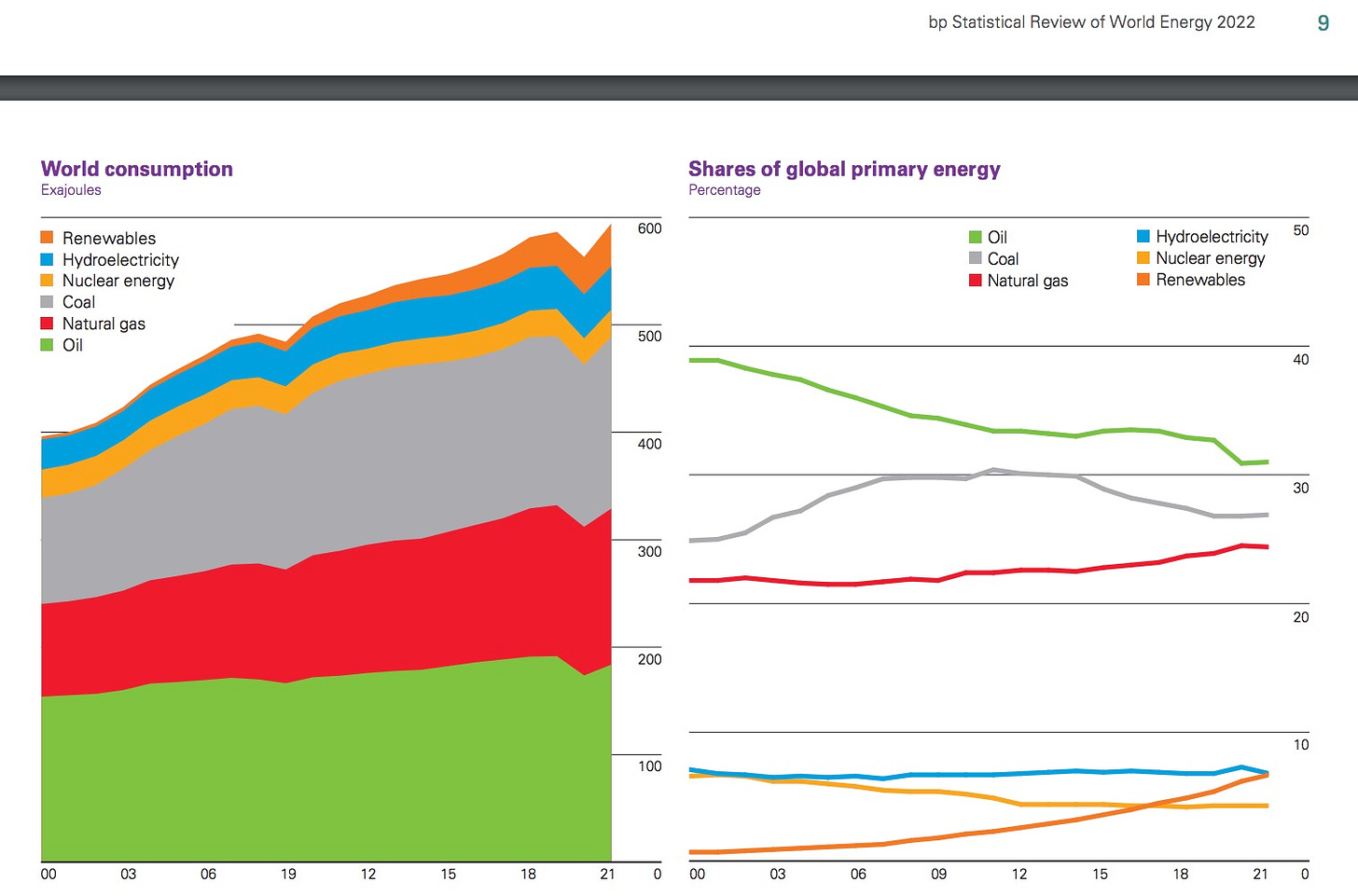

Jean-Marc Jancovici défend une vision totalement dépassée des renouvelables. Pour commencer, les ENR (hors hydroélectricité) représentaient 6,7 % de la consommation d’énergie primaire mondiale et 13 % de la production d’électricité en 2021, soit le triple de ce qu’avance Le monde sans fin. La bible des énergéticiens, le BP Statistical Review, note qu’entre 2019 et 2021 « la croissance de la production d’énergie primaire est entièrement due aux énergies renouvelables ». Autrement dit, les ENR remplacent bel et bien les énergies fossiles, qui ont vu leur part chuter au cours de la même période (en absolu et relativement au mix global).

C’est encore plus flagrant pour la production d’électricité, où la part du solaire et de l’éolien cumulés atteint les 10 % et dépasse l’énergie nucléaire. Ces deux technologies connaissent des taux de croissance de plus de 15 %, là où la consommation globale d’énergie primaire croît de 1 à 2 % par an. Les chiffres de Jancovici disent autre chose, probablement du fait de la conversion qu’il utilise pour calculer l’énergie primaire associée aux renouvelables (difficile de savoir, puisqu’il ne cite pas ses sources). Les investissements dans ces énergies ont battu un nouveau record en 2022 et sont sur le point de dépasser les investissements dans les énergies fossiles (solaire et éolien 495 milliards de dollars, pétrole et gaz 417 milliards, charbon 112 milliards) – elles ont connu un taux de croissance de 24 %. Les investissements dans le solaire devraient supplanter ceux dans le pétrole dès 2023 selon l’AIE. Autrement dit, les ENR décarbonnent le mix énergétique mondial, bien que cela s’opère à un rythme très insuffisant du point de vue du climat.

Cette ruée vers les ENR interroge. Qu’en est-il des multiples objections et réserves soulevées par Jancovici ? Le monde serait-il devenu fou ?

Le rapport de RTE « Futurs énergétiques 2050 » pour la France apporte de nombreuses réponses. Ce travail mobilisant des centaines d’experts et d’industriels a été critiqué par les écologistes et certains chercheurs pour ses hypothèses de coûts jugées optimistes sur le nucléaire et pessimistes sur les ENR. Il dessine six scénarios allant du 100 % renouvelable à la maximisation du nucléaire, en partant de l’hypothèse d’un maintien du niveau de vie, d’une baisse de 40 % de la consommation énergétique primaire et d’une hausse de 35 % de la production électrique (afin d’électrifier certaines activités pour réduire l’usage des énergies fossiles). On est loin d’une logique anticapitaliste ou décroissante, et pourtant RTE balaye implicitement les objections de Jancovici.

Le rapport conclut qu’« atteindre la neutralité carbone en 2050 est impossible sans un développement significatif des énergies renouvelables » qui « sont devenues des solutions compétitives » avec des coûts « désormais inférieurs à ceux de nouvelles centrales thermiques et nucléaires » pour les grands parcs. « Elles ne conduisent pas, de manière générale, à une forte imperméabilisation et artificialisation des surfaces. » En réalité, comme le montre une enquête fouillée du média Reporterre, l’artificialisation des sols par le solaire est un choix politique. Elle s’explique en partie par les coûts moins élevés, mais découle d’une logique néolibérale, de la privatisation du secteur et de la réglementation française. Aux Pays-Bas, un quart des habitations individuelles sont déjà équipés de panneaux. En Australie, le solaire sur toiture fournit déjà jusqu’à 20% de la consommation électrique et équipe un tiers des logements (3.5 millions de ménages, contre 600.000 en France) alors que les installations n’en finissent pas de battre des records aux dépens du charbon et du solaire au sol.

En France, l’ADEME avait estimé que la seule mobilisation des « zones délaissées » et parkings permettrait d’installer jusqu’à 54 GW de puissance, soit la moitié des objectifs fixés pour 2050. À cela s’ajoutent les toitures et bâtiments des zones actives qui couvriraient largement les besoins. Il s’agit d’estimation optimistes, mais une note d’un collectif de chercheurs du CNRS et polytechniciens estime que la totalité des besoins prévus, y compris dans les scénarios les plus ambitieux, peut être couverte sans recourir à l’artificialisation des sols. Sans oublier les synergies qui commencent à se développer avec l’« agrivoltaïsme ». Si cette question fait débat en France et que le risque d’artificialisation ne doit pas être minimisé, ce n’est pas une fatalité, contrairement à ce que suggère Le monde sans fin qui insiste (page 30, 45 et 160) sur le fait que cette énergie se déploierait aux dépens des terres arables.

RTE note ainsi que « le développement des énergies renouvelables (…) peut s’intensifier sans exercer de pression excessive sur l’artificialisation des sols ». « À l’horizon 2050, les surfaces artificialisées dédiées au système électrique représenteront de l’ordre de 20 000 à 30 000 hectares contre plus d’un million pour le seul réseau routier français. Le flux d’artificialisation est plus important dans les scénarios [privilégiant les ENR], mais les surfaces en question sont faibles par rapport au flux correspondant à l’habitat, aux zones commerciales ou aux routes (1 à 3 %). »

Passons aux éoliennes. Le scénario RTE 100 % renouvelable ne table que sur 25 à 35 000 mâts terrestres (contre 8 500 actuellement en France et 31 000 en Allemagne), un facteur 15 à 20 fois moindre que le calcul de coin de table de Jancovici.

Pour avancer le chiffre terrifiant d’une éolienne tous les kilomètres, Jancovici part vraisemblablement de l’hypothèse que toute la consommation énergétique primaire de la France serait assurée par l’éolien terrestre. Un scénario absurde qu’aucun pays n’envisage. Si on faisait le même calcul pour le nucléaire, il faudrait multiplier par cinq le nombre de réacteurs actuels (et construire 200 réacteurs sur une cinquantaine de nouvelles centrales, en plus des 18 existantes). Ce qui poserait également la question de la gestion de l’espace. Mais personne, pas même Jancovici, ne propose d’opter pour une consommation énergétique 100 % nucléaire.

Sa comparaison entre le pétrole et l’éolien est également curieuse. « Ce que Jancovici ne dit pas c’est qu’une surface 10 x 10 = 100 m2 ce n’est que quelques % de la surface utile d’une éolienne terrestre et moins de [0.3 %] pour une éolienne en mer qui a une surface utile de 38 000 m2 (pour des pales de 110 m de long) », souligne l’ingénieur Stephane His. Le cube de mistral évoqué par Jancovici mettrait moins d’une demi-seconde à traverser l’éolienne. Autrement dit, son calcul ne prouve pas grand-chose.

L’impact de l’éolien sur les oiseaux et chauve souris est réel et pris au sérieux par les écologistes. Mais il demeure marginal comparé à celui des chats domestiques ou des pesticides. La LPO estimait que chaque éolienne tuait 7 oiseaux par an, soit dans le scénario RTE maximisant l’éolien, quelque 200 000 oiseaux par an. Un chiffre à comparer aux soixante-quinze millions d’oiseaux tués chaque année par les chats domestiques (toujours selon la LPO). Par ailleurs, une étude récente estime que l’agriculture intensive est de très loin la cause principale de la disparition des oiseaux en Europe.

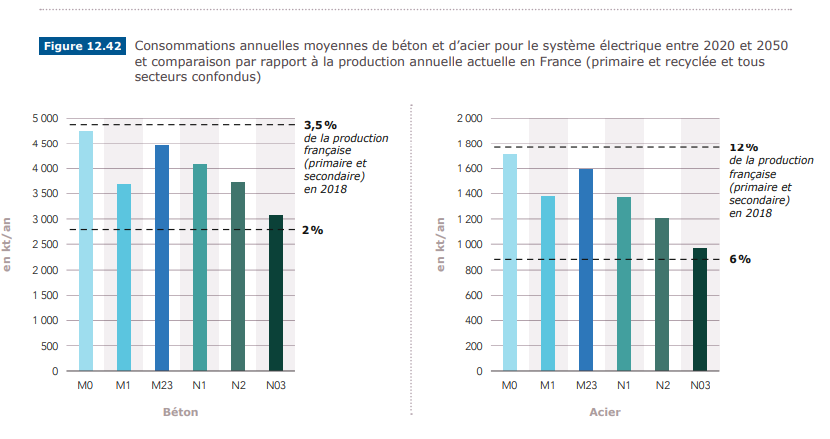

La question de l’utilisation des matières premières doit également être mise en perspective. Globalement, l’adoption des ENR permet une baisse de l’extractivisme comparé aux énergies fossiles. Loin du rapport de 10 à 100 évoqué par Jancovici avec le nucléaire, il est plus proche d’un rapport de 1 à 3 selon l’AIE et 3 à 10 selon l’ADEME. Idem pour l’occupation de sols, où le facteur serait plus proche de 10 que de 1000. Sur le cuivre, RTE évoque un accroissement de la consommation française de 20 % d’ici 2050 pour le scénario 100 % renouvelable, comparé à 2018. La consommation de béton des ENR est peut-être dix fois plus importante que le nucléaire, mais ne représenterait que 5 % de la consommation de béton française dans un scénario 100 % renouvelable. Une grande partie de cette consommation est recyclée.

D’accord, mais quid de l’intermittence ? Comment s’assurer que les chirurgiens puissent opérer sept jours sur sept et que la bière de Christophe Bain reste fraîche toute l’année ?

RTE ne prévoit pas de construire de gigantesques barrages le long de nos côtes (du reste, l’Allemagne non plus).

S’il a abandonné son idée de moratoire sur les ENR, le polytechnicien continue d’arguer que l’argent public serait mieux employé à agir sur l’efficacité énergétique du pays en développant le ferroviaire, isolant les bâtiments et installant des pompes à chaleur.

Tout d’abord, il faut noter que le solaire et l’éolien se complètent plutôt bien, en particulier dans certaines zones géographiques comme le Texas. Il y a plus de vent la nuit et l’hiver, et moins de vent à midi et l’été, lorsque l’ensoleillement est à son zénith. La consommation module la demande, puisqu’elle baisse significativement entre minuit et six heures de matin. La dispersion des moyens de production sur tout le territoire réduit les périodes sans aucun vent ou avec très peu de soleil.

Les barrages hydrauliques existants et les centrales brûlant des déchets et de la biomasse permettent d’assurer un certain niveau de production de base, et l’éolien en mer bat des records de facteur de charge, à plus de 50 %, au point que le rapport de l’AIE sur l’éolien de 2019 parle de « semi-base » (variable baseload) « à la disponibilité comparable aux centrales à gaz efficientes ». Le principal problème reste qu’elles ne sont pas pilotables, mais il ne faut pas oublier que la disponibilité des énergies pilotables peut également être interrompue de manière inopinée (pannes, problème d’approvisionnement, grèves…).

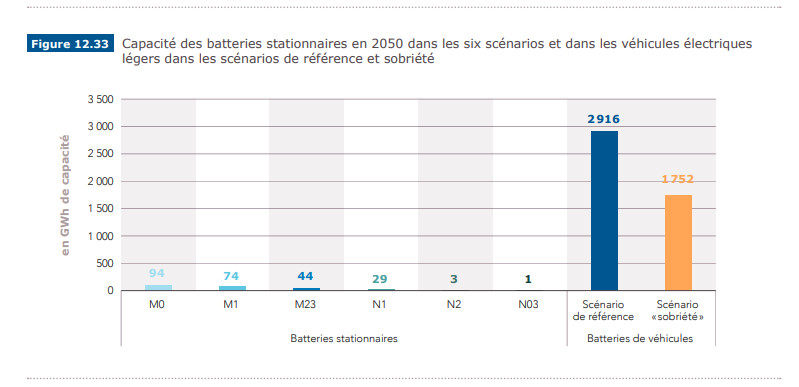

RTE évoque également la possibilité de décaler dans le temps certains usages : lancement de procédés industriels quelques heures ou jours plus tard, déclenchement des chauffe-eau et recharge des batteries de voiture en heures creuses… cette flexibilité permettrait de réduire la demande de 10 à 15 %. Le reste serait assuré par 26 GW de capacité installée pour le stockage sur batteries (dont 2 GW via les batteries de voitures pouvant restituer une partie de leur charge au réseau). C’est loin d’être négligeable, mais cela représente des besoins en métaux 30 fois moins élevés que ce qui est nécessaire pour remplacer les voitures à essence française par des véhicules électriques.

Le progrès technique est significatif. Loin des chiffres évoqués par Jancovici en termes de taux de rendement énergétique (EROI ou TRE, un indicateur contesté par les scientifiques) le solaire se situe entre 16 et 20 et l’éolien au-dessus de 20 en France.

Surtout, son graphique présenté en pleine page 161 pour comparer le TRE de différentes sources d’énergie comporte de nombreux problèmes. Le TRE de 100 prêté au pétrole conventionnel concerne l’énergie primaire (c’est-à-dire l’énergie que l’on obtiendrait en brûlant un baril de pétrole divisé par l’énergie investie pour l’extraire d’un gisement type Arabie saoudite). Celle du solaire et de l’éolien correspond à l’électricité secondaire (en sortie de centrale). On compare donc des pommes et des oranges. Pour être transformé et consommé sous forme d’énergie finale, le pétrole doit être transporté, raffiné, stocké, distribué. Son TRE tombe alors autour de 6, soit un TRE moins élevé que celui des ENR.

Et c’est encore plus flagrant en termes de production électrique, où les énergies fossiles ont un TRE de 3 en moyenne, contre 10 à 20 pour les ENR. Rodolphe Meyer a produit une analyse très détaillée qui démontre que la présentation du Monde sans fin est fausse. Il conclut que le TRE des renouvelable est supérieur à celui des énergies fossiles, y comprit lorsqu’on prend en compte le stockage des ENR. Jean Marc Jancovici lui a répondu sur LinkedIn par ces mots : « Rodolphe MEYER comme discuté par mail (longuement) cet été, l’EROEI ne fait l’objet que d’une brève mention dans Le monde sans fin. Me mettre en “Une” pour vendre cette vidéo est un procédé que je trouve gentiment racoleur 🙂 »

Enfin, l’idée que les ENR ne permettent pas de réduire le C02 est contredite par les faits. En France, le gouvernement estime qu’elles ont permis d’éviter l’émission de 200 Mt CO2eq entre 2000 et 2019. Le Texas est un cas de figure encore plus emblématique.

Cet État, déconnecté du reste du réseau électrique américain, consomme le même niveau d’électricité que la France (435 Twh en 2021). Gouverné par une droite climato-négationiste, il accueille le cœur de l’industrie gazière et pétrolière mondiale. Son réseau électrique est privatisé et intégré à un vaste réseau de gaz de schiste particulièrement bon marché. Et pourtant, entre 2006 et 2022, la part du solaire et éolien est passée de 2 % à 31 % (6 à 132 Twh) pendant que la consommation totale est passée de 306 à 428 Twh.

La part du nucléaire a baissé en termes relatifs (et est restée constante en absolu). Le gaz est constant en relatif (environ 42 %), mais le charbon a chuté en relatif (de 37 à 17 %) et en absolu (40 Twh en moins). Désormais, le gouvernement républicain cherche à imposer des pénalités financières aux renouvelables pour empêcher que ce secteur mange les parts de marché du gaz. Enfin, on notera que, comme en Californie, les coupures de courant en situation extrême liée au dérèglement climatique (grand froid au Texas, méga-feux et canicule en Californie) ont été causées par une baisse de la production des centrales à gaz et à charbon, pas par un manque de disponibilité des renouvelables.

Le décalage entre le discours anti-ENR de la bande dessinée Le monde sans fin et la réalité est stupéfiant. S’il a abandonné son idée de moratoire sur les ENR, le polytechnicien continue d’arguer que l’argent public serait mieux employé à agir sur l’efficacité énergétique du pays en développant le ferroviaire, isolant les bâtiments et installant des pompes à chaleur. L’argument peut s’entendre, mais pour le défendre, Jancovici évoque un chiffre de 150 milliards d’euros investis dans les ENR en France, sans résultat probant (page 174). Il provient (semble-t-il) d’une projection de la Cour de comptes, entre 2001 et 2046. En réalité, l’État et les collectivités n’ont investi que 43 milliards d’euros dans le solaire et l’éolien entre 2001 et 2021, des sommes qui devraient être entièrement recouvertes dès 2024 (du fait de la hausse du prix de l’énergie). En 2023, les ENR devraient rapporter 14 milliards d’euros à l’État.

Les critiques formulées par Jancovici ont néanmoins le mérite de nuancer un certain idéalisme ou prisme techno-solutionniste qui n’est pas rare lorsque l’on évoque les renouvelables, en particulier lorsqu’il est question de scénarios 100 % ENR sans baisse drastique de la consommation.

RTE insiste sur les difficultés techniques et surcoûts induits par l’option 100 % renouvelable. En particulier, pour garantir l’approvisionnement sur un horizon de deux semaines (en cas de chute durable du vent et de l’ensoleillement), la construction de large capacité de centrales à gaz décarboné (hydrogène) deviendrait une nécessité. Le rapport privilégie les scénarios prolongeant les réacteurs nucléaires existants, tout en notant que cette option nécessite également de relever des défis techniques importants.

Mais le discours anti-ENR du Monde sans fin, que l’on continue de trouver en filigrane des interventions médiatiques récentes de Jean-Marc Jancovici, apporte de l’eau au moulin de ses opposants. Or, pour RTE, leur déploiement massif est nécessaire, y compris dans les scénarios maximisant le rôle du nucléaire.

À sa décharge, Jancovici semble évoluer sur ces questions. On ne peut pas en dire autant sur d’autres domaines : l’intrication entre questions économiques, sociales et énergétiques. Et plus généralement, son approche spectaculairement dépolitisante et parfois réactionnaire d’un sujet… politique.

Ces aspects seront traités dans une seconde partie.