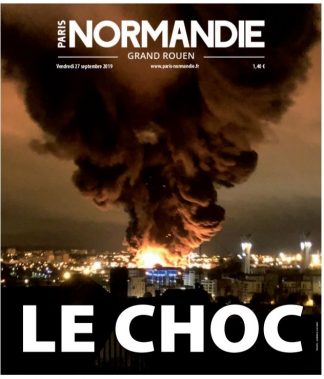

Le député de la France Insoumise Eric Coquerel fait partie des vice-présidents de la mission d’information créée des suites de l’incendie du site de Lubrizol à Rouen. Après plusieurs mois d’auditions, il nous a expliqué son analyse de la situation, en revenant notamment sur les enjeux environnementaux et sociaux autour de l’industrie française que l’accident a permis de mettre au jour. Entretien réalisé par Marion Beauvalet, retranscrit par Jeanne du Roure.

Le Vent Se Lève – Comment êtes-vous devenu membre de la mission d’information créée après l’accident de Lubrizol ?

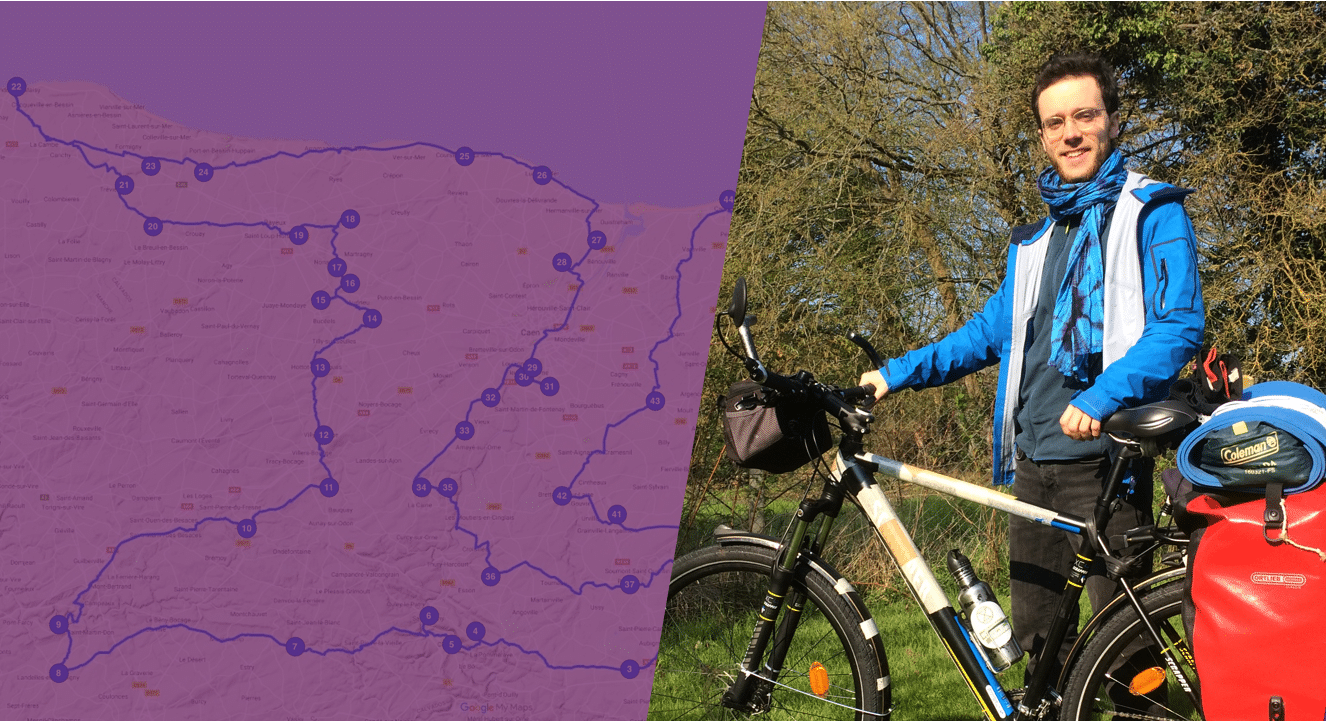

Eric Coquerel – Je suis rapporteur pour la commission finance de la mission qui recouvre la moitié du du budget du Ministère de l’Écologie (dont la prévention des risques). Je connaissais donc assez bien le sujet. De plus, il se trouve que j’ai été à une manifestation au moment de Lubrizol à Rouen. Je me suis intéressé au sujet, à la fois pour des raisons de fond – sur ce que ça révélait – mais aussi parce que c’est en résonance avec la mission qui est mienne à l’Assemblée nationale. Ça avait été plus facile de poser des questions, de savoir qui il fallait interroger, parce qu’il s’agissait en général de gens que j’avais déjà interrogés dans le cadre de cette mission.

LVSL – Pouvez-vous revenir sur ce qui s’est passé pendant les travaux ? Les conclusions qui ont éventuellement été rendues et si elles auront des suites effectives sur la gestion des sites sensibles ?

E.C – Les auditions sont terminées, le rendu des travaux a eu lieu. Il faut savoir que, en réalité parlementaire, il y a deux missions. D’une part, il y a une commission d’enquête au Sénat qui a statutairement une fonction plus importante. Par exemple, les gens qui témoignent pendant une commission d’enquête sont tenus de dire la vérité sous peine de poursuites judiciaires. On se rappelle de la dernière commission d’enquête qui avait eu lieu au Sénat sur l’affaire Benalla. Des gens de l’Elysée avaient témoigné et s’étaient retrouvés devant les tribunaux parce qu’on a estimé qu’ils avaient menti. Donc le Sénat a cette chance.

À l’Assemblée, on n’a pas réussi à obtenir une commission d’enquête parce que la majorité En Marche l’a refusée, contrairement au Sénat. On s’est contenté d’une mission d’information. Sa nature ne change pas beaucoup si ce n’est ce petit détail : si on ment durant une commission d’information, ça n’a pas de conséquences juridiques.

Nous avons au demeurant auditionné beaucoup d’acteurs. Cela n’a pas permis de distinguer les origines directes du problème, c’est plutôt la justice qui parviendra à trouver d’où ça vient. Lubrizol vient d’ailleurs d’être mis en examen. Par contre nous avons pu repérer les dysfonctionnements, manque de moyens et de réglementation qui, pendant des années, ont précédé l’accident. Ces derniers ont, si ce n’est occasionné l’incendie, aggravé ses conséquences et surtout mis en lumière le dysfonctionnement évident de gestion du risque une fois l’incendie déclaré.

« Il était compliqué au moment où la décision a été prise de ne pas confiner la population, le matin après l’incendie, de savoir quelle était la nature même de la pollution. »

LVSL – Concernant la terminologie, quels sont les termes que vous employez pour décrire Lubrizol ? Incident, accident, crise ?

E.C – C’est au moins un accident. Ça n’a pas le caractère de catastrophe comme à l’AZF de Toulouse, parce qu’il y a eu des morts. Sur le long terme, les avis divergent sur les effets de la pollution due à Lubrizol, mais on est plus dans une nature d’accident que de catastrophe. Cela aurait néanmoins pu être catastrophique.

Je parlais tout à l’heure de dysfonctionnements dans l’alerte. Il était compliqué au moment où la décision a été prise de ne pas confiner la population, le matin après l’incendie, de savoir quelle était la nature même de la pollution.

Ce qu’on savait le lendemain, c’est que respirer les effets de cette pollution n’entraînait pas de mort immédiate, mais on ne savait absolument rien des conséquences à moyen et long termes. Pourtant, le préfet a décidé de ne pas procéder à un confinement parce qu’il craignait que les effets de panique soient supérieurs aux conséquences. C’est prendre une lourde responsabilité et c’est toujours imaginer qu’une population prend forcément les mauvaises décisions, que la passion l’emporte sur la raison, que les gens vont partir sur les routes…

Il s’agit d’une vision un peu étrange de la population qui est au contraire bien informée, y compris au niveau de la prévention des risques, ce qui est profitable. Pour les conducteurs de bus par exemple, qui ont continué à rouler dans toute la pollution des jours qui ont suivi, rien ne dit dans l’avenir qu’ils n’en subissent pas les conséquences. Rien que là, le dysfonctionnement est évident.

LVSL – Quel regard portez-vous sur la manière dont la crise a été traitée par les différents acteurs, d’un côté l’Etat, de l’autre les médias ?

E.C – Je trouve que la crise a été traitée par l’Etat de manière insatisfaisante. Tous les gens qu’on a auditionnés, y compris les maires, trouvaient qu’il n’y avait pas assez d’informations, ou qu’elles étaient étonnantes lorsqu’elles existaient. Quand par exemple, le préfet explique quasiment le matin même qu’il n’y a pas de risques de toxicité majeurs, alors même que la ministre Agnès Buzyn parle quelques jours plus tard de la suie et de ses conséquences toxiques. La contradiction n’est pas faite pour rassurer les gens.

« Le principe de précaution n’a pas été assez appliqué au moment de l’accident de Lubrizol. »

Quand le préfet de Seine-Maritime a des propos pour le moins rassurants, alors que le préfet de l’Oise, sur lequel le nuage a circulé, prend des mesures plus drastiques et inquiétantes, tout cela ne fait pas très sérieux. Il y a beaucoup à redire dans la gestion. Cela montre quelle vision ont l’Etat et ses représentants des réactions possibles de la population.

Je pense que les gens ont assez de connaissances pour être informés de manière objective, y compris en termes de précaution. Le principe de précaution n’a pas été assez appliqué au moment de l’accident de Lubrizol.

LVSL – Rouen n’est pas la seule ville qui possède un certain nombre de sites classés Seveso. Le problème est que d’une part, ce sont des sites pourvoyeurs de beaucoup d’emplois – c’est le cas à Rouen – mais de l’autre, on sait qu’il y a danger en cas d’accident. À l’heure d’une prise de conscience concernant l’écologie, comment peut-on concilier la pérennité de ces emplois, avec la nécessité de tendre vers une industrie plus respectueuse de l’environnement ?

E.C – Je crois qu’il faut de l’industrie en France et qu’il y a inévitablement une partie de l’industrie qui est à risque. Je ne trouve pas souhaitable l’idée d’éloigner cette production liée à une industrie à risque toujours plus loin, quitte à exporter ailleurs nos propres risques. Il faut faire avec des règles absolument drastiques.

« Il n’y a jamais assez de règles, de lois. »

Quelles sont ces règles drastiques ? C’est déjà estimer que rien n’est supérieur à la question de la prévision et de la gestion des risques. Par exemple, les profits : c’est toujours le problème de ce genre d’industrie.

Est-ce qu’il est raisonnable que des industries classées Seveso soient en réalité gérées par des entreprises dont la question de la rentabilité des actionnaires prime très certainement sur tout le reste ? Je pense par exemple à l’entreprise américaine qui gérait Lubrizol. À partir de cela, il ne faut qu’à aucun moment les règles ne soient assouplies. Il n’y a jamais assez de règles, de lois.

Ensuite, il y a la question de proximité avec les centres urbains. Cela touche aussi la question d’aménagement du territoire. Si on observe bien, on s’aperçoit qu’il y a une trentaine d’années, ces sites n’étaient pas en plein centre urbain de Rouen. C’est parce qu’il y a étalement des centres urbains, de plus en plus, et que progressivement, ces lieux-là sont ré-englobés dans des centres urbains.

Dans ma mission parlementaire, il y a un des opérateurs, le Cerema (Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement), qui est un organisme travaillant beaucoup sur la question de l’aménagement du territoire et qui fournit beaucoup de données.

Le Cerema dispose, par exemple, d’un bureau travaillant sur l’aménagement urbain autour des sites à risque. Par le plus grand des hasards, ce bureau se trouve à Rouen. Au niveau national, son personnel est passé de sept à un par l’effet des réductions drastiques d’effectif décidées par l’Etat. Disons-le tout net, la survivance de sites à risque n’est pas compatible avec les restrictions budgétaires qu’on connaît au niveau de la prévision des risques, de la gestion de ce type d’aménagement urbain.

Il est très certainement nécessaire dans une période de transition écologique d’avoir des sites à risque, on ne peut pas par contre désarmer ceux qui sont appelés à les aménager, les contrôler, les surveiller, à intervenir… Or c’est exactement ce qui se passe depuis des années. Lubrizol l’a révélé de manière éclairante.

LVSL – Est-ce que vous pensez que tout a été mis en oeuvre par le passé, notamment après AZF à Toulouse, pour éviter que ce genre de catastrophe se produise ? Quels sont les moyens qui manquent aujourd’hui ?

E.C – Il faut savoir qu’en 15 ans, la prévision des risques dans le pays, les inspections des sites ont été diminuées par deux. En parallèle, le nombre de sites n’a cessé d’augmenter, il y a un vieillissement de l’appareil industriel en France. L’accroissement du dérèglement climatique a également des répercussions sur ce type de sites qui peuvent être sujets à des inondations plus fréquentes ou à de plus gros événements climatiques.

Or le contexte nécessite toujours plus de prévention des risques. On estime qu’en réalité, cette nécessité va même augmenter de 50% d’ici 2022. Cependant, il y a diminution par deux du nombre d’inspections, ainsi qu’une suppression des postes d’inspection depuis des années, qui continue au niveau du Ministère de l’Écologie. Un inspecteur aujourd’hui contrôle 420 sites en moyenne. Selon la Direction générale de la prévention des risques, que j’ai pour ma part auditionné, pour être capable de faire le minimum, il faudrait recruter 200 inspecteurs.

Or le contexte nécessite toujours plus de prévention des risques. On estime qu’en réalité, cette nécessité va même augmenter de 50% d’ici 2022. Cependant, il y a diminution par deux du nombre d’inspections, ainsi qu’une suppression des postes d’inspection depuis des années, qui continue au niveau du Ministère de l’Écologie. Un inspecteur aujourd’hui contrôle 420 sites en moyenne. Selon la Direction générale de la prévention des risques, que j’ai pour ma part auditionné, pour être capable de faire le minimum, il faudrait recruter 200 inspecteurs.

Tout n’est pas fait aujourd’hui dans le pays malgré des progrès. Après AZF, avaient été créés des plans de prévention des risques (PPRT) concernant les sites et leur environnement. Mais on ne peut pas faire ça avec moins de gens. Cela a comme conséquences de prioriser les sites Seveso, d’essayer d’avoir au moins une visite par an. Mais les autres sites vont voir leur nombre de visites dégradé, y compris les sites de dernier niveau qui n’en auront plus du tout.

Dans l’affaire Lubrizol, ça a une importance accrue. Très vraisemblablement, un des risques est survenu d’une des entreprises autour de Lubrizol, notamment Normandie Logistique. Plusieurs rapports l’ont montré : dans ces sites-là, la question du nombre d’inspections, du problème de formation des salariés est en dessous de tout. Donc on a extraordinairement dégradé la prévision des risques de manière globale dans ce pays, pour des raisons budgétaires.

Il faut savoir que les syndicats du Ministère de l’Écologie pensent qu’il y a un risque de disparition du Ministère tellement les suppressions de postes ne cessent d’augmenter. Le ministère de l’Écologie est toujours le parent pauvre dans les arbitrages finaux et c’est toujours celui à qui on reprend des budgets. On voit bien les conséquences que cela peut avoir sur la prévention des risques par exemple.

Mais cela est également vrai des opérateurs. Si on regarde par exemple Ineris, qui est l’opérateur qui intervient sur toute la question d’étude des risques – pas seulement industriels mais aussi naturels qui vont amplifier – on s’aperçoit chaque année que c’est 3% d’équivalents temps pleins qui disparaissent.

Cela n’est pas lié au fait qu’il y aurait moins de besoins mais tient à des raisons de diminution du nombre d’emplois dans la fonction publique et chez les opérateurs. Or, Ineris sont les premiers qui sont intervenus sur l’affaire Lubrizol. C’est en effet ceux à qui il a été demandé de diagnostiquer tout de suite le degré de dangerosité des produits polluants. Et pourtant, Ineris, qui est un outil extraordinaire, voit ses budgets diminuer chaque année.

« À force de désarmer et d’affaiblir la prévention des risques, les équipes d’intervention et l’État, il y a un moment où la gestion des risques devient vraiment dangereuse alors qu’il serait possible de la résoudre autrement. »

Un autre exemple : lorsqu’il y a eu la pollution de Lubrizol, le plan dit Polmar, c’est-à-dire pollution maritime, a été actionné. Il y a peu de temps, la décision a été prise de réduire encore les effectifs et les matériaux liés à ce plan et de faire en sorte que le bateau chargé de dépolluer du Havre soit supprimé pour ne plus garder que celui de Brest. Bien heureusement, ils n’ont pas eu le temps de le faire et ils ont pu acheminer le bateau du Havre par la Seine qui est arrivé à temps pour essayer de limiter autant que possible la pollution maritime.

À force de désarmer et d’affaiblir la prévention des risques, les équipes d’intervention et l’État, il y a un moment où la gestion des risques devient vraiment dangereuse alors qu’il serait possible de la résoudre autrement.

Or le contexte nécessite toujours plus de prévention des risques. On estime qu’en réalité, cette nécessité va même augmenter de 50% d’ici 2022. Cependant, il y a diminution par deux du nombre d’inspections, ainsi qu’une suppression des postes d’inspection depuis des années, qui continue au niveau du Ministère de l’Écologie. Un inspecteur aujourd’hui contrôle 420 sites en moyenne. Selon la Direction générale de la prévention des risques, que j’ai pour ma part auditionné, pour être capable de faire le minimum, il faudrait recruter 200 inspecteurs.

Or le contexte nécessite toujours plus de prévention des risques. On estime qu’en réalité, cette nécessité va même augmenter de 50% d’ici 2022. Cependant, il y a diminution par deux du nombre d’inspections, ainsi qu’une suppression des postes d’inspection depuis des années, qui continue au niveau du Ministère de l’Écologie. Un inspecteur aujourd’hui contrôle 420 sites en moyenne. Selon la Direction générale de la prévention des risques, que j’ai pour ma part auditionné, pour être capable de faire le minimum, il faudrait recruter 200 inspecteurs.