Face au désastre écologique provoqué par la croissance, il faut ralentir. Face aux dégâts générés par les grands projets industriels, il faut se recentrer sur l’échelon local. Contre un techno-solutionnisme prométhéen, il faut oeuvrer à la sobriété par le bas. Ces slogan sont emblématiques de la pensée « décroissante », en particulier telle que la théorise l’auteur à grand succès Kohei Saito. Son oeuvre, au retentissement considérable, prétend s’inscrire dans l’héritage marxiste. Mais bien loin de prolonger le Capital, elle reconduit les postulats malthusiens des adversaires de Karl Marx. Et contient des directives stratégiques catastrophiques pour les écologistes. Par Matt Huber, professeur de géographie à l’Université de Syracuse, auteur de Climate Change as Class War (Verso, 2022) et Leigh Philipps, journaliste et auteur de Austerity Ecology [1].

NDLR : cet article, critique de la décroissance, ne reflète pas l’opinion de l’ensemble de la rédaction du Vent Se Lève en la matière – un article favorable à cette notion a notamment été publié ici. De même, les analyses de John Bellamy Foster et de Kohei Saito, critiquées dans l’article qui suit, ont été analysées de manière approbative ici et ici.

Presque chaque jour, les gros titres nous livrent de nouvelles manifestations de la cherté de la vie quotidienne pour des millions de personnes – de l’inflation (tirée par les profits) à la crise du logement en passant par l’envolée des coûts de l’éducation et de la santé. Dans le monde capitaliste avancé, depuis plus de quatre décennies, les travailleurs ont souffert des attaques contre les services publics, de la désindustrialisation, d’emplois de plus en plus précaires, de salaires en stagnation.

Pourtant, un nombre croissant d’écologistes en viennent à affirmer qu’en raison de la crise climatique, les travailleurs consomment… trop. Qu’ils devraient se serrer la ceinture pour permettra la « décroissance » de l’économie occidentale afin de respecter les limites planétaires. Les partisans de la « décroissance » mettent en avant les compensations qu’ils obtiendraient en échange : une multitude de nouveaux programmes sociaux et une réduction de la semaine de travail.

Pour autant, puisque les travailleurs des pays riches sont des acteurs du « mode de vie impérialiste » – partenaires, avec la classe capitaliste, de l’exploitation des travailleurs et des ressources du Sud – ils devront, selon le théoricien japonais du « communisme décroissant » Kohei Saito, abandonner « leur style de vie extravagant ». Ils ne sont pas exploités et précaires, ajoute Saito, mais plutôt « protégés par l’invisibilité des coûts de [leur] mode de vie ».

Il semble à première vue incohérent de souhaiter une organisation victorieuse des travailleurs pour conquérir des salaires plus élevés, tout ajoutant que leur mode de vie est non seulement extravagant, mais carrément impérial. Aussi cet enthousiasme pour l’idéologie de la « décroissance » ne semble-t-il compatible ni avec un horizon socialiste, ni avec une perspective syndicale, et encore moins avec la critique marxiste du capitalisme.

Pourtant, les idées de Saito – qui ne se contente pas de suggérer une hybridation entre décroissance et marxisme, mais proclame également que Marx était le théoricien originel de la décroissance ! -, ont trouvé un important écho au sein de la gauche écologiste non marxiste et des « éco-marxistes » auto-proclamés.

Doit-on réellement abandonner la critique marxiste du malthusianisme (que l’on définira ici comme une adhésion à la thèse de limites fixes à la croissance), ainsi que l’horizon marxiste d’une « libération de la production » des contraintes irrationnelles du marché ? La popularité des thèses de Saito impose d’interroger ces lignes directrices. Et de constater l’incompatibilité entre une perspective décroissante et une perspective marxiste traditionnelle.

Ralentir

Kohei Saito est un professeur de philosophie associé à l’Université de Tokyo. Son premier livre, L’écosocialisme de Karl Marx : le capital, la nature et la critique inachevée de l’économie politique, a remporté le prix Isaac et Tamara Deutscher Memorial en 2018. Dans cette publication, Saito s’inspire des carnets scientifiques de Marx – en particulier ses notes sur les écrits de l’un des fondateurs de la chimie organique, le scientifique allemand Justus von Liebig, et leur influence sur les analyses de Marx à propos de ce qu’il nomme la « fissure irréparable » entre les déchets biologiques urbains et le sol rural.

La théorie de la rupture métabolique souffre d’une croyance non scientifique en un « équilibre » naturel, que serait venu perturber le capitalisme. L’histoire de la vie sur Terre n’est aucunement celle de cet équilibre fragile

Saito soutient que Marx aurait été préoccupé de manière croissante par les limites naturelles au développement capitaliste de l’agriculture. Ce que l’auteur ne mentionne pas, c’est que bon nombre de ces limites supposées ont ensuite été surmontées par le développement d’engrais azotés de synthèse. Mais ce qui préoccupe avant tout Saito, c’est de défendre que Marx était bien davantage préoccupé par les contraintes écologiques que les lectures « prométhéennes » de sa pensée ne l’admettent.

La notoriété de Saito a récemment explosé. Sa publication Le Capital dans l’Anthropocène a été vendue à cinq cent mille exemplaires au Japon, et sa traduction anglaise, Slow Down : the Degrowth Manifesto (Ralentir : le manifeste décroissant) a également été un succès de librairie. Sa publication suivante, Marx dans l’Anthropocène (2022), développe bon nombre des mêmes arguments présentés dans son premier livre, et lui a valu une popularité marquée à gauche.

Dans ces textes, Saito précise l’objet de son attaque contre ce qu’il nomme le « socialisme productiviste » : une lecture supposément erronée du marxisme, qui déboucherait sur un « plaidoyer prométhéen (pro-technologie, anti-écologie) pour la domination de la nature ».

Saito concède que sa lecture lui vient de théories écologistes non marxistes – qui estiment que Marx embrassait un développement économique et technologique illimité -, mais ajoute que « même des marxistes définis comme tels ont admis cette faille ». Initialement, ceux que Saito nomme les « écosocialistes de la première vague » – Ted Benton, André Gorz, Michael Löwy – ont défendu que l’aspect « prométhéen » de la pensée marxiste constituait une erreur, et que Marx vivait en un temps qui l’aurait empêché d’appréhender les questions environnementales. Ainsi, le marxisme devait être corrigé, ou du moins complété, par une analyse « écologique ».

Mais dans les années 1990 et au début des années 2000, les « écosocialistes de la seconde vague », notamment John Bellamy Foster et Paul Burkett, ont réexaminé les textes de Marx et prétendu y découvrir une « dimension écologique ignorée ou censurée ». Marx n’avait finalement pas besoin d’être corrigé !

Saito se pense comme l’initiateur de la prochaine étape de ce processus. Il ne se contente pas de prétendre qu’il existe une dimension écologiste marquée dans la pensée de Marx. Il ajoute qu’au cours des années 1870, celui-ci a initié une rupture si radicale dans son analyse du capitalisme que l’appréhension écologiste des « limites » est devenue la base même de sa critique de l’économie politique. Non seulement Marx n’a pas besoin d’être corrigé par une prise en compte des limites naturelles, mais la totalité de sa critique est fondée sur celles-ci !

En dernière instance, Saito vise à construire un marxisme d’un genre nouveau, fondé sur la reconnaissance de limites fixes – et de la soumission à celles-ci – : « puisque la terre est finie, il est évident qu’il existe des limites biophysiques absolues à l’accumulation de capital ». Ces « limites biophysiques objectives de la Terre », la technologie peut les repousser, mais seulement « dans une certaine mesure » : les lois de l’énergie et de l’entropie constituent « des faits objectifs, indépendants des relations sociales et de la volonté humaine ».

L’adhésion à l’idée de limites naturelles et fixes renvoie immédiatement à une forme de néo-malthusianisme – ce mouvement des années 1960 qui a étendu la hantise de Thomas Malthus à l’égard des limites de la production agraire aux limites à la production tout court (par rapport à une supposée surpopulation).

Le renouveau néo-malthusien a été inauguré par la publication, en 1968, du best-seller incroyablement raciste de Paul Ehrlich, La bombe populationnelle, qui estimait que la croissance démographique humaine dépasserait les capacité de la biosphère à la soutenir – et prédisait des dizaines de millions de morts supplémentaires par la faim dans les années 1970 (précisément marquées par une hausse de l’espérance de vie et un reflux de la sous-nutrition). Dans la même veine, on trouve le « Rapport » du Club de Rome de 1972, Halte à la croissance ? (The Limits to Growth).

Récemment, une telle perspective a été reconduite sous la bannière de neuf « frontières planétaires », fondées sur les recherches du Centre de résilience de Stockholm : changement climatique, pollution par l’azote et le phosphore, stérilisation des terres, etc.

Saito, comme la plupart des « décroissants », souhaite ne pas jeter le bébé malthusien avec l’eau du bain de la surpopulation : il veut se débarrasser de cet aspect de la pensée de Malthus, pour mieux conserver l’idée centrale du respect de limites naturelles. « Si [la reconnaissance des limites] compte comme du malthusianisme, alors le seul moyen d’éviter le piège malthusien serait le déni dogmatique des limites naturelles en tant que telles ».

Cette croyance en la fixité des limites – que l’on parle de démographie ou de ressources – méconnaît des caractéristiques fondamentales de la condition humaine. Il ne suffit pas de dire que la production se heurte aux limites naturelles au-delà d’un certain point : elle est toujours et partout contrainte par des limites naturelles. Et celles-ci, loin d’être intangibles, peuvent être surmontées par la science et la technologie, alliées à un horizon égalitaire (ou, pour reprendre la formule de Hal Draper : « Prométhée plus Spartacus »). C’est le sens de la célèbre critique de Malthus développée Friedrich Engels en 1844, fondée sur « la science – dont le progrès est aussi illimité et au moins aussi rapide que celui de la population ». Ce qui est vrai de la science par rapport à la population l’est également de la science par rapport aux matières premières et à l’énergie que la population utilise. Du reste – qui plus est à l’heure de l’exploration spatiale – la Terre n’est plus la seule source possible d’énergie…

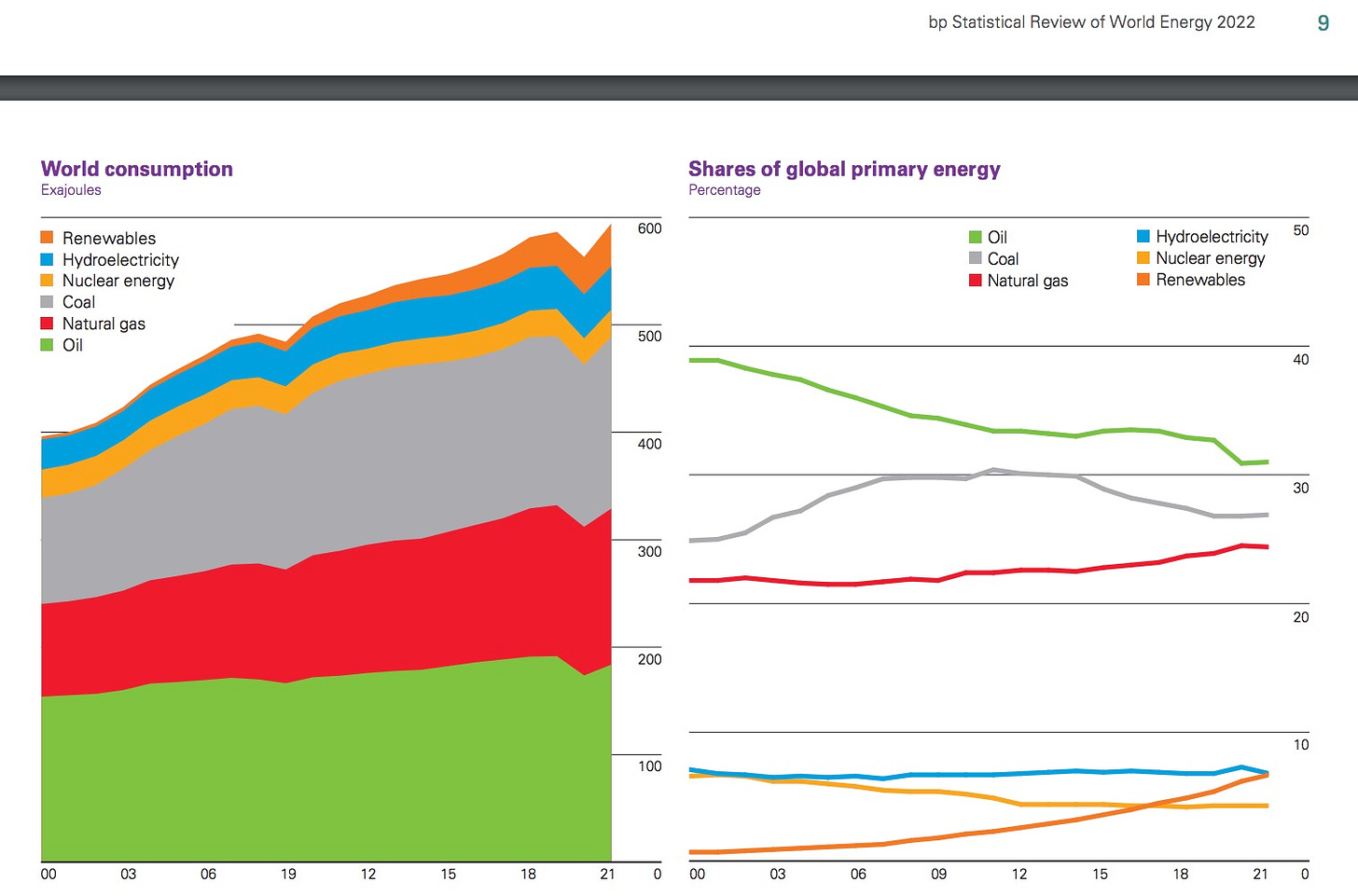

Pour prendre un exemple plus concret, l’une des limites planétaires du Centre de résilience de Stockholm réside dans la quantité de gaz à effet de serre que l’on peut émettre, avant de dépasser des températures mondiales irréversibles. Autrement dit, la limite climatique représente une limite à la quantité d’énergie fossile que nous pouvons utiliser sans causer de graves dommages. Cette limite énergétique est bien réelle, mais elle est également contingente. Lorsque nous transiterons vers des sources d’énergie propres telles que le nucléaire, l’éolien et le solaire, cette limite liée au climat aura été dépassée.

Comme nous le savons trop bien, de tels changements ne se produisent pas spontanément. La question à se poser est celle de savoir comment les relations de production peuvent inhiber ou favoriser le dépassement des limites.

Séparation d’avec la nature

Les écrits de Saito s’appuient souvent sur le travail de John Bellamy Foster, rédacteur en chef de la Monthly Review. Foster soutient que, contrairement à l’idée répandue selon laquelle Marx était un partisan de la révolution industrielle, le vieil homme avait en réalité développé une théorie de la « rupture métabolique » bien plus critique à son égard.

La théorie de la « rupture métabolique » affirme que le mode de production capitaliste a entraîné une rupture dans les interactions – normales et saines – entre la société et la nature, qui serait à l’origine des problèmes environnementaux. Les éléments empiriques de Foster résident dans quelques notes de bas de page de Marx et des extraits de ses carnets – notamment relatifs au troisième volume du Capital.

Marx fait référence aux découvertes de Justus von Liebig sur la fertilité du sol. Il y écrit que le capitalisme produit « des conditions qui provoquent une rupture irréparable dans le processus interdépendant du métabolisme social, un métabolisme prescrit par les lois naturelles de la vie elle-même. »

En d’autres termes, l’urbanisation capitaliste génère une concentration de la population, dont les déchets ne peuvent pas être recyclés de manière assez rapide pour renouveler le sol. Liebig décrit cette dislocation comme un « vol », qui conduit à la dégradation ultime du sol.

La théorie de la « rupture métabolique » de Foster soutient donc que Marx a étendu l’analyse de Liebig concernant la fertilité du sol à l’ensemble de la relation entre la société et la nature. Et qu’ainsi, la volonté capitaliste d’une croissance toujours plus forte génère une surexploitation irréparable de la fertilité du sol – ce qui vaut pour la fertilité du sol valant pour tous les processus naturels. Le capitalisme a donc perturbé des processus « naturels » – une perturbation qui fonctionne comme une séparation, ou une aliénation, de l’humanité par rapport à la nature, analogue à la manière dont les travailleurs sont aliénés par rapport au produit de leur travail.

Saito va plus loin. Il étend et inverse la position de Foster. Alors que pour Foster, la critique marxiste du capitalisme implique une théorie de la « rupture métabolique », pour Saito, le « concept de métabolisme » de Marx est « au fondement de son économie politique. »

Dans Marx dans l’Anthropocène, Saito ayant établi que le « métabolisme » est au cœur du marxisme écologique, il procède à ce qu’il faut bien décrire comme une attribution de bons et mauvais points à divers penseurs, tels qu’István Mészáros, Rosa Luxemburg, Georg Lukács, et surtout Friedrich Engels. Saito les évalue en fonction de leur compréhension de l’importance du « métabolisme ».

Il célèbre ainsi Mészáros, qui « a grandement contribué à comprendre correctement le concept de métabolisme de Marx comme le fondement de son économie politique ». Luxemburg, quant à elle, « a compris » la rupture métabolique au niveau « international », mais elle a trébuché à la dernière étape, dans la mesure où elle a « formulé sa théorie du métabolisme contre Marx » – ayant échoué à lire la dimension écologique de ses textes.

Engels, enfin, aurait entravé l’éveil de Marx à la décroissance dans les années 1870. Il lui est notamment reproché d’avoir retiré le mot « naturel » dans le passage cité au-dessus sur la « rupture irréparable » (dans le manuscrit original, on peut lire : « processus entre le métabolisme social et le métabolisme naturel »). Pour Saito, cette simple suppression prouve qu’Engels agissait pour contester la centralité de l’écologie dans la pensée marxiste – ce qui aurait conduit à un fossé entre les deux penseurs. Dans un récent article, même Foster est sceptique : « il est discutable que la suppression de “métabolisme naturel” ait changé substantiellement le sens du passage original de Marx. »

Saito semble manifester peu d’intérêt pour les écrits de ces penseurs, une fois passée en revue leur adhésion à la théorie de la « rupture métabolique ». Lukács est loué pour mobiliser le concept ; mais si on lit l’intégralité du texte que Saito cite avec approbation, il prend des accents résolument « prométhéens » que ce dernier récuse par ailleurs. Lukács proclame en effet que « la société socialiste est […] l’héritière de tous les immenses accomplissements que le capitalisme a réalisés dans le domaine de la technologie ».

Au coeur de nombreux penseurs clés du marxisme – sans parler du mouvement socialiste historique inspiré par Marx -, on trouve l’idée que le socialisme libérera la production des entraves imposées par le capitalisme. Saito ne s’y intéresse pas.

De la même manière, il ignore cordialement les dizaines – voire les centaines – d’autres penseurs clés du canon marxiste et du mouvement socialiste, de Lénine à Trotsky, de Sylvia Pankhurst à Nikolai Boukharine, favorables à une libération de la pleine potentialité des forces productives. Pour eux, il semblait acquis qu’à un certain stade du développement des forces productives (les connaissances scientifiques, la technologie, le travail, la terre et les ressources naturelles, etc), elles seraient contraintes par les rapports sociaux : les détenteurs de capitaux, en effet, ne vendent des marchandises et n’embauchent des salariés que pour réaliser des profits – toute marchandise non profitable n’est pas produite. Le rôle de la révolution sociale est de libérer la production de ces contraintes imposées par le capitalisme.

Pour étayer ses propos, Saito affirme que Marx a rien de moins qu’abandonné une vision « matérialiste historique » au moment de la publication du premier volume du Capital en 1867, puis dans les années 1870

C’est une thèse centrale du matérialisme historique. Et ses manifestations contemporaines abondent. Durant la pandémie de Covid, l’intérêt pour toute l’humanité de produire des vaccins n’a été que trop évidente ; et l’on a vu comment cette démarche a été irrationnellement bridée par la quête de profit des multinationales de la santé. Ainsi, alors que le marché limite la production à ce qui est rentable, le socialisme peut produire bien davantage. C’est un prisme que l’on peut appliquer aux enjeux climatiques : une multitude de solutions existent, mais elles ne sont pas rentables.

Mais ces citations sélectives effectuées par Saito ne seraient pas si graves, s’il ne considérait Marx et la petite fraction de marxistes de son choix comme des prophètes – plutôt que comme des théoriciens faillibles.

La rupture métabolique du capitalisme ?

Avant d’aller plus loin, arrêtons-nous pour réfléchir à ce que signifie réellement le « métabolisme » en biochimie, aux découvertes de Liebig sur la nutrition des sols, et à ce que les écologistes et les biologistes évolutionnistes ont à dire sur la possibilité d’une « rupture » par rapport au « métabolisme » naturel.

Pour Saito et Foster, les passages pertinents de Marx concernent une découverte majeure de Liebig : les éléments chimiques – potassium, phosphore, et surtout azote – sont essentiels à la croissance des plantes. Aujourd’hui, nous savons que dans tout organisme (pas seulement les plantes), l’azote devient la base de l’ARN et de l’ADN, et il est également, avec d’autres ingrédients, transformé en acides aminés – constitutifs des protéines à partir desquelles sont fabriqués à peu près tous les tissus d’un organisme. Chez les plantes, l’azote, avec d’autres substances, est transformé en feuilles, en tiges, et en tout ce qui la constitue comme plante. Lorsque les animaux mangent ces plantes, l’azote qu’elles contiennent est utilisé pour fabriquer nos propres protéines, notre ADN, et tout le reste de nos tissus.

Le métabolisme – Stoffwechsel en allemand (littéralement : « changement matériel »), est un terme biochimique qui désigne l’ensemble de ces réactions au sein d’un organisme. Il se décline en deux formes : le catabolisme — la décomposition des molécules, comme lorsqu’une bactérie sectionne la liaison d’une molécule d’azote — et l’anabolisme — la construction de nouvelles molécules, comme lors de la fabrication de protéines par les plantes et d’autres organismes. Le métabolisme constitue simplement ce cycle complet.

Liebig a décrit le déclin de la fertilité du sol comme un processus selon lequel ces nutriments chimiques sont absorbés par les plantes, puis par les humains et les animaux domestiques qui les consomment. Ainsi, si ces nutriments ne retournent pas au sol à partir de nos excréments, de notre urine, et de nos corps après notre mort, ils ne font que quitter le sol dans une seule direction : essentiellement de la campagne vers la ville, dans les égouts et finalement vers les océans. C’est ce que Liebig, de manière compréhensible, qualifie de « vol ».

À partir des analyses de Liebig, Foster et Saito effectuent une toute autre affirmation : ce « système de vol » est spécifique à l’histoire du capitalisme. C’est le point central de toute leur approche écosocialiste : si l’on trouve chez Marx une théorie expliquant comment le capitalisme détruit la nature en vertu de ses lois, on accouchera d’une théorie marxiste expliquant pourquoi le capitalisme doit être remplacé par le socialisme.

Le problème est double. Premièrement, il n’est pas clair que ce que Marx ou Liebig décrivent puisse être considéré comme spécifique au capitalisme. Le « vol » en question semble caractériser la civilisation urbaine elle-même, au sein de laquelle les élites contrôlent le travail et les ressources d’une périphérie rurale. On retrouve une telle dynamique dans des contextes aussi variés que celui de la Rome antique ou de l’empire maya (qui ont toutes deux fait face à des problèmes écologiques liés à l’exploitation urbaine d’une périphérie rurale).

On peut bien sûr considérer que le capitalisme a intensifié l’urbanisation (et générer un prolétariat urbain de masse), mais on a là une différence de degré par rapport aux sociétés préexistantes.

D’autre part, la théorie de la rupture métabolique souffre d’une croyance non scientifique en un « équilibre » naturel, que serait venu perturber le capitalisme. L’histoire de la vie sur Terre n’est aucunement celle de cet équilibre fragile : bien plutôt celle d’un changement dynamique constant. De la première extinction de masse causée par la production d’oxygène moléculaire par les cyanobactéries aux multiples bouleversements causés par des éruptions volcaniques mondiales, la planète n’a jamais cessé de connaître des conditions changeantes, entraînant à son tour un changement évolutif perpétuel – et la dynamique subséquente d’extinction et de spéciation.

Ainsi, le mode de production capitaliste – ou tout autre – n’est que la dernière manifestation d’un ensemble de pressions sélectives évolutionnaires. Notre comportement – qui se manifestent par de nouvelles pressions sélectives évolutionnaires – peut toutefois menacer notre propre espèce, en détruisant les services écosystémiques dont nous dépendons. La dégradation de la fertilité des sols agricoles, le changement climatique, la pollution par l’azote, etc, représentent des menaces vitales. Mais elles ne peuvent être interprétées comme une rupture avec un « équilibre » préexistant, qui n’existe pas.

Il faut ajouter que l’activité humaine qui menace les services écosystémiques n’est pas propre au capitalisme. L’extinction de masse de la mégafaune du Pléistocène tardif, probablement due à la surchasse humaine ou à la compétition pour les ressources, et qui a entraîné la disparition de créatures telles que les mammouths laineux, les tigres à dents de sabre et les rhytines de Steller, précède non seulement la « civilisation », mais parfois même l’émergence de l’Homo sapiens. Elle a commencé avec nos ancêtres hominidés.

Il faut ajouter que la présentation de Liebig effectuée par Foster et Saito est trompeuse : en agronomie, Liebig est bien un pionnier, mais pas pour ses analyses sur le « vol » subi par les sols. Il est en revanche connu pour être le « père des engrais ». Il n’a pas seulement mis en lumière le caractère unidirectionnel du flux des nutriments dans la production agricole… il a utilisé cette découverte pour imaginer comment corriger ce processus. Il a ainsi contribué à développer des engrais azotés ; par la suite, dans les premières années du XXe siècle, on doit à Fritz Haber et Carl Bosch un procédé de transformation de l’azote atmosphérique en ammoniac. On peut dater de cette découverte le moment où les famines, comme problème structurent de l’histoire humaine, deviennent un anachronisme. Grâce à la diffusion de ces innovations, auxquelles il faut ajouter les techniques d’irrigation, de production céréalière à haut rendement, de mécanisation, d’engrais chimiques et de pesticides, la mortalité par la faim a drastiquement reculé en Asie au cours des années 1950 – sous l’impulsion de la « Révolution verte ». Celle qui subsiste aujourd’hui est entièrement politique – et ne découle d’aucun « vol » que l’on infligerait aux sols.

Les critiques de la Révolution verte dénoncent à juste titre les grandes entreprises qui en ont profité, ainsi que la destruction de la petite agriculture paysanne qui en a découlé. Aux premiers, il faut rappeler qu’une agriculture mécanisée visant à économiser de la main d’oeuvre n’est pas le propre du mode de production capitaliste. Et il n’est pas interdit de rappeler aux seconds que la destruction de la petite agriculture paysanne correspond à la manière dont le marxisme envisage le prélude au socialisme…

Il faut bien sûr ajouter que ces nouvelles technologies créent de sérieux problèmes. Le procédé Haber-Bosch, qui utilise du gaz naturel comme source d’hydrogène, est intensif en carbone ; le ruissellement des nutriments agricoles, en l’absence de régulation et d’infrastructures appropriées, peut provoquer des proliférations d’algues nocives en mer, etc. Il s’agit là d’un phénomène bien connu : la résolution de problèmes en crée de nouveaux, qui doivent eux-mêmes être résolus. Et dans une perspective marxiste, en régime capitaliste, cette résolution des problèmes est entravée par… la non-rentabilité des solutions.

En d’autres termes, la société capitaliste n’est pas une rationnelle, et l’allocation des ressources est simplement déterminée par la recherche du taux de profit maximal. De là, son inaptitude à résoudre les problèmes environnementaux majeurs causés par son usage des technologies. Une telle analyse n’exige pas d’adjoindre au corpus marxiste une quelconque « rupture métabolique ».

Marx a-t-il abandonné le matérialisme historique ?

Dans ses deux ouvrages récents, Saito consacre de nombreuses pages à critiquer ce qu’il nomme le nouveau « socialisme utopique ». À travers lui, il vise ceux (comme Aaron Bastani, Nick Srnicek, et Alex Williams) qui soutiennent que le développement technologique capitaliste ouvre la voie à un avenir socialiste d’abondance (qualifié par Aaron Bastani de « communisme de luxe entièrement automatisé »). Ironiquement, c’est Saito lui-même, féru de municipalisme écologique et d’agriculture localiste, qui promeut précisément ce qu’Engels dénonçait comme « socialisme utopique » !

Saito affirme que la majorité des marxistes ont été piégés par la version précoce de la pensée de Marx (il blâme en particulier les Grundrisse de 1857-58 et la préface canonique de 1859 à la Contribution à la critique de l’économie politique). Pour étayer ses propos, Saito affirme que Marx a rien de moins qu’abandonné une vision « matérialiste historique » au moment de la publication du premier volume du Capital en 1867, puis dans les années 1870.

On aurait tôt fait de surestimer l’audace de ces affirmations dans Marx dans l’Anthropocene. Saito y déclare que de nouvelles conceptions « ont contraint Marx à abandonner sa formulation antérieure du matérialisme historique », qu’il « n’était plus en mesure de soutenir le caractère progressiste du capitalisme », enfin que « Marx a dû rompre complètement avec le matérialisme historique tel qu’il était traditionnellement entendu ». Saito affirme que cet abandon était central pour Marx – « ce n’était pas une tâche facile pour lui. Son monde était en crise ». Il met en regard cette conversion de Damas avec la notion de « rupture épistémologique » de Louis Althusser, que l’on trouverait entre les premiers écrits (hégéliens et humanistes) de Marx et son marxisme ultérieur, véritablement scientifique.

Saito comprend à juste titre que le concept clé de ces débats est le statut des « forces productives ». Le matérialisme historique traditionnel reconnaît que cette théorie de l’histoire suppose que le capitalisme joue un rôle progressiste grâce à ses tendances au développement des forces productives – non seulement grâce aux machines, qui permettent d’économiser de la main-d’œuvre, mais aussi grâce à une division du travail qui serait davantage coopérative, et à un savoir scientific collectif. Ce développement crée les conditions matérielles et les systèmes de production socialisés qui pourraient – pour la première fois dans l’histoire – abolir la pénurie et poser les fondements de l’abondance pour tous.

La lecture de Saito repose sur l’argument selon lequel Marx aurait commencé à envisager la technologie et les machines comme étant le produit de relations sociales exclusivement capitalistes. Ainsi, ce que Saito nomme les « forces productives du capital » seraient de bien peu d’utilité dans un avenir socialiste ! Saito affirme qu’elles « disparaîtront avec le mode de production capitaliste », et va même jusqu’à dire qu’en ce qui concerne la technologie, le socialisme devra « repartir de zéro dans de nombreux cas ».

Pour être juste, Saito exprime quelques réserves sur cette lecture : « Marx reconnaît sans aucun doute le côté positif de la technologie moderne et des sciences naturelles, qui prépare les conditions matérielles pour l’établissement du “royaume de la liberté” ». Il semble ainsi faire droit à un marxisme plus traditionnel… mais uniquement dans des endroits isolés de son texte.

Sur ce point, Saito ne manque pas d’incohérence. Il affirme que l’on ne pourra continuer à utiliser des technologies entachées par les relations sociales capitalistes, mais – répondant à ceux qui craignent que cela replonge l’humanité dans un âge de ténèbres – ajoute que certaines de ces technologies continueront bien sûr à être utilisées dans une société socialiste. Même si l’on ignore cette contradiction, selon quels critères établit-il que telle technologie héritée de l’époque capitaliste a droit de cité sous le socialisme, et que telle autre doit être abandonnée ?

Saito s’appuie sur la distinction d’André Gorz entre les technologies « ouvertes » et « technologies verrous ». Il rejoint ici diverses critiques antimodernistes de la technologie, qui se situent en-dehors de la tradition matérialiste historique. Elles rejoignent en revanche l'”économie bouddhiste” d’un E. F. Schumacher, auteur du célèbre Small is Beautiful, plaidoyer pour une technologie “appropriée” et décentralisée mais vaguement définie (ce qui exclut immédiatement tout système de santé public à l’échelle nationale), ou les théologiens Jacques Ellul ou Ivan Illich, opposés à la médecine moderne et à la société industrielle en général.

De manière caractéristique, Saito écrit : « un exemple principal de technologie verrou est l’énergie nucléaire » – au mépris de son rôle qui semble de plus en plus incontournable dans la lutte contre le changement climatique et la pollution de l’air. Un lecteur sceptique froncerait les sourcils et demanderait : qui, au juste, est Kohei Saito – prétendument engagé pour la démocratisation de la production – pour déterminer quelles technologies sont « ouvertes » et « verrou » ? Avec d’autres penseurs décroissants, il partage cette tendance larvée à décréter, avant toute délibération, que certaines formes de production sont « nécessaires » et d’autres « moins inutiles ». Est-ce aux éco-stratèges universitaires de trancher des questions si centraux ?

Il faut ajouter que les preuves avancées par Saito d’un abandon, par Marx, du matérialisme traditionnel – impliquant la nécessité du développement des forces productives -, sont extrêmement minces. Saito pointe un passage de la préface du Capital où Marx évoque uniquement le « mode de production capitaliste, et les relations de production qui lui correspondent », et souligne l’absence de mention des forces productives (Saito suggérant que Marx estime à présent que ces dernières sont indissociables des relations sociales du capital). Il existe en effet un contraste avec la célèbre préface de 1859, dans laquelle les relations et les forces de production sont considérées comme deux concepts distincts.

Pourtant, si Saito pense que cela constitue une preuve de l’abandon, par Marx de sa vision de 1859, pourquoi Marx mentionne-t-il cette même préface de 1859 plus loin dans le Capital, précisant qu’elle représente « sa vision » de l’histoire ? Si Marx gomme en effet toute mention des forces productives dans l’extrait cité par Saito, il affirme leur centralité pour un avenir socialiste dans de nombreux passages du Capital. Dans le chapitre 24, il évoque la manière dont les « capitalistes » tendent à « stimuler le développement des forces productives de la société », ainsi que « la création de ces conditions matérielles de production qui constituent la base réelle d’une forme supérieure de société, dans laquelle le développement libre et complet de chaque individu forme le principe directeur ».

Sauter l’étape du capitalisme ?

L’argument le plus saillant de Saito n’est pas que Marx a abandonné le matérialisme historique dans le Capital, mais plutôt qu’après sa publication et jusqu’aux années 1870, il serait devenu… un « communiste décroissant ». Et ici encore, les preuves avancées sont incroyablement minces – ou, pour citer un autre commentateur plus piquant : « il n’y a, pour le dire sans détours, aucun fondement à ces affirmations ».

Il suffit de se tourner vers la Critique du programme de Gotha, publiée aussi tard qu’en 1875, pour voir combien Marx s’écarte peu du matérialisme historique. Il y affirme que le communisme ne peut être compris « qu’émergeant de la société capitaliste ; et qu’il est donc, à tous égards, économiquement, moralement et intellectuellement, encore marqué des stigmates de l’ancienne société dont il émerge ». Il ajoute, dans un passage demeuré célèbre :

« Dans une phase supérieure de la société communiste […] après que les forces productives se sont accrues en accompagnant le développement global de l’individu, et que toutes les sources de richesse coopérative circulent plus abondamment – seulement alors peut-on franchir entièrement l’étroit horizon du droit bourgeois et inscrire sur ses bannières : de chacun selon ses moyens, à chacun selon ses besoins ! ». Notons que Marx continue de préciser que c’est « seulement » après le développement des forces productives que cet horizon est envisageable.

Quelles preuves avance donc Saito ? À ses yeux, les multiples transcriptions de textes géologiques, botaniques ou agronomiques que l’on retrouve dans les carnets de Marx témoignent d’une préoccupation croissante concernant la perte de fertilité des sols. Surtout, ses affirmations se fondent sur une lettre (une seule) de Marx rédigée au crépuscule de sa vie, en 1881 ; elle est destinée à la socialiste russe Vera Zasulich, et porte sur les communes agricoles russes.

Quoi de plus normal que de prendre des notes éparses lorsqu’on étudie un nouveau sujet ? Pour Marx, ces transcriptions dans ses carnets ont constitué à la fois un aide-mémoire (l’écriture aide à la mémorisation) et une ressource à utiliser ultérieurement. De la transcription à l’approbation, il y a un gouffre. Et Saito le franchit allègrement : il y voit la preuve de l’adhésion de Marx aux textes qu’il recopie – bien que l’on trouve très peu de commentaires de l’intéressé dans ses carnets, qui pourraient soutenir une telle affirmation. Sur un sujet aussi essentiel, il serait essentiel que Saito fournisse davantage d’éléments empiriques. Car comme l’écrit Saito lui-même : « Si Marx a réellement défendu un communisme décroissant, pourquoi personne ne l’a-t-il remarqué jusqu’à présent, et pourquoi le marxisme a-t-il endossé un socialisme productiviste ? ». La lecture de Marx et d’Engels par des millions de socialistes, depuis environ 175 ans, aurait-elle été erronée ?

Quant à sa lettre à Vera Zasulich, rédigée après de nombreux brouillons, Marx y écrit que les formes de production communales dans les villages agricoles russes pourraient permettre à la Russie de passer directement au communisme – sans le truchement du capitalisme. Il faut bien reconnaître que cette assertion tranche avec des interprétations plus rigides du matérialisme historique, qui mettaient l’accent sur la nécessité d’en passer par une phase pré-socialiste de développement économique.

Dans son premier brouillon – abandonné –, Marx affirme également que le communisme pourrait s’inspirer de la propriété commune comme « une forme supérieure du type le plus archaïque – production et appropriation collectives ». Mais de l’admiration de Marx pour la commune russe, Saito en infère une affirmation non étayée ; pour la seule raison que ces communes étaient relativement statiques sur le plan du développement (et représentaient une « économie stationnaire et circulaire sans croissance économique »), Marx en aurait déduit… que le communisme pouvait lui aussi abandonner la croissance – et tendre vers un l’état stationnaire dont les néo-malthusiens du XXè siècle comme Herman Daly feront l’apologie. Pourtant, c’est sur ces fondements que Saito effectue un saut supplémentaire : « la dernière vision de Marx sur le post-capitalisme est le communisme décroissant ».

Dans une autre affirmation audacieuse, Saito écrit que la confidentialité des lectures de Marx sur l’écologie (avant que la science de l’écologie n’émerge) ont empêché son ami et collaborateur le plus proche, Engels, d’avoir l’idée même que Marx était devenu un « communiste décroissant ». Et Saito va jusqu’à réfuter l’affirmation d’Engels selon laquelle Marx a lu et approuvé ses textes fortement matérialistes historiquement comme Anti-Dühring, ne la jugeant pas « crédible ».

Une fois encore, la lettre de Marx à Zasulich constitue une preuve infiniment peu convaincante d’un visage « décroissant » de Marx. Examinant sa première mouture, nous constatons que Marx déclare que toute transition révolutionnaire vers le communisme en Russie basée sur la commune devrait tirer parti du développement capitaliste des forces productives : « précisément parce qu’elle est contemporaine de la production capitaliste, la commune rurale peut s’approprier toutes ses réalisations positives sans subir ses [terribles] vicissitudes effroyables ». Et au cas où l’on verrait dans l’admiration de Marx pour la commune russe une forme de localisme, il y écrit également : « la commune peut progressivement remplacer une agriculture fragmentée par une agriculture à grande échelle, assistée par des machines, particulièrement adaptée à la configuration physique de la Russie ».

Nul besoin de songer à une économie stationnaire, ralentir le développement technologique, décentraliser la production, reculer face à la mondialisation pour se concentrer sur la « bio-région » locale

En d’autres termes, la commune russe pourrait contourner le développement capitaliste… parce que ce dernier s’était produit ailleurs, de la même manière que de nombreux pays pauvres sont passés directement à l’adoption des téléphones mobiles sans avoir à passer par les étapes de la télégraphie ou des lignes terrestres. À aucun moment, dans aucun des brouillons, Marx n’a suggéré que l’humanité dans son ensemble aurait pu emprunter un chemin non capitaliste vers le communisme.

Du reste, considérer Marx comme le scientifique qu’il s’estimait être et non le prophète écologiste que Saito aurait souhaite qu’il fût, c’est analyser ses arguments comme ceux de n’importe quel autre mortel : des hypothèses à tester. Dans la Russie réellement existante, la petite taille de la classe ouvrière et le retard technologique de la paysannerie se sont avérés être le plus grand obstacle à la construction du socialisme soviétique.

Suite à la révolution de 1917 et l’abolition de la servitude féodale, les paysans n’avaient aucune incitation à produire davantage pour nourrir les ouvriers des villes. Les réquisitions durant la guerre civile, le retour de mécanismes de marché sous la Nouvelle politique économique, ainsi que la collectivisation forcée imposée par Staline – et les famines qui en ont résulté – ont tous constitué autant efforts pour surmonter cet obstacle au développement. En Russie, sauter les étapes du développement s’est avéré impossible.

Il faut admettre que Saito défend une conception de « l’abondance » dans le communisme décroissant qu’aucun marxiste ne peut critiquer – notamment définie par une abondance de temps libre pour le développement individuel et social. Mais Saito se fait taiseux sur les conditions de possibilité de cette abondance dans les textes de Marx : une révolution massive dans le cadre des forces productives développées par le capitalisme – et notamment la technologie qui permet d’économiser de la force de travail.

Sous le capitalisme, les gains de toute technologie permettant d’économiser de la force de travail se sont faits presque exclusivement au profit des détenteurs des moyens de production – moins de travailleurs pour une même production, impliquant des coûts moins élevés et des profits plus élevés, plutôt que davantage de congés pour le même nombre de travailleurs et la même production. Sous un régime socialiste, ce gain de force de travail pourrait avoir une issue toute différente, et servir à la diminution du temps de travail – il n’en demeure pas moins que ces technologies qui permettent de l’économiser demeurent nécessaires.

Nul besoin de réinventer le marxisme

Qu’en retirer ? Nous sommes face à une tentative désespérée de tordre le corpus marxiste, pour le faire correspondre à une idéologie décroissance qui émerge dans les années 1970. Défendre cette interprétation implique d’accepter que tout ce qu’Engels et Marx ont écrit depuis les années 1840 – de l’Idéologie allemande au Manifeste du Parti communiste, relève d’un marxisme prométhéen périmé. Tout ce que l’on peut retirer de ses cendres, ce sont des lectures idiosyncratiques de la préface du Capital, quelques rares transcriptions de textes agricoles épars, et la lettre à Vera Zasulich.

Le marxisme « classique » offre déjà une explication suffisante de la relation entre capitalisme et problèmes environnementaux. Amendements ou réinterprétations – via une archéologie spécieuse fondée sur des notes de bas de page et des carnets – n’y apporte rien.

Sous le règne du capital, ce qui est bénéfique n’est pas toujours rentable et ce qui est rentable n’est pas toujours bénéfique. S’il est rentable de restaurer les éléments nutritifs du sol, les capitalistes le feront ; dans le cas contraire, ils ne le feront pas. Tout producteur privé d’un élément néfaste à l’environnement sera incité à le produire encore s’il rapporte un taux de profit suffisant – et à lutter contre son interdiction ou sa régulation.

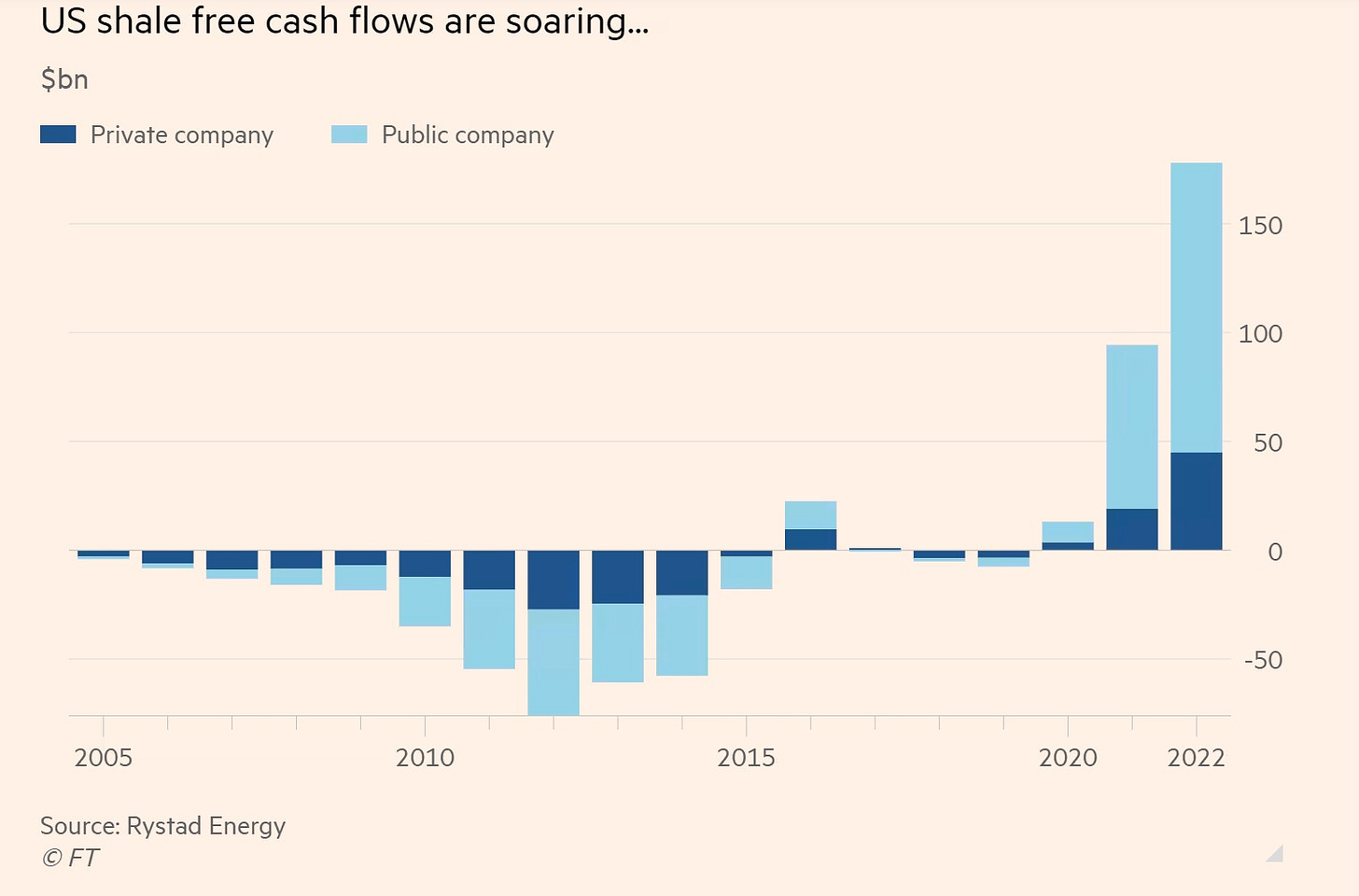

Raison pour laquelle on voit les entreprises pétrolières faire pression contre la législation visant à combattre les émissions, financer le climato-scepticisme, et même – comme dans le cas du dieselgate de Volkswagen – se livrer à des comportements criminels. À l’inverse, aucune invitation n’existe, pour les acteurs privés, à développer une technologie qui permettrait de lutter contre la dévastation environnementale, si elle n’est pas rentable.

Sous le socialisme, lorsqu’une menace pour les services écosystémiques résultant d’une technologie, d’une substance ou d’une pratique particulière serait découverte, la principale limitation pour passer à d’autres technologies résiderait dans la rapidité avec laquelle les ingénieurs pourraient concevoir des technologies novatrices permettant de fournir les mêmes bénéfices sans les mêmes dommages.

Il existe un certain nombre de secteurs industriels qui sont à la fois socialement vitaux et intensifs en carbone, comme la production d’aluminium et de ciment, pour lesquels nous n’avons toujours pas vraiment d’alternative propre. Mais pourquoi en conclure que nous n’en découvrirons jamais ? Les marchés sont médiocres lorsqu’il s’agit d’investir dans le recherche et le développement de long terme pour résoudre de tels problèmes. Une société socialiste serait en principe plus apte à allouer des moyens à de telles fins – ainsi qu’à déployer une politique industrielle pour transformer l’innovation en une production de masse.

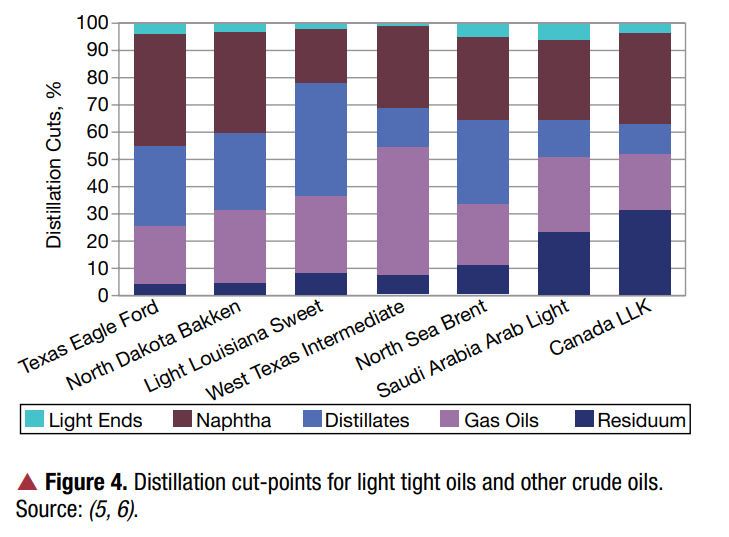

Il faut ajouter que le mécanisme des prix sur lesquels sont fondés les marchés inapte à résoudre la question de la coordination à l’échelle de l’économie – sa fonction étant de permettre le profit, non de résoudre un problème identifié par la société. La décarbonation nécessite une réorganisation radicale de l’électricité, des transports, de l’industrie, de l’agriculture et des bâtiments en un temps resserré. L’adoption de voitures électriques et de pompes à chaleur doit se faire de concert avec le développement de nouvelles capacités de production d’électricité propre (afin qu’il n’y ait ni trop ni pas assez de capacité de production d’électricité). Et même lorsque nous réduirons progressivement la production de pétrole à des fins de combustion, nous aurons encore besoin d’une certaine production d’or noir – nous ne pourrons la stopper du jour au lendemain -… et les marchés seraient bien en peinent de fournir un critère pour la maintenir à un rythme adéquat à mesure que la demande diminuerait.

Il est ici question de réchauffement climatique, mais l’incapacité des marchés à résoudre des problèmes sociaux s’observe sur tous les enjeux environnementaux – et il découle du désajustement fondamental entre signal-prix et valeur sociale. La solution pour traiter plus rapidement et adéquatement tout problème nouveau – environnemental ou non – consiste à s’éloigner progressivement de l’allocation par le marché et à se tourner vers une planification économique démocratique.

Pour les décroissants, le problème central du capitalisme réside dans « la croissance » : en réalité, c’est le manque de contrôle social sur les décisions de production et d’investissement qu’il faut cibler. Lorsque nous aurons conquis un tel contrôle, nous pourrions choisir de faire décroître de nombreuses formes de production nuisibles, et d’en faire croître d’autres.

Tant que la croissance économique – de type capitaliste ou socialiste – est tenue pour responsable des problèmes environnementaux, l’idéologie néo-malthusienne de Saito sert de distraction face à la véritable source de l’incapacité à prendre à bras le corps la question environnemental. Elle détourne de la solution : la planification socialiste.

Saito place son espoir dans la supposée « règle des 3,5 % », tirée d’un article qui affirme que les mouvements à succès n’ont besoin que de 3,5 % de la population pour réussir – manière scolastique de fuir la politique de masse !

Cette solution pose donc également la question : quelle force dans la société est la mieux placée pour réaliser cette libération ?

Où est passée la classe ouvrière dans la transition écologique de Saito ?

Dans le fond, que Karl Marx ait été un « communiste décroissant » honteux ou non n’a pas une grande importance en matière de stratégie politique. La question clé est la suivante : quel agent pourrait mettre en œuvre les transformations nécessaires pour lutter contre le changement climatique et les autres désastres écologiques ?

Pour les décroissant, la « croissance » constitue le problème central du capitalisme ; en réalité, c’est le manque de contrôle social sur les décisions de production et d’investissement. Dans le dernier chapitre de Slow Down (« The Lever of Climate Justice »), Saito détaille sa vision des choses : il y fait l’éloge des « mouvements de réforme municipale écologique », comme celui de la « Déclaration d’urgence climatique » de Barcelone qui cible la croissance comme le premier responsable des maux actuels (Barcelone, cela n’a rien d’un hasard, est un épicentre des théories universitaires de la décroissance). Saito propose également « la création d’une économie axée sur la production locale pour la consommation locale » (via un article du New York Times, nous apprenons que Saito lui-même jardine dans une ferme urbaine locale, « environ un jour par mois ») et des coopératives de travailleurs à petite échelle.

L’antagonisme principal n’est pas entre travailleurs et capitalistes, mais régions du monde : il souligne « l’injustice des personnes socialement vulnérables dans les pays du Sud global, qui supportent l’impact du changement climatique, alors que le dioxyde de carbone a été émis, dans sa grande majorité, par les pays du Nord ». Lorsqu’il s’agit de savoir qui, dans le Nord global, est responsable, Saito est plus enclin à se pointer du doigt, ainsi que les travailleurs, que les forces du capital : « Notre mode de vie aisé serait impensable sans l’exploitation des ressources naturelles l’exploitation de la force de travail des pays du sud ». En termes organisationnels, pour réaliser la transition dont nous avons besoin, Saito lorgne vers des organisations paysannes du Sud global – comme Via Campesina et les campagnes pour la « souveraineté alimentaire ».

Tout le long du chapitre, affleurent une série de slogans qui sentent bon la gauche du début du millénaire : biens communs, zones autonomes, entraide mutuelle ou solidarité horizontale. L’utopie des jardins à petite échelle (que des recherches récentes considèrent comme six fois plus carbonée que l’agriculture conventionnelle…) et du logement social avec panneaux solaires parle vraisemblablement au lectorat de Saito : les citadins cosmopolites de la « classe professionnelle-managériale ». Pourtant, ce qui est frappant dans ce chapitre – et dans l’ensemble des deux livres de Saito -, c’est l’absence totale de mention de l’agent central de la politique marxiste : la classe ouvrière (dans Slow Down, l’expression n’apparaît que… quatre fois).

Lorsque Saito mentionne la classe ouvrière, c’est souvent avec un certain mépris, comme partie prenante du « mode de vie impérial ». Ce sont pourtant les masses précarisées de la classe ouvrière – trop exploitées et surchargées de travail pour trouver le temps et l’énergie pour jardiner – qui forment la grande majorité de la société – et donc la base de tout mouvement politique à grande échelle pour résoudre la crise écologique.

Dans le chapitre conclusif de Slow Down, Saito reconnaît lui-même que les mouvements dont il fait l’apologie pèsent peu ; mais il place son espoir dans la supposée « règle des 3,5 % », tirée d’un article qui affirme que les mouvements à succès n’ont besoin que de 3,5 % de la population pour réussir – manière particulièrement scolastique de fuir la politique de masse s’il en est ! En fin de compte, Saito espère simplement que diverses actions ajouteront un pouvoir de changement mondial : « Une coopérative de travailleurs, une grève scolaire, une ferme biologique – peu importe la forme que cela prendra ». Peu importe ?

Bien que la classe ouvrière dans son ensemble doive constituer la base d’une politique environnementale de masse, un secteur spécifique de travailleurs, dont Saito ne parle presque pas, mérite également toute notre attention : le groupe de salariés qui possède un pouvoir d’action sur les secteurs énergétique, extractif, agricole, de transport, de construction et des infrastructures – et une connaissance approfondie de leur fonctionnement. Autrement dit, les travailleurs industriels qui les construisent, les entretiennent et les exploitent.

Cet accent mis sur les travailleurs industriels (au nombre desquels les comptables, concierges, commis, manutentionnaires de bagages, employés de cafétéria, agents de réservation et chauffeurs, que l’on pourrait initialement classer comme des travailleurs de service) n’est pas dû à une quelconque nostalgie pour la classe ouvrière « à l’ancienne », mais découle d’une démarche d’efficience stratégique, dans la perspective de la transformation écologiste. Ce sont ces travailleurs qui possèdent la connaissance la plus approfondie de ces systèmes industriels incontournables pour une action sur la catastrophe environnementale – ils sont aussi bien plus conscients de l’urgence de telles politiques climatiques, et de la manière dont il faudrait les mener. Bien davantage que l’armada de professionnels de l’enseignement supérieur, des ONG écologistes, des think-tanks progressistes et des médias à coloration écologiste.

Plus important : ils ont le pouvoir d’inclure les demandes de décarbonation et d’une juste transition dans leurs négociations collectives. Un tel secteur inclut l’ensemble des travailleurs, indépendamment de leur région d’appartenance ; et pas seulement les « communautés de justice environnementale », les peuples autochtones et les salariés du Sud global. Lorsque Saito (et d’autres) rejettent les travailleurs et les syndicats du Nord comme partie prenante de l’exploitation écologique du monde, ils se coupent d’une force de transformation considérable.

C’est une erreur fondamentale de croire que les travailleurs du Nord global exploitent les populations du Sud global, ou qu’ils vivent selon un « mode de vie impérial ». Il s’agit simplement d’une répétition de la théorie, depuis longtemps discréditée, d’une « aristocratie ouvrière » – notion erronée selon laquelle les travailleurs des pays développés seraient achetés par les « superprofits » extraits du monde en développement.

Dans la guerre mondiale de classes du capital contre tous les travailleurs de la planète, tous ces travailleurs ont un intérêt commun à lutter contre la domination capitaliste. Saito et d’autres ne font-ils pas le jeu du capital en créant des divisions géographiques rigides, en divisant la classe ouvrière contre elle-même ?

Il faut ajouter que la critique de Saito est empreinte de culpabilité. Les premières pages de Slow Down sont parsemées de références à « nos modes de vie aisés », à « nos vies si confortables ». Il est clair que Saito se perçoit – ainsi que ses lecteurs – comme faisant partie du problème : « notre mode de vie est, en fait, une chose terrible. Nous sommes complices du mode de vie impérial. »

Tout – de l’incapacité du marché à effectuer la transformation écologique aux connaissances accumulées par les travailleurs industriels, et à leur pouvoir d’action sur le mode de production – devrait nous conduire à reconnaître la classe ouvrière comme un agent central de la transition. Rien ne sert d’adjoindre le préfixe « éco » au marxisme : celui-ci nous fournit les clefs qui nous sont nécessaires.

Nul besoin de songer à une économie stationnaire, ralentir le développement technologique, décentraliser la production, reculer face à la mondialisation pour se concentrer sur la « bio-région » locale, revenir à des technologies plus « appropriées », abandonner les « mégaprojets » ou l’extraction, critiquer le « mode de vie impérial » ou s’en prendre à la « rupture métabolique » avec le reste de la nature. Le marxisme offre déjà une explication suffisante des causes des problèmes environnementaux, une prescription pour les résoudre, et une description de l’agent transformateur – tout en conservant, chevillé au corps, le projet socialiste de libération humaine.

Note :

[1] Article originellement publié par notre partenaire Jacobin sous le titre : « Kohei Saito’s “Start From Scratch” Degrowth Communism »