Israël retourne aux urnes le 17 septembre. Le pays fait un véritable saut dans l’inconnu, trois mois et demi seulement après une première campagne électorale chaotique. L’échiquier politique israélien penche aujourd’hui à droite, très à droite, mais l’échec de Netanyahou à constituer un gouvernement met en péril son avenir politique et judiciaire. Une analyse d’une des plus graves crises politiques connues par Israël.

Un contexte politique délétère

En novembre dernier, le Premier ministre Benjamin Netanyahou avait dû convoquer des élections anticipées pour le 9 avril. En cause, la démission de son ministre de la Défense Avigdor Lieberman après qu’Israël ait conclu un cessez-le-feu à Gaza.

L’équilibre des pouvoirs s’est beaucoup dégradé en Israël ces dernières années. Le dernier contre-pouvoir sérieux à l’exécutif est la Cour suprême, qui censure les lois qu’elle juge contraires aux lois fondamentales, Israël n’ayant pas de Constitution. La coalition de droite au pouvoir cherche à lui retirer cette capacité. Cela serait une atteinte vitale à la démocratie israélienne, déjà sérieusement menacée à l’heure actuelle.

La lutte entre la gauche et la droite est incroyablement déséquilibrée en faveur de la droite. Les problématiques sociales et économiques sont marginalisées dans le débat public. Seules comptent les questions de sécurité et d’identité.

La gauche occidentale est en crise, mais sa descente aux enfers en Israël est encore plus douloureuse si on se rappelle que l’État juif a des racines socialistes.

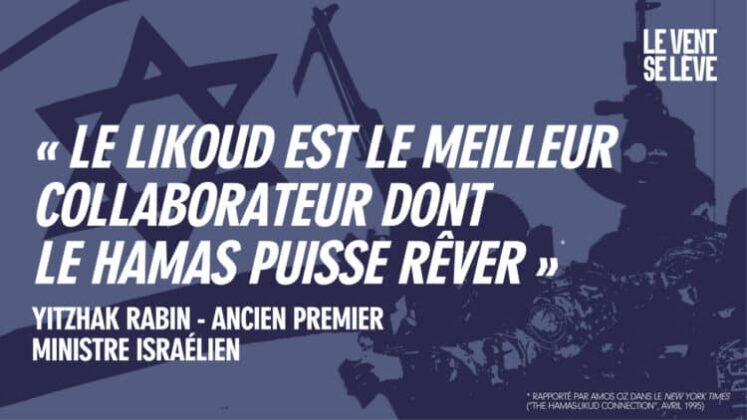

Le clivage fondamental en Israël est structuré autour de la question palestinienne. Tous les partis qui ne soutiennent pas la politique colonialiste du gouvernement sont considérés comme de gauche. Sont donc associés à la gauche des partis centristes, voire de centre-droit. La droite – au sens israélien du terme – est majoritaire dans le pays d’élection en élection. Elle a récemment voté la loi fondamentale sur l’État-nation juif, que ses détracteurs jugent contraire aux valeurs de la Déclaration d’indépendance.

La gauche occidentale est en crise, mais sa descente aux enfers en Israël est encore plus douloureuse si on se rappelle que l’État juif a des racines socialistes. Le sionisme était originellement une forme de socialisme utopique, concrétisé par et dans les kibboutzim. Le projet a progressivement été redéfini par la droite. Le sionisme révisionniste, par opposition au sionisme travailliste, prend les traits d’un nationalisme illibéral et annexionniste.

Les travaillistes ont eu le pouvoir de manière ininterrompue de l’indépendance en 1948 jusqu’à 1977. Leur dernier Premier ministre, Ehud Barak, l’a perdu en 2001. Autre signe des temps, Netanyahou devrait battre en juillet le record de longévité à la tête du gouvernement détenu par le travailliste David Ben Gourion, fondateur de l’État d’Israël.

Une première campagne survoltée

La campagne électorale d’avril s’est muée en plébiscite pour ou contre le roi Bibi. Le Premier ministre a subi un revers en décembre lorsque le procureur général de l’État Avichai Mandelblit l’a inculpé dans plusieurs affaires de corruption. Netanyahou est accusé des chefs de pots-de-vin, de conflits d’intérêts dans la nomination de magistrats et d’ingérence dans la ligne éditoriale du journal populaire Israel Hayom. Il en a profité pour se poser en victime de la police, de la justice et des médias.

L’opposition centriste s’est rassemblée derrière le panache blanc de Benny Gantz, ancien chef d’état-major de Tsahal. Bien que novice en politique, il s’est imposé dès le départ comme l’alternative évidente à Netanyahou. Gantz a d’abord fondé le Parti de la résilience d’Israël, puis s’est associé aux libéraux de Yesh Atid dans la coalition Bleu et Blanc.

Gantz n’a pas convaincu sur sa personne mais s’est présenté avec succès comme le seul en capacité à stopper Netanyahou.

Bleu et Blanc ne compte pas moins de trois anciens généraux, ce qui n’a pas empêché le Likoud de les dépeindre en « gauchistes faibles ». Cependant, la coalition reste encore très floue sur son programme. Un clip de campagne vantait que Gantz avait « renvoyé Gaza à l’âge de pierre ». L’ex-général s’est toutefois déclaré favorable à la paix, sans expliquer comment il comptait concrètement y parvenir. Au final, Gantz n’a pas convaincu sur sa personne mais s’est présenté avec succès comme le seul en capacité à stopper Netanyahou.

La campagne s’est terminée dans une atmosphère viciée, électrique, avec des sondages de sortie d’urnes contradictoires. Gantz et Netanyahou ont tous les deux crié victoire avant que les résultats définitifs soient connus. Lorsqu’il est apparu que le bloc de la droite avait remporté une majorité claire contre le bloc du centre et de la gauche, Gantz a été tourné en ridicule.

Lieberman le régicide

Pourtant, le discours de victoire de Netanyahou était lui aussi prématuré. Bien que 65 membres de la Knesset sur 120 l’aient recommandé au Président Reuven Rivlin, le Premier ministre n’a pas réussi à négocier un accord de coalition avant le 29 mai à minuit.

En vertu des lois fondamentales, un aspirant Premier ministre dispose d’un temps limité pour obtenir l’investiture de la Knesset. Faute de quoi, le Président a l’autorité pour désigner un autre parlementaire afin de mener les négociations.

Le vent de la discorde soufflait entre les partis religieux Shas et Judaïsme unifié de la Torah et le parti ultranationaliste laïc Yisrael Beytenou. Ce dernier, représentant de la minorité conservatrice russophone, est mené par Lieberman. Lequel souhaitait que le gouvernement fasse passer une loi obligeant les élèves des écoles talmudiques, actuellement exemptés, à effectuer le service militaire.

Lieberman en a fait un point d’honneur et s’est heurté à l’opposition frontale des ultra-orthodoxes. Ces derniers jouissent depuis plusieurs années d’une influence considérable dans la vie politique israélienne. Par exemple, il n’y a pas de transports publics le jour de Sabbat.

Quand il est devenu clair que ni Lieberman ni les ultra-orthodoxes ne céderaient sur leurs revendications, privant le Likoud de sa majorité, Netanyahou s’est lancé dans des tentatives frénétiques de débauchages dans les rangs de l’opposition. Le leader arabo-israélien Ayman Odeh en a fait ses choux gras en raillant, à l’hilarité de la Knesset, que Netanyahou était disposé à reconnaître les frontières de 1967 en échange de son soutien.

La nouvelle némésis de Bibi est un faucon de guerre qui ferait passer le Likoud pour uN PARTI de Bisounours.

Après l’effondrement des négociations, c’est un Netanyahou visiblement furieux qui a déclaré, suprême insulte, que Lieberman « fait désormais partie de la gauche ». Le procès en gauchisme a pu marcher pour Gantz. Mais la nouvelle némésis de Bibi est un faucon de guerre qui ferait passer le Likoud pour un parti de Bisounours. Il n’hésite d’ailleurs pas à rappeler qu’il est issu d’une famille de colons, à la différence de Netanyahou.

Lieberman profite de la situation pour se poser à la fois comme une alternative de droite au Likoud et comme le défenseur des valeurs laïques contre le lobby ultra-orthodoxe. Il espère ainsi devenir le faiseur de roi à l’issue des nouvelles élections.

La dernière chance de Netanyahou

Les Israéliens aiment dire que les élections sont disputées par une trentaine de partis, « et à la fin c’est Netanyahou qui gagne ». Lorsque les heures d’incertitude de la nuit du 9 avril ont laissé place à la victoire de la droite, les soutiens du Likoud ont chanté « c’est un magicien » sous le sourire carnassier du roi Bibi.

Lorsqu’il est apparu le 29 mai au soir que les pourparlers n’allaient pas aboutir, Netanyahou a préféré faire tapis. Il a convoqué de nouvelles élections anticipées pour le 17 septembre plutôt que d’abandonner le pouvoir et rendre des comptes à la justice.

Netanyahou est un animal politique de premier acabit, qui arrive toujours à se faufiler entre les coups en négociant son maintien au pouvoir quelques minutes de plus. Mais le Premier ministre, en difficulté jusqu’au sein du Likoud, est à court d’options. S’il n’emporte pas les nouvelles élections, il aura tout perdu. Et même s’il y arrive, il y a toujours l’épée de Damoclès de son audition judiciaire prévue en octobre.

Bibi comptait en effet sur sa réélection en avril pour faire passer une loi fondamentale qui garantirait l’immunité pénale au Premier ministre. En aparté, les Israéliens lui donnent le sobriquet de loi française en allusion à l’immunité de notre président de la République. Passons.

L’instabilité est la norme du parlementarisme israélien mais c’est un nouveau record qui est établi aujourd’hui.

La Knesset a finalement commis un étrange suicide, la dissolution étant votée par la majorité (soutenue par les partis arabes) et rejetée par l’opposition. C’est la première fois depuis l’indépendance qu’il y aura deux élections législatives la même année. L’instabilité est la norme du parlementarisme israélien mais c’est un nouveau record qui est établi aujourd’hui.

L’horizon bouché de la gauche

Les travaillistes du Labor traversent la pire crise de leur histoire. Le 9 avril, ils n’ont recueilli que 6 sièges et 4,04% des voix, un score abyssal en comparaison des 24 sièges et 18,67% obtenus en 2015 par leur ancienne coalition l’Union sioniste. La gauche pacifiste de Meretz ne fait pas mieux avec 4 sièges et 3,63% des voix, à peine au-dessus du seuil électoral de 3,25%.

Quant aux partis arabes, ils payent le prix de la division. La Liste unifiée avait obtenu un score historiquement haut en 2015. Elle est cette fois-ci partie sous les couleurs de Hadash-Ta’al et de Ra’am-Balad, lequel a failli perdre sa représentation. La Liste unifiée devrait cependant se reformer en vue des élections de septembre.

Il y a eu des déceptions à droite aussi. Le parti Nouvelle Droite de la ministre de la Justice Ayelet Shaked a échoué à passer le seuil électoral. Elle s’était faite remarquer pour s’être parfumée au fascisme dans un clip de campagne. Netanyahou l’a remerciée le 2 juin.

Ces défaites s’expliquent partiellement par le fait que Gantz comme Netanyahou ont mobilisé le vote utile de leur camp. Bleu et Blanc et le Likoud ont chacun obtenu 35 députés. C’est la première fois depuis 1996 que les deux principaux partis rassemblent la majorité à la Knesset.

La raison profonde de la marginalisation de la gauche reste toutefois son association à un processus de paix largement considéré comme un échec. Elle est également victime de ses compromissions : le leader travailliste Avi Gabbay est un ancien ministre de Netanyahou. Il avait participé à la fondation du parti Kulanu, aujourd’hui fusionné au Likoud.

Le travaillisme israélien doit faire face à un choix existentiel.

Gabbay s’est décrédibilisé en participant à des négociations secrètes de dernière heure avec Netanyahou. Bibi promettait aux travaillistes le ministère des Finances et même la présidence d’Israël. Gabbay n’est probablement pas rentré dans le gouvernement qu’à cause de la levée de boucliers provoquée au sein du Labor par l’éventement des pourparlers. Il avait pourtant martelé pendant la campagne qu’il ne s’allierait jamais avec Netanyahou. Gabbay a donc démissionné et décidé de quitter la vie politique. Une guerre de succession s’est engagée entre les éléphants du parti.

De son côté, Meretz a appelé publiquement le Labor à s’allier à eux. La députée travailliste Shelly Yachimovich, candidate aux primaires, a déclaré que Meretz représentait comme eux « la gauche sioniste, sociale-démocrate, libérale, libre ». Toutefois, Gabbay a laissé entendre avant de partir que le Labor pourrait s’allier à Bleu et Blanc. Le travaillisme israélien doit faire face à un choix existentiel.

Vers un réveil des laïques ?

La politique israélienne est devenue une foire d’empoigne. Au milieu du chaos, Netanyahou joue ses dernières cartes avant l’éventuel atterrissage sur la case prison. Ses soutiens s’effritent, mais les premiers sondages donnent le Likoud légèrement en tête. La campagne est si peu favorable que des fuites ont laissé croire que Netanyahou voudrait annuler le scrutin, un scénario improbable puisqu’illlégal en l’absence d’une majorité des deux tiers de la Knesset pour amender la loi fondamentale.

Ce serait téméraire que se lancer dans de la prospective électorale. La volatilité politique est très forte. À l’heure actuelle, le séisme est la rupture de Lieberman avec le bloc de droite. La recomposition probable de la Liste unifiée pose la question de la force des partis arabes dans la future Knesset. La bascule du Labor à gauche ou au centre aura aussi un rôle important. Il faudra enfin voir si le bloc du centre et de la gauche arrive à égaliser le rapport de forces avec le bloc de droite. Cela dépend de la capacité du Likoud et de ses alliés ultranationalistes religieux à obtenir seuls la majorité absolue.

La campagne pourrait brouiller les lignes tribales entre gauche et droite, en désaxant la question religieuse de la question nationale.

Mais l’enjeu principal des élections est sans doute l’opposition entre laïques et cléricaux. Les partis ultra-orthodoxes ont rassemblé le 9 avril 16 sièges et environ 12 % des suffrages. Ils ne sont donc influents que parce qu’ils sont nécessaires à la formation de coalitions de droite. Il y a aussi en Israël des juifs libéraux, des musulmans, des chrétiens, des druzes et des athées. La campagne pourrait brouiller les lignes tribales entre gauche et droite, en désaxant la question religieuse de la question nationale.

Les Israéliens sont nombreux à considérer que les nouvelles élections sont une perte de temps et d’argent. Mais la recomposition politique pourrait les mobiliser. On saura le 17 septembre qui aura gagné le vote populaire. Mais quelques mois d’attente seront sans doute nécessaires pour connaître le vrai vainqueur.