Loin de jouer l’apaisement et la voie diplomatique, les États-Unis répondent aux menaces russes par une stratégie d’escalade. Elle découle du prisme idéologique qui domine à Washington, mais également des intérêts de nombreux acteurs opportunistes. Parmi eux : le complexe militaro-industriel et l’industrie pétrolière ; les médias en mal d’audience, qui se font les relais de ces puissances économiques ; Joe Biden, en difficulté sur le plan intérieur ; et la classe politique en général, largement financée par les intérêts industriels.

« Si la Russie envahit l’Ukraine, elle aura à rendre des comptes. Ça dépendra de ce qu’elle fera. C’est une chose s’il s’agit d’une incursion mineure… (…) mon sentiment est que Poutine va faire quelque chose. »

Ces propos, prononcés le 19 janvier par Joe Biden, ont provoqué un vent de panique à Washington. Pas du fait que le président des États-Unis estimait qu’une attaque russe était probable, mais parce qu’il indiquait que l’OTAN ne réagirait pas de manière disproportionnée face à la seconde puissance nucléaire mondiale. Un aveu dénoncé comme « une carte blanche donnée à Poutine pour envahir l’Ukraine » par le sénateur républicain Ted Cruz, en écho à l’écrasante majorité des observateurs américains.

En rendant publiques les allégations issues du renseignement américain, l’administration Biden aurait exposé au grand jour les projets belliqueux de Poutine (…) Bien entendu, comme le notait discrètement le Times, aucun élément tangible n’a été apporté pour étayer ces allégations

Immédiatement, les équipes de la Maison-Blanche ont cherché à éteindre le feu en publiant un communiqué affirmant que la moindre incursion russe en Ukraine « provoquerait une réaction immédiate, sévère et unie des États-Unis et de leurs alliés ». Anthony Blinken, le Secrétaire d’État a renchéri quelques heures plus tard : « Nous allons rendre claires comme du cristal les conséquences d’un tel choix (pour Poutine) ». Le lendemain, le directeur de cabinet de Joe Biden, Ron Klain, en remet une couche à la télévision en contredisant son supérieur hiérarchique: « Le président Poutine ne doit avoir aucun doute sur le fait que le moindre mouvement de troupes russes à travers la frontière ukrainienne constituerait une invasion (…) qui serait une horrible erreur de Poutine. Il n’y a aucune ambiguïté là-dessus. »

Les élus des deux bords politiques ont fait passer un message équivalent, certains allant jusqu’à accuser les partisans d’une approche plus diplomatique de « prendre le parti de Poutine » et d’être des « victimes de la désinformation russe. » À la Chambre des représentants du Congrès, les démocrates se sont empressés de voter un texte autorisant le déploiement de sanctions économiques drastiques contre la Russie et l’expédition de centaines de millions de dollars d’équipement militaire ultra-moderne, qualifiée par la presse – de manière euphémistique – d’aide létale (lethal aid).

NDLR : Lire sur LVSL l’article de David Fontano : « Ira-t-on sans discussion vers de nouvelles guerres ? »

Si la solution diplomatique avec la Russie, qui a formulé des demandes jugées négociables par Biden, ne semble pas à l’ordre du jour, c’est que de nombreux intérêts et factions sont à l’oeuvre pour pousser à la confrontation.

Washington à l’offensive

En première page de son édition du 3 février, le New York Time s’interroge : « La stratégie de Biden contre Poutine fonctionne-t-elle, où est-elle en train de pousser la Russie à la guerre ? » Dans cet article éclairant à plus d’un titre, le prestigieux journal chante les louanges du Département d’État pour sa guerre de communication innovante. En déclassifiant et rendant publiques les allégations issues du renseignement américain et britannique, l’administration Biden aurait anticipé et exposé au grand jour les projets de Poutine dans l’espoir de le dissuader d’agir. D’où la rhétorique alarmiste sur l’étendue des forces en présence à la frontière ukrainienne et les intentions belliqueuses de la Russie. Bien entendu, comme le notait discrètement le Times, aucun élément tangible n’a été rendu public pour étayer ces allégations.

À cette guerre de communication s’ajoutent des menaces et manœuvres plus ou moins symboliques, comme les livraisons d’armes à Kiev et le rapatriement des familles de diplomates américains présents en Ukraine, toujours dans le but apparent de couper l’herbe sous le pied de Poutine. De là à comparer cette approche à un dangereux poker menteur, il n’y a qu’un pas que le Times franchit prudemment.

Cette stratégie serait entrain de produire l’effet inverse recherché, à en croire les sources du journal. Ce que « déplore le président russe », lequel estimerait que « les Américains cherchent à le pousser au conflit ». Côté ukrainien, le président Zelensky a été encore plus explicite, minimisant le risque d’invasion russe et appelant Washington à « adoucir la rhétorique guerrière » en affirmant que les médias occidentaux « exagéraient la situation » de manière dangereuse et contre productive. Pour Kiev, la stratégie de Washington « est une erreur ». Biden ne semble pourtant pas prêt à changer son fusil d’épaule, puisqu’il vient de déployer 3000 soldats supplémentaires en Pologne et Roumanie.

Les médias américains activent les tambours de guerre

Loin de jouer leur rôle de contre-pouvoir, les médias américains ont, dès le début de la crise, embrassé, voire devancé, la rhétorique belliqueuse provenant de l’administration Biden et du Congrès. Avec un zèle et une absence de distance qui rappellent furieusement la période ayant conduit à l’invasion de l’Irak, les principaux journaux du pays ont ainsi repris les « informations déclassifiées » issues des gouvernements américain et britannique sans exiger le moindre début de preuves. Qu’il s’agisse de l’étendue des forces russes mobilisées à la frontière ukrainienne, de l’existence d’un plan secret pour installer un président pro-poutine à Kiev, d’une mission russe pour fomenter des troubles en Ukraine afin de fournir un prétexte à une invasion ou plus récemment la prétendue existence d’un projet de filmer une fausse agression ukrainienne à la frontière russe pour justifier une invasion, aucune de ces allégations n’a fait l’objet d’une distance critique vis-à-vis des agences de renseignement.

Politico nous apprend que certains de ses articles sont sponsorisés par… Lockheed Martin, un des principaux fournisseurs de l’armée américaine. Le Washington Post n‘a pas la même courtoisie.

Or, la véracité des informations distillées par ces agences – dont le format se limite à des déclarations publiques – mérite d’être remise en question, comme l’a fait le journaliste Matt Lee de l’Associated Press dans un échange sidérant avec le porte-parole de la diplomatie américaine :

– Matt Lee (journaliste) : Mais où sont les preuves matérielles, où sont les informations que vous venez de déclassifier ?

– Porte-parole du ministère des Affaires étrangères : Les informations déclassifiées, je viens de vous les donner, là en vous parlant.

– ML : Ce ne sont pas des preuves, c’est simplement vous qui me parlez. Vous n’offrez aucun élément tangible pour défendre ce que vous avancez. (…)

– PP : Si vous douter de crédibilité de la parole du gouvernement américain et du gouvernement britannique et trouvez du réconfort dans les informations données par les Russes, c’est votre choix

Reporter: “It’s an action that you say they have taken, but you have shown no evidence to confirm that. […] This is like – crisis actors? Really? This is like Alex Jones territory you’re getting into now.”

— The Hill (@thehill) February 3, 2022

Must-watch exchange between @APDiploWriter Matt Lee and @StateDeptSpox. pic.twitter.com/RPIPb2zwf5

Comme le rappel le journaliste au cours de l’échange, les gouvernements américain et britannique ne brillent pas par leur fiabilité. Sans remonter aussi loin que la guerre d’Irak, on a vu encore récemment d’innombrables informations fuiter dans la presse ou revendiquées officiellement être démenti par les faits. Les prétendus contacts étroits et répétés entre les équipes de campagne de Trump et les agents du renseignement russes se sont avérés inexistants ; les allégations de primes offertes par la Russie aux Talibans pour tuer des soldats américains ont été démenties par l’administration Biden ; le mystérieux « syndrome de la Havane » dont ont été victimes de nombreux diplomates américains n’était pas le fait d’une arme secrète à base d’ultrasons déployée par une puissance étrangère, mais le résultat de simples crises d’angoisses ; la frappe d’un drone américain sur une voiture pendant l’évacuation de Kaboul n’a pas tué des terroristes en mission suicide, mais une famille entière de réfugies, etc.

NDLR : Pour une analyse du RussiaGate, lire sur LVSL l’article du même auteur : « Trump à la solde de la Russie : retour sur une théorie conspirationniste à la vie dure »

Ici, les raisons de douter des dires des gouvernements américains et britanniques sont encore plus évidentes. Leur alarmisme initial n’était partagé ni par l’Allemagne, ni par la France, ni par l’Ukraine. Lorsque les États-Unis ont décidé de faire évacuer les familles de leur personnel d’ambassade, même la Grande-Bretagne n’a pas suivi. Sur le plateau de C dans l’air, le journaliste Jean-Dominique Merchet expliquait ainsi en citant une source issue du renseignement français que les déploiements russes à la frontière ukrainienne ne suggéraient pas d’invasion imminente, car les Russes n’avaient pas déployé les moyens logistiques susceptibles de permettre une telle opération.

#Ukraine "La semaine dernière un responsable du renseignement me disait nos estimations sont moins dramatiques que celles des Américains. Est-ce que les russes déploient des hôpitaux de campagne ? Non ce n’était pas le cas". @jdomerchet pic.twitter.com/oFzBaI5gQH

— C dans l'air (@Cdanslair) January 25, 2022

Pourtant, l’administration Biden a répété sur tous les tons que l’invasion pouvait se produire de manière imminente et à tout moment, avant de rétropédaler.

En Allemagne, où le gouvernement et la presse livrent un son de cloche plus nuancé que ce qui parvient de Washington, un récent sondage montre que 43% de la population tient les États-Unis pour les principaux responsables de la crise, contre 32% pour la Russie.

Aux États-Unis, les médias ne se contentent pas de tenir le rôle de porte-parole de la diplomatie américaine. Ils devancent bien souvent l’administration Biden dans la demande de surenchère et la dramatisation du conflit. Cette posture va-t-en-guerre s’explique par divers facteurs.

En premier lieu, les fabricants d’armes et membres du complexe militaro-industriel financent de nombreux titres de presse. Le journal en ligne de centre-gauche Politico a ainsi récemment publié un article intitulé « Jen Psaki (la porte-parole du gouvernement) : une attaque russe peut se produire à tout moment ». Un second article titrant « Les États-Unis doivent-ils secouer la cage de Poutine ? » encourage plus récemment une posture militariste. Politico nous apprend que ces deux articles sont sponsorisés par… Lockheed Martin, un des principaux fournisseurs de l’armée américaine. Le Washington Post, lui, n’a pas la même courtoisie. L’auteur de la tribune « Biden doit monter que les États-Unis sont prêts à aider l’Ukraine militairement si nécessaire » Michael Vickers, n’est pas présenté comme un membre du conseil d’administration du fabricant d’armes BAE systems, mais comme un ancien officier de la CIA et haut fonctionnaire au ministère de la Défense. On pourrait multiplier les exemples de conflits d’intérêts entre la presse et l’industrie de l’armement, tout comme nous l’avions fait dans notre livre Les illusions perdues de l’Amérique démocrate (Vendémiaire éditions) au sujet des cadres de l’administration Biden vis-à-vis du même secteur.

Un second élément structurel explique la posture guerrière des médias américains. Depuis l’élection de Donald Trump, de nombreux anciens membres du renseignement et de l’administration Bush ont trouvé refuge dans la presse dite « libérale » (pro-démocrate ou centriste). Les chaînes de télévision CNN et MSNBC ont recruté pléthore d’analystes issus du complexe militaro-industriel, ainsi que des figures de proue du mouvement néoconservateur qui avaient joué un rôle fondamental dans la promotion de la guerre d’Irak sous George W. Bush. Son ancienne plume David Frum est désormais éditorialiste à The Altantic et invité récurrent des chaînes d’informations. L’ancienne porte-parole de l’administration Bush, Nicolle Wallace anime son propre JT sur la chaîne pro-démocrate MSNBC. Bill Kristol, un ex-conseiller de Bush, pilote désormais le Lincoln Project, une organisation politique représentant les « républicains pro-Biden ». Tout ce que ces faucons de l’ère Bush – à qui l’ont doit l’invasion de l’Irak – ont eu à faire pour redevenir présentables fut de se déclarer anti-Trump, et de promouvoir la théorie complotiste du Russiagate auprès du centre droit démocrate. Ils sont désormais présents quotidiennement sur les chaines d’informations, à l’exception de Fox News – dont certains présentateurs portent paradoxalement une voix « pacifiste », fait rare en ces temps explosifs !

Dans un article caricatural, Politco s’en est ainsi pris au plus populaire d’entre eux, le présentateur d’extrême droite Tucker Carlson, dont le journal est le plus regardé du pays. Carlson, qui défend une ligne plus trumpiste, est accusé par un groupe de sénateurs républicains d’être du côté de Poutine et de reprendre ses arguments.

L’industrie pétrolière espère également tirer son épingle du jeu. Remplacer le gaz russe qui alimente le marché européen par du gaz de schiste liquéfié produit au Texas fait partie des motivations qui expliquent l’opposition au gazoduc Nordstream 2.

Il s’agit d’une tactique récurrente, qui rappelle une fois de plus les années Bush et les prémisses de la guerre en Irak. Ceux qui s’opposent à la ligne bipartisane qui prévaut à Washington se retrouvent accusés de faire le jeu de la Russie, par des personnalités allant de Jen Psaki à Bill Kristol.

La classe politique américaine : conflits d’intérêts et idéologie impérialiste

En 2012, au cours du débat télévisé pour la campagne présidentielle, Barack Obama avait moqué la position défendue par son adversaire Mitt Romney en matière de géopolitique : « les années 1980 veulent que vous leur rendiez leur politique étrangère. » À l’époque, considérer Moscou comme une menace majeure exposait au ridicule.

Depuis, la crise ukrainienne débutée en 2014 et marquée par l’annexion de la Crimée a fait remonter Poutine dans l’échelle des préoccupations de Washington. Bien que les États-Unis aient joué un rôle important dans la révolution de 2014 – que d’aucuns qualifient de coup d’État – Barack Obama avait conservé une position mesurée sur la situation à l’est de l’Europe. En 2016, il expliquait ainsi au journal The Atlantic : « La réalité, c’est que l’Ukraine, qui n’est pas dans l’OTAN, est vulnérable à une domination militaire par la Russie quoi que l’on fasse. Ma position est réaliste, c’est un exemple d’une situation où l’on doit être clair vis-à-vis de nos intérêts essentiels et ce pourquoi on serait prêt à entrer en guerre ».

Obama défendait son refus de livrer des armes lourdes à l’Ukraine, une ligne rouge pour lui qui ne voyait pas dans l’enjeu ukrainien un motif suffisant pour débuter une troisième guerre mondiale. De la même manière que les propos de Joe Biden ont provoqué un tollé à Washington, la position d’Obama constituait un écart jugé intolérable par rapport au consensus qui prévaut dans les cercles diplomatiques américains.

De fait, la doctrine Obama a vécu. L’élection de Donald Trump s’est accompagnée d’un durcissement sans précédent des relations américano-russes depuis la fin de la guerre froide. Accusé à tort par les démocrates d’avoir conspiré avec les Russes pour se faire élire, Trump a accepté les livraisons d’armes à l’Ukraine, avant de conditionner un nouveau don par la bonne volonté du président ukrainien Zelensky. Dans une conversation téléphonique de 2019, Trump semble lui demander d’ouvrir une enquête judiciaire pour corruption sur le fils de Joe Biden, Hunter. Cette utilisation supposée de la diplomatie américaine en vue d’obtenir un avantage électoral conduira les démocrates à lancer une procédure de destitution contre Donald Trump.

Au Congrès, au cours de la procédure, le président du puissant Comité parlementaire au renseignement, Adam Schiff déclare ainsi : « Les États-Unis aident l’Ukraine et son peuple pour qu’ils puissent combattre la Russie là-bas, afin qu’on n’ait pas à combattre la Russie ici » [NDLR : à Washington].

Représentant démocrate de Californie, Adam Schiff constitue l’archétype du politicien servant les intérêts du complexe militaro-industriel tout en tenant un discours caricaturalement belliciste. Mais il s’inscrit dans une tendance plus large.

Si le Congrès est devenu un véritable cimetière législatif où aucune proposition de loi ne semble capable de survivre aux logiques partisanes, en matière de Défense, il existe un consensus permettant d’approuver les dépenses militaires avec un zèle inégalé. Le dernier budget de la Défense (770 milliards de dollars, soit 12 % du budget fédéral) a été largement approuvé par les Congrès (Sénat 88 pour, 11 contre; Chambre 363-70).

Les élus démocrates, majoritaires en commission de la Défense responsable de la rédaction du texte sont massivement financés par l’industrie de l’armement. Tout comme leurs collègues républicains, qui ont proposé et obtenu une hausse de 25 milliards du budget en plus de la hausse demandée par la Maison-Blanche. Ces élus représentent souvent des territoires où de nombreuses usines d’armement sont implantées, ce qui explique également leur propension à recevoir des financements de la part des industries en question. D’où ce projet législatif bipartisan qui vise à inonder l’Ukraine d’armes de guerre, payées par le contribuable américain. Le PDG de Raytheon, l’un des principaux fabricants d’armes, a ainsi expliqué à ses investisseurs que la crise ukrainienne devrait permettre d’augmenter les profits du groupe.

.@Raytheon’s CEO expects a boost from a possible Ukraine war, tensions in South China Sea & drone attacks on the UAE:

— Kenneth P. Vogel (@kenvogel) January 28, 2022

“All of those things are putting pressure on some of the defense spending over there. So I fully expect we’re going to see some benefit” https://t.co/G7KfHl6rAy

L’industrie pétrolière espère également tirer son épingle du jeu. Remplacer le gaz russe qui alimente le marché européen par du gaz de schiste liquéfié produit au Texas fait partie des ambitions des élus, principalement républicains, qui s’opposent corps et âme à la construction du gazoduc Nordstream 2. Ils en appellent à des sanctions préventives contre la Russie, visant en particulier à bloquer la mise en service du gazoduc. Là encore, des élus démocrates se sont joints à leurs demandes, en opposition directe avec la Maison-Blanche. Alors même que des sanctions préventives auraient pour effet d’encourager une invasion russe, selon de nombreux cadres du renseignement américains et experts sur la Russie cités par The Intercept.

Joe Biden avait qualifié les deux principales demandes de la Russie (que les USA s’engagent à ne jamais inclure l’Ukraine dans l’OTAN, et que l’OTAN démilitarise l’Europe de l’Est) comme compréhensibles et négociables. « L’entrée de l’Ukraine dans l’OTAN est très improbable à court terme » avait-il ajouté en conférence de presse.

Son pragmatisme se heurte au récit dominant à Washington, selon lequel les États-Unis seraient les défenseurs de la démocratie et de la souveraineté des nations et ne pourraient céder le moindre pouce de terrain à Poutine. Une notion risible, au regard de l’Histoire récente.

Une étude de l’Université de Carnegie Mellon (Pennsylvanie) a documenté plus de 80 occurrences où les États-Unis se sont ingérés dans une élection étrangère entre 1946 et 2000 (sans compter les soutiens aux coups d’État). En pleine pandémie, l’administration Biden continue d’imposer des sanctions économiques meurtrières à des régimes aussi variés que Cuba, l’Afghanistan, le Vénézuéla, la Syrie et l’Iran. Elle continue également ses manœuvres visant à renverser le pouvoir démocratiquement élu en Bolivie, après avoir plus ou moins soutenu deux coups d’État. La position moralisatrice des États-Unis est bien sûr tout aussi risible que l’idée selon laquelle la Russie n’aurait rien à se reprocher.

Que Poutine décide d’envahir l’Ukraine ou finisse par retirer ses troupes de la frontière, les Américains y verront certainement une validation de leur approche musclée. Sans reconnaître qu’ils ont une part de responsabilité non négligeable dans la crise actuelle, aux conséquences potentiellement dévastatrices.

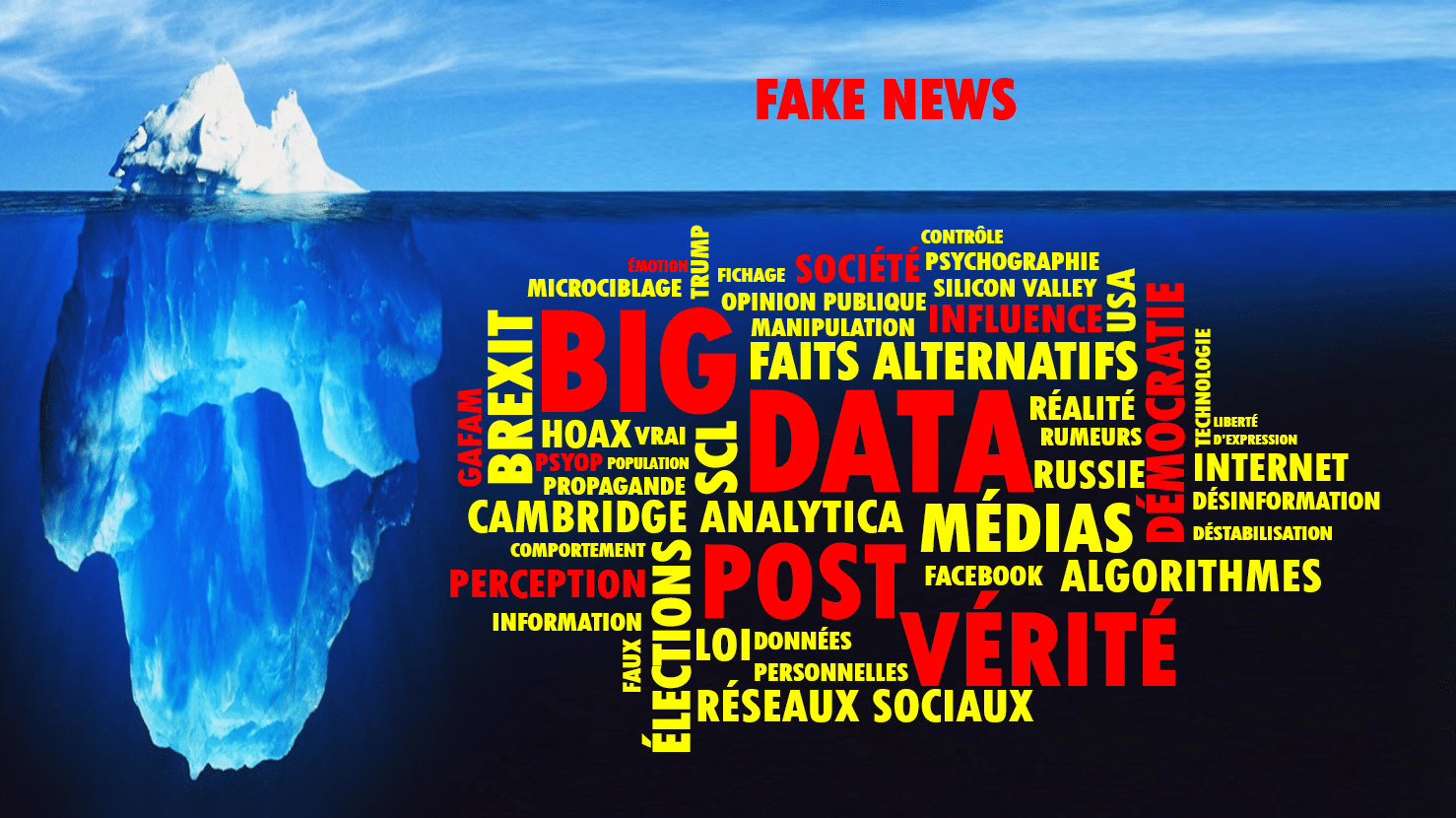

Lors de la présentation de ses vœux à la presse, en janvier dernier, Emmanuel Macron a exprimé sa volonté de créer une “loi anti fake news” afin de réguler la circulation des fausses informations en période électorale. Il avait lui-même été directement visé pendant la campagne des présidentielles de 2017.

Lors de la présentation de ses vœux à la presse, en janvier dernier, Emmanuel Macron a exprimé sa volonté de créer une “loi anti fake news” afin de réguler la circulation des fausses informations en période électorale. Il avait lui-même été directement visé pendant la campagne des présidentielles de 2017.

« Sur une période d’un peu plus d’un siècle, les leaders américains ont utilisé toute une variété d’outils pour influencer les électeurs dans des pays étrangers. Nous avons choisi des candidats, les avons conseillés, financé leurs partis, conçu leurs campagnes, corrompu les médias pour les soutenir et menacé ou calomnié leurs rivaux. (…) Condamner l’ingérence dans les élections étrangères est parfaitement raisonnable. Cependant, tous ceux qui hurlent contre les Russes à Washington ferment hypocritement les yeux sur certains chapitres de [notre] histoire. »

« Sur une période d’un peu plus d’un siècle, les leaders américains ont utilisé toute une variété d’outils pour influencer les électeurs dans des pays étrangers. Nous avons choisi des candidats, les avons conseillés, financé leurs partis, conçu leurs campagnes, corrompu les médias pour les soutenir et menacé ou calomnié leurs rivaux. (…) Condamner l’ingérence dans les élections étrangères est parfaitement raisonnable. Cependant, tous ceux qui hurlent contre les Russes à Washington ferment hypocritement les yeux sur certains chapitres de [notre] histoire. »

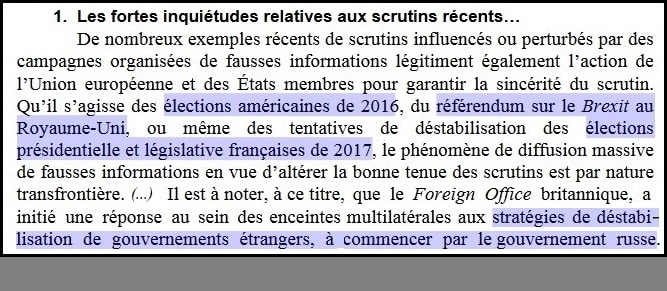

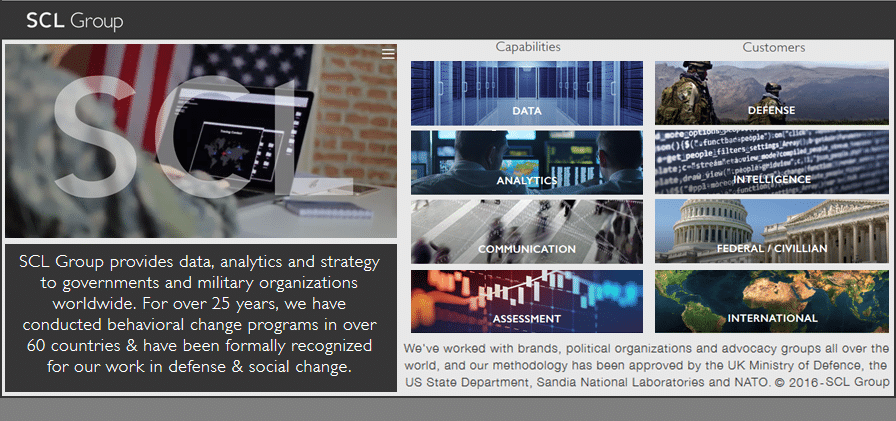

C’est durant la primaire républicaine que le nom Cambridge Analytica apparaît pour la première fois dans la presse : en décembre 2015 le quotidien britannique The Guardian publie

C’est durant la primaire républicaine que le nom Cambridge Analytica apparaît pour la première fois dans la presse : en décembre 2015 le quotidien britannique The Guardian publie

Le panorama se trouble encore plus lorsque le nom de

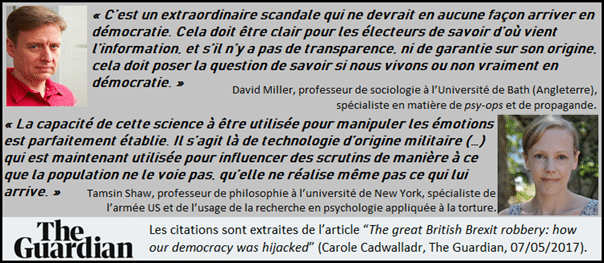

Le panorama se trouble encore plus lorsque le nom de  En effet, la mise en cause de Facebook donne une ampleur inattendue à l’affaire qui devient le “scandale Facebook-Cambridge Analytica“, au point que Mark Zuckerberg doit s’expliquer face aux membres d’un Comité du Sénat américain. Car c’est effectivement la société de Palo Alto qui se retrouve en partie à la base de toute cette histoire. D’une part, elle a bâti son modèle économique sur la collecte des informations que les membres du réseau social (plus de 2 milliards) lui fournissent, participant ainsi à un fichage de la population. Un fichage certes à visée commerciales (98% de son chiffre d’affaires repose sur la vente de publicité ciblée) mais Facebook endosse toutefois la responsabilité d’avoir permis à des entreprises extérieures –comme Cambridge Analytica– de siphonner les données personnelles de millions d’usager sans leur consentement, et à des fins politiques. Enfin, c’est cette plateforme qui a été le plus largement utilisée pour propager les messages ciblés –dont bon nombre de fake news– qui avaient pour but d’influencer les électeurs.

En effet, la mise en cause de Facebook donne une ampleur inattendue à l’affaire qui devient le “scandale Facebook-Cambridge Analytica“, au point que Mark Zuckerberg doit s’expliquer face aux membres d’un Comité du Sénat américain. Car c’est effectivement la société de Palo Alto qui se retrouve en partie à la base de toute cette histoire. D’une part, elle a bâti son modèle économique sur la collecte des informations que les membres du réseau social (plus de 2 milliards) lui fournissent, participant ainsi à un fichage de la population. Un fichage certes à visée commerciales (98% de son chiffre d’affaires repose sur la vente de publicité ciblée) mais Facebook endosse toutefois la responsabilité d’avoir permis à des entreprises extérieures –comme Cambridge Analytica– de siphonner les données personnelles de millions d’usager sans leur consentement, et à des fins politiques. Enfin, c’est cette plateforme qui a été le plus largement utilisée pour propager les messages ciblés –dont bon nombre de fake news– qui avaient pour but d’influencer les électeurs.

La volonté du gouvernement de lutter contre les fake news devrait être l’occasion de s’attaquer à la racine du problème des nouvelles formes de manipulation de l’information, notamment en se penchant sérieusement sur certaines questions de fond qui ont été évitées jusqu’à présent. Il paraît clair que nous n’avons pas encore pris la mesure de la gravité des révélations de ces derniers mois alors qu’elles remettent en cause les fondements de notre système démocratique, pourtant déjà bien mal en point.

La volonté du gouvernement de lutter contre les fake news devrait être l’occasion de s’attaquer à la racine du problème des nouvelles formes de manipulation de l’information, notamment en se penchant sérieusement sur certaines questions de fond qui ont été évitées jusqu’à présent. Il paraît clair que nous n’avons pas encore pris la mesure de la gravité des révélations de ces derniers mois alors qu’elles remettent en cause les fondements de notre système démocratique, pourtant déjà bien mal en point.