Depuis l’arrivée au pouvoir d’Emmanuel Macron en 2017, de nombreuses réformes autour du Code du travail ont été lancées ou sont déjà votées. On citera pèle-mêle la loi Pénicaud, qui fait suite à la première loi Travail instaurée par Myriam El-Khomri, la réforme de l’apprentissage, de la formation professionnelle ou encore des allocations chômage, qui s’est soldée par un échec entre les partenaires sociaux fin février. Pour mieux cerner la philosophie générale de ces réformes et comprendre ce que dit véritablement le droit du travail, nous avons interrogé Gilles Auzero, professeur agrégé des universités à l’Université de Bordeaux et co-auteur du précis de Droit du travail aux éditions Dalloz. Entretien réalisé par Valentin Chevallier.

LVSL : Après la loi El Khomri puis la loi Pénicaud, tout devait concourir, grâce à une flexibilité accrue, à ce qu’il y ait une réelle amélioration sur le front du chômage en France. Or, rien ne semble réellement l’attester aujourd’hui. Quelles en sont les raisons profondes d’après vous ?

Gilles Auzero : En vérité, il n’y a pas de lien de cause à effet avéré et scientifiquement démontré entre le droit du travail et la courbe du chômage, contrairement à ce qu’affirment certains économistes. Les réformes actuelles vont toutes dans le sens de davantage de flexibilité. Or, il ne semble pas y avoir d’amélioration, même s’il faut rester prudent. D’ailleurs, l’argument donné est que c’est trop tôt pour tirer des conclusions. On peut citer en exemple dans les ordonnances Macron le poids qui est donné à la négociation décentralisée. Or, cela ne peut être fait du jour au lendemain. Il faut donc laisser du temps au temps. En revanche, je ne suis pas du tout certain, pour ne pas dire que j’ai des doutes importants, qu’il y ait un effet sur la courbe de l’emploi en France. Certes, cela peut améliorer le fonctionnement des entreprises en leur donnant de la souplesse. Mais il ne faut pas s’arrêter à l’accord en lui-même mais regarder attentivement ce qui a été négocié entre les parties.

« S’il y a une amélioration prochaine de l’emploi dans les années à venir, bien malin celui qui pourra parfaitement montrer que c’est uniquement grâce aux réformes votées et non suite à une cause exogène, comme l’amélioration générale de la situation économique. »

Alors oui, il est urgent d’attendre, même si, au risque de me répéter, je doute d’un changement majeur. Mais regardons un petit peu ce qui a été fait dans le passé. Lorsque nous sommes passés des 39 heures aux 35 heures, il y a eu des créations d’emplois. Mais étaient-elles dues à la réforme ou à une embellie de la situation économique ? Jusqu’à présent, aucun consensus n’a été établi sur la question. Peut-être parce que l’économie n’est pas une science exacte. Certains arguent du contraire et ne cessent de souligner que parce qu’il y aura une réforme, il y aura créations d’emplois. On peut citer en exergue ce qui s’est également passé antérieurement, en 1986 avec la suppression de l’autorisation administrative de licencier pour motif économique. Là encore, il a avancé que cela entraînerait la création de nombreux emplois. Or les attentes ont, de ce point de vue, été déçues. S’il y a une amélioration de l’emploi dans les années à venir, bien malin celui qui pourra parfaitement montrer quelle part dans cette amélioration revient aux réformes juridiques et quelle part revient à la situation économique.

LVSL : Le code du travail, tel qu’il est conçu aujourd’hui, permet-il d’améliorer l’existant ou n’est-ce pas tant l’objet de celui-ci ? Beaucoup soulignent que son épaisseur jouerait en défaveur de l’emploi.

GA : Tous les codes sont épais et tous les codes sont compliqués. Ce n’est pas propre au Code du travail. Regardez le Code civil, qui concerne l’ensemble des Français, il est compliqué. Le Code général des impôts est particulièrement ardu à comprendre. Alors pourquoi y-a-t-il ce marqueur sur le Code du travail ? Ce n’est pas tant sa longueur qui importe, que sa simplification, sans d’ailleurs que celle-ci aille nécessairement de pair avec une déréglementation. À l’évidence, certaines choses pourraient être soustraites du Code du travail et nombre de ses dispositions mériteraient d’être réécrites. Mais rappelons que le Code du travail est fondamentalement là pour protéger la partie faible du contrat. Cela doit rester son marqueur. Même si effectivement, et je suis le premier à le dire, il y a trop de contraintes sur les entreprises.

Ce qui est assez étonnant, c’est que ce sont ceux-là même qui adoptent au fil des années des lois qui viennent ensuite nous dire : « Oh c’est trop compliqué ! ». Jusqu’à preuve du contraire, ce sont eux qui les ont écrites, ces lois ! Donc d’une certaine manière, ceux qui qualifient le droit du travail de complexe y ont contribué. La question, finalement, est d’ailleurs éminemment politique. On peut avoir l’impression qu’à chaque changement de majorité, il faut une réforme du droit du travail. À peine les entreprises et partenaires sociaux ont-ils eu le temps de comprendre, de digérer, de se saisir d’une réforme qu’une nouvelle est mise en œuvre. Il y a cet effet stroboscopique, qui consiste à toujours modifier, parfois hélas pour le plaisir de dire que ce fut modifié.

« Tous les codes sont épais et tous les codes sont compliqués. Ce n’est pas propre au Code du travail. »

Il conviendrait d’attendre qu’une réforme ait été appliquée suffisamment longtemps pour en mesurer les qualités et les défauts, déterminer ce qui doit être conservé de ce qui doit être modifié. Enfin, ce que je voudrais souligner, c’est qu’on observe depuis quelques années que, peu importe la couleur politique à la tête de l’État, toutes les réformes portent la même philosophie consistant à donner plus de place à la négociation, au niveau décentralisé. Avec, en filigrane, l’idée que seule une politique néolibérale a la faveur de ceux qui nous gouvernent.

LVSL : Vous parliez du Code du travail comme garant des droits de la partie faible du contrat. N’y a-t-il pas justement un affaiblissement de cette partie au profit de la partie forte ?

GA : Non, pas directement. On ne peut pas dire automatiquement que les réformes des dernières années ont enlevé des droits aux salariés dans le Code du travail. Clairement, la négociation collective d’entreprise peut réduire les droits et avantages que la loi et les conventions de branches reconnaissent aux salariés. Mais rappelons que ce n’est pas direct car cette procédure relève d’un accord. Accord qui est signé, pour faire simple, entre les responsables de l’entreprise et les représentants des salariés. Ce qui importe d’ailleurs, plus que l’accord, c’est la qualité de la négociation et donc à la racine le rapport de force. Si le rapport de force est déséquilibré, il y a fort à parier que l’accord soit négocié au détriment des salariés.

« Ce qui importe c’est la qualité de la négociation et donc à la racine le rapport de force. Si le rapport de force est déséquilibré, il y a fort à parier que l’accord soit négocié au détriment des salariés. »

En revanche, si le rapport de force est équilibré, chacun peut faire des concessions raisonnées et raisonnables. Par exemple, les accords de performance collective qui ont été institués par les ordonnances Macron, mais qui ne sont que le prolongement de dispositions antérieures, peuvent relever au fond d’une idée plutôt bonne : une entreprise confrontée à des difficultés économiques d’ordre structurel. Pour y faire face, une négociation est menée afin, par exemple et pour faire simple, de réduire les coûts salariaux pendant une durée déterminée. Il s’agit, en économisant quelque sorte, de passer le mauvais cap et d’éviter, le cas échéant, des suppressions d’emplois.

Mais si c’est une question de rapport de force, c’est aussi une question de culture de la négociation. Très clairement, c’est bien de négocier, mais faut-il encore le vouloir ! En France, nous n’avons pas véritablement la culture de la négociation. D’ailleurs, cela avait été pointé dans le rapport Combrexelles, établi en 2015, et dans lequel les réformes législatives postérieures ont largement puisé. On voit apparaître à ce sujet, dans les grandes écoles, des cours de formation à la négociation. En France, nous sommes plus dans une tradition de grèves puis de négociations. En Allemagne, on négocie, et si cela ne débouche pas sur un accord, alors une grève est lancée. Attention toutefois aux effets de langage, car il y a de moins en moins de grèves en France. D’ailleurs, elles sont peut-être plus médiatisées justement parce qu’il y en a moins. Le taux de grève est en chute vertigineuse.

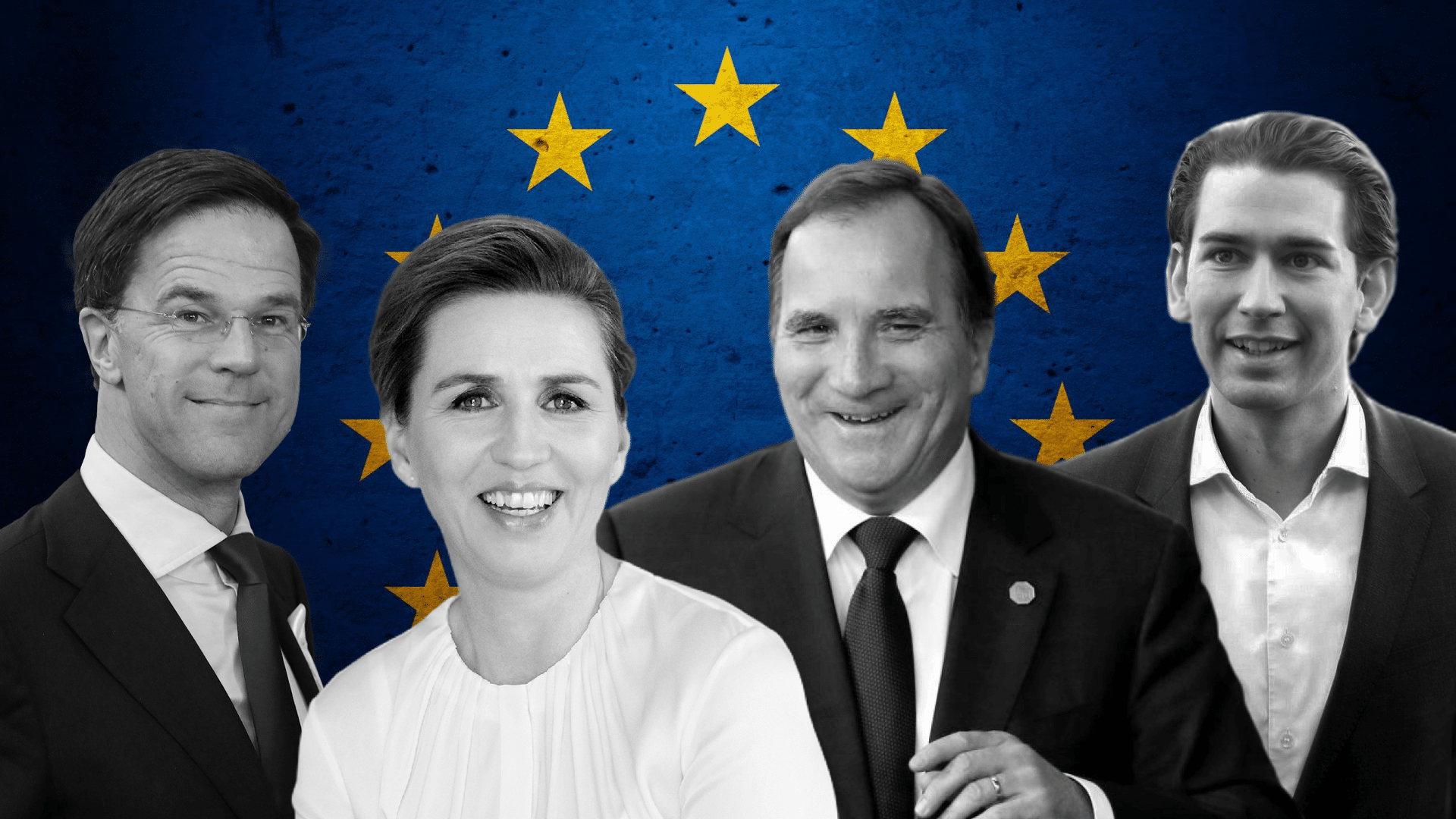

LVSL : N’y a-t-il pas un paradoxe justement quand on constate le taux de chômage chez nos voisins, en Scandinavie, aux Pays-Bas, au Royaume-Uni ou en Allemagne ? Ont-ils un meilleur Code du travail ?

GA : Il faut absolument se méfier de la comparaison et être extrêmement prudent lorsqu’on s’y engage. De manière générale, la comparaison ne doit pas s’arrêter à une question précise, déterminée et être replacée dans un contexte plus large. Ainsi, en Allemagne, le taux de chômage est inférieur à celui de la France. Mais il faut regarder aussi la qualité de l’emploi. Une personne qui travaille par exemple 2h par semaine n’est pas considérée comme étant au chômage, mais la qualité de l’emploi est équivalente à zéro ! Le phénomène des travailleurs pauvres est une réalité en Allemagne. Qu’est-ce qui est le mieux ? Avoir peu de chômage et beaucoup de travailleurs pauvres ? Un peu plus de chômage mais avec des emplois de qualité ? Il faut choisir.

« Le phénomène des travailleurs pauvres est une réalité en Allemagne. Qu’est-ce qui est le mieux ? Avoir peu de chômage et beaucoup de travailleurs pauvres ? Un peu plus de chômage mais avec des emplois de qualité ? »

Il ne faut pas oublier qu’un système juridique s’insère, permettez-moi de le répéter, dans un ensemble plus vaste. On ne peut pas d’un claquement de doigts importer des systèmes juridiques qui sont propres à chaque culture, à chaque société.

Réfléchissons donc plutôt nous-mêmes, en prenant le cas échéant ce qui est fait de bien à l’extérieur, mais en regardant bien comment c’est pensé et réalisé à l’extérieur. Ce qui fait que les propos, souvent énoncés sur les plateaux, consistant à dire, telle une vérité absolue : « Regardez ce qui est fait en Allemagne, c’est mieux que chez nous ! En Allemagne, au moins, c’est mieux ! Etc. », sont hors de propos si on ne regarde pas à quel étiage, par rapport à comment c’est conçu et appliqué.

Autre exemple, au Royaume-Uni, il y a ce que l’on appelle des contrats à zéro heures. Interdits par le Code du travail en France, je tiens à le préciser. On vous embauche et vous ne savez pas combien d’heures vous allez travailler. Vous travaillez au sifflet. Alors, oui, vous pouvez considérer qu’une personne qui conclut ce contrat n’est pas chômeuse. Est-ce mieux ? Je vous en laisse juge.

Enfin, je crois qu’en France il faut arrêter cette culture de l’auto-dénigrement. Nous avons un système qui reste solide, avec des amortisseurs importants. Nous avons à cet égard peut-être relativement mieux résisté à la crise que nos voisins lorsqu’elle fut à son apogée. Nous avons un système de protection sociale qui est certes onéreux mais qui assure un amortissement social également important pour ceux qui en ont besoin. Cela ne veut pas dire qu’il ne faut pas réformer, mais attention à la raison pour laquelle on souhaite réformer, d’autant plus si cela ne consiste qu’à prendre ce qui semble marcher ailleurs. Comparaison n’est pas raison !

LVSL : Au sujet de la formation professionnelle, antienne de nos politiques, quels sont les éléments qui peuvent expliquer qu’on reste sur un échec ? Est-ce vraiment mieux ailleurs, là encore, comme certains aiment le répéter, en pensant à l’Allemagne ?

GA : Un discours facile consiste à expliquer que si nous avons des chômeurs, c’est parce qu’il y a une mauvaise organisation et un fonctionnement déficient de notre formation professionnelle. Pourtant, c’est peu dire que ce système a été réformé à de nombreuses reprises depuis la loi fondatrice de 1971. Mais à chaque fois, c’est le même constat d’échec. Cela ne tend-il pas à démontrer que le problème n’est pas juridique ?

« La formation est importante pour l’évolution de l’emploi, mais ce n’est pas la panacée. »

L’apprentissage, qui fonctionne si bien en Allemagne, connaît un développement plus difficile chez nous. Pourtant, là encore, ce n’est pas faute de l’avoir réformé à de multiples reprises. De mon point de vue, la difficulté majeure en matière de formation professionnelle tient à la complexité des dispositifs existants ; complexité à laquelle le législateur n’est évidemment pas étranger. Il faut impérativement aller vers plus de simplicité en la matière. La loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel a réalisé d’importantes améliorations en ce sens, spécialement sur les aspects institutionnels. Mais beaucoup reste à faire. En outre, il faut encore que les salariés et demandeurs d’emplois apprennent à se saisir des possibilités que la loi leur offre.

Je reviens enfin sur la vision de l’apprentissage en France. Réellement, dans notre pays, quel parent souhaite pour son enfant qu’il fasse d’abord de l’apprentissage ? Très peu. Alors qu’en Allemagne c’est une filière comme une autre, avec des entreprises qui ont leur propre centres d’apprentissage. L’apprentissage est une très belle voie, encore faut-il communiquer à ce sujet. Arrêtons de penser qu’être apprenti c’est être en situation d’échec. Le lycée professionnel est injustement dénigré en France comme le repère de ceux qui ont échoué au collège. Tout cela n’est pas lié à la règle de droit et au Code du travail.

LVSL : Patronat et syndicats se sont quittés sans parvenir à un accord sur la réforme de l’assurance chômage et des contrats courts. Le bonus/malus promis par le gouvernement est-il selon vous une solution ou n’est-ce qu’une mesure cosmétique ? Plus généralement, quel regard portez-vous sur les sujets discutés par cette réforme (allocations chômages, notamment ceux des cadres etc.) ?

GA : Ce qui gêne fondamentalement les partenaires sociaux est le fait que le gouvernement fixe, dès l’abord de la négociation, une lettre de cadrage. Certes, cela n’est pas forcément très contraignant mais il y a des passages obligés. Sur la question des contrats courts, je ne crois pas que cela soit un enjeu fondamental pour l’emploi en France. Oui, il y a beaucoup de contrats courts, en fonction des secteurs, mais si un employeur conclut un CDD court, c’est bien parce que la loi l’y autorise. Il faudrait donc sanctionner quelqu’un parce qu’il respecte la loi ! Il vaudrait mieux changer les dispositions prévues dans la loi plutôt que de taxer. Je peux comprendre qu’un employeur ne veuille pas entendre parler de cela, surtout si justement, pour son activité, il a besoin d’un CDD court.

« Quand vous avez besoin de quelqu’un pour une semaine, vous n’allez pas l’embaucher pour huit mois »

Après, qu’entend-on par contrat court ? À quel moment ce contrat devient-il long ? À quel moment doit-on taxer ? Qui taxe ? Pour qui ? Cela risquerait, de nouveau, de créer une usine à gaz dans un Code du travail déjà complexe. Quand vous avez besoin de quelqu’un pour une semaine, vous n’allez pas l’embaucher pour huit mois.

Les partenaires sociaux regrettent cette situation d’échec car la main revient au gouvernement. D’ailleurs, c’est un mouvement de fond. L’assurance chômage, qui était gérée autrefois par les partenaires sociaux, parce que financée exclusivement ou quasi-exclusivement par les cotisations sociales, intéresse de plus en plus le pouvoir exécutif. C’est aussi parce que ce ne sont plus les cotisations salariales qui vont la financer mais la CSG. Or, si c’est l’impôt, à juste titre, c’est le gouvernement qui reprend la main.

Plus généralement, on assiste à un paradoxe. Emmanuel Macron entretient d’ailleurs l’ambiguïté sur le sujet avec des relations très compliquées avec les partenaires sociaux. Laurent Berger, de la CDFT, se plaint de ne plus avoir de contacts aussi faciles avec l’exécutif. Les corps intermédiaires ont tendance à être mis de côté. Mais avec les gilets jaunes, on voit que les corps intermédiaires sont importants car ils structurent. Beaucoup d’employeurs se satisfont d’ailleurs du fait d’avoir des syndicats ou des représentants du personnel car ils viennent structurer les revendications. Là, on est en face d’une atomisation de revendications. On cherche des interlocuteurs mais ceux-là, immédiatement, sont considérés comme illégitimes pour représenter les gilets jaunes. Le problème vient aussi du fait que les gilets jaunes ne se sentent pas représentés par les syndicats, qui sont très faibles en France. On assiste à une remise en question profonde de l’organisation collective.

« Les gilets jaunes, ce n’est finalement que l’agglomération de revendications individuelles. La chute vertigineuse du taux de syndicalisation s’explique aussi pour cette raison. »

Mais ce qui est le plus dangereux est le triomphe de l’individualisme, qui porte un coup fatal aux corps intermédiaires et aux mouvements collectifs. Les gilets jaunes, ce n’est finalement que l’agglomération de revendications individuelles. La chute vertigineuse du taux de syndicalisation s’explique aussi pour cette raison. « Moi, en tant que salarié, qu’est-ce que cela va m’apporter d’être syndiqué, quel est mon intérêt ? ». Certes, en France, soyons réalistes, cela n’apporte pas énormément. Mais n’oublions pas ceux qui ont mené des batailles, parfois au détriment de leur carrière. L’action collective a du sens.

LVSL : Les prud’hommes et le gouvernement semblent se renvoyer la balle concernant la légalité des indemnités de licenciement, qui ont été amoindries depuis les dernières réformes du travail. Au regard du droit de l’OIT, qui se rapproche le plus de la vérité d’après vous ?

GA : Il y a très clairement un risque d’inconventionnalité même si les dispositions pertinentes en cause sont sujettes à interprétation. La convention 158 de l’Organisation internationale du travail (OIT) exige, en substance, qu’un licenciement injustifié soit assorti d’une réparation adéquate. Toute la question est de savoir ce qu’il faut entendre par là. Il n’est pas du tout acquis que réparation adéquate soit synonyme de réparation intégrale. Pour autant, le plafond qu’impose la loi ne permet pas nécessairement et systématiquement d’aboutir à une réparation adéquate.

Aujourd’hui, on est dans l’attente d’une prise de position de principe de la Cour de cassation qui va prendre du temps, compte tenu des délais judiciaires. Cela n’est guère satisfaisant. Car, outre l’insécurité juridique qui en résulte, c’est faire peser un bien grand poids sur les épaules des magistrats, à la place de qui je n’aimerais pas être. Remarquons toutefois qu’ils ont su par le passé prendre leurs responsabilités dans ce genre de situation. Il suffit à cet égard de songer au contrat première embauche.

« Le problème du barème Macron est que l’on a certes un plancher, mais on a surtout un plafond. Un juge ne peut aller au-delà du plafond, même s’il est établi que le salarié a eu un préjudice qui est supérieur au plafond. »

On en revient à une question plus générale, qui est celle de la peur de l’employeur d’embaucher. Il n’embauche pas car il ne sait pas à combien il va être condamné par le Conseil des prud’hommes. Comme si ce dernier s’amusait à condamner à verser des mois et des mois de salaires. Or, est-ce que le barème va réellement jouer sur l’emploi ? N’est-ce pas plutôt le fait que, si j’ai de l’activité, j’ai besoin de quelqu’un pour la soutenir, donc je vais embaucher ?

LVSL : Croyez-vous aux méthodes de négociations concertées, vantées par la CFDT ainsi que par les gouvernements successifs depuis 2012 au vu du paysage syndical en France ?

GA : J’ai l’impression que le gouvernement actuel ne le souhaite pas. Pourtant, ce genre de négociation a, par le passé, bien fonctionné. Ainsi, la rupture conventionnelle, dont le succès ne se dément pas – plus de 450 000 cas en 2018 -, a été inventé par un accord national interprofessionnel de 2008, avant d’être reprise par un texte légal. De même, la réforme de la représentativité syndicale a d’abord été le fait d’un accord interprofessionnel. Après, ce n’est pas non plus une règle automatique. Le gouvernement ne semble pas spécialement vouloir être dans la concertation, ni avec les syndicats, ni avec les employeurs.

LVSL : Vous qui êtes spécialiste du droit du travail, à la différence de bon nombre d’économistes qui interviennent sur la question dans les plateaux, ne trouvez-vous pas justement que ces derniers ont pris une place beaucoup trop importante ?

GA : Il y a en effet une certaine injustice à l’égard du Code du travail. Pour le critiquer, il faut dans un premier temps le connaître. En exagérant à peine, j’ai entendu certains expliquer sur les plateaux de télévision ou à la radio qu’en France, il est impossible de licencier. C’est évidemment faux. Certains voudraient aussi nous faire croire que, dans notre pays, on ne peut pas travailler plus de 35h par semaine. Il y a là une méconnaissance de la règle de droit et donc des souplesses qu’elle offre. Le Code du travail est certes complexe mais pas si contraignant. Le droit du travail actuel offre beaucoup de flexibilité aux entreprises.

« On pourrait créer des services dédiés au conseil, notamment auprès des petits entrepreneurs. Il faut davantage communiquer, au lieu de dire que le droit du travail est trop compliqué. »

Il faudrait, sans mise en avant quelconque, que sur les plateaux de télévision ou de radios, on fasse intervenir plus de juristes. Le problème c’est que le droit n’est pas sexy, disons-le clairement. Le droit nécessite du temps, qui est une denrée rare. Généralement, dès que les questions juridiques sont abordées, elles sont balayées par les animateurs. J’entends parfois : « Vous n’allez pas nous faire un cours. » Justement, si ! Il est possible d’expliquer, simplement, si on le veut, le droit du travail, sans rentrer dans les mécanismes complexes. Mais on ne peut pas le faire en trois phrases.

Je crois à la simplification, notamment pour les petites structures. On devrait sincèrement faire une étude des conséquences du discours économique sur les réformes de l’emploi. Mais attention, la simplicité n’équivaut pas forcément, bien au contraire, à davantage de dérèglementation. Il faut peut-être justement aller réellement vers plus de simplification, mais moins de déréglementation. Personne ne niera que le Code du travail est compliqué, tout comme les autres codes. La fusion des représentants du personnel dans les ordonnances Macron apporte davantage de simplicité. Mais je n’ai pas l’impression qu’on cherche réellement à simplifier, malheureusement.