Israël connaît une mobilisation massive de sa population, visant à empêcher l’adoption d’une réforme illibérale de la justice portée par la coalition de Benyamin Netanyahu. Au-delà de la thématique de l’État de droit, c’est sur la question palestinienne que la pente conservatrice du gouvernement se durcit. La nouvelle coalition entend franchir des pas décisifs dans l’annexion des territoires occupés, quand certains de ses représentants réclament le durcissement du régime de ségrégation. La gauche israélienne, quant à elle, peine à sortir de sa marginalité.

Le 21 janvier 2023, 130.000 personnes défilaient à Tel Aviv, la capitale de l’État d’Israël, pour le troisième acte d’un mouvement d’ampleur, rarement vu dans le pays. Chaque semaine depuis début janvier, des dizaines de milliers d’Israéliens descendent dans la rue pour s’opposer à un projet de réforme de la justice1 menaçant l’indépendance de la Cour Suprême, porté par la coalition de droite et d’extrême droite de Benyamin Netanyahou. La contestation s’est étendue jusqu’au sommet de l’appareil d’État, des fonctionnaires d’ordinaire obéissants se sont officiellement prononcés contre la réforme, à l’image d’une centaine de diplomates.

Justice et territoires occupés : quand les digues sautent

Cette coalition s’est formée à l’issue de l’élection du 1er novembre 2022 – la cinquième en trois ans. Elle a vu le retour du Likoud de Benyamin Netanyahou, le parti traditionnel de la droite laïque qui a opéré un tournant illibéral depuis quelques années. Il avait perdu la majorité en 2021, défait par une coalition hétéroclite allant de la gauche à l’extrême droite, menée par Naftali Bennet et Yaïr Lapid. Outre le Likoud, qui ne dispose que d’une majorité relative de 32 sièges sur 120, cette nouvelle coalition compte 3 partis juifs orthodoxes (le Parti sioniste-religieux, Le judaïsme unifié de la Torah et le Shas). Malgré leurs différences, ces formations ont en commun des relents racistes et fustigent le caractère séculaire de l’État et donc la Cour Suprême, en ce qu’elle réduit l’influence du religieux.

C’est en effet sur les principes de l’État de droit que l’État d’Israël a été fondé : séparation des pouvoirs et limitation du pouvoir religieux. Seuls trois rituels ont été laissés au rabbin et n’ont pas été rendus « civils » : la naissance et la circoncision, le mariage et la mort2, ce qui avait été vécu comme une trahison par les formations orthodoxes.

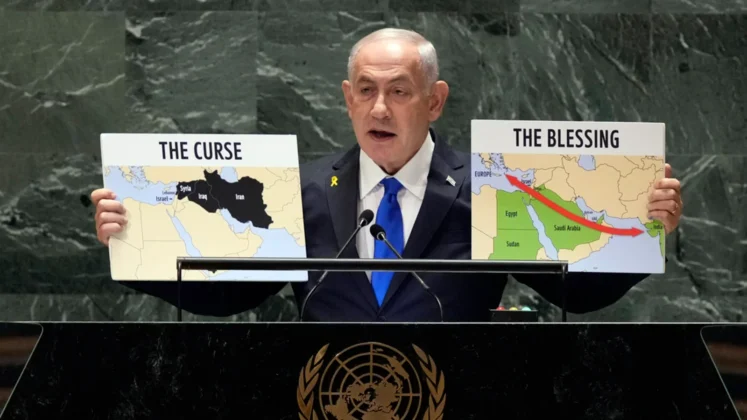

Cependant, il est un sujet brûlant et quasi-absent de ces mobilisations : la question palestinienne. Pourtant, sur ce point également, la nouvelle coalition fait naître des craintes de taille. Plusieurs de ses partis-membres, dont le Parti sioniste-religieux, se distinguent par une idéologie vigoureusement anti-palestinienne, appelant à l’annexion de l’intégralité de la Cisjordanie – territoire attribué à l’hypothétique État palestinien par les Accords d’Oslo de 1993 – et la mise en place d’une ségrégation entre Juifs et Arabes. Certes, ce n’est pas la première fois que Netanyahou forme une coalition avec de tels partenaires. Mais jusqu’à présent, il parvenait à maintenir une forme de statu quo, en laissant se développer les colonies mais sans annexion.

Cette fois cependant, le Parti sioniste religieux a expressément conditionné sa participation par l’engagement de mesures de toute nature visant à l’annexion, à moyen terme, des territoires occupés3. Ainsi, plusieurs digues commencent à sauter. Le nouveau gouvernement va par exemple ponctionner de l’argent sur les taxes et revenus douaniers qu’Israël prélève pour le compte de l’Autorité palestinienne, qui n’a pas le contrôle de ses frontières. Cette ponction intervient à un moment critique, avec une Autorité palestinienne désavouée par sa population qui est au bord de la révolte. D’ordinaire, les gouvernements israéliens renflouent l’Autorité palestinienne lorsqu’ils constatent lorsqu’un effondrement social se profile, mais ce n’est pas le cas. D’autant que, pour la première fois, le concours de ces trois partis de l’ultra-droite religieuse suffit au Likoud à constituer une coalition.

Le processus de paix avec la Palestine et l’État de droit, victimes en devenir de la nouvelle coalition, sont deux héritages de la gauche, qui, à leur image, est mal en point. Le Parti travailliste et le Meretz, les deux partis majeurs de la gauche – le dernier n’ayant cependant jamais eu l’importance du premier – enchaînent une nouvelle défaite conséquence. Le Parti travailliste, au pouvoir sans discontinuer de de la fondation de l’État en 1948 à 1977 puis à nouveau régulièrement par la suite, n’obtient que 4 sièges contre encore 19 en 2015. Le Meretz, fondé en 1992, et qui a gagné jusqu’à 12 sièges cette même année, n’en a pour la première fois obtenu aucun.

Le lent enlisement de la gauche israélienne

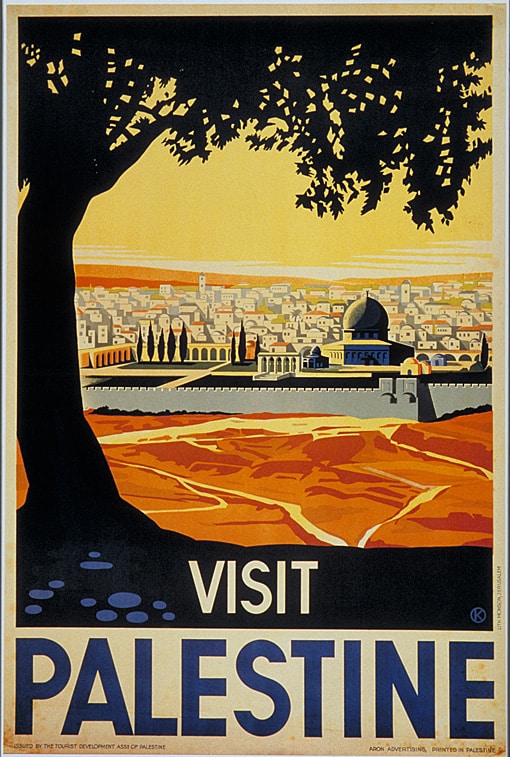

L’achèvement d’une paix dans le cadre d’une solution à deux États était leur promesse majeure à partir des années 1990. Leur incapacité à la faire aboutir semble être la raison principale de leur quasi disparition. Lors de la signature des accords d’Oslo, la société israélienne soutenait largement un processus de paix4. Elle avait donné en 1992 une nette majorité au Parti travailliste (44 sièges) et au Meretz (qui gagnait 12 sièges dès sa première élection), légitimant le Premier Ministre Ytzak Rabbin dans sa démarche. Certes, de la méfiance envers les Palestiniens prévalait chez les Israéliens, dont les leaders travaillistes, qui percevaient avec scepticisme la transition rapide de l’OLP du terrorisme au pacifisme5. Cela n’empêchait cependant pas une majorité d’Israéliens de considérer la négociation et les concessions territoriales (la restitution des territoires occupés après le conflit de 1967) comme la meilleure voie possible, et donc à encourager.

Mais les espoirs suscités par l’accord ont progressivement été douchés à mesure que sa mise en œuvre traînait en longueur. Rabbin commet d’abord l’erreur de ne pas interdire la construction de nouvelles colonies, justifiant l’appréhension de sa population tout en renforçant la méfiance des Palestiniens. D’autant que le Hamas, craignant d’être marginalisé au sein de l’OLP, commet plusieurs attentats suicides à partir de 1994, qui renforcent la mentalité d’assiégés des Israéliens. En 1996, ces attentats coûtent la victoire à la coalition de gauche, qui devra attendre 1999 pour revenir au pouvoir avec Ehud Barak. La période est courte, puisque les travaillistes perdent définitivement leur majorité en 2001, et ne voit pas d’amélioration du processus de paix. Au contraire, en 2000 éclate la seconde Intifada, une longue révolte des Palestiniens, parsemée d’attentats terroristes, qui dure jusqu’en 2005.

Un nouveau paradigme s’installe alors dans l’opinion, largement porté par la droite6 : la paix n’apporte pas la sécurité, la gauche a donc échoué à protéger le peuple israélien. Une méfiance envers les Palestiniens et les représentants du camp de la paix, ONG, journalistes, politiciens pro-paix s’ancre et se confirme aux législatives de 2006, lorsque le parti travailliste et le Meretz qui font tous deux campagne sur un programme très « colombe » se font sèchement battre7. Deux ans plus tard, ni le Parti travailliste, ni le Meretz, ne dénoncent l’opération Plomb durci qui se traduit par des centaines de morts à Gaza8. Dès lors, la certitude d’une droitisation irrémédiable de l’électorat israélien se répand chez les travaillistes qui n’assument plus leur position pro-paix. Dans les années 2010, leur programme alterne entre flous et propositions radicales. Il va ainsi jusqu’à promouvoir, en 2016, la construction de murs entre les quartiers juifs et arabes à Jérusalem9.

La perte progressive de l’électorat israélien juif s’accompagne de celle des Arabes israéliens qui ne leur pardonnent pas d’avoir participé aux gouvernements à l’origine des répressions anti-palestiniennes des années 2000 et au début des années 201010. Ainsi, en 2022, 80% des Arabes israéliens ont voté pour des partis arabes11, dont les résultats sont aussi en baisse (10 sièges au total contre 15 en 202012). Ayant paradoxalement la possibilité d’assumer un rôle d’arbitre, de l’apathie semble s’être emparée de l’électorat arabe, dont la participation en 2022 a à peine dépassé les 50 %13.

Le néolibéralisme contre le travaillisme des débuts

La question palestinienne n’explique cependant pas tout le discrédit de la gauche israélienne. La politique socio-économique de cette dernière n’y est pas étrangère. Partis de gauche, le Meretz et travaillistes insistent sur la justice sociale, la redistribution des richesses et la lutte contre la pauvreté. Or, l’abandon de la question sociale par la gauche israélienne (du moins par le Parti travailliste) est devenu un poncif (justifié ou non) régulièrement convoqué pour expliquer ses défaites successives. La ligne relativement étatiste sur le plan économique qui prévalait au sein du Parti travailliste jusque dans les années 1970 a été renversée dans les années 1980, quand Shimon Peres, Premier Ministre issu du parti, a pris le train du néo-libéralisme.

Alors que jusqu’à présent les travaillistes s’étaient efforcés de construire les bases d’un État social14 (fournir une protection sociale élémentaire et satisfaire les besoins fondamentaux en matière de logement, de santé, d’éducation et de sécurité alimentaire), son action économique s’est dès lors traduite par des licenciements de fonctionnaires, le gel des salaires, un assainissement drastique des comptes publics et l’indépendance de la Banque centrale15. A plusieurs reprises lors de cette période, le Parti travailliste échouera aux yeux des électeurs à tenir sa promesse d’amélioration du niveau de vie, qui le sanctionneront. Depuis le parti semble être devenu inaudible sur le sujet, entraînant également le Meretz dans cette perte de crédibilité.

En réalité, un sérieux clivage existe à l’intérieur du Parti travailliste, entre les tenants d’une ligne social-démocrate et ceux d’une ligne plus centriste. L’évolution du rapport de force se répercutera dans la participation ou non du parti aux coalitions avec le centre et la droite dans les années 2000 et 2010. Ainsi, en 2006 le parti se démarque par un programme plus ambitieux par la volonté d’aider les populations fragilisées par les politiques néo-libérales.

Irrémédiablement pourtant, le programme socio-économique, à l’image du programme sur la paix, perdra en clarté, suscitant même des plaintes parmi des parlementaires, anciens ou en fonction, à l’image de Colette Avital en 201916. L’élection en 2017 de leur leader apparaît révélateur de ce manque de cap. Le candidat victorieux était Avi Gabbay, un nouveau venu en politique, issu des classes moyennes qui a fait fortune dans les télécoms. Sa campagne avait été menée non pas sur un programme particulièrement élaboré, mais sur les thèmes de la modernité et du renouveau, avec l’emploi de méthodes issues du privé (voilà qui rappelle un autre candidat victorieux en Europe occidentale la même année)17. Cette ligne n’a non seulement pas résolu les divisions entre la frange libérale et la faction davantage social-démocrate mais n’a pas non plus permis la victoire en 2019.

Un créneau existe pourtant toujours car la situation sociale est particulièrement inégalitaire dans ce pays, parfois qualifié de start up nation. Le miracle économique qu’il connaît depuis les années 2000 ne bénéficie pas à une partie conséquente de la population. Selon l’ONG, Latet, 2 627 000 personnes, dont 1 176 000 enfants, vivaient dans la pauvreté en Israël en 202218. Ce chiffre est en hausse par rapport à 2021 et le phénomène n’est pas nouveau. Or, les partis du centre et de la droite n’investissent pas les thématique de justice sociale.

Les idées de la gauche sont pourtant bien plus partagées que ses scores ne le laissent entendre. Environ 30% des citoyens israéliens seraient favorables à la solution à deux États (sans compter ceux qui soutiennent un État commun sans ségrégation)19. La société n’est pas si conservatrice qu’elle n’y paraît, en témoignent les manifestations contre la réforme de la justice. Une demande existe ainsi sur la question palestinienne comme sur le programme social mais trop souvent, il apparaît que la gauche soit victime d’un vote utile en faveur des partis centristes pour faire barrage à la droite20.

Cette multiplication de scores décevants semble avoir ouvert une séquence de remise en question et favorise l’émergence de propositions concrètes21 : fusionner le Parti travailliste et le Meretz, assumer clairement un programme pro-paix, mettant fin à l’occupation en imposant l’idée que la fin de l’occupation amènera la sécurité. Plusieurs figures mettent en avant la nécessité d’attirer les électeurs arabes, mais la défiance entre les deux communautés (et surtout des Arabes vis-à-vis des Juifs) est particulièrement forte, notamment par crainte des leaders arabes d’être instrumentalisés. D’autant il n’existe pas de consensus sur la solution concrète à donner au conflit : solution à deux États, ou État unique qui accorderait la nationalité à chaque habitant de la Cisjordanie, quelque soit sa religion22.

Ainsi, la faute principale de la gauche est d’avoir échoué à mener ses deux grands objectifs dans les années 1990 et ne pas avoir su par la suite, proposer dans la durée de projets cohérents à la population israélienne, ce qui a poussé les électeurs libéraux à se tourner vers le centre pour faire barrage à la droite. Un chantier de reconstruction semble se mettre en œuvre mais les divisions et désaccords restent encore nombreux.

Notes :

1 Libération. (01/2023). Israël : « C’est une crise institutionnelle, constitutionnelle, inédite dans l’histoire du pays » https://www.liberation.fr/international/moyen-orient/israel-cest-une-crise-institutionnelle-constitutionnelle-inedite-dans-lhistoire-du-pays-20230217_6NYVN4QHXNDWRNLBBN23I7DAIY/

2 Simon, D. (2009). « L’effondrement du Parti travailliste » Les Cahiers de l’Orient, 95, 83-94.

3 K. (01/2023). « Israël : vers la rupture ? » https://k-larevue.com/israel-vers-la-rupture/

4 Cohen, S. (2013). « La “dégauchisation” d’Israël ? Les paradoxes d’une société en conflit » Politique étrangère, , 51-64.

5Ibid.

6 Ibid.

7 Ibid.

8 Ibid.

9 Le Monde. (02/2016). En Israël, l’opposition travailliste présente son plan de séparation avec les Palestiniens. https://www.lemonde.fr/proche-orient/article/2016/02/10/en-israel-l-opposition-travailliste-presente-son-plan-de-separation-avec-les-palestiniens_4862923_3218.html

10 Simon, D. (2009). Op cit.

11 Lavie, E., Wattad, M., Gweder, A., et al. (2022). « Arab Society in Israel and the Elections to the 25th Knesset ». INSS – The institute for national security studies.

12 Ibid.

13 Ibid.

14 Charbit, D. (2023). « La gauche israélienne est-elle morte ? » https://laviedesidees.fr/La-gauche-israelienne-est-elle-morte.html

15 Jourdin, S. (2017). « La gauche israélienne et l’espoir social-libéral ». Esprit, , 16-19.

16 I 24 News. (01/2019). « The Future of Israel’s Struggling Labor Party » https://youtu.be/XLAfy6f6bKw

17 Jourdin, S. (2017). Op cit.

18 I 24 news. (11/2022). Plus de 2,6 millions Israéliens vivent dans la pauvreté, selon un rapport.

19 972 mag. (01/2023). « The Israeli right is the minority — the left need only realize it » https://www.972mag.com/israeli-right-minority-left-palestinians/

20 The New York Time. (11/2023). After Near Wipeout in Election, Israeli Left Wonders: What Now ? https://www.nytimes.com/2022/11/09/world/middleeast/israel-left-netanyahu.html

21 Ibid.

22 Ibid.