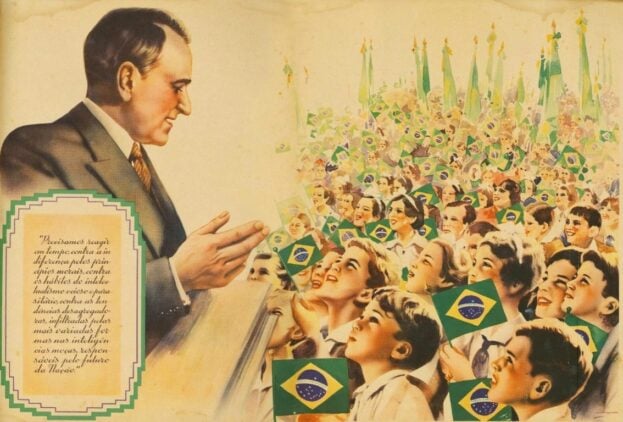

Il y a 70 ans, le Brésil s’arrête. Getúlio Vargas, président de 1930 à 1945 puis de 1951 à 1954, choisit de « quitter la vie pour entrer dans l’Histoire ». Se suicidant d’une balle dans le cœur, il demeure le chef d’État le plus influent et controversé de son pays. Ce notable devenu insurgé, issu des milieux oligarchiques, impulsa un ambitieux programme de réformes sociales. Anti-communiste forcené, il contribua à l’intégration des masses dans la vie politique. Tout en les maintenant sous sa tutelle. Retour sur son bilan et la guerre mémorielle dont il fait l’objet.

Doté d’un charisme que peu ont su égaler, Getúlio Vargas fut un précurseur. Arrivé au pouvoir en 1930 à la faveur de la seule révolte ayant mérité le titre de « révolution » au Brésil, il modernise rapidement un pays encore largement agraire et marqué par l’abolition tardive de l’esclavage – en 1888. Sous ses gouvernements, les masses entrent en politique, les travailleurs conquièrent des droits, le Brésil adopte un capitalisme d’État, l’industrie prospère et une identité nationale commence à dépasser les divisions régionales.

Mais cette modernisation a un coût : Vargas impulse un modèle autoritaire de développement où les avancées économiques et sociales se paient au prix fort de quinze années de répression. La voie du changement ne résidait nullement, à ses yeux, dans la démocratie représentative, mais dans un État fort et centralisé, capable d’orienter la nation vers le progrès. S’érigeant en rempart de l’anti-communisme, promouvant une alliance intime avec les militaires, il orchestre un auto-coup d’État en 1937. À la « vieille République » (1889-1930), il oppose l’Estado Novo, un régime foncièrement répressif et personnalisé, qu’il dirige pendant huit ans.

Son mode d’action ambigu nourrit les critiques modernes, notamment du Parti des Travailleurs de Lula, qui rejette toute filiation avec le « gétulisme », perçu comme sous-produit d’un rapport populiste aux masses. Adorée autant que décriée, quelle fut réellement l’œuvre du caméléon politique Getúlio Vargas, ce conservateur qui révolutionna le Brésil ?

Du notable à l’insurgé

Au-delà de la geste historique du personnage, il faut analyser les contradictions souterraines à l’origine de son œuvre.

Issu d’une famille de propriétaires terriens du Rio Grande do Sul, à la frontière avec l’Argentine, Vargas découvre ses talents politiques à la faculté de droit de Porto Alegre dans les années 1900, où il se forme au positivisme. Discret et conciliant, il devient député provincial en 1909, gravit les échelons jusqu’au poste de ministre de l’Économie en 1926, où il se distingue par sa modération.

Le soutien de la classe ouvrière repose sur un contrat implicite : des réformes contre une reconnaissance symbolique de Vargas comme « bienfaiteur »

Habitué aux querelles oligarchiques, sa socialisation politique se fait pourtant dans un contexte de profondes mutations politiques et sociales. La chute de l’ordre libéral en Europe se fait aussi sentir au Brésil. Dans l’esprit du temps, Vargas demeure – du début de sa carrière jusqu’au suicide – un anti-libéral.

L’insurrection d’octobre 1930 n’a pas de caractère social ou populaire accentué dans un premier temps. Il s’agit d’une révolution des élites contre les prétentions hégémoniques de São Paulo, à l’occasion de la succession présidentielle de 1929. Le Président sortant, Washington Luís, notable de São Paulo, souhaitait léguer le pouvoir à un autre « paulista », en rupture avec la règle tacite de rotation entre les États dans la direction de la fédération. La stratégie de Washington Luís visait à protéger les intérêts économiques liés au café, moteur de la prospérité de São Paulo et du Brésil, face au krach mondial. Mais son ambition de traduire l’essor économique de son État en pouvoir politique suscite davantage de rejet que d’adhésion.

Président de sa province à l’époque, Vargas accepte à contrecœur de rejoindre la course électorale. Sous la bannière de l’Alliance libérale, coalition hétéroclite d’oligarques dissidents, de jeunes officiers et d’intellectuels, son programme a connu une certaine popularité du fait de ses mesures, comme le vote à bulletin secret et l’amnistie des militaires tenentistas1. Sa candidature représente davantage une contestation de l’ordre politique que du système économique – et même la vive hostilité partisane manifesté dans les meetings devait s’amortir en désaccords courtois dans les coulisses gouvernementales. Vargas joue alors un double jeu : il signe un pacte de respect mutuel avec le président en exercice tout en gardant des relations cordiales avec un courant radical de l’Alliance libérale, qui fait planer l’idée de révolution au cas où Vargas venait à perdre les élections.

Battu aux urnes en mars 1930, il reconnaît d’abord sa défaite, ne prenant part que très tardivement à la conspiration. C’est l’assassinat de João Pessoa, son colistier, qui fournit le prétexte idéal pour le déclenchement de l’insurrection. Le soulèvement armé du 3 octobre est bref : les révolutionnaires prennent le pouvoir à Rio en quelques jours, mais Getúlio Vargas n’entra dans la capitale qu’en novembre, épargnant à son prédécesseur l’humiliation de la destitution en sa présence.

Incarner la révolution

Il revenait à Vargas de prendre la direction d’une situation insurrectionnelle aux contours flous. Sa personne suscitait davantage d’adhésion que d’autres figures « radicales » : Oswaldo Aranha, leader civil de la révolte, était jugé trop jeune ; Juarez Távora, commandant des insurgés du Nord, ne plaisait pas aux courants oligarchiques en raison de son passé tenentista. Getúlio Vargas, candidat malheureux de 1930 et ancien ministre, avait une carrière solide et représentait un État puissant. Il allait inaugurer une ère nouvelle, dont il n’était pas encore le protagoniste.

Chef du Gouvernement provisoire, il rejette la démocratie libérale comme voie de transformation, tant sur le plan économique que politique – sans songer pour autant à se débarrasser du capitalisme comme système économique, et du fédéralisme comme système politique. Dès son investiture il s’emploie à centraliser le pouvoir, s’opposant à un régionalisme jugé arriéré. Il met à bas la Constitution, gouverne par décrets-lois, dissout les assemblées nationales et provinciales, puis remplace les gouverneurs d’État par des interventores.

Ces agents fédéraux, désignés par Vargas et son entourage, disposent de pouvoirs étendus : législation, administration, répression et nomination des maires. Leur autorité contribue à affaiblir le pouvoir des élites régionales. Deux décrets, surnommés « codes des interventores », sont adoptés en 1931 et 1939 afin d’encadrer leurs fonctions fiscales et administratives, désormais contrôlées par des conseils consultatifs. Ainsi, Vargas assoit son autorité sur un appareil institutionnel dès 1931, s’affirmant comme homme d’État avant d’être chef charismatique.

Cette nouvelle façon de gouverner exacerbe les tensions entre l’autorité fédérale et les institutions locales. En juillet 1932, la « Révolution constitutionnaliste » éclate à São Paulo : l’instabilité du système des « interventions » y atteint son apogée, avec la nomination de six interventores différents en deux ans. Bien que réprimé, le soulèvement mène au démantèlement du Gouvernement provisoire. Pour freiner la libéralisation du régime post-révolutionnaire, Vargas confie à ses délégués provinciaux la mission de structurer des partis officiels favorables à son gouvernement. Il tente de consolider son influence au sein de la future Assemblée constituante, réunie fin 1933.

À l’issue des travaux constituants, une nouvelle charte est promulguée le 16 juillet 1934, et de nouvelles élections aussi bien locales que nationales sont organisées. Le scrutin indirect reconduit Vargas à la présidence et facilite la transition de nombreux délégués fédéraux vers des mandats constitutionnels à partir de 1935. Outre les dix interventores confirmés au pouvoir, d’autres gouverneurs élus entretenaient des liens directs avec le Président et son entourage. Le cas de Julio Müller est parlant : élu dans l’État du Mato Grosso, il était le frère de Filinto Müller, alors Chef de police du District Fédéral, en charge de la répression d’État contre les insurgés de 1932. Ainsi, le passage du pouvoir aux gouverneurs reste en partie fictif, la libéralisation du pays s’étant effectuée dans de nombreux cas par et pour les agents fédéraux.

Révolution travailliste ou « citoyenneté sous tutelle » ?

En parallèle des réformes politiques, Getúlio Vargas entend s’attaquer de front à la « question sociale ». D’abord pour des raisons sociologiques évidentes : la victoire de l’Alliance libérale en 1930 met fin à l’hégémonie politique des oligarchies provinciales, ouvrant la voie à de nouveaux acteurs politiques. En butte aux pressions d’acteurs hétérogènes – militaires, technocrates, anciens oligarques, presse émergente –, Vargas cherche à consolider son autorité sur un tissu social qui dépasse le cadre élitaire dont il est issu. Selon l’historienne Angela de Castro Gomes, le soutien qui lui est alors accordé par la classe ouvrière repose sur un contrat implicite : des réformes concrètes contre une reconnaissance symbolique de Vargas comme « bienfaiteur » du peuple2. Ce, dans le contexte d’une progression des idées communistes, que Vargas allait tenter de contenir les années suivantes.

Des raisons institutionnelles expliquent aussi cette prégnance de la « question sociale » : la centralisation croissante et le renforcement de l’exécutif ont uniformisé les politiques publiques à l’échelle nationale. Cette réorganisation clarifie les responsabilités entre autorités fédérales et régionales – ainsi, la création des caisses de retraites instaure un système de sécurité sociale plus équitable, dépassant les disparités régionales du régime précédent.

Un mois après la victoire de la révolution d’octobre 1930, Vargas crée un ministère du Travail, de l’Industrie et du Commerce, confié à Lindolfo Collor, compagnon du soulèvement. Issu d’une génération née sous la République, Collor critiquait ouvertement les élites parlementaires pour leur indifférence envers la « question sociale ». Dès 1919, il dénonçait un régime fiscal inéquitable où « les impôts des pauvres faisaient la fortune des riches »3.

Les élites libérales qui avaient lutté contre Vargas n’hésitent pas à retomber dans ses bras en 1935, voyant en lui un rempart contre la « maladie » communiste.

Dans son passage au ministère, Collor introduit la carte de travail, véritable symbole de la formalisation des relations professionnelles. Ce document, obligatoire pour tous les travailleurs, enregistre les informations essentielles de leurs parcours : employeurs, postes occupés, salaires, dates d’entrée et de sortie, ainsi que les éventuelles contributions au système de retraite. Vargas en détient lui-même la première carte, se proclamant « le premier travailleur du Brésil » – un geste repris par Perón en 1943. Parmi d’autres avancées sociales figurent la nationalisation de certaines mesures, telles que la régulation du travail des femmes et des mineurs (1931), la journée de huit heures (1932), les congés payés (1933). En 1932, le Brésil inscrit dans la loi l’égalité salariale entre hommes et femmes, devançant la France de quatre décennies. Cependant, cet éventail d’initiatives s’applique majoritairement aux travailleurs urbains.

Ces réformes ambitieuses peinent cependant à apaiser les aspirations populaires, croissantes depuis le début du siècle. Leader proche des masses, Getúlio Vargas s’opposait à l’organisation autonome des travailleurs. Le décret du 19 mars 1931 impose le principe d’unicité syndical, ne permettant qu’un seul syndicat par catégorie professionnelle et les plaçant sous tutelle gouvernementale. Par ailleurs, ce système conditionne les droits sociaux par l’adhésion syndicale, réservant la citoyenneté aux titulaires d’une carte de travail pour des métiers reconnus officiellement. Selon l’intellectuel brésilien Wanderley dos Santos, le principe « Qui a un métier, a un bénéfice » cherchait à instaurer une citoyenneté sous tutelle4.

Tandis que certains s’adaptent au pacte corporatiste, d’autres résistent, multipliant les grèves dès 1933. Dans les rues, l’Alliance Nationale Libératrice (ANL), coalition de gauche, et l’Action Intégraliste Brésilienne (AIB), mouvement fasciste, s’affrontent à échéances régulières. Dans le même temps, les fronts progressistes parviennent à faire adopter à l’Assemblée constituante le pluralisme et l’autonomie syndicale – un échec pour Vargas.

En 1934, en pleine libéralisation du régime, Lindolfo Collor est remplacé par Agamenon Magalhães au ministère du Travail pour « imposer un tour de vis ». Sous le commandement de Magalhães, la répression se durcit : création de syndicats « officiels » dirigés par des pantins du régime, et promulgation d’une nouvelle « Loi de sécurité nationale » en avril, facilitant la persécution des opposants du gouvernement fédéral. Un soulèvement communiste mené depuis les casernes échoue en novembre 1935, mais sert de prétexte à la consolidation d’un autoritarisme déjà bien en place5. Ainsi, « l’auto-coup » d’État contre le régime constitutionnel de 1934 sera indissociablement un coup porté à l’indépendance du mouvement ouvrier.

« Contre la Patrie, il n’y a pas de droits »

Les élites libérales, qui avaient lutté pour le retour à la démocratie électorale en 1932, n’hésitent pas à tomber dans les bras de Vargas en 1935, voyant en lui un rempart contre la « maladie » communiste. Entre l’insurrection communiste en 1935 et l’instauration de l’Estado Novo en 1937, Getúlio Vargas maintint une façade constitutionnelle, tout en plongeant le pays dans un état d’exception permanent. Les militaires, sous l’influence de l’ancien ministre de la Guerre, le général Goes Monteiro, organisent des comités de crise pour dresser une stratégie gouvernementale de répression au communisme. Dès janvier 1936, une Commission nationale composée de militaires pro-intégralistes traque les « subversifs ». Les prisonniers politiques sont ensuite jugés par un tribunal d’exception, dont l’instauration complète l’arsenal répressif.

Le Président peut compter sur la complaisance des élites parlementaires à l’égard de l’autocratisation et la militarisation du régime. La coercition va bien au-delà des insurgés, frappant l’ensemble de la classe politique. En 1936, l’Assemblée nationale, sous la plume du député Cunha Melo, justifiait le renouvellement de l’état de siège et l’emprisonnement des députés progressistes avec une maxime glaçante : « Contre la Patrie, il n’y a pas de droits ».

Avec un tel appareil sécuritaire, l’ordre public semblait enfin assuré. Mais voilà que le général Góes Monteiro découvre en 1937 un prétendu complot communiste, le Plan Cohen. L’histoire révélera que la conspiration venait plutôt du gouvernement. Monteiro connaissait en effet l’origine du plan, forgé par le capitaine fasciste Olímpio Mourão Filho, membre de l’AIB. L’événement déclenche une panique anticommuniste dans l’opinion publique, ouvrant la voie à l’Estado Novo. Sans opposition, Vargas proclame la dictature le 10 novembre 1937 à la radio – avant de se rendre, le soir même, à un dîner à l’ambassade argentine.

L’Estado novo

L’Estado Novo prolonge en partie la Révolution de 1930, ses instigateurs étant déjà actifs au sein de l’Alliance Libérale. Pour autant, une telle voie n’était pas inévitable semblait difficilement prévisible les années précédentes. En 1937, ce régime consacre la victoire d’un groupe autoritaire désireux de consolider les mutations antérieures.

L’Estado Novo, s’il emprunte son nom au régime salazariste, s’inspire davantage de l’Italie mussolinienne. Francisco Campos, auteur de la constitution de 1937, surnommée « polonaise » pour sa ressemblance avec la charte de Pilsudski, nourrissait, comme d’autres, une fascination pour le IIIè Reich. En effet, dans l’Estado Novo, les admirateurs du nazisme ne se font pas rares, en particulier parmi les militaires. Dans le sillage de l’abandon sinueux du libéralisme depuis le gouvernement provisoire, son but est d’éradiquer toute trace de pluralisme, qu’il se manifeste par l’autonomie provinciale ou l’expression d’une opinion divergente.

Ironie de l’histoire : le seul mandat démocratiquement obtenu par Vargas s’achève par un suicide

Corporatiste, anti-régional et anti-partisan, l’Estado Novo considère toute division – de classe, de culture, d’opinion politique – comme néfaste. Pour ses artisans, l’épisode constitutionnel de 1934 n’a fait qu’exacerber l’incompatibilité entre, d’un côté, le libéralisme et son goût pour les intérêts particuliers, et de l’autre, les exigences du développement. Pour marquer l’unicité de la nation, Vargas fait brûler les drapeaux des vingt États du Brésil lors d’une cérémonie publique, décrétant l’intervention fédérale généralisée. Cette fois-ci, il dispose d’un réseau mieux articulé d’interventores, lesquels assurent l’expansion du régime dans tous les États fédérés.

Sous la gestion des interventores, le gouvernement priorise l’urbanisation. Il n’y a pas un plan de combat à la pauvreté à proprement parler, mais les autorités s’efforcent d’améliorer les conditions de vie dans les villes. Les départements des municipalités dans chaque État sont chargés de produire des études scientifiques définissant la vocation des villes – industrielle, touristique, ou autre. L’Institut brésilien de géographie et de statistique, créé en 1937, fournit des données précieuses pour orienter la création de services publics. L’Estado Novo se distingue ainsi par ses grands travaux urbains, vitrines du régime.

Mais à l’ombre du progrès matériel, les libertés sont étouffées partout et les populations rurales restent particulièrement exclues – que ce soit sur le plan urbanistique ou social. Toute forme de contestation est censurée au sein du département de presse et de propagande, qui exalte Vargas en « père » bienveillant de la nation. L’Estado Novo poursuit ainsi une orientation sociale, mais gomme les luttes historiques du mouvement ouvrier, d’inspiration socialiste, communiste et anarchiste. Tout en délaissant encore les travailleurs des champs. Ce développement inégal conditionne une avancée des droits économiques par un recul sur les libertés civiques, améliore la condition des villes en appauvrissant les champs.

La catégorie « fasciste » reste pourtant peu utilisée par les historiens. Malgré le culte du chef et l’exaltation d’un homme nouveau, l’Estado Novo n’est ni dirigé par un parti unique ni fondé sur une idéologie raciste. Son nationalisme religieux semble instaurer une oppression strictement politique. Pragmatique, Vargas abandonne même l’Allemagne pour rejoindre les Alliés en 1942, séduit par l’appui financier offert par les États-Unis.

Anticipant une inévitable libéralisation à la fin de la guerre, Vargas réemploie une tactique de 1934 : structurer lui-même les partis. Appuyé sur les interventores, il donne naissance au Parti des Travailleurs (PTB), pour encadrer le mouvement ouvrier et contrer les communistes, et le Parti Social Démocratique (PSD), représentant officiel du régime. Il est le maître du centre politique grâce à cette manœuvre. En 1945, trahi par Góes Monteiro et Eurico Dutra, deux architectes de l’Estado Novo, Vargas est destitué. Ces deux anti-communistes notoires rappellent que son glissement vers une démocratie électorale, où la gauche a pu prendre une place significative avec le PTB, avait brisé la coalition de 1937.

Une empreinte indélébile ?

L’Estado Novo éteint les lumières, mais Vargas ne quitte pas la scène. Plus populaire que jamais, il incarne la démocratie des masses. Dirigeant les deux grands partis nationaux, il est démocratiquement élu président en 1951. Ironie de l’histoire : son dernier mandat, le seul obtenu par les urnes, s’achève par un suicide, scellant la postérité de la gauche comme de la droite au Brésil.

Malgré sa mort en 1954, acculé par la menace d’un nouveau coup d’État, il fait de nombreux successeurs. Marquant l’histoire plutôt comme « père des pauvres » que comme dictateur, son héritage autoritaire, militariste et anti-communiste sera tout de même repris par d’autres groupes, tout aussi organisés que le camp progressiste. Les interventores continueront ainsi de diriger les ministères et les États en qualité de gouverneurs jusqu’aux années 1970. C’est aussi sous le régime varguiste que se forment les architectes de la dictature de 1964.

Il faut attendre l’an 1990 pour que le président Fernando Henrique Cardoso annonce ouvertement la fin de l’ère Vargas. Le tournant du siècle marque une nouvelle orientation des politiques sociales, davantage centrées sur la redistribution. Cependant, même le Parti de Travailleurs, qui entend renouveler la politique sociale, ne peut échapper à l’ombre de Vargas. La consolidation des lois sociales de 2003 reprend ainsi le principe de « consolidation des lois du travail » de 1943. Alors que cette nouvelle gauche ne répète pas l’histoire, elle ne peut s’en défaire complètement.

Notes :

1 Le mouvement tenentista désigne les révoltes des jeunes officiers, appelés “tenentes”, dans les années 1920 (1922, 1924, 1925-1927). Les insurgés réclamaient des réformes politiques et sociales, mais sans idéologie précise. Ses membres se sont progressivement divisés : certains se sont orientés vers le communisme, d’autres vers le fascisme. À la veille de la Révolution de 1930, de nombreux tenentes éminents revenaient de l’exil, influençant le renversement du régime de Washington Luís et l’ascension de Getúlio Vargas.

2 Angela Maria de Castro Gomes. A invenção do trabalhismo. 3eme ed. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2005.

3 Article de Lindolfo Collor publié dans le journal « A Tribuna », Rio de Janeiro, le 15 mai 1919.

4 Wanderley Guilherme dos Santos. Cidadania e justiça: a política social na ordem brasileira. Rio de Janeiro: Campus, 1979.

5 L’Intentona Communiste (1935), baptisée par les contemporains de Vargas de « coup de folie communiste », fut une tentative de soulèvement menée par le Parti Communiste Brésilien, soutenue par certains militaires, contre le gouvernement de Getúlio Vargas. Il a été organisé par Luís Carlos Prestes, leader des tenentes dans les années 1920. Son mouvement, déclenché à Recife et Natal, puis à Rio, échoua en trois jours, entraînant une répression violente.