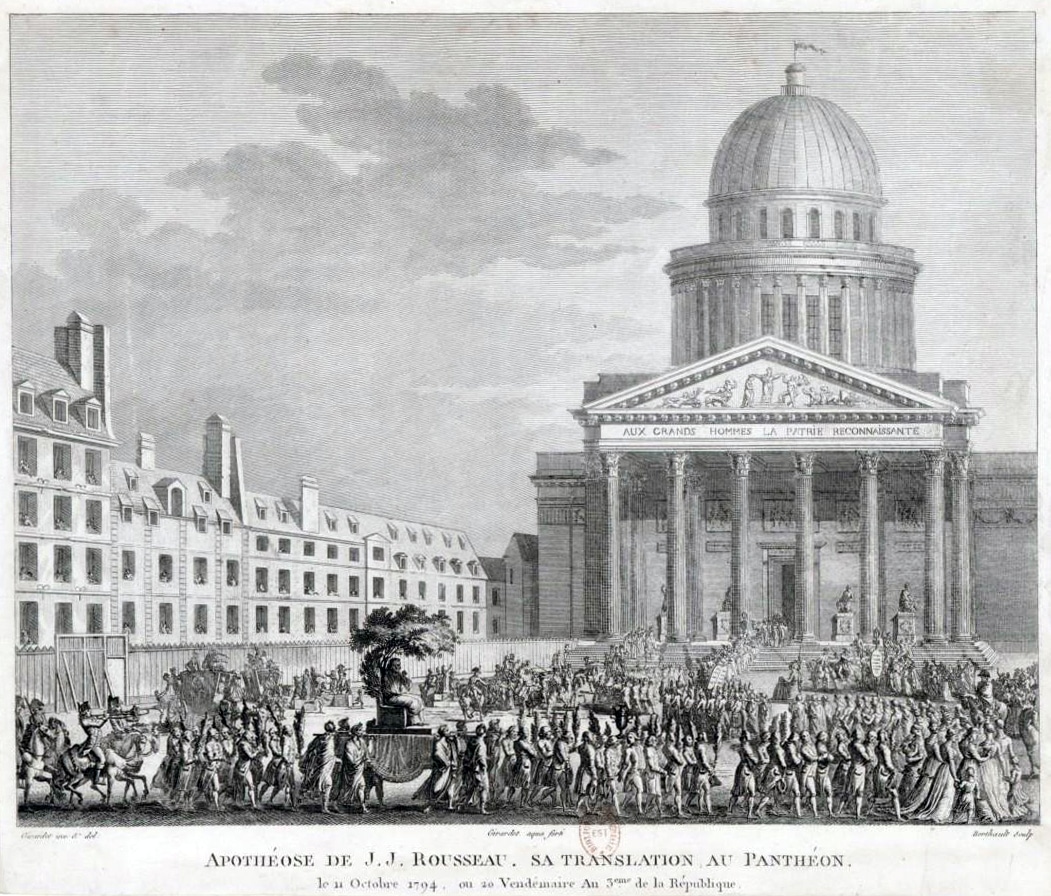

Contrairement aux citations convenues, le philosophe Jean-Jacques Rousseau n’est pas seulement un penseur républicain, défenseur de la souveraineté populaire et de la volonté générale. En effet, l’auteur du Contrat social avait très tôt identifié les conséquences du primat de l’économie sur le politique : accroissement des inégalités, perte d’indépendance stratégique, délitement de la puissance publique… Afin d’assurer l’autonomie des nations, Rousseau met alors au cœur de son projet la réduction du libre-échange et la promotion du travail non-marchandisé.

« Finance est un mot d’esclave »

Bien avant Marx, Rousseau dénonce les logiques piégées du libéralisme économique. La consécration de la « monnaie » favorise notamment le développement des intérêts égoïstes et l’accroissement des inégalités : en tant que moyen d’échange, elle facilite les transactions en les étendant à l’abstraction, entraîne à désirer plus qu’on ne le devrait, à acheter des choses superflues, et conduit à s’enchaîner aux promesses des bourses personnelles. « Donnez de l’argent, et bientôt vous aurez des fers. Ce mot de finance est un mot d’esclave, il est inconnu dans la Cité » écrit-il dans le Contrat Social. Ainsi, s’il reconnaît l’utilité la monnaie – en tant qu’outil nécessaire à certaines transactions, dès lors que le travail est divisé –, ce sont bien davantage les effets pervers liés à sa valorisation qui le préoccupent.

Pire encore : puisque la monnaie permet de tout acheter, elle donne aux riches un pouvoir sur toute chose, c’est-à-dire un pouvoir sur le monde. La monnaie ne répète donc pas seulement les inégalités qui peuvent la précéder, elle les accentue en favorisant l’accumulation des capitaux et, surtout, elle les institutionnalise. Rousseau rappelle combien les échanges ne se font jamais à armes égales. Dans son Discours sur l’origine des inégalités, il montre que les inégalités préexistent à l’institution de l’État et empêchent tout accord général qui soit fondé sur un équilibre d’intérêts. Dès lors que des individus sont dépendants de la richesse d’autres, nulle relation loyale ne saurait s’établir, comme en témoigne avec ironie cet extrait : « Vous avez besoin de moi, car je suis riche et vous êtes pauvre ; faisons donc un accord entre nous : je permettrai que vous ayez l’honneur de me servir, à condition que vous me donnerez le peu qui vous reste, pour la peine que je prendrai de vous commander. »

À l’heure de l’émergence de la bourgeoisie urbaine, Rousseau diagnostique déjà que les inégalités économiques ne se contentent pas de leur domaine, elles empiètent sur la constitution civile de la société : l’accumulation entraine la servitude. Il met ainsi le doigt sur les vicissitudes les plus classiques du salariat que nous retrouvons toujours à notre époque : le contrat de travail n’est pas librement consenti, puisqu’il ne s’établit pas d’égal à égal, mais se fonde au contraire sur la dépendance et la renouvelle par l’appropriation du travail du salarié.

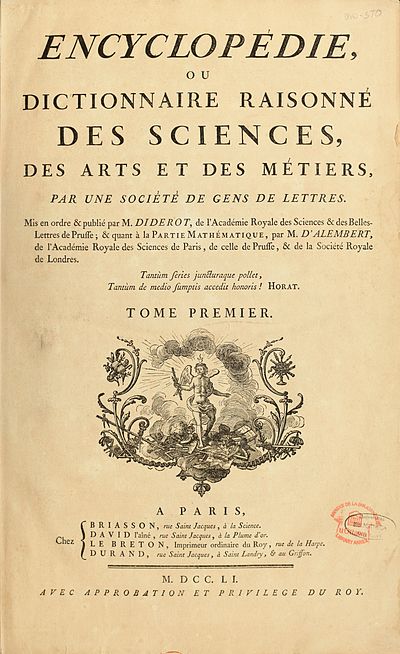

Dès 1755, dans son article sur l’économie dans l’Encyclopédie, Rousseau condamne, par ailleurs, les physiocrates de son époque. Ces derniers avaient pour projet d’organiser la société selon le calcul d’un ordre prétendument naturel des choses qui s’effectuerait au travers de l’économie. Le domaine politique serait alors une préoccupation révolue, un reliquat d’une époque obscure où l’on gouvernait au lieu d’administrer.

Cela pose cependant plusieurs problèmes à Rousseau : non seulement les inégalités et les relations de subordination sont toujours en arrière-fond de la société, mais surtout il n’y a pas que les considérations matérielles qui font le bonheur d’un peuple. Une bonne société se reconnaît à l’étendue de sa liberté, c’est-à-dire à la loi qu’elle s’est elle-même prescrite. C’est pourquoi, il est impossible de subordonner la politique à l’économie : rien ne saurait entraver la puissance souveraine.

Rousseau voit donc poindre, en son siècle, les présupposés qui conduiront à l’administration néolibérale du monde : la vie est réduite à sa dimension purement biologique et se trouve privée de sa spécificité morale ; l’État est perçu comme une structure superflue, qui doit laisser place à une organisation de la société selon des critères économiques ; le marché auto-régulé s’impose comme principe d’organisation du monde. Les individus n’ont alors d’autres choix que de « s’adapter » au milieu et d’abandonner leur puissance d’agir. À cet égard, le philosophe genevois était pourtant sans appel : « Renoncer à sa liberté c’est renoncer à sa qualité d’homme. »

Travail est un mot d’homme libre

Par ailleurs, la critique d’une société justifiée par des principes économiques ne conduit pas Rousseau à faire l’éloge d’une réduction de l’activité. Au contraire, ce dernier place au cœur de sa réflexion la question du travail. Ce dernier est à la fois le garant du bien-être des individus et de l’État. Pour le philosophe de l’autonomie, le travail des citoyens est nécessaire au bon fonctionnement de la société, dès lors qu’il permet de réduire, voire d’annuler, le besoin d’importer. L’objectif est assumé : il s’agit de réduire la dépendance aux puissances extérieures et de limiter les relations de commerces au strict minimum. Contre l’imaginaire du « doux commerce », Rousseau montre que ce dernier entrave les décisions souveraines, soumises, dans ce cadre, aux aléas des « voisins » et des « événements ».

C’est en ce sens qu’il faut comprendre la défense rousseauiste de l’autarcie et de la frugalité : afin que le pays soit le moins dépendant possible, il lui convient d’organiser son labeur pour produire ce qui lui est utile avant tout, et ce qui n’excède pas les besoins réels de ses citoyens. Le travail n’a donc pas vocation à générer de l’argent pour acheter des biens, mais s’impose comme une des conditions de l’autonomie politique. Ni exploitation, ni souffrance, mais signe d’émancipation et de bonheur commun, le travail rousseauiste résonne, dans une certaine mesure, avec les appels actuels à rétablir « l’honneur des travailleurs ».

De plus, le travail ne protège pas seulement la souveraineté, par l’indépendance qu’il permet, il garantit également l’ancrage des citoyens sur la terre où ils travaillent et matérialise leurs possibilités d’intervention dans le monde. Dans le livre III de l’Émile, le traité d’éducation livré par Rousseau, l’élève comprend en travaillant la terre qu’il a un droit sur le fruit de son labeur, autrement dit que son usufruit est légitime. À travers leurs activités, les travailleurs se découvrent également à mesure qu’ils produisent. Rousseau met ainsi en évidence la valeur existentielle du travail : le travail n’est pas qu’une activité laborieuse, il est aussi le moyen par lequel l’individu s’approprie le monde.

Or, cette dimension existentielle du travail est précisément celle qui est confisqué par la forme salariale et par la précarisation du travail. La première prive le travailleur des fruits de son travail et d’une partie du rapport au lieu qu’il occupe (puisqu’il ne possède pas les outils et les matériaux avec lesquels il travaille), tandis que la seconde soumet le salarié à une pression double : à la fois celle de perdre son travail, et celle de devoir le maintenir coûte que coûte malgré des cadences infernales.

Aux antipodes de l’appropriation capitaliste, le travail rousseauiste est donc au coeur de la République, comprise comme la chose de tous. La valeur qui lui est attribuée, combinée à la puissance organisationnelle de l’État, en fait le garant aussi bien de l’égalité que de la liberté, sans antinomie entre les deux. L’autonomie dépasse, en définitive, la simple forme juridique, le vœu pieu d’un énième philosophe idéaliste, et s’incarne dans la concrétion du monde vécu. Aussi Rousseau encourage-t-il son Législateur, sage instituteur des « peuples libres », à étudier les territoires sur lesquels sont installées les Cités, afin que les activités qui y soient menées correspondent aux possibilités naturelles, et veillent à ne jamais exploiter ni les travailleurs, ni la Terre.

Et bien qu’il ne s’agisse pas aujourd’hui d’appliquer à la lettre les conseils de Rousseau – l’interdépendance des nations a atteint un stade dont la critique rousseauiste ne saurait rendre compte –, sa pensée nous est léguée en héritage. Le philosophe était déjà en décalage avec les normes de son temps : en plein effervescence des Lumières, il a entrevu les dangers de la rationalisation du monde, et son accaparement par les logiques d’accumulation. Par contraste, il n’a cessé de questionner la légitimité de l’état de fait, au nom d’un autre état possible, et de défendre la morale inhérente à toute politique. “C’est ôter toute moralité à ses actions que d’ôter toute liberté à sa volonté” rappelle le Contrat Social dès ses premières pages. Articulant l’égalité et la liberté, la souveraineté et le travail, la vie et l’existence, Rousseau permet donc d’envisager un projet de société porteur de justice et de sens, et offre de la profondeur pour dépasser les impasses politiques de notre époque.

Pour approfondir :

BERTHOUD Arnaud, « La notion de travail dans l’Emile de J.J. Rousseau », Cahiers d’économie politique, Rousseau, philosophie et économie, 2007.

DUFOUR Alfred, « Rousseau et ses Considérations sur le gouvernement de Pologne ou Rousseau historien et législateur antimoderne ? », Revue Française d’Histoire des Idées Politiques, 2019.

HURTADO Jimena, « Jean-Jacques Rousseau : économie politique, philosophie économique et justice », Revue de Philosophie économique, 2010.

HURTADO Jimena et Claire PIGNOL, « Rousseau, philosophie et économie », Cahiers d’économie politique, Rousseau, philosophie et économie, 2007.

PIGNOL Claire, « Une critique de l’économie politique : Rousseau contre l’économie walrassienne ? », Revue économique, 2018.

ROUSSEAU J.-J., Considérations sur le Gouvernement de Pologne, et sur sa réformation projetée, 1771.

ROUSSEAU J.-J., Discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité parmi les hommes, 1755.

ROUSSEAU J.-J., Émile ou De l’éducation, 1762.

ROUSSEAU J.-J., Discours sur l’économie politique, 1755.

ROUSSEAU J.-J., Projet de constitution pour la Corse, 1765.

XIFARAS Mikhail, « La destination politique de la propriété chez Jean-Jacques Rousseau », Les Etudes philosophiques, 2003.