Gérard Noiriel est historien du monde ouvrier et pionnier de l’histoire de l’immigration. À l’origine du Comité de vigilance contre les usages publics de l’histoire, il est également l’auteur d’une Histoire populaire de la France, parue en septembre dernier chez Agone. Dans cet entretien, il revient sur son parcours personnel de chercheur, et plus largement sur sa conception du métier d’historien, conscient à la fois de son rôle dans la société, et de la nécessité de maintenir l’autonomie du champ scientifique. Entretien réalisé par Leo Rosell, retranscription par Marie-France Arnal.

LVSL – Vous avez publié en septembre dernier une Histoire populaire de la France, domaine en plein essor quelques années seulement après celle de Michelle Zancarini-Fournel et le mouvement initié par Howard Zinn aux Etats-Unis, ou E. P. Thompson en Angleterre. Quelle a été votre démarche en abordant ce sujet, vos objectifs principaux, et les enjeux de cette histoire ?

Gérard Noiriel – Je pense que nous sommes dans un contexte où la nécessité se fait sentir, y compris chez un certain nombre d’historiens, de revenir au populaire, alors que dans les décennies antérieures, il y avait eu un désintérêt pour cette question. Si je prends mon cas, j’ai commencé par travailler sur l’histoire ouvrière, puis j’ai bifurqué vers l’histoire de l’immigration. D’autres collègues sont passés à l’histoire des femmes, par exemple. Nous étions en même temps les héritiers d’une génération qui, elle, avait beaucoup étudié l’histoire ouvrière. Dans le contexte politique où nous sommes, la nécessité se fait sentir de réinvestir la question populaire pour tous ceux qui croient encore un peu à l’action civique. C’est la première raison qui m’a poussé à écrire ce livre.

La seconde raison est que je voulais aussi intégrer l’ensemble des recherches que j’ai pu mener depuis 40 ans au sein d’une même problématique. En y réfléchissant, je me suis rendu compte que le point commun de toutes ces recherches était la question du populaire. J’avais aussi une demande d’Agone qui datait d’une dizaine d’années – quand ils ont publié la version française du livre d’Howard Zinn, Une histoire populaire des Etats-Unis de 1492 à nos jours – de me lancer dans l’écriture d’un ouvrage similaire pour la France. J’ai donc accepté cette proposition, j’ai commencé à y travailler, puis, pris par d’autres travaux notamment sur le ‟Clown Chocolat”, j’ai mis ce sujet de côté et c’est seulement depuis trois ou quatre ans que j’ai repris cette tâche de façon intensive.

“L’identité-même des classes populaires a toujours été, au moins en partie, fabriquée par le regard que les dominants portent sur elles. Mais en s’appropriant ce regard dominant, les dominés en ont fait une arme pour leurs propres luttes collectives.”

Au niveau de la problématique, j’ai une double formation en histoire et en sociologie, ce qui m’a conduit à développer un domaine qu’on appelle aujourd’hui « la socio-histoire ». C’est peut-être ce qui me différencie de ce qu’a fait Michelle Zancarini-Fournel. J’ai commencé ma carrière dans l’entourage, sans en être très proche non plus, de Pierre Bourdieu et, dans une moindre mesure, de Michel Foucault. Leur approche des relations de pouvoir m’a parue fondamentale pour comprendre le monde social, c’est pourquoi je l’ai placée au centre de ma réflexion sur le « populaire », qui ne se limite pas, loin de là, aux classes populaires.

Ce que je montre dans ce livre, c’est que l’histoire populaire est un processus de longue durée qui résulte des relations dialectiques qui se sont nouées au cours du temps entre les dominants et les dominés. L’identité-même des classes populaires a toujours été, au moins en partie, fabriquée par le regard que les dominants portent sur elles. Mais en s’appropriant ce regard dominant, les dominés en ont fait une arme pour leurs propres luttes collectives, ce qui a contraint les classes dominantes à modifier leur discours et leurs stratégies.

LVSL – Vous insistez justement sur la « marginalisation du populaire », notamment à travers la mobilisation de l’histoire par Emmanuel Macron, une histoire sans peuple. Pouvez-vous nous expliquer davantage ce que vous entendez par « populaire » ?

G. N. – Dans cette perspective, on peut poser la question de la différence entre une population et un peuple. Pour moi une population est un ensemble d’individus juxtaposés, sur un territoire, alors que le peuple est composé d’individus ayant un lien entre eux. C’est la question du lien social qui est fondamentale et qui traverse tout cet ouvrage. Je montre que, dans le cas français, c’est l’État qui a constitué le lien social, le lien à distance entre des individus qui ne se connaissent pas, mais qui sont quand même liés les uns aux autres.

“Désormais ce qui fait la représentation n’est plus le fait d’être « d’une race supérieure », comme on le disait déjà à l’époque, mais au contraire, d’être égaux.”

C’est la raison pour laquelle j’ai commencé cette histoire à l’époque de Jeanne d’Arc, qui est le début de l’État, à travers un État royal qui s’impose à la fin de la guerre de Cent ans. La construction du peuple français débute à ce moment-là et, dans un premier temps, la relation de domination est une relation d’assujettissement. C’est-à-dire que les membres du peuple français sont liés entre eux en tant que sujets du roi. C’est le rapport de souveraineté qui lie un roi à des sujets. Cette relation de pouvoir parcourt les siècles de l’Ancien Régime, avec une définition de la domination construite sur le fait que le roi de France et plus globalement la noblesse représentent le peuple français parce qu’ils sont d’une autre essence, d’une autre « race » que le peuple. Aux yeux du roi, issu de la noblesse, c’est cette distinction qui légitime ses privilèges, puisqu’il détient son pouvoir de droit divin.

Tout ceci est rompu avec la Révolution française, où l’on passe à un nouveau lien, structurellement institutionnalisé par l’État et qui devient un lien de citoyenneté. Désormais ce qui fait la représentation n’est plus le fait d’être « d’une race supérieure », comme on le disait déjà à l’époque, mais au contraire, d’être égaux. Cela change radicalement la définition même de la « représentation ». A partir de 1789, les dirigeants de l’État représentent la nation parce que les gouvernants ont la même identité que les gouvernés.

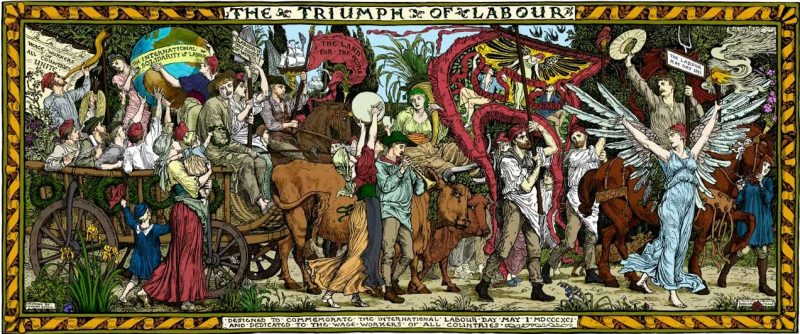

Ce changement est extrêmement important car il définit une nouvelle étape dans la conception de la souveraineté. Se greffe là-dessus la question économique, qui s’articule à la question politique avec le développement du capitalisme et la naissance du mouvement ouvrier. Cette époque, que l’on peut décrire comme « l’ère des révolutions », débute vers 1750 et s’achève avec l’écrasement de la Commune de Paris en 1871. Elle est dominée par tous les grands épisodes révolutionnaires de l’histoire de France, au cours desquels s’affrontent deux conceptions de la citoyenneté : la conception bourgeoise, fondée sur la délégation de pouvoir (mettre un bulletin dans les urnes tous les 5 ans), et la conception populaire, fondée sur la démocratie directe, qui est mise en œuvre dès 1792 par les ‟sans-culottes”. On retrouve ce modèle en 1848 – comme Louis Hincker l’a étudié dans sa thèse sur ‟les citoyens combattants” – puis sous la Commune de Paris avec une première expérience de communisme municipal.

On entre ensuite dans une nouvelle époque, celle dans laquelle nous sommes encore aujourd’hui mais dont nous sommes peut-être en train de sortir, époque qui débute avec la nationalisation de la société française. Dans une reconstruction autour de la Troisième République s’impose le principe de délégation de pouvoir, donc de démocratie électorale, dans un cadre national avec un clivage central qui oppose désormais les nationaux aux immigrés étrangers et aux colonisés.

Les trois grands modèles historiques de relations de pouvoir que je viens d’évoquer constituent des matrices à l’intérieur desquelles se logent d’autres formes de domination sociale, qui traversent aussi les classes populaires, comme la domination masculine ou encore les clivages fondés sur la nationalité ou l’origine des personnes. La difficulté propre à une histoire populaire entendue ainsi est de réussir à articuler toutes ces dimensions pour aboutir au temps présent.

LVSL – Vous avez déjà évoqué votre passage d’une histoire du mouvement ouvrier à celle de l’immigration qui s’est, selon vous, souvent apparentée à un « non-lieu de l’histoire ». Qu’est-ce qui a provoqué ce glissement dans vos thématiques de recherche, et surtout comment expliquez-vous le fait que l’immigration soit devenue un enjeu politique majeur dans le débat public ?

G. N. – J’ai fait ma thèse sur les ouvriers sidérurgistes et les mineurs de fer de la région de Longwy. Dans leur immense majorité, ces ouvriers étaient aussi des immigrants ou issus de l’immigration. La thématique était donc déjà présente, mais à l’époque, personne ne travaillait sur l’immigration. Des gens me disaient qu’on ne pouvait pas faire carrière en histoire, en France, en travaillant là-dessus. À l’inverse, aujourd’hui on me demande pourquoi j’ai choisi ce créneau porteur, ce qui est amusant avec du recul.

“Mais pour moi, faire l’histoire de l’immigration, c’est encore faire de l’histoire populaire. Séparer les deux n’aurait pas beaucoup de sens.”

J’étais déjà dans une logique militante. Enseignant dans un collège de la banlieue de Longwy, j’avais vécu là-bas les grandes grèves de 1979-80 qui ont mobilisé toute la région pendant près de 6 mois. L’histoire ouvrière avait été beaucoup défrichée par toute une génération avec Madeleine Rebérioux, Rolande Trempé, Michelle Perrot ou encore Yves Lequin, mais l’immigration, en tant qu’objet propre de la recherche historique, était un champ complètement inexploité. Je me suis lancé dans cette voie et me suis rendu compte qu’au-delà de Longwy, l’immigration avait eu un impact très grand dans l’histoire de France, et je l’ai donc intégrée à mes réflexions.

Mais pour moi, faire l’histoire de l’immigration, c’est encore faire de l’histoire populaire. Séparer les deux n’aurait pas beaucoup de sens. Ce champ de recherches a mobilisé une grande partie de mon énergie pendant de nombreuses années parce que je me suis battu pour la création d’un lieu de mémoire, la Cité nationale de l’histoire de l’immigration (CNHI) devenue le Musée de l’immigration.

J’ai montré dans mes livres que ce sujet avait constamment été au centre de la vie politique et sociale de la France depuis les années 1880, moment où le « problème » de l’immigration surgit dans le débat public. La plupart des questions que l’on pose aujourd’hui étaient en fait déjà posées à l’époque. Par exemple, la question des ‟clandestins” apparaît à ce moment-là, même s’il n’y a pas encore de statistiques. Mais aussi la question de ce que l’on appelle aujourd’hui le communautarisme, à propos d’Italiens qui ont osé siffler la Marseillaise, bien avant que la question revienne au devant de l’actualité à la suite d’un match de football entre la France et l’Algérie.

Les immigrés ne sont pas pour autant responsables de ce fait, qui serait plutôt imputable au regard national qui est porté sur les migrants. J’ai analysé cette situation comme une structure et comme un symptôme, une pathologie de l’État-nation, républicain, parce que ce n’est pas partout pareil. En France, la construction républicaine de la société a apporté des choses très positives, comme l’intégration des classes populaires, mais en même temps, elle a généré cette espèce de fantasme sur l’étranger, sur l’espion étranger, sur les minorités. On annonce toujours des catastrophes pour la nation due à « l’invasion » des migrants, mais celles-ci n’ont jamais lieu. On trouve déjà chez les penseurs antisémites de la fin du XIXème siècle, comme Drumont, ce discours apocalyptique, qui est surtout un fonds de commerce. La naissance de la presse de masse a beaucoup amplifié cette dimension commerciale, car il faut susciter les peurs pour mieux vendre.

Je pensais, en faisant cette histoire de l’immigration, que l’on parviendrait à contrer ces discours-là, mais j’ai dû me rendre compte que cela ne fonctionnait pas comme je l’aurais souhaité, parce qu’il existe des intérêts beaucoup plus puissants que des intérêts purement intellectuels ou rationnels.

En ce sens, le Front National représente une nouvelle forme d’extrême-droite, et c’est pourquoi je n’aime pas trop qu’on fasse des amalgames avec les années 30. Ceux qui comparent Le Pen et Hitler ou même Pétain ne sont plus crédibles car les gens pensent : « Si Le Pen était un horrible nazi, est-ce que les télés l’inviteraient en prime time ? Auraient-ils invité Hitler ? » Ils sentent l’hypocrisie de cet argument. Les médias en profitent car jouer avec les peurs permet de vendre davantage. Et ça, Le Pen l’a bien compris, en multipliant les scandales. Dans le programme du RN, la République n’est pas remise en cause. L’extrême-droite dans les années 30, comme l’extrême gauche d’ailleurs, remettait en cause la démocratie. On a donc un changement de structure, ce qui rend plus difficile la solidarité.

“Aujourd’hui la situation est différente. Beaucoup ne craignent pas le RN. Au contraire, ils l’identifient à une solution, du moins ils souhaitent l’« essayer »”

En 1934, le front antifasciste s’est constitué parce que beaucoup de gens avaient pris conscience que, au-delà des immigrés, eux-mêmes étaient mis en cause et que le triomphe du fascisme représentait un risque pour eux. Si beaucoup d’entre-eux se désintéressaient de l’exploitation des immigrés, ils se sentaient directement concernés. La formation du front antifasciste permit de construire une alliance de classe et d’aboutir à un programme qui prenait en compte les questions économiques et sociales tout en défendant les droits des « minorités », comme les immigrés, les réfugiés et les Juifs.

Depuis les années 1980, la pacification des rapports sociaux et la restructuration de l’espace public ont permis la montée inéluctable d’une nouvelle extrême droite. Cette nouvelle extrême droite ne se donne plus des objectifs révolutionnaires, elle ne dit plus explicitement qu’elle veut abattre la démocratie.

Aujourd’hui, la majorité des Français n’éprouve plus ce genre de craintes. Au contraire, ils identifient le RN à une solution, du moins ils souhaitent l’« essayer », et les formes de divisions qui ont toujours existé au sein des classes populaires fonctionnent d’autant mieux. On rencontre cette difficulté quand on veut maintenir quand même une solidarité avec les gens qui viennent d’autres pays, qui ont connu de nombreuses souffrances. C’est pourquoi il est paradoxalement plus difficile de mener ce combat aujourd’hui que dans les années 30, ce qui est plutôt inquiétant.

Lorsqu’Emmanuel Macron évoque les années 30, il ne s’attaque donc pas aux racines du mal. Rappelons que les démocraties ont finalement triomphé du fascisme et du nazisme en mettant en œuvre des politiques économiques et sociales en tout point opposées à celles qu’il défend aujourd’hui. De même que la crise du capitalisme, le « Jeudi Noir » de Wall Street en octobre 1929, a joué un rôle décisif dans la montée en puissance des forces réactionnaires en Europe, c’est la crise du capitalisme financier qui explique aujourd’hui l’accession au pouvoir de l’extrême droite dans plusieurs pays européens, sans parler du Brésil et des Etats-Unis. Le New Deal aux Etats-Unis, de même que le Front Populaire en France, avaient ouvert la voie dès les années 1930 aux politiques keynésiennes qui se sont imposées au lendemain de la guerre, afin de mettre un terme aux catastrophes inéluctables de la doxa libérale, incarnée aujourd’hui par Macron.

Le plus grave, c’est que ces réflexions superficielles sur le retour des années 30, discours instrumentalisé à l’approche des Européennes pour servir l’opposition qu’il veut créer entre progressistes et nationales, ont permis à Zemmour et consort de dénoncer la « dramatisation » de la situation actuelle pour défendre les dirigeants d’extrême-droite ayant conquis récemment le pouvoir, sur fond de : « Salvini n’est pas Mussolini » ou « Orban n’est pas Hitler ».

LVSL – Nous aimerions également revenir sur votre conception du métier d’historien. Vous apparaissez comme un historien engagé, qui n’hésite pas à assumer ses idées et à intervenir dans le débat public. Quelle articulation faites-vous entre discours scientifique et discours militant ?

G. N. – C’est une chose qui m’a toujours préoccupé. Je me suis initié à l’engagement politique dans les années 70, quelques temps seulement après 68. Il y avait alors une très forte mobilisation dans les universités. J’étais militant à l’UNEF au départ, puis l’UNEF ayant des liens étroits avec l’UEC à Nancy, je suis devenu étudiant communiste, avant d’adhérer au PCF, ce qui n’a pas été facile. J’ai connu la glaciation, le retour en arrière du PCF, la question du stalinisme.

“Il faut maintenir des principes de base que sont l’explication, la compréhension au lieu du jugement.”

Le stalinisme était une entreprise menée par les dirigeants du parti pour culpabiliser les intellectuels, en nous disant : « Vous êtes des Bourgeois, alors que nous représentons la classe ouvrière ». Ce genre de discours a paralysé l’esprit critique de beaucoup d’intellectuels de gauche. J’en ai tiré la leçon qu’il fallait lutter pour maintenir l’autonomie de la réflexion. Cela n’empêche pas de travailler avec des partis, quand ils vous invitent, mais en gardant une large autonomie, en évitant d’être utilisé comme courroie de transmission. C’est l’idée que j’ai défendue et je la défends encore.

Aujourd’hui, il ne s’agit plus tellement du PCF mais des associations qui parlent au nom des « minorités », des « femmes », etc. Il faut faire aussi une analyse critique de ces mouvements, en se demandant toujours qui parle en leur nom, quel est le statut des porte-paroles. Il ne s’agit pas de discréditer ces luttes auxquelles je participe moi-même en tant que citoyen, mais de préserver l’autonomie de la réflexion savante, c’est-à-dire ne pas juger mais expliquer et comprendre.

C’est une démarche qui n’est pas facile à mener parce que, en même temps, je me considère comme un historien engagé, ce qui pose le problème des limites de l’objectivité. Je dis que l’objectivité est un horizon. On mène des combats au nom de l’objectivité même si on ne l’atteint jamais. C’est pour cette raison que je pense que la démocratisation de l’accès au monde universitaire permet aussi d’ouvrir le champ de la réflexion. En même temps, il faut maintenir des principes de base que sont l’explication, la compréhension au lieu du jugement.

J’ai tenté d’appliquer ces principes à mon propre univers, notamment dans mon livre sur la « crise » de l’histoire ; en évoquant les rapports de domination au sein même du champ historique. Cela ne m’a pas empêché de faire carrière dans l’institution. C’est pourquoi je dis à mes collègues : « Vous êtes dans un pays où l’on peut développer des critiques publiques sans risquer la prison, ni même l’exclusion. Alors pourquoi, vous, les universitaires êtes-vous aussi frileux ? Pourquoi les problèmes internes à notre petit milieu sont-ils presque toujours débattus en catimini ou en petits comités ? Pourquoi n’est-ce pas exposé dans l’espace public ? »

C’est une forme d’autocensure tout à fait regrettable. J’ai toujours eu pour principe de ne jamais entrer dans des cabales privées, c’est-à-dire que j’ai toujours formulé des critiques d’abord publiquement, ce qui m’a évité d’être pris dans toutes les formes de commérage qui existent à l’université comme dans tous les milieux sociaux. Je pense que nous avons un devoir d’exemplarité. Nous avons une relative autonomie, nous sommes fonctionnaires. On nous donne cette protection pour nous permettre d’affronter un certain nombre de contradictions. Je sais bien que la posture que je représente est assez minoritaire dans ma discipline, mais je pense qu’elle mérite d’exister.

LVSL – Vous parlez justement de critiques au sein du milieu universitaire mais aussi dans le débat public. Vous dénoncez notamment les usages que peut connaître l’histoire à des fins militantes à travers le Comité de vigilance contre les usages publics de l’histoire. Quel a été l’élément déclencheur qui vous a conduit à créer cette association et n’entre-t-elle pas finalement en contradiction avec l’autonomie du chercheur que vous prônez ?

G. N. – Comme son nom l’indique, l’objectif majeur de ce comité est de veiller sur les usages publics de l’histoire à des fins mémorielles, notamment par les hommes politiques. Michèle Riot-Sarcey, Nicolas Offenstadt et moi-même avons fondé ce comité en 2005 parce qu’une loi remettait en cause l’autonomie des enseignants-chercheurs en voulant les obliger à présenter le « rôle positif » de la colonisation.

Parallèlement, le Conseil Représentatif des Associations Noires de France (CRAN) voulait intenter un procès à un collègue qui avait écrit des choses sur l’esclavage qui ne lui plaisaient pas. Ces deux extrêmes nous ont poussés à créer ce comité, même si nous n’étions pas tous sur la même longueur d’ondes quant à nos attentes.

J’étais de ceux qui créaient ce comité pour préserver l’autonomie de la recherche, c’est-à-dire que si une loi nous avait imposé de présenter les aspects négatifs de la colonisation, j’aurais réagi de la même manière parce qu’un historien, un enseignant en histoire, n’a pas à entrer dans des jugements moraux. Il doit expliquer le passé, ce qui signifie, en l’occurrence, expliquer en quoi a consisté le système de domination qu’on appelle la colonisation.

LVSL – Par ailleurs, de nombreuses polémiques agitent régulièrement le débat public concernant des rééditions et autres commémorations d’auteurs tels que Louis-Ferdinand Céline, Charles Maurras ou Lucien Rebatet, et même Hitler avec Mein Kampf. Quelle est votre position sur cette question ? Les trouvez-vous légitimes ou dangereuses ?

G. N. – J’avoue ne pas avoir énormément réfléchi à cette question. Personnellement, je serais plutôt favorable à une réédition accompagnée d’un appareil critique. On ne peut pas empêcher les diffusions sous le manteau, par internet, donc cela se fera dans tous les cas sans garde-fou, sans contrôle.

Ceux qui plaident pour la censure sont confrontés au problème des limites. Le cas de Céline peut interpeller mais alors pourquoi pas celui de Barrès ? Va-t-on rééditer Barrès ? Zeev Sternhell a montré dans ses travaux que Barrès avait tenu des propos explicitement antisémites pour lesquels aujourd’hui il irait en prison. De même, interdira-t-on, par exemple, les représentations que Toulouse-Lautrec a données dans ses dessins, du Clown Chocolat avec une tête de singe ? On voit bien que quand on met le doigt dans cet engrenage il n’y a plus de limites parce il n’y a pas de critères vraiment objectifs qui les définissent.

Je préfère affronter la chose avec un appareil critique qui permette aux gens de se faire une idée. Ceux qui veulent se procurer et lire ces ouvrages trouveront toujours le moyen de le faire. Je suis même persuadé qu’une interdiction créerait des émules, l’interdit attire, tout comme la répression. J’ai montré dans mon livre combien la répression a aussi favorisé les causes que l’on voulait interdire.

LVSL – Dans cette perspective, vous dites vouloir sortir du milieu strictement universitaire et vous adresser à un public qui ne lirait pas forcément vos ouvrages. Comment vous y prenez-vous, à votre échelle, pour lutter contre cette tendance à l’élitisme de la recherche historique ? Quel enjeu représente pour vous l’éducation populaire ?

G. N. – C’est vrai que c’est quelque chose qui m’a frappé lorsque j’ai découvert ce milieu. J’ai raconté très rapidement mon itinéraire : je viens d’un milieu populaire. À l’époque, on n’allait pas au lycée lorsqu’on était un enfant de milieu populaire, on était orienté vers des collèges d’enseignement général, jusqu’en 3ème, puis on passait le brevet et on devenait employé. Moi, j’ai pu continuer mes études parce que j’ai passé le concours d’entrée à l’École normale d’instituteurs, ce qui était une chance que n’ont plus les jeunes des classes populaires.

“Mon premier poste à Longwy m’a immergé dans le monde fascinant des « hommes du fer ». J’ai décidé de leur consacrer ma thèse”

Aujourd’hui, pour devenir instituteur, il faut faire des études jusqu’à 25 ans. Comment voulez-vous que les gens issus de milieux modestes y parviennent ? En 1970, j’ai dû démissionner de cette école normale pour pouvoir continuer mes études à l’université car comme l’Éducation nationale nous avait payé nos études, elle voulait nous garder dans l’enseignement primaire.

J’ai été marqué par ce genre de discriminations. C’est ce qui explique que lorsque je suis arrivé à l’université de Nancy II, je me suis rapidement engagé à l’UNEF puis à l’UEC. Ce sont des professeurs d’histoire médiévale, comme Robert Fossier et Michel Parisse, qui m’ont donné le goût pour la recherche. Une passion qui m’a fait accepter la discipline qu’il fallait nécessairement respecter pour réussir l’agrégation. Mon premier poste à Longwy m’a immergé dans le monde fascinant des « hommes du fer ». J’ai décidé de leur consacrer ma thèse, dirigée par Madeleine Rébérioux.

J’ai eu mon premier poste universitaire comme « caïman » (agrégé répétiteur) à la rue d’Ulm à 36 ans. D’ailleurs ce n’était pas un poste d’historien – je n’ai jamais eu de poste d’historien -, c’était un poste de sociologue, créé pour animer le DEA de sciences sociales qui venait d’être mis sur pied. J’ai travaillé et appris beaucoup avec le sociologue Jean-Claude Chamboredon, qui a été mon mentor et pour qui j’ai toujours eu une énorme admiration et une énorme affection. Passer de la petite école normale des Vosges à la grande Ecole normale de la rue d’Ulm fut une expérience marquante.

J’ai été brutalement transposé dans un monde qui était à des années-lumière de celui que j’avais connu jusque-là. J’ai découvert, avec surprise, le fonctionnement réel du monde universitaire. Il y avait un énorme hiatus : je connaissais désormais physiquement ces universitaires et ces grands intellectuels dont j’avais lu les écrits, ce qui est une expérience extraordinaire parce qu’on passe de la représentation qu’on se fait des gens quand on les lit à la réalité. C’est cette expérience qui m’a conduit par la suite à m’intéresser à la réception des discours universitaires, et notamment des miens.

“J’ai toujours voulu garder un contact avec les gens qui ne lisent pas les bouquins des universitaires, parce que je crois à la dimension civique de l’histoire.”

Ce poste à l’ENS m’a donné aussi la chance de pouvoir travailler avec des élèves brillants et passionnés eux aussi par la recherche, comme Philippe Rygiel ou Emmanuelle Saada, qui sont devenus ensuite des collègues.

J’ai toujours voulu, malgré tout, maintenir un pied en dehors du champ universitaire pour pouvoir garder un contact avec les gens qui ne lisent pas les bouquins des universitaires, parce que je crois à la dimension civique de l’histoire. J’ai créé plusieurs associations, j’ai participé à la création d’une quarantaine de documentaires pour la télévision, j’ai été l’un des membres fondateurs de la Cité de l’immigration. Après avoir démissionné du conseil scientifique, avec 7 autres collègues, au moment où Sarkozy a créé son ministère de l’identité nationale, j’ai fondé l’association DAJA (Des Acteurs culturels Jusqu’aux chercheurs et aux Artistes), qui rassemble des chercheurs en sciences sociales, des artistes et des militants associatifs pour poursuivre le travail qu’on avait commencé au sein du comité de préfiguration de la CNHI et c’est comme cela qu’on a découvert le Clown Chocolat.

Depuis dix ans que notre collectif existe, nous avons surtout privilégié les actions concrètes dans les milieux populaires (centres sociaux, MJC, médiathèques etc.), avec peu de moyens et peu de visibilité médiatique, mais en gardant la maîtrise de notre travail. C’est ce que nous continuons à faire aujourd’hui.

LVSL – Dans la période très contemporaine, vous observez une fragmentation des luttes, à laquelle travailleraient activement les dominants selon vous. Vous identifiez notamment l’usage d’un seul critère d’identité comme stratégie de la classe dominante pour casser des luttes, à travers une concurrence des dominés. Comment lutter contre cette fragmentation des luttes ?

G. N. – Il y a différents niveaux : un niveau déjà proprement intellectuel, et un niveau politique. Le premier est de notre responsabilité, à savoir essayer de penser cette question-là et de l’analyser. Il faut déjà voir comment la classe dominante traite ce que j’appelle la « concurrence des bonnes causes », et ce n’est pas simple. On l’a vu avec l’affaire du voile islamique où les féministes et les gens qui défendaient le voile se sont affrontés.

J’ai connu la « convergence des luttes », dans les années 70, avec des gens qui militaient côte à côte. On luttait tout à la fois pour les Palestiniens, contre l’antisémitisme, pour le féminisme, avec le mouvement ouvrier, etc. Aujourd’hui, on assiste fréquemment à des affrontements entre des gens qui vont dénoncer l’antisémitisme et d’autres qui dénoncent le racisme. Le mouvement ouvrier et les luttes sociales passant très souvent à la trappe.

“Il faut recréer des espaces où l’on puisse aborder franchement ces problèmes sereinement, avec une confiance en l’autre. On ne peut pas avoir de débats qui vont très loin si on n’a pas confiance en l’autre.”

Dans le dernier chapitre de mon Histoire populaire de la France, j’essaie de comprendre pourquoi les choses ont évolué ainsi depuis 20 ans, et comment fonctionnent ces stratégies de mise en concurrence. Il faudrait développer une analyse poussée de ces contradictions et, à partir de là, trouver comment on peut retrouver le chemin de la convergence des luttes en rétablissant le primat des luttes sociales. Je pense que ça reste déterminant.

Je pense qu’il faut recréer des espaces où l’on puisse aborder franchement ces problèmes sereinement, avec une confiance en l’autre. On ne peut pas avoir de débats qui vont très loin si on n’a pas confiance en l’autre. C’est ce qui nous manque actuellement, car nous sommes trop pris par l’arène politique. Il est donc nécessaire de récupérer de l’autonomie pour faire ce travail-là, d’où naîtront de nouvelles formes de stratégies.

On ne peut pas reprocher aux politiques, aujourd’hui, de ne pas faire ce travail si nous, qui avons en tant qu’intellectuels une responsabilité particulière dans la réflexion sur la société, ne l’avons pas fait. Vous qui représentez l’avenir de ce pays, vous devez vraiment prendre à bras le corps ces questions-là car elles sont fondamentales.

Propos recueillis par Leo Rosell. Retranscription réalisée par Marie-France Arnal.

Sources :

https://agone.org/memoiressociales/unehistoirepopulairedelafrance/

http://www.alternativelibertaire.org/local/cache-vignettes/L500xH333/4janv79Nancy-cec5c.jpg?1539368196 © Michel Olmi

https://fr.wikipedia.org/wiki/Chocolat_(clown)#/media/File:Chocolat_-_Du_Guy.jpg

Image à la Une © Editions Agone

A lire aussi :

Sommes-nous dans les années 30 ? – note de blog de Gérard Noiriel