Le 2 Décembre dernier, Bruno le Maire, ministre de l’Économie a de nouveau marqué son soutien envers la réforme des retraites prévue par le gouvernement et visant à remplacer le système actuel par un système à points. Réaffirmant que cette réforme n’entraînerait aucun perdant, elle serait par ailleurs le meilleur moyen d’assurer la « justice et l’égalité » d’un régime de retraite aujourd’hui « à bout de souffle ». Pour autant ces deux affirmations sont largement erronées pour une réforme bien plus idéologique que pratique.

UNE RÉFORME, DES RECULS SOCIAUX

Il est tout d’abord nécessaire de se rendre compte de l’aspect socialement rétrograde de cette réforme. Si elle n’entend théoriquement pas toucher à l’âge légal de départ à la retraite, l’âge légal auquel celle-ci peut être perçue à taux plein passe néanmoins à 64 ans avec 5% de pénalité par année manquante, ce qui constitue donc immanquablement une augmentation déguisée de l’âge de départ à la retraite à taux plein. Par ailleurs, dans la mesure où le taux d’emploi des 60-64 ans n’est à l’heure actuelle que de 32,5%, il y a fort à parier que ces obligations de cotisations supplémentaires ne puissent dans les faits pas être tenues par une part importante de la population, ce qui entraînerait mathématiquement une baisse de leur pension de retraite et une augmentation du taux de pauvreté. Contrairement à l’imaginaire façonné par les médias, les fins de carrière des plus de 50 ans ne sont dans de nombreux cas pas choisies mais subies. Les difficultés pour retrouver un emploi après 50 ans – près de 40% des demandeurs d’emplois de plus de 50 ans le sont depuis plus de deux ans – poussent toute une catégorie de la population à partir à la retraite avant l’âge légal, et donc, à ne pas avoir une retraite à taux plein. Le recul de cet âge ne fera que renforcer cette situation. De même, la promesse d’une pension de 1000 euros minimum cache la nécessité d’avoir cotisé tous ses semestres, ce qui est particulièrement compliqué en contexte de chômage de masse, en particulier pour les femmes.

Par ailleurs concernant l’argumentaire gouvernemental du refus d’une réforme « qui fasse des gagnants et des perdants », force est de constater que cette réforme fera très peu de gagnants. À terme, cette réforme conduira nécessairement à une baisse des pensions de retraite, pour deux raisons. Tout d’abord, alors qu’auparavant la retraite était calculée sur la base des 25 meilleures années dans le privé et des 6 derniers mois d’activité (donc forcément les plus rémunérateurs) dans le public, c’est désormais l’ensemble du parcours professionnel qui servira à établir le montant de la pension de retraite. Si la valeur du point était ainsi fixée à 0,55€, la retraite de certains fonctionnaires, tels que les enseignants, baisserait de 300 à 1000€ par mois. Le rapport Delevoye propose ensuite de plafonner à 14% du PIB les dépenses de retraite. Si à l’heure actuelle, la croissance économique permet d’absorber l’augmentation des dépenses due à l’accroissement du nombre de départs à la retraite, une baisse de la croissance ou une modification de la démographie entraînerait une baisse mécanique des pensions de retraite. Plutôt que de soutenir l’activité économique – et donc l’emploi – et la natalité par de meilleurs salaires, le gouvernement préfère donc poursuivre la spirale austéritaire.

Cette réforme est par ailleurs largement créatrice d’incertitudes majeures quant au futur et porte les germes de l’individualisation de la protection sociale. Dans les faits le rapport Delevoye remet entre les mains du gouvernement et du Parlement, à travers la loi de financement de la Sécurité sociale, l’ensemble des décisions stratégiques, laissant ainsi la possibilité au système des retraites de devenir une variable d’ajustement budgétaire.

Plus fondamentalement encore, le fait que la valeur du point puisse évoluer au fil du temps, place le salarié devant l’incertitude la plus totale concernant le montant futur de sa pension.

Enfin si l’on reste avec cette réforme dans un système par répartition, les prémices d’un système de retraites par capitalisation sont bien présents. D’une part le plafonnement des cotisations retraite à 120 000€ de revenus annuels contre plus de 320 000€ aujourd’hui va indéniablement pousser ces hauts salaires à se tourner vers des formes additionnelles de retraites par capitalisation. Cela peut par ailleurs être également le cas pour des salariés moins bien payés mais craignant, à juste titre, que le système de base ne leur fournisse pas une retraite suffisante. Or le système par capitalisation n’en finit plus de nous montrer des exemples de problèmes de fonctionnement, comme tout récemment aux Pays-Bas. Dans le contexte d’une politique monétaire expansionniste, comme c’est le cas en Europe depuis la crise des dettes souveraines, les taux d’intérêt des actifs considérés comme sûrs (les titres de dettes souveraines par exemple) ne sont plus suffisamment rémunérateurs et poussent ainsi les fonds de pension à puiser dans leurs réserves pour continuer à verser les retraites aux cotisants. Pourtant, comme le démontre une note produite par le laboratoire d’idées L’Intérêt général, d’autres projets égalitaires et justes sont envisageables, tout en maintenant le système par répartition à l’équilibre

L’INDIVIDUALISATION DE LA PROTECTION SOCIALE

Mais plus fondamentalement encore, en créant de l’incertitude sur le futur plutôt qu’en la supprimant, cette réforme revient sur les fondements même du système de protection sociale. En effet, le but de la Sécurité Sociale, au sens large du terme, était de réduire l’inégalité fondamentale existant entre les individus richement dotés en capitaux de toutes natures et ceux ne l’étant pas. Alors que les premiers avaient toutes les ressources personnelles pour se confronter aux aléas de l’existence, les seconds se trouvaient dans l’incapacité d’y faire face. Cette réforme s’inscrit ainsi pleinement dans la dynamique de décollectivisation analysée dans les travaux de Robert Castel.

L’ère du néolibéralisme est avant tout celle de la responsabilisation forcée de l’individu, obligé de gérer son existence en dehors des institutions créées jusque-là pour assurer sa protection.

Car c’est bien sur cet aspect idéologique que se joue cette réforme, et non sur un terrain uniquement technique et pragmatique comme le gouvernement le prétend. D’une part, celui-ci pointe largement du doigt l’iniquité du système de retraite actuel, composé de 42 régimes spéciaux, dont certains, il est vrai, sont plus avantageux que d’autres. Cela masque largement le fait que 90% des citoyens rentrent dans le régime général, le « problème » des régimes spéciaux n’est donc pas seulement minoritaire, il est marginal. D’autre part, les problèmes financiers mis en scène par le gouvernement sont largement fantasmés. Si l’on se fie aux prévisions du Conseil d’Orientation des Retraites, dans un contexte de croissance économique équivalente à celle que nous connaissons aujourd’hui, la part des retraites dans le PIB n’est pas amené à augmenter dans les prochaines décennies. Quant aux recettes, ces dernières ont été amputées ces dernières années par des décisions politiques telles que le non-remplacement des fonctionnaires (qui cotisent davantage) ou le non remplacement des exonérations sur les heures supplémentaires. Autant de mesures qui pourraient donc être défaites. D’autre part, comme le révélait l’économiste Gilles Raveaud, le Fond de Réserve des retraites mis en place sous Lionel Jospin, possède 35 milliards d’euros de réserve, les caisses complémentaires Agirc-Arco possèdent pour leur part un excédent de réserve de 116 milliards, une manne financière pouvant à coup sûr compenser les déséquilibres passagers d’un système qui jusqu’à l’année dernière était toujours à l’équilibre !

UNE MOBILISATION CONTRE LA RÉFORME « ET SON MONDE »

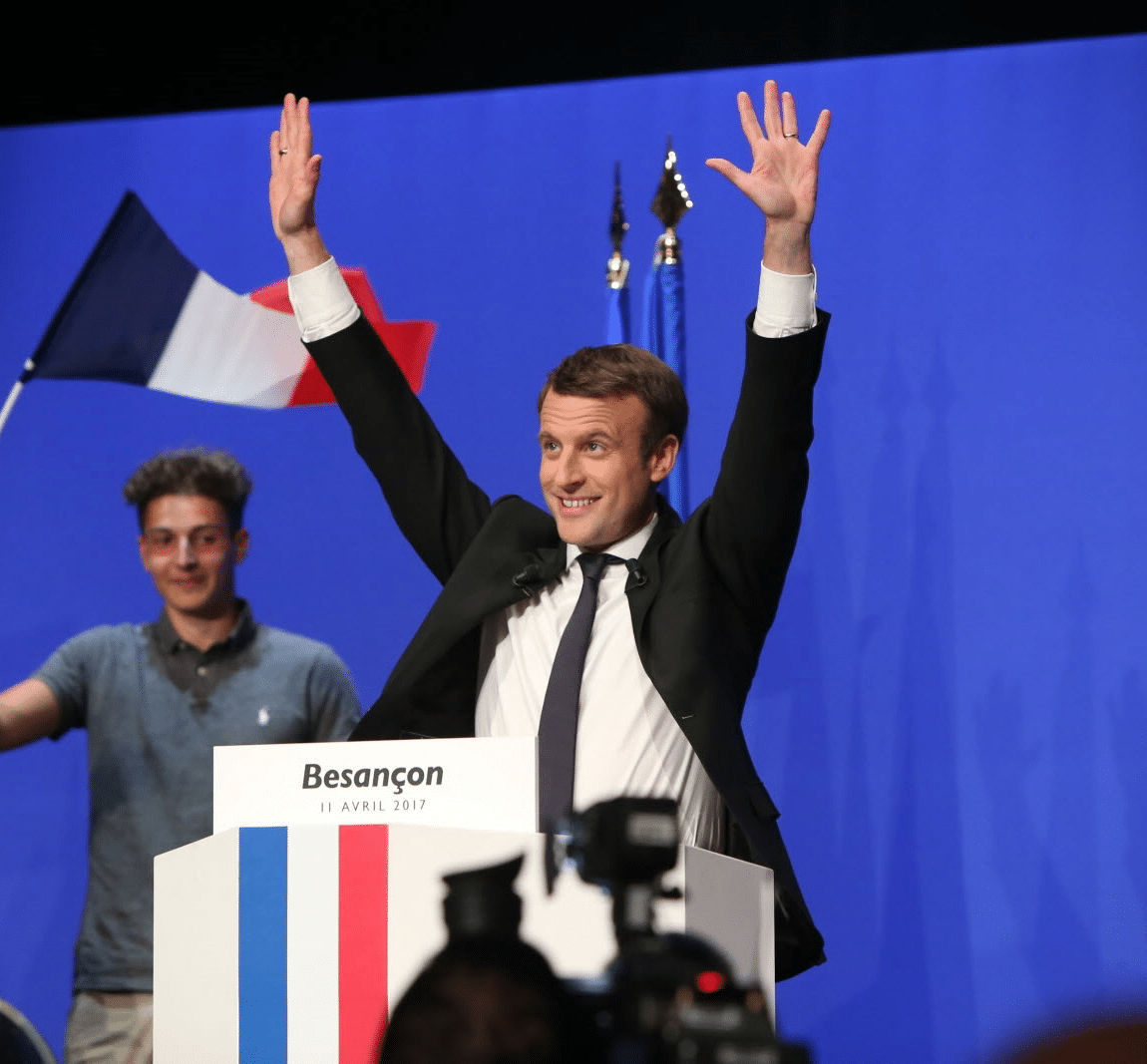

Si la réforme ne revêt donc pas un aspect technique mais idéologique, celui du néolibéralisme économique, qui depuis les années 1980 n’en finit plus de frapper les différents secteurs de la société, la mobilisation qui démarre ce 5 décembre semble être bien davantage qu’une contestation de points techniques d’une réforme. De la même manière que les mobilisations du printemps 2016 étaient dirigées contre la loi El Khomri « et son monde », il est frappant de constater à quel point de nombreux secteurs de la société appellent à se mobiliser sur cette réforme : SNCF, RATP, membres de la fonction publique hospitalière, membres de la fonction publique territoriale, justice, éducation nationale, pompiers… Si chaque secteur, pris individuellement, était déjà en proie à des problématiques particulières mais sectorielles (et quel meilleur exemple à ce niveau que celui des personnels hospitaliers), « l’intérêt » de cette réforme est qu’elle n’isole pas dans la mobilisation les champs d’activité comme c’est traditionnellement le cas.

Dès lors, l’espoir d’une convergence des luttes semble permis. À l’heure actuelle le mouvement est d’ailleurs soutenu par une large partie de l’opinion – les deux tiers des Français si l’on en croit le dernier sondage de l’IFOP – et par des profils sociologiques extrêmement divers. Gageons que les différents acteurs à l’origine de ces mobilisations ne perdent pas de vue l’intérêt collectif et supérieur de cette lutte.