À l’issue du confinement, le regain d’intérêt pour les territoires ruraux, et pour un mode de vie différent, semble se confirmer. Celui-ci, fragile, nécessitera l’action volontaire des nouveaux élus des communes rurales. Pour inverser une tendance lourde, la conjoncture ne suffira pas. Il faut accepter de rompre avec les modèles du passé, épuisés, pour créer les conditions d’un développement durable. En se concentrant sur leurs ressources propres et leurs avantages comparatifs, les territoires ruraux tiennent leur destin entre leurs mains.

La circulaire Castaner devait les faire disparaître des résultats aux élections municipales. Pourtant les communes de moins de 9 000 habitants résistent encore. Celles-ci regroupent 52 % du corps électoral, mais 96 % de communes qui ne figurent pas parmi les grosses agglomérationsi. Derrière la polémique, les chiffres sont cruels. Sous l’effet d’un développement économique libéral et l’abandon d’une politique d’aménagement du territoire, la concentration de la population dans les grands centres urbains semble inéxorable.

Si la raréfaction des services publics est un phénomène national, celui-ci est plus violent à la campagne. En effet, il s’y traduit par une disparition complète qui alimente le sentiment d’abandon et ses conséquences politiques. Cette politique fait l’impasse sur les enjeux à moyens et longs termes que représente cette partie de notre territoire et sur les ressources qu’il porte en particulier dans le contexte de la transition environnementale. Quels sont les leviers à disposition des nouveaux élus et des citoyens pour conjurer le sort et préparer l’avenir ?

L’aboutissement d’un long déclin

En préambule, il convient de rappeler que le phénomène de « dévitalisation rural » est ancien et continu. En effet, l’exode rural, c’est à dire la baisse de la population dans des communes moins denses, n’est pas une tendance récente. La France a résisté longtemps à un phénomène qui fut plus brutal au Royaume-Uni par exemple et l’essentiel des villages que nous connaissons actuellement a atteint son apogée démographique à la fin du XIXe siècle. La base des populations de l’Insee nous renseigne : sur un total de 34 612 communesi fin 2017, plus de la moitié avait vu sa population diminuer par rapport à 1900. Dans le même temps, la population nationale n’a cessé de croître. La population cumulée de ces communes ne représentait plus que 16 % de la population nationale contre 43 % au début du siècle dernier. Ce déclin démographique n’est pas parfaitement linéaire et s’est sérieusement accéléré après la seconde guerre mondiale. Ce mouvement fut porté notamment par la mécanisation agricole et les besoins induits par la reconstruction.

Pour témoigner de l’ampleur de ce phénomène, il faut souligner que ces villages ont perdu en moyenne 333 habitants sur un siècle et 20% des communes ont vu leur population baisser de moitié. Pourtant, ce qui fait la sensibilité de ce phénomène, c’est qu’il n’est pas exclusivement statistique. Jean-Pierre Le Goff ou Raymond Depardon l’ont montré chacun avec leurs outils, c’est aussi la fin d’un monde relativement clos. Traversé par les traditions, il y règne un fort esprit de communauté. Cette disparition suscite un fort sentiment de vulnérabilité et de perte. Alimentée par le développement de la consommation de masse et l’uniformisation des modes de vie, elle est accélérée par l’introduction des outils numériques qui favorisent le repli sur soi, y compris auprès des personnes âgées. Dès lors, une vision pessimiste de la disparition inéluctable d’un monde semble s’imposer, en particulier chez les anciens, ce qui rend aujourd’hui plus difficile l’invention d’un nouveau modèle propre.

Pourtant, il convient de replacer les difficultés rencontrées par les territoires ruraux dans une perspective plus large. Ce phénomène de déclin démographique et culturel du monde rural, engagé de longue date, arrive à son terme. En témoignent les 10% de communes comptant moins de 150 habitants, qui vivent sous la menace permanente de la disparition. Géographiquement ensuite, car il convient de penser la problématique de la désertification rurale à l’aune des déséquilibres des territoires. L’analyse qui consiste à opposer les villes « gagnantes de la mondialisation » aux campagnes «perdantes » jouit d’un certain succès. Pourtant il s’agit d’une impasse intellectuelle. Elle néglige ce fait élémentaire : une grande partie des citadins présentent des attaches rurales, plus ou moins anciennes. En réalité, tout le territoire subit les conséquences d’une politique libérale, qui consiste à laisser faire le marché. Cette logique participe à concentrer les richesses, les emplois et les hommes et laisse croître les inégalités, y compris entre les territoires.

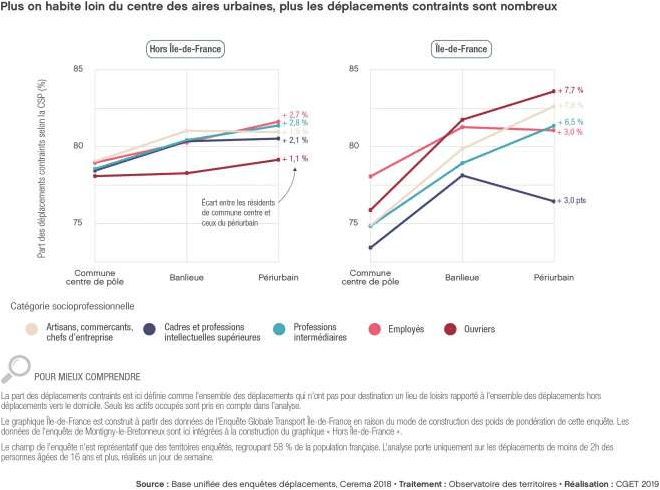

Les grandes agglomérations ont concentré la croissance démographique de la décennie passée. Elles ont capté 87,6 % des 5,4 millions d’habitants supplémentaires en France entre 1999 et 2013, tandis que les campagnes se dépeuplent. Pourtant, cette politique impacte ces deux types de territoires quoique sous des formes différentes. Aussi, la lutte pour le maintien des services publics prend des formes radicales dans les zones rurales car la fermeture d’un service signifie sa disparition complète pour tout un « bassin de vie » ii. Pour autant, les villes ne sont pas épargnées par les fermetures de maternité par exemple et les urbains doivent affronter des services hospitaliers sous-dotés et congestionnés. De la même façon, l’allongement des durées de trajet domicile-travail ou l’accroissement du nombre de déplacements contraints s’expliquent d’un côté par l’éloignement des services et des emplois et l’autre par l’étalement urbain, mais avec les mêmes effets sur le quotidien des habitantsiii.

Enfin, la pollution des villes était jadis opposée à l’air pur de la campagne. L’ampleur des atteintes à l’environnement nous oblige à réviser ce constat. Deux illustrations : lors de la canicule de 2018, la vague de pollution de l’air a touché indifféremment villes et campagnes et les populations des campagnes sont également plus exposées à l’usage de produits chimiques. L’accumulation de ces constats conduit donc à dépasser le clivage zones rurales/zones urbaines. Nos problématiques communes obligent à faire front pour trouver des remèdes structurels. Une seule politique de saupoudrage ou de péréquation se révélera insuffisante. Il devient dès lors nécessaire pour les territoires ruraux d’emprunter leur propre voie pour aborder ces nécessaires transformations.

Première impasse : le ruissellement territorial

Pour dépasser le clivage entre territoires urbains et territoires ruraux, la tentation de nombre d’élus est de s’arrimer aux dynamiques urbaines. C’est cette vision d’un « ruissellement » territorial qui préside aux destinées des politiques de l’aménagement. Elle s’est vue consacrée de manière caricaturale dans le cadre de la loi NOTRE, au travers du renforcement des métropoles. Cette vision a également un impact concret pour les départements ruraux. En cherchant à concentrer ressources et services dans la ville-centre, afin de créer des locomotives territoriales qui dynamisent le territoire environnant, le résultat immédiat et visible se limite à la dévitalisation des campagnes. Un exemple parmi d’autres, la création de maisons de services publics, censées remédier à leur éloignement, risque de se traduire à court terme par leur concentration dans des chefs lieux retenus au détriment des services existants encore dans les petites communes. En effet, l’ouverture de ces maisons va de pair avec la fermeture des plus petites unités comme l’illustre le tableau suivant. Sans compter que la gamme de services accessibles n’est pas totalement identique et que ces données globales ne disent rien de la répartition géographique des ouvertures et fermetures de sites :

|

Services |

Evolution |

|

Maison France Services |

+ 300 en 2020, + 2 000 d’ici 2022 |

|

– 404 bureaux en 2016, + 541 agences communales avec un service limité (pas d’opération bancaire) – 5000 agences entre 2015 et 2017 |

|

|

Pôle Emploi |

915 agences en 2017 → 905 agences |

|

CAF |

De 123 agences à 101 agences entre 2012 et 2019iv |

|

CPAM |

Données non disponibles, mais des fermetures sont effectivesiv v |

|

Mutualité Sociale Agricole |

Données non disponibles |

Cette orientation a pourtant produit des effets. Mais ceux-ci sont limités aux communes périurbaines, qui rassemblent selon l’INSEE une majorité de la population vivant en milieu rural . Cette catégorie qui forme la notion de « France périphérique » dans l’imaginaire collectif est constituée de banlieues qui tirent parti des prix immobilier trop élevés en cœur de ville ou de la recherche d’espace par des familles. Attractives, elles voient s’installer des actifs qui travaillent en ville et sont soumis à de fortes contraintes de transports. À titre d’illustration, pour la seule région Auvergne-Rhône Alpes, ces nouvelles installations représentaient sur un an 4,5 % de la population totale de ces campagnesi. L’absence d’activité économique liée à une population croissante créent des contraintes fortes dans certaines communes, qui deviennent de plus en plus dépendantes des villes, qui s’expriment aussi politiquement pour répondre aux besoins de services et d’équipements. En raison d’allers-retours en ville, ce mode de vie favorise enfin la consommation dans les centres-commerciaux installés à cet effet en bordure des villes.

Seconde impasse : des territoires récréatifs

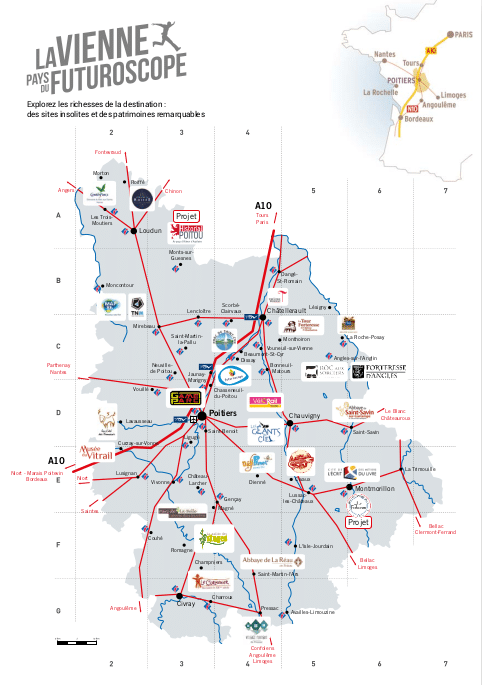

Cette stratégie est très dépendante de la géographie, et est pour l’essentiel d’avantage subie que choisie. Pour les territoires plus éloignés, une stratégie consciente consiste à développer le tourisme, qui s’appuierait sur les bénéfices de l’attractivité de la France. Malgré une activité dynamique dans toutes les régionsvi, Paris et l’Île de France continuent de concentrer la croissance du nombre de touristesvii autour du triptyque Disneyland, musée du Louvre, Tour Eiffel. Or, le rayonnement de Paris peine à bénéficier à l’ensemble du territoire. Au contraire, il contribue à alimenter ces déséquilibres. Pourtant, cette stratégie a été très profitable jusqu’à présent à un département comme la Vienne. Sous l’impulsion de René Monoury et du Conseil général de la Vienne est engagée la construction du Futuroscope en 1984. Un parc d’attraction au milieu des champs qui sera inauguré en 1987. Le caractère novateur de cette démarche, accompagné d’une véritable stratégie, a permis de développer tout un écosystème d’attractions et d’hébergements. Jusqu’à l’obtention d’une liaison TGV avec Paris et récemment l’ouverture d’un Center Parcs au Nord du département. Toutefois cette histoire ne fut pas linéaire et le parc d’attraction a frôlé la faillite. Le Conseil général avait cédé sa gestion à un partenaire privé, et dut le reprendre. Au-delà, cette stratégie risque de finir par s’essouffler. Tout d’abord, le parc a atteint sa vitesse de croisière. Sa fréquentation annuelle peine à dépasser les 2 millions de visiteurs depuis 2009. Qui plus est, la concurrence entre les territoires s’est accrue sur ce secteur, comme en témoigne les régulières campagnes de publicité.

En outre, le tourisme reste un secteur peu générateur d’emplois, en particulier d’emplois qualifiés. Ainsi, si le département est moins touché que la moyenne par le chômage, il est significatif que Châtellerault soit la ville la plus frappée par le manque d’emplois. Il s’agit pourtant de la ville la plus proche du Futuroscope et de sa zone d’activité, signe des limites de ce type de développement. Enfin, cette stratégie encourage les décideurs à séduire les touristes. Ces politiques finissent par négliger les populations résidant sur place. Le littoral et la montagne sont particulièrement frappés par ces phénomènes d’afflux ponctuels et démesurés de visiteurs. Avec un impact psychologique fort, lié à la transformation d’un pays vivant en une vitrine pour touristes, dont Houellebecq a pu montrer les effets.

Plan de développement touristique 2018-2021 – Département de la Vienne

Plan de développement touristique 2018-2021 – Département de la Vienne

Enfin, de nouvelles logiques à l’œuvre ne permettent pas davantage d’assurer sérieusement les conditions d’un développement durable pour les campagnes. Les projets de contractualisation sont pourtant séduisants à première vue. La démarche louable de développement durable incite certaines villes à contractualiser avec les territoires ruraux. Qualité de l’environnement, approvisionnement agricole… cette logique présente l’avantage de rappeler les interdépendances entre centres urbains et campagne et de les organiser. Si cette démarche n’en est qu’à ses prémisses, elle présente déjà plusieurs risques. Tout d’abord, la dimension des villes et les règles d’attribution des marchés publics risquent de conduire à favoriser des grandes exploitations, seules capables de répondre aux besoins d’une agglomération ou à un cahier des charges restrictif et d’encourager ainsi le phénomène de disparition de la paysannerie. Par ailleurs, le rapport de force est tellement déséquilibré qu’il sera aisé pour une métropole de mettre en concurrence les collectivités rurales ou bien de leur imposer ses règles et ses vues de façon unilatérale.

Au travers de ces trois pistes – péri-urbanisation, stratégie touristique ou démarche de contractualisation –, une même logique de vassalisation des campagnes s’impose.

Au travers de ces trois pistes – péri-urbanisation, stratégie touristique ou démarche de contractualisation – une même logique de vassalisation des campagnes s’impose. Cette vision, bien que produisant des résultats à court terme et en accord avec la politique nationale, finit par rendre complètement dépendants les territoires ruraux, contribuant si ce n’est à leur effacement du moins à leur fragilisation. Enfin, ce mouvement arrive à son terme en raison des impératifs environnementaux : nombreux ou longs déplacements, artificialisation des sols… Mais il est également sources de tensions sociales en diffusant un mode de vie urbain au détriment de la spécificité des campagnes entraînant notamment l’anonymisation des relations et le repli sur le cadre privé de la maison et du jardin.

Troisième impasse : tout miser sur un gros investisseur

Pour déjouer ces impasses, les élus ont engagé depuis les années 2000 une nouvelle démarche. S’inscrivant dans une logique de compétitivité des territoires qui a envahi le discours public ces dernières décennies, l’idée consiste à élever les territoires ruraux aux standards modernes à grands coups de projets futuristes ou de grande envergure. Cette posture, si elle permet de se dégager de la tutelle des grandes villes, contribue à soumettre les campagnes au bon vouloir d’investisseurs ou de chefs d’entreprises. Or leurs ambitions ne sont pas toujours alignées avec celles de la collectivité. En outre, les élus confrontés à une forme de détresse économique sont facilement sensibles aux perspectives radieuses des investisseurs.Les résultats de ces démarches audacieuses n’ont pas toujours été à la hauteur des moyens engagés. Tout d’abord, l’attente de l’implantation d’une entreprise providentielle, venue de l’extérieur reste une perspective précaire. Elles sont attirées par un foncier bon marché et par l’opportunité d’un soutien public. Ces projets alléchants génèrent de rapides évolutions de la population. Censés servir de locomotives territoriales, ils finissent par concentrer en un centre unique un nombre important d’emplois. C’est pour ce motif que le maire de Chartres a refusé l’implantation d’un centre logistique sur sa ville, censé créer 2000 emplois, une décision ensuite suivie par d’autres élus locaux face à des projets similaires d’Amazon. En effet, la ville aurait dû attirer des travailleurs pour satisfaire à ce besoin, s’engager sur la construction de logements et d’infrastructures, sans garantie sur la durabilité de l’entreprise. Au-delà, les emplois crées sont souvent précaires. L’aspiration soudaine de salariés peut en outre nuire au tissu économique existant en le privant de main d’œuvre. Le temps où les projets démesurés d’investisseurs étrangers devaient sauver les villes moyennes et les campagnes semble donc révolu.

Le temps où les projets démesurés d’investisseurs étrangers devaient sauver les villes moyennes et les campagnes semble révolu.

Un autre exemple, à échelle plus modeste, est donné par la multiplication des projets éoliens. Les entreprises engagées dans cette industrie ne manquent pas de faire valoir l’intérêt financier de cette activité. Au-delà du débat passionné sur le bien fondé de ce mode de production d’énergie, la décision de poursuivre ce type de projet reste encore trop peu transparente. Elle représente trop souvent une opportunité financière plutôt que l’amorce d’un réel projet de développement territorial. Avec à la clef des retombées directes limitées pour les communes qui ne bénéficient pas de l’essentiel des recettes induites. Comme 75 % des communautés de communes sont à fiscalité unique, les bénéfices sont en fait partagés avec les communes voisines.

Une autre voie consiste à équiper le territoire d’infrastructures capables de rivaliser avec les centres urbains. Pour cela, le déploiement de la fibre a fait l’objet d’un engagement de la part du gouvernement Hollande pour encourager ces réseaux à hauteur de 3,3 Md€ dans les territoires moins densesiii. En parallèle, les conseils départementaux ont accompagné ce mouvement avec la constitution de Réseaux d’Initiative publique (RIP), financés pour plus de 10 Md€, en particulier pour les territoires non-couverts par les opérateurs privés. Ces investissements massifs reposent sur la promesse de redistribution des richesses offertes par les réseaux, mais qui se révèlent historiquement décevantes car ces derniers tendent à favoriser les nœuds de réseaux. Ces investissements reposent sur une hypothèse de ré-allocation géographique du travail, qui justifie également la création de tiers lieux à la campagne. En revanche, le souhait des collectivités de rester dans la course peut conduire à des décisions plus risquées ou inadaptées. En témoignent les différents projets d’Hyperloop menés en parallèle sur le territoire. Ainsi, la région Nouvelle Aquitaine a décidé d’accompagner le développement d’un tel projet aux abords de Limoges à hauteur de 2 M€. Non seulement ce type de projets promus comme innovants est peu pertinent mais ce type d’investissement peut vite devenir la proie de comportements opportunistes par les porteurs de projets sur un territoire rural. En outre, la légitimité d’une collectivité à s’engager dans un domaine où il existe déjà des expérimentations portées par des privés n’est pas probante. En réalité, ce ce type d’infrastructures et de projets à risque devrait être développé par l’État, ne serait ce que dans un soucis de rationalisation des investissements. L’implication des collectivités locales dans le capital-développement ne doit pas pour autant être exclu, mais la logique voudrait qu’elle soit limitée à des projets plus modestes, en nombre suffisant, qui permettent de diluer le risque.

Il arrive même que les investissements providentiels provenant de l’extérieur se révèlent être une véritable malédiction. Châteauroux, et le reste de son département, l’Indre, font office de cas d’école. Historiquement très agricole et doté d’une industrie très modeste, le département est bousculé par l’installation d’une base de l’OTAN en 1951. L’afflux de soldats américains et de leurs familles, on en comptera jusqu’à 7000 en 1958, constitue un choc sur le plan moral comme économique. Châteauroux devient soudain la ville la plus américaine de France. En parallèle, ils faisaient du modeste aéroport existant l’un des plus grands d’Europe. Toutefois, une économie de rente entoure très vite cette installation. Ainsi on voit se multiplier des bars, des lieux de sorties pour les G.I. ou encore des garagistes pour voitures américaines. Si bien que le départ des américains, en 1966, se révèle tout aussi brutal, mettant en cause près de 2400 emplois directs. C’est également tout une part de l’activité périphérique à la base militaire qui décline, sans que le département ne s’en remette complètement. Signe d’un basculement du monde, un projet de développement chinois est présenté en 2007 autour de ce même aéroport. Il doit comporter une plateforme logistique d’ampleur et réunir des activités d’import-export. Des garanties sont prises par la collectivité sur l’embauche de salariés locaux et des milliers d’emplois doivent naître. Hélas, le temps d’investissement des partenaires chinois ne correspond pas aux impératifs d’un département rural en déclin. Depuis le projet a dû être fortement révisé, faute d’investissements effectifs. Cet exemple constitue néanmoins une illustration significative. Un afflux soudain et exogène d’activité peut présenter des effets pervers pour un territoire Et même constituer une véritable menace pour la collectivité en matière d’investissement ou de souveraineté.

Après le Covid-19, la revanche des campagnes ?

Dans ce sombre contexte, le temps des campagnes est pourtant venu. Non pas les campagnes dépendantes des villes, ni celles qui tentent de leur ressembler, mais celles qui se sont retrouvées. Certes, la logique de concentration urbaine est une tendance ancienne et lourde comme illustré précédemment. Mais il ne faut pas sous-estimer la vitesse à laquelle ces tendances peuvent s’inverser. Quelques hypothèses fortes plaident en faveur de cette argumentation.Tout d’abord, les possibilités offertes par le télétravail, qui concerne désormais 25 % des salariés. Ce phénomène provient d’un véritable désir des salariés et soulève de moins en moins de réticence de la part des employeurs, hormis en cas d’incompatibilité avec la fonction. Ce phénomène présente encore peu d’impact sur la répartition des populations actives. Le télétravail occasionnel, qui considère le bureau comme la norme et le domicile comme l’exception, reste à ce jour la règle, mais ce modèle peut rapidement s’inverser. En effet, les coûts immobiliers des entreprises ont été victimes d’une forte inflation ces dernières années. Au gré de la crise, ce poste apparaît comme une source d’économies forte, alternative à une baisse des salaires. Après avoir éloigné de Paris les principaux sièges sociaux, il reste peu de marges de manœuvre. Si cette pratique permettrait à nombre de franciliens de satisfaire leur envie de retour en province, celle-ci présente également un coût social. En effet, le télétravail peut rapidement devenir source d’isolement et d’effacement des séparations entre vie personnelle et professionnelle. L’engagement de ces néo-ruraux dans leur nouveau cadre de vie, alors qu’ils sont soumis aux ordres venus des grands centres, risque d’être limité. En outre, cette logique de réduction des coûts s’accommoderait allègrement de l’uberisation menaçante d’une partie du salariat. Le « salarié-auto-entrepreneur » travaillerait, en toute logique, depuis son domicile à partir de ses propres moyens et serait rémunéré à la tâche.

Le télétravail se révèle également conditionné à la qualité et à la régularité des moyens de transports avec les villes. L’accessibilité au bureau devient un facteur déterminant d’installation. Or beaucoup de territoires ruraux ont subi la politique de rationalisation des transports. Ainsi, à court terme, ce phénomène devrait bénéficier davantage aux banlieues périphériques qu’au rural éloigné. Ce dernier reste victime de carences en infrastructures de transport et en déficit de service public. La politique comptable de fermeture obéissant uniquement à des objectifs de court-terme. Au-delà des aspects liés à l’organisation du travail, ce renversement de tendance peut aussi rapidement intervenir sous l’effet des crises frappant la vie urbaine.

La crise liée au coronavirus en a apporté une illustration saisissante. Elle a fait naître la possibilité d’un regain d’intérêt des populations pour la campagne et a montré que le travail à distance était possible. Pour autant, il faut bien relever que, comme pour les villes, les campagnes sont très vulnérables vis-à-vis du virus. En effet, une contamination peut fortement impacter ces territoires du fait d’une population structurellement âgée y vit. Le recul des services publics s’y est par ailleurs révélé criant, avec des départements ruraux classés longtemps en orange en raison de la seule faiblesse des structures hospitalières. En outre, les conséquences du confinement affectent d’abord les petites entreprises, soit l’essentiel du tissu économique rural. Ce moment est également bon pour rappeler que les campagnes ne pourront tirer parti que de leurs différences avec les villes. La faible densité de population des campagnes, qui devait signifier leur disparition, présente un avantage certain lorsqu’il est question de contamination. Les mécanismes de solidarité fondée sur le voisinage se sont révélés indispensables.

Créer les conditions d’un développement vraiment durable

Dès lors, il est temps pour les campagnes de faire de leur faiblesse leur force. Cela implique d’abord qu’elles arrêtent de vouloir ressembler aux villes. Au contraire, il leur faut assumer leurs propres spécificités. De la même façon, le désintérêt des pouvoirs publics offre, notamment en période de crise, un formidable et nécessaire espace de liberté et d’expérimentation sociale. Sur ce modèle, les personnes qui quittent Paris ne souhaiteront pas s’installer dans une petite métropole dépourvue des principaux services. Ils sont en recherche d’un ailleurs. D’autant que la petite taille de nos villages constitue une échelle idéale pour recréer du lien. La population, structurellement âgée, offre l’occasion fragile de rattacher un territoire à son histoire. Ainsi, la tâche des futurs élus consiste en premier lieu à maintenir et encourager les conditions d’un lien social. Lien social et physique, à l’heure où les réseaux sociaux s’imposent entre voisins. Ce travail est nécessaire pour maintenir une condition humaine dans notre société, mais également prévoir les possibilités de résilience face aux défis qui nous attendent. En effet, le dérèglement climatique en particulier imposera de manière certaine des actions collectives et probablement de solidarité pour lesquelles nos société tournées vers l’urbain sont sans doute peu armées.

Une politique d’attractivité des touristes ou des entreprises tournée vers l’extérieur s’avère coûteuse et incertaine. Les responsables gagneraient à privilégier un recensement des compétences et des initiatives pour faire se rencontrer les personnes ayant des intérêts communs, créant ainsi les conditions d’un développement durable en soutenant la croissance d’entreprises ou d’activités déjà implantées, ou la création d’entreprise à échelle locale. En un mot faire du bistrot du village un lieu d’accueil, de « sérendipité ». À partir de cela, les élus ont le pouvoir de définir les projets qui peuvent être menés en autonomie, sans recours extérieur : entretien des lieux publics et des chemins, replantation de haies aux abords des chemins communaux, construction légères… À titre d’exemple, les personnes ayant quitté la commune pour poursuivre leurs études ou pour le travail sont encore peu souvent mobilisées. Or, elles peuvent apporter des ressources financières et des compétences, y compris à distance. Par ailleurs, il est plus que nécessaire qu’ils aient recours à l’intelligence collective pour créer une communauté de décision. En effet, toutes les possibilités offertes par la campagne reposent sur la connaissance interpersonnelle. Cette particularité permet d’envisager une gestion des dossiers qui prend en compte les individus. Elle offre également la possibilité de pouvoir les impliquer dans les processus de décision locaux. Ce positionnement peut également passer par des modes d’action simples et ponctuels, tel que le regroupement d’achats pour certaines fournitures. Enfin, face à l’abandon de l’État, les élus gardent la possibilité d’assurer eux-mêmes des services. Au travers de modèle économiques innovants, certaines mairies ont pu garantir la continuité de leur école sous statut privé. Un tel mouvement de la part des municipalités serait peut-être en mesure de marquer l’administration, jalouse de ses prérogatives, au moins davantage que les mouvements de protestation localisés qui émergent à chaque rentrée.

Ce mouvement d’autonomisation doit également inciter les populations à se réapproprier leur territoire. En participant à la mise en valeur du patrimoine culturel et environnemental par exemple sous forme associative. L’enjeu de reconstruction écologique s’est transformé sous certains aspects entre l’affrontement d’une « génération fossile » contre une « génération verte ». Or vu depuis un village, cette vision est une pure aporie. En effet, ces enjeux peuvent enfin permettre de réunir les aspirations des jeunes et l’expérience des plus anciens, et le souvenir d’une société pré-industrielle. Par exemple en rappelant les modes de cultures les mieux adaptés au sol. De la même façon, le mouvement des coquelicots, qui a rencontré un certain écho dans les campagnes, a l’opportunité de passer d’un mouvement de protestation sympathique à un mouvement de transformation pratique : marche de ramassage des déchets dans la nature, expériences concrètes de culture durable autour d’un potager partagé, accompagnement des agriculteurs dans la transition… De cette façon, l’écologie par la preuve aura sans doute plus de prise que la signature d’arrêts anti-pesticides qui se révèlent en outre peu solides juridiquement. L’attention aux autres et l’engagement pour le commun relève certes de la responsabilité de chacun. En revanche, cette démarche peut devenir le point de départ d’une dynamique collective.

Cette approche a également une dimension politique forte. Elle contrecarre un discours décliniste et individualiste, fond de commerce du RN depuis quelques années. Fondé le mythe d’une communauté fantasmée, le fait est qu’il a rencontré un large écho dans les campagnes. Pour le combattre, il devient nécessaire de créer une communauté réelle, autour de la res publica. La mise en valeur du territoire permet de redonner une âme à des bourgs qui finissent par tous se ressembler. Ainsi qu’une identité et une fierté pour leurs habitants, vrai fondement d’un retour gagnant des campagnes.

Et si les campagnes n’avaient pas un train de retard, mais un temps d’avance face aux évolutions de long terme ? La présence de zones blanches tant décriées est susceptible de constituer un refuge. Il est éloquent également que les scientifiques nous indiquent que le Limousin et la Corse formeraient les régions les moins impactées par le réchauffement climatique en matière agricole, en raison d’une agriculture demeurée peu intensive. Enfin, l’autonomisation des territoires et la réappropriation des communs, forment une base de résistance face à un système qui a atteint ses limites. Ces sombres perspectives ne doivent pas dissimuler l’enthousiasmante tâche qui attend les jeunes générations. La reconquête des campagnes s’assimile à une nouvelle conquête de l’Ouest, soit les contours d’un mouvement de réappropriation de notre territoire national.

1 Hors Corse en raison d’un manque de données

3 Malheureusement, la DARES n’a pas actualisé son étude de 2015 pour pouvoir effectuer une comparaison dans le temps. https://dares.travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/2015-081.pdf

4 Par exemple : http://www.ville-saintouenlaumone.fr/fermeture-de-la-cpam

5 Ici également https://www.francebleu.fr/infos/economie-social/epinay-sur-seine-la-fermeture-de-l-accueil-sans-rendez-vous-a-la-caisse-d-assurance-maladie-passe-1553023207

6 Le nombre de nuitées augmente dans toutes les régions en 2018, avec une croissance moyenne de 6,6 %.

7 Bien qu’en diminution, en 2018 les touristes supplémentaires que la France a accueilli en 2018 se sont rendus à 59 % en Île-de-France.