Entre la mise au pas d’Alibaba et les attaques du Parti communiste chinois (PCC) contre les grandes entreprises privées, la Chine connaît un indéniable tournant étatiste. En Occident, certains n’ont pas manqué d’y voir le signe d’un retour aux fondements idéologiques du Parti — que ce soit pour le saluer ou pour le déplorer. On aurait tôt fait d’y voir une résurgence du socialisme des origines : cette inflexion anti-libérale est en réalité le fruit de difficultés structurelles qui grèvent la croissance chinoise et mettent à mal le modèle exportateur qui avait fait la prospérité du pays pendant trois décennies. Alors qu’il multiplie les mesures punitives contre les grandes entreprises, le parti-État met également au pas les travailleurs. Article de Ho-fung Hun, professeur d’économie à l’université John Hopkins, publié sur Jacobin et traduit par Marc Lerenard.

En 2008, bien avant sa première candidature réelle à la présidence, Donald Trump exprimait une admiration sans réserves pour le modèle économique chinois. La Chine était alors perçue comme un havre où les capitalistes pouvaient librement courir après le profit sans aucune contrainte régulatrice : « En Chine, ils salissent des centaines d’acres de terre et répandent des ordures dans l’océan. Je demandais à un bâtisseur : as-tu réalisé une étude d’impact environnemental ? Il m’a répondu : Quoi ? Je demandais de nouveau : as-tu eu besoin d’une validation ? Non, m’a dit le Chinois. Et pourtant, si j’avais le malheur de jeter un petit caillou dans l’océan, ici, dans cette ville, on m’aurait jeté sur la chaise électrique ».

Dans le même esprit, le milliardaire britannique Alan Sugar, horrifié par la perspective de prise de pouvoir du parti travailliste de Jeremy Corbyn, suggérant en 2015 que « s’il était proche d’être élu, plutôt que de l’avoir Premier ministre, je pense que nous devrions tous émigrer en Chine ».

Pour ces magnats du business, la Chine représentait un paradis pour l’accumulation illimitée du capital, une superpuissance au sein de laquelle ils pouvaient se réfugier face aux excès étatistes qui grévaient l’Occident…

Nul « socialisme » en vue

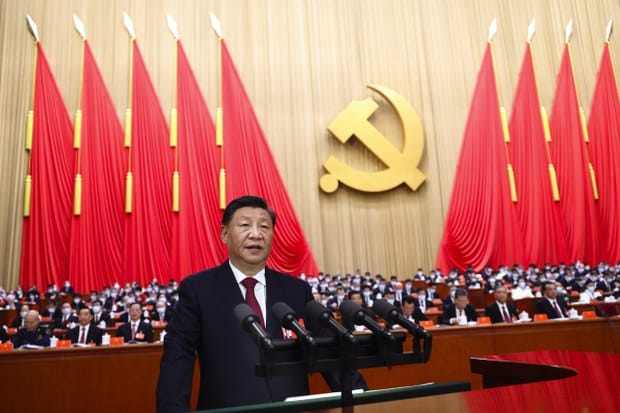

Ces jours sont révolus. Les médias d’État chinois promeuvent désormais une nouvelle doctrine économique, dénommée prospérité commune. Ainsi, le président Xi Jinping a explicitement appelé au renforcement de l’intervention étatique et des mesures de régulation contre « l’expansion désordonnée du capital ». D’aucuns à gauche ont célébré la décision de Xi Jinping, perçue comme le symptôme du retour à un socialisme authentique ; mais la classe politique occidentale et les financiers l’ont déplorée comme une régression anti-libérale alarmante — voire même marxiste-léniniste… Pour autant, ces réactions ne nous apprennent pas grand-chose quant à la signification de la doctrine de prospérité commune.

Dans un discours, Xi Jinping a répété que le capital devait rester subordonné au parti-État et souligné les responsabilités sociales des entrepreneurs. Avant de citer en exemples… une série de philanthropes occidentaux du XIXème et XXème siècle !

La politique draconienne du « zéro Covid », bien qu’abandonnée sous la pression du mécontentent populaire, témoignait du désintérêt du Parti communiste chinois (PCC) pour ses conséquences économiques, et de la place nouvelle prise par l’État. Les analyses selon lesquelles la Chine s’écarte du capitalisme néolibéral ne sortent pas de nulle part. De la même manière, Xi Jinping a fait de la lutte contre la spéculation son cheval de bataille — et certains y ont vu la marque d’un retour vers l’orthodoxie maoïste.

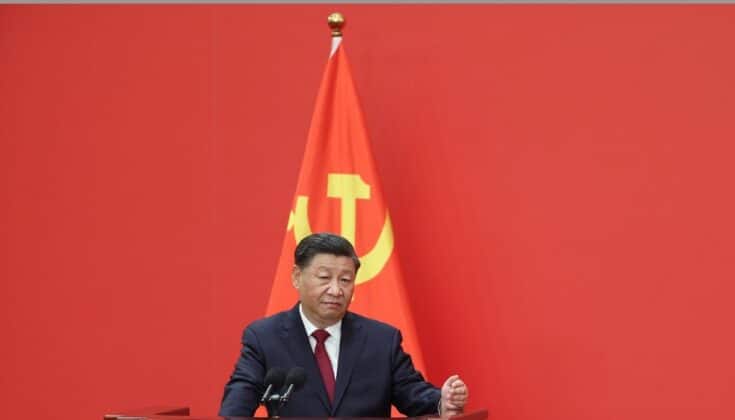

Dans le même temps, Xi Jinping attaquait en décembre 2021 l’État-providence à l’occidentale et s’engageait à ce que la Chine n’adopte pas un modèle « qui élève des feignants qui empochent de l’argent sans rien faire » — avec des références désobligeantes aux « populismes » d’Amérique Latine — lors d’un discours à la Conférence centrale de l’économie et du travail. Une hostilité vis-à-vis de l’aide sociale que l’on pourrait retrouver dans n’importe quel discours prononcé par les fondamentalistes du marché — références obligées à Karl Marx et Mao Zedong mises de côté. Quelles que soient les proclamations de l’idéologie officielle, à l’aube du 125ème anniversaire de Mao en 2018, le parti avait dissout les groupes de travail marxistes et les organisations militantes sur les campus.

Mais quelles sont les mesures concrètes associées au programme de prospérité commune ? Une série d’amendes a été infligée à des entreprises de haute technologie et à leurs filiales, tandis que d’autres ont été saisies par l’État. Des subventions financières pour certains des plus gros promoteurs immobiliers ont touché à leur fin. Dans une série de discours sur la place de l’entreprenariat privé dans la nouvelle Chine, Xi Jinping a répété que le capital devait rester subordonné au parti-État. Il a souligné que « les entrepreneurs doivent avoir une conscience accrue de leur mission et un sens des responsabilités élevé pour le pays et la nation ; intégrer étroitement le développement de l’entreprise avec la prospérité du pays, la prospérité de la nation, et le bonheur du peuple ; et prendre l’initiative de soutenir et partager les aspirations du pays ». Et de citer en modèle… une série de philanthropes occidentaux du XIXème et XXème siècle !

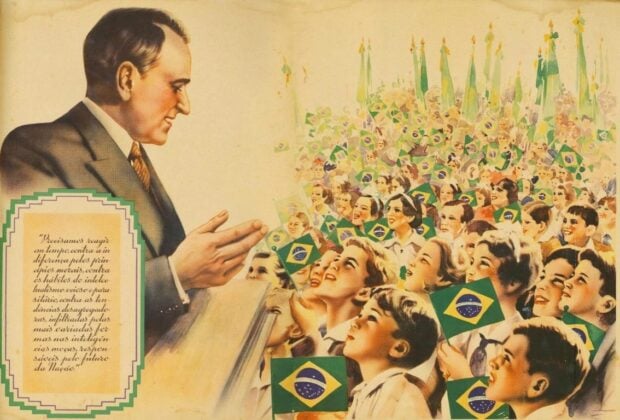

Le nouveau modèle économique chinois, fondé sur un contrôle paternaliste des entreprises privées par l’État et une « éthique » du travail libéré de l’assistance publique, ne ressemble-t-il pas à s’y méprendre au capitalisme d’État des régimes corporatistes et fascistes de l’entre-deux guerres ? Les similarités, bien sûr, ne s’arrêtent pas là. Beaucoup ont déjà souligné la rhétorique nationaliste militante accrue du parti-État, l’essor du culte du grand leader, et une obsession pour la surveillance et le contrôle total de la population…

Accroissement du nationalisme après le « boom »

Ce virage en apparence étatiste de l’économie n’est pas le fruit d’un choix personnel de Xi Jinping, mais davantage le produit d’une crise économique durable. Les exportations, dominées par les sociétés privée et étrangères, ont été les premières sources de la prospérité chinoise, permettant au pays d’absorber d’importantes réserves de devises depuis trois décennies. Celles-ci ont permis une expansion du crédit étatique, qui alimentait principalement les sociétés d’État ou celles qui lui étaient liées, nourrissant les investissements en immobilisation de toute nature : infrastructures, immobilier, nouvelles aciéries et usines de charbon. Tant que les réserves de devises augmentaient, le système financier contrôlé par le PCC pouvait accroître la liquidité locale par le truchement de prêts bancaires abondants sans s’exposer au risque de la dévaluation ou de la fuite des capitaux.

Les leaders chinois ont bel et bien tiré la sonnette d’alerte vis-à-vis du surendettement et de la surcapacité, et proposé des mesures pour pallier ce vice structurel telle la conditionalité des prêts bancaires aux entreprises sur des critères de solvabilité. Mais comme les secteurs en croissance se transformaient en véritables vaches à lait à mesure qu’ils devenaient des fiefs contrôlés par les diverses factions du parti-État, ces réformes n’ont eu qu’un impact limité.

Lors de la crise financière de 2008, alors que la longue période de croissance chinoise portée par l’exportation fléchissait, le gouvernement mettait en place un programme de stimulus monétaire agressif qui a conduit à un fort rebond, tiré par des investissements en immobilisations financés par la dette. L’affaissement des exportations et la poursuite d’un investissement expansif financé par les banques d’État en 2009 et 2010 a créé une bulle d’endettement qui n’était plus contrebalancée par l’accroissement des réserves de devises étrangères. Entre 2008 et la fin de l’année 2017, la dette chinoise privée est passé de 148 % du PIB à plus de 250 %. En 2020, la hausse des prêts pendant la pandémie l’a faite progresser, selon une estimation, à plus de 330 %…

Les appartements, usines de charbon, aciéries et infrastructures financées par la dette ont débouché sur rien de moins qu’une surproduction. Après le rebond de 2009-2010, la rentabilité des entreprises — publiques comme privées — n’a cessé de dégringoler.

Les profits diminuant, le remboursement des prêts est devenu un problème, et la dette une bombe à retardement. Dès lors, la Chine est devenue de plus en plus incapable de soutenir sa croissance via les investissements en immobilisation financés par la dette, tandis que les exportations n’ont pas retrouvé leur niveau d’avant 2008.

La surproduction, les profits en chute libre et la hausse de l’endettement ont conduit à un effondrement du marché boursier et à une fuite des capitaux, causant une dévaluation rapide de la monnaie chinoise en 2015 et 2016. L’économie s’est alors stabilisée, mais seulement après un raffermissement du contrôle des capitaux. Le système bancaire a également injecté de nouveaux prêts dans l’économie pour conjurer un ralentissement – même si la plupart d’entre eux ont été utilisés pour proroger des précédents. Cet afflux récurrent renchérit le surendettement de l’économie sans accroître son dynamisme. C’est ainsi que de nombreuses entreprises sont devenues des zombies vivants, accros aux prêts.

Le gouvernement chinois avait, semble-t-il, envisagé le démantèlement et la restructuration d’Evergrande en entreprise publique… ce qui aurait équivalu à la nationalisation du plus grand promoteur de l’économie chinoise.

Avec la fin de la croissance soutenue, l’État a accru sa pression sur le secteur privé et les entreprises étrangères. On peut comprendre « l’avancée du secteur étatique et la retraite du secteur privé » (guojin minuti) comme étant dirigée contre les sociétés étrangères, dans le cadre de la compétition inter-impérialiste entre les États-Unis et la Chine — réminiscence à bien des égards de la rivalité anglo-allemande un siècle plus tôt.

Lorsque Xi Jinping est arrivé au pouvoir, il était attendu qu’il poursuive un agenda de libéralisation économique — et notamment financière, destinée à priver de crédit les entreprises indûment privilégiées par l’État. Les médias parlaient alors d’une « réforme structurelle fondée sur l’offre » — ce qui, on l’admettra, se rapproche davantage d’un mot d’ordre reaganien ou thatcherien que marxiste ou maoïste… Néanmoins, ceux qui espéraient une nouvelle ère Deng Xiaoping ont été déçus. Les intérêts liés à l’État étaient si importants que Xi Jinping n’a pas eu d’autre choix que de persister dans une politique d’expansion continue des entreprises étatiques. Et aujourd’hui, tous les analyses s’accordent pour dire que Xi Jinping fut le catalyseur du virage étatiste de la politique chinoise, même si elle l’a précédé.

Crise économique, spirale de l’étatisme

Au nom du programme de prospérité commune, Pékin a durement sanctionné les grandes entreprises privées comme Alibaba et Tenent, enregistrées dans les îles Caïman. Parmi les mesures répressives, on trouve le blocage de l’entrée — imminente — dans les bourses étrangères du capital d’Ant Group, la filiale fintech d’Alibaba ; l’imposition d’une lourde amende anti-monopole à Alibaba lui-même ; de sévères restrictions sur les firmes technologiques en collecte de données et approvisionnement de services ; l’interdiction des sociétés de soutien scolaire à but lucratif.

Avec ce processus de restriction de la croissance du capital privé, Pékin a freiné le développement immobilier en 2020. Privés de nouvelles sources de financement pour proroger leurs dettes, de nombreux promoteurs immobiliers ont sombré dans une crise de solvabilité — celle d’Evergrande, la principale entreprise du secteur, étant celle la plus médiatisée à l’étranger. Le gouvernement chinois avait, semble-t-il, envisagé le démantèlement et la restructuration d’Evergrande en entreprise publique… ce qui aurait équivalu à la nationalisation du plus grand promoteur de l’économie chinoise. Une mesure qui aurait été concordante avec les attaques répétées du PCC contre les grandes sociétés et leur appel à un contrôle étatique accru.

À gauche, certains ont pu applaudir ces interventions ; il serait pourtant naïf de penser que la nationalisation aurait spontanément accru le bien-être des travailleurs de ces sociétés, ou qu’elles auraient été soumises à des impératifs de plein-emploi — comme c’était le cas à l’époque maoïste.

Une performance économique robuste, un emploi en expansion et des revenus croissant ont été les piliers sur lesquels le PCC a bâti sa légitimité depuis les années 1990. Sans eux, il doit trouver une voie alternative. C’est dans ce contexte que le parti-État redouble d’efforts pour prendre le contrôle direct de l’économie tout en ayant recours à un nationalisme agressif — fût-ce au risque d’aggraver la crise économique. On peut sans trop prendre de risques prédire que cette dynamique de ralentissement économique, d’accroissement du contrôle étatique et de nationalisme belligérant a de beaux jours devant elle.