L’hydrogène suscite une effervescence croissante. En juin dernier, l’Agence Internationale de l’Énergie (AIE) a publié son premier rapport dédié à ce combustible de synthèse, décrivant ses nombreux usages énergétiques et industriels, et les possibilités qu’il offre, dans un futur proche, pour d’importantes réductions d’émissions de CO2. Qu’en est-il vraiment ? Qu’est donc cette molécule, comment peut-elle être produite et utilisée, et comment distinguer emballement technophile et opportunités concrètes et économiquement réalistes ?

La molécule énergétique par excellence

Commençons par une once de chimie. Ce qu’on appelle communément hydrogène, c’est la molécule de dihydrogène H2 qui est, avec celle d’Hélium He, la molécule la plus légère. À température et pression ambiantes c’est un gaz très peu dense (90 g/m3), qui ne se liquéfie qu’à -253 ºC, soit 20 K (« 20 Kelvin », i.e. 20 degrés au-dessus du 0 absolu de température). Le grand intérêt de l’hydrogène réside en ce que cette molécule, étant très faiblement liée, a un contenu énergétique énorme. Par unité de masse, l’hydrogène contient en effet 3 fois plus d’énergie que le pétrole ou n’importe quel hydrocarbure fossile (charbon, gaz, etc.). On peut comprendre assez intuitivement la chose en considérant les réactions de combustion. Une « combustion », c’est le fait de brûler un « combustible » en le faisant réagir avec de l’oxygène O2, sachant que l’oxygène est, lui, au contraire, très fortement liant. La réaction de combustion retire l’hydrogène des molécules, elle l’oxyde, i.e. le combine à l’oxygène, ce qui donne de l’eau H2O, tandis que le déchet énergétique, pour les combustibles carbonés, est le dioxyde de carbone CO2, molécule dépourvue d’énergie chimique. Les molécules hydrogénées, ou moins oxydées – on dit aussi « réduites » –, tels les combustibles fossiles (hydrocarbures), les sucres, graisses, et autres molécules organiques, sont donc porteuses d’énergie chimique, tandis que les molécules plus « oxydées » en sont vidées. Ainsi, oxygène et hydrogène sont en quelque sorte le Ying et le Yang de la chimie organique, de l’énergie, et même de la vie sur Terre. La réaction de combustion nous éclaire aussi sur le nom « hydro-gène » : substance provenant de l’eau, et qui génère de l’eau lorsque la molécule qui le contient est brûlée.

Un gaz industriel déjà omniprésent, aux potentialités multiples

L’hydrogène pur n’existe pratiquement pas dans la nature, étant trop réactif de par son haut contenu énergétique. Ce n’est pas un combustible naturel, mais plutôt un « vecteur énergétique », parce qu’il est pratiquement toujours produit et utilisé par l’homme pour transporter de l’énergie entre une source primaire et un usage final.

L’hydrogène est loin d’être une « technologie nouvelle », il est déjà massivement présent dans notre système énergétique et industriel actuel.

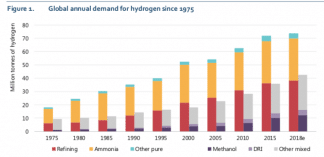

L’hydrogène est loin d’être une « technologie nouvelle », il est au contraire massivement présent dans notre système énergétique et industriel actuel. La production annuelle d’hydrogène pur atteint 73 Mt (millions de tonnes) de par le monde, auxquelles s’ajoutent 42 Mt d’hydrogène produit au sein de mélanges gazeux dont il n’est pas isolé, comme l’illustre la Fig. 1. La production « dédiée » de 73 Mt d’hydrogène cause l’émission de 830 Mt de CO2 par an, soit 2,5 % des émissions globales de CO2, car aujourd´hui environ 2/3 de l’hydrogène est produit à partir de gaz naturel, par reformage du méthane, et 1/3 environ par gazéification du charbon. Ainsi, la production d’hydrogène pur consomme 6 % du gaz naturel, et 2 % du charbon à échelle globale [1]. On ne peut pas dire que l’hydrogène soit un composant mineur de nos économies ! Mais comme ses usages sont industriels, il est peu connu du consommateur final.

En tant que combustible, l’hydrogène, gaz invisible et inodore, est un véritable concentré d’énergie, qui brûle très facilement, ce qui présente un certain danger d’explosion. Néanmoins, sa légèreté fait qu’il se disperse très rapidement dans l’air en cas de fuite. Il peut brûler en milieux gazeux, par exemple pour la production électrique en remplacement de gaz ou de charbon (usage encore peu développé, mais nécessaire à terme pour pallier les creux de productions d’ENR), et également dans des fours industriels, notamment en sidérurgie, ou dans des brûleurs domestiques pour chauffage et cuisson. On peut noter que le « gaz de ville », avant l’arrivée du gaz naturel (méthane) à partir des années 1950, était du gaz de charbon, contenant un mélange d’H2, CO, CH4, etc. – i.e. l’hydrogène a longtemps fait partie de l’énergie domestique courante !

La combustion de l’hydrogène peut aussi être réalisée dans des piles à combustible (PAC), dispositifs électrochimiques portables (inverses des électrolyseurs décrits plus bas) qui font réagir un combustible avec l’oxygène de l’air pour produire directement de l’électricité. Les PAC assurent une combustion propre, n’émettant que de la vapeur d’eau, avec une haute efficacité de presque 60 %, supérieure à celle d’un moteur thermique de voiture qui est plutôt de 36-42 %. Une PAC peut alimenter un moteur de véhicule (comme la flotte de taxis parisiens, 600 prévus pour fin 2020), de bus, de trains (déjà un train en fonctionnement en Allemagne), de navire, ou bien une station électrique autonome dans une zone reculée hors réseau, une station spatiale, un bâtiment, etc. Leur inconvénient majeur est leur coût encore élevé, près de 20 000 euros aujourd´hui pour une PAC de voiture.

De l’hydrogène gris a l’hydrogène vert

Si l’hydrogène est aujourd´hui majoritairement sale, ou « gris », car issu de fossiles, il peut aussi être « vert », i.e. produit à partir d’énergies renouvelables (EnR). On sait en effet le produire depuis le XIXe siècle par « électrolyse », en appliquant de l’électricité à de l’eau, pour casser la molécule H2O en hydrogène H2 et oxygène O2. L’efficacité de conversion de l’énergie électrique à chimique (restituable par combustion) est typiquement de 60-70 %, allant jusqu’à 80 % avec des technologies émergentes à haute température.

La production électrolytique d’hydrogène n’est, elle non plus, pas nouvelle ! Elle a en particulier été massivement utilisée des années 1920 aux années 1990, pour produire l’ammoniac des engrais, à partir d’hydroélectricité, en Norvège pour l’Europe, à Assouan en Égypte, au Canada, au Zimbabwe, avec des électrolyseurs de plus de 100 MW de puissance, et de manière rentable [2]. C’est l’arrivée du gaz à bas prix dans les années 1960 qui a permis à ce combustible fossile de détrôner l’hydrogène vert.

L’hydrogène vert Issu d’hydroélectricité a été massivement utilisé des années 1920 aux années 1990, pour produire l’ammoniac des engrais azotés

La troisième catégorie est l’hydrogène dit « bleu », produit de manière standard à partir de gaz ou charbon, mais avec capture et séquestration du CO2 émis, généralement dans des réservoirs gaziers ou pétroliers abandonnés. Il faut néanmoins signaler que la filière d’enfouissement souterrain du CO2, bien que déjà existante, ne suscite pas toujours la plus grande confiance, à cause du risque toxique en cas de fuite, des problèmes d’acceptabilité, des incertitudes sur la maturité et les coûts de même qu’à cause du risque moral inhérent, puisqu’elle permet de « verdir » une industrie en façade, mais sans rien changer à ses procédés, sauf la capture et la gestion du déchet final. Le fait que ce soient les industriels des fossiles qui la promeuvent en premier lieu présente aussi un risque de conflit d’intérêts par rapport aux informations présentées comme scientifiquement neutres sur la prétendue maturité et faisabilité de la filière.

Un enjeu majeur, aujourd’hui, pour la transition énergétique est d’arriver à produire, massivement et à bas coûts, de l’hydrogène vert par électrolyse ou, éventuellement, en phase transitoire, de l’hydrogène bleu si la séquestration du CO2 s’avérait localement fiable et réelle. Mais à terme, seule la filière verte est authentiquement durable et vertueuse.

Transformer les EnR électriques variables en combustibles stockables et transportables

Le gros intérêt de l’électrolyse est que, moyennant la perte d’1/3 de l’énergie utilisée, on transforme une électricité variable, par exemple solaire ou éolienne, disponible selon la météo, difficile à stocker et à transporter, en un vecteur énergétique matériel et stable, qui peut alors être stocké à coûts beaucoup plus modérés (environ 100 fois moins cher que le stockage électrique en batterie, voire 10 000 fois moins si des cavités souterraines peuvent être utilisées), et transporté en tuyaux, pipelines, bateaux, etc., ce qui représente des avantages considérables. En effet, par passage de l’électricité (flux) à la substance (stock), on s’affranchit de la variabilité temporelle et on réduit fortement les coûts de stockage et transferts temporels qui sont aujourd’hui, probablement, le frein principal au déploiement des EnR.

Ainsi, l’hydrogène représente un levier essentiel de la transition des énergies fossiles climaticides vers les EnR. D’une part, parce que sa production par électrolyse est flexible, pouvant suivre les courbes de production électrique solaire ou éolienne qui sont fortement variables, et aussi, en absorber les excès massifs qui deviennent inévitables à fort déploiement, constituant ainsi une voie de stockage énergétique. Mais aussi, parce que l’hydrogène opère un « couplage » entre le secteur électrique, d’où est attendue la majeure partie de la production primaire d’énergie décarbonée, dans tous les principaux scénarios de transition énergétique (du fait des potentiels mondiaux du solaire et de l’éolien), vers le secteur des combustibles, aujourd’hui très majoritairement fossiles (gaz, pétrole, charbon), qui sont la colonne vertébrale de notre civilisation, fournissant plus de 80 % de l’énergie primaire dans le monde, pour tous les secteurs économiques.

Ainsi, parce qu’il permet de transformer l’électricité renouvelable en combustibles gazeux et liquides, l’hydrogène constitue le « maillon manquant » permettant de concevoir la décarbonation de tous les secteurs, et non pas seulement de l’électricité, qui bien sûr doit être décarbonée, mais trop souvent monopolise le débat public alors qu’elle ne représente actuellement qu’environ 40 % de la consommation énergétique primaire, et 20 % des usages énergétiques finals.

De l’hydrogène aux combustibles de synthèse

Le gros inconvénient de l’hydrogène, c’est son insoutenable légèreté ! En effet, étant la molécule la plus petite et légère, il reste, pour un combustible, difficile et coûteux à stocker et à transporter. Avec seulement 90 g d’H2 par m3 à pression ambiante, il est nécessaire pour le transporter de le comprimer fortement, ou alors le liquéfier, mais cela demande de refroidir à -253 °C, et consomme l’équivalent de 30 % de son énergie… Autre souci, l’hydrogène est une molécule tellement petite qu’elle fuit très facilement, et peut même se faufiler et diffuser à travers certains matériaux, notamment l’acier, qu’elle finit par fragiliser. C’est pourquoi les réservoirs à hydrogène sont environ 100 fois plus chers que les réservoirs pour gaz usuels.

Par exemple, pour une voiture à hydrogène avec 500 km d’autonomie, il faut un réservoir de 5 kg d’hydrogène, comprimé à 700 bars, fait d’acier, fibres de carbone et polymères, qui pèse, lui, 87 kg. Un camion transportant des cylindres d’hydrogène, transporte essentiellement de la ferraille ! Si ce réservoir ne coûte qu’environ 2 000 euros (contre environ 20 000 euros pour une batterie électrique de voiture), ce sont les coûts tout le long de la chaîne de valeur, de la production à la distribution, qui rendront l’hydrogène onéreux à la pompe.

Pour les mêmes raisons, l’hydrogène n’est généralement pas injectable directement dans les réseaux de gaz à plus de 10-20 % en volume (soit seulement 3-6 % en énergie), ce qui est bien dommage, car alors il aurait facilement pu décarboner une grande quantité d’usages (chauffage, cuisson, usages industriels) à partir de l’immense infrastructure disponible que sont les réseaux de gaz, dont la valeur aux USA par exemple, est estimée à 1 000 milliards de dollars [3]. Pour ces raisons, dans de nombreuses applications, il peut être plus efficace économiquement, voire indispensable, de transformer l’hydrogène en molécules plus lourdes.

On parle alors des « combustibles de synthèse » : la stratégie étant de faire comme les plantes qui dans la photosynthèse, en plus d’arracher l’hydrogène à l’eau grâce à l’énergie solaire, le « recollent » sur des squelettes carbonés, plus lourds, obtenus à partir du CO2 de l’air, produisant ainsi des hydrates de carbone naturels (sucres, etc.). Pour nous humains, deux approches pour alourdir le combustible hydrogène sont principalement considérées.

La première consiste à transformer l’hydrogène H2 en ammoniac NH3 déjà évoqué, précurseur de tous les engrais azotés, dont on dit qu’ils assurent la moitié de l’alimentation humaine globale. La synthèse de l’ammoniac se fait par combinaison avec l’azote N2 de l’air à travers le célèbre procédé Haber-Bosch (doublement nobélisé), qui a permis à partir des années 30, de remplacer les engrais azotés naturels, issus de nitrates ou guano, par les engrais de synthèse. L’ammoniac n’est pas seulement intéressant à décarboner en soi, il peut aussi être un combustible d’usages variés, ayant, par exemple alimenté des bus en Belgique pendant la Seconde Guerre mondiale. Malgré sa toxicité, il a été massivement utilisé pendant des décennies avec un historique d’accidents très faible, et les techniques pour le transporter et stocker sont largement mûres et disponibles, par exemple, avec 5 000 km de pipelines dans le Midwest américain à partir des ports du Texas, pour l’utilisation en engrais.

La seconde approche consiste, comme les plantes, à accrocher l’hydrogène à des atomes de carbone, à partir de CO2, et de produire ainsi des hydrocarbures de synthèse (méthane, diesel ou kérosène de synthèse), ou des alcools, principalement le méthanol. Tous ces procédés sont déjà bien connus et technologiquement mûrs. La question majeure, aujourd’hui, est de les adapter à fonctionner avec de l’hydrogène électrolytique vert, dont le flux de production est fortement variable et non plus continu comme celui de l’hydrogène issu de fossiles dans l’industrie chimique actuelle. Cette variabilité est gérable via divers types de flexibilité ou stockages, mais toutes ont des coûts qui doivent être compris et maîtrisés (voir par ex. [4]).

Les électro-combustibles verts permettent de planifier la décarbonation des secteurs les plus contraignants : transport aérien, maritime, industrie lourde

Avec ces électro-combustibles verts, on peut alors envisager de décarboner les secteurs les plus contraignants, par exemple le transport aérien (avec du kérosène de synthèse) et maritime (plutôt avec de l’ammoniac), pour lesquels l’utilisation de batteries géantes est impensable et celle d’hydrogène difficile, du fait du poids, du volume et du coût des réservoirs nécessaires. Ainsi, le constructeur de moteurs navals MAN annonce que le premier moteur maritime à ammoniac pourrait être en utilisation début 2022 [5].

L’avantage de l’ammoniac vert, est que pour le produire on n’a besoin que d’électricité verte, d’eau et d’air (puisque l’atmosphère contient 80 % d’azote), alors que les hydrocarbures de synthèse ou le méthanol, plus commodes à l’usage, demandent de trouver du CO2, qui dans l’air est très dilué (0.04% en volume) et dont la capture atmosphérique directe demande beaucoup d’énergie et coûte encore cher. C’est pourquoi, pour les combustibles carbonés de synthèse, l’industrie se tourne plutôt pour l’instant vers les sources industrielles de CO2 issu de la combustion de fossiles, ce qu’on appelle capture et usage du CO2, ou « recyclage du CO2 ». Dans un tel schéma, l’atome de carbone C porteur d’énergie hydrogénée est utilisé une 1re fois dans la combustion initiale classique, puis, après captage et recyclage du CO2 émis, une 2e fois dans le combustible de synthèse. Ce recyclage réduit le bilan d’émissions environ de moitié, mais ne permet pas d’atteindre la neutralité carbone qu’il est aujourd’hui vitalement nécessaire de planifier.

Une voie prometteuse est l’utilisation de biomasse, dont le contenu en carbone excède d’un facteur 2 à 4 son contenu en énergie, ce qui veut dire, par exemple, qu’en injectant de l’hydrogène dans un méthaniseur à base de déchets agricoles ou urbains, au lieu de produire environ 40 % de méthane et 60 % de CO2, on pourrait « booster » la production de méthane d’un facteur 2,5 par apport d’hydrogène vert, où l’énergie viendrait pour 1/3 de la biomasse, et pour 2/3 de l’hydrogène vert.

Des coûts en déclin, un boom imminent ?

D’après l’AIE, l’hydrogène gris (sale) coûte aujourd’hui 1 à 1,7 $/kg à produire, le vert, 2 à 5 $/kg [1], dépendant essentiellement du coût de l’électricité renouvelable, mais ce coût pourrait baisser rapidement, à l’image des spectaculaires baisses de coûts qu’ont connus dans la dernière décennie les EnR solaires et éoliennes, qui sont aujourd´hui dans de nombreux pays, les sources d’électricité les moins chères, grâce à l’apprentissage et à la massification des productions. Ainsi, selon plusieurs analyses récentes dont celles de l’AIE [1] ou de BNEF [6], l’électricité solaire ou éolienne, coûtant déjà moins de 30 $/MWh à produire dans les géographies favorables (Moyen-Orient, Chili, Inde, Chine, etc.), permettra incessamment de produire de l’hydrogène vert à moins de 2 $/kg, proche du niveau de l’hydrogène bleu, ou même gris, et moins de 1,5 $/kg en 2030-2040. Alors, il devient pensable de l’utiliser pour décarboner de très nombreuses applications, sans qu’une forte taxation carbone soit nécessaire pour assurer sa compétitivité face à l’hydrogène gris.

L’effervescence de l’hydrogène vert se mesure actuellement au saut d’échelle spectaculaire des projets annoncés. En 2018, 135 MW d’électrolyseurs avaient été vendus dans le monde au total [6], avec beaucoup de petits projets ou pilotes de quelques MW au plus. En septembre dernier, le projet australien Moranbah, par exemple, annonce d’un seul coup 160 MW d’électrolyseur [7], pour de la production d’ammoniac vert ! Plusieurs annonces similaires ont également eu lieu récemment, notamment au Chili ou en Chine. Et sont même en discussion, encore en Australie, des projets de plusieurs GW [8], du fait de l’immense potentiel solaire et éolien (et combiné), et du rôle stratégique que ce pays se voit jouer en tant qu’exportateur d’EnR combustibles, et de la volonté affirmée du Japon, notamment, d’importer des EnR qu’il ne peut pas produire sur son territoire trop exigu et densément peuplé. Ainsi, l’hydrogène, ou plutôt ses dérivés, transportables par navires, sont appelés à devenir les vecteurs du commerce international d’EnR depuis les pays fortement dotés, vers ceux dont le potentiel domestique est insuffisant, ou trop cher à exploiter.

Malgré des coûts de production en déclin rapide, les coûts d’infrastructures, de transport et d’usage restent élevés

Si un essor de l’hydrogène vert paraît donc se profiler grâce à la chute attendue de ses coûts de production, il faut noter en revanche que les coûts des infrastructures de transport, de distribution, et des équipements d’usage peuvent être un obstacle fort selon les usages. Par exemple, pour la mobilité légère, pour que le coût de combustible par km soit à parité avec de l’essence à 1,5 €/L, il faut que l’hydrogène coûte 9 €/kg à la pompe, ce qui est presque déjà le cas en France avec un prix actuel de 10-12 €/kg. Mais dans ce prix (qui est pour de l’hydrogène gris), ce qui domine largement sont les coûts de transport et des bornes de distribution pressurisée. Et surtout, le principal obstacle reste le coût très élevé des véhicules, autour de 60 000 €, dont on espère néanmoins de fortes baisses à venir, notamment pour les PAC dont le prix pourrait être divisé par 4 à long terme, selon l’AIE [1].

Et en Europe, et en France ?

L’Europe et la France se veulent pleinement partie prenante. En France 900 000 t d’hydrogène gris sont actuellement produites par an, émettant 11 Mt de CO2, soit 2,8 % des émissions domestiques. Le plan Hulot pour l’hydrogène de juin 2018 avait astucieusement priorisé le développement des filières hydrogène propre sur les usages industriels massifs déjà présents, à commencer par le raffinage de pétrole. Il serait en effet néfaste de voir l’hydrogène comme un gaz exotique, et ne le penser qu’à travers la voiture à hydrogène, car ce développement-là requiert un déploiement d’infrastructures lent et difficile à rentabiliser tant que les utilisateurs sont peu nombreux, alors qu’un déploiement massif de l’hydrogène vert est urgent pour faire baisser les coûts de production et de distribution, et supprimer déjà les émissions de CO2 de l’hydrogène gris actuel et bien au-delà. C’est donc au sein des complexes industriels, généralement portuaires, que les meilleures opportunités sont présentes. En parallèle, le plan Hulot visait à appuyer la pénétration de l’hydrogène vert dans la mobilité, mais plutôt pour les usages longue distance ou fortes charges y compris le remplacement de trains diesel sur les petites lignes où l’électrification paraîtrait trop chère à installer, les camions, des utilitaires légers, des bus, et aussi des flottes captives comme les véhicules logistiques dans des ports. Il est cependant regrettable que le plan Hulot, de 100 M€/an, n’ait pas été approuvé et budgété, posant toujours la question de l’effort économique acceptable par notre système de gouvernance crispé sur l’exigence de croissance et de compétitivité…

Les meilleures opportunités pour amorcer le déploiement de l’hydrogène vert se trouvent au sein des complexes industriels, généralement portuaires

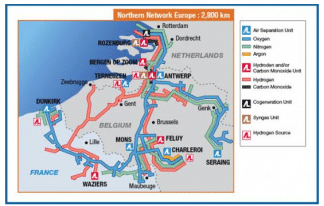

Le port de Rotterdam, 1er port d’Europe, est fortement positionné [8] du fait de la forte demande locale de 400 000 t d’H2 par an pour le raffinage, et de l’infrastructure présente. Air Liquide opère en effet déjà 900 km de pipelines d’hydrogène, connectant Rotterdam, Anvers et Dunkerque, comme le montre la Fig. 2. La proximité de la mer du Nord et de ses excellentes ressources éoliennes offshore, permet de concevoir divers schémas allant de la production d’hydrogène vert à l’hydrogène bleu à partir de méthane importé et enfouissement du CO2 sous la mer, technique pour laquelle la Norvège est pilote.

Un rôle crucial à jouer dans la transition énergétique, sous réserve de sobriété avant tout

De par ses multiples usages possibles, et son rôle éminemment pivot en tant que molécule énergétique essentielle connectant l’électricité et les combustibles, il est aujourd’hui devenu clair que la question n’est plus si l’hydrogène propre (bleu, mais surtout vert) peut ou doit jouer un rôle majeur dans la transition énergétique. C’est un fait à présent établi pour les analystes et décideurs. C’est même un fait tangible puisque son verdissement (production à partir d’EnR) et son essor dans les usages industriels classiques (raffinage, ammoniac) et au-delà, a commencé, et que les projets pilotes et incessamment commerciaux se multiplient pour utiliser l’hydrogène vert dans le transport lourd et longue distance, la sidérurgie (qui émet la bagatelle de 7 % du CO2 anthropique lié à l’énergie), etc. Aujourd’hui, l’enjeu, pour les politiques publiques, est de mesurer et planifier intelligemment les potentiels, les routes, les logiques à suivre, car il s’agit de déployer, à échelle temporelle très courte par rapport aux précédentes révolutions industrielles (moins de 20 ans pour répondre à l’urgence climatique), une infrastructure de production d’EnR, d’hydrogène, de combustibles de synthèse, et de transport, stockage et dispositifs pour utiliser ces matières énergétiques, à l’échelle suffisante pour remplacer le gros des fossiles.

Les questions posées par l’hydrogène sont complexes, puisqu’il intervient de multiples manières, et doit être pensé en synergie avec les autres outils de la transition énergétique, par ordre d’importance (selon nous) : la sobriété, les EnR (dont biomasse), l’efficacité énergétique, le nucléaire, la séquestration de CO2, avec les réserves nécessaires majeures pour les deux derniers. L’écueil évident serait de croire à une solution miraculeuse, permettant de faire perdurer le mythe de la croissance économique infinie soudain devenue verte (ou immatérielle), « découplage » qui ne s’est jamais vu et surtout pas à l’échelle aujourd’hui nécessaire, et n’a aucune raison de tomber du ciel, bien au contraire même du fait de la dégradation écologique en cours -comme l’explique par exemple, le récent rapport « Decoupling Debunked » [10].

Ainsi l’hydrogène même vert, en aucun cas ne pourrait faire perdurer la gabegie énergétique actuellement alimentée par les combustibles fossiles, dont la commodité d’usage n’a d’égale que leur pouvoir de destruction écologique universel. Pour la transition, ni l’hydrogène ni aucune autre technologie ne peut nous dispenser de nous attaquer en premier lieu à l’insoutenable niveau global de consommations énergétiques et matérielles, en passe de détruire l’essentiel de la vie sur Terre. Le premier défi, c’est de stopper la logique productiviste qui sous-tend la croissance économique et celle des flux physiques causés par les humains.

Affirmons donc fermement que non, l’hydrogène vert ne sortira pas l’humanité de sa folie énergétique actuelle ni du péril climatique. Son déploiement massif est souhaitable et pourra être compétitif financièrement, dans les cas faciles. Mais ce déploiement à l’échelle nécessaire pour la décarbonation profonde, vers la neutralité carbone, implique des choix qui doivent être faits sans tarder, bien que coûteux, souvent difficiles, demandant un déploiement industriel des EnR phénoménal, et des efforts économiques aujourd´hui inconcevables pour les décideurs. En effet cette décarbonation profonde demande de choisir volontairement des hausses de coûts -dont l’abandon des investissements dans les filières fossiles avant amortissement n’est pas le moindre- et des pertes de compétitivité majeures, ce qui implique d’organiser la baisse de la production industrielle et des consommations finales à échelle globale. Notons que ce propos ne considère même pas les autres limitations à l’économie planétaire que pose la disponibilité des ressources matérielles [11], du terrain pour installer les EnR dont l’emprise au sol est très largement supérieure à celle de l’extraction des fossiles, ainsi que les multiples autres pollutions industrielles, qui ne font que rajouter des arguments lourds pour un besoin urgent de sobriété organisée.

La transition énergétique doit être tricotée avec les deux aiguilles que sont la technologie et la sobriété organisée

On peut se représenter la transition comme un tricotage avec deux aiguilles. La première est la technologie, qui est essentiellement déjà présente (et dont l’hydrogène fait partie), avec des gains de rendements et d’efficacités incrémentaux possibles, mais pas de progrès révolutionnaire à prévoir ni à espérer. La tendance actuelle en effet est souvent plutôt au déclin global des efficacités dû à la raréfaction progressive des ressources, parfois déjà proche de critique (voir [11]), et aux pollutions. La seconde aiguille, fondamentalement plus importante, mais beaucoup plus problématique aujourd’hui, est celle de la visée civilisationnelle de fond. Seule une logique de sobriété collective, et donc de « décroissance », assumée et organisée dans la justice sociale et géopolitique, visant à réduire les consommations énergétiques et matérielles à un niveau soutenable (et donc, certainement aussi, le PIB), peut permettre de tricoter la transition nécessaire devenue urgence absolue. Ceci, en assurant d’abord les besoins basiques de chaque être humain, donc, en supprimant les consommations fastueuses ou superflues, celles des riches et surtout dans les pays riches. C’est donc par un rappel urgent et lucide à la nécessaire bifurcation vers la sobriété organisée, comme changement de paradigme, que nous concluons cet article à visée initiale technologique.

Références :

[1] IEA. The Future of Hydrogen. OECD, Paris, 2019.

[2] Philibert C. Renewable energy for industry. IEA, OECD, Paris, 2017.

[3] Webber ME. Power trip – A story of energy. New York: Basic Books, 2019.

[4] Armijo J, Philibert C. Flexible production of green hydrogen and ammonia from variable solar and wind energy: Case study of Chile and Argentina. International Journal of Hydrogen Energy, 2020 ; 45:1541–58. https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2019.11.028.

[5] Brown T. MAN Energy Solutions: an ammonia engine for the maritime sector. Ammonia Energy Association, 2019. https://www.ammoniaenergy.org/articles/man-energy-solutions-an-ammonia-engine-for-the-maritime-sector/.

[6] BNEF. Hydrogen: the economics of production form renewables. Costs to plummet, 2019.

[7] ARENA. Renewable hydrogen could power Moranbah ammonia facility. Australian Renewable Energy Agency, 2019. https://arena.gov.au/news/renewable-hydrogen-could-power-moranbah-ammonia-facility/.

[8] Maisch M. Siemens backs 5 GW green hydrogen plan for Australia. PV Magazine International, 2019. https://www.pv-magazine.com/2019/10/08/siemens-backs-5-gw-green-hydrogen-plan-for-australia/

[9] Smart Port. Rotterdam Hydrogen Hub. 2019.

[10] EEB. Decoupling debunked – Evidence and arguments against green growth as a sole strategy for sustainability, 2019.

[11] Bihouix P. L’Âge des low-tech : Vers une civilisation techniquement soutenable. Seuil, collection Anthropocène ; 2014.