Cécile Duflot a été députée pour Europe Écologie les Verts (EELV), Ministre du Logement et de l’égalité des territoires de 2012 à 2014 et dirige désormais la branche française de l’ONG Oxfam, spécialisée notamment dans la lutte contre les inégalités sociales. Elle est également à l’origine de la pétition aux presque deux millions de signatures L’affaire du siècle, qui promet d’attaquer l’État français en justice pour « inaction climatique ». Au vu de son expérience transversale, nous avons souhaité l’interroger sur les derniers faits d’actualité en lien avec l’écologie, entre la démission de Nicolas Hulot et les revendications du mouvement des gilets jaunes. La question de l’exercice du pouvoir est le fil directeur de cet entretien, réalisé dans les locaux d’Oxfam France, à Paris. Entretien réalisé par Pierre Gilbert, retranscription par Marie-France Arnal.

LVSL – Dans le domaine de l’écologie, s’il est facile quand on est une ONG comme OXFAM de proposer, c’est sans doute un peu plus compliqué quand on est au sein d’un gouvernement, d’autres données entrant en jeu. Vous avez une longue expérience politique. Vous avez été députée puis ministre au Logement et à l’égalité des territoires entre 2012 et 2014. Cette expérience de la realpolitik a-t-elle modifié votre rapport à l’action publique ? Quel bilan tirez-vous de l’action du gouvernement Macron dans le domaine de l’écologie ? Que pensez-vous de la démission de Nicolas Hulot ?

Cécile Duflot – Mon expérience de ministre m’a plutôt donné confiance dans la possibilité de l’action publique. On peut prétexter ne rien pouvoir changer, que c’est trop compliqué et trop laborieux. Mais, en définitive, il ne s’agit que d’une volonté politique. Ce fut le cas par exemple dans cette bagarre homérique au sujet de l’encadrement des loyers. Alors que tout le monde disait qu’il était impossible de le faire, nous l’avons fait.

En matière d’écologie, la situation d’aujourd’hui est différente de celle d’il y a dix ans. On sait désormais que c’est techniquement possible et financièrement moins coûteux d’engager la transition. Ce n’est donc pas un manque de possibilités, mais un manque de décisions, de volonté politique. J’en tire un bilan, partagé par toutes les ONG environnementales : on est loin de ce qu’il faudrait faire. Emmanuel Macron a pris un certain nombre d’engagements, de postures ou de positionnements médiatiques autour des questions d’écologie, mais sur la réalité des politiques menées – Nicolas Hulot l’a dit et c’est le sens de sa démission – on est très loin du compte. En matière de lutte contre le dérèglement climatique, les petits pas ne sont pas suffisants. Je raconte souvent cette histoire : c’est comme si vous vouliez faire décoller une fusée sur la lune avec un moteur de 2CV. L’ingénieur vous dit que ça ne va pas marcher et vous répondez « ça va on t’a déjà filé un moteur arrête d’être mécontent ! ».

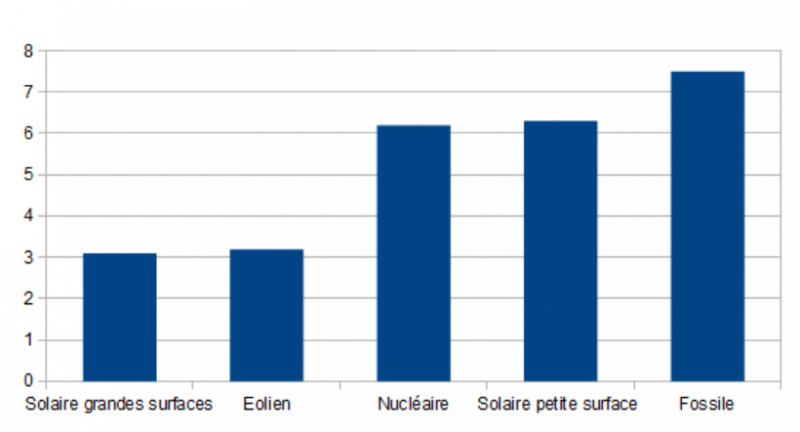

Aujourd’hui l’ampleur du risque climatique est telle qu’il faut un changement de modèle. Ce changement de modèle est à portée de main, sur la base d’économies d’énergie, d’énergies renouvelables, de limitation et de rapprochement des lieux de production et des lieux de consommation. C’est un modèle qu’on peut imaginer de façon cognitive, qu’on peut réaliser techniquement et qu’on a les moyens de financer.

LVSL – Maintenant que vous êtes à Oxfam, vous faites le choix de privilégier, au niveau de la société civile, les actions plutôt citoyennes, individuelles ou collectives – par rapport à l’action étatique ? Pour vous quel devrait être le rôle de l’État ? Quelle est l’échelle la plus pertinente pour la transition écologique ?

Cécile Duflot – Toutes les actions concourent au même but. Il n’y a pas d’opposition entre l’action des ONG et l’action politique. Mon engagement signe une dimension personnelle. Il faut avoir, je crois, une certaine fraîcheur et pas de cynisme quand on est responsable politique. J’avais pratiqué ces responsabilités politiques longtemps et j’avais envie d’un autre mode d’action.

Je pense qu’il faut contribuer à faire mûrir la société face à la réalité de l’urgence climatique et de la question des inégalités. C’est la grande force d’Oxfam : lier ces deux questions, travailler à la fois sur la question climatique et sur la question des inégalités. On voit bien aujourd’hui en France à quel point ces sujets sont d’actualité avec les gilets jaunes. On aurait pu prévoir cette situation.

D’autre part, et vous avez raison de parler d’échelle, cette question de la dimension internationale est essentielle. C’est notre premier défi dans l’histoire de l’humanité, un défi terrien, un défi des habitants de cette planète qu’est la Terre. Ces sujets doivent être portés à l’échelle internationale, ce qui veut dire que les solutions doivent être mises en œuvre pour certaines à l’échelle internationale, pour d’autres à l’échelle européenne et d’autres au niveau national.

Pour moi il y a trois modes d’action dans l’action publique. Le premier est la fiscalité. Le débat est très actuel, mais la fiscalité est ce qui vous permet de choisir de faire telle ou telle chose : typiquement, quand vous donnez de l’argent à des ONG, une partie de cette somme est déduite de vos impôts. C’est un des moteurs et un intérêt général que des ONG ou des associations, en particulier les plus vulnérables, disposent de moyens pour agir. Deuxième outil : la réglementation soit ce qui est permis et ce qui est autorisé. Il faut faire telle ou telle chose, il faut arrêter la pollution, il faut fermer les centrales à charbon etc. Troisième outil : la commande publique ou les investissements publics : quand on décide d’investir dans des lignes de chemin de fer secondaires plutôt que dans des autoroutes, on mène une politique en faveur – ou en défaveur si on choisit le contraire – de la transition écologique. Vous pouvez aussi décider de renationaliser et faire évoluer EDF vers un rang de société majoritairement dédiée aux énergies renouvelables par exemple.

LVSL – Qu’est-ce qui, selon vous, freine aujourd’hui l’action publique?

Cécile Duflot – Les choix et les arbitrages qui sont faits aujourd’hui par les dirigeants relèvent plus de l’obsession idéologique. Quand on voit ce qui risque de se passer d’ici quinze ans, beaucoup de sujets qui apparaissent comme des sujets centraux deviendront complètement secondaires alors que c’est la vie même de l’humanité qui est en jeu.

LVSL – Donc c’est une question d’idéologie, une question de dogmatisme ?

Cécile Duflot – C’est une question de choix à court terme plutôt qu’à long terme. C’est une question de choix des intérêts privés mais peut-être également une absence de prise de conscience chez certains dirigeants.

LVSL – Vous pensez qu’en l’occurrence c’est une affaire de conscience chez nos dirigeants ? Vous pensez que ces gens-là n’ont pas de conseillers qui leur expliquent les tenants et les aboutissants du changement climatique ?

Cécile Duflot – Je pense que certains admettent que, comme l’a dit Emmanuel Macron, après avoir reçu pourtant un prix, quand on fait de l’écologie on est impopulaire. Ceci n’est pas vrai. Je vais vous donner un exemple : quand j’étais conseillère régionale, on a décidé qu’il n’y aurait plus de zones sur le Pass Navigo. C’est une mesure qui va dans le sens de la transition écologique puisque les gens sont incités à prendre les transports en commun. Quelques années après on voit que cela a réussi. Quand vous faites une loi sur l’alimentation qui ne fait aucun pas vers l’alimentation de proximité et le bio, que vous ne changez pas le système agricole actuel qui, par ailleurs ruine les paysans, vous faites des choix politiques.

LVSL – Quand vous parlez des limites de l’action publique, quel rôle tient pour vous l’Europe ? Quelle conclusion en tirez-vous ?

Cécile Duflot – Dans les années 1980, et au début des années 1990, l’Europe a été à l’avant-garde sur les réglementations environnementales. Elle a beaucoup contribué à faire bouger les États sur ces questions, mais depuis quelques années, on constate qu’elle est devenue un outil de régulation financière, notamment après la crise des banques. Elle est obsédée par cette question des comptes publics, des déficits publics, bien plus que par l’enjeu de la transition, même si, sur certains sujets, c’est la France qui freine les décisions européennes. Je suis convaincue que certaines questions, notamment la question de la transition énergétique au sens des moyens de production d’énergie, ne se règlent pas à l’échelle d’un pays mais à l’échelle européenne. On a fait Airbus par exemple : il faudrait l’équivalent de grandes structures capables de porter au niveau européen la transition écologique.

LVSL – Les contraintes budgétaires imposées par Bruxelles sont-elles une limite, comme le disent certains économistes, dans le domaine de l’écologie ?

Cécile Duflot – Les investissements en matière de transition écologique pourraient être sortis du calcul du déficit, de ce cadre des 3 %. Par exemple : les conséquences de catastrophes climatiques impactent de façon importante les comptes publics, alors qu’elles pourraient être évitées par des investissements – je pense au risque inondation. Il serait donc logique de défalquer ces investissements du calcul du déficit public puisqu’à terme ils ont vocation à produire des économies significatives et sans doute supérieures à leur coût.

LVSL – Suivant cette logique on pourrait défalquer les investissements en matière de santé d’hôpitaux, de social etc. ?

Cécile Duflot – Oui bien sûr ! Les maladies du mode de vie, les maladies chroniques, aujourd’hui, représentent 80 % des dépenses de santé. Ce sont aussi des maladies liées à la pollution aérienne, à la pollution de notre alimentation, à la pollution des matériaux qui sont autour de nous. De façon rationnelle, on peut évaluer, par exemple, le coût sur la santé de la précarité énergétique, en particulier chez les personnes âgées. Les gens qui se chauffent mal sont plus vulnérables, plus malades, plus désocialisés parce qu’ils n’osent pas inviter de gens chez eux. Des études montrent que 1€ investi dans la lutte contre la précarité énergétique économise 80 centimes de dépenses de santé. C’est cette réflexion-là qu’il faudrait avoir. Mais aujourd’hui ce n’est pas ce logiciel-là qui est aux commandes malheureusement.

LVSL – On voit s’enchaîner tous les rapports un peu catastrophiques assez alarmistes sur l’évolution du climat. Pensez-vous qu’il y a une solution au changement climatique ? Êtes-vous plutôt optimiste ou plutôt pessimiste ?

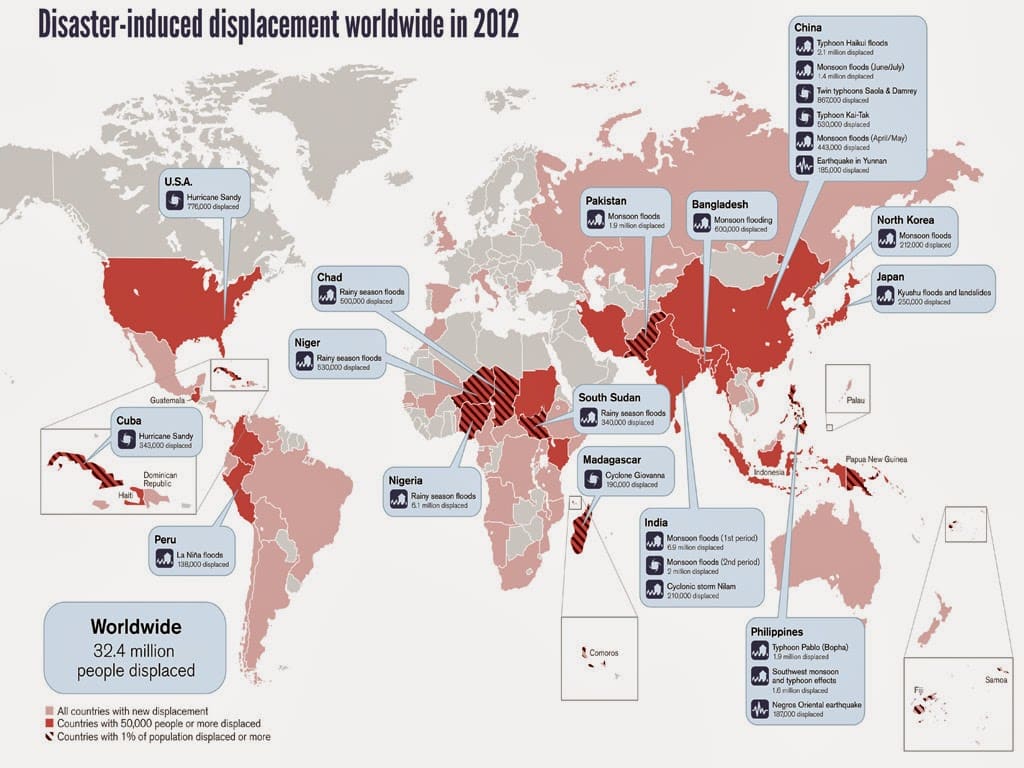

Cécile Duflot – Je suis bizarrement optimiste dans la mesure où les solutions existent. Les moyens financiers existent et ils sont inférieurs aux coûts financiers des catastrophes. Un moment viendra où l’espèce humaine dans son ensemble réagira face à sa propre mise en péril. C’est cela qui me rend optimiste. C’est une forme de rationalité de la catastrophe annoncée, mais aussi la connaissance très précise que les solutions technologiques, techniques et financières sont à notre disposition. Aujourd’hui les catastrophes climatiques que l’on vit sont des périodes d’adaptation. Elles sont très violentes parce que le changement climatique est beaucoup plus violent que ce que la planète a connu au cours de son histoire. Pour la planète ce n’est pas très grave. C’est grave pour les humains par contre. Je pense qu’il peut y avoir cette conscience collective de l’humanité de la nécessité de l’arrêt de ce système destructeur.

LVSL – Vous dirigez la branche française de l’ONG Oxfam depuis avril 2018, ONG spécialisée dans la lutte contre les inégalités sociales y compris les inégalités liées aux changements climatiques. Vos rapports sur les inégalités sont assez flagrants. Comment liez-vous environnemental et social ? Que pensez-vous du mouvement des Gilets jaunes ?

Cécile Duflot – Un chiffre donné par Oxfam est extrêmement parlant : 50 % des émissions de gaz à effet de serre sont dus aux 10 % les plus riches. Les 50% les plus pauvres en émettent 10 %. Ce sont pourtant eux, aujourd’hui, qui sont les plus vulnérables et qui en subissent les conséquences. Les inégalités et la crise écologique sont bien consubstantielles.

Quel est l’élément déclencheur du mouvement des gilets jaunes ? C’est la taxe supplémentaire sur le gazole, ce qui est logique : pendant des années, pour vendre des voitures françaises, on a sous-taxé le diesel incitant par là les gens à acheter ces véhicules qui sont polluants. Maintenant, on connaît les conséquences des émissions des gaz à effet de serre et des particules fines sur le dérèglement climatique et sur la santé. On n’a pas anticipé la réalité de ces répercussions sur les populations et notamment sur ceux qui sont aujourd’hui dépendants de leur voiture. Cet état de fait arrive sur le terreau d’une aggravation des inégalités en France. Depuis vingt ans on compte 1 200 000 pauvres supplémentaires, mais surtout un envol du nombre des ultra-riches. En matière d’action publique, ce terreau d’une fiscalité injuste génère ce qui se passe actuellement – en anglais on ne dit pas la goutte d’eau qui fait déborder le vase, mais la paille qui casse le dos du chameau.

Les gens ne supportent plus qu’on leur demande de payer alors qu’ils n’ont pas de solution et que, parallèlement, on trouve de l’argent pour les plus riches. C’est là le terreau des gilets jaunes. L’an dernier, Oxfam a publié un rapport intitulé « Réforme fiscale : les pauvres en payent l’impôt cassé » expliquant que la réforme fiscale qui va être mise en œuvre va prendre aux plus pauvres et bénéficier aux ultra-riches. Un an après, une étude publiée dans le journal Les Échos révèle que ce sont bien les 1 %, et même les 1 ‰ qui gagnent beaucoup d’argent. Dans cette situation-là, le terreau est mûr pour que les gens trouvent cela insupportable.

LVSL – Les revendications des gilets jaunes sont sociales, mais aussi écologiques. Dans leur liste de doléances, ils revendiquent de développer les transports en commun, favoriser le transport de marchandises par voie ferrée, instaurer une taxe sur le fioul maritime et le kérosène, soutenir les petits commerces de villages et de centres-villes ou encore cesser la construction des zones commerciales autour des grandes villes qui tuent les petits commerces.

Cécile Duflot – Dans un premier temps on a voulu présenter ce mouvement des gilets jaunes comme anti-écologique, ce qui n’est pas du tout le cas. Même si ce collectif n’est pas très identifié, son message général n’est pas un message contre l’écologie ou un message qui nie l’existence du dérèglement climatique. C’est un message qui dénonce l’injustice fiscale.

Le président de la République n’a rien fait pour l’écologie. Beaucoup de gens expliquent qu’ils se sont remis à prendre la voiture parce que la ligne de train qu’ils utilisaient a fermé, soit complètement, soit du fait de la dégradation importante de la desserte qui ne leur donne plus l’assurance d’arriver à l’heure sur leur lieu de travail. D’autres pays ont su recréer de la desserte par transport en commun y compris en zone rurale. C’est encore une fois une question de choix politique.

LVSL – Quand on écoute les porte-paroles des gilets jaunes il y a aussi la revendication contre une écologie dite « punitive » – le terme a été souvent employé. Qu’en pensez-vous ?

Cécile Duflot – Le nombre de gens atteints de cancers et le nombre de ceux qui meurent de maladies respiratoires chaque année est une situation très punitive. Ce n’est pas l’écologie qui est punitive et tout le monde va être puni. Par exemple, parmi les vingt plus gros incendies que la Californie a connu de toute son histoire, sept se sont produits ces trois dernières années. Là, le feu ne fait pas le détail entre les maisons des ultra-riches et celles des pauvres. C’est une erreur de croire qu’il y a une écologie punitive et ce mot-là fait énormément de mal parce que ceux qui souffrent le plus de l’alimentation de mauvaise qualité et de ses conséquences sur la santé ce ne sont pas les plus riches. Ceux qui vivent à proximité des zones les plus polluées, ceux qui sont exposés à des polluants lors de leur travail ne sont pas les cadres supérieurs.

Crédits photo ©Matis Brasca pour LVSL