Quatrième producteur de pétrole mondial, le Canada fait face à un phénomène qui traduit l’incertitude croissante à laquelle son industrie pétrolière se trouve confrontée. À l’ouest du territoire, où sont concentrées la quasi-totalité des réserves, le nombre de puits inactifs, voire abandonnés, est en constante augmentation depuis une dizaine d’années. Le coût du démantèlement des infrastructures et de nettoyage des zones alentour pourrait atteindre plus d’un milliard de dollars canadiens (730 M €) d’ici 2025 selon un rapport publié en janvier dernier par le Directeur parlementaire du Budget (DPB), dont le bureau est mandaté pour produire une analyse comptable des politiques publiques. Un coût potentiellement exponentiel que les administrations publiques pourraient en partie assumer seules, en dernier ressort, face à l’inaction des entreprises du secteur.

Une industrie pétrolière au cœur de l’économie canadienne

Le ministère des Ressources naturelles estime que le territoire canadien abriterait plus de 171 milliards de barils, soit l’équivalent de 10% des réserves prouvées à l’échelle mondiale. Moins fréquemment cité que ses homologues de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP), ou que son voisin américain, le Canada dispose pourtant de réserves immenses et d’une industrie extractive qui compte parmi les plus puissantes au monde. Toutefois, à l’instar du Venezuela, une grande partie des réserves de pétrole du Canada (97 %) se trouvent sous la forme de sables bitumineux, une forme de pétrole dit « non-conventionnel ». L’extraction des sables bitumineux, plus coûteuse et trois fois plus polluante que le pétrole conventionnel, demeure l’un des enjeux majeurs de l’industrie canadienne. Celle-ci est en effet régulièrement pointée du doigt pour la déforestation que nécessite la construction de mines à ciel ouvert, la contamination des eaux et notamment de l’immense rivière Athabasca à proximité, ou encore le rejet dans l’atmosphère de gaz à effets de serre (GES) liés au processus d’extraction des éléments pétrolifères dans les sables bitumineux.

En 2021, le secteur pétrolier et gazier représentait 5,5% du PIB canadien, tandis que l’Association canadienne des producteurs de pétrole (ACPP) estime que plus de 400 000 emplois sont directement ou indirectement liés à l’activité extractive dans le pays. Des chiffres qui dessinent une industrie pétrolière dont la place au sein de l’économie canadienne demeure prépondérante, en particulier dans les provinces de l’ouest du pays. Car c’est bien dans la seule province de l’Alberta que se trouvent plus de 80% des réserves de pétrole canadiennes. L’industrie extractive y représente un tiers du PIB de la province et deux tiers de ses exportations. Calgary, sa capitale économique, abrite par ailleurs les sièges sociaux des plus grandes entreprises pétrolières canadiennes, parmi lesquelles Suncor, Canadian Natural Resources Limited ou encore Husky. L’économie de l’Alberta, et dans une moindre mesure celle de la Saskatchewan voisine, repose donc en grande partie sur les résultats du secteur pétrolier. Selon l’Alberta Energy Regulator (AER, organisme de réglementation de l’énergie de l’Alberta), le nombre de puits de pétrole présents dans la province atteindrait quant à lui 460 000, contre environ 140 000 en Saskatchewan.

Cette prépondérance du secteur pétrolier dans l’ouest du pays n’empêche pas l’industrie de faire face à un changement progressif des caps politiques. Le Premier ministre Justin Trudeau, arrivé au pouvoir fin 2015, quelques semaines seulement avant l’adoption des Accords de Paris sur le climat (décembre 2015), annonce vouloir augmenter la part des énergies renouvelables dans le « mix énergétique » canadien et accompagner la transition de l’industrie pétrolière vers une activité moins émettrice tout en limitant ses effets sur les résultats économiques et sur l’emploi. En avril 2021, le Premier ministre canadien s’est ainsi engagé à maintenir son pays dans une trajectoire permettant une baisse du niveau d’émissions de GES de 40 à 45% par rapport au niveau de 2005 d’ici 2030.

« Dans le même temps, l’industrie pétrolière s’efforce quant à elle de sauver ce qui peut encore l’être. »

Dans le même temps, l’industrie pétrolière s’efforce quant à elle de sauver ce qui peut encore l’être, freinant les initiatives visant à réglementer son activité et s’appuyant sur des relais politiques puissants – notamment Jason Kenney, Premier ministre de l’Alberta – pour faire entendre ses intérêts. Par ailleurs, si les entreprises du secteur pétrolier entrevoient la possibilité d’une restriction de leur activité, elles ont désormais intégré une donnée financière fondamentale pour l’avenir du secteur à moyen terme : la baisse inéluctable de la valeur des actifs pétroliers. Une baisse de valeur qui s’explique à la fois par la perspective de l’épuisement des ressources, mais aussi (et surtout) par le risque réputationnel que représente désormais l’investissement dans les actifs pétroliers.

Le financement du secteur pourrait également être affecté par ce changement – encore timide – de priorités énergétiques, cette fois-ci à très court terme. La Caisse de dépôt et de consignation du Québec (CDPQ), deuxième fonds de pension du pays avec près de 400 milliards de dollars canadiens (290 milliards d’euros) d’actifs, a ainsi annoncé en 2021 vouloir liquider son portefeuille d’actifs pétroliers (environ 4 milliards de dollars) d’ici la fin de l’année 2022. Ces évolutions récentes traduisent les difficultés structurelles auxquelles va devoir se confronter l’industrie pétrolière canadienne. Aussi, face à l’absence de repreneur ou la perte de valeur de leurs infrastructures, certaines ont choisi l’abandon pur et simple, préférant solder leur perte que d’investir dans la remise en conformité ou la maintenance des puits de pétrole.

La facture liée aux puits orphelins en pleine explosion

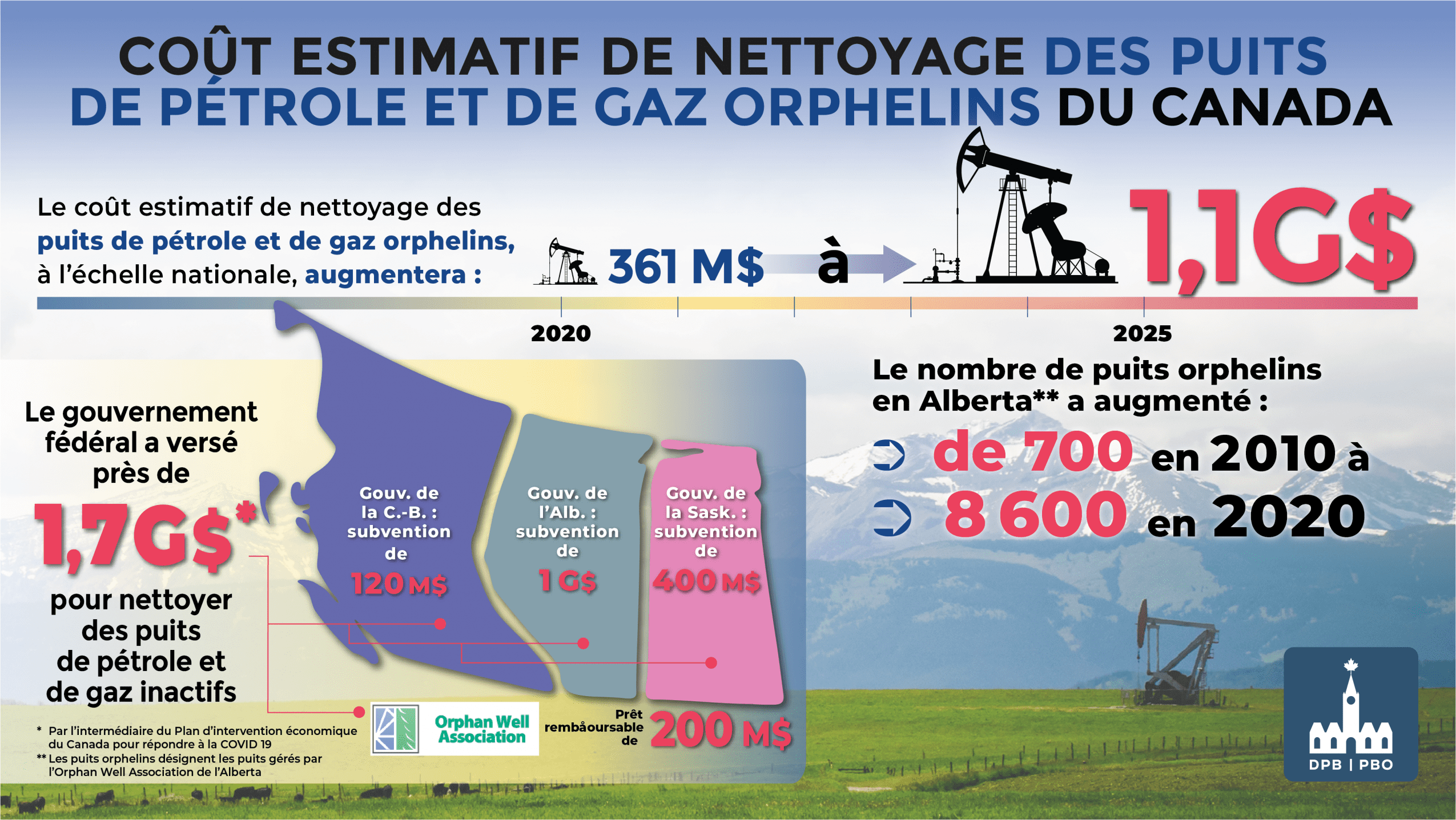

C’est probablement là que réside l’explication de l’augmentation des puits de pétrole inactifs ou orphelins au Canada. Un puits de pétrole est considéré comme « inactif » s’il n’a produit ni gaz ni pétrole depuis plus de six mois et « orphelins » lorsqu’aucun exploitant connu et viable financièrement n’est connu. Selon un rapport du Directeur parlementaire du Budget (DPB) publié en janvier 2022, le nombre de puits orphelins recensés en Alberta est passé de 700 en 2010 à près de 8 600 dix ans plus tard. Parallèlement, le nombre de puits orphelins a également été multiplié par cinq en Saskatchewan (300 à 1 500). Les données de l’AER précisent que seuls 36% des puits de pétrole en Alberta sont aujourd’hui considérés comme actifs, soit le taux le plus faible jamais enregistré dans la province. Et si la crise de 2014-2015 (forte baisse du prix du baril de pétrole) a sans doute eu des effets conséquents sur l’industrie en Alberta, le constat réalisé par les autorités provinciales et le DPB soutient bien l’idée d’une évolution structurelle du secteur pétrolier au Canada.

Cette augmentation exponentielle de ces puits de pétrole orphelins ne sera pas sans conséquence financière. « Comme le nombre de puits orphelins augmente, le coût prévu du nettoyage des passifs environnementaux croît aussi », prévient le rapport du DPB. L’institution située à Ottawa (Ontario) estime que le coût cumulatif de gestion et de nettoyage de ces puits orphelins devrait ainsi atteindre 1,1 milliard de dollars canadiens (800 millions d’euros) d’ici 2025, contre seulement 350 millions de dollars canadiens (254 millions d’euros) sur la période 2015-2018. Le Directeur parlementaire du Budget précise par ailleurs que plusieurs biais conduisent vraisemblablement à une sous-estimation des coûts. D’abord la classification des puits, les procédures pour déclarer un puits « orphelin » étant relativement longues. Mais également parce que les estimations réalisées par l’organisme d’audit budgétaire fédéral ne prennent pas en compte les coûts de nettoyage si d’éventuels dégâts environnementaux (contamination des sols, fuites, incendies, etc.) intervenaient sur les puits à l’abandon. Enfin, le coût strictement environnemental de ces puits abandonnés est immense, puisque les puits non-colmatés rejettent du méthane dans l’atmosphère en grande quantité, un gaz dont les effets sur le réchauffement de la planète sont 86 fois supérieurs au dioxyde de carbone.

Aussi, comme c’est le cas pour de nombreuses industries polluantes, la question de la prise en charge de ces coûts de dépollution demeure au cœur du problème. En abandonnant simplement les puits de pétrole en l’état, les entreprises transfèrent le coût du démantèlement et de l’assainissement aux autorités publiques, forcées de le prendre à leur charge pour protéger la biodiversité, garantir la sécurité des populations, mais également envisager de réutiliser les terres sur lesquelles le forage était effectué. Or, comme le rappelle le DPB, « les organismes de réglementation provinciaux exigent que les entreprises pétrolières et gazières ferment les puits inactifs ». C’est-à-dire vérifier la sécurité des installations, mais aussi piloter la réhabilitation des territoires concernés. Les provinces, au premiers rang desquelles l’Alberta, s’efforcent de faire contribuer les entreprises par l’intermédiaire de programmes de dépôts de garantie : les entreprises pétrolières alimentent un fonds destiné à organiser la maintenance et le nettoyage des puits inactifs. Il s’agit en réalité de susciter une forme de redistribution intra-sectorielle, puisque les entreprises réalisant des profits couvrent, par ce biais, les éventuelles pertes des entreprises contraintes d’abandonner certains actifs.

« En dernier ressort ce sont bien les autorités provinciales, et donc les contribuables, qui endossent le coût de la dépollution. »

Néanmoins, les moyens d’action du fonds de garantie demeurent limités : le DPB met en exergue qu’en Alberta, les besoins de financement pour l’année 2021 (415 millions de dollars canadiens) excédaient déjà la capacité du fonds de garantie (237 millions), suggérant un manque de coopération de la part des entreprises du secteur, qui savent que la puissance publique viendra les suppléer. Car en dernier ressort ce sont bien les autorités provinciales, et donc les contribuables, qui endossent le coût de la dépollution. Les provinces ont quant à elles rapidement sollicité l’échelon fédéral, mettant en avant des coûts en constante augmentation. Dans le cadre du plan de soutien à l’économie lancé en mars 2020, au début de la pandémie de Covid-19, le gouvernement fédéral a ainsi déjà versé 1,7 milliard de dollars canadiens (1,2 milliard d’euros) aux provinces, dont 60% uniquement à l’Alberta, afin de contribuer à la réhabilitation des puits de pétrole abandonnés.

« Privatisation des gains, socialisation des pertes » ?

Pour l’heure, ce financement fédéral devrait permettre de couvrir les coûts de dépollution liés aux puits de pétrole orphelins dans les prochaines années. Le DPB souligne cependant que plusieurs inquiétudes demeurent. La mauvaise évaluation des coûts, mais surtout l’évolution structurelle de l’industrie pétrolière canadienne laisse présager une augmentation significative des coûts de cette nature au cours des prochaines décennies. De plus, le ciblage du soutien financier apporté au secteur extractif, et plus généralement à toutes les industries polluantes, pose toujours question. Sur les versements effectués par la province de l’Alberta aux entreprises, près de la moitié auraient ainsi bénéficié à des entreprises viables financièrement. Le risque principal est donc celui de l’effet d’aubaine : des entreprises qui disposeraient des fonds nécessaires pour assumer elles-mêmes le coût de la dépollution lié à leur activité transféreraient ce coût, grâce aux subventions ou aux financements qu’elles recevraient, directement aux contribuables.

L’association Alberta Liabilities Disclosure Project (ALDP), qui rassemble des citoyen(ne)s appelant à une plus grande transparence sur le passif des sociétés pétrolières et sur les politiques mises en œuvre pour sortir des énergies fossiles, plaide ainsi pour un versement aux entreprises assorti de conditions plus strictes, afin de limiter ces effets d’aubaine. Il s’agit, avance-t-elle, d’aider les entreprises pétrolières en difficulté à assumer leur passif, et en aucun cas permettre un financement supplémentaire de l’industrie toute entière. De plus, en écho à la parution du rapport du DPB en janvier dernier, l’association ALDP a fait remarquer qu’il n’était question, dans le rapport, ni du Manitoba, ni de la Colombie-Britannique, qui disposent pourtant elles aussi de ressources en hydrocarbures. Enfin, et c’est sans doute l’élément le plus vertigineux, il s’agit de rappeler que les questions liées aux puits de pétrole se limitent strictement à l’extraction du pétrole conventionnel, qui ne représente que… 3% des réserves canadiennes. Les sables bitumineux, extraits dans des mines à ciel ouvert ou selon des techniques de forage particulières, demeurent pour le moment en-dehors des estimations réalisées sur le coût qu’impliquerait l’arrêt de la production d’énergies fossiles.

À moyen terme, une potentielle diminution de la production canadienne de pétrole devrait contraindre les responsables politiques à se positionner plus explicitement. Pour l’heure, le Premier ministre Justin Trudeau, issu du Parti Libéral, affiche son intention d’accélérer le développement des énergies renouvelables, mais peine à infléchir véritablement la trajectoire de l’industrie pétrolière. Les relations parfois délicates entre le pouvoir fédéral et les provinces l’incitent à agir en permanence avec le souci des équilibres internes. L’Alberta, troisième province la plus riche du pays derrière l’Ontario et le Québec, demeure très largement dépendante de son industrie pétrolière et les soubresauts de celle-ci ont des effets sur l’économie du pays tout entier. En 2014 et 2015, la chute des prix du pétrole avait ainsi conduit à une dégradation soudaine des finances publiques de la province, mais aussi du taux de croissance du PIB canadien (passé de 3% en 2014 à 1% en 2015).

« À ce stade, le calendrier de sortie du pétrole au Canada demeure très incertain. »

De son côté, l’industrie du pétrole trouve généralement ses meilleurs alliés parmi les élu(e)s du Parti Conservateur. La récente désignation de Pierre Poilièvre, défenseur revendiqué de l’industrie pétrolière, comme chef du Parti Conservateur, devrait conforter les représentants du secteur. Fustigeant au cours de sa campagne pour accéder à la tête du Parti Conservateur, un gouvernement Libéral « ouvertement hostile au secteur énergétique », Pierre Poilièvre a en outre bénéficié d’un contexte mondial fragilisé par la guerre en Ukraine pour appuyer le discours de souveraineté énergétique mis en avant par une partie de l’industrie. Les yeux tournés vers la (probable) succession de Justin Trudeau prévue en 2025, Pierre Poilièvre entend ainsi porter ce soutien du secteur pétrolier au sommet de l’État fédéral. À ce stade, le calendrier de sortie du pétrole au Canada demeure très incertain. Son coût, lui, pourrait suivre une trajectoire exponentielle au cours des prochaines années, et l’industrie semble s’évertuer à en transférer la charge aux autorités provinciales et fédérales. Industrie qui, en attendant, creuse toujours : selon les dernières estimations, les réserves hypothétiques enfouies dans le sol de l’Alberta pourraient représenter près du double des réserves prouvées.