Annoncé au dernier moment, le scrutin du 12 décembre au Royaume-Uni doit permettre de sortir du marasme du Brexit et d’impulser un nouveau cap politique au pays après une décennie d’austérité et deux ans d’inertie parlementaire. Extrêmement imprévisible en raison du mode de scrutin, il opposera les deux grands partis traditionnels aux Libéraux-Démocrates et au Brexit Party, favorisés par le nouveau clivage issu du référendum de 2016. En parallèle, la question de l’indépendance écossaise revient sur la table et pourrait bien booster le Scottish National Party, compliquant encore la formation d’une majorité à Westminster. Seule solution aux blocages actuels, l’élection britannique à venir promet d’être historique. Décryptage.

L’ultime coup de bluff de Boris Johnson

“Les sceptiques, les résignés, les mélancoliques auront tort. Ceux qui ne croient plus en la Grande-Bretagne y perdront leur chemise.” A son arrivée à Downing Street, Boris Johnson promettait d’en finir avec les couacs de l’impopulaire administration May et d’offrir un nouvel élan au pays, en réalisant enfin le Brexit voté 3 ans plus tôt. “Avec ou sans accord, nous sortirons le 31 Octobre. Pas de si, pas de mais” assurait-il. Malgré quelques manœuvres marquantes pour réaffirmer ce cap comme la suspension du Parlement (prévue pour durer 5 semaines mais rapidement retoquée par la Cour Suprême) et l’expulsion des conservateurs anti-Brexit du groupe parlementaire, cette promesse phare s’est évanouie. A peine trois mois plus tard, Johnson se retrouve dans la même situation que sa prédécesseure, c’est-à-dire sans majorité parlementaire, et contraint de convoquer une nouvelle élection.

A première vue, Johnson a été ridiculisé et sa carrière politique semble brisée. Pourtant, il dispose d’une stratégie solide au regard de l’exaspération et de l’impatience d’une bonne partie des Britanniques : accuser le Parlement, et en particulier ses adversaires travaillistes, de bloquer toute sortie de l’UE et se faire passer pour le représentant légitime de la volonté du peuple exprimée par référendum. Certes, pour un pur produit de l’élite britannique (dont le père était fonctionnaire européen) élu par moins de 100.000 adhérents à son parti, soit 0,13% de la population, c’est un peu gros. Mais l’ancien maire de Londres et Ministre des affaires étrangères est un spécialiste des retournements de veste et semble en passe de réussir son pari à en juger par les sondages, qui lui donnent une avance de plus de 10 points sur Jeremy Corbyn.

Quoique sa gestion du pouvoir ait été très tumultueuse jusqu’à présent, Johnson a très bien ciblé les faiblesses de sa prédécesseure et est déterminé à s’en démarquer. Le Premier Ministre a arraché en trois mois ce que Theresa May a été incapable d’obtenir en deux ans.

Quoique sa gestion du pouvoir ait été très tumultueuse jusqu’à présent, Johnson a très bien ciblé les faiblesses de sa prédécesseure et est déterminé à s’en démarquer. D’abord, il peut au moins se targuer d’avoir réussi à décrocher une nouvelle proposition d’accord de la part de l’UE, qui renonce au très contesté “backstop” en Irlande du Nord. Le nouveau Premier Ministre a ainsi arraché en trois mois ce que Theresa May a été incapable d’obtenir en deux ans, simplement en faisant planer la menace d’une sortie sans accord dont les exportations européennes (allemandes, hollandaises et françaises notamment) auraient souffert. En promettant désormais de sortir seulement selon le nouvel accord, il peut même espérer rallier une partie des “soft Tories” qui s’inquiétaient d’un No Deal, au risque de booster Nigel Farage qui exige une sortie sans accord.

Au-delà du Brexit, Johnson répète en boucle sa volonté d’investir dans les services publics moribonds et cible la police, le National Health Service (service de santé similaire à notre Sécurité Sociale) et le système éducatif. Bien qu’il annonce des chiffres totalement mensongers (par exemple en promettant 40 nouveaux hôpitaux alors qu’il n’y en aurait en réalité que six), cela témoigne de sa volonté de faire oublier les coupes budgétaires très rudes imposées par son parti depuis une décennie. Répondant à la même logique, Johnson a déclenché un petit buzz en annonçant un moratoire sur le gaz de schiste – dont il avait dit par le passé qu’il était une “glorieuse nouvelle pour l’humanité” – comme signal de sa prise en compte de l’inquiétude des électeurs pour l’environnement… avant de se rétracter seulement une semaine plus tard. Ainsi, malgré l’impopularité de sa personne, Johnson a de quoi espérer une victoire, en profitant de la division du bloc anti-Brexit entre Labour et Libéraux-Démocrates et en mettant en avant un discours populiste plus en phase avec l’électorat que celui de David Cameron et Theresa May.

La campagne de la dernière chance pour Corbyn

Pour Jeremy Corbyn, cette élection s’annonce très risquée, alors que la position du Labour sur le Brexit est illisible pour la majorité des électeurs: après avoir garanti que le résultat du vote de 2016 serait respecté, le parti d’opposition défend désormais un nouveau référendum qui proposerait un choix entre une sortie selon les termes d’un accord négocié par le Labour et le maintien dans l’Union Européenne. En refusant de choisir véritablement une option, Corbyn espère maintenir la coalition électorale de son parti, mais risque une hémorragie de voix vers les Libéraux-Démocrates et, dans une moindre mesure, vers le Brexit Party et les Tories. Le leader travailliste, qui a annoncé qu’il démissionnerait s’il était battu, tente de faire de cette faiblesse un atout en assénant à chaque meeting qu’il est temps de réconcilier Brexiteers et Remainers autour d’un renouveau profond de la Grande-Bretagne. Ainsi, ses discours évoquent le Brexit comme un sujet parmi d’autres, au même plan que l’avenir du NHS, les inégalités ou la crise environnementale. Malgré les très bonnes propositions de Corbyn sur la plupart des sujets, il est impossible qu’un nouveau référendum résolve quoi que ce soit, tant le sujet est sensible et la sensation de trahison serait terrible si le résultat venait à être différent. Le débat du 19 novembre, où Corbyn affrontera Johnson en face-à-face, sera crucial : s’il parvient à élargir le débat au-delà du Brexit, il peut encore espérer une remontada.

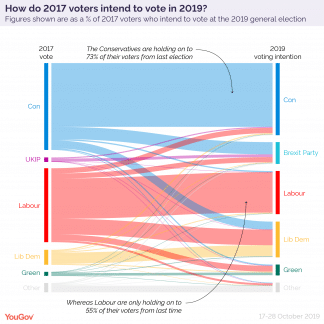

Alors que le retour au bipartisme traditionnel en 2017 ne semble avoir été qu’une exception, tout l’enjeu pour les travaillistes est donc de perdre moins de voix que les conservateurs au détriment des autres partis, ce qui est mal engagé.

Aussi risquée qu’elle soit, l’élection du 12 décembre permet au moins au Labour de sortir des calculs parlementaires où l’opposition était constamment étrillée par le gouvernement pour son refus d’accepter l’accord de sortie et par ceux qui considèrent que le Labour doit exiger ni plus ni moins que l’annulation du Brexit. Depuis le début de la campagne, Corbyn jette toutes ses forces dans la bataille (jusqu’à enchaîner trois meetings dans la même journée) et tente de faire de l’élection un référendum sur la gestion du pays par les Tories depuis 2010. Cette stratégie avait très bien fonctionné en 2017 en raison du ciblage des circonscriptions où les conservateurs l’avaient emporté avec une faible marge et grâce à un sursaut de participation, en particulier chez les jeunes. Surtout, Theresa May s’est avérée très mauvaise durant la campagne et le Brexit dominait moins les débats. Alors que le retour au bipartisme traditionnel en 2017 ne semble avoir été qu’une exception, tout l’enjeu pour les travaillistes est donc de perdre moins de voix que les conservateurs au détriment des autres partis, ce qui est mal engagé. Le score du Labour dépendra donc fortement de la participation, notamment dans les marginals (là où ses candidats ont perdu ou gagné de peu la dernière fois) où est concentrée l’énergie des militants. Mais convaincre les électeurs de se déplacer au mois de décembre et faire oublier le rôle du Labour dans la non-réalisation du Brexit ne sera pas facile…

Les Lib-Dems et Farage, gagnants d’un nouveau clivage?

Jouant tous les deux la carte de l’alternative aux partis traditionnels empêtrés dans leurs difficultés sur le Brexit, les Libéraux-Démocrates et le Brexit Party cherchent à profiter de la conjoncture. Toute la question est de savoir combien de sièges cela leur permettra d’obtenir. Nigel Farage, qui a obtenu d’excellents résultats aux européennes dans un contexte très particulier, a vu son socle électoral s’effondrer depuis l’arrivée au pouvoir de Johnson. Face au retour très probable de ses électeurs vers les Tories pour leur donner une majorité, Farage a renoncé à se présenter lui-même et même à présenter des candidats dans les 317 sièges où de conservateurs sortants. Avec un score annoncé aux alentours de 10%, le Brexit Party pourrait bien subir le même destin que l’UKIP, qui n’a jamais réussi à faire élire un député à Westminster en raison du mode de scrutin. En concentrant ses moyens sur les sièges pro-Leave du Nord de l’Angleterre détenus par le Labour et en jouant sur son image personnelle, Farage espère éviter ce scénario. Mais ce pari est incertain : soit les électeurs pro-Brexit de Hartlepool, Bolsover ou Ashfield (les circonscriptions visées par le BP) choisissent le Brexit Party en raison de leur haine contre les conservateurs depuis Thatcher, soit ils préfèrent soutenir les Tories pour donner les pleins pouvoirs à Johnson pour sortir de l’UE.

Quelque soit la vacuité de leur discours, il se pourrait bien que les Whigs réussissent à capturer quelques sièges pro-Remain tenus par les conservateurs ou les travaillistes.

Mais s’il est une formation politique à qui le Brexit aura bénéficié, il s’agit bien des Libéraux-Démocrates. Ce vieux parti honni des électeurs depuis sa participation au gouvernement de coalition de David Cameron connaît un fort regain d’intérêt pour sa promesse de révoquer la sortie de l’UE, surtout de la part des médias. Aux yeux des journalistes et des classes supérieures europhiles, l’éternel troisième parti britannique incarne l’alternative aux populistes de droite pro-Brexit et à la menace marxiste, voire staliniste, qu’incarnerait Corbyn. Sa nouvelle leader, Jo Swinson, se considère l’égale d’Emmanuel Macron ou de Justin Trudeau et se présente comme passionnée par la cause du “progressisme”. Cette “féministe” a pourtant accueilli à bras ouverts l’ancien député conservateur Philip Lee qui a tenu de très nombreux propos homophobes ou l’ex-Labour Rob Flello qui s’opposait au droit à l’avortement. Quant à son logiciel économique, il est le même que celui de Margaret Thatcher, au point d’avoir demandé la création d’un monument dédié à la dame de fer par le passé. Lorsqu’elle était ministre du travail sous Cameron, elle a ainsi encensé les contrats zéro-heure, refusé d’augmenter le salaire minimum et a obligé les travailleurs à payer jusqu’à 1200 livres pour pouvoir aller aux prud’hommes.

Quelque soit la vacuité de leur discours, il se pourrait bien que les Whigs réussissent à capturer quelques sièges pro-Remain tenus par les conservateurs ou les travaillistes. Mais, qu’on ne s’y trompe pas, le rôle des libéraux-démocrates dans le système politique d’Outre-Manche est toujours le même : priver le Labour de suffisamment de voix manquantes pour que les Tories l’emportent. En divisant suffisamment le vote Remain, Swinson pourrait bien être la meilleure alliée de Johnson.

Le retour de la question écossaise?

Pour ajouter de l’imprévisibilité à l’élection, voilà qu’après 3 ans de mélodrame politique à Westminster autour du Brexit, la Première Ministre écossaise Nicola Sturgeon considère le moment opportun pour organiser un nouveau référendum d’indépendance. Depuis le vote de 2014, où la cause indépendantiste avait réuni 45% des suffrages, le contexte politique a en effet profondément changé. Dans cette région qui a voté à 62% pour rester dans l’UE, l’incertitude sur les conséquences économiques du Brexit permet de contrer l’argument d’une plus grande prospérité en cas de maintien dans le Royaume-Uni, qui était central dans la campagne Better Together. Sturgeon, qui demeurait absente des mobilisations indépendantistes ces dernières années, l’a bien compris et demande donc l’organisation d’un nouveau vote pour 2020. Soucieuse d’écarter tout scénario d’embrasement similaire à ce qui se passe en Catalogne depuis le référendum illégal organisé en 2017, elle insiste sur le caractère légal et reconnu de ce vote.

Le contexte est favorable aux nationalistes, qui bénéficient à plein de la confusion sur la stratégie du Labour sur le Brexit et de la démission de la leader locale des Tories, Ruth Davidson, qui était populaire auprès des écossais.

Reste qu’il lui faut pour cela l’autorisation du futur Premier Ministre. Or, tous les autres partis s’y opposent. Toutefois, Sturgeon estime qu’elle peut obtenir le soutien du Labour si celui-ci obtient le plus de sièges, mais a besoin d’un apport de voix à Westminster pour être majoritaire, un pari très incertain. Quel que soit le résultat le soir du 12 décembre, le SNP espère que ce soutien appuyé à la cause indépendantiste délaissée dans la période récente lui permettra de répliquer sa performance de 2015, où il avait remporté 56 des 59 sièges de la province. Le contexte est effectivement favorable aux nationalistes, qui bénéficient à plein de la confusion sur la stratégie du Labour sur le Brexit et de la démission de la leader locale des Tories, Ruth Davidson, qui était populaire auprès des écossais. Mais pour gagner, il faudra que le SNP mobilise ses électeurs et se différencie des Lib-Dems, qui défendent aussi le maintien dans l’UE. Ainsi, la revendication soudaine d’un nouveau référendum est sans doute avant tout un appel du pied du SNP à sa base. Au vu de l’imprévisibilité de l’élection, en Ecosse comme ailleurs, chaque voix sera donc décisive et détient le pouvoir de changer la Grande-Bretagne pour des générations entières.