« Mais il faut que tout le monde agisse maintenant ! » s’est exclamé Emmanuel Macron au lendemain de la publication par le Groupe intergouvernemental d’experts sur le changement climatique (GIEC) d’un rapport rappelant l’urgence de contenir le réchauffement climatique sous le seuil fatidique des 1,5 degrés. Le constat du caractère catastrophique de la hausse des températures est connu depuis longtemps. Le GIEC a ainsi été fondé en 1988 et a établi dès son quatrième rapport la responsabilité de l’activité humaine quant à l’augmentation des températures. Pourtant, en dépit de la litanie des engagements politiques et des promesses électorales, les choses ne changent pas, ou si peu. La transition énergétique, dont on est conscient depuis des années de l’impérieuse nécessité, illustre à merveille l’inertie des pouvoirs publics. Si inertie il y a, c’est que la transition suppose en réalité de se confronter, entre autres, au pouvoir économique et à l’architecture institutionnelle qui en garantit les intérêts.

UNE TRANSITION NÉCESSAIRE

Selon un récent rapport de l’Agence international de l’énergie (AIE), 85% des émissions des oxydes de souffre et d’azote seraient imputables à la production et à la consommation d’énergie dans le monde[1]. Ces émissions de gaz à effet de serre sont évidemment liées aux combustibles fossiles, lesquels représentent 68,2% de la consommation finale d’énergie en France (contre 19% pour le nucléaire et 12,8 pour les énergies renouvelables[2]). Non contentes d’accélérer le réchauffement climatique, les émissions de gaz à effet de serre imputables au secteur de l’énergie seraient responsables de 6,5 millions de morts chaque année à l’échelle mondiale, selon les estimations de l’AIE. Les ravages écologiques causés par notre modèle énergétique carboné sont maintenant bien visibles ; ils progressent à une allure plus vive que ce que les anticipations laissaient supposer : remontée de gaz du fond des océans polaires, disparition du permafrost, montée progressive des eaux… Autant d’éléments qui risquent d’engendrer, dans un futur proche, les plus grands mouvements de population de l’histoire humaine.

« Les ravages écologiques causés par notre modèle énergétique carboné sont maintenant bien visibles ; ils progressent à une allure plus vive que ce que les anticipations laissaient supposer »

Si le passage à un modèle énergétique fondé sur les énergies renouvelables est rendu nécessaire par l’insoutenabilité du modèle carboné d’un point de vue écologique, il est également souhaitable d’un point de vue strictement économique. La diminution des réserves mondiales de combustibles fossiles mène en effet logiquement à leur renchérissement. L’AIE estime ainsi que le pic pétrolier[3] a été dépassé en 2006, entraînant une augmentation rapide du coût de cette source d’énergie : le prix du baril de pétrole a été multiplié par six depuis le début des années 2000 et pourrait encore doubler dans les années qui viennent, ce qui deviendrait rapidement insoutenable pour les économies dépendantes de l’or noir. L’exploitation du pétrole de schiste, promue par les multinationales pétrolières qui y voient une importante source de profits, ne constitue en aucun cas une réponse au problème. Les réserves sont en effet estimées à 150 milliards de barils, pour une consommation mondiale annuelle de 34 milliards de barils : l’exploitation du pétrole de schiste ne préviendrait donc les effets du pic pétrolier que pendant quatre ou cinq ans tout au plus[4].

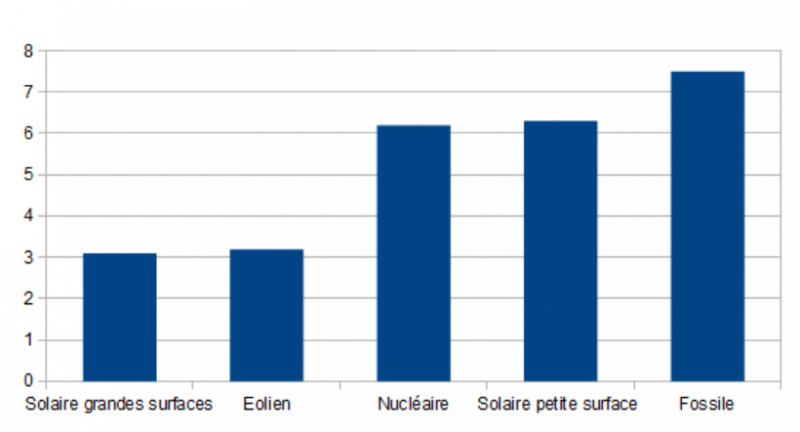

Le nucléaire, dont certains font une alternative écologiquement soutenable aux combustibles fossiles, ne semble pas être un modèle viable pour trois raisons principales. L’exploitation de l’uranium présente en premier lieu des risques potentiellement catastrophiques, comme l’a mis en lumière l’accident survenu en 2011 à Fukushima. Se pose par ailleurs la question du stockage et de l’enfouissement des déchets, dont la durée de vie est estimée à plusieurs dizaines de milliers d’années. Enfin, le coût de l’énergie nucléaire s’avère particulièrement élevé : 182 milliards d’euros d’investissements ont été nécessaires en France, auxquels il faut ajouter les 12 milliards de coût de fonctionnement annuel et les 75 milliards que pourrait coûter le démantèlement des vielles centrales. Le coût de production actuel du kilowatt-heure est ainsi estimé à 6,2 centimes d’euros et devrait atteindre les 8 centimes avec la mise en fonctionnement des nouveaux réacteurs EPR[5].

UNE TRANSITION RÉALISABLE

Le prix moyen des énergies renouvelables, contrairement à une idée reçue, est plus avantageux que celui du nucléaire. Le coût de production de l’énergie hydraulique se situe ainsi entre 2 et 5 centimes le kilowatt-heure, il est de 5,97 centimes pour l’énergie éolienne. Le cas de l’énergie solaire est plus complexe : le coût est actuellement de 9 centimes d’euros mais pourrait être abaissé à 3,10 centimes d’ici vingt ans grâce aux économies d’échelle permises par la production massive de panneaux photovoltaïques.

L’économiste Philippe Murer, se fondant sur les travaux de l’association NegaWatt, a proposé un ambitieux plan de transition énergétique. Il évalue la consommation française d’énergie fossile à 139 mégatonnes équivalent pétrole (Mtep) auxquelles devront venir se substituer le solaire et l’éolien ainsi que la biomasse. Dans cette perspective, il faut dans un premier temps procéder à la rénovation thermique et à l’isolation de l’habitat, ainsi qu’à la construction de bâtiments dits « passifs » (si bien isolés que le chauffage n’est pas nécessaire). Un investissement de 410 milliards d’euros sur vingt ans permettrait d’économiser 41 Metp sur les 139 consommés aujourd’hui. Le biogaz et le chauffage au bois, écologiquement soutenables, devront également venir se substituer en partie au chauffage au fioul. Le solaire et l’éolien devront progressivement remplacer les 98 Metp restant. Pour répondre à ce besoin, il s’agira de procéder à la mise en place de panneaux photovoltaïques sur une surface de 3 850 km² (soit 36 fois la surface de Paris – si la surface peut paraître considérable, il faut observer que la qualité et le rendement des panneaux augmentent chaque année et que la surface finale sera par conséquent sans doute bien plus réduite), ainsi qu’à la construction de 80 000 éoliennes : deux investissements financés à hauteur de 935 milliards d’euros. A cela, il faut ajouter les 200 milliards d’euros nécessaires à la modernisation du réseau électrique. Mises bout à bout, ces mesures aboutissent à un total de 1 545 milliards à investir sur une durée de 20 ans, soit approximativement 80 milliards chaque année. Ces investissements mèneraient par ailleurs, selon les projections, à la création d’1,2 million d’emplois directs dans le secteur de l’énergie ainsi qu’à celle de 2,6 millions d’emplois indirects. Écologiquement nécessaire, la transition permettrait donc l’accès à une énergie au coût moins élevé et la création de 3,6 millions d’emplois[6].

Au vu des sommes qu’il faut engager, il apparaît évident que la transition ne peut être menée que par un acteur public. Si cette dernière a pour vocation à être économiquement plus soutenable que le modèle carboné actuel, les investissements nécessaires ne pourront être rentables au cours des premières années : pour cette seule raison, il n’est pas envisageable de confier la transition à des entreprises privées dont le seul soucis est le profit et dont les actionnaires exigent une rentabilité immédiate. Plusieurs pistes de financement peuvent être considérées, la plus sérieuse étant sans nul doute de s’appuyer sur des banques publiques d’investissement soutenues par une banque centrale qui les financerait à taux bas.

BLOCAGES ÉCONOMIQUES, POLITIQUES ET INSTITUTIONNELS

Toutefois, les grandes entreprises publiques de l’énergie dont l’État aurait pu faire les actrices de la transition sont en train de disparaître. Très largement nationalisé au sortir de la Seconde Guerre mondiale dans les pays occidentaux, le secteur de l’énergie est menacé par une privatisation rampante depuis les années 1970. Aurélien Bernier, dans un ouvrage récemment paru[7], expose la généalogie de ce démantèlement progressif du secteur public de l’énergie. Initié au Chili sous la dictature du général Pinochet, il s’étend rapidement au Royaume-Uni et aux États-Unis sous la forme de la « dé-intégration verticale » : il s’agit de séparer les différentes activités de l’industrie de l’énergie pour en confier les secteurs potentiellement rentables au privé (production et fourniture) et les opérations non-rentables au public (entretien du réseau – construction et réparation des lignes à moyenne et haute tension, etc.). Une opération extrêmement profitable aux multinationales de l’énergie, qui bénéficient ainsi des infrastructures financées par l’État.

« La recherche du profit se fait donc, comme de coutume, au détriment de l’intérêt général de long terme.»

La privatisation du secteur de l’énergie est encouragée par l’Union européenne (UE) depuis les années 1980. En 1992, le second « paquet Cardoso » (du nom du commissaire européen à l’énergie de l’époque) impose une « séparation comptable » des activités des grandes entreprises publiques, préalable à la « dé-intégration verticale » et au démantèlement du service public de l’énergie. La directive 96/92/CE adoptée en 1996 par l’UE stipule dans son article 3 que les entreprises d’électricité doivent être exploitées « dans la perspective d’un marché de l’électricité concurrentiel et compétitif » et que les États doivent s’abstenir « de toute discrimination pour ce qui est des droits et des obligations de ces entreprises[8] » : il est devenu impossible pour un État d’avantager ses entreprises publiques par rapport aux firmes privées. Les dirigeants français, prenant au mot les directives européennes, transforment ainsi EDF et GDF en sociétés anonymes, ce qui leur permet de vendre 30% des parts détenues par l’État. En 2006, GDF fusionne avec le groupe privé franco-belge Suez, la part de l’État tombe à moins de 50%. La privatisation de GDF illustre à merveille le problème que pose le démantèlement d’un service public de l’énergie pour qui se soucie de transition écologique. Dans l’obligation de répondre aux exigences de leurs actionnaires en termes de rentabilité, les dirigeants du GDF-Suez lancent un grand plan de développement à l’international qui entraîne une hausse considérable de l’endettement du groupe. Pour faire face à cette dette, la firme annonce un plan de réduction des coûts de 3,5 milliards d’euros, ce qui aboutit à une diminution considérable des dépenses d’investissement : dans cette configuration, il est peu probable de voir GDF-Suez investir massivement dans les énergies renouvelables[9]. La recherche du profit se fait donc, comme de coutume, au détriment de l’intérêt général de long terme.

La privatisation à outrance promue par l’Union européenne n’est pas le seul obstacle à se dresser sur la route des partisans de la transition énergétique. Le Pacte budgétaire européen signé en 2012 impose en effet de strictes restrictions budgétaires aux États membres de l’UE, restrictions au vu desquelles la transition semble difficilement réalisable. L’article 3 du traité prévoit ainsi un déficit structurel limité à 0,5%, l’article 126 prévoyant quant à lui que la dette publique ne doit pas dépasser 60% du PIB : dans ces conditions, il est difficile d’imaginer pouvoir mettre en place un plan ambitieux de transition qui exigerait, comme on l’a vu, 80 milliards d’euros d’investissement chaque année. Véritable « machine à libéraliser[10] », pour reprendre les mots du sociologue allemand Wolfgang Streeck, l’UE telle qu’elle fonctionne actuellement constitue un obstacle majeur à la transition. Cette dernière ne pourra se faire qu’à la condition d’affronter le pouvoir des multinationales et l’architecture institutionnelle européenne qui travaille à la défense de leurs intérêts.

Notes :

[1] Energy and Air Pollution, World Energy Outlook – Special Report, International Energy Agency, June 2016.

[2] France : Balances for 2015, International Energy Agency, September 2017.

[3] Moment où la production mondiale de pétrole plafonne avant de commencer à diminuer.

[4] Philippe Murer, La transition énergétique. Une énergie moins chère, un million d’emplois créés, Mille et une nuits, 2014.

[5] Ibid.

[6] Ibid.

[7] Aurélien Bernier, Les voleurs d’énergie. Accaparement et privatisation de l’électricité, du gaz, du pétrole, Les éditions utopia, 2018.

[8]Cité par Aurélien Bernier, op. cit., p. 104.

[9] Ibid., p.110.

[10] Wolfang Streeck, Du temps acheté. La crise sans cesse ajournée du capitalisme démocratique., Gallimard, 2014, p. 157.