Joseph Daher est professeur affilié à l’Institut européen de Florence, où il prend part au projet Wartime and Post-Conflict in Syria, et enseigne à l’université de Lausanne. Il est notamment l’auteur de Hezbollah, un fondamentalisme religieux à l’épreuve du néolibéralisme (Syllepse 2019) et Syria after the Uprisings, the Political Economy of State Resilience (Pluto Press et Haymarket, 2019). Dans cet entretien fleuve, il revient sur la genèse, les caractéristiques et les évolutions du régime Assad. Un régime qui, par sa position stratégique au Moyen-Orient, a longtemps bénéficié de la faveur des grandes puissances. Enfin, il évoque la guerre qui touche la Syrie depuis 2011 : l’échec de la révolution syrienne, la responsabilité du régime dans le basculement de la révolte en guerre civile puis internationale, la défaite de l’opposition et de ses soutiens étrangers.

Le Vent Se Lève – Hafez al-Assad, le père de Bachar al-Assad, arrive au pouvoir au début de la décennie 1970. Pour d’aucuns à l’époque, ce n’est qu’une énième révolution de palais et beaucoup ignorent qu’une longue période de stabilité s’augure avec sa venue au pouvoir. Pourriez-vous tout d’abord revenir sur les circonstances ainsi que le contexte qui amènent à la prise de pouvoir d’Hafez al-Assad, membre du Ba’th, ce parti nationaliste panarabe et socialiste ?

Joseph Daher. – A cette époque, Hafez al-Assad est l’un des dirigeants les plus importants de la République Arabe Syrienne, puisqu’il occupe depuis 1966, le poste de ministre de la Défense. Il faut savoir qu’après 1967, nous assistons à une période de radicalisation politique au sein du monde arabe, qui touche en particulier les gauches. De nombreux partis émergent, de tendances socialistes et communistes, inspirés des événements de 1967 et des contestations liées à la guerre du Vietnam. En Syrie, une telle dynamique se reflète par l’arrivée au pouvoir de Salah Jadid, qui représente l’aile gauche du Parti Ba’th. Les politiques de l’aile radicale du Parti Ba’th, comme la réforme agraire, les nationalisations ou encore la création de larges secteurs publics, ont eu des conséquences socio-économiques appréciables dès la fin des années 1960 et le début des années 1970, en particulier en faveur des secteurs les plus défavorisés, au détriment des classes bourgeoises marchandes et industrielles et des gros propriétaires terriens.

La défaite de 1967 affaiblit toutefois le nouveau gouvernement syrien, avec un début de combat interne entre Salah Jadid et Hafez al-Assad. [ndlr : en juin 1967, Israël défait les armées syriennes, égyptiennes et jordaniennes. Ce conflit est connu sous le nom de guerre des six Jours.] Ils seront en désaccord sur trois points principaux : d’une part sur la pertinence d’une guerre populaire des Palestiniens contre Israël ; d’autre part sur l’attitude à adopter envers les régimes conservateurs arabes comme l’Arabie Saoudite ; enfin, sur les politiques sociales à mener et notamment les nationalisations. Hafez al-Assad sera pour un rapprochement avec les monarchies du Golfe et prônera une certaine modération au niveau économique, s’opposant aux vues de Salah Jadid.

En 1970, Hafez al-Assad procède finalement à un coup d’État contre Salah Jadid. Il s’allie alors aux segments plus conservateurs de la société, à l’instar de la bourgeoisie de Damas. Un tel pacte se répercutera sur ses choix internes, avec une timide libéralisation au niveau économique, mais aussi externes, comme nous le verrons par la suite. Pendant les premières années, il s’attaquera en priorité, non pas aux mouvements des Frères musulmans, mais à l’opposition démocratique, de gauche, et laïque, soutenue par de larges secteurs au sein des syndicats (de travailleurs et paysans) et des associations professionnelles.

LVSL – Hafez al-Assad bâtira un régime présidentiel mâtiné d’autoritarisme et de personnalisme, où la place de la famille et du clan des Alaouites, est fondamentale pour comprendre la destinée de la Syrie. Plus précisément, selon vous, il va mettre en place un État patrimonial. Qu’entendez-vous par là ?

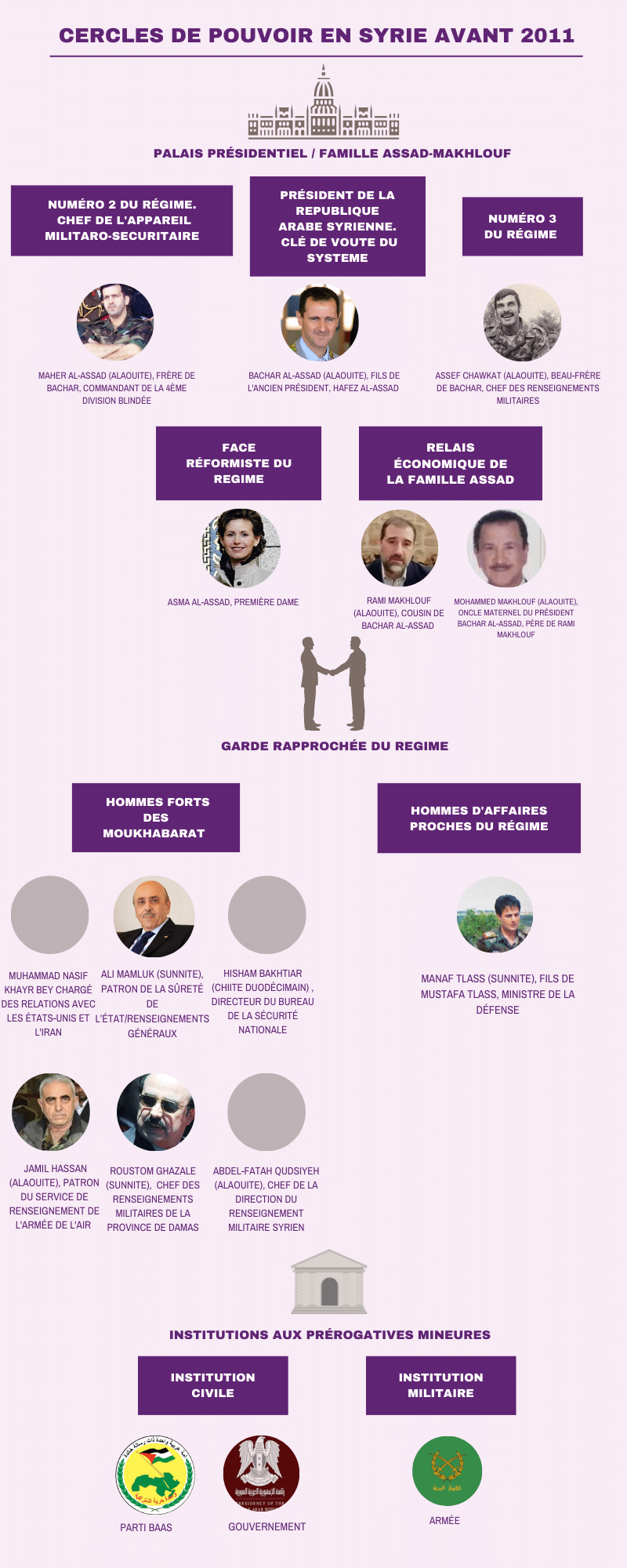

J.D. – Le régime mis en place par Hafez al-Assad sera en effet autoritaire et néo-patrimonial. J’entends par patrimonial, le fait que tous les centres du pouvoir sont contrôlés dans une seule main ou dans un seul groupe. En conséquence de quoi, l’ensemble de la famille Assad joue un rôle important bien sûr au niveau politique et économique, mais aussi au sein des forces armées, de même que dans les services de sécurité. A l’évidence, il ne faut pas oublier l’importance, au sein du régime, de figures comme Abdel Halim Khaddam ou Mustapha Tlass. Pour le reste, la variable familial demeure centrale : lorsqu’on regarde la composition du corps des officiers, certes il y a des Alaouites , mais il y a surtout des individus liés directement soit à Hafez al-Assad, soit à la première dame, Anissa Makhlouf. [ndlr : Les Alaouites sont un groupe confessionnel qui constitue environ 10 % de la population syrienne totale. La religion alaouite est un syncrétisme de croyance préislamiques, de néoplatonisme et d’islam chiite. Ils sont reconnus comme musulmans, se rattachant au chiisme.]

Il serait toutefois faux d’affirmer qu’il y a l’établissement d’un « régime alaouite ». Les Alaouites n’ont pas profité, plus que d’autres, des politiques économiques du régime et seule une minorité jouit d’une position économique confortable grâce à leurs liens clientélistes. Ainsi, de nombreuses régions à majorité alaouites se caractérisent par des niveaux de pauvreté élevés, à l’instar des régions rurales de Lattaquié et de Tartous. Il y a donc chez Alaouites, comme chez les autres communautés, des divisions politiques, sociales, économiques, de genres etc.

LVSL– La Syrie d’Assad est surtout pour reprendre les mots de la journaliste Caroline Donati, le «prototype de l’État des moukhabarat (renseignement et sécurité) ». Dans les années 70, elle compte alors près de 60 000 membres des services des renseignements. Un tel décor illustre l’importance de la répression dans la gestion du politique et du social chez Hafez al-Assad. Pourriez-vous revenir sur cet aspect? Quelle conséquence une telle politique répressive a eu sur le pluralisme politique?

J.D. – Il y a en effet le développement massif des services de sécurité et de tout ce qui les entoure, notamment les informateurs, qui tiennent une place centrale. Il y a ensuite les réseaux du régime, ce que j’appelle réseau de pouvoir, qui jouent un rôle majeur dans la répression et le contrôle social. Toutes les associations professionnelles seront dissoutes en 1979, puis recrées par des fidèles du régime. De la même façon, tout au long des années 1970, une sévère épuration touche les organisations syndicales, ce qui permet d’exclure les syndicalistes les plus critiques. Très vite, à leur tête, il est aisé de retrouver des dirigeants qui agissent comme les bras armés de l’État et du parti au pouvoir, ne défendant plus les intérêts de la classe ouvrière et n’ayant plus qu’en tête un impératif, celui de l’augmentation perpétuelle de la production. Quant au niveau politique au niveau officiel, il reste le Front national progressiste (FNP), qui regroupe des partis loyaux du régime. Néanmoins, ces formations politiques ne sont que des coquilles vides. Finalement, le seul parti véritablement autorisé, c’est le Ba’th. Jusqu’en 2000, il est un instrument de contrôle social et de mobilisation pour le régime. Dans un tel décor, il n’est pas exagéré de parler de fin du pluralisme, notamment politique.

LVSL – Si l’État se révèle « d’une extrême brutalité pour éradiquer toute voix discordante » selon les mots de l’historien Matthieu Rey, la Syrie n’est pas forcément un pays stable, à l’ordre retrouvé. En témoigne la vitalité des Frères musulmans syriens. La fin des années 70 et le début des années 80 sont d’ailleurs marquées par une confrontation entre cette confrérie et le régime, symbolisée par le massacre d’Hama. Qu’est ce qui caractérise les Frères musulmans en Syrie? Comment sommes-nous arrivés à ce tragique épisode d’Hama ?

J.D. – Tout en dénonçant la répression qui s’est abattue contre les membres des Frères musulmans, il est important de dire que la confrérie n’a jamais disposé d’un programme démocratique et qu’elle a toujours aspiré à un État islamique autoritaire, d’orientation libérale au niveau économique. Les Frères musulmans syrien porte aussi un discours confessionnel, qui véhicule une haine des Alaouites. A l’évidence, ils bénéficieront d’un soutien important, en particulier des anciennes élites marginalisées par le Ba’th, parmi lesquelles des grands propriétaires féodales d’Hama et d’Alep.

La dichotomie entre les Frères musulmans et le régime syrien aboutit rapidement à une confrontation confessionnelle, qui bascule elle même en guerre militaire, milicienne. Ce même basculement est symbolisé par l’assassinat des cadets alaouites à l’école d’Alep en 1979. [ndlr : Il est revendiqué par l’Avant-garde combattante, un groupe djihadiste composé de militants des Frères musulmans.] Le régime reprendra à son compte cet affrontement, instrumentalisant le discours religieux islamique, en totale contradiction avec l’image laïque qu’il prétendait représenter.

Dans le même temps, la répression se renforce contre les Frères musulmans mais aussi contre les civils accusés d’être affiliés à ce mouvement, avec des massacres commis dans le Nord, mais aussi dans la banlieue et la campagne d’Alep (rif Alep). Cela conduit à la catastrophe d’Hama en 1982, ou les forces du régime répondent à une insurrection générale déclenchée par des combattants de l’avant garde et les Frères musulmans contre les forces de sécurité du régime. Mais cette réponse est massive, sans précédent : plus de 10 000 personnes sont mortes, un tiers de la ville a été détruit. Cet évènement conduira à la fin de toute opposition , de sorte que l’on a souvent défini la Syrie comme un royaume du silence.

LVSL – Hafez al-Assad s’éteint en 2000. Peu de temps avant, il orchestre sa succession et fait adopter Bachar al-Assad par les puissances européennes, dont la France. Pour certains, c’est le début d’une ère d’ouverture. Des commentateurs mettent en lumière le coté « occidental » de Bachar, lui qui fut envoyé deux ans en Angleterre, où il rencontra Asma, sa femme, laquelle travaillait dans la banque d’affaires J.P. Morgan. Des analystes mentionnent son discours d’investiture du 17 juillet 2000, où Bachar al-Assad se présente en « réformateur ». Qu’en est-il en réalité ? Le système mis en place par Bachar varie t-il de celui qu’avait bâti son père ?

J.D. – Bachar al-Assad est très vite perçu, à tort, comme moderne et réformiste, mais aussi ouvert à l’international. Le plus important néanmoins demeure les reconfigurations qui ont lieu sous sa mandature, qui permettent de cerner les évolutions du régime syrien.

Son premier travail est d’achever le renouvellement de l’ancienne garde, symbolisé par l’éviction de Khaddam, proche d’Hafez al-Assad. Progressivement, il se constitue une nouvelle garde rapprochée, de sorte que la patrimonialisation du régime se renforce. Il introduit ses loyalistes dans l’armée et les forces de sécurité et intègre des technocrates réformateurs dans le gouvernement, avec peu de poids politique. Ce qu’il faut surtout savoir, c’est que l’ensemble des pouvoirs se concentrera dans les mains de trois figures : Bachar al-Assad au niveau politique ; le frère cadet Maher al-Assad au niveau militaire, puisqu’il dirige la 4ème division blindée, la plus moderne et la plus équipée, tout en traînant en parallèle dans les milieux d’affaires via un homme de paille, Mohamed Hamcho ; Rami Maklouf au niveau économique et financier, celui-ci étant le banquier de la famille et l’homme le plus riche de Syrie.

Ensuite, Bachar al-Assad s’attache à mettre en place des politiques néolibérales, tout en procédant à une libéralisation du commerce. Par exemple, la responsabilité des services sociaux de réduire les inégalités a été de plus en plus confiée aux organisations caritatives privées, et donc aux couches bourgeoises et religieuses conservatrices de la société syrienne, en particulier aux associations religieuses. Finalement, ces politiques profiteront à une minorité, comme la classe bourgeoise, moyenne supérieure ou les investisseurs étrangers de la Turquie ou du Golfe. Pendant ce temps, le Syrien ordinaire ne tire pas grand-chose de ces nouvelles orientations : en 2000, 14% de personnes vivent sous le seuil de pauvreté, en 2010 on dépasse la barre des 30%.

Il s’attelle aussi à affaiblir les structures des organisations corporatistes comme les syndicats de travailleurs et paysans, et même du Ba’th, les considérant comme des obstacles à la réforme économique néolibérale. De nouveaux réseaux de pouvoir émergent, fondés sur les hommes d’affaires liés au régime, sur les notables tribaux, confessionnels et religieux, mais aussi sur les services de sécurité qui demeurent néanmoins sous-payés, corrompus et laxistes. Cette reconfiguration a pour conséquence un affaiblissement des liens qui unissent le régime à ses citoyens, notamment au niveau local – quartiers, villages.

L’arrivée au pouvoir de Bachar al-Assad en 2000 a donc considérablement renforcé la nature patrimoniale de l’État avec le poids croissant d’un capitalisme de copinage. Les politiques néolibérales approfondies du régime ont conduit à un changement de la base sociale du régime, constituée à l’origine de paysans d’employés du gouvernement et de certaines sections de la bourgeoisie, vers une coalition de soutien au régime avec un réseau de capitalistes connectés au pouvoir (dirigée à sa tête par la famille de la mère d’Assad), la bourgeoisie et les classes moyennes supérieures soutenant le régime.

LVSL – La politique étrangère constitue aussi un levier chez les Assad. Damas met en avant dès 1970 plusieurs objectifs, comme la libération des territoires occupés par Israël aux dépens de la Palestine ou la récupération du Golan occupé. A l’évidence, lorsque Bachar al-Assad arrive au pouvoir, le contexte a fortement évolué, en témoigne l’hubris de la superpuissance américaine qui considère Damas comme un État voyou. Néanmoins, les dossiers restent comme la question libanaise. Par ailleurs, le régime perpétue une « tradition de manipulation de réseaux violents, d’enlèvements et d’assassinats politiques » pour reprendre les propos des chercheurs Adam Bazcko, Gilles Dorronsoro et Arthur Quesnay. Bref, quels sont les grands dossiers de politique étrangère pour la Syrie ? Malgré l’usage constant de cette capacité de nuisance, comment peut-on expliquer l’attachement des occidentaux à renouer avec Damas ?

J.D. : Il est clair qu’avec l’arrivée au pouvoir d’Hafez al-Assad, nous assistons à une instrumentalisation des enjeux internationaux. Cette instrumentalisation lui est particulièrement utile dans la quête d’un renforcement de son autorité. Néanmoins, une telle posture ne sera jamais idéologique, dans le sens d’une Grande Syrie. Ce qui est certain, c’est qu’avec Hafez al-Assad, la Syrie participera d’une lutte pour le Moyen-Orient, pour reprendre les mots de Patrick Seale.

Pour ce faire, le régime va miser sur la construction de réseaux et d’instruments pour faire pression sur les acteurs régionaux et internationaux et les pousser à la négociation. Le Liban est l’un des théâtres de la mise en place de cette stratégie. Ici, la Syrie craint l’établissement d’une démocratie sociale et laïque, résistante et pro-palestinienne. Un tel développement à sa gauche, potentiellement vecteur d’instabilité, n’aurait pas été concevable pour le régime. Finalement, l’armée syrienne intervient en 1976, sous approbation américaine et israélienne. Certes, Tel-Aviv changera de position par la suite, en intervenant à plusieurs reprises au Liban les années suivantes et occupant même le pays. En tout cas, dans le contexte libanais, Damas instrumentalisera des groupes fondamentalistes comme le Hezbollah. Le procédé est similaire avec la question de la Palestine, qui doit lui permettre d’arriver à ses objectifs, d’où son soutien à des groupes comme Abou Nidal ou bien le Hamas. Mais la libération de la Palestine n’est pas un objectif pour Damas, loin de là.

Cette capacité de nuisance sera évidemment utilisée aussi contre Israël et les États-Unis. A propos du Golan occupé [ndlr : Le Golan est un haut plateau situé au sud-ouest de la Syrie, mais qui est occupé depuis la guerre des Six jours (1967) par Israël], il s’agit avant tout pour le régime de trouver un modus vivendi avec Israël. Il n’est significatif qu’après 1973, la Syrie ne connaît plus aucun conflit armé direct avec Tel Aviv, par rapport au Golan. Quant à Washington, il faut savoir que les relations n’ont jamais été stables, même si au début de son règne Hafez al-Assad opère un rapprochement avec les États-Unis, qui notamment verra d’un bon œil l’intervention syrienne au Liban en 1976 contre les forces palestiniennes et de gauche libanaises. De même Damas soutiendra l’intervention internationale contre l’Irak en 1991, dans lequel les États-Unis jouent un rôle leader. Bachar al-Assad va connaître des années difficiles suite à la guerre d’Irak en 2003 avec les États-Unis, la Syrie étant la cible des néo-conservateurs. C’est ainsi que pour peser dans la négociation avec les Américains, le régime syrien utilisera les réseaux djihadistes en Irak, alimentant la contre-insurrection en Irak pendant des années.

Néanmoins, un tel comportement n’empêche pas certains états occidentaux de maintenir une coopération avec la Syrie. Ces derniers sont en effet conscients de la centralité de la Syrie sur certains dossiers régionaux. Sarkozy met fin à la rupture engagée par Chirac après l’assassinat d’Hariri en 2005 et invite Assad à Paris pour le sommet de l’Union pour la Méditerranée. Paris se fait alors la promotrice d’une relance de la relation franco-syrienne, de nouveau pour peser davantage dans le dossier libanais et essayer de gagner des contrats économiques en Syrie. Enfin, à la veille du soulèvement, ce sont les États-Unis qui renouent à leur tour avec Bachar al-Assad : Barack Obama nomme fin 2010 un ambassadeur en Syrie, Robert Ford, poste laissé vacant depuis 2005. Toujours dans l’optique de jouer un rôle sur le dossier iranien et libanais.

LVSL – Venons-en à présent à la révolution syrienne. Vous nous avez dressé le portrait d’une Syrie autoritaire, souvent injuste, très inégalitaire où les politiques néolibérales ont pris tout au long de la décennie 2000 une place importante. Est-ce pour contester ce système, où une clique s’accapare les ressources, que les Syriens protestent massivement en mars 2011 ?

J.D. Je pense qu’il y a un ensemble de raisons, qui sont différentes selon les strates, les acteurs politiques, les individus. Deux éléments semblent néanmoins essentiels à mes yeux : d’une part l’absence de démocratie, c’est-à-dire le fait de pouvoir jouer un rôle dans les décision du pays ; d’autre part des éléments socio-économiques, comme l’augmentation de la pauvreté et du chômage, ainsi que le délabrement continu des services publics, comme les écoles et les hôpitaux, consécutifs à des privatisations rampantes et au manque d’investissements étatiques.

L’économie politique de la Syrie a ainsi créé une situation prérévolutionnaire. L’absence de démocratie et l’appauvrissement croissant des masses, dans un climat de corruption et d’inégalités sociales prononcé, ont préparé le terrain pour l’insurrection populaire, qui n’a eu besoin que d’une étincelle. Cela a été fourni par les révoltes populaires en Tunisie et en Égypte. Elles ont inspiré les classes populaires en Syrie et ailleurs. En Syrie, de larges segments de la population sont alors descendus dans la rue avec les mêmes exigences que celles soulevées par d’autres révoltes : liberté, dignité, démocratie, justice sociale et égalité.

LVSL – Une partie des médias a toujours vu le soulèvement comme étant le fait des Arabes sunnites, contre un pouvoir Alaouite. Si les sunnites sont majoritaires en Syrie, on sait que de nombreuses minorités ont participé au soulèvement. Par ailleurs, comme l’ont montré les chercheurs Adam Bazcko, Gilles Dorronsoro et Arthur Quesnay, la logique communautaire n’est pas présente à l’initiale. Pourriez-vous revenir sur ce facteur communautaire, dans le soulèvement de mars 2011?

J.D. – Au cours des deux premières années du soulèvement, les mots d’ordre dominants étaient en faveur de l’unité et la liberté du peuple syrien et contre le confessionnalisme. Des groupes relativement petits avec un discours confessionnel étaient présents au début du soulèvement et se sont surtout développés suite à la répression de plus en plus sanglante du régime, la militarisation, le développement des forces islamiques fondamentalistes et des interventions étrangères.

Les espaces, les symboles et le vocabulaire religieux ont également joué un rôle dans certains secteurs du mouvement de protestation. Dans des manifestations, des slogans politiques exigeant la liberté, la justice et la fin du régime d’Assad ont été parfois associés au chant d’Allahu akbar (Dieu est grand) et La ilah illa Allah (Il n’y a de dieu que Dieu). Cela n’a pas empêché les organisations locales d’être particulièrement attentives à la question du confessionnalisme et de communiquer un message inclusif à tous les syriens. Face aux tentatives du régime de diviser le mouvement de protestation selon des divisions confessionnelles et ethniques, la grande majorité des militants sur le terrain ont réagi en affichant des slogans et des chants promouvant l’unité du peuple syrien et en organisant des campagnes sur cette orientation.

LVSL – Rapidement, la révolution syrienne se militarise. Ici, le régime porte en lui une grande responsabilité. Pourriez-vous revenir sur la « politique du pire » qu’a mis en place le régime syrien pour reprendre les mots de Charles Thépaut, qui consiste à instrumentaliser les minorités, radicaliser l’opposition, et militariser la répression ?

J.D. – Il est évident que le régime porte la plus grande responsabilité. C’est lui le premier qui a détruit la révolution syrienne, ses aspirations démocratiques et sociales. Au début de la guerre, il ordonnera, à travers des amnisties, la libération de personnalités jihadistes et autres membres d’organisations salafistes. Le but est de radicaliser l’opposition. Poursuivant dans cette logique de confessionnalisation du soulèvement, il utilise la répression de façon stratégique, avec une distribution sélective. Il vise tout d’abord les quartiers populaires sunnites qui participent au soulèvement. Lorsque les manifestations auront lieu dans des régions mixtes sunnites/chrétiennes/alaouites, comme à Lattaquié mais aussi dans la campagne d’Homs ou d’Hama, la violence militaire se dirigera principalement vers les quartiers populaires sunnites participant à la révolution. De cette façon, le régime veut attiser les tensions entre communautés.

Les populations kurdes elles, ne sont pas initialement réprimées de la sorte durant les premiers mois. Dans une tentative de coopter ces forces politiques afin de trouver un deal, le régime se trouve plus accommodant. Même attitude similaire envers les minorités. Par exemple, l’État ne va pas réprimer directement les populations druzes et chrétiennes et fera surtout appel à des voyous et ces réseaux locaux, afin de contrôler ces populations.

Dans ce contexte de féroce répression, des groupes armés se forment, donnant naissance à l’Armée syrienne libre (ASL). Au sein de cette dernière, il n’y a pas comme on pourrait le croire, seulement des officiers déserteurs, mais plutôt des civils. L’encrage de ces groupes est local, c’est-à-dire que les engagements se font sur la base de réseaux militants, amicaux ou familiaux. Porteur d’aucune idéologie spécifique, ils ont le projet de défendre un quartier, un village ou une région spécifique, de permettre la poursuite des manifestations.

Il y a donc une militarisation de la révolution, favorisée et renforcée par la suite par l’intervention des pays étrangers. A ce moment précis, les organisations fondamentalistes islamiques vont jouer un rôle croissant, par leurs expériences, par leur discipline, par les financements étrangers. Mais pendant 2 ans, de mars 2011 à début 2013, nous pouvons observer des manifestations populaires, des campagnes civiles, avec conjointement des combats armés. La militarisation du soulèvement prend le dessus après 2013.

LVSL – Malgré la militarisation de la révolte il y a aussi la mise en place d’institutions civiles alternatives par les oppositions, qui donnent à voir une autre histoire de la révolution syrienne. Pourriez-vous nous en dire plus ?

J.D. Les conseils locaux de coordination étaient là pour coordonner les manifestations, avec cette idée qu’il est primordial de faire passer chaque semaine un certain type de message, entendu de tous, et surtout démocratique. Leur tâche sera ensuite de s’occuper des territoires libérés par le régime. Les conseils locaux voient ainsi le jour, à la fin de 2011. Un anarchiste syrien, Omar Aziz, en parlera pour la première fois, en affirmant que les manifestations ne suffisent pas : il convient de bâtir des instances qui permettent de s’auto-organiser. Ces institutions prendront une certaine importance, qu’il ne faut toutefois pas romantiser dans leurs fonctionnements. Outre le manque de représentativité des minorités religieuses, la participation des femmes était attestée comme étant faible, et les conseils étaient souvent choisis plutôt qu’élus, en fonction de l’influence des chefs militaires locaux, des structures claniques et familiales. Ainsi, la majorité des conseils locaux – plus de 55 %, n’ont pas vu le jour par le biais d’élections, mais ont été établis par des mécanismes d’auto sélection des élites. Malgré ces manques, ils permettront de gérer les affaires locales, et notamment la prise en charge de services comme les écoles, les hôpitaux, les tribunaux, les systèmes d’eau, d’électricité. Ce fut à bien des égards des expériences fondatrices d’une extrême importance. Nous le savons, dans les révolutions, il y a toujours la mise en place d’un double pouvoir, c’est-à-dire de forces qui remettent en cause le pouvoir central.

LVSL – Certains ont affirmé que dès le début, l’opposition est constituée d’islamistes, de salafistes et de jihadistes. Pourtant, une figure comme Michel Duclos, ancien Ambassadeur de France en Syrie, évoque ces « officiers défecteurs imbus de l’éthos officiel laïc » que l’on a jamais voulu soutenir. N’ y-a- t-il pas eu un vrai courant séculariste dans l’opposition, mais qui n’a pas résisté à la jihadisation de l’opposition ? Pour être plus précis, n’est ce pas la confessionnalisation et l’internationalisation qui ont condamné les oppositions, et notamment les plus modérées ?

J.D. – Le rôle des acteurs étrangers est en effet central. En premier lieu, celui des alliés du régime : l’Iran, le Hezbollah, les milices chiites d’Irak. Ils contribueront à favoriser le confessionnalisme. En second lieu celui de l’opposition : la Turquie et les monarchies du Golfe, du Qatar à l’Arabie Saoudite. Ces derniers ont promu un récit confessionnel du soulèvement, insistant sur un discours de division entre sunnites et chiites. Pour ne prendre qu’un exemple, la chaîne de télévision al-Arabiya donnera par exemple la parole à un salafiste syrien, Adnan al-Arour, connu pour ses appels aux massacres de la communauté alaouite. Ce soutien ne s’est pas cantonné aux seuls discours et les gouvernements en place ont financé et armé de nombreux groupes considérés comme salafistes ou jihadistes. L’Arabie Saoudite soutiendra l’Armée de l’Islam de Zahran Allouche, un groupe salafiste/jihadiste qui a une perspective nationale similaire à celle des Talibans, alors que dans le même temps, le Qatar a soutenu divers groupes fondamentalistes islamiques, des salafistes de Ahrar Sham à Jabhat al-Nostra, un groupe jihadiste, ex-filial syrienne d’Al-Qaïda, dirigé par Abou Mohammed al-Joulani.

Ce soutien militaire tous azimuts n’est pourtant pas présent dans les premiers mois de la crise. La Turquie ainsi que les monarchies du Golfe avaient en effet de bonnes relations avec Damas. C’est pourquoi tant Ankara que Doha ou Riyad ont essayé de s’engager avec le régime pour faciliter une solution pacifique et empêcher une réponse militaire répressive.

Les positions de la Turquie et des monarchies du Golfe ont néanmoins évolué, devant l’évidence qu’il était de plus en plus difficile de parvenir à un compromis, et devant l’impossibilité par les capitales du Golfe d’éloigner Téhéran de Damas. Dès ce moment, ils exigent le départ d’Assad puis interviennent indirectement. Éloigner Téhéran de la Syrie sera alors un moyen pour bâtir une influence régionale plus grande au Levant, et de rétablir un équilibre régional plus favorable des forces qu’ils ont sans doute perdu après l’occupation américaine de l’Irak en 2003.

A coté, la coalition en exil est instrumentalisée par ces même pays du Golfe et la Turquie, tandis que le rôle des Frères musulmans ne cessent de s’accroître au sein de ces instances. Quant aux forces démocrates au sein des instances de l’opposition soutenue par les monarchies du Golfe, Turquie et les états occidentaux, ils s’allieront de manière critique à des groupes fondamentalistes religieux. Très vite, l’internationalisation et la confessionnalisation font donc perdre à cette révolution tout aspect démocratique.

LVSL – Les Occidentaux eux aussi ont échoué, à l’issue d’une stratégie difficilement lisible. Ils se sont essentiellement appuyés sur la Turquie et l’Arabie saoudite pour soutenir l’opposition, au détriment de sa fraction la plus sécularisée. En 2013, les États-Unis ne sont pas intervenus, malgré la pression des courants néoconservateurs sur Barack Obama. Finalement, il apparaît que les États-Unis et leurs alliés ont moins eu comme préoccupation de faire tomber le régime que de combattre le terrorisme. Quel regard portez vous sur l’attitude et l’action des Occidentaux ?

J.D. – Dans les premières semaines du soulèvement, la secrétaire d’État, Hillary Clinton, décrit Bachar al-Assad comme différent de son père. Dans le même temps, elle déclare que les États-Unis ne peuvent agir de la même façon en Syrie qu’en Libye, arguant que chacune de ces situations est unique. La stratégie américaine était claire dès le début : ne pas reproduire le scénario libyen. Washington n’a donc jamais eu la volonté d’un changement de régime, mais plutôt le souhait d’une transition, qui aurait pu être réalisée par des officiers de la secte alaouite, capable de renverser Assad. Un tel vœux ne se réalisera jamais : la nature patrimoniale du régime a favorisé sa cohésion, ce dernier était soudé derrière l’armée et les services de sécurité. Ce qui ne fut le cas, ni en Tunisie, ni en Égypte.

Certes, à mesure que le soulèvement bascule en guerre civile puis internationale, les États-Unis se décident à soutenir certains groupes d’opposition, mais de manière presque anecdotique. Ce faible soutien était en phase avec la ligne promue par Washington, celle de ne pas renverser Assad. Des reconfigurations ont lieux avec l’expansion territorial de l’État islamique en Irak et au Levant (EIIL), Washington participant à une vaste coalition internationale pour freiner son ascension. Dans le même cadre, les États-Unis soutiendront les Forces démocratiques syriennes (FDS), groupe choisi avec soin pour son implication, non pas contre le régime, mais contre Daech.

La France aurait sans doute voulue aller plus loin, mais sans l’assentiment des États-Unis, une telle position était intenable dans la pratique. L’attaque aux armes chimiques de 2013 est éloquente : Obama devait frapper le régime pour l’usage de celles-ci, mais se rétracte au dernier moment. La France suivra les États-Unis. Finalement, un tel geste constitue un feu vert à la Russie, qui interviendra deux ans plus tard. Une intervention qui maintiendra Assad au pouvoir.

Pendant ce temps là, il faut indiquer que les pays occidentaux ont agi constamment sur deux fronts bien spécifiques. Le premier, celui de l’assistance à tous les syriens, via l’aide humanitaire. Le problème, c’est que le régime manipule cette aide. Il est maintenant connu que les ONG internationales et agences de l’ONU qui opèrent à Damas doivent s’appuyer sur des partenaires locaux mais aussi choisir leurs parrains sur une liste établie par le ministère syrien des affaires étrangères, comme la Syria Trust Fund, fondée par la première dame, Asma al-Assad. Le deuxième, celui des « mesures restrictives », visant non pas à un changement de régime mais à un changement de « comportement » selon leurs dires. Dans le cadre des sanctions américaines du type « Caesar », il y a des conséquences néfastes au niveau économique sur de large secteurs, ce qui fragilisent les syriens. De telles mesures ne sont toutefois pas à l’origine des problèmes socio-économiques que connaît le pays, mais les ont fortement aggravés. Néanmoins il convient de continuer à cibler les institutions du régime et les personnes qui lui sont liées, qui ont du sang sur les mains et profitent de leurs exactions pour accumuler des richesses. En menant de telles actions, la normalisation avec le régime est dès lors plus compliqué. [ndlr : Les mesures restrictives de l’UE ciblent fin 2021 287 personnes et 70 entités.]

LVSL – À rebours, la Russie et l’Iran vont soutenir le régime syrien, qui menace par deux fois de s’effondrer : en 2012 et en 2015. Quels intérêts l’Iran et la Russie avaient-ils à intervenir en Syrie? Quel bilan tirez-vous des engagements russes et iraniens ?

J.D. – Dans les deux cas, nous sommes face à des raisons géopolitiques. Pour l’Iran, la Syrie est un pays clé, c’est par là qu’elle passe pour transmettre ses fournitures d’armes militaires au Hezbollah. Ce dernier est un acteur central pour Téhéran, doté d’une capacité de nuisance considérable au niveau régional, et qui lui permet de jouer les premiers rôles au Liban. Perdre Damas, c’est perdre un acteur pivot, véritable clé de l’influence régionale iranienne. Ce soutien iranien à la Syrie est donc à mettre en perspective avec une volonté d’accroitre son influence, que ce soit en Irak, au Yémen ou dans les territoires palestiniens occupés.

La Russie, elle, est un ancien allié de la Syrie, en particulier au niveau militaire, avec des ventes d’armes récurrentes, mais aussi au niveau économique, avec des investissements d’entreprise à la veille du soulèvement. Pour Moscou, le renversement d’Assad irait à l’encontre de ses intérêts régionaux et accroîtrait l’influence de Washington, mais aussi de mouvements fondamentalistes islamiques. Certainement aussi, l’intervention militaire occidentale pour renverser le dictateur libyen Mu’ammar Kadhafi a fortement irrité Vladimir Poutine et il était hors de question qu’un tel scenario se reproduise. Comme pour l’Iran, il y’a enfin le facteur logistique, avec le port de Tartous qui permet d’exploiter les accès à la mer Méditerranée de la Russie. Dès 2008, des travaux sont effectués pour accueillir des navires plus conséquents. De telles rénovations devaient servir de point d’ancrage à une présence navale russe permanente en Méditerranée.

L’aide de la Russie, de l’Iran et du Hezbollah au régime a été indispensable à sa survie à tous les niveaux : politique, économique et militaire. Ces acteurs ont massivement investi leurs forces pour protéger leurs propres intérêts (principalement géopolitiques). L’aide apportée par ces acteurs a également permis au régime de bénéficier d’un transfert de savoir-faire autoritaire, et a ainsi produit des adaptations significatives dans l’organisation de l’appareil coercitif du régime Assad, améliorant sa capacité à contrer une insurrection populaire armée. Dans le même temps, le rôle économique et les investissements de Téhéran et de Moscou en Syrie resteront limités, même si la dépendance de Damas vis-à-vis de la Russie et de l’Iran se poursuivra pour certains aspects. Les défis économiques importants auxquels sont confrontés la Russie et l’Iran, ainsi que la faiblesse des secteurs privés dans les deux pays, persisteront très probablement et les empêcheront de jouer un rôle plus important et décisif dans l’économie syrienne et, qui plus est, dans une éventuelle phase de reconstruction.

LVSL – L’internationalisation de la crise syrienne est aussi marquée par l’action de deux mouvements transnationaux, l’EIIL et le Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK). Comment sont-ils apparus et quel était leur projet en Syrie ? Sont-ils parvenus à remplir leurs objectifs ?

J.D. – L’EIIL, comme Al-Qaïda hier, trouve ses racines dans l’absence de démocratie, de justice sociale, de développement économique, mais aussi dans les interventions des états régionaux et internationaux. Néanmoins, il est évident qu’il y a des dynamiques internes à la matrice jihadiste. L’EIIL naît des dissensions entre Al-Zarqawi d’un côté et Oussama Ben Laden et Zawahir de l’autre. Parmi les dissensions, le premier voulait s’attaquer aux chiites pour pouvoir recruter chez les sunnites, alors que le second lui souhaitait se concentrer sur l’occupation américaine en Irak. Quelques années plus tard, avec l’éclatement de la guerre civile en Syrie, l’EIIL connaîtra un certain succès initialement et récupéra même une grande majorité des combattants étrangers d’al Nostra. Dans le même temps, on le sait, il mettra lui aussi en place des institutions afin d’administrer bureaucratiquement le Califat.

Cette expansion territoriale de l’EIIL a certainement fait le jeu du régime Assad. Elle a transformé le récit de ce conflit, qui n’a plus été lu qu’au prisme de la menace terroriste. Après une période d’atermoiements, les principales puissances internationales portées par les États-Unis décident de mettre en place une coalition qui fera nettement reculer l’EIIL.

Les interventions armées ne sont toutefois pas la panacée. L’intervention américaine de 2003 a ravivé le confessionnalisme, tout comme celle iranienne quelques années plus tard. La coalition internationale en Syrie a détruit des villes entières, comme Raqqa. Si l’on veut prendre au sérieux le djihadisme, il convient de s’attaquer à ses racines, qui sont autant politiques, sociales et économiques.

Jusqu’à la fin des années 1990, le PKK, lui, entretient de bonnes relations avec le régime syrien, malgré une orientation arabe nationaliste de ce dernier, ce qui se matérialisera par des décennies d’oppression étatique, via des politiques de discrimination et de répression culturelle contre les populations kurdes en Syrie. Les relations entre le régime et le PKK cessent néanmoins en 1998, lorsque s’opère un rapprochement entre la Syrie et la Turquie. Hafez al-Assad fait ainsi expulser Abdullah Öcalan, qui sera par la suite arrêté par les autorités turques.

Il faudra alors attendre quelques années pour que le PKK se réimplante en Syrie, par le biais du Parti de l’union démocratique (PYD) fondé en 2003. Pourtant, à la veille du soulèvement, le PYD n’est pas le premier parti en Syrie. Néanmoins, à la faveur d’un retrait du régime de certains territoires, un accord tacite se met en place entre les deux parties. C’est à ce moment que le PYD s’installe dans les trois poches de peuplement kurde à la frontière de la Turquie – Afrin, Ain al-Arab, la Jazira. Ce qui ne veut pas dire que le PYD est un allié du régime, loin de là. L’autonomie établie par ce parti dans le Nord-Est est toujours sous la menace du régime, qui lui refuse par ailleurs toute idée de fédéralisme. La position de l’opposition demeure similaire. Chauvinistes, le Conseil national syrien (CNS) et la Coalition ont soutenu les interventions turques à Afrin, menant à une occupation et déplacement important de population kurdes, et dans le Nord-Est syrien.

Veillons toutefois à ne pas romantiser le PKK, comme peut le faire une partie de la gauche. Certes, le PYD a beaucoup œuvré sur la participation des femmes et porte une vision séculariste de la société. [ndlr : le PYD a promu la parité des sexes dans l’administration.] Il demeure toutefois des caractéristiques autoritaires et très hiérarchiques : il conserve l’autorité décisionnelle globale et les conseils populaires sont soumis le plus souvent à son autorité en dernier ordre ; il n’hésite pas à cibler les oppositions alternatives kurdes, en témoigne la répression et l’emprisonnement de militants et d’opposants politiques; et des critiques ont eu lieu contre certaines formes de discriminations dans certains cas contre certaines populations arabes (même si ce n’est pas généralisé). Par ailleurs, au niveau socio-économique, les changements n’ont pas été nombreux, et une minorité de commerçants proche du PKK ont fait fortune grâce à la guerre. Ce qui ne signifie pas qu’il faille mettre de coté le droit des populations opprimées à pouvoir s’autodéterminer, mais il nous faut avoir une attitude, un soutien critique aux partis qui les mènent, à l’instar de celui du PYD.

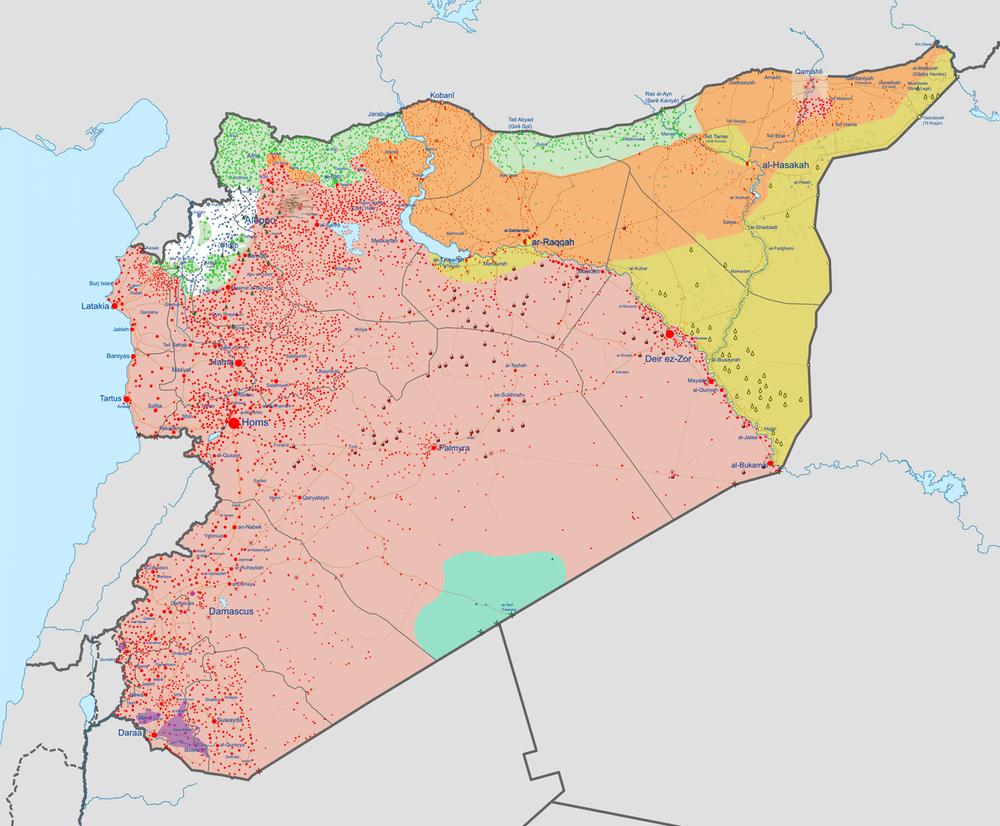

LVSL – Aujourd’hui, le régime a repris les deux tiers de son territoire. Toutefois, il n’est guère totalement souverain, en témoigne la présence de nombreux belligérants sur son territoire : les FDS, Hayet Tahrir al-Sham anciennement Jabhat al-Nostra, l’Armée nationale syrienne (ANS) et l’EIIL. Ce qui a pour conséquence de rendre pour l’instant impossible la reprise du tiers restant du territoire : le nord-ouest et l’est de l’Euphrate. Ce même régime est donc faible, dénué de toute hégémonie, mais continue à exercer les mêmes recettes : répression tous azimuts contre une grande partie des Syriens, prédation économique sans précédent. Bachar al-Assad possède t-il réellement des marges de manœuvre ? Par ailleurs, le régime qu’il a contribué à bâtir tout au long de la décennie 2000 s’est-il reconfiguré suite à cette guerre, que ce soit au niveau politique et économique ?

J.D. – Une version encore plus brutale, confessionnelle, patrimoniale et militarisée du régime Assad a emergé de la guerre. Le soulèvement qui s’est transformé en guerre a obligé Damas à reconfigurer sa base populaire et ses relations internationales, à ajuster ses modes de gouvernance économique et à réorganiser ses appareils militaires et de sécurité.

L’économie politique de Damas, fondée sur une part importante du secteur du commerce et des services et accompagnée d’une gestion des ressources, y compris les ressources non naturelles, et d’une corruption de type rentier, s’est également renforcée durant la guerre. Cette orientation économique reflète l’influence politique et économique importante des réseaux d’affaires proches des cercles intérieurs du régime, et qui sont surtout actifs dans les secteurs du commerce, de l’immobilier et des services, et bien sûr de la contrebande et commerce illicites (comme différents traffics de drogues).

Par conséquent, l’économie syrienne restera une économie de consommation quasi-exclusive, avec un niveau de production insuffisant pour satisfaire les besoins locaux, notamment en raison de la négligence continue des secteurs productifs de l’économie (agriculture et industrie manufacturière). Ces secteurs ne sont généralement pas non plus la cible des investissements étrangers en Syrie, et Damas n’a présenté aucun plan sérieux pour les développer. Cette situation aura un effet négatif sur la balance des paiements et, par conséquent, une pression continue s’exercera sur la livre syrienne. En outre, les perspectives d’investissements étrangers importants en Syrie risquent de rester faibles si le manque de stabilité économique et politique du pays se poursuit. La dépendance à l’égard de l’aide étrangère et des envois de fonds restera alors une caractéristique, tout comme les protestations locales et un terrain fertile pour les mouvements extrémistes. En outre, l’économie sera également touchée par l’aggravation des problèmes environnementaux et du changement climatique résultant des politiques de l’État et des effets de la guerre.

LVSL – Enfin, concluons sur les Syriens et la société syrienne. Ce sont eux qui se sont révoltés en masse il y a 10 ans. Néanmoins, des milliers d’entre eux ont péri, d’autres ont dû s’exiler. En Turquie ou en Jordanie, ils vivent dans une grande précarité. En Syrie, 90 % d’entre eux vivent sous le seuil de pauvreté et des protestations voient le jour pour contester ces conditions socio-économiques. Par ailleurs, la polarisation confessionnelle n’a jamais été aussi grande. Dans ce contexte et étant donné l’emprise du régime mais aussi d’acteurs fondamentalistes islamiques, y’a t-il toujours une envie de construire des résistances par le bas, animées par des revendications liées à la justice et à la dignité ?

J.D. – Il faut avoir pour perspective que des processus révolutionnaires comme celui de la Syrie et plus généralement de la région du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord constituent une époque. Elle peut passer par des phases de révolution et de défaite suivies de nouveaux soulèvements révolutionnaires. En Syrie, les conditions qui ont conduit aux soulèvements populaires sont toujours présentes, et le régime a non seulement été incapable de les résoudre mais les a en fait exacerbées.

Damas et d’autres capitales régionales estiment qu’elles peuvent maintenir leurs dominations despotiques en recourant en permanence à une violence massive contre leurs populations. Cela est voué à l’échec, et on peut s’attendre à de nouvelles explosions de protestations populaires, comme celles qui ont éclaté au Soudan, en Algérie, en Irak et au Liban en 2019. Surtout, malgré tout le soutien de ses alliés étrangers, le régime Assad, en dépit de toute sa résilience, fait face à des problèmes insolubles. Son incapacité à résoudre les graves problèmes socio-économiques du pays, combinée à sa répression incessante, a provoqué des critiques et de nouvelles protestations.

Cependant, ces conditions ne se traduisent pas automatiquement en opportunités politiques, en particulier après plus de dix ans d’une guerre destructrice et meurtrière. L’absence d’une opposition politique syrienne structurée, indépendante, démocratique, progressiste et inclusive, qui pourrait attirer les classes les plus pauvres, a rendu difficile pour divers secteurs de la population de s’unir et de défier le régime à nouveau et à l’échelle nationale. Tel est le principal défi. Bien que dans des conditions difficiles de répression, de paupérisation intense et de dislocation sociale, une alternative politique progressiste doit être organisée dans l’expression locale de ces résistances. Et elle devrait s’inspirer de certaines des leçons dans des pays étrangers comme au Soudan ou en Tunisie. L’opposition syrienne n’a pas développé des organisations de classe et d’organisation politique progressiste de masse. Les révoltes populaires en Tunisie et au Soudan ont démontré l’importance d’une organisation syndicale de masse comme l’UGTT tunisienne et les associations professionnelles et comités de résistances soudanaises pour permettre des luttes de masses coordonnées réussies. De même, les organisations féministes de masse ont joué un rôle particulièrement important en Tunisie et au Soudan pour la promotion des droits des femmes et l’obtention de droits démocratiques et socioéconomiques, même si ceux-ci restent fragiles et ne sont pas pleinement consolidés. Les révolutionnaires syriens n’avaient pas ces forces organisées de masse en place ou au même niveau d’organisations de masse, ce qui a affaibli le mouvement, et elles seront essentielles à construire pour les luttes futures. La gauche doit participer à la construction et au développement de pareilles structures politiques, capable de s’ériger en alternatives.

La dernière faiblesse clé qui doit être évaluée et surmontée est la faiblesse de la gauche régionale et de ses réseaux de collaboration. À l’heure actuelle, la gauche doit se rassembler pour aider à forger une alternative aux divers acteurs contre-révolutionnaires au sein de leurs pays ainsi qu’aux niveaux régional et international. Une défaite dans un pays de la région est une défaite pour tous, et la victoire dans un pays est une victoire pour d’autres.