Avec Valeur sentimentale, Grand Prix au Festival de Cannes, Joachim Trier s’intéresse aux relations familiales nécessairement ambigües et à la difficile restauration d’un dialogue parental rompu et miné par la rancœur. Un film aux indéniables qualités formelles mais qui peine à émouvoir.

NDLR : Clément Carron était présent au 78è festival de Cannes pour LVSL ; lire ici son article-bilan : « Le miroir du chaos du monde »

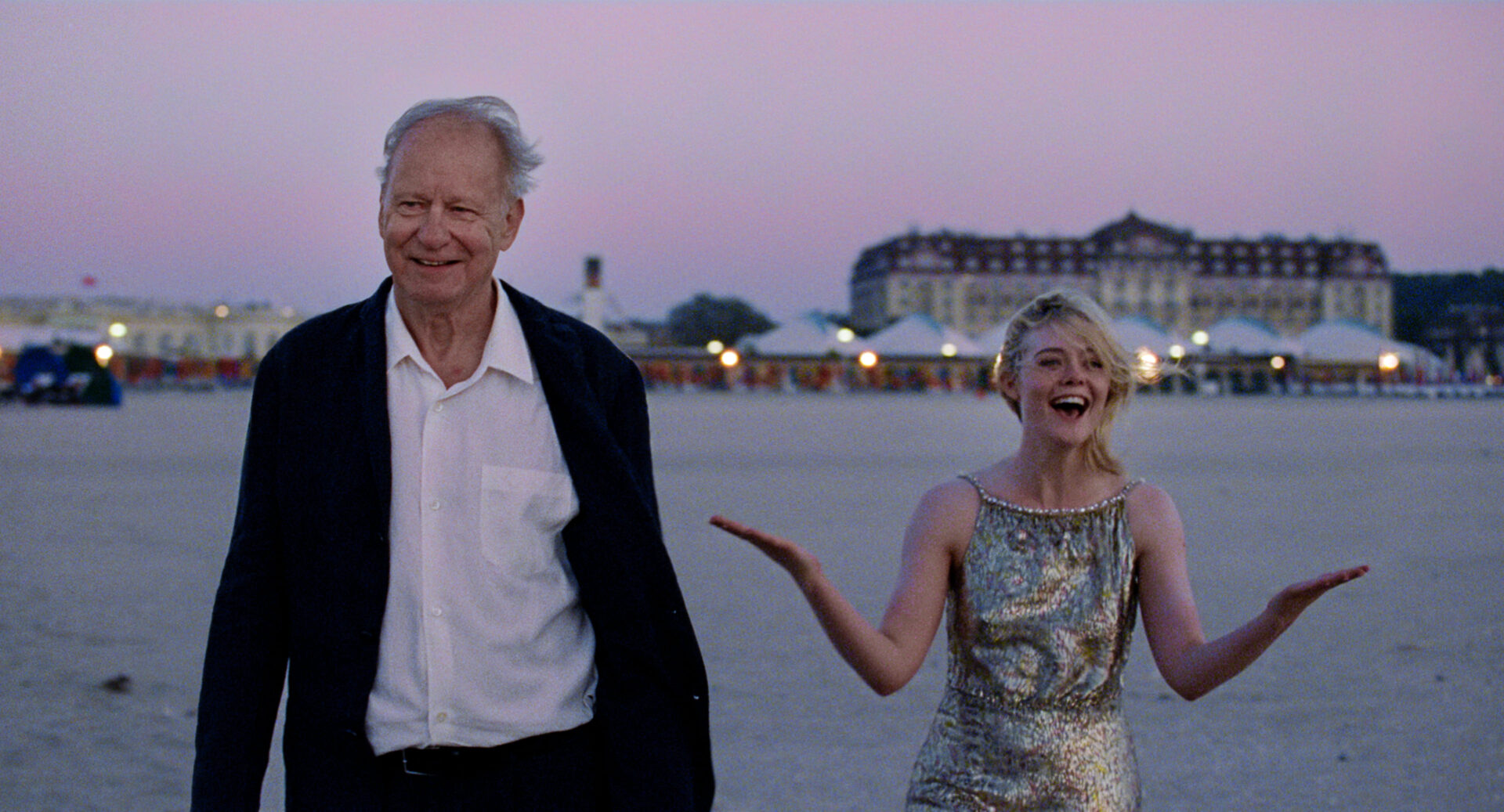

À la mort de leur mère, Agnès et Nora (respectivement Inga Ibsdotter Lilleaas et Renate Reinsve, qui avait reçu le Prix d’interprétation à Cannes en 2021 pour Julie (en 12 chapitres) du même réalisateur) retrouvent leur père (Stellan Starsgård). Cinéaste sur le retour, ce dernier propose à Nora, comédienne, de tenir le rôle principal de son prochain film, écrit sur mesure pour elle. À la suite de son refus, il l’offre à Rachel Kemp (Elle Fanning), actrice hollywoodienne en vogue, et prévoit de tourner son film dans l’ancienne maison familiale, à laquelle ses filles sont tout autant attachées. Qu’elles le veuillent ou non, leur père est de retour dans leur vie, après de longues années d’absence.

Un cinéma interactionniste

Les relations père-filles ont la cote. In the Summers d’Alessandra Lacorazza, Grand prix du Jury à Sundance et Grand Prix à Deauville en 2024, abordait lui aussi les relations imparfaites et précaires entre un père et ses deux filles, faisant de la parentalité un parcours du combattant à double sens (elle était construite autant par le père que par les filles). Un mois après sa sortie en salle, c’est au tour de Valeur sentimentale de s’attarder sur les rapports familiaux brisés, chancelants, mais cette fois dans un tout autre milieu social. Les personnages sont tous issus du même milieu bourgeois, comme en témoignent leur métier (Gustav est cinéaste, Rachel et Nora comédiennes, Agnes historienne) mais aussi la grande demeure qui les relit tous. Si Joachim Trier ne cherche pas à mettre en scène des dominations de classe, c’est que son cinéma se fait interactionniste. En s’intéressant aux relations entre individus de la même famille mais aussi du même monde, qui partagent donc plus ou moins le même univers mental, il cherche à isoler et à disséquer les liens familiaux indépendamment des contextes socio-économiques dans lesquels ils s’inscrivent et, ainsi, prétend à l’universalité.

Ce que Joachim Trier étudie, c’est l’évolution des relations entre Gustav et Nora, mais aussi entre Nora et Agnès. Entre les deux sœurs puis, lors d’une scène tardive, entre Nora et Rachel, une relation de sororité se met en place, et la présence incommodante du père se fait ressentir de biais, non pas par une confrontation directe avec ledit responsable mais dans leurs discussions complices. C’est donc à ce niveau qu’évolue le rapport de Nora à son père, c’est au contact d’Agnes et de Rachel qu’elle arrivera à passer outre (et non pas supprimer) son ressentiment.

Trier face à Bergman

Valeur sentimentale a d’emblée été rapproché de Persona d’Ingmar Bergman. Les parallèles sont en effet nombreux : tout comme Elizabeth, jouée par Liv Ullmann, Nora est comédienne ; l’amitié entre les deux sœurs rappelle celle entre Elizabeth et Alma, l’infirmière interprétée par Bibi Andersson ; enfin, Trier joue avec la surimpression des visages tandis que Bergman, lui, rapprochait les faces de ses deux actrices. Pourtant, le dernier film du réalisateur de Julie (en 12 chapitres) fait surtout penser à Sonate d’automne. Dans ce dernier, Bergman mettait en scène les retrouvailles entre une fille et sa mère, toutes deux incapables d’exprimer leur ressenti, de se confronter aux non-dits qui minent leur relation et de dépasser leur rancœur. Eva (Liv Ullmann) reproche à sa mère, Charlotte (Ingrid Bergman) d’avoir sacrifié sa vie de famille au profit de sa carrière de pianiste. Trente-sept ans plus tard, c’est Nora qui ne pardonne pas à son père cinéaste de n’avoir su remplir son rôle. Les parents, Gustav comme Charlotte, tentent alors de renouer un dialogue avec leurs filles respectives qui, dans le cas de Nora comme dans celui d’Eva, ne semblent plus capables d’aimer. Chez Bergman, c’est la fille qui demandera par écrit à sa mère de l’excuser pour ses reproches ; chez Trier, c’est le père qui cherchera à obtenir le pardon de la fille.

Mais la différence entre Sonate d’automne et Valeur sentimentale réside dans la résolution du conflit larvé. Tandis que Bergman crée les conditions d’une éruption sentimentale, permettant à ses deux protagonistes de mettre des mots sur ce qui les sépare, offrant par là même une démonstration de l’insurmontable différence d’interprétation des faits passés et du rôle complexe de la mémoire, Trier exige de la retenue : Nora et Gustav ne réussiront jamais à communiquer, du moins par le langage. La réconciliation ne pouvant venir de la parole, des mots, elle passera par le truchement de l’art.

On dit souvent, et c’est vrai, qu’il est plus difficile de jouer l’entre-deux, l’indicible, la subtile confusion de sentiments contradictoires, que la profusion de colère ou de tristesse et l’outrance ; l’interprétation plutôt que la performance dont le cinéma hollywoodien et les cérémonies outre-Atlantique raffolent. En ce sens, on sait gré à Joachim Trier d’offrir à ses actrices, Renate Reinsve en premier lieu mais également Inga Ibsdotter Lilleaas et Elle Fanning, l’occasion de montrer toute la virtuosité de leur jeu, et ce, grâce notamment à la multiplication toute bergmanienne de gros plans de visages en champ-contrechamp.

Malgré tout, Trier n’échappe pas au revers de la médaille : ses choix de mise en scène aboutissent à une certaine superficialité. En voulant éviter à tout prix le conflit ouvert, recourant même à l’humour pour enrayer tout enchaînement qui conduirait à un affrontement entre Nora et son père (Gustav plaisante au sujet d’un tabouret de pendu Ikéa et offre au fils d’Agnes un DVD d’Irréversible de Gaspar Noé, bien peu adapté à son jeune âge), le cinéaste retire toute matérialité aux sentiments (qui sont autant de manifestations de l’esprit que du corps, et meuvent les êtres qu’ils traversent) et les réduit à des contrariétés d’ordre psychologique, ne se dessinant que sur le visage des personnages et ne pouvant se lire bien souvent qu’à travers leur regard. Une seule scène prend le contrepied de ce procédé, lors de laquelle Nora, très angoissée à l’idée de monter sur scène, tente de déchirer son costume et de fuir. Conséquence inévitable de ce cinéma épuré qui se veut très sophistiqué : le spectateur semble bien souvent tenu à distance et peine à s’engager émotionnellement.

Des sentiments contrariés

Les films de Joachim Trier nous laissent toujours en bouche un goût mi-figue, mi-raisin, et Valeur sentimentale ne fait pas exception. L’enthousiasme exprimé devant ses indéniables qualités formelles, qui tirent parfois vers le maniérisme, ne saurait masquer l’apathie qui ne manque pas de se manifester à mesure que le récit se déploie. La « froideur » du cinéma de Joachim Trier, tantôt appréciée, tantôt dépréciée, empêche tout choc esthétique. Tout se passe comme si la beauté des films du dano-norvégien n’était accessible qu’au prix d’une intellectualisation préalable. Le psychologisme s’adressant à l’intellect plutôt qu’aux sens, il n’a pour effet que d’annihiler toute émotion et suscite chez le spectateur des sentiments contrariés, semblables à ceux que Nora ressent vis-à-vis de Gustav, en tant que père d’une part, en tant que cinéaste de l’autre. A contrario, si l’on omet l’absence de force émotionnelle de la mise en scène, c’est bien dans l’étude clinique de ce rapport ambigu au géniteur-artiste que le film est le plus convaincant.

La principale audace de Valeur sentimentale réside sans doute dans sa tentative de poser sans y répondre l’épineuse question de la (non-) séparation entre l’homme et l’artiste. Gustav Borg est un cinéaste talentueux, presque de génie si l’on en croit Rachel Kemp, qui accepte de jouer dans son nouveau film car elle a été bouleversée par la projection de l’un de ses précédents métrages. Bien qu’elles ne pardonnent pas leur père de les avoir abandonnées lorsqu’elles étaient petites, ni Nora, ni Agnès ne remettent en cause ses qualités artistiques et sa maestria. Elles n’amoindrissent pas son oeuvre sous prétexte qu’il fut, voire qu’il est toujours, un mauvais parent ; l’image qu’elles ont de l’homme n’influence pas celle qu’elles ont de l’artiste et de son travail. En revanche, elles refusent également de séparer artificiellement les deux, car cette opération conduit souvent à excuser des comportements ou des propos inadmissibles au nom de l’art. Lorsque Nora accepte finalement de tisser de nouveaux liens, de renouer le dialogue avec son géniteur, elle n’oublie pas ni ne pardonne ses errements passés. Le rapprochement n’est pas synonyme de tabula rasa, il est fondamentalement paradoxal et douloureux. Elle explique d’ailleurs sans équivoque à Rachel Kemp qu’il est difficile pour elle de travailler avec son père. Ce faisant, elle accepte, tout comme sa sœur, qu’un grand artiste puisse également être un homme à l’action contestable, voire quelqu’un de franchement méprisable, sans qu’il y ait la moindre contradiction dans les termes. On ne saurait oublier qu’un réalisateur aussi important que Bergman eût, dans sa jeunesse, des sympathies nazies. Ni excuse des actes, ni mépris de l’œuvre. Un constat fort banal, mais très éloigné des récits simplistes dont les médias et réseaux sociaux raffolent, dans une époque qui se plaît à rejeter toute complexité.