Depuis les années 1980, le constat de la fin des utopies semble revenir inlassablement sur le devant de la scène médiatique et politique, au point d’en faire un lieu commun semblable à la célèbre thèse de la « fin de l’histoire ». Mais, contrairement à cette dernière, aujourd’hui abondamment discutée, le déclin de l’esprit utopique nous apparaît comme une dynamique irréversible.

Le récit de l’émancipation collective laisserait place à l’éclatement des désirs individuels, l’homo politicus s’effacerait au profit de l’homo economicus et la fin des religions de l’histoire sonnerait le retour des religions tout court. A cela s’ajouterait un véritable changement culturel, celui d’un rapport nouveau au temps, comme le note l’historien François Hartog dans Régimes d’historicité, présentisme et expériences du temps (2003). Selon lui, notre époque se caractérise par un présent omniprésent, qu’il appelle « présentisme », et une focalisation sur l’événement du fait des réseaux sociaux, de l’information en continue ou encore de l’obsolescence rapide des technologies, des produits et des comportements. Dans une société où l’immédiateté est la seule dynamique, il devient alors impossible de réfléchir sur les conséquences à long terme de nos actes (énergie atomique, OGM, changement climatique, terrorisme) ainsi que sur notre nouveau rapport au futur, qui ne fait que se rappeler à nous sous la forme d’innombrables menaces et non plus comme la promesse d’un avenir meilleur.

Mais, plus que le constat d’un déclin de l’utopie, c’est la critique, voire la haine, de l’utopie qui nous intéresse ici. La victoire de Benoît Hamon aux dernières primaires de la gauche a montré combien l’argument du procès en utopie reste vivace dès lors qu’il s’agit d’élaborer une alternative à l’ordre établi. L’élection présidentielle qui a suivi n’a fait que confirmer cette tendance. Adepte de la novlangue entrepreneuriale et de la vision court-termiste de l’économie, Emmanuel Macron se veut à la fois disruptif et pragmatique. Loin de se limiter à reprendre le projet conservateur de Margaret Thatcher, il se réapproprie le mot d’ordre de la rhétorique néolibérale qu’elle contribua à populariser, le fameux « There is no alternative » (TINA), détruisant par là le fondement même de la pensée utopique qui est justement la croyance en la possibilité d’une alternative.

Retracer l’histoire de l’utopie et de sa critique, c’est donc rappeler le caractère foncièrement politique de l’utopie, qui relève autant du genre littéraire que du mode de réflexion politique, autant de la fiction que de l’action. Critiquée sur le plan littéraire et politique depuis ses origines, l’utopie prendra finalement la forme inversée de la dystopie, aujourd’hui si populaire sous l’influence de la science-fiction, avant peut-être de se retrouver là où on ne l’attend pas, c’est à dire au cœur même du réel.

L’utopie, tableau d’un ordre désirable du monde

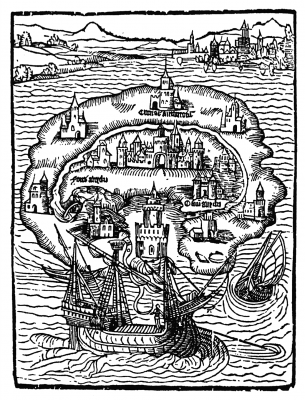

Premier paradoxe d’une longue série, l’utopie naît précisément dans le pays qui la rejettera si fortement quatre siècles plus tard, l’Angleterre. Alors en mission diplomatique aux Pays-Bas pour le compte du roi Henri VII, Thomas More fait paraître en 1516 son livre le plus célèbre, Utopia, dans lequel il détourne le genre du récit de voyage pour opposer cette île imaginaire à la société anglaise de l’époque. En forgeant ce néologisme gréco-latin d’Utopia (« lieu qui n’est nul part »), il ne se doute alors pas qu’il sera à l’origine d’un genre littéraire à l’incroyable postérité. Mais si le concept d’utopie commence avec More, l’idée d’utopie est, elle, encore plus ancienne. En effet, si la vocation politique de l’utopie est déjà sous-jacente sous la plume de More, c’est qu’en digne représentant de l’humanisme de la Renaissance il participe, avec son ami Erasme, à la redécouverte de la philosophie (La République de Platon et sa Cité idéale) et de la littérature (récits de voyage, mythe de l’âge d’or ou de l’Arcadie) de l’Antiquité grecque et latine.

Du XVIème au XVIIIème siècle, s’élabore donc la matrice originelle de l’utopie, camouflant sa critique politique sous le vernis de la fiction1, alors même que s’opère le passage du nom propre au nom commun par le biais du Pantagruel (1532) de Rabelais et de son entrée dans plusieurs dictionnaires, qui feront référence à un « pays fictif » et non plus à l’œuvre de More. L’utopie politique des débuts, sous l’influence des Lumières et de la Révolution française, va néanmoins subir un changement majeur à la fin du XVIIIème, de spatiale l’utopie va peu à peu devenir temporelle2. Auparavant simple moyen d’évasion, l’utopie acquiert une crédibilité nouvelle et la société idéale qu’elle promet est désormais appelée à se réaliser, non plus dans un ailleurs lointain, mais ici et dans un futur plus ou moins proche3.

De façon paradoxale, c’est au moment même où l’utopie semble avoir le plus de chances de triompher que s’amorce le déclin de la pensée utopique. Encouragé par les espoirs révolutionnaires, le projet politique rattaché à l’utopie se trouve associé au jeune mouvement socialiste, et plus précisément à ce qu’on ne nomme pas encore le « socialisme utopique »4. Sous cette étiquette, on regroupe un ensemble hétéroclite de doctrines5 et de penseurs (Saint-Simon, Charles Fourier et Etienne Cabet en France ; Robert Owen et William Morris en Grande-Bretagne), qui se retrouvent néanmoins sur la volonté de mettre en place des communautés idéales afin d’opposer une contre-société socialiste au système capitaliste. C’est suite à la proclamation de la Monarchie de Juillet en 1830 que l’utopie va prendre un tournant négatif, tant politique que littéraire. Menacée par l’influence grandissante du socialisme et du communisme, le nouveau régime fixe le sens de l’utopie qu’on lui connaît aujourd’hui, celui d’un rêve irréalisable et pourtant ô combien dangereux. Sur le plan littéraire, l’interrogation sur le progrès technique rend le futur plus menaçant que prometteur, d’où l’inflexion dystopique du récit d’anticipation sociale et les prémices de la science-fiction6.

La dystopie, imparable outil de diabolisation de l’alternative

Phénomène jusque là marginal, le genre dystopique va en effet se développer tout au long du XXème siècle, où il prend tout son sens avec l’avènement des régimes totalitaires. Double inversé de l’utopie, la dystopie en récupère le schéma général et les lieux communs mais pousse la logique utopique à son maximum en l’imaginant close et parfaite. A l’échec des utopies socialistes du XIXème s’ajoute donc l’assimilation de l’utopie au totalitarisme (surhomme fasciste, utopie raciale nazie, dévoiement stalinien et maoïste de la société sans classe communiste), ce que la dystopie ne va pas manquer de souligner très tôt avec des auteurs comme Eugène Zamiatine (Nous autres, 1920), Ernst Jünger (Sur les falaises de marbre, 1939) et bien sûr George Orwell (1984, 1949). La génération d’après-guerre poursuivra la même veine dystopique mais sur d’autres thématiques, d’autant plus que la montée en puissance conjuguée de la science-fiction et du cinéma7 donne une audience nouvelle aux inquiétudes de l’époque. Cette audience inédite, conjuguée à l’effacement de la différence entre dystopie et science-fiction, fait que le genre dystopique règne aujourd’hui sans partage sur le paysage culturel mondial, alors que l’utopie est réduite à sa forme techno-scientifique en attendant l’essor incertain de l’écotopie, l’utopie écologiste.

L’histoire de l’utopie, en tant que mode de réflexion politique et genre littéraire, a montré que la critique de l’utopie n’est pas pour rien dans le déclin de l’esprit utopique, entendu comme critique de l’ordre établi et élaboration d’une alternative à cet ordre. Sur le terrain politique, le projet utopique est réduit à un impossible absolu, disqualifié par l’échec des communautés idéales du socialisme utopique et surtout assimilé aux régimes totalitaires du XXème siècle, repoussoirs politiques par excellence. Sur le terrain littéraire, l’utopie positive des débuts a laissé la place à la dystopie, son double négatif, qui garde néanmoins une capacité critique importante, comme on a pu le voir au XXème siècle. Mais quelque chose s’est malgré tout brisé en chemin : le lien entre rêve et réalité, entre littérature et politique, entre fiction et action. Il s’agit donc maintenant de réinterroger ce lien si particulier en questionnant les raisons du succès massif de la dystopie, aujourd’hui popularisée sous le genre de la science-fiction, et ce en regard avec la situation actuelle de l’utopie littéraire et politique.

Il est intéressant, et même amusant, de voir combien la critique de l’utopie n’a pas évolué depuis le XIXème siècle et les attaques des conservateurs à l’encontre du socialisme utopique. Sans s’attarder sur le paradoxe, les critiques n’ont de cesse de dépeindre l’utopie comme une créature double, à la fois monstre et chimère8. Après les expériences totalitaires du XXème siècle, l’utopie ne serait que la matrice d’une politique mortifère, toute tentative utopique se concluant nécessairement par une catastrophe.

Décédé en avril dernier, le philosophe Miguel Abensour n’aura cessé de s’insurger contre ce contresens liant utopie et totalitarisme, pour la simple raison que la domination totalitaire s’édifie justement contre la répression des tendances utopiques. Adepte d’une « philosophe critico-utopique », Miguel Abensour fait ainsi de l’utopie un élément indissociable de la démocratie, où la conflictualité propre à celle-ci empêche l’utopie de dégénérer en dystopie close et parfaite. Malheureusement, du fait de cette assimilation à l’autoritarisme, la crédibilité d’une quelconque pensée utopique est si faible que l’argument de la dangerosité laisse désormais de plus en plus la place à celui de la naïveté, preuve qu’une alternative n’est en aucun cas envisageable dans un tel contexte de crise politique, économique et écologique. Dans une situation peu enviable, l’utopie se retrouve prise en étau entre un discours de résignation à l’ordre actuel, dans la continuité du TINA de Margaret Thatcher, et la réalité d’un présent précarisé où le souci immédiat de la vie quotidienne empêche de penser l’avenir, au risque d’aviver la quête identitaire des origines. Pire encore, le dévoiement du mot s’accompagne d’une récupération de l’idée même d’utopie par la pensée néolibérale. Partisans d’utopies techno-scientifiques ou marchandes, les « nouveaux utopistes » s’appellent Elon Musk, Larry Page ou Mark Zuckerberg9. Désormais, le mouvement a changé de camp, la novlangue néolibérale fait des conquêtes sociales passées un immobilisme « conservateur » qu’elle oppose à la dynamique sans cesse renouvelée des « progressistes ».

Le succès contemporain de la dystopie, signe de la culture de la résignation

Mal en point sur le plan politique, l’utopie connaît néanmoins un succès culturel retentissant sous la forme particulière de la dystopie, qu’on retrouve aussi bien dans la littérature, le cinéma ou la télévision. Genre incontournable depuis les ouvrages classiques d’Huxley, d’Orwell ou de Bradbury, le triomphe de la dystopie est tel, notamment chez les adolescents et les jeunes adultes10, qu’il vient concurrencer la fantasy, popularisée par la saga mondialement connue de J. K. Rowling Harry Potter (1997), et que certains médias s’inquiètent de l’influence d’une littérature si pessimiste. Loin de se cantonner aux rayons des librairies, la dystopie envahit également les salles de cinéma – on ne compte ainsi plus les adaptations des romans jeunesse à succès, Hunger Games et Divergente en tête – même si les derniers succès dystopiques sont aujourd’hui plutôt à chercher du côté des séries télévisées11. Si la dystopie est aujourd’hui si populaire, c’est peut-être parce qu’elle est le reflet, non pas du monde tel qu’il est, mais tel qu’on le perçoit par le prisme de nos inquiétudes présentes et futures. Là où l’utopie est anachronique12, la dystopie se trouve au cœur du réel et épouse parfaitement les caractéristiques principales de l’époque à laquelle elle appartient.

Autrefois marginalisée par l’ordre égalitaire de l’utopie, la figure de l’individu héroïque, car dissident et isolé, est réhabilitée par la dystopie. Cette résurrection du héros et de sa dramaturgie explique en partie l’incroyable popularité des œuvres dystopiques qui, sur le modèle des films de super-héros, permettent aux plus jeunes de s’identifier à ces héros prouvant leur courage face à une menace qui les dépasse. Dans un monde globalisé, où de fortes inégalités côtoient une insécurité permanente, la dystopie n’est plus seulement une projection dans l’avenir, elle devient le miroir grossissant des névroses de nos sociétés. Au Brésil, l’explosion des ventes de La Ferme des animaux (1945), célèbre fable politique d’Orwell sur le régime soviétique, est à mettre en regard avec le désenchantement total de la politique brésilienne, entre la destitution controversée de Dilma Rousseff et son remplacement par un « véritable gang de malfaiteur » dirigé par l’actuel chef de l’État Michel Temer. Exemple par excellence du rapprochement entre dystopie et réalité, l’élection de Donald Trump aux États-Unis a donné une actualité nouvelle au 1984 d’Orwell, entre « faits alternatifs » et post-vérité, mais aussi au roman d’anticipation La Servante écarlate (1987) de Margaret Atwood, véritable phénomène d’édition depuis son adaptation à la télévision, érigée depuis en série politique de l’année.

Mais la popularité de la dystopie pourrait bien finir par se retourner contre elle. En effet, malgré un potentiel critique indéniable qui a déjà fait ses preuves face aux totalitarismes du XXème siècle, la dystopie contemporaine souffre de deux défauts majeurs, qui ne sont finalement que ceux de notre époque. Le pessimisme radical inhérent à la dystopie fait que la proposition d’une alternative, caractéristique majeure de l’utopie classique, peine à émerger de la critique dystopique. D’autant plus que cette même critique n’a plus la force qu’elle avait auparavant. Élément omniprésent de la culture contemporaine depuis son âge d’or américain des années 1950, la science-fiction englobe aujourd’hui largement le genre dystopique, au point qu’en plus de partager les mêmes pères fondateurs (Jules Verne, H. G. Wells, Edgar Poe) ils en sont venus à partager le même défaut, l’abdication de la subversion au profit du divertissement si cher à la société de consommation.

Naïve et dangereuse politiquement, pessimiste et commerciale culturellement, il n’est donc pas étonnant que l’alternative portée par l’utopie soit totalement absente de l’horizon idéologique de notre époque. Mais, plus qu’un déficit d’imagination et de propositions, cette situation découle avant tout d’un rapport de forces qui, lui, est bien réel. Paul Ricoeur, dont la philosophie est récupérée malgré elle par certains macronistes soucieux de donner une légitimité intellectuelle aux décisions présidentielles, l’avait d’ailleurs bien compris en s’inspirant13 des travaux du sociologue allemand Karl Mannheim dans Idéologie et Utopie (1929). Selon lui, l’ensemble des représentations d’un groupe, ce qu’il appelle un « style de pensée », s’explique par le positionnement social de ce groupe, et notamment la classe sociale à laquelle il appartient. La réalité sociale est donc traversée par un antagonisme entre deux idées, l’idéologie et l’utopie, mais aussi et surtout par un antagonisme social entre classes dominantes, qui légitiment et reproduisent l’ordre en vigueur par l’idéologie, et classes dominées, qui produisent des utopies contestatrices de l’ordre établi. Jusqu’à présent, ce rapport de force est largement favorable à l’idéologie et aux classes dominantes, ce qui a pour conséquences de condamner l’utopie à des aménagements « avec la réalité » (voir l’exemple du revenu universel proposé par Benoît Hamon qui s’apparente de plus en plus à un minimum décent) ou à être récupérée par les « nouveaux utopistes » techno-scientifiques14.

Retrouver le “réel de l’utopie”

Il s’agit donc maintenant de renverser ce rapport de forces par la revalorisation de la critique et de l’alternative présentes dans l’esprit utopique, tout en réactivant le lien qui fait l’originalité de l’utopie, celui entre littérature et politique, car l’utopie narrative n’a pas vocation à demeurer fictionnelle mais bien à sécréter des tentatives politiques, sociales, écologiques et économiques opposées au système capitaliste. A cet égard, la tradition des communautés idéales, initiée par le socialisme utopique, est restée vivace tout au long du XXème siècle, de la fondation du premier kibboutz en 1909 à celle de la « ville libre de Christiania » en 1971, en passant par la prolifération des communautés New Age et hippies durant les années 1960 (Damanhur en Italie, Auroville en Inde, Drop City aux Etats-Unis).

Mais, à ces mouvements communautaires issus de la contre-culture, s’ajoute une autre influence toute aussi décisive pour les utopies pratiques d’aujourd’hui, celle des utopies pirates. Cette influence se retrouve aussi bien dans l’œuvre de Daniel Defoe au sujet de la ville mythique de Libertalia que dans le concept des « Temporary Autonomous Zone » (TAZ) du mystérieux Hakim Bey, qui voit dans les contre-sociétés pirates du XVIIème siècle les prémices d’une organisation libertaire et démocratique. D’un acronyme à l’autre, on peut ainsi retracer la filiation existant entre le concept de TAZ et l’émergence contemporaine des « Zones A Défendre » (ZAD) qui, même si elles n’ont pas de vocation utopique à l’origine, font de l’opposition à un projet d’aménagement (l’aéroport de Notre-Dame-des-Landes, le barrage de Sivens, la ligne TGV Lyon-Turin pour ne citer que les cas français) l’occasion de mettre en œuvre des principes en rupture avec la logique du marché.

Signe que les temps changent, depuis une dizaine d’années, l’intérêt pour l’utopie va ainsi grandissant et s’accompagne d’un important renouveau théorique qui, loin d’être déconnecté du monde, conçoit désormais les utopies comme tour à tour réalisables, réalistes ou réelles15. Ce renouveau est aussi littéraire puisque, à l’image de la science-fiction américaine des années 1970, la nouvelle génération d’écrivains de science-fiction, inspirée par les sciences humaines et la contre-culture, porte un regard critique sur son temps tout en s’emparant de ses problématiques (rapports aux nouvelles technologies, sexualité, écologie, rôle des médias)16. Figure incontournable de cette science-fiction engagée, l’écrivain français Alain Damasio, auquel la revue Ballast a récemment consacré un long entretien en quatre volets, renouvelle profondément le genre de l’anticipation politique par ses romans (La Zone du dehors, Les Furtifs) et nouvelles (Aucun souvenir assez solide) aux accents philosophiques et poétiques. « Philosophe raté » et éclectique17, s’inspirant de Foucault et Deleuze pour réfléchir sur l’avènement des sociétés de contrôle, il est l’un des rares à conjuguer écriture et engagement, qui bien souvent ne font qu’un chez lui, comme l’illustre son soutien à la ZAD de Notre-Dame-des-Landes ou sa contribution au site Lundi Matin lors du récent procès de la voiture brûlée quai de Valmy.

Comme c’est d’ailleurs le cas à Notre-Dame-des-Landes, où il s’agit de dire « Non à l’aéroport ! », la revitalisation de l’esprit utopique doit tout d’abord passer par un « non inconditionnel et inflexible » comme l’affirme Daniel Bensaïd, autre penseur important de l’utopie. Du mot d’ordre zapatiste « ¡Ya basta! » aux mouvements anti-Trump, créant manuels et école de « résistance », chacun doit être à l’image de l’homme révolté de Camus, un « homme qui dit non ». Temporalité politique principale de notre époque, il convient ainsi de substituer au présent perpétuel de l’idéologie néolibérale le présent pluriel et conflictuel de l’utopie démocratique. C’est seulement à partir de cette brèche ouverte par la résistance au temps présent que pourra s’engouffrer une véritable alternative utopique, de manière à faire des utopies d’aujourd’hui les réalités de demain.

1 L’utilisation de la fiction pour déguiser la critique utopique et ainsi échapper à la censure politique ou religieuse peut d’ailleurs se retrouver chez les philosophes des Lumières, qu’il s’agisse de Voltaire avec Candide (1759) et son pays d’Eldorado ou bien de Diderot avec le Supplément au voyage de Bougainville (1773) et la société d’Otaïti.

2 Ce passage de l’espace au temps est tout particulièrement visible si l’on compare les sociétés utopiques insulaires de More et de ses continuateurs, influencés par la découverte du « Nouveau Monde » qu’est alors l’Amérique, au roman de Mercier intitulé L’An 2440, rêve s’il en fut jamais (1771), considéré comme un des premiers textes d’anticipation.

3 Ce basculement est plus important qu’il n’y paraît puisque, en plus de légitimer les utopies sociales du 19ème siècle sur le plan politique, il annonce l’apparition de l’uchronie sur le plan littéraire, néologisme qu’on doit au français Charles Renouvier (1815-1903) et qui connaît depuis un grand succès, qu’on pense à Philip K.Dick avec Le Maître du Haut Château (1962), depuis adapté en série, ou bien à Fatherland (1992) de Robert Harris.

4 Le terme de « socialisme utopique » est ainsi loin d’être neutre. D’abord utilisée par les conservateurs pour désigner les réformateurs sociaux dans le but de disqualifier leurs théories, le terme est repris par les courants marxistes de la fin du 19ème, et notamment dans le Manifeste du Parti communiste (1848) sous le nom de « socialisme critico-utopique ». En 1880, la célèbre brochure d’Engels va entériner le divorce entre « socialisme utopique » et « socialisme scientifique », représenté par le matérialisme historique de son ami Karl Marx, renvoyant les théories socialistes de l’époque à l’état de brouillon « prémarxiste ».

5 Chaque théoricien développe ainsi un modèle bien particulier : Cabet se dit « communiste » et prône une production collectiviste, Fourier théorise le concept de phalanstère et insiste sur l’harmonie des passions humaines, Saint-Simon et ses disciples préfigurent l’utopie techno-scientifique moderne si néfaste à la conflictualité sociale en vouant un culte à la science positive et aux technocrates.

6 A titre d’exemples, la fascination techno-scientifique peut déjà se retrouver chez Jules Verne (Vingt Mille lieues sous les mers, 1870) et H. G.Wells (La Machine à explorer le temps, 1895) à la fin du 19ème siècle, inaugurant ainsi la montée en puissance de la dystopie puis de la science-fiction au 20ème siècle.

7 A la suite du film précurseur de Fritz Lang, Metropolis (1927), les cinéastes vont peu à peu se saisir de la dystopie, en passant notamment par l’adaptation de romans : Farenheit 451 (1966) de Jean-Luc Godard, Soleil vert (1973) de Richard Fleischer et bien sûr Blade Runner (1982) de Ridley Scott, inspiré du chef d’œuvre de Philip K. Dick Les androïdes rêvent-ils de moutons électriques ? (1968).

8 Ainsi, jusque dans sa critique, l’utopie est rattrapée par le paradoxe. Oscillant entre le rêve et le cauchemar, comment l’utopie pourrait-elle donc être à la fois irréaliste et dangereuse ? Comme le souligne justement la revue Mouvements dans un numéro consacré à l’utopie « si l’utopie est irréaliste, on ne voit pas comment elle serait dangereuse, et si elle est dangereuse, c’est qu’elle n’est pas aussi irréaliste que ça. ».

9 La récupération capitaliste de l’utopie n’est pas nouvelle, dans la forme comme dans le fond. Déjà en 1927, l’industriel américain Henry Ford créé Fordlandia, sa ville idéale en plein cœur de l’Amazonie brésilienne, avec à la clé un échec retentissant. On retrouve le même esprit chez les communautés libertariennes américaines, qui dépensent des millions pour des projets de villes flottantes autonomes, ou bien chez Bill Gates, qui compte construire une « ville intelligente » dans l’Arizona, sans parler de Friedrich Hayek qui, dans Les intellectuels et le socialisme (1949), regrettait l’absence d’une « utopie libérale ». Du côté de la littérature, il faut mentionner l’ouvrage mythique d’Ayn Rand, romancière et philosophe libertarienne, intitulé La Grève (réédité en France en 2017) qui serait le deuxième livre le plus influent aux États-Unis après la Bible. Même la dystopie n’est pas épargnée : de Steve Jobs récupérant le 1984 d’Orwell pour promouvoir le premier Macintosh à Taco Bell reprenant les codes de la dystopie pour critiquer MacDonald, en passant par Adidas se présentant comme alternative à un futur dystopique, la dystopie devient argument de vente.

10 Amorcé à la fin des années 2000, le déferlement des dystopies dans la littérature jeunesse commence réellement avec le premier tome de la trilogie d’Hunger Games (2008) de Suzanne Collins, best-seller qui sera très vite suivi de nombreux autres romans basés sur le même principe : Divergent (2011) de Veronica Roth, Delirium (2011) de Lauren Oliver ou encore La Sélection (2012) de Kiera Cass.

11 Lors de la dernière édition des Emmy Awards, cérémonie récompensant le meilleur de la télévision américaine, l’engouement pour les dystopies s’est ainsi vérifié avec le triomphe de la série The Handmaid’s Tale, primée à cinq reprises (notamment l’Emmy de la meilleur série dramatique et le prix de la meilleure actrice pour Elisabeth Moss), et celui plus modeste de l’anthologie Black Mirror, dont l’épisode San Juniperoa reçu le prix du meilleur scénario.

12 Comme le montre très bien le philosophe Christian Godin dans un article, le genre utopique est en décalage complet avec son époque, et ce dès l’origine : « il collectivise au moment où s’affirme l’individualisme, il édifie des États sans mémoire au moment où prend corps le sentiment national, il supprime la propriété privée et la monnaie au moment où apparaît le capitalisme, il imagine un pays isolé au moment où se multiplient les échanges entre les continents… ».

13 Reprenant la distinction originelle de Mannheim entre idéologie et utopie, Paul Ricoeur va approfondir son analyse de la conflictualité idéologique et sociale en décrivant les trois fonctions antagonistes rattachées à l’idéologie (fonction de distorsion déjà décrite par Marx comme « fausse conscience », fonction de légitimation du pouvoir analysée par Weber, fonction de construction et de maintien de l’identité sociale collective) et à l’utopie (fonction de fuite hors du réel, fonction de subversion sociale du pouvoir, fonction de mise en mouvement de l’identité collective).

14 Dans un article important, Pierre Musso montre bien comment, dès les années 1830, la promotion du progrès technique (des chemins de fer jusqu’à Internet) a servi à évacuer la conflictualité politique inhérente à l’utopie sociale. Forte de son accomplissement prochain, l’utopie techno-scientifique fait des industriels et des experts les acteurs principaux du changement, qui n’en est d’ailleurs pas vraiment un puisque la critique technologique est remplacée par le double écueil de la fascination des techno-messianistes et de la terreur des techno-catastrophistes.

15 Du nom de trois livres consacrés à l’utopie : Utopies réalisables (2000) de l’architecte et sociologue français Yona Friedman, le best-seller Utopies réalistes (2017) du journaliste et historien néerlandais Rutger Bregman et enfin le livre Utopies réelles (2017) du célèbre sociologue américain Erik Olin Wright.

16 Face à l’atonie de l’utopie sur le plan politique, le renouveau de la tradition utopique s’est amorcée sur le plan littéraire par le biais de la science-fiction américaine des années 1970. Se démarquant volontairement de l’utopie narrative traditionnelle, des auteurs comme Samuel Delany (Triton, 1988) et Ursula K. Le Guin (Les Dépossédés, 1975) écrivent des « utopies ambiguë » dans lesquelles la vie quotidienne est abordée à travers un prisme sociologique et politique, anarchiste et féministe notamment, sans parler du thème écologique avec l’Ecotopie (1975) d’Ernest Callenbach. Renouant avec ces thématiques tout en les dépassant, la science-fiction contemporaine s’empare elle aussi des problématiques de notre époque : l’interrogation sur les fondements de la science (Le Problème à trois corps de L. Cixin), la lutte entre les générations (Rien ne nous survivra de M.Mazaurette) ou entre les classes (Millenium People de J. G. Ballard).

17 En effet, au-delà de son œuvre littéraire, Alain Damasio accumule les projets en tout genre : participation à la création de la maison d’édition indépendante La Volte en 2004, collaboration avec l’artiste electro Rone sur le morceau Bora Vocal en 2008, création de productions sonores et de scénarios de jeux vidéos, exposition « Extravaillance » au sein du collectif Zanzibar…

Crédits photos :

©marc-hatot. Licence : CC0 Creative Commons

Illustration de l’île d’Utopia de Thomas More ©Rudi Palla

Big Brother is watching you ©Sstrobeck23

The Handmaid’s Tail. ©pqgw

Fresque humaine contre le projet d’aéroport de Notre-Dame-des-Landes. ©Moulins