Arthur Nesnidal, auteur de La Purge initialement paru chez Julliard, premier roman sorti au format poche chez Points le 1er octobre, revient avec un deuxième roman intitulé Sourde colère paru le même jour. Si La Purge était plutôt la critique féroce d’un modèle de société reposant sur la compétition à partir de l’univers des classes préparatoires, Sourde colère plonge le lecteur dans une fresque sociale sur fond de révolte populaire et de corruption des puissants où l’on suit un inspecteur amené, au cours d’une enquête sur un financier, à passer d’une classe sociale à l’autre et à se forger une conscience morale et politique qui finira par lui rendre impossible l’obéissance aveugle. Un roman dont les thèmes sont d’une actualité brûlante. Entretien réalisé par Romain Lacroze.

LVSL — Nous aimerions en premier lieu revenir sur votre précédent roman La Purge : on peut dire que c’est plutôt un pamphlet. Vous preniez l’expérience d’un narrateur dans une classe préparatoire comme prétexte pour faire une critique de notre société méritocratique. Dans Sourde colère, vous avez plutôt représenté une cité-État, assez verticale, où l’on suit un inspecteur dans son trajet d’une classe sociale à l’autre. Il y a une colère sourde, qui est lointaine, et une oligarchie en place. On voit beaucoup de liens avec l’actualité : il est question de perquisitions injustifiées, d’un lobbyiste qui ressemble à un certain homme de pouvoir…

A. N. — Cette ressemblance est fortuite (rires).

LVSL — Il y a beaucoup de violence dans ce roman. Beaucoup de gens vont dire que vous exagérez. Qu’est-ce que vous leur répondrez ?

A. N. — Oui, la question se pose de savoir qui est violent quand on constate une situation violente, et de savoir qui exagère quand on constate une situation exagérée. On connaît l’image qui est renvoyée des opposants politiques, des syndicalistes, de tous ceux qui luttent de manière générale : les gens qui ne sont pas forcément militants politiques, qui sont militants dans le travail, qui sont militants parfois même sans étiquette. On dit de ceux-là qu’ils sont « exagérés ». On les représente bestialisés, furieux, débordants, la bave aux lèvres ; on parle de diables, de diables rouges. Cette représentation est extrêmement fatigante. Il ne s’agit pas d’être exagéré ou non. Il s’agit d’avoir une opinion, d’avoir un regard sur la société, sur le monde, sur l’être humain qui est tout simplement différent d’un autre regard qui, pour l’instant, tient le pouvoir et domine, et donc l’oppresse. La violence, c’est de dire à quelqu’un qui est raisonné et qui a un point de vue réfléchi sur le monde que c’est un point de vue irrationnel, violent, exagéré, comme si la vérité était modérée, comme si la vérité était quelque chose qui se trouvait dans le juste milieu entre deux affirmations fausses et extrémistes.

« La violence, c’est de dire à quelqu’un qui est raisonné et qui a un point de vue réfléchi sur le monde que c’est un point de vue irrationnel, violent, exagéré. »

J’affirme : la vérité n’est pas modérée. Dire la vérité, c’est dire la vérité, point. C’est vrai ou c’est faux, ou c’est presque vrai, ou ce n’est pas tout à fait vrai et un peu faux. Mais il n’y a pas de vérité qui se trouverait dans le juste milieu entre deux affirmations fausses contradictoires. Cela n’existe pas. C’est, pour le coup, assez irréaliste et fort de café de croire qu’on va pouvoir dire quelque chose de vrai qui soit acceptable par tout le monde. Donc, on va pouvoir dire que je suis exagéré. De toute façon, les gens qui m’exècrent le feront, j’en suis absolument persuadé, mais je ne crois pas qu’il s’agisse d’une exagération. Je crois qu’il s’agit simplement de l’affirmation franche d’un point de vue réfléchi, conscient, bien défini, et donc forcément clivant.

LVSL — Nous avons trouvé que ce roman était plutôt un roman sur la confrontation au pouvoir, directement en rapport avec l’oligarchie, avec l’appareil d’État. On suit un lobbyiste et on apprend qu’il y en a plusieurs en fin de compte. Le lobbyiste s’appelle Cartera et il ressemble à quelqu’un, dont on a déjà dit que…

A. N. — Disons que c’est un premier de cordée (rires)…

LVSL — Qu’est-ce qu’on fait si on veut reprendre le pouvoir ? Comment fait-on ? On se débarrasse de ces lobbyistes, et c’est tout ?

A. N. — C’est une question compliquée. Le roman ne tranche pas sur cela. On est là pour suivre un inspecteur à qui on demande de faire une enquête sur un lobbyiste, parce qu’un sénateur honnête, droit dans ses bottes, ne peut plus supporter que le pouvoir légitime, représentant du peuple, élu, l’appareil d’État, donc, soit corrompu par quelqu’un qui est complètement extérieur, ou qui est censé être extérieur à cet appareil, à savoir un financier. Cartera, plus qu’un lobbyiste, est un financier, donc au service de la finance, cela va de soi. La question qui est posée, c’est de savoir si se débarrasser de Cartera sera suffisant pour se débarrasser des Cartera, des financiers. Et si se débarrasser de tous les financiers de son espèce, de tous les financiers corrompus et oppresseurs sera suffisant pour se débarrasser du système oppressif. C’est toute une question que le livre ne tranche pas, à vrai dire.

LVSL — Alors, le moyen pour y parvenir, est-ce que c’est la colère ?

A. N. — Oui, évidemment. Mais, de toute façon, plus qu’un moyen, la colère est une nécessité. On n’est pas tout à fait un être humain si on n’est pas capable de se mettre en colère. La colère, c’est identifier une situation insupportable et décider d’agir contre parce qu’elle est trop insupportable pour qu’on ne fasse rien. La colère, c’est quelque chose qui dépasse la peur, qui abolit la lâcheté en quelque sorte. Quand on est en colère, on fait ce qu’il y a à faire.

« La colère, c’est identifier une situation insupportable et décider d’agir contre parce qu’elle est trop insupportable pour qu’on ne fasse rien. »

LVSL — Mais alors, est-ce qu’il y a suffisamment de voies, de chemins pour organiser ces colères ? Comment pourrait-on faire pour que ces colères aient une issue ?

A. N. — Cette question n’est pas simple. En fait, vous dites ça comme si la colère, c’était un outil qui avait pour but une situation finale. Moi je ne vois pas du tout la colère dans ce sens-là. J’imagine plutôt que…

LVSL — Est-ce que c’est une réaction ?

A. N. — Oui ! Une réaction. Plutôt, une explosion. C’est-à-dire qu’il faut imaginer que les gens sont sous pression, comme une cocotte-minute, et explosent. Et cette explosion peut être positive ou négative. Et cette colère, c’est un résultat. Ce n’est pas un moyen qu’il faudrait organiser. On ne peut pas organiser une émotion, et organiser la colère en particulier, qui est une émotion de masse. C’est plutôt quelque chose qui se fait tout seul et qui ensuite s’auto-organise. Donc, d’une certaine manière, il n’y a qu’à l’attendre. Enfin, j’allais dire ça, parce que de mon point de vue, je suis déjà en colère. Donc je n’ai pas besoin de faire plus que d’être en colère.

LVSL — Est-ce que vous êtes en colère contre les modérés, justement ?

A. N. — Oui, mais les modérés ne sont pas vraiment modérés. Les modérés, ce sont les gens qui se donnent une image. En tout cas, la colère, c’est quelque chose qui s’auto-organise. Je crois que c’est quelque chose qu’on a d’ailleurs assez bien vu avec les Gilets Jaunes : ça part d’un phénomène concret, les gens s’organisent d’eux-mêmes, et même s’ils ne sont pas forcément d’accord entre eux sur une idéologie ou sur un programme à appliquer, il y a quelque chose qui est en commun, c’est qu’ils trouvent que la situation est insupportable et qu’ils décident de se prendre en main, de prendre en main la situation, de prendre le pouvoir pour ne plus avoir à subir cette situation.

LVSL — Et ils choisissent parfois des représentants. Nous faisons donc le lien avec Maëlle dans votre livre. Maëlle est à la tête d’une révolte, de la manifestation qu’on voit au début du livre et à la fin, et elle est désignée représentante, mais on ne sait pas bien comment. Et ça m’amène à une question : est-ce que ce seront les femmes qui vont mener la prochaine révolte ?

A. N. — Pourquoi pas ! Je n’y vois pas de nécessité, mais pourquoi pas. Un mot là-dessus. Parce que la question se pose de savoir quelle est la place du féminisme dans ces questions. Moi j’estime, parce que je suis féministe, qu’une société idéale serait une société dans laquelle être une femme ou un homme n’aurait aucune conséquence dans la façon dont on serait traité socialement. Aucune conséquence dans la façon dont on serait traité socialement, cela ne signifie pas que les femmes devraient être autant opprimées que les hommes. Cela veut dire que personne ne devrait être opprimé. Pourquoi Maëlle ? Effectivement, Maëlle dans ce livre, c’est le personnage de la militante. C’est quelqu’un qu’on voit lutter toute sa vie, qui est avec les autres, qui est sur le terrain. Et au moment où, justement, cette colère émerge, explose, et comme une grosse vague vient se fracasser contre le pouvoir, la foule – parce qu’au moment où les gens se réunissent, ils ne sont pas encore conscients de faire un tout, de faire une identité –, la foule choisit un représentant, et se fait peuple. Et cette façon de désigner le représentant se fait toute seule. Il n’y a pas de vote à main levée, il n’y a pas de bulletin dans l’urne. Il y a le fait qu’à un moment, on sait que ce personnage-là est une femme qui se bat depuis toujours pour les autres, et donc, on la pousse devant. Et, sans bien savoir qui l’a désignée, ni comment cela s’est fait, elle se retrouve devant la foule à parler pour le peuple. Et voilà que, en désignant un représentant, la foule devient conscience politique. Et voilà comment cette militante qui au départ n’avait rien pour elle que le fait de se battre pour les autres, acquiert d’un coup une légitimité qui empêche même la police de lui tirer dessus.

-

Première de couverture du roman Sourde Colère Illustration © Richie Faret © Éditions Julliard, Paris, 2020

LVSL — Vous décrivez un artiste dans votre roman : il est dans le monde des puissants et parle à une foule. Il dit des choses que personne ne comprend. Le narrateur ironise sur cela. Et on comprend bien que ces gens ne comprennent rien… L’art a l’air d’être cosmétique pour les puissants ; ils ne remettent rien en cause par le biais de l’art dans votre ouvrage.

A. N. — Oui, bien observé.

LVSL — Est-ce qu’il n’y aurait pas un art populaire ? Vous ne l’avez pas représenté dans votre livre…

A. N. — Ben… C’est mon livre. (Rires). J’allais dire que mon livre est un morceau d’art populaire, enfin, je l’espère. J’espère que ce n’est pas trop prétentieux d’affirmer les choses ainsi. Effectivement, je crois que les puissants n’ont aucune nécessité d’avoir de l’art. Pourquoi ? Parce que tout va bien dans leur vie. Tout va bien dans leur monde. Et tout ce qui pourrait aller mal est en dehors de leur regard. Donc, que peuvent-ils faire, que peuvent-ils comprendre à la culture qui repose justement sur la représentation de ce qu’a l’homme de plus grand, à savoir la façon dont il se tient debout dans la misère, debout dans la difficulté, debout dans l’adversité ? Ils n’en savent rien, puisqu’ils y sont complètement étrangers.

« Les puissants n’ont aucune nécessité d’avoir de l’art. […] Tout va bien dans leur monde. Et tout ce qui pourrait aller mal est en dehors de leur regard. »

Donc l’art n’est pas si important pour les puissants. C’est quelque chose de cosmétique. J’aime beaucoup le mot que vous employez, parce que dans « cosmétique », il y a l’idée que c’est vraiment quelque chose de superflu pour faire bon genre, faire joli…

LVSL — La surface…

La surface, exactement. D’ailleurs je dis de l’artiste en question, qui n’est pas un artiste, qu’il est d’une « profondeur de surface ». C’est exactement ça. Que peut-on faire, quand on a tout, d’un objet culturel ? Rien. Parce qu’un puissant qui sait lire un livre, c’est un puissant qui remet en question sa puissance et la légitimité de sa puissance. Tout son monde s’écroule. Comment Macron pourrait-il comprendre Hugo ? C’est impossible. Le jour où cet homme sera capable de lire Les Misérables, il démissionnera. Il en est incapable. Ça ne fait pas partie de son schéma de pensée.

« Un puissant qui sait lire un livre, c’est un puissant qui remet en question sa puissance et la légitimité de sa puissance. »

Un puissant ne peut pas comprendre l’art. Parce que l’art, c’est justement, comme je le disais tout à l’heure, la représentation de la dignité de l’être humain dans les situations difficiles. Donc c’est pour ça que, j’espère que mon livre est un morceau d’art populaire. Il s’agit justement de se réapproprier la représentation des gens qui ne sont pas assez représentés, de se réapproprier la façon de mettre en scène, de mettre en lumière, de jeter le jour sur des gens qui, en réalité, créent l’abondance des gens qui les exploitent.

LVSL — Est-ce que vous êtes plus légitime que quelqu’un d’autre à faire ça ?

A. N. — Non.

LVSL — Mais vous le faites…

A. N. — Oui. C’est le faire qui me rend légitime.

LVSL — L’action, avant tout ?

A. N. — Oui, c’est ça ! Qui est légitime à représenter ? On disait ça tout à l’heure à propos de Maëlle, le personnage qui, finalement, représente le peuple. Moi je ne représente pas le peuple, je ne suis pas un représentant élu. Je suis auteur, donc mon rôle se borne à la littérature. Mais, c’est assez analogue. Je disais tout à l’heure que Maëlle était légitime parce qu’elle était déjà dans l’action. Donc, un peu tout naturellement, les choses se font. C’est elle qu’on pousse en avant pour représenter…

LVSL — C’est une conséquence en fait.

A. N. — Oui, c’est une conséquence. Eh bien de la même façon, je suis auteur. J’ai une conscience très forte du fait qu’avoir une parole publique implique une immense responsabilité dans ce que je dis. Je prends de la place dans la parole publique. Ce temps de parole est extrêmement précieux. Et je dois m’en servir pour représenter quelque chose. Ce qu’on dit est une représentation. Qui vais-je représenter ? J’ai le choix. Ça pourrait être moi. Bon, je ne voudrais pas trop taper sur les collègues, mais beaucoup d’auteurs font ce choix : de parler d’eux, de leur façon d’écrire, de leur travail… Et c’est quelque chose qui n’est pas inintéressant non plus. Parce qu’il me semble que c’est très intéressant de se dire qu’un auteur peut aussi être, à sa manière, un ouvrier, quelqu’un qui travaille le verbe comme le sculpteur travaille la glaise.

LVSL — Un artisan ?

A. N. — Oui, un artisan ! L’idée que l’on prend une matière première et l’on s’en sert pour produire un objet culturel : un livre. Cet objet culturel, le livre, c’est un livre de littérature, un roman. Le roman n’a pas vocation à être extrêmement objectif sur les gens qu’il décrit, les situations qu’il décrit. Le roman doit mettre en scène, mettre en lumière, et le faire en touchant les gens, en s’adressant à leur cœur. En étant, en quelque sorte, confit d’émotions, transpirant d’émotions. Bien sûr, c’est quelque chose qui est compliqué à faire, qui est technique. C’est un métier. Donc, j’ai la légitimité du métier, bien sûr, du fait que je travaille dix heures par page, du fait que j’ai mis deux ans à écrire ce livre. Mais quelle autre légitimité ai-je ? Ben, celle de la fiction. Je ne prétends pas représenter la réalité.

LVSL — Il y a peut-être du vécu aussi, tout simplement.

A. N. — Oui, du vécu aussi, oui. Oui, mais, encore une fois, je crois que la littérature a une vocation plus large, plus universalisante que celle de raconter sa propre vie.

LVSL — Oui, à partir du vécu on fait quelque chose d’universel.

A. N. — Bien sûr. Mais il faut toujours raconter quelque chose qui ait une portée universelle. Si on écrit un livre entier pour parler de soi, ce livre est complètement dispensable. Vous disiez tout à l’heure que l’art, pour les puissants, est cosmétique. Un livre qui parle de son auteur est cosmétique, dispensable, superflu, vain.

LVSL — Donc, l’autobiographie, est-ce que c’est vain ?

A. N. — C’est vain, littérairement parlant. Historiquement parlant, cela n’est pas vain. On peut aussi imaginer qu’on écrive une biographie dans un but littéraire. Par exemple, je pense aux Confessions de Rousseau, qui sont un excellent exemple de biographie rendue littéraire. Bon, c’est un roman. Certes, il raconte sa vie, mais il la raconte de façon romancée. La part de la fiction est très importante. La fiction englobe en quelque sorte sa vie, et donc, rend son expérience propre universelle, générale, compréhensible par tous, si bien que, en lisant la vie de Rousseau, qui est pour moi un étranger, je me reconnais. Je trouve dans autrui la part d’humanité que nous avons en commun.

LVSL — Quelle filiation y a-t-il entre La Purge et Sourde colère ?

A. N. — J’ai fait quelque chose dont je suis très fier. En phrase d’exergue, au début de La Purge, j’ai écrit « Aux résistants. À ceux qui restent dignes. » Parce que pour moi, les gens qui restent dignes sont des résistants. Les résistants sont ceux qui, justement, se réemparent de leur dignité. Eh bien, j’ai écrit la même chose au début de Sourde colère.

LVSL — Est-ce que ce sera pareil pour les autres livres ?

A. N. — Qui sait de quoi l’avenir est fait ? En tout cas, je sais une chose. La filiation, c’est que je n’ai pas démordu de ma ligne. Mon objectif littéraire, qui est forcément aussi un objectif politique, c’est de représenter la dignité des petits face à l’oppression des puissants.

« Mon objectif littéraire, qui est forcément aussi un objectif politique, c’est de représenter la dignité des petits face à l’oppression des puissants. »

-

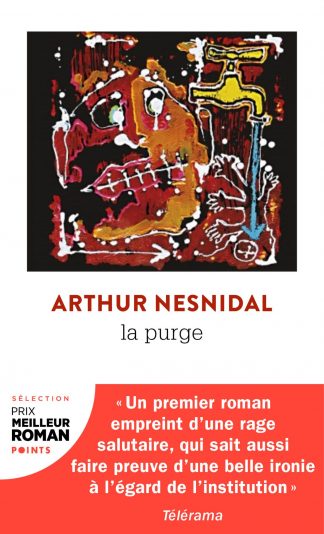

Première de couverture du roman La Purge au format poche, initialement paru chez Julliard Illustration © Richie Faret © Éditions Points, Paris, 2020

La Purge, c’était dans un cadre restreint. On prenait le cadre de l’école, en particulier des classes préparatoires, pour décrier une situation qui vaut dans toute la société : la compétition de chacun contre tous organisée. Vous appeliez ça la méritocratie tout à l’heure ; je ne suis pas d’accord avec ce mot : je trouve que la méritocratie n’est pas méritocratique. C’est seulement une violence qui fait que l’homme est un loup pour son prochain. Ça, c’était La Purge.

Dans Sourde colère, je représente, comme vous disiez, une cité-État, j’aime bien ce mot, où les classes sociales sont séparées de façon très nette, parce que l’organisation, y compris géographique de la ville, qui est pyramidale, rend infranchissables les frontières entre les classes populaires et les classes dominantes. Mais de la même façon que dans La Purge, je tâche de représenter la dignité des petits face à l’oppression des puissants. Et cette dignité, dans ce livre, s’exprime par la colère.

Dans cette vidéo promotionnelle, Arthur Nesnidal parle de son roman Sourde colère et en lit un extrait.