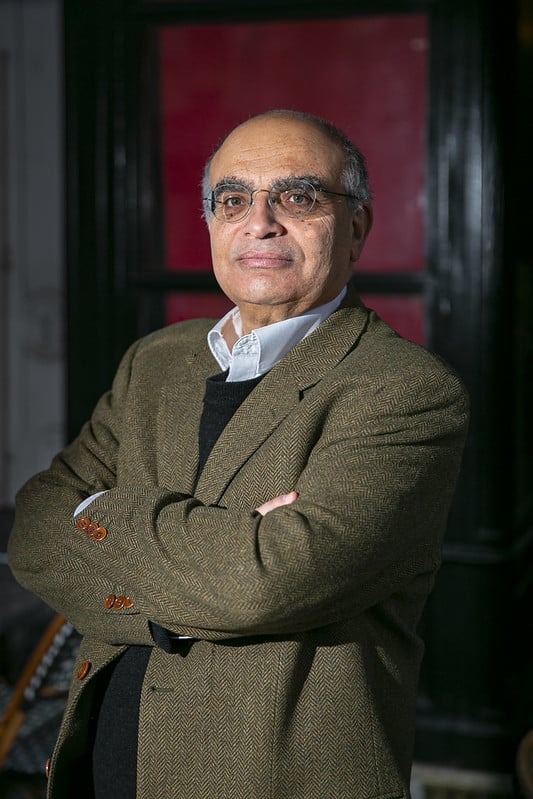

Nous avons rencontré Didier Leschi, directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), afin de l’interroger sur les difficultés que rencontre notre débat public à proposer une analyse à la fois humaine et efficace des questions migratoires et d’intégration. Revenant sur la nécessité d’une grande précision dans les définitions et les termes techniques pour bien comprendre les logiques et les implications complexes des divers phénomènes migratoires, M. Leschi nous a également donné son point de vue sur les nécessités de rompre avec certaines injonctions idéologiques qui tendent souvent à se rencontrer en dépit de leurs postulats apparemment opposés : l’humanitarisme de façade et le néolibéralisme inhumain, qui tous deux abîment les sociétés et le droit des êtres humains à une vie digne. Propos recueillis par Simon Woillet et Antoine Cargoet. Crédits photographiques : Pablo Porlan.

LVSL – Comment résumeriez-vous les enjeux des tensions entre la Grande-Bretagne et la France et, plus largement, les enjeux des politiques européennes sur les questions migratoires ?

Didier Leschi – Depuis que l’Angleterre est sortie de l’Union européenne, Calais est devenue un des points de frontière de l’Union, ce qui n’était pas le cas auparavant, d’où la volonté française de mobiliser les autres pays européens et de les entraîner dans l’idée qu’il faut parvenir à un accord avec les Anglais. Parvenir à un accord avec eux est indispensable. Même si elle peut considérer que le comportement du gouvernement Johnson n’est pas acceptable, la France ne peut pas entrer dans une logique de non-respect de la frontière anglaise. La réussite du rapport de force géopolitique français sur cette question est donc cruciale pour obliger les Anglais à discuter et à sortir de leur attentisme dangereux.

La société britannique est hyper-fracturée du fait de décennies de politiques ultra-libérales, auxquelles les films de Ken Loach ont sensibilisé depuis longtemps un large public. Ces choix de politiques économiques ont considérablement amplifié les effets pervers des politiques communautaires voire communautaristes propres à cette société. De fait, on a favorisé le regroupement des populations issues de l’immigration plus ou moins pauvres et très homogènes ethniquement, sans se soucier réellement des effets de polarisation que cela pouvait induire, au détriment de la cohésion sociale et bien sûr de l’intégration. On est allé jusqu’à tolérer dans certains endroits d’Angleterre, comme à Layton avec son Islamic Sharia Council, une application du droit coutumier, de la Charia, en particulier dans les affaires conjugales et familiales.

Tout cela a favorisé une fracturation ethnoculturelle de la société anglaise en plus de sa fracturation sociale. Ce qui apparaissait au départ comme un fonctionnement communautaire garant d’une forme de régulation des tensions entre ethnies est devenu une sorte de mécanique d’exclusion réciproque des communautés entre elles, sur fond de précarisation accrue des statuts socio-professionnels et avec un niveau de violence économique et d’inégalités que personne ne supporterait dans notre pays : absence d’inspection du travail, mini-jobs, travail informel massif… Boris Johnson est le produit de cette angoisse d’une grande partie du peuple anglais face à ces mécanismes. Désormais, les Britanniques rejettent violemment ce modèle à travers l’option conservatrice nationaliste, et en même temps l’Union du royaume se disloque avec l’exacerbation de nationalismes régionaux comme en Écosse. S’ajoute le problème spécifique de l’Irlande, ou encore le contentieux de la pêche.

Ce n’est pas seulement la question du nombre d’immigrés ou leur origine qui génère de la tension outre-Manche, c’est vraiment la dynamique d’une société dont la fracturation ne cesse de s’accentuer. De plus, au sein des flux migratoires auxquels les Anglais sont confrontés, on trouve des logiques oppressives et mafieuses qui font que des personnes peuvent partir à crédit d’un pays et vont se retrouver dans une situation d’exploitation pour rembourser le voyage. C’est quelque chose qui n’existe pas seulement en Angleterre au demeurant, nous y sommes aussi confrontés en France.

Telle est la situation. Ne pas comprendre ce qui se passe en Angleterre, c’est ne pas comprendre pourquoi ils font ça, ni quelle est la marge de négociation possible. Elle est en réalité très faible. Dans ce contexte, la situation française est complexe. Nous ne pouvons pas imaginer un seul instant que les Anglais vont organiser des Ferry-Boats pour prendre en charge les migrants à partir de Dunkerque ou Calais pour les emmener de l’autre côté. Par conséquent, nous sommes obligés de maintenir une politique administrative qui vise à ne pas faciliter le travail des passeurs tout en demandant aux Anglais de faire un geste afin de favoriser les légitimes regroupements familiaux.

LVSL – En quoi est-ce un sujet qui n’est pas seulement franco-anglais ?

D. L. – À Calais en particulier, échouent les perdants du système de l’asile européen. Nous sommes en présence de personnes qui ont été déboutés en Suède ou encore Allemagne. Il n’est pas rare d’y trouver des gens qui parlent des rudiments d’allemand. Contrairement à ce qui a été trop souvent proclamé, Berlin n’a pas accueilli un million à 1,2 millions de personnes au début de la crise migratoire.

L’Allemagne a laissé rentrer ces personnes, puis a étudié leurs dossiers, et en fonction de critères qu’elle s’était donnée, en a débouté beaucoup. Avec beaucoup de retard pour certains, ce qui fait que la France est atteinte après coup par la vague migratoire. Elle est, comme on dit, un pays de « rebond » des déboutés d’ailleurs. Et ces personnes-là, qui ont été déboutées de l’asile, et qui pour certaines sont restées plusieurs années en Allemagne dans une situation de personnes ni régularisables ni expulsables, viennent aujourd’hui sur nos côtes. Quand elles sont afghanes, notamment, elles viennent en France parce qu’elles savent qu’elles pourront mieux faire valoir leur besoin de protection. Si certaines d’entre elles essayent de passer en Angleterre, c’est parce qu’elles parlent un peu anglais, ou parce que les passeurs leur vendent cette idée – comme me l’expliquait le correspondant du Times à Paris il y a quelque jours – « qu’en Angleterre il y a toujours du soleil ».

Il suffit de connaître un peu l’Angleterre pour comprendre à quel point ces propos sont fallacieux. Peut-être qu’on reviendra sur l’aspect médiologique des moyens de communication et des passeurs. Mais ces criminels comme d’autres ne sont pas des manchots en termes de communication et de publicité mensongère. Ce qui me frappe dans le débat public, c’est que nous avons non pas la curiosité de connaître la situation interne de chaque pays européen, ce qui explique les difficultés de l’Europe par rapport à la crise migratoire. Or seule cette connaissance réciproque permettrait de faire valoir des compromis. En la matière, par exemple, le « souverainisme de l’asile » qui fait dire à certaines associations ou responsables politiques que notre système de protection serait par nature le meilleur, ne peut pas permettre de construire des positions communes.

Ce sont étrangement les mêmes personnes qui ne cessent de plaider pour une agence européenne de l’asile en pensant que les 27 adopteront naturellement nos critères de protection. Il y a là une étrangeté dans ce mode de pensée. En la matière, l’intérêt de la France c’est bien de rapprocher sa pratique de la moyenne européenne, si l’on croit en l’Europe… Ou si l’on ne veut pas être le point le plus faible d’un système dysfonctionnel.

LVSL – Dans Le grand dérangement, vous dites qu’un « migrant » ça n’existe pas, et qu’il y a des catégories spécifiques de flux. De la même manière, ces catégories spécifiques débouchent sur des problèmes et des réponses différentes. Pouvez-vous revenir sur les distinctions de vocabulaire qui sont, selon vous, à opérer ?

D. L. – L’évolution du vocabulaire est frappante et correspond à une évolution idéologique. Beaucoup de médias, de militants associatifs, de responsables politiques utilisent le mot migrant en général. C’est un mot valise qui a le défaut de ne plus permettre de distinguer par catégories de droit les personnes : on fait une sorte de confusion généralisée censée correspondre à une vision humaniste qui, en réalité, se retourne contre les catégories de personnes qui immigrent et qui sont, chacune d’elle, porteuses de droits très précis préalables même à leur immigration.

On mélange tout le monde. C’est un sujet. Or, il y a des personnes, par exemple, qui viennent parce qu’elles ont un droit acquis au séjour. C’est le cas des personnes qui arrivent dans le cadre du regroupement familial, les conjoints de Français en particulier. De plus, il y a toujours en France, contrairement à ce qu’on entend souvent, une immigration qui est liée au travail, avec des contrats de travail. Elle concerne aux alentours de 35 000 personnes par an. Il y a aussi les demandeurs d’asile, qui ne sont pas des clandestins puisque une fois leur demande d’asile déposée, ils obtiennent un titre qui légalise leur présence sur le territoire. Pour finir, il existe un processus régulier de régularisation qui a concerné aux alentours de 30 000 personnes par an ces dernières années. C’est une des caractéristiques de notre système de gestion des flux migratoires que ces régularisations au fil de l’eau, à bas bruit qu’avait initié Jean-Pierre Chevènement en 1997 dans le cadre de la loi dite RESEDA.

« Faire venir des travailleurs qualifiés du Sud, c’est faire venir des personnes dont on n’a pas pris en charge l’investissement éducatif, sans s’interroger sur les effets d’une telle politique sur le développement de ces sociétés. »

Mais le mot qui a presque complètement disparu, c’est celui de travailleur immigré. Cela correspond à l’évolution sur la longue durée de l’immigration en France. Elle se retrouve désormais découplée du développement économique, ce qui n’était pas le cas dans les années 1930, dans les années 1950, 1960 et jusqu’au milieu des années 1970. Or, leur attribuer le titre de “travailleur immigré” permettait d’indiquer qu’elle était l’utilité sociale de toute personne ayant un droit au séjour.

Et le débat public devient de plus particulièrement confus quand est diffusée toute une littérature qui nous dit qu’il n’y a pas d’immigration de travail en France, qu’elle serait particulièrement fermée, et qu’il faudrait plus de travailleurs qualifiés et justement choisis parce que qualifiés. Personne ne semble réfléchir au fait que faire venir des travailleurs qualifiés du Sud, c’est aussi faire venir des personnes dont on n’a pas pris en charge l’investissement éducatif – dont l’investissement de formation est porté par des sociétés qui sont moins riches que les nôtres – et sans s’interroger sur les effets d’une telle politique sur le développement de ces sociétés.

Nous ne sommes pas dans la volonté d’organiser une migration circulaire, où les personnes viendraient parfaire une expérience professionnelle pour retourner dans leur pays afin d’aider à son développement. Ce serait une bonne chose, Hélas, nous faisons face à une immigration d’appauvrissement des sociétés de départ qu’on pourrait même qualifier de « post-coloniale ». Les médecins représentent le cas le plus topique de ce post-colonialisme exercé avec bonne conscience.

Former des médecins coûte cher. Faire venir systématiquement des médecins du Maghreb aboutit à ce qu’ils vont manquer dans ces pays. Or, naissent des débats extrêmement vifs dans ces sociétés, portés en particulier par des courants islamistes, qui parlent de politique post-coloniale de la France. Cette politique viserait à soustraire leurs élites dont ils ont pourtant un besoin absolu. Même si les raisons de leur venue dans nos hôpitaux peuvent être plus profondes, peut-on s’étonner que les malades suivent de manière clandestine leurs médecins ? En particulier en France qui a le dispositif le plus ouvert, unique au monde, pour la délivrance d’un titre de séjour pour soins. Aujourd’hui, toute personne qui peut faire valoir qu’elle ne peut accéder dans son pays à un soin vital – même s’il existe – pour des raisons sociales ou autres, peut obtenir un titre de séjour en France et être prise en charge par notre système social.

Cela bénéficie d’abord à des personnes venant du Sud, les Algériens en particulier. Mais tous les ans, quelques Américains, Japonais ou autres citoyens des pays de l’OCDE déposent un dossier à l’OFII pour pouvoir bénéficier d’un titre de séjour pour soin. Nous ne sommes pas certains que cette pratique bienveillante et même généreuse soit mise au crédit de notre pays par ses contempteurs.

L’aspiration des cerveaux et des compétences, c’est la caractéristique du système américain, où les études supérieures coûtent très cher, avec la volonté d’attirer systématiquement les élites des autres pays. On peut bien sûr juger que ces personnes participent à la capacité d’innovation des pays qui les aspirent. A contrario, cette “aspiration”, au sens propre, contribue au maintien d’un fonctionnement ultra-libéral des systèmes scolaires et universitaires anglo-saxons que les Français ne supporteraient pas en ces termes.

Dans d’autres temps, on aurait parlé d’impérialisme pour désigner ce phénomène migratoire qui appauvrit les autres en attirant chez soi ses richesses intellectuelles par le truchement de personnes qui payent le prix fort pour rejoindre un système profondément inégalitaire et qui peuvent aussi être achetées au prix fort. Même la France est touchée par ce phénomène qui participe du mouvement que Régis Debray résume par ce qui est plus une affirmation qu’une question, « comment sommes-nous devenus américains ». Mais c’est manifestement être d’un autre temps que d’utiliser cette grille d’analyse…

On pourrait ajouter qu’une certaine littérature – qui se veut progressiste ce qui me surprend du reste – ne va pas jusqu’au bout de sa logique, parce qu’elle rejoint de fait le discours politique sur « l’immigration choisie ». Si on dit qu’il n’y a pas suffisamment d’immigrés formés qui arrivent, qu’est-ce que cela veut dire ? Faut-il refuser certains pour d’autres ? Doivent-ils être ajoutés ? Et ceux qui seraient formés, qui sont-ils sensés suppléer ? Ceux qui ne sont pas formés et qui sont ici et d’ici ? N’est-ce pas faire l’impasse sur une partie de la jeunesse, une sorte de renoncement ?

C’est tout aussi dangereux comme discours que celui tenu par ceux qui avancent que les personnes ayant obtenu le statut de réfugiés ne pourraient être formées pour répondre à des besoins économiques.

Même s’il est vrai, comme le rappelle le Conseil d’analyse économique dans une de ces dernières notes, que l’une des caractéristiques de l’immigration à destination de la France est d’avoir des origines géographiques peu variées et de concerner des individus beaucoup moins formée que dans d’autres pays de l’OCDE, je ressens une forme de renoncement, alors qu’à mon sens, l’enjeu de l’intégration c’est bien de donner à chacun une utilité sociale par le travail, et donc une autonomie et une dignité.

Le modèle envié est le système dominant dans beaucoup de pays de l’OCDE qui ont cette particularité et cette capacité de choisir. Soit par un système de points au Canada, soit parce que leurs capacités à contrôler leurs frontalières sont plus élevées que les nôtres. Le Canada, par exemple, choisit d’autant plus ses immigrés que ses frontières, ce sont les États-Unis au Sud, des océans à l’Est et à l’Ouest, le froid polaire au Nord. Cette géographie aide à limiter le nombre de clandestins. Le Canada peut avoir une politique de choix de ses immigrants ; sa politique frontière est plus dure que la nôtre. Et son système interne, pour les clandestins, plus dur que le nôtre. Je n’évoque même cas le cas de l’Australie…

Ce discours sur l’immigration nécessaire n’exprime pas seulement une vision utilitaire, sous-prétexte de multiplier les voies légales d’immigration, mais il est aussi une manière de dire qu’on préfèrerait d’autres immigrants. C’est ce que dit aussi crûment le Conseil d’analyse économique. Le plus étonnant pour moi est la capacité acritique que peuvent avoir certains militants associatifs à épouser ce discours dans l’espoir d’accueillir toujours plus, sans s’interroger sur le fait qu’il cache un vrai renoncement à vouloir espérer changer le reste du monde. Fini le temps où l’on critiquait ce qu’on appelait la « bourgeoisie compradore », et reléguée au second plan la critique internationaliste des régimes en place ! Un seul mot d’ordre : l’accueil infini. Parfois j’y vois une forme de dépolitisation… Et je crains que cette pression sur le vocabulaire conduise à effacer ce qui fait la spécificité du droit d’asile. On finira par voir des « migrants » partout et des demandeurs d’asile dissous dans cette catégorie fourre-tout.

LVSL – Pour poursuivre sur ces problèmes, nous aimerions vous interroger sur la question de la citoyenneté sociale que vous évoquez dans votre essai comme grand phénomène historique. Selon vous, elle est en voie de disparition et vous en identifiez les causes. Pouvez-vous nous les rappeler brièvement ?

D. L. – Les immigrés qui venaient du sud de l’Europe ont été victimes de discriminations. A partir des années 1920 et 1930, en 1936 au moment du Front populaire, et plus encore dans les années 1950 – quand 90 % des ouvriers algériens étaient syndiqués à la CGT – et jusqu’aux années 1970, une volonté au sein du mouvement ouvrier, et de l’extrême gauche en particulier, de prendre en charge la question de l’égalité sociale. Cela n’a pas toujours été simple. Le syndicalisme a dû mener une lutte ferme, parfois même quasi-militaire, contre l’extrême-droite afin d’empêcher son développement au moment où la France connaissait une vague d’agression racistes. La CFTC puis la CFDT ont joué aussi un rôle important. Au-delà de leur préserver un accès aux droits politiques, il y avait une volonté et même une capacité à entraîner les immigrés dans des dynamiques de conflictualité, en particulier entre le capital et le travail, qui leur permettaient de s’insérer dans une citoyenneté sociale.

Nous pourrions dire que la rupture s’est faîte au début des années 1980 au moment de la grève des OS de l’industrie automobile. La stigmatisation de ces grèves par la gauche gouvernementale n’a pas aidé à poursuivre le mouvement, et elle est concomitante du début du long déclin industriel français. Ce déclin est aussi une des causes, aujourd’hui, de l’anomie générale de la société, de l’effondrement des structures collectives, qui fait que cette citoyenneté sociale n’existe plus, ou existe de moins en moins, sauf de manière éruptive. Elle s’est progressivement effacée et découplée de la perspective politique. Et la citoyenneté strictement politique ne la remplace pas parce qu’en l’absence d’une société en mouvement, la citoyenneté politique devient vide et ne mène qu’à l’augmentation de l’abstention dans certaines zones. Et tout cela pèse sur la réussite globale de l’intégration.

Les travailleurs immigrés travaillaient dans ces bastions ouvriers qu’étaient les grandes usines automobiles. L’un des problèmes de la Seine-Saint-Denis, par exemple, réside dans la disparition de ces grandes structures de travail qui étaient en même temps des entités par lesquelles il était possible de prendre en charge ces questions. Cela ne signifie pas que la vie de ces travailleurs était simple, mais un lien était possible. C’est ce qui a disparu. Comme a disparu, avec la désindustrialisation, la notion de « vivre ensemble » que favorisait le fait de combattre ensemble.

« Nous sommes aujourd’hui dans une situation compliquée parce que les grands récits laïcs se sont effondrés. »

Quand j’étais jeune, j’habitais Belleville, et nous avions dans les années 1960 encore 300 à 500 000 travailleurs dans Paris, avec ces vieux quartiers ouvriers de la petite métallurgie, de l’imprimerie, et une presse ouvrière spécifique, parfois à la fois ésotérique et attendrissante de courage, je pense à Unzer wort, « Notre parole », qui fut jusqu’en 1996 le dernier quotidien en yiddish dans le monde. La gentrification de la ville de Paris peut s’accompagner d’un discours émérite sur l’accueil mais dans la réalité concrète, la disparition de ces catégories sociales, c’est la disparition de la capacité à se côtoyer. Aujourd’hui, on ne partage que dans la mendicité, mais la mendicité n’est pas la dignité. On peut évidemment faire des nuits de la solidarité, mais cela ne suffit pas et ne compense pas les logiques foncières qui excluent les familles modestes, les travailleurs pauvres, la « main gauche » de la fonction publique, pour reprendre une catégorie de Bourdieu, composée de fonctionnaires aux salaires modestes.

LVSL – Est-ce que vous voyez des débouchés possibles pour de nouvelles formes d’intégration organiques comparables ? Est-ce que vous voyez des choses émerger ou est-ce que nous sommes encore aujourd’hui dans un processus de délitement ?

D. L. – Nous sommes aujourd’hui dans une situation compliquée parce que les grands récits laïques se sont effondrés. N’oublions pas que dans les banlieues rouges, qui étaient aussi ces lieux de mixité ouvrière, il y avait un « nous », un espoir commun, quelque chose qui portait tout le monde et qui était intégrateur. L’idée d’un monde meilleur possible, ce qui ne veut pas dire que tout était simple. Aujourd’hui, cette idée s’est effondrée et l’on assiste à la substitution, dans certaines catégories de la population, d’une idéologie mortifère avec cette idée que le monde meilleur, on ne l’attend qu’à travers la mort en tuant son voisin. Et on se suicidera pour atteindre le paradis et ses soixante-dix vierges. Nous sommes loin des fontaines de limonade de Fourrier. Ses fontaines de limonade, c’était ici et maintenant. Le programme – beaucoup plus à gauche que tous les programmes que nous pouvons lire aujourd’hui – qui était celui du Parti socialiste rédigé par Jean-Pierre Chevènement était d’ailleurs baptisé « Changer la vie » qui était une référence à Arthur Rimbaud et qui complétait le « changer le monde » de Marx.

Il y avait même un hymne du Parti socialiste, « Changer la vie, ici et maintenant », sur des paroles d’Herbert Pagani et une musique de Mikis Théodorakis. Cela portait un élan commun, une fraternisation possible et l’idée d’une cause commune entre les différentes catégories de la population. C’est quelque chose qui a été remplacé par une sorte d’individualisme bobo ou par une aspiration à la fête permanente. D’où le fait que le débat se résume à se demander si nous allons avoir des terrasses éphémères et combien de temps elles vont durer, ou encore à organiser la ville en donnant le sentiment que les pistes cyclables sont un nouveau limes pour les banlieusards ou ceux dont les corps ne peuvent supporter l’effort. C’est d’une pauvreté intellectuelle qui est à pleurer pour des gens de ma génération qui ont vibré à plus que ça, mais comme disait un auteur de ma jeunesse, « les programmes s’usent avec les générations qui les portent »…

LVSL – S’agissant d’un contre-modèle possible, nous aimerions recueillir votre avis sur l’exemple danois actuel. Est-ce que vous pourriez nous en résumer les principales modalités ?

D. L. – Le modèle danois est intéressant parce que c’est un pays où la social-démocratie a été à la pointe de la construction de l’État social et à qui on doit la première femme ministre dans le monde au début des années 1920, Nina Bang, avec bien sûr Alexandra KollontaÏ au moment de la Révolution russe. Dans ce projet d’État social, il y avait l’idée que la solidarité reposait sur la capacité de tout un chacun à participer à un pot commun et à organiser de la distribution, concept sous-tendu par une idéologie partagée du progrès et de l’égalité entre tous.

« C’est à partir de cette politique migratoire stricte que la social-démocratie danoise arrive de nouveau à renouer avec les catégories populaires. »

Percutée par l’immigration, cette social-démocratie a décidé de mettre en place des instruments très coercitifs de mixité à l’intérieur du pays tout en essayant de mener une politique très restrictive du point de vue de l’immigration globale au motif que la charge de cette immigration n’était plus supportable par son modèle social. On peut discuter du bien-fondé ou non de ce modèle. Une chose me frappe : à partir de cette politique migratoire stricte et d’une politique économique et sociale renouant avec des marqueurs de gauche quant à la rémunération du travail et au rôle de l’État, la social-démocratie danoise arrive de nouveau à renouer avec les catégories populaires. Dans ces pays historiques du mouvement ouvrier socialiste, comme la Norvège ou la Suède, la défense de l’Etat social amène à vouloir rompre avec l’orthodoxie libérale et à vouloir protéger l’Etat social des chaos du monde dont, malheureusement, la migration est un des aspects. Si nous voulions résumer, nous pourrions dire qu’il n’est pas certain qu’une société avec un Etat-providence universel, un accès gratuit et égal à la santé, à l’éducation et à l’aide sociale puisse résister au chaos d’un système global où le déplacement des populations est la résultante de désordres économiques ou politiques profonds. Ou dit différemment, il y a un rapport entre la faiblesse de la construction de l’Etat social dans un pays comme les Etats-Unis, et un rapport mouvant à la frontière.

Ceux qui plaident pour un « devoir d’hospitalité » sans limite, considérant que chaque individu de par le monde n’a pas seulement comme droit de circuler où il veut, mais aussi de s’installer où il le souhaite, ont dû mal à appréhender que ce sont les catégories populaires qui supportent d’abord la charge de l’accueil des nouveaux arrivants, et ce d’autant qu’il y a une profonde inégalité dans la répartition de la charge de cet accueil. L’Ile de France en est la démonstration flagrante. Elles le payent notamment en matière de logement à travers la concurrence sur le logement social, parce que les personnes les plus démunies qui peuvent avoir une charge de famille plus importante que la moyenne sont souvent des familles immigrées nouvelles arrivantes. Dans les catégories populaires, il y a ces groupes sociaux particulièrement en souffrance que j’ai vus en Seine-Saint-Denis, dans des villes comme Épinay ou Clichy-sous-Bois. Ce sont des personnes qui peuvent avoir acquis un bien immobilier, qui sont devenues propriétaires et qui se retrouvent confrontées dans les immeubles à des marchands de sommeils qui entassent les gens dans des appartements. On dégrade ainsi à la fois le mode de vie et la valeur du patrimoine chèrement acquis tout au long d’une vie par des familles ouvrières qui sont aussi constituées de personnes immigrées des vagues précédentes, celles du travail, parfaitement intégrées, qui peuvent avoir acquis la nationalité française, et qui ont le sentiment justifié qu’on dévalorise par la non-maîtrise des flux migratoires le résultat d’une vie de labeur. C’est ça Clichy-sur-Bois, c’est ça Grigny, c’est ça Épinay avec leurs copropriétés dégradées qui sont devenues du logement social de fait et indigne. Ce sont sur ces catégories-là que pèse l’accueil des immigrés.

« C’est ce dont parle fameux discours de Jaurès sur le « socialisme douanier » : historiquement, les libéraux sont en faveur de la circulation massive de la main-d’œuvre pour abaisser le coût de la force de travail. »

Il faut aussi ajouter la concurrence sur les bas salaires. Lorsqu’on regarde la structure de l’emploi, on voit bien que ce sont les emplois peu qualifiés qui sont les moins rémunérateurs. Une des conséquences de l’arrivée de vagues successives d’immigration, c’est ce dont parle Jaurès dans son fameux discours sur le « socialisme douanier » prononcé en février 1894 à la chambre des députés : historiquement, les libéraux sont en faveur de la circulation massive de la main-d’œuvre pour abaisser le coût de la force de travail. C’est une donnée historique et c’est particulièrement vrai pour les emplois peu qualifiés. Dans cette situation-là, dans ce secteur du salariat peu qualifié dans lequel les immigrés sont particulièrement importants, les syndicats ont beaucoup de mal à imposer au patronat une discussion sur le montant des salaires. Le patronat dit souvent avoir du mal à recruter dans la restauration, les arrière-salles, mais c’est quelque chose qui se comprend si vous finissez à une heure du matin, que vous habitez la Seine-et-Marne et que vous ne savez pas comment rentrer ; il faut être particulièrement démuni pour accepter une vie d’astreinte à ce prix. Les travailleurs immigrés, et en particulier les sans-papiers qui peuplent les arrière-salles des restaurants, sont prêts à accepter tout cela, parce qu’ils n’ont pas le choix. Mais cela dégrade le niveau de vie de l’ensemble de la population. Et cela permet de ne pas réfléchir à une réorganisation d’ensemble de la société, à ce que pourrait être une vie bonne. Mais cela peut-être vrai aussi dans certains emplois qualifiés, en médecine par exemple. La manière dont nous nous satisfaisons des arrivées de médecins du Maghreb ou d’ailleurs, dont nous n’avons pas investi dans la formation, qui vont être sous-payé dans les hôpitaux en comparaison de leurs confrères, alors que dans le même temps, le numérus clausus depuis des années empêche des jeunes scolairement brillants d’accéder aux études de médecine, fait partie d’un système hautement critiquable.

La social-démocratie danoise impose ce débat-là à tous les européens, pas seulement aux sociaux-démocrates. Le fait-elle de la meilleure des façons ? On peut discuter dans le détail. Mais ne pas voir le problème, c’est laisser la question être abordée de la pire des manières, soit par l’extrême-droite, soit par des comportements qui tiennent du nihilisme.

LVSL – Quel regard portez-vous sur les politiques européennes (Frontex, Mare Nostrum) vis-à-vis des filières de passeurs en Méditerranée ?

D. L. – Premièrement, il y a un écart entre ce qui est dit de la capacité de Frontex à être efficace et ce qui se passe réellement, d’où les discussions permanentes sur le renforcement de Frontex. L’immigration légale comme illégale en Europe ne cesse d’augmenter d’année en année parce que c’est une zone enviée, et on peut le comprendre aisément. Or il y a quelque chose de biaisé dans le débat public, d’un côté il y a des gens qui affirment que l’Europe est une forteresse insensible aux douleurs du monde et, de l’autre, il y a une réalité perçue qui est l’augmentation de l’immigration et l’élargissement du spectre des diversités ce qui est l’inverse de bien de zones à travers le monde. Les gens ne sont pas idiots, ils voient bien que la « forteresse » qu’on leur décrit a pour le moins des failles.

Deuxièmement, chaque pays européen a une histoire particulière vis-à-vis de l’immigration, en fonction de son histoire, de son histoire coloniale notamment, ce qui nous concerne particulièrement. En Espagne, les premières vagues d’immigration sont latino-américaines. Elles ne posent pas les mêmes problèmes d’intégration car il y a un arrière-fond culturel commun. Ce qui ne signifie pas que ce n’est pas difficile pour les Colombiens et les Vénézuéliens qui viennent, mais il y a quelque chose qui est de l’ordre d’une aire culturelle commune qui fait que la situation n’est pas la même qu’en France. Les Algériens arrivés dans les années 1960 appartenaient davantage à notre aire culturelle que ceux d’aujourd’hui, parce que les écarts entre nos deux sociétés se sont accrus et que l’Algérie, depuis 1962, n’a pas manifesté la même appétence que le Maroc ou la Tunisie – pays qui se sont ouverts au tourisme en particulier – à la confrontation avec l’autre. Pour voir été fermés longtemps, les pays de l’Est de l’Europe n’ont pas le même rapport à l’immigration. Les identités nationales sont d’autant plus affirmées que le stalinisme les a brimées.

L’autre problème, qui découle de ces histoires différentes c’est que l’essentiel de la charge de l’accueil, de la demande d’asile en particulier, en Europe pèse sur une minorité de pays, sur très peu même. Spontanément, un Marocain qui n’a pas un droit au séjour de fait de liens familiaux peut tenter de s’établir en Espagne, en France ou aux Pays-Bas, mais n’ira pas en Hongrie. C’est ainsi. Mais un Ukrainien peut aller en Hongrie ou en Pologne. Dans les pays qui appartenaient au bloc communiste, l’immigration est essentiellement européenne et vient d’Europe de l’Est. Parfois dans certains de ces pays, il peut y avoir une immigration vietnamienne. C’est le cas dans l’ex-Tchécoslovaquie. En France, l’immigration provient du franchissement de la Méditerranée. La première nationalité qui débarque en Espagne ces dernières années est constituée d’Algériens, mais ils n’y restent pas.

Nous avons un rapport particulier avec l’Algérie, ce qui explique que les Algériens viennent en France. Le pays concentre 90 % de l’immigration algérienne en Europe. En Italie, les Tunisiens sont la première nationalité à débarquer. Certains peuvent y rester car il y a des liens historiques entre les deux pays, mais les Tunisiens viennent surtout en France en raison de la langue. Les Guinéens ou les Ivoiriens qui comptent parmi les nationalités qui arrivent clandestinement aujourd’hui en France ne veulent que marginalement aller en Allemagne. Mais on peut trouver en Allemagne une immigration camerounaise, ce pays ayant été une colonie allemande et il y demeure des liens culturels que l’Allemagne entretient. Les classes moyennes syriennes ou irakiennes, formées, se sont prioritairement dirigées vers l’Allemagne, l’Autriche, la Suède. Elles ne sont pas venues en France, pourquoi ? Parce que le marché du travail en France ne présente pas suffisamment d’opportunités, à leurs yeux, dès lors, en particulier, qu’ils parlent un peu anglais. Globalement notre tissu industriel et notre structure de l’emploi sont moins adaptés pour eux que ne l’est le marché du travail en Allemagne avec son industrie répartie sur tout le territoire et ses multiples centres urbains. Ce qui ne veut pas dire que même dans ce pays, comme en Suède, tout soit facile. Ces populations syriennes ou irakiennes avaient aussi une appréciation négative de la France du fait de son taux de chômage ou de sa situation économique. C’est ce qui explique les écarts que l’on observe en Europe en termes d’immigration.

Que peut-on faire face à cela ? C’est difficile. Mais ce qui me frappe dans ces débats sur ce qu’on peut faire ou pas, c’est l’effacement progressif – lié à l’évolution du vocabulaire sur les migrants – de la critique des élites des pays de départ. La critique de ce qu’on pouvait appeler autrefois la « bourgeoisie comprador » a disparu. Elle est aujourd’hui remplacée par un discours qui consiste à dire qu’il faut accueillir tout le monde, avec l’incapacité à penser la manière de faire face à des chaos d’une telle ampleur qu’ils peuvent emporter nos sociétés. Nous voyons bien que des dictateurs ou des régimes autoritaires, en viennent à utiliser des migrations incontrôlées comme des armes de destruction de nos équilibres sociaux. Dans ces projections du chaos – on le voit avec ce qu’a fait la Biélorussie – il y a du cynisme. En même temps il est important de se rappeler que nous appartenons à une commune humanité. Il faut jongler entre la nécessité de ne pas être submergé par un chaos produit par un système complètement fou et celle de garder son humanité. C’est une difficulté autant intellectuelle que matérielle, on ne peut y répondre par des facilités du type « no border ». Quand il n’y a pas de frontière, il n’y a plus de régulation, et on finit par des murs comme le rappelle Régis Debray.

« L’Europe est une bulle enviée, parce que nous sommes des États sociaux dans lesquels la liberté d’expression existe. »

C’est la raison pour laquelle les principaux pays d’Europe sont dans une situation particulière parce qu’ils ne sont ni dans la maltraitance d’État, ni dans le cynisme. Nous sommes dans une situation qui peut être perçue par une catégorie de la population comme étant une position de faiblesse. Ce qui est sûr, c’est qu’après la chute de Kaboul, aucun Afghan ne s’est précipité vers l’ambassade de Chine pour obtenir un laisser-passer vers Pékin. Pareil pour l’ambassade de Russie. L’Union européenne est une bulle enviée, parce qu’elle est dominée par des États sociaux au sein desquels la liberté d’expression existe. En dehors de nous, il y a au contraire des États qui sont d’un cynisme absolu et avec lesquels nous ne pouvons pas nous comparer. J’entends régulièrement des gens qui disent que le Liban accueille un million de réfugiés syriens. Il faut se rendre compte que les enfants syriens qui naissent au Liban n’ont pas accès à un état civil, ne peuvent pas aller à l’école, ne peuvent pas aller à l’hôpital si cela n’est pas pris en charge par une association internationale. Les normes d’accueil sont sans rapport avec ce que nous nous faisons en Europe, particulièrement en France.

À Calais, l’Etat fait distribuer tous les matins des petits déjeuners et des repas, et organisent le ramassage pour accéder à des douches. L’hôpital à Calais soigne gratuitement les personnes immigrées et sans-papiers. Trouvez beaucoup de sociétés en Europe dans lesquelles vous avez accès à l’hôpital gratuitement lorsque vous êtes étranger et sans-papiers ! Des sociétés où on vous offre un hébergement inconditionnel quelle que soit votre situation administrative. En France, c’est ce qu’on fait. Vous comprenez que les gens ne veuillent pas spontanément aller en Hongrie !

Concernant la situation en Méditerranée, nous payons très cher la déstabilisation de la Libye. Tout l’enjeu est d’arriver à stabiliser de nouveau le pays. Nous voyons bien les limites de la politique étrangère européenne. Les Italiens et les Français ont par exemple des politiques concurrentes vis-à-vis de la Libye. Notons que les Libyens faisaient historiquement appel à une immigration très forte pour faire tourner leur pays. Il faut faire en sorte que la Libye, qui dispose en outre de ressources naturelles importantes, ne soit plus une plateforme de départ pour l’Europe, c’est d’un intérêt commun et vital.

Deux pays nous posent, par ailleurs, particulièrement problème : l’Algérie et le Maroc. Dès lors qu’aucune perspective politique ne s’ouvre pour eux, nombreux sont les jeunes qui traversent la Méditerranée. Au Maroc, les écarts sociaux ne se comblent pas, et les normes juridiques de la vie sociale indisposent, pour ne pas dire plus, de nombreuses femmes en les laissant dans un statut d’inégalité par rapport aux hommes. Une politique migratoire consiste aussi à dire de manière ferme à ces pays que leur incapacité ou non volonté à réduire les écarts sociaux devient un problème important pour nos sociétés. C’est un discours nouveau au sens où il affirme que la fuite à partir des pays du Maghreb et de l’Afrique est liée au triste bilan d’échec de la décolonisation, et n’est plus l’effet différé de la colonisation. Tous les débats autour de l’Algérie portent là-dessus. Les infrastructures défaillantes, la difficulté d’accéder à un minimum de service public, en particulier dans le domaine de la santé… D’autant que les Algériens se font une idée de ce qu’est la France à travers les médias francophones en particulier, et le visa vers la France est devenu une sorte de soupape pour souffler ou le premier pas vers l’exil…

LVSL – Quel est le rôle des médias, des nouvelles technologies, des mutations infrastructurelles dans le développement de cette nouvelle donne migratoire ?

D. L. – Un des problèmes de l’intégration aujourd’hui est d’ordre médiologique au sens de l’impact de la technique sur les processus de migration et d’intégration. Il y a deux volets. La baisse du prix des voyages a augmenté considérablement les possibilités migratoires. Les Albanais ou les Géorgiens qui arrivent en France le font par l’aéroport de Beauvais sans visa et pour quelques dizaines d’euros. Il y a donc une accélération des mouvements et une augmentation du volume de mouvements liée au développement du transport aérien. La deuxième chose s’agissant de l’évolution des techniques, dans les transports comme dans les modes de communication (les écrans, la téléphonie), tient au fait que le lien entre son pays d’origine et le lieu où on émigre est plus facilement maintenu qu’auparavant – avec les aspects culturels et idéologiques que cela entraine, on est souvent la télé qu’on regarde, ou la radio qu’on écoute. La capacité à s’acculturer au pays d’arrivée était proportionnelle à l’effort qu’on était obligé de faire parce qu’on n’avait plus de lien avec sa société d’origine. Un Allemand qui, au début du xxe siècle, partait en Argentine, devenait hispanophone par nécessité. Quand il partait aux États-Unis, il devenait anglophone. Pareil pour un Français ou un Italien.

« Aujourd’hui, il est possible de vivre dans un entre-soi très fort. »

Aujourd’hui, il est possible de vivre dans un entre-soi très fort qui peut être consolidé par la difficulté à trouver un travail et/ou une culture qui vous obligerait à ne pas éviter l’autre. Il y a des programmes télévisés spécifiques, et il est possible d’être en lien constant par le biais des téléphones. Il est donc possible, dans votre espace domestique, de rester dans le bain constant de votre pays d’origine et donc aussi de sa culture. Ce qui ne veut pas dire que les immigrés espagnols à l’époque ne parlaient pas espagnol entre eux. Mais à un moment ou l’autre, la confrontation avec l’extérieur, en particulier avec les enfants, obligeait à apprendre la langue étrangère. Mais la dimension culturelle à son importance, comme la dimension religieuse, les communautés asiatiques peuvent être à la fois très fermées et très dans l’échange avec les autres.

D’autre part, dans le cas de la France, les programmes d’arabisation au Maroc et en Algérie ont fait perdre le rapport à la langue et à la culture française, en particulier pour ceux qui n’appartiennent pas aux élites sociales. En 1962, les débats de l’Assemblée constituante algérienne se tiennent en français parce qu’une partie de l’élite est passée par l’école française et ne parle pas l’arabe. Ferhat Abbas est président de l’Assemblée constituante et ne peut tenir un discours en arabe, il a de plus le sentiment que le français est ce vecteur commun et « neutre » entre les berbères, les arabisants, etc. C’est une conception de ce que doit être l’identité algérienne. La politique d’arabisation en Algérie se fait contre la France et contre les berbères, mais de manière hypocrite pour les élites dont les enfants ont continué à apprendre le français. Du reste encore aujourd’hui, la littérature algérienne est une littérature en français. Les jeunes algériens qui arrivent ici, perdus à vendre des cigarettes de contrebande, ont un français qui est la plupart du temps faible, et ce sont les enfants des élites qui s’en sortent le mieux, parce qu’à l’université, les cours continuent à être en français dans des disciplines comme la médecine justement…

Les Turcs ont accès à leurs chaînes de télévision. C’est très nouveau. Les Chinois aussi. C’est l’effet « parabole », ou aujourd’hui l’effet, disons, « Internet » . Il y a par exemple un développement culturel nouveau pour les communautés chinoises ou turques. Le gouvernement chinois développe les instituts Confucius, il y a un cinéma, des séries, tout cela a la capacité d’irriguer les diasporas très nationalistes par ailleurs pour des raisons tant affectives que culturelles justement. On n’avait pas ça avant même s’il y a toujours eu des chinatowns de par le monde. Les Turcs ont des choses équivalentes, en plus de la question religieuse qui introduit des dynamiques d’enfermement.

C’est d’autant plus compliqué pour notre cohésion que la langue joue un rôle important dans l’unification de notre espace depuis la Révolution française sans pour autant effacer les distinctions régionales. On voit comment ce problème est aggravé par des mécanismes médiologiques. Mais faire société au-delà des problèmes de langue suppose d’avoir un horizon d’attente qui nous soit commun, comme des causes communes qui mobilisent ensemble. Le religieux ne peut remplir cette fonction, il sépare plus qu’il n’unifie dans la croyance en Dieu. Fondamentalement, au-delà de la question de la maîtrise des flux migratoires, ce qui manque, c’est cet horizon commun… Il reste à construire.

Mais on ne peut le construire qui si sont pris en charge les problèmes posés par les migrations massives et qui pourrait être synthétisés de la manière suivante : Dès lors que l’on considère important de défendre un État social, une qualité de vie, une idée de la démocratie politique, comment faire face à un chaos du monde qui résulte à la fois d’un libéralisme guerrier transformant des États en zone tribale où les consciences sont déstructurées, des conséquences de l’échec sur la longue durée des révolutions anticoloniales et, pour finir, de l’échec « printemps » arabes ? Ces trois points sont les moteurs tragiques des migrations contemporaines.

Pour y faire face, il faut en mesurer avec lucidité les conséquences afin de tenter d’en contrer les effets. Parmi ces conséquences, il y a la manière dont des migrations issues des chaos peuvent déconstruire les peuples, les réduire à des multitudes au sein desquelles les communautés d’origines supplantent les partis et les syndicats, empêchent la construction de causes communes, font perdre les langues communes et les capacités pour les peuples de se constituer en nations civiques. Car, c’est au sein des multitudes qui sont l’inverse du peuple que toutes les dérives autoritaires sont possibles. Nous en sommes là. En me référent à Victor Serge, je dirais que seule la lucidité permettra d’éviter un nouveau « minuit dans le siècle ».

Didier Leschi, Rien que notre défaite, Le Cerf, 2018.

Didier Leschi, Ce grand dérangement, Tract, Gallimard, 2020.