Bruno Jaffré vient de publier L’insurrection inachevée. Burkina Faso 2014, aux éditions Syllepse. Cet ouvrage retrace l’histoire du pays depuis son indépendance et livre une analyse et un récit détaillé de l’insurrection populaire qui a chassé Blaise Compaoré, au pouvoir depuis 1987 – date où il participe à un coup d’État qui renverse Thomas Sankara. Bruno Jaffré a déjà publié trois ouvrages sur Thomas Sankara et la révolution burkinabè. Il tient un blog sur le site de Mediapart, et anime l’équipe du site thomassankara.net. Il avait donné un entretien pour LVSL en 2017. Celui-ci est réalisé par Tangi Bihan.

LVSL – Pourquoi les Burkinabè se sont-ils soulevés contre leur président Compaoré en 2014 ?

Bruno Jaffré – Le mécontentement s’exprimait déjà depuis de nombreuses années dans le pays. Compaoré a accédé au pouvoir après l’assassinat de Sankara, dans lequel il est impliqué.

De violentes manifestations, voire des émeutes, et des mutineries ont éclaté en 2008 et en 2011. Le pouvoir était honni. La population n’en pouvait plus, elle avait soif de justice, ne supportait plus la pauvreté et la corruption tandis que les dignitaires du régime exposaient sans scrupule leur opulence. Plusieurs initiatives importantes avaient été organisées depuis 2011 pour réfléchir à l’alternance, car le pouvoir était très impopulaire. Et depuis juin 2013, les Burkinabè manifestaient régulièrement par milliers voire par dizaine de milliers, dans toutes les villes du pays, contre la volonté de Compaoré de rester au pouvoir.

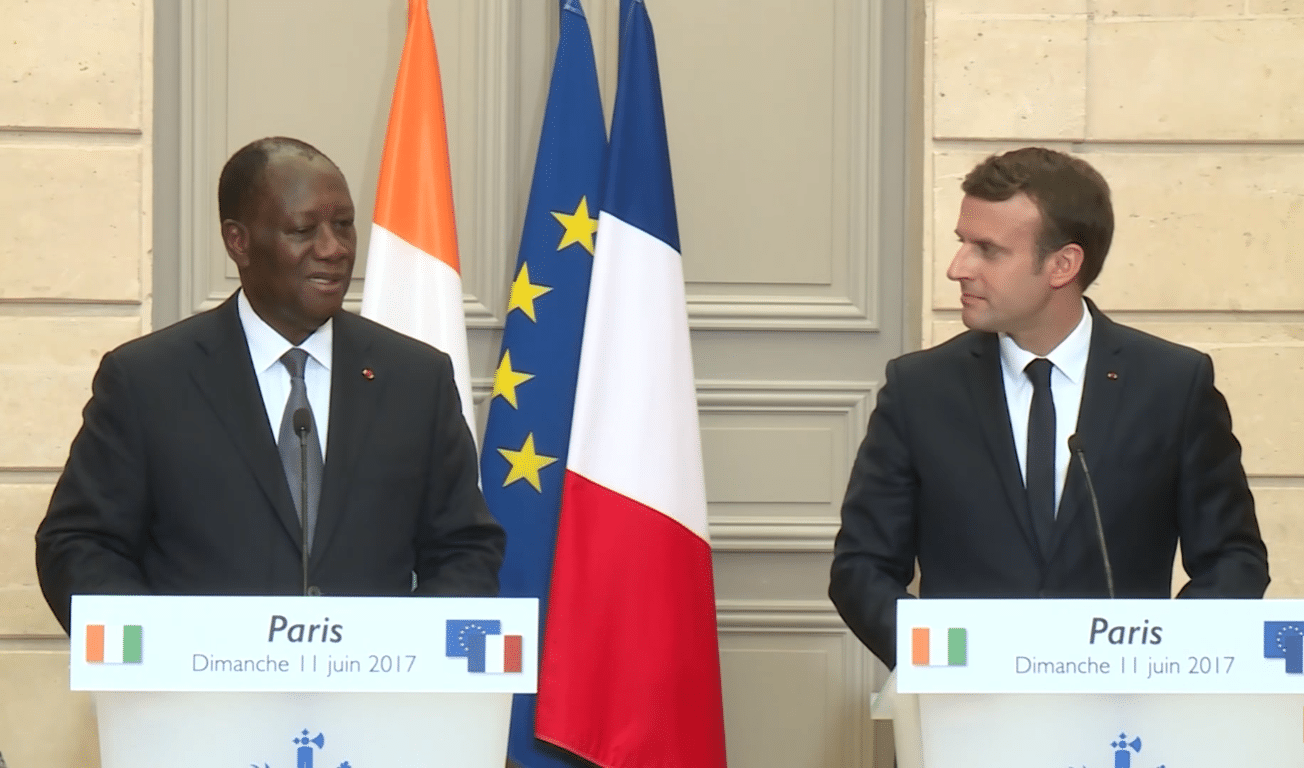

Sa volonté de changer la Constitution via un vote au Parlement a entraîné une réaction immédiate. Il voulait modifier la Constitution pour supprimer la limitation à deux mandats présidentiels et ainsi se présenter aux élections prévues en 2015. Beaucoup sentaient qu’il s’agissait là de l’ultime affrontement. Durant une semaine, se sont succédés appels à la désobéissance civile et à l’insurrection, manifestations massives, manifestations de femmes, appels à empêcher le vote. Le jour du vote, des dizaines de milliers de personnes ont convergé vers l’Assemblée nationale, arrivant de toutes les rues voisines, affrontant les forces de l’ordre des heures durant, progressant pied à pied et finissant par les déborder. L’Assemblée, prise par la foule, est brûlée, et le vote ne peut avoir lieu. Le lendemain midi Compaoré s’enfuit, exfiltré vers la Côte d’Ivoire avec l’aide des militaires français.

LVSL – Comment expliquer la longévité de Compaoré au pouvoir et le fait que le peuple et l’opposition n’aient réussi à le faire démissionner qu’en 2014, malgré les manifestations en réaction à l’affaire Zongo de 1998 et les mouvements sociaux de 2008 et 2011 ?

BJ – On peut en effet considérer que le mouvement de protestation contre l’assassinat du journaliste d’investigation Norbert Zongo représente le réveil de l’opposition, qui ne cessera alors de lutter contre le régime jusqu’à l’insurrection.

La nature du pouvoir a évolué depuis l’assassinat de Thomas Sankara, grâce aux luttes populaires. On peut caractériser le pouvoir de Compaoré en 2014, comme étant à mi-chemin entre la dictature et la démocratie. La période qui a suivi l’assassinat de Sankara a été très répressive, avec des assassinats, de la torture, des pressions de toute sorte dans les entreprises. Une Constitution, démocratique dans les textes, a été approuvée par référendum en 1991, ouvrant le pays au multipartisme, mais pendant très longtemps les gens avaient peur de s’exprimer. C’est la période où j’ai commencé à enquêter sur la vie de Sankara et je peux témoigner que beaucoup de gens qui l’avaient côtoyé refusaient de me rencontrer ou ne venaient pas aux rendez-vous qu’ils avaient pourtant acceptés.

Par ailleurs, le pouvoir n’a cessé de déstabiliser les partis d’opposition par toutes sortes de méthodes, promettant des postes à certains dirigeants, en distribuant de l’argent, etc. Il a réussi à gangrener les mentalités par l’appât de l’argent. Par exemple, les partis n’arrivent pas à faire rentrer des cotisations et les militants monnayent souvent leur participation aux activités. Et il doit y avoir près de 200 partis politiques.

Les partis sankaristes auraient sans doute pu avoir un avenir. La demande était forte au début du multipartisme. Ils ont combattu le pouvoir, subi des attaques de toutes sortes. Mais ils se sont perdus dans des querelles qui les ont rendus finalement peu crédibles.

Les mouvements sociaux de 2008 et 2011 n’ont pas amené un changement de régime, mais ont tout de même montré la faiblesse du pouvoir. Les révoltes étaient spontanées, partant de la base, venant d’un ras-le-bol face à la vie chère ou de collégiens après le décès de quelques-uns de leurs camarades. Des foules se répandaient dans les rues en attaquant les symboles du régime, les maisons des dirigeants ou les locaux de la police et de la gendarmerie. À chaque fois, Compaoré gagnait du temps, cédait sur les revendications des syndicats qui ne représentaient que les salariés pour faire cesser la révolte et négociait des aménagements avec les partis d’opposition. Cela dit, ces mouvements ont contribué à l’émergence de l’idée d’une nécessaire alternance.

La société civile s’est organisée, ainsi que l’opposition qui s’est regroupée dans le Chef de file de l’opposition (CFOP). Cette institution résulte d’une proposition issue d’un « Conseil des sages » mis en place après les puissantes manifestations qui ont suivi l’assassinat de Norbert Zongo en 1998 et 1999. Le CFOP, financé par le gouvernement, est dirigé par le chef du parti d’opposition qui a le plus de députés. Or en 2013, après les élections législatives, l’Union pour le progrès et le changement (UPC), obtient 19 députés. L’opposition est plus forte et l’autorité de son chef Zéphirin Diabré, un libéral, sur les autres partis du CFOP est incontestée, l’Union pour la renaissance/Parti sankariste (UNIR PS) qui dirigeait le CFOP en 2007 n’en avait que 4. C’est le CFOP qui va initier les manifestations en 2013.

LVSL – Pourquoi un livre sur l’insurrection de 2014 ?

BJ – Le travail de recherche que je mène sur Thomas Sankara n’a pas cessé depuis 1989, date de sortie de mon premier livre, et il m’a amené à retourner très régulièrement au Burkina Faso. Lorsque l’insurrection a chassé Blaise Compaoré, j’ai ressenti une joie immense, une reconnaissance envers certains acteurs qui avaient été aux premiers rangs et une grande admiration pour ce peuple. Je voulais faire connaître tout cela. Ces événements m’ont redonné la capacité d’écrire que j’avais perdue.

Par ailleurs, nous vivons une époque d’insurrections dans le monde entier. C’est passionnant et cela nous redonne de l’optimisme, cependant nous les connaissons mal. J’avais du mal à me lancer, mais un militant de Survie [1] me poussait à écrire depuis un moment, puis un journaliste burkinabè, car il trouvait les livres parus au Burkina insuffisants, et enfin quelques militants de ce pays m’ont incité à le faire. J’écris ainsi dans l’introduction que mon ambition est aussi de « restituer aux Burkinabè leur insurrection ». Les enquêtes m’ont permis d’accéder à des informations que beaucoup ont reconnu, après lecture, ne pas connaître. Mais il reste des inconnues comme l’enchaînement des décisions au sein de l’armée, notamment les raisons pour lesquelles elle n’a pas ou peu tiré alors qu’un massacre était possible.

Au fur et à mesure que j’avançais se développaient les insurrections en Algérie et au Soudan. Et je voyais dans celle du Burkina des leçons à tirer, des créations originales, notamment cet amendement à la Constitution [on y revient plus bas dans l’entretien], un inédit sur la scène internationale qu’est la Charte de la Transition, permettant de régler les problèmes institutionnels alors que la communauté internationale se faisait de plus en plus pressante. Mais il était clair déjà que la situation n’était pas révolutionnaire. Je dis souvent dans les débats que cette insurrection était le meilleur que pouvait faire le Burkina, dans une situation éminemment complexe, compte tenu du rapport de forces qui existait alors dans le pays.

Il y a bien d’autres choses que je voulais partager, la stratégie des uns et des autres, le jeu des acteurs si important dans cette situation complexe, la clairvoyance de certains leaders, le courage du peuple, les réformes mises en œuvre, cette formidable résistance au putsch de 2015… bref, partager ma connaissance de ce pays. Au départ, je pensais ne faire qu’une analyse mais j’ai rapidement changé d’objectif. Je suis retourné enquêter au pays, j’ai recherché de la documentation. Je voulais que l’enchaînement des événements soit restitué dans le détail. Ce travail était passionnant. Ce qui s’est passé devait être mieux connu au Burkina, mais aussi par-delà les frontières, comme un exemple, pas forcément à reproduire, mais comme un élément de réflexion utile à tous.

LVSL – Votre livre évoque les différents acteurs de la révolution, notamment l’armée. Quel a été son rôle dans l’insurrection ? Les généraux Honoré Traoré, brièvement chef d’État après la démission de Compaoré, et Isaac Zida, Premier ministre au cours de la Transition, ont pris des positions différentes au cours des événements…

BJ – Ce pays est habitué à voir l’armée jouer un rôle politique. Dès 1966, une insurrection éclate et les manifestants demandent à l’armée de prendre le pouvoir. Elle apparaît structurée, hors des querelles politiques dans lesquelles les populations ne se reconnaissent pas, et même, à l’époque, plutôt intègre. Cette image va se dégrader à la fin des années 1970, alors que le multipartisme est institué mais que le Président reste un militaire, le général Lamizana.

L’armée revient au pouvoir à partir de 1980 et, jusqu’à la Révolution de 1983 ce sont des clans de l’armée qui s’affrontent, bien que souvent liés à des partis politiques.

Et les militaires sont clairement aux commandes après le déclenchement de la Révolution en 1983 (depuis 1980 d’ailleurs), même si quelques intellectuels, représentants des partis révolutionnaires clandestins, sont membres du Conseil national de la Révolution (CNR). L’assassinat de Sankara est l’œuvre d’une partie de l’armée, alliée avec des organisations civiles qui avaient besoin des militaires pour se débarrasser de lui.

Au vu de l’histoire du pays depuis l’indépendance, de la défiance par rapport aux partis qui ne prennent aucune initiative, on comprend mieux l’appel à l’armée en 2014. Le lendemain de la prise de l’Assemblée nationale, une réunion a lieu entre les chefs de l’armée et des dirigeants des organisations de la société civile à la demande du Balai citoyen [2], qui avaient demandé à d’autres personnalités de venir les rejoindre. Le sort différent de ces deux officiers supérieurs s’est joué lors de cette réunion. Les membres de la société civile s’inquiétaient des pillages qui se développaient en ville. Le pays se trouvait dans un vide politique et sécuritaire qu’il fallait combler rapidement.

Le lieutenant-colonel Issac Zida et Honoré Traoré n’ont pas eu la même démarche. Mais ils sont tous deux issus du régime et occupaient des postes importants. Le premier était adjoint au chef de corps du régiment de sécurité présidentiel (RSP), mais aussi officier de liaison avec Guillaume Soro, chef des rebelles ivoiriens et grand ami de Compaoré qu’il considérait comme son « mentor ». Le deuxième était le chef d’État-major de l’armée. Tous les deux ont été mus par leurs ambitions personnelles.

Disons que le général Zida a mieux appréhendé le rapport des forces. Il a participé aux négociations avec la société civile, certainement pour défendre ce qui pouvait l’être encore, alors que le chef du RSP, Gilbert Diendéré, était occupé à organiser la fuite de Compaoré avec l’armée française. Il a pu donc jouer un double jeu. Mais il a rapidement senti le parti qu’il pouvait tirer de cette situation, et que son heure était peut-être arrivée. Contrairement aux autres chefs de l’armée présents, il était le seul à avoir déclaré tout de suite que les insurgés avaient raison. Traoré était perçu comme le représentant de Compaoré, qui l’avait nommé. Il faut se rappeler que durant cette rencontre, personne ne sait encore que Compaoré va démissionner.

Après ces discussions, Zida se rend accompagné des membres du Balai citoyen sur la place qui a retrouvé son ancien nom de « Place de la Révolution » et annonce la démission de Compaoré qu’il vient d’apprendre par téléphone.

Il se retire alors avec quelques amis officiers supérieurs et des dirigeants de la société civile dans un camp militaire et discutent toute l’après-midi et une partie de la nuit. Il acquiert la confiance des civils présents en démontrant sa capacité à rétablir l’ordre dans le pays et aux frontières et finit par obtenir le soutien de toute l’armée. Les dirigeants de la société civile voulaient une personne capable d’imposer son autorité sur toute l’armée, qui accepte finalement qu’il soit Président. Les civils s’opposeront à ce qu’un militaire occupe ce poste, mais Zida réussit par la suite à manœuvrer pour devenir Premier ministre.

LVSL – Les partis d’opposition, les syndicats et la société civile – notamment le Balai citoyen – ont joué un rôle clé également, et de nombreuses tensions les ont traversés…

BJ – En effet. Rapidement d’autres secteurs de la société civile vont accuser le Balai citoyen, qui n’était pourtant pas seul, d’avoir « vendu la révolution » et d’avoir installé l’armée au pouvoir. Il y a une mouvance de la société civile très influente via la Confédération générale des travailleurs du Burkina, le Mouvement burkinabè des droits de l’homme et d’autres organisations de la société civile, plus ou moins contrôlées par le Parti communiste révolutionnaire voltaïque (PCRV) – il se réclame de Staline et de Enver Hodja – qui n’a pas participé à l’insurrection en considérant que la situation n’était pas mûre. Ils se sont lancés avec d’autres dans ces accusations, affaiblissant le Balai citoyen qui avait pourtant fait preuve de courage et de clairvoyance devant le vide dans lequel se trouvait le pays.

LVSL – Une Transition a été mise en place entre la démission de Compaoré le 31 octobre 2014 et l’élection de Roch Marc Christian Kaboré le 30 novembre 2015. Pouvez-vous revenir sur la manière dont elle s’est mise en place et sur les rapports de force qui se sont joués en son sein ?

BJ – La société civile a progressivement pris les choses en main. Elle fonctionnait par assemblées générales. Or le Mouvement du peuple pour le progrès (MPP), né d’une scission du Congrès pour la démocratie et le progrès (CDP), le parti de Compaoré, quelques mois avant l’insurrection, manœuvrait pour infiltrer les assemblées générales avec le clair objectif d’affaiblir le Balai citoyen et de placer ses militants. D’autres militants de la société civile ont cependant réussi à prendre le relais et à passer outre ces difficultés, pour organiser le travail et arriver à un consensus à propos de la Charte de la Transition, puis à entamer les négociations avec les partis politiques puis l’armée.

Cette Charte de la Transition a été adoptée, elle a placé Michel Kafando, un civil, Président de la transition, et Isaac Zida Premier ministre. Elle a mis en place un Conseil National de la Transition (CNT), dont les représentants ont été choisis parmi les différents secteurs de la société, et qui a joué le rôle de parlement durant la Transition. Cette période est particulièrement détaillée dans l’ouvrage car elle me semble fondamentale dans l’explication du compromis obtenu, compte tenu du rapport de forces qui existait alors, et montre l’intelligence politique d’un certain nombre de leaders de la société civile.

LVSL – Les proches de Compaoré ont tenté un nouveau coup d’État à travers le régiment de sécurité présidentielle (RSP), le 16 septembre 2015. Comment expliquez-vous leur échec ?

BJ – La résistance a été immédiate et massive. À Ouagadougou, l’unité s’est réalisée y compris avec les militants du PCRV. Partout en Province, la population bravait le cessez-le-feu, se massait sur les places et autour des casernes en demandant aux militaires de s’opposer au coup d’État. Par ailleurs, Kafando et Zida étant arrêtés, le Président du CNT, Chériff Sy, est entré dans la clandestinité, comme de nombreuses personnalités de la société civile. Deux radios clandestines ont pu émettre successivement et ont relayé les différents appels à la résistance. Chériff Sy appelait les militaires à résister aux putschistes. Finalement la résistance populaire et la pression autour des camps militaires ont fini par décider les officiers intermédiaires à prendre l’initiative de monter à Ouagadougou et à lancer un ultimatum aux derniers militaires du RSP. Dès les premiers coups de feu, les derniers réfractaires du RSP se sont rendus.

Les putschistes ont été condamnés en 2019. Les verdicts, bien que relativement cléments – Diendéré, le chef des putschistes n’a écopé que de 20 ans de prison – ont été accueillis avec satisfaction, sauf par les avocats des accusés. Le procès a révélé en particulier le soutien aux putschistes de Guillaume Soro mais aussi du Mouvement national de libération de l’Azawad [3], dont les dirigeants avaient été soutenus puis accueillis à Ouagadougou dans le passé.

LVSL – Pourquoi parlez-vous d’ « insurrection » et non de « révolution » ? Et pourquoi est-elle, selon vous, « inachevée » ?

BJ – La victoire du MPP aux élections s’est traduite par le retour au pouvoir des proches de Compaoré qui l’ont lâché moins d’un an avant l’insurrection, ce parti ayant été créé en janvier 2014. Il n’y a eu aucun véritable procès contre les dirigeants de l’ancien régime jusqu’ici, ni contre les tortionnaires responsables des tortures après 1987, ni contre les organisateurs, bénéficiaires ou complices du pillage organisé des richesses du pays au profit du clan qui était alors au pouvoir. Et la corruption a fait massivement son retour. Les juges corrompus aux ordres sous l’ancien régime n’ont pas été inquiétés. Ce n’est donc pas une révolution, dans le mesure où le processus mis en place n’a pas entamé le destruction du système mis en place lors du régime précédent. Le système de corruption généralisée semble être revenu, et, si l’on écoute les Burkinabè, avec une ampleur inégalée. L’insurrection m’apparaît donc inachevée car au bout de 5 ans on constate que le même système perdure. Et comme me l’ont confié certains leaders, il est même mieux élaboré car la chute du régime précédent a servi de leçon.

Seuls les fonctionnaires ont obtenu d’importantes augmentations de salaire. Mais leurs syndicats continuent à faire grève et commencent à créer des mécontentements contre leurs mouvements jugés corporatistes, car ils ne représentent qu’une petite partie de la population.

Mais on peut se satisfaire que la procédure judiciaire sur l’assassinat de Norbert Zongo a repris. Les avocats viennent de déclarer que le procès pourra se tenir lorsque François Compaoré, le petit frère de Blaise Compaoré, aura été extradé. De même l’enquête sur l’assassinat de Sankara a pu reprendre et semble avoir beaucoup avancé. Le procès devrait se tenir fin 2020 lorsque le troisième lot de documents issu des archives françaises aura été livré.

Ce sont deux acquis importants parmi les revendications des insurgés.

LVSL – La figure tutélaire de Sankara est réapparue au cours de l’insurrection burkinabè. Quel est l’héritage du sankarisme aujourd’hui au Burkina Faso ? Les grands combats qu’avait à cœur Sankara (la lutte contre le néolibéralisme, contre la prédation des pays du Sud, etc.) trouvent-ils un écho depuis la chute de Compaoré ?

BJ – La figure de Sankara a été la référence de beaucoup d’insurgés. Elle n’est pas réapparue car elle était présente depuis de nombreuses années déjà, notamment depuis la commémoration du vingtième anniversaire de son assassinat en 2007 à Ouagadougou. 2007 correspond aussi à la sortie de nouveaux documentaires. Tous ces films sont vus et revus au Burkina grâce à l’initiative des festivals ciné droit libre créés par des leaders de la société civile. Des concours de dictions de ses discours sont régulièrement organisés. Sankara est adulé au Burkina, et dans la plupart des pays d’Afrique, beaucoup s’en réclament aujourd’hui. Mais cela entraîne une certaine confusion, comme l’explique le chercheur Ra-Sablga Ouédraogo dans cet article.

LVSL – Quel est votre regard sur la situation actuelle du Burkina Faso ? Les attaques de djihadistes se sont multipliées depuis la chute de Compaoré, la haine de la communauté peule se développe, alors que les élections de 2020 approchent…

BJ – La situation est particulièrement grave. Et pour l’instant on ne voit pas d’issue se dessiner. Les attaques ont de multiples sources : les problèmes sociaux, le recul de l’État dans le nord du pays, la désintégration de la Libye pour laquelle la France a une importante responsabilité avec le déversement d’armes et de combattants dont les intérêts sont contradictoires. Le Sahara a toujours été une voie de passage des trafiquants en tout genre, dont la drogue, et cette déstabilisation est pour eux une véritable aubaine.

La stigmatisation des Peuls, ethnie d’éleveurs nomades, n’est pas nouvelle. Il y a toujours eu un racisme latent contre eux. Le problème de la répartition entre zones de pâturage et zone de culture entraîne des conflits récurrents entre eux et les Mossis sédentaires, conflits qui ont déjà occasionnées des morts. Mais jusqu’ici les anciens avaient réussi à éviter que ces conflits se généralisent, intervenant rapidement après les premiers incidents.

Les Peuls sont presque tous musulmans et constituent une part importante de la population dans le nord du pays. Sans doute ont-ils été les premières recrues des djihadistes. Mais d’un autre côté ils subissent des pillages, des menaces, et sont pas du tout protégés. Ils constituent donc une population fragile sensible aux arguments des djihadistes. De plus, des milices d’auto-défense appelées Koglweogo se sont constituées dans les zones rurales où l’État est absent, elles pratiquent une justice expéditive et sont à l’origine des massacres contre les Peuls, comme à Yirgou où il y a eu 49 morts en janvier 2019. Dans les zones jusqu’ici épargnées par les attaques terroristes, il n’y a pas de tels recrutements et la cohabitation perdure.

Quant aux élections, le gouvernement est engagé dans un recensement de la population. L’opposition pense pouvoir l’emporter. Mais dans les conversations chacun se demande si les élections sont opportunes, étant donné le danger que court le pays, alors que, selon le chiffre couramment avancé, près de 35% du territoire échapperait au contrôle de l’État.

Notes :

[1] Survie est une association qui « dénonce toutes les formes d’intervention néocoloniale française en Afrique et milite pour une refonte réelle de la politique étrangère de la France en Afrique ».

[2] Le Balai citoyen est un mouvement citoyen fondé en 2013 sous l’impulsion des artistes Sams’K le Jah et Smockey, considérés alors comme les porte-voix de la jeunesse.

[3] Le Mouvement national de libération de l’Azawad est un mouvement séparatiste touareg engagé dans la guerre au Mali depuis 2011. Il fut soutenu par Blaise Compaoré et la France a aussi tenté de s’appuyer sur lui dans la lutte contre les djihadistes.