La mort du général iranien Qassem Soleimani, tué par un drone américain, sonne comme une revanche pour les États-Unis contre leur principal adversaire géopolitique au Moyen-Orient. L’humiliation de la crise des otages de 1979, les multiples revers diplomatiques infligés par l’Iran aux États-Unis, le soutien logistique et financier aux groupes anti-américains du Liban et d’Irak, ont contribué à faire de la République islamique d’Iran un représentant emblématique de « l’axe du mal » des néoconservateurs américains. L’hostilité des Iraniens aux États-Unis, quant à elle, puise à une source plus profonde. Elle trouve ses racines dans la volonté américaine, jamais ébranlée, de s’emparer du pétrole iranien et d’en faire une tête de pont de sa politique moyen-orientale.

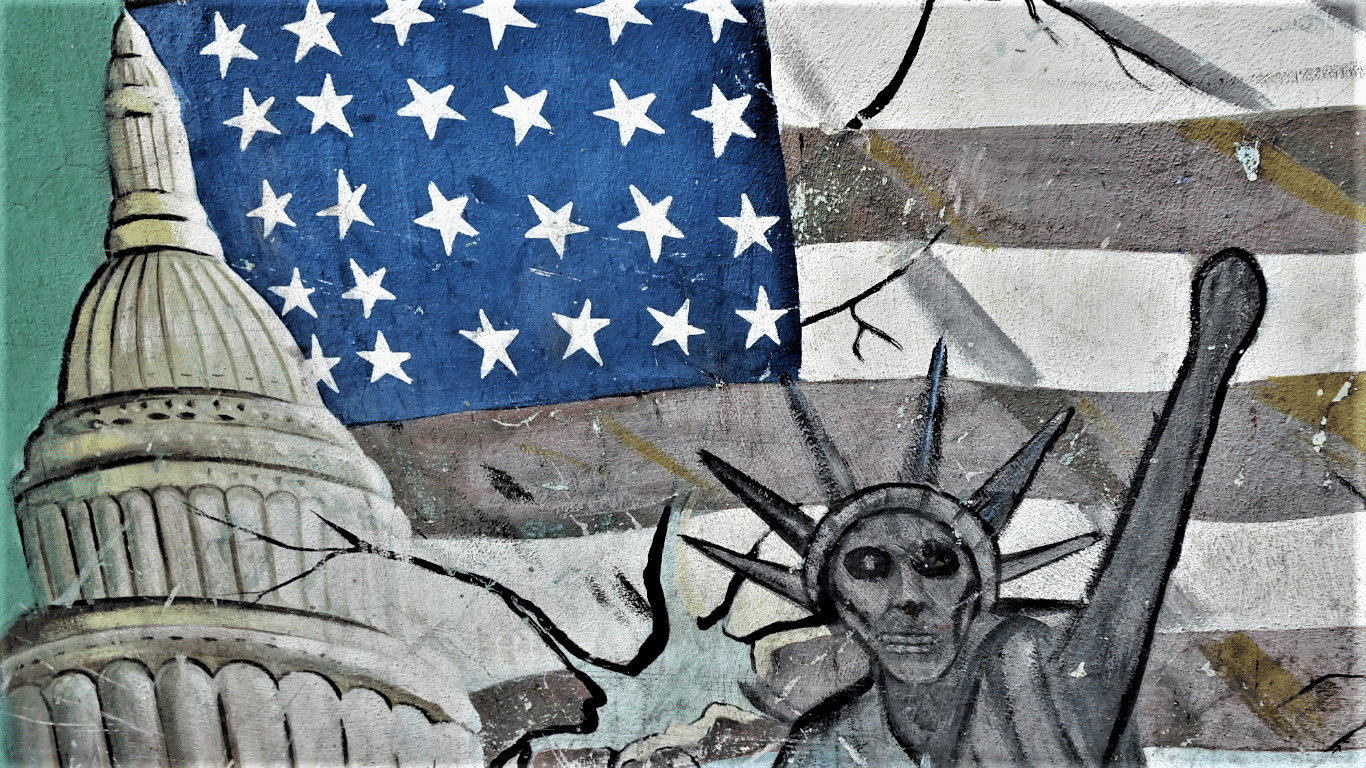

L’ancienne ambassade américaine de Téhéran, lieu de pouvoir incontournable, est désormais un musée dédié tout entier à la dénonciation de l’impérialisme américain. Le devenir de cette construction, couverte de peintures murales de propagande associant les symboles américains à la mort et aux bombes, semble matérialiser l’hostilité entre la superpuissance américaine et la République islamique d’Iran, une tension continue depuis la Révolution de 1979. Celle-ci clôt une longue période de coopération et d’alliance diplomatique entre Washington et Téhéran, au cours de laquelle l’Iran, alors connu comme le « gendarme des États-Unis », était le principal soutien de la super-puissance américaine dans la région.

Les États-Unis en Iran : une puissance lointaine devenue un partenaire hégémonique

Les rapports irano-américains trouvent leur obscur commencement dans un accord signé en 1856 à Constantinople, entre l’ambassadeur américain et le représentant du pays que l’on appelle encore, à l’international, la Perse. Désireux de desserrer l’étau dans lequel les influences rivales de la Russie tsariste et de l’Empire britannique maintiennent son pays, le jeune Shâh Naser od-Din cherche à multiplier les alliances, et le traité de commerce signé avec la jeune république suit de près celui signé en juillet avec le Second Empire français. La signature du traité n’est néanmoins pas suivie par l’entretien de relations permanentes, qui devront attendre la fin du siècle. Si la présence américaine croît en même temps que l’importance mondiale des Etats-Unis, et que le pouvoir iranien a parfois recours à des experts américains dans ses projets de réforme, la jeune nation reste dans l’ombre des influences russes et britanniques, qui après des décennies de tensions se partagent le pays en 1907, grâce, entre autres, aux bons offices de la IIIe République Française.

Si l’importance de l’action américaine dans le coup d’État de 1953 fait toujours débat, les États-Unis apparaissent dès lors aux yeux de l’opinion comme un ennemi de la souveraineté nationale iranienne

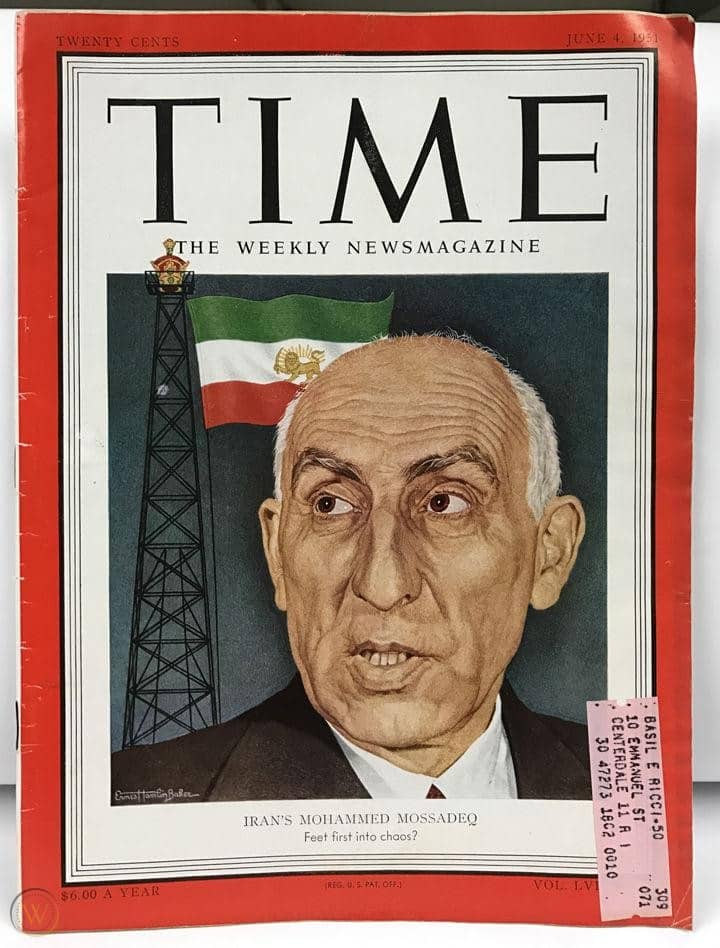

Tout change après la Seconde Guerre mondiale : au Moyen-Orient comme ailleurs, les États-Unis, qui ont participé aux côtés des britanniques à l’occupation préventive du pays, remplacent progressivement le Royaume-Uni et la France comme principale puissance occidentale. La nomination, suite aux élections de 1951, du populaire nationaliste Mohammad Mossadegh au poste de Premier ministre du jeune Shâh Mohammad-Rezâ Pahlavi, est l’occasion d’une première immixtion des États-Unis dans la politique iranienne. Face à la volonté de Mossadegh de nationaliser le pétrole iranien, lésant notamment la puissante firme anglaise Anglo-iranian Oil Company (actuelle British Petroleum), les services secrets américains participent à son renversement. Les entreprises expropriées appellent à un boycott mondial contre l’Iran, soutenu par les compagnies américaines. Le président Eisenhower, cédant à la pression du lobbying des pétroliers américains et de la CIA, donne son aval à l’opération « Ajax » en août 1953. Les services secrets américains supervisent un coup d’État en coopération avec les réseaux britanniques, le Shâh, l’opposition parlementaire iranienne et les entreprises pétrolières lésées, qui aboutit à la démission forcée de Mohammed Mossadegh.

Si l’importance de l’action américaine [1] dans ce coup de force fait toujours débat, les États-Unis apparaissent dès lors aux yeux de l’opinion comme un ennemi de la souveraineté nationale et un soutien du pouvoir royal qui commence à se renforcer après une brève période de démocratie parlementaire.

La pièce maîtresse dans le dispositif d’endiguement du communisme

Solidement installé au pouvoir, Mohammad-Rezâ Shâh ne va cesser d’approfondir ses liens avec les États-Unis, malgré un discours officiel axé sur l’indépendance nationale et la construction d’un modèle alternatif à la démocratie libérale et au marxisme-léninisme. Devant les exemples catastrophiques donnés par les révolutions nationalistes dans les pays arabes (Egypte en 1952, Irak en 1958, qui renversent toutes deux des monarchies pro-occidentales), il devient impératif pour les Etats-Unis de maintenir au pouvoir ce monarque conciliant.

Ainsi soutiennent-ils le Shâh dans ses principales initiatives, qu’elles soient économiques ou militaires. La « Révolution blanche », vaste entreprise de transformation sociale dont la pièce maîtresse est une réforme agraire, se fait avec les encouragements et les conseils américains, prêts à accepter par pragmatisme ses accents vaguement socialisants. Surtout l’Iran devient, par rapport à sa taille, l’un des principaux acheteurs d’armes américaines, le Shâh menant une politique de défense largement au-dessus des besoins de l’Iran, tant par peur du voisin soviétique que par passion personnelle pour la chose militaire.

Le soutien américain, sans faille jusqu’à Jimmy Carter malgré les dérives autoritaires et mégalomaniaques du régime royaliste (le Parti unique est définitivement imposé en 1975, mettant fin au cadre parlementaire qui s’était maintenu au moins formellement jusque là) s’explique par l’importance de la position du pays, frontalier de l’URSS de part et d’autre de la mer Caspienne, dans le dispositif de lutte contre la pénétration communiste au Moyen-Orient. L’Iran fait ainsi partie des membres fondateurs du Pacte de Bagdad, alliance de pays musulmans alignés sur les Anglo-Américains. Le basculement de l’Irak dans le camp soviétique renforce encore l’importance de l’Iran, à la fois potentiel champ de bataille et contre-exemple pro-occidental. Le rôle de l’Iran dans les plans américains est plus important encore dans le Golfe persique, où le pays se voit doté du rôle officieux de « gendarme des États-Unis », accueillant des bases militaires américaines et s’impliquant dans la répression des soulèvements pro-soviétiques des États voisins[2].

En dépit de relations diplomatiques courtoises avec le bloc de l’Est (le Shâh se rend en URSS en 1968 puis accorde au représentant soviétique une place à ses côtés lors des célébrations des « fêtes de Persépolis » en 1971) et des dénonciations morales de l’Occident contenues dans les œuvres publiées du souverain, l’association entre le régime monarchique et l’influence américaine se fait naturellement dans l’esprit des Iraniens comme du reste du monde ; les États-Unis deviennent pour l’opposition – qu’elle s’inspire du marxisme ou de l’Islam politique – l’ennemi à chasser du pays en même temps que le tyran honni. Dans le même temps, les transformations économiques et sociales qui s’accélèrent après la crise pétrolière de 1973, entraînent une occidentalisation de façade d’une partie de la société, rejetée par de larges parts de la population. Ces transformations sont ainsi associées au modèle américain, d’autant plus détesté que les laissés pour compte du boom économique sont de plus en plus nombreux. Sûr du soutien américain et de ses succès économiques, le régime s’enferme dans ses rêves de grandeur et un autoritarisme qui ne s’embarrasse plus des formes démocratiques.

De l’indispensable allié à l’irréductible ennemi

C’est paradoxalement une inflexion dans la politique américaine qui entraîne la chute du régime royaliste, fragilisé dans le même temps par un ralentissement économique et la maladie du souverain. L’élection de Jimmy Carter en 1976 et la mise en avant par son administration de la question des droits de l’homme annonce une complaisance moindre envers les dictatures pro-américaines. Mohammad-Rezâ est obligé d’entamer une timide libéralisation, qui aboutit dès 1977 sur un « Printemps de Téhéran », libération de la parole, y compris politique. Si les États-Unis souhaitent contraindre leur allié à une démocratisation progressive, il ne s’agit néanmoins en aucun cas de le lâcher, et Carter affiche jusqu’au bout son soutien, en passant notamment le nouvel an 1978 aux côtés de la famille impériale, à Téhéran.

Le chute, début 1979, du régime monarchique après plusieurs mois de confrontation violente, entraîne la création d’un régime politique d’un genre nouveau, qui se réclame à la fois du conservatisme religieux de du tiers-mondisme révolutionnaire. La nouvelle République islamique devait-elle naturellement s’engager dans un bras de fer sans compromis avec les États-Unis ? Rien n’était moins certain, dans le contexte d’une révolution encore traversée par des tendances contradictoires et d’une guerre froide où l’URSS représentait un autre objet de détestation pour les nouveaux dirigeants iraniens, tant pour son athéisme qu’en raison des anciens contentieux entre Iran et monde russe. Beaucoup espéraient une politique d’équilibre et le maintien de relations diplomatiques entre la nouvelle République et les pays occidentaux, facilités par la popularité de la révolution khomeiniste parmi les intellectuels de l’Ouest.

En violant ouvertement le droit international, l’aile dure des révolutionnaires interdisait tout retour en arrière et mettait à l’écart les partisans du libéralisme politique.

La prise de l’ambassade américaine par des « étudiants suivant la ligne de l’Imam », légitimés à posteriori par le pouvoir, marque la rupture définitive. Provoquée par l’hospitalisation de Mohammad-Rezâ Pahlavi aux États-Unis, elle est surtout un coup de force politique interne à l’Iran : en violant ouvertement le droit international, l’aile dure des révolutionnaires interdisait tout retour en arrière et mettait à l’écart les partisans du libéralisme politique. Le premier ministre Mehdi Bazargan, grande figure de l’Islam politique et de l’opposition au Shâh, est contraint de démissionner, alors qu’il venait de serrer la main à un diplomate américain. Les tensions s’accroissent encore alors que le nouveau régime remet en cause les contrats d’exploitation qui permettaient aux entreprises pétrolières anglo-américaines d’exploiter le pétrole iranien – la question de la propriété pétrolière, on s’en rappelle, avait motivé le coup d’État de 1953 qui avait placé le Shâh au pouvoir – et procède à une nationalisation massive de l’économie dont les investissements américains font les frais.

L’Iran devient ainsi irrémédiablement un ennemi à abattre pour les stratèges américains, désireux de laver l’affront, d’autant plus que l’élection de Ronald Reagan en 1980 marque le retour à une politique étrangère plus agressive. De rempart face au bloc de l’Est, l’Iran devient un ennemi dont il faut contenir à tout prix l’influence, quitte à agir pour empêcher la défaite de Saddam Hussein, qui envahit l’Iran fin 1980 (ce qui n’empêche pas l’Amérique de Reagan de mettre en place une combinaison pour financer la guérilla Contra du Nicaragua par le trafic d’armes avec l’Iran).

Les États-Unis (et avec eux la France de François Mitterrand) vendent massivement des armes au régime irakien, ce qui ne peut que renforcer l’anti-américanisme, dans le cadre d’un conflit à l’origine d’un traumatisme comparable à celui laissé par la Première guerre mondiale (l’Iran perd entre 350 000 et 500 000 citoyens, dont de très jeunes combattants). Dans le même temps, l’anti-américanisme devient l’une des principales sources de légitimité du régime iranien, au même titre que la « défense sacrée » face à l’envahisseur baasiste. L’année 1988, la dernière du conflit, est marquée par une intervention directe des États-Unis qui détruisent l’ensemble de la flotte iranienne en réaction aux dégâts causés à une frégate américaine par des mines iraniennes. Le 3 juillet, c’est un Airbus civil qui est détruit par l’armée américaine, laquelle plaide la bavure. La détermination des États-Unis à empêcher la progression iranienne dans le Golfe persique ruine les dernières chances de victoire et obligent Khomeini à accepter le cessez-le-feu du 18 juillet.

Le bras de fer se poursuit sans discontinuer au cours des décennies suivantes, avec cependant une intensité variable. Après un activisme important de la République islamique à l’étranger (soutien au Hezbollah durant la guerre civile libanaise, coup d’Etat d’Omar El-Bechir au Soudan en 1980), l’Iran adopte un positionnement plus modéré sous la présidence de Mohammad Khatami (1997-2005). L’élection à la présidence de Mahmoud Ahmadinejad, consécutive à la dénonciation de l’Iran comme membre de l’ « axe du mal » par George W. Bush, entraîne une nouvelle période de tensions caractérisée par les ambitions nucléaires iraniennes.

Le dialogue amorcé par les présidents Obama et Rohani, qui aboutit sur l’accord de Vienne de 2015 et la levée d’une partie des sanctions économiques américaines, s’achève avec l’élection de Donald Trump, dont l’administration accueille les partisans les plus acharnés de la poursuite du bras de fer, jusqu’à envisager l’affrontement direct.

La situation de crise actuelle semble indiquer une désespérante poursuite de la confrontation entre deux pays se définissant mutuellement comme des ennemis. L’anti-américanisme iranien continue de s’afficher à travers le slogan Marg bar Amrikâ (« mort à l’Amérique ») lors de toutes les occasions officielles ; une propagande qui n’avait pas cessé même au plus fort de la détente. Côté américain, l’Iran est perçu comme un avant-poste dont le contrôle est essentiel dans l’affrontement qui oppose les États-Unis à la Chine et à la Russie – et dont l’indépendance géostratégique à l’égard du gouvernement américain fragilise son hégémonie régionale.

Le dialogue amorcé par les présidents Obama et Rohani, qui aboutit sur l’accord de Vienne de 2015 et la levée d’une partie des sanctions économiques américaines, s’achève avec l’élection de Donald Trump, dont l’administration accueille les partisans les plus acharnés de la poursuite du bras de fer, jusqu’à envisager l’affrontement direct

Malgré l’omniprésence de la propagande, le sentiment anti-américain s’est largement estompé dans la population iranienne, comme a semblé le montrer l’étude d’Abbas Abdi (déjà connu pour avoir mis en lumière le traditionalisme d’une large partie de la population dans les années 1970) qui a valu un emprisonnement à son auteur. Dans le même temps, l’appréciation du régime iranien n’est pas monolithique du côté des élites américaines. Les stratèges du Pentagone continuent de voir dans l’Iran un irréductible ennemi, confortés en cela par le lobbying saoudien, émirati et israélien, ainsi que par l’expansion croissante de la Chine dans la région, qui sonne comme un défi à leur hégémonie. Le son de cloche est différent dans les milieux économiques américains, où l’on se demande pourquoi les États-Unis se privent d’un marché de 80 millions de consommateurs, pas plus hostiles que d’autres au modèle culturel qu’ils représentent. Les compagnies pétrolières, quant à elles, mènent un intense lobbying en faveur de l’accord iranien[3]. Moins qu’une nécessité irrémédiable, l’hostilité irano-américaine est davantage le résultat de choix stratégiques et idéologiques anciens, marqués par une vision du monde impériale et unipolaire. Des choix qu’il s’agit, dans l’intérêt de la paix mondiale, de questionner.

Notes :

[1] Pour un compte-rendu détaillé de l’implication de la CIA dans le coup d’État qui a renversé Mohammed Mossadegh, voir William Blum, Les guerres scélérates, ed. Parangon, 2004. Le chercheur Yann Richard (L’Iran : de 1800 à nos jours, ed. Flammarion, 2009) tend quant à lui à relativiser l’importance du rôle des services secrets américains.

[2] Le rôle de l’Iran comme “gendarme” des États-Unis avant la révolution de 1979 est détaillé dans l’ouvrage de Yann Richard, L’Iran : de 1800 à nos jours, ed. Flammarion, 2009.

[3] Tara Shirvani, Siniša Vuković, Foreign Affairs, « Tehran’s power lobby – How energy concerns drive the nuclear deal », 2015. On trouvera dans cet article un compte-rendu du lobbying des principales entreprises pétrolières américaines en faveur de l’accord nucléaire avec l’Iran.