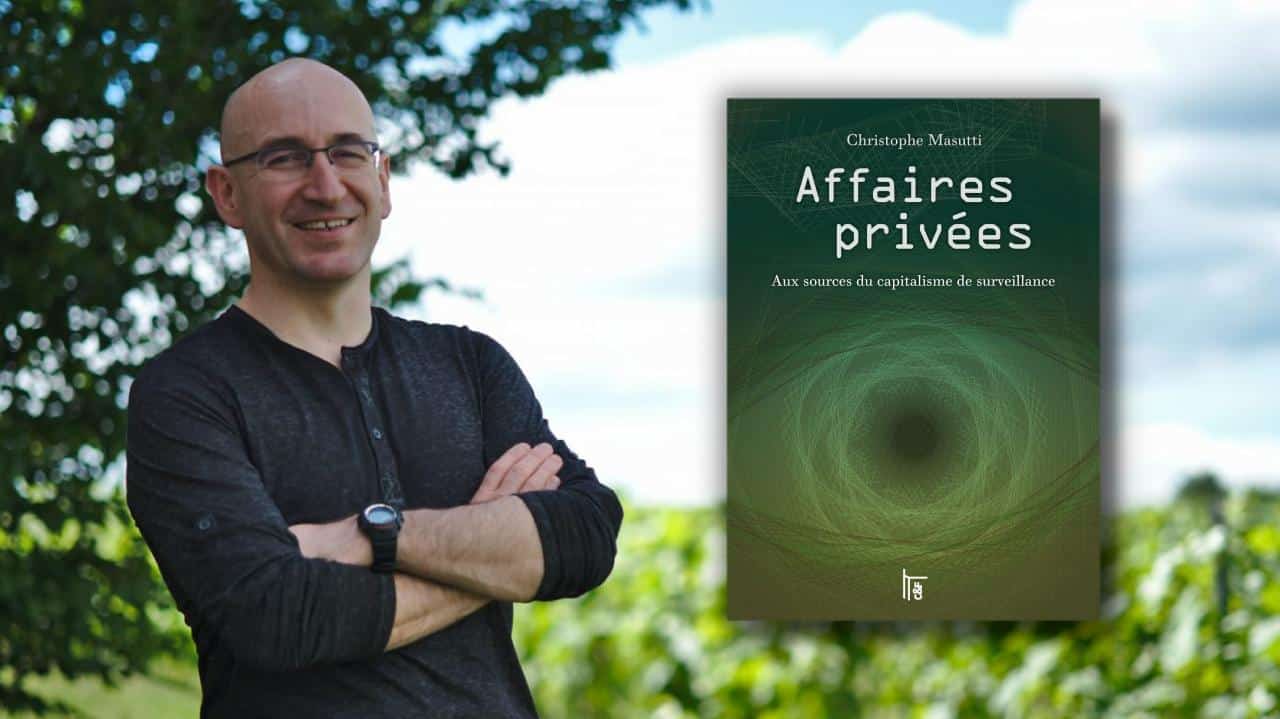

Dans le monde informatisé que nous habitons, chacune de nos conversations, de nos recherches et de nos rencontres est enregistrée, analysée et ses données sont exploitées pour prédire et influencer nos choix. Plus encore, c’est l’espace d’interaction lui-même, ce sont nos formes de sociabilité qui sont organisées de sorte à extraire le plus possible de données : la surveillance et le marché ne cessent de s’immiscer dans notre milieu de vie et nos rapports sociaux. L’enjeu, en ce sens, est-il réellement celui de la protection de la vie privée, ou même de la défense de la souveraineté des États ? Ne s’agirait-il pas plutôt d’identifier un système économique et politique qui repose sur l’appropriation et sur l’exploitation par les entreprises du numérique des données personnelles et de comportement de leurs utilisateurs ? Ce système a un nom : le capitalisme de surveillance, auquel le chercheur Christophe Masutti a consacré un ouvrage, Affaires privées, Aux sources du capitalisme de surveillance, paru en mai 2020. Historien et philosophe des sciences et des techniques, administrateur du réseau Framasoft dédié au logiciel libre et hacktiviste, Christophe Masutti entend présenter ses analyses et ses recherches, autant que des pistes d’émancipation collective. Entretien réalisé par Maud Barret Bertelloni.

NDLR : Le concept de capitalisme de surveillance a été introduit par les éditeurs de la Monthly Review en 2014 pour décrire les stratégies d’hégémonie américaine par le numérique et popularisé par Shoshana Zuboff dans The Age of Surveillance Capitalism (2019). Il désigne à la fois un modèle d’économie numérique, un état de marchandisation invasive de l’espace en ligne et une source de connaissances, de profit et de pouvoir convoitée.

LVSL – Vous proposez dans votre livre une histoire critique du capitalisme de surveillance, croisant l’histoire des technologies de l’information, de l’économie et du marketing. Avant d’explorer cette analyse, qu’entendez-vous par “capitalisme de surveillance” ?

Christophe Masutti – Je considère le capitalisme de surveillance comme un régime du capitalisme qui mobilise des pratiques d’appropriation et de valorisation de l’information comme moteur de rentabilité. C’est un modèle que j’identifie à partir des années 1960, dès que l’informatisation a pu accompagner la recherche de rentabilité des entreprises. Cela a commencé par les secteurs clés de l’économie : les banques, les assurances et dans les organes de la transformation de la société de consommation que sont le marketing et les organismes de crédit. Les entreprises avaient à disposition tout un ensemble de données, en particulier des données clientèle, mais aussi des données relatives aux processus de fabrication : c’est le début de « l’électronicisation » de l’information dans les processus de production. Puis, ces pratiques d’extraction et de traitement se sont étendues aux données de la société en général, à tous les niveaux, pour exercer ce qui caractérise le capitalisme : la recherche de rentabilité et de profit.

« On assiste à l’action combinée des géants et des autorités, qui perpétue le complexe militaire-industriel-financier dont est tissé le capitalisme de surveillance. »

L’objectif de la surveillance, dans ce système, c’est de pouvoir être en mesure d’influencer les utilisateurs, et de développer des modèles économiques qui correspondent au maximum aux exigences de rentabilité. Cela se fait d’une part en accumulant et en maîtrisant l’information que l’on a pour exercer une activité économique et pour consolider sa position de marché et d’autre part en arrivant à un niveau extrême de modélisation et de prédiction – comme le soutient à juste titre Shoshana Zuboff – en influençant les comportements des utilisateurs de manière à ce qu’ils collent aux modèles.

Le point sur lequel je ne suis pas d’accord avec Zuboff, c’est qu’il ne s’agit pas là d’une imposition, de l’expression d’un pouvoir que les monopoles exercent sur nous. Si on ne se concentre que sur cette approche, on en reste à une vision du capitalisme de surveillance comme un ensemble de pratiques coercitives à l’égard des individus qui les contraint à vivre dans une économie immorale, ce qui porte Zuboff à dire que le capitalisme de surveillance serait un capitalisme « malade » qu’il faudrait soigner. Mais c’est surtout une question de culture de la surveillance, une culture qui est partagée par tous les acteurs du système dont nous faisons partie, qui structure notre société et impose ces technologies comme moyens d’appréhender le monde.

LVSL – Cette capacité de surveillance de la part du monde des affaires semble d’une part susciter un rapport d’antagonisme avec les États, mais on assiste aussi à des formes de protectionnisme ainsi que de connivence – comme l’a révélé l’affaire Snowden au sujet du partage des données entre GAFAM et services de sécurité américains. Quelle est la place des États dans ce système ?

C. M. – Partons de la question de la protection de la vie privée. Il est autrement important pour un État de se présenter comme un défenseur de la vie privée. Selon cette logique, les entreprises attentent à la vie privée, il faudrait alors que l’État puisse réguler ce capitalisme qui nuit à la vie des individus. Or, il n’y a pas de capitalisme sans État. C’est là l’importance des révélations Snowden, qui ont eu un effet déclencheur dans la formulation du capitalisme de surveillance, là où on aurait pu ne voir qu’un ensemble de pratiques invasives pour la vie privée qu’il s’agirait de réguler. C’est dans la Monthly Review que furent d’abord analysées les tendances du capitalisme de surveillance, par des chercheurs comme Robert W. McChesney et John Bellamy Foster, qui travaillent sur les mutations du capitalisme et sur la société de l’information.

L’hypothèse de McChesney et Foster, de leur point de vue étasunien, est que le capitalisme de surveillance influence la gouvernementalité dès lors qu’il participe activement à l’hégémonie d’un système impérialiste répondant aux intérêts des multinationales (on pourrait aussi transposer cette analyse à la Chine). Ils remontent dans leur analyse à la fin de la Seconde Guerre mondiale, lorsque les US ont mis en place un complexe militaire-industriel-financier pour pallier la baisse de la demande mondiale et à une phase de surproduction. Ce système consiste d’abord à assurer la demande du point de vue extérieur grâce à l’effort militaire qui impose l’hégémonie américaine par la force (guerre de Corée, guerre du Vietnam, guerre Froide) et du point de vue intérieur grâce à toutes les technologies de marketing et de modelage de la consommation de base propres au développement du capitalisme de consommation. Ce complexe militaire-industriel-financier permet ensuite de pallier la baisse des taux de profit pendant les années 1970 et lors du choc pétrolier en mettant en place un processus de surfinanciarisation de l’économie. Dans ce contexte, les programmes de développement des systèmes de surveillance globale (parmi lesquels figure la création de la NSA) permettent d’assurer la réalisation de ces deux objectifs et le maintien du système. On assiste ainsi à l’action combinée des géants et des autorités, qui permet de perpétuer le complexe militaire-industriel-financier dont est tissé le capitalisme de surveillance. État et capitalisme sont indissociables aujourd’hui.

Le capitalisme de surveillance transforme la politique lorsque les monopoles technologiques font assimiler aux États une doctrine qui stipule que chaque problème a une solution technique (qu’ils sont à même de produire). Cette doctrine, ce technologisme ou solutionnisme, est si intégrée que l’État en vient aussi à modifier le cadre législatif qui le protégeait jusqu’alors de l’effacement du politique face à la technologie : cela commence par l’aménagement du cadre législatif pour permettre le développement d’économies de plateformes. Ce qui revient aujourd’hui, par exemple, à une conception du travail soit à la mode du 19e siècle (le travail à la tâche, les travailleurs du clic) soit, à l’extrême opposé, une transformation totale du travail humain en machine, c’est à dire une négation du travail et l’assujettissement total du travail humain (vivant) à une technique autonome, pour reprendre l’expression de Jacques Ellul.

Mais on peut aussi prendre l’exemple très actuel de StopCovid : cette application est construite à partir de l’idée que l’on va pouvoir mettre une couche technologique pour résoudre un problème qui va devoir se régler de manière médicale et sociale. Et évidemment cette technologie doit être développée par des acteurs privés, parce que l’État n’en a pas les moyens. C’est la même histoire avec la plateforme du Health Data Hub, qui fait qu’on va donner toute la responsabilité de la technique et de l’hébergement des données de santé à Microsoft, alors que tous les hôpitaux s’échangent déjà des informations et des données médicales avec des protocoles bien établis et qu’ils correspondent de manière tout à fait normale et régulière.

« La tâcheronnisation et le travail du clic, c’est du capitalisme de surveillance au premier degré. »

LVSL – Certaines formes de travail, comme les travailleurs du clic – ou plus largement tout le travail de « support » au traitement informatique – ainsi que la fameuse « tâcheronnisation » décrite par Antonio Casilli, font donc partie intégrante du capitalisme de surveillance ?

C.M. – Cette transformation du travail est incluse dans le capitalisme de surveillance. Car la tâcheronnisation, qui consiste à organiser le travail à la tâche souvent par le biais de plateformes, et le travail du clic, ces « micro-tâches » comme la préparation et la saisie de données qui permettent d’entraîner des algorithmes, c’est du capitalisme de surveillance au premier degré : c’est par la surveillance des moindres faits et gestes des tâcherons que l’on optimise le travail humain au point de le confondre avec une machine et qu’on l’assujettit à une technique autonome.

Ces formes de travail sont la négation du travail vivant, comme l’écrivait Marx dans les Manuscrits de 1857-58, dits Grundrisse : « La tendance nécessaire du capital est l’accroissement de la force productive et la négation maximale du travail nécessaire. Et la réalisation de cette tendance, c’est la transformation du moyen de travail en machinerie. » (« capital fixe et développement des forces productives »).

Je prends dans mon livre l’exemple des assistantes sociales en France, qui ont commencé à se syndiquer lorsque leur travail a été transformé à cause de la technique. On a voulu leur faciliter la tâche : elles n’avaient plus qu’à entrer des données et l’ordinateur leur affichait en direct le dossier de la personne, ses droits, ce qu’elles devaient simplement reformuler en mots pour l’assisté. C’était une perte totale du sens de l’assistance sociale, et dans ce cas heureusement le métier s’est retransformé. C’est là une forme de négation du travail, comme dans le cas de l’ingénieur (le travail vivant) qui perd toute une partie de son savoir-faire parce que l’ordinateur est capable de faire des plans tout seul (comme travail mort ou objectivé). Toute une partie du travail n’est plus là, tout ce qui définissait le travailleur comme assistante sociale ou comme ingénieur n’est plus là.

LVSL – L’emprise du capitalisme de surveillance est souvent décrite à partir de sa capacité à prédire et à influencer le comportement des individus. On recense cependant un spectre d’effets bien plus vastes comme le tri social, ou le fait que les espaces en ligne sont structurés de sorte à extraire de nous le plus possible de données. Comment caractériser cette forme de pouvoir ?

C. M. – Le problème de l’encadrement en termes d’analyse de pouvoir, c’est qu’on continue de confondre surveillance et contrôle. La surveillance est un moyen et le contrôle est une fin. Les entreprises, les GAFAM qui surveillent ne cherchent pas à nous contrôler. C’est-à-dire qu’il faut s’abstraire d’une vision coercitive du capitalisme de surveillance, selon laquelle nous serions les sujets sempiternellement soumis à un pouvoir de contrôle. Cette culture de la surveillance que j’évoquais à l’instant est partagée à travers toute la société : nous voulons la surveillance et nous y participons activement, lorsque par exemple un rectorat trouve beaucoup plus facile d’installer des dispositifs de reconnaissance faciale à la porte d’un lycée que d’organiser de la prévention avec les élèves, lorsque nous mesurons l’audience de nos sites internet ou de nos pages Facebook car nous aussi voulons une part de cette économie de l’attention.

LVSL – Vous signalez les limites des approches, comme celle de Zuboff, qui proposent en réponse au capitalisme de surveillance de « sanctuariser » l’intimité et se concentrant sur la protection de la vie privée, ainsi que de celles de défense de la souveraineté des États dans le domaine numérique. Quelles autres approches de lutte voyez-vous pour habiter dignement et librement notre monde informatisé ?

C. M. – Je suis de l’avis que la lutte pour la vie privée est essentielle et perpétuelle, mais qu’elle se place sur un autre registre que celui du capitalisme de surveillance. En ce qui concerne la défense de la souveraineté des États dans le domaine numérique, je veux bien que l’on confie les infrastructures à l’État, mais il va falloir au niveau des constitutions et des garde-fous que l’on développe un système qui soit plutôt résilient par rapport aux risques démocratiques que cela pose. Cela ne veut pas dire pour autant qu’il faut laisser toutes les infrastructures numériques aux entreprises. Mais ça peut être des associations, des collectifs de citoyens, et surtout ça peut sortir à la fois des sphères de pouvoir et des sphères économiques.

« Nous ne sortirons pas de cette soumission tant qu’elle est pensée en termes de pouvoir. L’économie s’appuie sur des processus culturels et des choix collectifs qui ne sont pas contraints, mais des propositions de vie. »

J’essaye donc de définir une autre approche de lutte. À ce sujet, j’essaie d’abord de m’extraire de l’approche postmoderne du contrôle de Foucault et de Deleuze, qui voudrait que nous ne soyons jamais que des sujets, quelle que soit la provenance de ce pouvoir. Ils ne voient pas la naissance de l’économie de la surveillance au moment où ils théorisent cela et sont, selon moi, « coincés » dans leur approche critique des institutions et du pouvoir. Nous ne pouvons pas sortir de cette soumission tant qu’elle est pensée en termes de pouvoir. L’économie fonctionne de manière beaucoup plus subtile : elle s’appuie beaucoup sur des processus culturels et des choix collectifs qui ne sont pas contraints, mais des propositions de vie.

C’est au contraire ce que faisait remarquer Michel de Certeau : nous ne sommes pas que des individus soumis à un pouvoir. Nous émettons dans notre vie de tous les jours de petites résistances – ce sont des manières d’être et des manières de faire – dans les plus petites pratiques discrètes (individuelles et même collectives) en réaction à quel pouvoir que ce soit. Typiquement, c’est le fait de se retrouver en collectif de web fédéré comme Mastodon [le réseau social libre et auto-hébergé, similaire à Twitter], par exemple. Ou c’est le fait de choisir d’avoir un téléphone portable, mais le plus basique qui soit. C’est tout un ensemble de choix qui fait qu’au niveau collectif, il y a une cohérence qui se dégage ; c’est plus qu’un rejet, c’est un ensemble de manières de faire.

LVSL – Plus concrètement, il s’agit donc de faire exister des alternatives viables au capitalisme de surveillance : lesquelles sont-elles et comment les fédérer ?

C.M. – Je ne vois pas seulement des alternatives, mais des choses qui sont déjà là depuis longtemps. Par exemple, l’Internet Engineering Task Force (IETF) qui élabore les standards d’Internet sur un mode participatif et ouvert (les RFC, requests for comments). Tant que cela existera, le web n’appartiendra pas seulement à des firmes. Il y a aussi le web fédératif en P2P (peer-to-peer), le fédiverse : c’est le réseau de services de blogs, de partage d’images et de vidéos, d’organisation d’événements, etc. construits avec des logiciels libres et décentralisés. La normalisation de protocoles comme ActivityPub, un standard ouvert pour les réseaux sociaux décentralisés, contribue à ça sur un mode éminemment collectif.

Mais je ne voudrais pas que l’on comprenne pour autant que les solutions au capitalisme de surveillance sont techniques. Du côté de l’agriculture maraichère les AMAP, qui sont des plateformes collaboratives, en font tout autant partie. Aujourd’hui dans l’économie, il y a plein de manières de concevoir une entreprise. Ce peut très bien être une SCOP, une société coopérative et participative, avec les moyens de production qui appartiennent aux salariés. Évidemment, ce n’est pas une extraction totale du capitalisme, mais une participation sur un mode différent.

Je le vois aussi dans les multiples initiatives créatrices instituées dans l’économie sociale et solidaire ou non instituées comme dans les expériences de ZAD. Par-dessus tout, ce sont des mouvements et en tant que mouvements sociaux, ils sont informels et créent de multiples formes de gouvernementalité et d’équilibre. C’est ce que Marianne Maeckelbergh appelle des « mouvements de préfiguration ». Il faut préfigurer, autrement dit l’adage : faire, faire sans eux, (et au besoin) faire contre eux. S’opposer non pas à un pouvoir (dont on aurait du mal à identifier les vecteurs) mais proposer des savoir-faire et des savoir-être de résistance à des proposition de vie dont nous ne voulons pas. Maeckelbergh a travaillé sur Occupy Wallstreet, mais on peut dire ça des gilets jaunes, de toutes les ZAD… Les ZAD ne se ressemblent pas et pourtant, au moment où se créée la ZAD se créée en même temps un système de gouvernance, une manière d’organiser.

Ces mouvements préfiguratifs se reconnaissent parce qu’il existe malgré tout une certaine cohérence, justement en ce qu’ils sont préfiguratifs, mais aussi parce qu’ils proposent toujours une vision des communs. Toutes ces alternatives, toutes ces initiatives qui peuvent naître, peuvent se reconnaître entre elles et apporter chacune d’entre elles quelque chose à l’autre. Elles ne sont ni rivales ni concurrentes. Il n’y a pas de cohérence établie a priori, ni d’unité nécessaire. C’est ce que j’appelle un archipel, en empruntant le terme à Édouard Glissant : chaque île est différente, mais dans l’histoire de la formation de l’archipel, chaque élément a apporté quelque chose à l’autre.

Pour aller plus loin : Découvrir un extrait d’Affaires privées, ici.