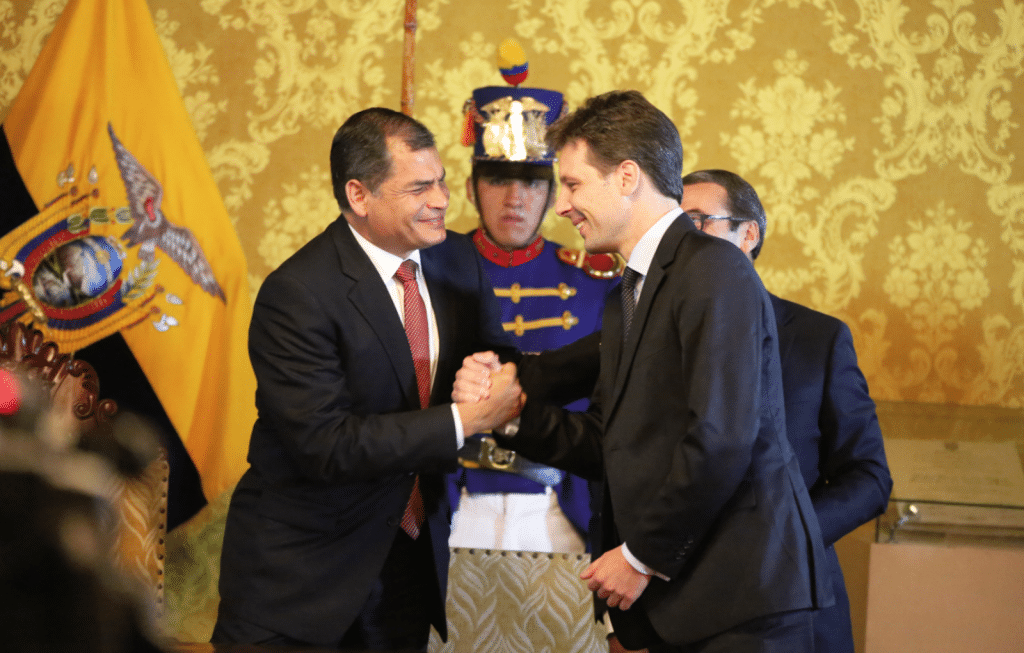

Français de naissance, Guillaume Long a étudié en Grande-Bretagne avant de rejoindre la “Révolution Citoyenne” d’Équateur comme ministre sous plusieurs gouvernements dirigés par Rafael Correa. Il a notamment été ministre des Affaires Etrangères en 2016-2017, lors d’une des phases les plus tendues de l’affaire Julian Assange. Cet entretien est l’occasion pour lui de revenir sur les acquis, les erreurs et les perspectives de la “Révolution Citoyenne” ; sur le cas Julian Assange, et les orientations géopolitiques du gouvernement équatorien ; sur la politique mise en place par le gouvernement de Lenín Moreno ; et sur la nouvelle vague néolibérale et pro-américaine qui balaye l’Amérique latine.

LVSL – Vous avez été ministre sous plusieurs gouvernements présidés par Rafael Correa (2007-2017), avant d’être nommé représentant de l’Equateur aux Nations Unies suite à l’élection de Lenín Moreno. En décembre 2017, vous avez démissionné de votre poste en protestant contre « l’autoritarisme » de Lenín Moreno. Pouvez-vous revenir sur les raisons de ce choix ?

Guillaume Long – J’ai participé à la Révolution Citoyenne [processus politique de rupture avec le néolibéralisme initié par l’élection de Rafael Correa à la présidence de l’Équateur en 2006] depuis son commencement. J’ai accepté, après la fin du gouvernement Correa, d’exercer la fonction de représentant de l’Équateur aux Nations Unies, à partir du moment où le projet de Lenín Moreno s’inscrivait dans la continuité de la Révolution Citoyenne. Comme la politique de Lenín Moreno initiait une rupture assez radicale avec celle de Rafael Correa, j’ai décidé de rompre avec son gouvernement. Le référendum du 4 février [référendum convoqué par Lenín Moreno portant sur des changements constitutionnels en Equateur], en particulier, a été mené de façon complètement anticonstitutionnelle. Il fait partie d’une stratégie réactionnaire de récupération du pouvoir. Son but est de revenir sur dix ans de Révolution Citoyenne par la destruction du leadership de l’ex-président Correa. Être représentant d’un gouvernement comme celui-là, qui cherche à détruire les acquis du gouvernement dont j’ai fait partie en tant que ministre, entrait en contradiction avec mes convictions politiques.

Je pense que le gouvernement de Moreno fait partie de cette nouvelle vague réactionnaire en Amérique latine. On a récemment vu plusieurs gouvernements de droite succéder aux gouvernements progressistes : c’est légitime à partir du moment où c’est le résultat de changements électoraux. Dans le cas de l’Équateur, il est donc légitime que Monsieur Moreno soit au pouvoir puisqu’il a été élu, mais il l’avait été sur une plateforme progressiste de continuité avec la politique de Rafael Correa, et il a effectué une volte-face complète. Il a été jusqu’à dire publiquement qu’il n’aimait pas les citoyens qui avaient voté pour lui, et préférait ceux qui avaient voté contre lui ! Avouer qu’on a menti et manipulé tout le monde, que le programme pour lequel les citoyens ont voté n’est pas celui qui sera mis en application, est assez grave d’un point de vue démocratique.

“Tous les partis politiques – tous, sans exception – et tous les médias équatoriens ont fait campagne pour le “oui” au référendum. Celui-ci a été soutenu par l’oligarchie équatorienne, car il portait sur la suppression d’une loi votée sous la Révolution Citoyenne, qui s’attaquait directement à l’accumulation du capital des grands oligarques”

LVSL – Pouvez-vous revenir sur les conditions dans lesquelles s’est déroulé le référendum du 4 février 2018, et sur les nouvelles orientations politiques de Lenín Moreno ?

Guillaume Long – Lenín Moreno a mené cette affaire intelligemment. Dans les autres pays d’Amérique latine, la contre-offensive de la droite s’est déroulée d’une manière différente : on a mis en place des mesures néolibérales et attaqué conjointement les leaders historiques de la gauche. C’est ce qui s’est passé en Argentine et au Brésil, avec l’attaque portée au leadership de Cristina Kirchner et de Lula dans le même temps que l’on mettait en place des mesures néolibérales. Un virage à 180° a donc été opéré sur tous les plans. Dans le cas de l’Équateur, la droite a pris soin d’attaquer le leadership de Rafael Correa – en l’empêchant de se représenter à l’élection présidentielle via le référendum – avant d’entreprendre des réformes libérales. C’est une stratégie intelligente, qui a permis de tromper un certain nombre d’électeurs de gauche en leur faisant croire que le projet de Lenín Moreno s’inscrivait dans la continuité de la Révolution Citoyenne.

Le référendum consistait en sept questions. Quatre d’entre elles n’avaient aucune importance. Le « oui » l’a emporté facilement tant elles étaient démagogiques. Leur but était d’orienter le vote des électeurs pour les trois autres questions, c’est sur celles-ci que Moreno tenait à gagner. Il l’a emporté sur les sept questions, mais sur ces trois-là avec un pourcentage moindre puisque c’est sur elles que Rafael Correa a fait campagne pour le « non ». Quelles étaient ces trois questions ? L’une portait sur la non-réélection illimitée d’un président d’Equateur : cela vise évidemment la possible réélection de Rafael Correa. Une autre, sur le Conseil de Participation Citoyenne, qui a pour fonction de nommer les autorités de contrôle indépendantes de l’État équatorien : le procureur, la cour des comptes, la cour constitutionnelle, le conseil de la magistrature… Ces instances ont la capacité d’exercer un contrôle sur l’État en Équateur, via une forme de judiciarisation de la politique. Suite au référendum, les anciens membres de ce conseil ont été limogés ; Moreno a promis des élections pour en nommer de nouveaux, mais en attendant, pendant la transition, c’est le Président Moreno lui-même qui nomme les membres de ce conseil… qui pourront à leur tour nommer tous les drigeants de ces instances judiciaires. Cela lui permet de nommer des personnes qui persécutent légalement ses opposants. C’est un exemple typique de judiciarisation de la politique en Amérique latine, qui permet aux néolibéraux d’écarter du pouvoir leurs adversaires.

“La droite voyait en Lenín Moreno quelqu’un capable de tuer politiquement Rafael Correa à l’intérieur de son propre parti. C’est là toute la tragédie, et en même temps le génie de cette opération politique : un Cheval de Troie a été placé dans Alianza Pais (le parti de Rafael Correa) pour en expulser la mouvance “corréiste””

LVSL – Jorge Glas, vice-Président équatorien sous Rafael Correa, a été victime d’une procédure d’impeachment et condamné à 6 ans de prison pour « corruption ». Qu’en est-il ?

Guillaume Long – Jorge Glas a été emprisonné, et Moreno se sert de ces mécanismes judiciaires pour attaquer tous les sympathisants de l’ex-président Correa – voilà pour la deuxième question importante de ce référendum, dont il fallait lire l’astérisque et l’annexe pour en comprendre le contenu, et qui donne de facto les pleins pouvoirs au Président Moreno.

La troisième question importante de ce référendum portait sur l’élimination de l’une des lois les plus progressistes votées sous Rafael Correa, qui avait pour objet de lutter contre la spéculation dans la vente, revente et trafic de terres et de biens immobiliers. Elle avait été votée en 2015 avec beaucoup de difficultés. Il s’agissait d’une « winful tax law », dont voici le principe : lorsque survient une augmentation brutale de la plus-value sur une propriété, l’État prélève un impôt extraordinaire sur cette propriété. Cette loi concernait, par exemple, des terres rachetées à 10,000 dollars l’hectare par ceux qui ont obtenu des informations privilégiées grâce à leur réseau ou leur famille (qui sont donc en capacité de savoir que des travaux vont avoir lieu sur ces terres), et qui revendent ces terres à des millions et des millions de dollars grâce aux travaux qui ont été effectués dessus. Ils achetaient donc des terres agricoles à trois fois rien, et devenaient millionnaires en l’espace d’une nuit. Cette loi sur la plus-value mettait directement en cause l’accumulation du capital des grands oligarques. Son abolition était l’une des conditions posées par l’oligarchie féodale équatorienne (on parle ici des grands planteurs) au gouvernement Moreno pour le soutenir depuis son élection, et soutenir le « oui » au référendum. En théorie, des lois comme celles-ci se débattent et se changent à l’Assemblée nationale, mais l’oligarchie a insisté pour qu’elle soit modifiée à l’issue d’un référendum pour l’éliminer complètement du débat politique équatorien. C’est terrible, parce qu’il y a eu en Équateur une « gauche » qui a défendu le président Moreno jusqu’au bout, alors qu’on voyait bien que le projet qui déboucherait sur la victoire du référendum n’était en rien progressiste !

L’intention derrière ce référendum était en premier lieu de tuer politiquement Rafael Correa. Celui-ci a tout de même récolté 36-37% des voix sur ces trois questions ; cela peut sembler faible, mais il ne faut pas oublier que tous les partis politiques d’Équateur – tous sans exception – ont fait campagne pour le « oui ». [Le Conseil National Electoral d’Équateur a empêché Rafael Correa de créer un mouvement politique à trois reprises]. Tous les médias ont fait campagne pour le « oui ». Avant, tous les médias privés étaient hostiles à Rafael Correa, mais ce n’était pas forcément le cas des médias publics, qui exerçaient une forme de contre-pouvoir. Aujourd’hui, Moreno a limogé tous les PDG des médias publics et en a installé d’autres qui lui sont favorables… et beaucoup plus à droite que les propriétaires des médias privés ! Aujourd’hui, la droite exerce donc une forme d’hégémonie politique via les moyens de communication, comme on n’en avait pas connue depuis trente ou quarante ans.

La droite voyait en Lenín Moreno quelqu’un capable de tuer politiquement Rafael Correa à l’intérieur de son propre parti. Tous les candidats que la droite avait présentés contre Correa à l’extérieur de son parti ont perdu avec un écart considérable. C’est là toute la tragédie de leur opération politique : ils ont trouvé un cheval de Troie qui a réussi, avec l’appui de certains secteurs de l’État, à expulser la mouvance “corréiste” présente à l’intérieur d’Alianza Pais [le parti qui a porté Rafael Correa au pouvoir]. C’est une opération politique terrible, maligne, mais brillante.

LVSL – Il y a donc une stratégie consciente de la part de la classe dominante qui vise à écarter les partisans de Correa du pouvoir ?

Guillaume Long – J’en suis convaincu, bien que n’étant pas partisan des grandes théories conspirationnistes. La droite a trouvé quelqu’un à l’intérieur de notre parti politique pour détruire l’héritage de la Révolution Citoyenne et écarter la personne dont elle avait le plus peur : l’ex-président Correa. Je disais tout à l’heure que Rafael Correa avait gagné 36-37% des voix sur les questions importantes du référendum : il a ces voix, il les a eues tout seul. Ces votes, c’est le noyau dur du corréisme qui subsiste dans les pires circonstances, au moment où les accusations de corruption se multiplient à l’égard des proches de Correa, amplifiées par les médias, et où Rafael Correa n’a même plus de parti politique avec lequel faire campagne ! On a dû faire une campagne complètement à l’écart des moyens traditionnels de communication, via les réseaux sociaux notamment. Les 62-63% de Lenín Moreno sont d’une quarantaine de partis politiques d’Équateur, alors que seules quatre associations (ce n’étaient même pas des partis, plutôt des ONG) ont fait campagne pour le « non ». Vous mesurez le niveau d’asymétrie des forces en présence – et le socle politique de Correa.

Je pense que Rafael Correa fait encore peur à ses adversaires. Il est affaibli, mais ce référendum a permis de montrer que son socle politique est solide. Je pense qu’ils n’ont pas réussi à l’écarter de la lutte politique en Equateur.

“J’ai très peur pour Monsieur Assange. La droite fait pression sur Lenín Moreno pour qu’il se rapproche des Etats-Unis”

LVSL – Vous avez été ministre des Affaires Etrangères de Rafael Correa à l’une des périodes les plus tendues de l’affaire Julian Assange (2016-2017). Craignez-vous que le gouvernement de Lenín Moreno revienne sur le droit d’asile que Rafael Correa avait accordé à Julian Assange ? D’une manière plus générale, pensez-vous que Lenín Moreno remettra en cause la politique d’indépendance nationale par rapport aux États-Unis initiée par Rafael Correa ?

Guillaume Long – Je le crains. Maintenant que Lenín Moreno a gagné le référendum, la droite lui demande d’effectuer des changements très importants en Équateur pour qu’il dispose d’une majorité parlementaire : des changements dans le domaine de la politique économique et de la politique étrangère en particulier. Dans le domaine de la politique étrangère, elle exige un rapprochement avec les Etats-Unis. On est déjà en train de l’observer : l’ambassadeur des États-Unis est omniprésent en Équateur. Il fait la Une de tous les journaux, et on le trouve toujours en compagnie du véritable ministre des Affaires Étrangères en Équateur, c’est-à-dire le ministre du Commerce et des investissements, très à droite.

En ce qui concerne Julian Assange, Lenín Moreno a toujours été contre la politique d’asile qui lui a été accordée. À plusieurs reprises, il a tenu des propos publics très graves, qualifiant notamment Monsieur Assange de « hacker », ce que même les États-Unis ne font pas ! [Assange est reconnu comme journaliste par l’Équateur, et bénéficie à ce titre du droit d’asile] Des déclarations de cette nature sabotent ouvertement la position juridique de l’Équateur qui est devenu, grâce à Correa, une référence en ce qui concerne le droit d’asile. J’ai très peur pour Monsieur Assange. J’espère qu’il continuera à bénéficier de la protection de l’Équateur, d’autant que sa position s’est renforcée ces derniers mois, avec la fin de l’ordre d’arrestation européen et l’abandon des poursuites à son encontre en Suède. Tout l’effort qu’il y a eu de la part d’un certain nombre d’acteurs, notamment médiatiques, pour faire de l’affaire Assange un cas d’abus sexuel, s’est maintenant effondré. Retour à la case départ : si Julian Assange est contraint de demeurer dans l’Ambassade, c’est par crainte d’une demande d’extradition de la part des États-Unis. Il reste au gouvernement britannique un petit argument contre Julian Assange : la liberté conditionnelle qu’il a violée lorsqu’il a changé de juridiction en entrant dans l’Ambassade d’Équateur. D’ordinaire, ce genre de cas se résout avec une légère amende, que l’État équatorien, j’imagine, serait ravi de payer ! Le maximum que pourrait encourir Julian Assange pour cette infraction à la loi britannique serait un mois de prison ; mais durant ce mois, les États-Unis pourraient demander une extradition de ce dernier… Ils ont d’ailleurs signé des accords avec le Royaume-Uni, à travers lesquels ils pourraient effectuer une extradition en vingt-quatre heures.

LVSL – Quel regard politique portez-vous sur Julian Assange et Wikileaks ? Les médias occidentaux mettent en avant une forme de complicité entre Julian Assange et Rafael Correa (unis par leur opposition à l’impérialisme américain). Pourtant, Julian Assange plaide pour une forme de dé-souverainisation du monde (Wikileaks retire tout de même aux États le droit de garder des secrets…), tandis que la Révolution Citoyenne a au contraire inité un processus de re-souverainisation de l’Équateur et de construction d’un État-nation…

Guillaume Long – Je me suis entretenu de longues heures avec Julian Assange, ce qui n’a pas été le cas de Rafael Correa. Ils ne se sont jamais parlé, sauf au cours d’une émission publique, dans laquelle Correa était l’invité d’Assange. Il n’y a aucun “axe Assange-Correa”. Je ne sais pas quelle est la position de Julian Assange sur les questions de souveraineté dans le cas des pays du Sud, je ne sais pas s’il prône une désouverainisation aussi radicale que pour les pays industriels avancés. Mais il y a incontestablement une dimension anarchiste dans la pensée de Julian Assange, qui n’est pas celle de la Révolution Citoyenne d’Équateur. On l’a vu quand Julian Assange a nui à la campagne démocrate d’Hillary Clinton, et quand le gouvernement équatorien – j’étais ministre des Affaires Étrangères à l’époque – a coupé la connexion internet de Monsieur Assange, considérant que l’Équateur ne devait s’ingérer d’aucune manière dans le processus électoral d’un autre pays. On sait trop bien ce que signifie l’ingérence dans nos propres processus électoraux pour accepter que Monsieur Assange participe depuis notre ambassade, en territoire équatorien et en situation d’asile, à l’élection de Monsieur Trump. Monsieur Assange s’en est plaint sur Twitter, de manière virulente. L’hypothèse d’un axe “Assange-Correa-Poutine” que certains médias se plaisent à promouvoir est donc délirante !

Il y a en revanche une responsabilité de la part de l’État équatorien. On l’a vu avec Chelsea Manning : si Monsieur Assange est extradé aux États-Unis, ce ne sera pas pour y passer du bon temps ! Ses droits humains sont menacés ; l’ONU l’a reconnu comme prisonnier politique. C’est une responsabilité de l’État équatorien que de le protéger. L’Équateur a reçu dans cette affaire une forte solidarité de nombreux pays latino-américains. Souvenons-nous de l’époque où le ministre des Affaires Étrangères d’Angleterre a maladroitement suggéré, en août 2012, qu’il allait envahir l’Ambassade équatorienne dans un raid nocturne ! Il a été obligé de se rétracter, parce que tous les pays latino-américains se sont montrés solidaires de l’Équateur.

LVSL – Vous avez un parcours plutôt atypique, puisque vous avez été ministre d’un gouvernement équatorien alors que vous êtes né et que vous avez grandi en France. Pourquoi avoir choisi de rejoindre le gouvernement de Rafael Correa ?

Guillaume Long – Au départ, j’étais chercheur – je terminais mon doctorat à Londres. Rafael Correa est élu en 2007, et j’avais beaucoup de sympathie pour ses propositions politiques. Un ami, nommé ministre de la Planification et du Développement, me propose de le rejoindre en tant que conseiller. Je me dis que quand il y a des opportunités de cette nature, si on a une conscience politique, si on a un sens de la responsabilité politique, on ne doit pas la manquer. Ce Ministère était très important au début du mandat de Rafael Correa, puisqu’il était au cœur de son activité réformiste (je dirais même révolutionnaire). C’était le Ministère qui était chargé de planifier ce que serait l’Équateur des trente prochaines années, et qui décidait d’une bonne partie de l’agenda législatif. Les projets de lois en sortaient souvent pour être votées à l’Assemblée. Leur but était de transformer les structures de la société ; il y avait une vision très structurelle, très structuraliste derrière ce projet. Ce Ministère était composé en grande partie d’économistes, j’étais l’une des seules exceptions. En tant qu’historien, j’accordais de l’importance à la longue durée et partageais cette vision structurelle de la politique.

J’ai connu petit à petit le Président Correa, au départ sur le dossier de la réforme de l’enseignement supérieur. Ce dernier a été complètement transformé en Équateur via une nouvelle loi sur laquelle j’ai beaucoup travaillé. C’est dans ce contexte que j’ai connu Correa, qui m’a proposé de présider un conseil d’État sur la qualité de l’enseignement supérieur. Je suis devenu un personnage public lorsque ce conseil d’État a défendu une décision très importante : fermer quatorze universités créées pendant l’époque néolibérale, qu’on appelle en Amérique latine des « universités de garage », qui vendaient, au sens propre et figuré, des diplômes à leurs étudiants. Ces universités faisaient énormément de tort à l’éducation supérieure et au monde professionnel. J’ai donc fait fermer ces quatorze universités, ce qui n’a pas été facile car elles accueillaient 10% de la population étudiante.

“Rafael Correa pensait que la redistribution interne, à elle seule, était insuffisante ; il a mis en application cette vieille idée de la gauche : il faut changer la place de l’Équateur dans la division internationale du travail. Il fallait cesser d’être exclusivement des producteurs de matières premières et d’importer tout le reste”

LVSL – Quel bilan tirez-vous des dix ans de « Révolution Citoyenne » en Équateur ?

Guillaume Long – Je pense que la Révolution Citoyenne a été immensément positive pour l’Équateur. Elle a entraîné une réduction considérable de la pauvreté, qui a concerné près de 2 millions de personnes sur une population de 16 millions. Les inégalités ont chuté : le coefficient de Gini est passé de 0,54 à 0,46 en moins de dix ans [Le coefficient de Gini est un indice qui mesure les inégalités en comparant le revenu des 10% les plus riches et des 10% les plus pauvres de la population, 0 correspondant à une parfaite égalité et 1 à l’inégalité la plus absolue]. C’est un processus qui a réduit les inégalités dans tous les domaines : les inégalités liées à l’ethnie, au genre, etc.

C’est, j’insiste sur ce point, un processus institutionnaliste. Rafael Correa est un institutionnaliste : il a voulu mettre en place des institutions, dans un pays qui en était largement dépourvu. L’État s’est renforcé, et par là-même le contrat social entre les citoyens et le gouvernement. On pourrait entrer dans les détails à plusieurs niveaux (santé, éducation, etc.), mais ce qui fait la spécificité du processus équatorien, si on le compare aux autres processus latino-américains, c’est ce caractère institutionnaliste. La Révolution Citoyenne avait pour but de mettre en place des institutions d’État, là où dans d’autres pays des institutions parallèles ont été créées. Créer des institutions parallèles peut être important en phase de transition quand il y a une urgence et une institutionnalité étatique défaillante. Mais à long terme, les institutions parallèles ne sont pas viables. Il vaut mieux développer les institutions étatiques existantes, quitte à les supprimer pour les remplacer par d’autres, que d’avoir des systèmes à multiples institutions. On ne peut pas avoir trois banques centrales. On peut supprimer celle qui existe et la remplacer par une autre, mais il en faut une seule. C’est ce que Rafael Correa a compris du fait de sa formation d’économiste. Il était préoccupé par l’efficacité (c’est un des mots qu’il employait le plus) de ses réformes, et la rationalité dans l’utilisation des ressources.

Deuxième chose très importante, qui là encore s’explique par la formation d’économiste de Rafael Correa et de son entourage : l’insistance sur le changement de la matrice productive et de la division internationale du travail. Depuis le début, Correa pensait que la redistribution interne, à elle seule, était insuffisante. On pourrait bien sûr réduire la pauvreté en redistribuant les richesses domestiques, mais l’Équateur ne deviendrait jamais un pays prospère, ne jouerait jamais un rôle important dans les prises de décision internationales s’il n’y avait pas une redistribution à l’échelle mondiale. Comme il n’existe pas de gouvernement universel, cette redistribution devait se faire en changeant les structures économiques de l’Équateur : il fallait cesser d’être exclusivement des producteurs de matières premières et d’importer tout le reste. D’où l’importance du secteur de l’éducation supérieure, des sciences et de la technologie, qui a été réformé dans la perspective d’un changement économique de long terme, sur vingt ou trente ans. Si on ne comprend pas cela, on ne comprend pas le “corréisme” comme phénomène politique et économique. L’Équateur est devenu le pays qui investissait le plus dans l’éducation et dans l’éducation supérieure d’Amérique latine par rapport à son PIB : 2,13% d’investissement public dans l’éducation supérieure, quand la moyenne en Amérique latine est de 0,8%, et la moyenne des pays de l’OCDE de 1,7%.

En lien avec ces mesures, Rafael Correa a mené à bien une réforme fiscale qui est la plus ambitieuse de l’histoire récente des Amériques, et peut-être même du monde. On est passé de revenus fiscaux de 3,6 milliards de dollars par an en 2006 à 15 milliards de dollars par an depuis 2015. Les revenus de l’État liés aux impôts ont donc été multipliés par quatre, sans que les impôts n’aient été substantiellement augmentés : 88% de l’augmentation de ces revenus découlent de l’efficacité du prélèvement des impôts qui existaient déjà, et seuls 12% sont liés à l’augmentation des impôts. Cela montre que les riches ne payaient pas leurs impôts, mais aussi que les petites entreprises ne faisaient pas de factures avec la TVA, etc. Aujourd’hui, l’application de la TVA a été généralisée car elle permet à ceux qui la paient d’avoir une déduction d’impôts sur le revenu. Je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, mais des réformes ont été faites de sorte que les gens demandent à ce que la TVA soit prélevée. En conséquence, de l’argent entre dans les caisses de l’État, ce qui lui permet d’investir, de relancer l’économie, et de créer un cercle vertueux.

J’insiste sur l’importance de cette réforme fiscale : d’une manière générale, dans les pays pétroliers, les impôts sont très faibles, car on considère que le pétrole suffit. Quand dans les années 1970 l’Équateur a été frappé par une grande crise, le Président de l’époque a dit : « plus besoin d’impôts, maintenant on a le pétrole ! ». Rafael Correa a fait tout le contraire. Je vous donne tous ces détails car on a souvent en tête une image stéréotypée des pays pétroliers d’Amérique latine dirigés par des gouvernements populistes, qui seraient démagogiques dans leur gouvernance. Cela n’a pas été le cas de Rafael Correa. Il a gouverné pour le futur, et mis en place des institutions et des règles du jeu qui échappent totalement aux stéréotypes que l’on accole aux populismes pétroliers.

LVSL – Comment expliquez-vous que l’économie équatorienne n’ait pas subi le même sort que d’autres pays pétroliers suite à la chute du cours du pétrole à partir de 2014 ?

Guillaume Long – Pourquoi est-ce que l’Équateur ne s’est pas effondré après 2014 ? Parce qu’il y a un plan B. D’ordinaire, les pays latino-américains se sont construits sur un modèle d’agro-export. Correa a tenté de faire évoluer l’Équateur vers un modèle de diversification économique du capitalisme. On peut toujours regretter que ce processus n’ait pas été davantage socialiste, mais il s’agit sans aucun doute d’une modernisation progressiste du capitalisme, doublée de la mise en place d’un Etat-providence qui a permis à l’Équateur de se montrer résistant face à la crise pétrolière de 2015-2016. Rafael Correa a mis en application cette vieille idée de la gauche : il faut changer la place de l’Équateur dans la division internationale du travail ; la redistribution domestique doit se doubler d’une redistribution globale. Même si des critiques peuvent être émises quant à la réussite de cette tâche (certains écologistes radicaux reprochent à Correa d’avoir continué à exploiter le pétrole, par exemple…), je pense que nous avons semé la graine de changements structurels profonds.

La crise de 2015 a été la plus terrible depuis… 1948. À cause de la dollarisation équatorienne, on ne pouvait pas dévaluer le dollar pour accroître notre compétitivité, ni dévaluer le secteur externe. Ajoutez à cela un tremblement de terre, en 2016, qui nous a coûté 3,5% du PIB en reconstruction… Ce que Correa a fait en 2015-2016 relève du miracle. C’est un sujet sur lequel les chercheurs devraient se pencher – les universitaires ont souvent tendance, en sciences sociales, à se focaliser sur ce qui s’est passé, et non sur ce qui ne s’est pas passé. La crise de 1999 en Équateur, lors de laquelle nous avons perdu notre monnaie nationale, a conduit au départ d’un million de personnes, avec en prime un coup d’État, mais elle a pourtant été moins grave que celle de 2015. Et pourtant, la crise de 2015 n’a pas duré : nous avons subi une année de décroissance, qui a été douloureuse, mais la croissance a repris.

Le processus politique de la Révolution Citoyenne en Équateur a donc des caractéristiques qui lui sont propres et qui le rendent très différent d’autres processus politiques progressistes en Amérique latine.

“Une polarisation croissante s’est mise en place entre Rafael Correa et les médias, utilisés par les oligarques pour étendre leur influence”

LVSL – Les relations du gouvernement équatorien de Correa vis-à-vis de la presse ont fait couler beaucoup d’encre. Certains accusent l’État d’avoir bridé la liberté de la presse, tandis que Rafael Correa reproche aux médias dominants leur caractère anti-démocratique (cf son article pour le Monde Diplomatique intitulé « gouverner sous les bombes… médiatiques »). Comment analysez-vous ces relations tendues entre la presse et le gouvernement équatorien, en tant qu’ex-ministre des Affaires Etrangères ?

Guillaume Long – Lorsque nous sommes arrivés au pouvoir, quatre chaînes nationales sur cinq étaient la propriété de grandes banques équatoriennes – pour vous donner une idée de ce qu’était la presse équatorienne. Rafael Correa avait un programme de régulation financière et de lutte contre les abus des banques, qui évidemment n’allait plaire ni aux banques, ni à leurs médias. Une polarisation croissante s’est donc mise en place entre Rafael Correa et les médias. Je pense qu’il était important de mener cette bataille, car elle était dirigée contre le pouvoir des oligarques, qui possédaient une influence politique considérable via ces médias.

Ceci étant dit, nous n’avons peut-être pas toujours été assez fins dans la manière dont nous avons mené cette bataille. Elle a pu nous donner une réputation d’anti-libéraux auprès de certains, alors qu’il n’y a jamais eu aucune forme de répression contre les journalistes, aucune forme de censure contre la presse, même lorsqu’elle était ouvertement alignée sur Fox News, raciste ou machiste. Ce n’est pas seulement une presse qui est néfaste d’un point de vue politique : elle perpétue tous les stéréotypes qui perdurent depuis l’époque coloniale, qu’ils concernent les classes les plus défavorisées, ou les femmes.

Il y eu sans aucun doute un affrontement très violent entre Rafael Correa et la grande presse équatorienne, notamment le samedi lors de son émission hebdomadaire, durant laquelle il répondait en termes extrêment durs aux médias qui s’étaient attaqués à lui du lundi au vendredi. Il a même été jusqu’à déchirer un journal en direct à la télévision, un geste qui a été brandi par les médias comme la preuve qu’il existait une dictature liberticide en Équateur !

Sur la longue durée, nous aurions aimé que cette polarisation soit moins forte. Nous avons voulu créer une chose qui n’existait pas en Équateur : des médias publics – nous avons voulu qu’ils soient des médias publics, et non des médias de propagande qui véhiculeraient notre message. C’est ce que nous n’avons pas réussi à faire. À la fin du mandat de Rafael Correa, les médias publics étaient perçus comme correistas, tandis que les médias privés étaient toujours perçus comme anti-correistas. Aujourd’hui, Lenín Moreno a limogé tous les directeurs des médias publics et les a remplacés par des personnes favorables à son projet politique.

Les médias passent souvent pour des contre-pouvoirs. Mais des “contre-pouvoirs” face à quoi ? Aux pouvoirs publics ? Aux puissances économiques ? C’était une lutte qu’il était nécessaire de mener, même si elle aurait pu l’être avec moins de dureté. Nous étions hyper-réactifs – je le reconnais ! –, parce que nous étions tellement scandalisés par la malhonnêteté des médias qu’au quart de tour, nous ripostions. Je dirais la même chose quant à notre relation avec certaines ONG (je ne parle pas de celles qui étaient directement liées à la CIA, auxquelles nous ne pouvions pas ne pas nous attaquer…), qui avaient une vision quelque peu infantile de la politique, qui nous reprochaient par exemple d’exploiter le pétrole : j’aurais dû chercher à créer des ponts avec elles. Nous étions hyper-réactifs car attaqués par tout le monde, notamment par les Etats-Unis, par les grands pouvoirs économiques, par certains secteurs des forces armées. Nous trouvions injustes que certaines personnes qui se disaient « de gauche » ne comprennent pas la situation dans laquelle nous étions, et ne se montrent pas plus solidaires avec nous !

LVSL – En Europe, la « souveraineté nationale » était il y a quelques années un concept tabou dans les mouvements progressistes. En tant qu’ex-ministre des Affaires Etrangères d’un pays historiquement confronté à l’impérialisme, quel est votre avis sur cette question ?

Guillaume Long – Je pense qu’en Europe, le débat sur la souveraineté nationale est lié à l’Union européenne ; si l’Union européenne était autre, les revendications “souverainistes” seraient moins importantes ! Je suis internationaliste, et je pense que la souveraineté nationale a lieu d’être quand on est confronté à l’impérialisme – pas forcément face à des tentatives d’intégration régionale, comme on a pu en connaître en Amérique latine. Il faut contextualiser la souveraineté nationale ; elle a évidemment son importance, surtout lors de processus de construction d’Etat-nations qui sont encore très fragiles. C’était le cas de l’Équateur en 2006 : les institutions étaient défaillantes, la politique économique était dictée par Washington et non par Quito, et nous avions deux bases américaines sur notre sol. Dans un tel contexte, la souveraineté nationale a évidemment un rôle à jouer !

La souveraineté nationale est un moyen, pas une fin – la fin est l’émancipation des peuples. C’est ce qui est intéressant avec l’expérience de la Révolution Citoyenne : on a eu affaire à un gouvernement patriotique, “souverainiste”, mais qui n’a jamais versé dans la xénophobie ou le chauvinisme. Au contraire : il s’est énormément ouvert à l’internationalisation de nombreux secteurs. C’est le cas du secteur universitaire par exemple, dans lequel nous avons accepté une certaine concurrence internationale lorsqu’elle était intéressante pour l’Équateur. LÉquateur a décrété la citoyenneté universelle, a reçu tous les réfugiés de la guerre civile colombienne qui voulaient y venir (au nombre de 120,000 !), a légalisé le vote des étrangers, leur a permis d’exercer des postes de fonctionnaires, etc. C’est donc une pratique de la souveraineté nationale qui tranche avec un bon nombre d’expériences “nationalistes”, “républicaines” ou “socialistes”, qui parfois se méfiaient des étrangers.

Je répondrais à votre question en affirmant que la défense de la souveraineté nationale est importante, bien qu’il faille penser au XXIème siècle un internationalisme beaucoup plus fluide que le nationalisme très étroit que l’on a pu connaître au XXème siècle.

“L’intégration régionale latino-américaine est compromise par le retour d’une droite hyper-féodale au Brésil, en Argentine ou en Equateur”

LVSL – L’Équateur a fait des efforts importants d’intégration régionale autour de la CELAC, de l’UNASUR [Communauté d’Etats Latino-Américains et Caraïbes et Union des Nations Sud-Américaines, deux institutions internationales qui promeuvent l’intégration régionale des pays latino-américains]. Ces projets ont-ils abouti ?

Guillaume Long – Oui, mais ce projet est en crise : l’UNASUR n’a toujours pas de secrétaire général, la CELAC est affaiblie… Nous avons énormément travaillé à l’édification d’une souveraineté régionale via la CELAC et l’UNASUR. Malheureusement, le grand virement à droite des dernières années permet à l’OEA de revenir au devant de la scène.

LVSL – Et l’affaiblissement de l’ALBA ne doit pas arranger les choses… [Alliance Bolivarienne pour les Peuples d’Amérique, union intergouvernementale fondée en 2004 par Hugo Chavez et Fidel Castro sur des bases anti-impérialistes ; l’Équateur a rejoint l’ALBA suite à l’élection de Rafael Correa]

Guillaume Long – J’ai peut-être une position sur l’ALBA qui tranche avec celle de certains à gauche. J’étais favorable à l’intégration de l’Équateur à l’ALBA, mais j’ai toujours considéré que l’ALBA n’était pas une organisation d’intégration régionale, mais une organisation politique. C’était une plateforme grâce à laquelle l’Équateur pouvait peser dans les espaces multilatéraux. L’ALBA a joué un rôle important au sein de l’ONU lorsqu’il s’est agi de souder les membres autour de positions communes sur toutes sortes de dossiers (droits humains, questions économiques, environnementales…). Mais pour moi, c’est par l’UNASUR que devait passer l’intégration régionale productive, géographique et infrastructurelle. L’ALBA ne peut remplir une telle fonction car elle est de nature politique. On le voit lorsqu’un des pays membres passe à droite et quitte l’ALBA, alors que l’UNASUR promeut l’intégration régionale sur le long terme, que les pays membres soient de gauche ou de droite. Il faut bien sûr un accord idéologique a minima. C’est ce qui a fait le succès de la construction européenne jusque dans les années 90 : avant le grand tournant néolibéral, social-démocratie et démocratie-chrétienne s’accordaient sur le fait qu’il fallait un rôle clef de l’État dans l’économie afin de réguler le capitalisme. Si nous avions un accord a minima sur la nécessité de moderniser le capitalisme, l’intégration régionale avancerait plus vite. C’est ce qui est compromis par le retour de la droite hyper-féodale en Argentine, au Brésil ou en Équateur. Si nous n’avions pas une droite de planteurs mais une bourgeoisie industrielle en Amérique latine, l’intégration régionale serait plus faisable – dans l’enceinte du capitalisme, ce qui n’enlève rien à mes convictions socialistes par ailleurs.

LVSL – Un mot sur le traité de libre-échange entre l’Équateur, le Pérou, la Colombie et l’Union européenne signé par le gouvernement précédent ? Vous vous y étiez opposé à l’époque où vous étiez dans le gouvernement de Rafael Correa.

Guillaume Long – Je m’y suis opposé – pas publiquement puisque je faisais partie du gouvernement. La position du président Correa était au départ de ne pas faire partie de l’accord que le Pérou et la Colombie avaient signé avec l’Union européenne et d’exiger la renégociation. Il y avait à l’intérieur du gouvernement une opposition considérable à la signature de ce traité. Les négociations ont été très tendues, et c’est alors qu’est survenue la crise de 2015. Le grand tremblement de terre a frappé de plein fouet la province qui dépendait le plus de ses exportations vers l’Union européenne. Cela a signé l’échec des opposants au traité. Notre argument s’inscrivait dans une perspective de longue durée : il fallait changer la place de l’Équateur dans la division internationale du travail. Sur la courte durée, une telle solution aurait été douloureuse. On peut être à gauche et avoir de grands idéaux, mais ne pas signer signifiait que l’année prochaine, nos produits allaient coûter le double de ceux de nos voisins… J’étais pragmatique. J’étais opposé au traité, mais pas dogmatique : j’en ai beaucoup parlé avec le Président Correa, et comprenais le dilemme auquel il était confronté. Ces dilemmes sont souvent simplifiés par la gauche (« on est pour ou contre les accords de libre-échange »). Les bananes étaient notre plus grande source d’exportation après le pétrole. Sur la courte durée, il est évident que nous avions besoin d’être compétitifs.

Cet accord de libre-échange est cependant beaucoup moins agressif (bien qu’il le soit indéniablement) qu’un accord signé avec les États-Unis. C’est le jour et la nuit : par rapport aux standards de l’Amérique latine, il s’agit d’un traité très léger. Dans le cas d’un accord signé avec les États-Unis, je pense que j’aurais donné ma démission.

“Je rêve encore d’une société bien plus démocratique et socialiste que celle de l’Équateur d’aujourd’hui. Mais si on tient à arriver au pouvoir et à effectuer de vrais changements, je pense qu’il faut accepter une logique pragmatique et oecuménique, consistant à faire des clins d’oeils à certains secteurs qui ne sont pas “de gauche”, mais qui peuvent appuyer des réformes progressistes”

LVSL – Il existe en Europe un débat sur la pertinence du clivage « droite-gauche ». Le mouvement politique auquel vous apparteniez, Alianza Pais, était idéologiquement ancré à gauche, mais s’adressait plutôt au « peuple » ou à la « patrie » qu’à la gauche. Quel est votre opinion sur la pertinence du clivage droite-gauche dans le monde actuel ?

Guillaume Long – Alianza Pais est un parti qui défend toutes sortes de propositions qui sont traditionnellement celles de la gauche. C’est un parti de gauche, mais aussi un parti de masse, assez pluriel, comme l’a été son expression politique, la Révolution Citoyenne. Celle-ci a été soutenue, à ses débuts, aussi bien par le Parti Communiste que par certains secteurs identifiés comme de “centre-droit”. C’est le produit d’une stratégie consciente de la part de Rafael Correa. J’étais sans ambiguïté à la gauche d’Alianza Pais et à gauche du gouvernement (considéré par la presse comme un des « gauchistes » du gouvernement !), mais j’approuvais cette stratégie. Je me battais avec la droite du gouvernement, mais étais favorable à sa présence au sein du gouvernement.

Historiquement la « vraie gauche », la « gauche pure et dure », ne dépasse pas 3% aux élections en Équateur. Rafael Correa a très bien compris qu’il ne parviendrait au pouvoir qu’à condition d’inclure des secteurs “patriotiques” ou “populaires” de la droite dans son projet de refondation de l’État-nation et du contrat social. Je pense qu’il est impossible, après la grande révolution néolibérale des années 80-90 en Amérique latine, de parvenir au pouvoir avec un projet de « gauche pure et dure ». Maintenant, il faut faire la distinction entre la “droite” féodale d’une part, la “droite” qui accepte une transformation étatiste du capitalisme, des réformes keynésiennes, la mise en place d’un New Deal…

Aujourd’hui, s’acheminer vers la mise en place d’un Etat-providence, après la révolution néolibérale des années 80, est révolutionnaire ! Il existe une gauche (dont le slogan est « tout ou rien ») qui ne veut pas l’entendre, qui considère que toutes les formes de « capitalisme » se valent, qu’il soit néolibéral, keynésien, ou tempéré par un Etat-providence… La Révolution qu’on a faite n’est certes pas celle dont j’ai rêvé lorsque j’avais 18 ou 20 ans ; mais c’est une Révolution dont je suis très fier, parce qu’on l’a faite !

Une petite précision : ce que je dis ne revient aucunement à justifier le blairisme ! [de Tony Blair, premier ministre britannique qui a succédé à Margaret Thatcher et approfondi certaines de ses réformes néolibérales, malgré son appartenance au Parti Travailliste ; par extension, le « blairisme » désigne cette mouvance de la social-démocratie qui accepte le néolibéralisme et ne se différencie plus des partis de droite sur les questions socio-économiques] Le blairisme c’est le néolibéralisme et l’austérité. Je ne dis absolument pas que n’importe quel projet « de gauche » est légitime ! En revanche, il faut que la gauche soit pragmatique, beaucoup plus oecuménique et beaucoup moins fondamentaliste qu’elle ne l’a été par le passé. S’il est possible de faire des clins d’oeil à certains secteurs qui ne sont pas de gauche, mais qui peuvent appuyer des réformes progressistes, il ne faut pas hésiter à les faire. En Équateur, certains secteurs industriels nous ont aidé à changer la société.

Si nous vivions à une autre époque, dans un autre contexte historique, avec d’autres forces, je tiendrais un tout autre discours. Je rêve encore d’une société bien plus démocratique et socialiste que celle de l’Équateur d’aujourd’hui ; mais si on tient à arriver au pouvoir et à effectuer de vrais changements, je pense qu’il faut accepter cette logique pragmatique qui a été celle de Rafael Correa.

LVSL – Ce débat traverse aussi les partis européens. En Europe, le simple fait de restaurer l’État-providence aurait également quelque chose de révolutionnaire…

Guillaume Long – Bien sûr. Cela ne signifie pas nécessairement « revenir en arrière ». On peut très bien restaurer l’État-providence et miser sur de nouveaux secteurs productifs : il faut pour cela investir dans la science et les nouvelles technologies, dans les énergies renouvelables par exemple, qui peuvent créer énormément d’emplois et de même de la croissance.

LVSL – Cela permettrait-il de donner un horizon aux classes moyennes qui, en Amérique latine, se détournent assez rapidement des gouvernements nationaux-populaires qui leur ont permis de sortir de la pauvreté ?

Guillaume Long – C’est l’autre grand débat politique. Parmi ceux qui ont voté pour Guillermo Lasso en 2017 [le candidat de droite qui s’est présenté contre Lenín Moreno, à l’époque où il apparaissait encore comme le successeur de Rafael Correa], représentant des tendances les plus oligarchiques de la droite, un grand nombre de personnes ont bénéficié de la Révolution Citoyenne et sont sorties de la pauvreté grâce à elle. Il y a une dimension esthétique dans ce choix, qui consiste à ne pas voter pour le « candidat des pauvres » car on n’est plus pauvre, et fier de ne plus l’être. Raison pour laquelle je pense que la gauche gagnerait beaucoup à travailler sur son esthétique, et pas seulement sur la dimension éthique de ses propositions.

“Le “populisme”, c’est tout ce que les élites ne comprennent pas”

LVSL – On a parfois qualifié le gouvernement de Rafael Correa de « populiste », ce qui en Amérique latine renvoie aussi bien à Juan Peron qu’à Hugo Chavez. En Europe, certains mouvements progressistes revendiquent ce concept, d’autres le rejettent. Pensez-vous que ce concept soit pertinent, d’un point de vue analytique ou politique ?

Guillaume Long – Sur le plan analytique, je suis d’accord avec les thèses de Chantal Mouffe. Je pense que le “populisme” est d’ordinaire mal défini ; « populisme » vient de « populaire » : ce n’est pas un terme par essence péjoratif. C’est un terme, au contraire, qui me semble pertinent. La politique implique nécessairement une dose de populisme, et l’hyper-politique plus encore. Un climat hyper-politisé est par excellence un moment populiste. Qu’on pense au Général de Gaulle ou à Churchill, il y avait une dimension populiste dans leur pratique ou leurs discours – Il faudrait rappeler aux médias que les héros qu’ils vénèrent ont tous été de grands “populistes” !

Au niveau politique, maintenant, faut-il le revendiquer ? Je ne sais pas. La presse l’utilise de façon tellement floue – ils ont successivement qualifié Bush, Obama et Trump de « populistes » ! – que ce terme finit par ne plus vouloir rien dire. Rafael Correa avait une très bonne définition : il disait que le populisme, « c’est tout ce que les élites ne comprennent pas ». Je n’utilise pas ce terme, car dans la sphère médiatique je pense qu’il est contre-productif de le revendiquer. Il faut donc distinguer plusieurs niveaux : politique et académique.

Le “populisme” n’est absolument pas un terme péjoratif, mais je ne l’utilise pas car je pense que ce serait contre-productif, du moins en Amérique latine.

Entretien réalisé par Vincent Ortiz.

Crédits :

© Vincent Plagniol pour LVSL

© Telesur