À Dubaï, siège de la dernière « Cop » (Conference of parties), le lobby des énergies fossiles se trouvait en position confortable. Pas moins de 2.456 participants à l’événement entretenaient des liens avec le secteur du gaz et du pétrole. Tout indique qu’il en sera de même pour la suivante. La Cop 28 avait été organisée par Sultan al-Jaber, président de la principale compagnie pétrolière des Émirats arabes unis. La Cop 29 le sera par Mukhtar Babayev, qui cumule seize années de direction à SOCAR, le géant pétro-gazier d’Azerbaïdjan. L’omniprésence des intérêts fossiles aux dernières « Cop » fait ressortir le souvenir des premiers « sommets de la Terre », convoqués avec une certaine nostalgie. Pourtant, dès la conférence de Stockholm (1972), le secteur de l’or est présent. Il bénéficie d’un allié de taille : Maurice Strong, pétrolier et sous-secrétaire général de l’ONU. Naviguant entre le Club de Rome et les énergies fossiles, il allait avoir une influence considérable dans la configuration des sommets à venir.

L’histoire se répète-t-elle ?

Le premier « sommet de la Terre » se tient en 1972 à Stockholm. Un événement d’ampleur : douze jours de débats, cent quatre-vingt pays et deux cent cinquante ONG évoquent pour la première fois ensemble l’avenir de la planète.

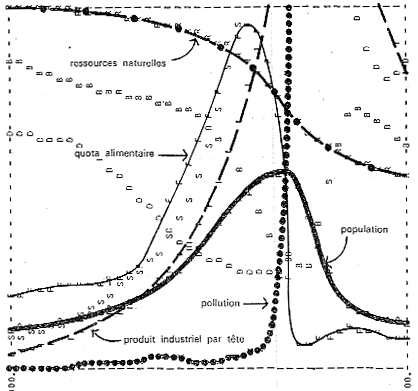

Signe des temps. Ce début de décennie est marqué par des préoccupations environnementales croissantes. Le sommet précède de peu la publication du « rapport Meadows » The Limits to Growth (Halte à la croissance ?). Dans ce best-seller, Donnella Meadows et son équipe cherchent à mettre en évidence l’incompatibilité entre les ressources finies de la planète et un essor économique et démographique infini. Les interactions entre diverses variables sont étudiées : accroissement démographique, niveau d’industrialisation, niveaux de pollution, choix politiques, etc, et une douzaine de scénarios futurs sont élaborés. La plupart présentent des résultats peu enviables : chute de la population provoquée par des pics de pollution, pénurie extrême de ressources1.

À Stockholm donc, ONG et militants sont conviés à participer aux négociations de ce qui apparaît comme la première chance pour une diplomatie climatique multilatérale de voir le jour. Aujourd’hui encore, on s’en souvient comme un laboratoire d’idées, que l’on convoque avec enthousiasme. Dans une archive de l’INA, le journaliste scientifique François de Closets ne tarit pas d’éloges sur l’organisation de ce sommet : « Très rarement a-t-on vu tous les pays du monde aborder un sujet aussi nouveau aussi rapidement » se réjouit-il2.

La réalité est toute autre. Aurélien Bernier, dans un article pour le Monde diplomatique, rappelle le cadre étroit dans lequel s’est tenu le sommet. En amont, vingt-sept intellectuels s’étaient réunis pour préparer ce grand rendez-vous, et avaient accouché du « rapport Founex », du nom de la ville où ils s’étaient retrouvés. Celui-ci pose que le libre-échange doit être préserve coûte que coûte : « Le principal danger, tant pour les pays développés qu’en développement, est d’éviter que l’argument environnemental ne se transforme en argument pour d’avantage de protections. Quand le sujet devient les conditions de production et plus seulement la qualité environnementale d’un produit, il faut tirer la sonnette d’alarme dans le monde entier, car ce pourrait être le début de la pire forme du protectionnisme ».3

Membre du Club de Rome, responsable onusien des événements climatiques, Maurice Strong est actionnaire de multiples géants fossiles et siège au comité exécutif de la fondation Rockefeller.

Alors que la mise en place de barrières commerciales aurait pu constituer un levier pour lutter contre la dévastation environnementale, celle-ci est jugée non conforme au cadre économique dominant. Les principaux points du « rapport Founex » sont repris sous forme de « recommandations » et présentées aux participants du sommet de Stockholm.

La recommandation 103, qui fera consensus parmi l’assemblée, assène un principe fort : « tous les États à la Conférence acceptent de ne pas invoquer leur souci de protéger l’environnement comme prétexte pour appliquer une politique commerciale discriminatoire ou réduire l’accès à leur marché ». D’emblée, la voie protectionniste était écartée ; le premier « Sommet de la Terre » pouvait-il être autre chose qu’une belle série de déclarations d’intention ?

Derrière cette adhésion au cadre économique dominant, on trouve de puissants intérêts.

Maurice Strong : un pétrolier pour diriger la diplomatie climatique

Dans son livre, Le Grand Sabotage Climatique (Les liens qui libèrent, 2023), le journaliste Fabrice Nicolino analyse le rôle du sous-secrétaire général de l’ONU Maurice Strong dans l’orientation néolibérale de nombreux sommets internationaux. Ayant analysé les questions environnementales durant trois décennies, Nicolino ne cesse d’être stupéfait de l’influence de Strong sur la diplomatie climatique. Des années 1970 à la fin des années 2000, on ne peut évoquer un événement mondial sur le climat sans que Strong soit impliqué. Il est partout.

Avant de rejoindre le Club de Rome et de devenir le responsable onusien des événements climatiques, Strong est un businessman. Vice-président du pétrolier privé Dome Corporation à seulement vingt-cinq ans, il devient par la suite actionnaire d’un nombre croissant de géants fossiles (dont Petro Canada), et siège au comité exécutif de la fondation Rockefeller. En 1972, ses multiples liens avec le secteur pétrolier sont multiples et il n’a témoigné aucun intérêt pour les questions environnementales. Et pourtant, c’est à lui que l’on confie la lourde tâche de présider le « sommet de la terre » de 1972 à Stockholm.

C’est Strong qui est à l’origine du Programme des Nations-unies pour l’environnement (PNUE) et de Organisation météorologique mondiale (OMM) pour le compte de l’ONU. Il participe également à la création du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC). Il demeure l’un des organisateur du Sommet de la Terre de Rio en 1992.

Où l’on voit que, dès les années 1970, la diplomatie climatique était entre de bonnes mains…

Du « rapport Meadows » au « rapport Brundtland »

Si le « rapport Meadows » était au contre des discussions lors des sommets des années 1970, le « rapport Brundtland » sera le centre d’attention du troisième sommet de la Terre à Rio en 1992.

Du nom de l’ancienne première ministre norvégienne Gro Harlem Brundtland, c’est ce document qui consacrera le terme de sustainable development – traduit en français par « développement durable ». La définition donnée dans le « rapport Brundtland » est la suivante :

« Le développement durable est un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la possibilité, pour les générations à venir, de pouvoir répondre à leurs propres besoins. »

La conférence de Kyoto (1997) visant à faire reculer l’émission de gaz à effets de serre, est saluée comme une réussite. En 2014, loin d’avoir diminué, elles avaient connu une augmentation de 6,4%

Formulation vague et floue, que l’on trouve à chaque page du « rapport », sans danger, on le devine, pour les intérêts dominants. Fabrice Nicolino rappelle que la traduction française devait encore édulcorer la charge politique du terme : sustainable a d’abord été traduit par « soutenable », puis « durable ». Ce glissement n’est pas anodin : un écosystème est soutenable quand « il maintient, sur le long cours, malgré tous les aléas, ses équilibres et ses fonctions ». Le terme « durable », quant à lui, ne renvoie à aucun mot d’ordre écologique concret.

Quant au « développement », il devait rencontrer l’opposition d’une partie du sud du monde. Aminata D. Traoré, ancienne ministre de la Culture et du Tourisme malienne, en rappelle la teneur dans un article du Monde Diplomatique de 2002 :

« [Le concept] de développement (antinomique avec la notion de durabilité) et celui de mondialisation libérale procèdent de la même logique déshumanisante. Il s’agit, pour l’Afrique, de leur opposer des principes de vie, ainsi que des valeurs qui privilégient l’humain : l’humilité contre l’arrogance. »4

Pour Aminata Traoré, cette conception toute occidentale du « développement » était destinée à pérenniser son hégémonie.

« Toutes les précautions étaient prises pour que jamais le feu ne s’éteigne. L’alliance avec la nature, les différentes formes de solidarité étaient les garantes de cette pérennité, plus forte que la durabilité. […] Mais le développement — même durable — n’est qu’un mot-clé et un mot d’ordre de plus. Il est d’autant plus redoutable qu’il permet la poursuite de la mission « civilisatrice » des puissances coloniales. »

Le « développement durable » allait pourtant devenir l’étendard de la diplomatie climatique ultérieure.

Le défilé des COP

Lors de la dernière COP, quatre jours sur les treize de l’événement ont été accaparé par des discours de chefs d’État, se relayant à la tribune pour y prêcher leur détermination à sauver la planète. C’est le lieu privilégié des déclarations destinées à marquer l’histoire oratoire – on pense à Jacques Chirac déclamant « Notre maison brûle et nous regardons ailleurs » à Johannesburg en 2002. À Johannesbourg comme ailleurs, l’inflation rhétorique semble étroitement corrélée à l’inaction climatique.

La COP 3 à Kyoto, en 1997, reste aujourd’hui citée comme une référence. Elle avait pour but de contenir la hausse des émissions carbone, notamment par des mécanismes de marché. L’enjeu était de parvenir à une baisse des émissions de gaz à effet de serre de 5 % en 2014 par rapport aux niveaux 1990. Les plus grands pollueurs mondiaux n’ont pas daigné se joindre à l’effort. L’Amérique d’Al Gore (que l’on devait célébrer plus tard pour ses documentaires sur le climat) a refusé de ratifier l’accord ; son voisin canadien a jeté l’éponge dès 2011 pour des raisons économiques. En 2014, loin d’avoir diminué, les gaz à effet de serre avaient connu une nette augmentation de 6,4% 5 !

Si l’on ne peut rien attendre de ces événements réunissant le gratin de l’oligarchie pétrolière, la prise stratégique qu’ils offrent pour faire avancer la prise de conscience écologique est-elle négligeable ?

Dix-huit ans plus tard, à Paris, une nouvelle COP fortement médiatisée prenait place. Les hérauts du climat Laurent Fabius, Ségolène Royal et François Hollande allaient ébranler le statu quo. Une limite, destinée à faire référence, était fixée : en aucun cas la température moyenne globale ne devrait dépasser les 2°C. Et les gouvernements proclamaient leur attachement à ce principe.

Bien sûr, ces accords n’étaient nullement contraignants pour les États, peu disposés à accepter une autorité transnationale qui menacerait leur souveraineté. La structure organisationnelle des COP favorise l’immobilisme : les décisions étant prises non pas à la majorité mais au consensus, les propositions les plus ambitieuses sont systématiquement rejetées.

Et c’est ainsi qu’à Dubaï, le terme « sortie (phase out) des énergies fossiles » a été remplacé par une vague formule qui évoque les plus grandes heures du « rapport Brundtland » « Processus de transition hors (transitioning away from) des énergies fossiles ».

Une diplomatie climatique sans COP ?

L’histoire des sommets de la Terre commence avec un pétrolier, et les COP sont fidèles à cette tradition : le président de la prochaine n’est autre que Mukhtar Babayev, qui a travaillé pendant vingt ans pour le compte de la compagnie pétrolière nationale d’Azerbaïdjan – avant, rassurons-nous, de devenir ministre de l’Environnement.

Une mascarade de plus ? Si les plus pessimistes vont jusqu’à jeter le principe même des COP, il faut relever que c’est lors de ces réunions mondiales que les questions environnementales sont mises en avant. Ils peuvent servir de catalyseurs à une prise de conscience plus globale – et de repères pour prendre les États en défaut dans leur manquement aux objectifs climatiques.

Les COP sont également des tribunes pour les pays du Sud, ainsi que le note Thomas Wagner « Les pays du Sud y viennent avec l’espoir d’y obtenir quelque chose. Ils ont bien plus de poids aux COP qu’à Davos ou à l’OMC. Oui, il faut attendre plus des COP, mais en attendre un miracle, c’est ne pas comprendre la complexité des négociations climatiques. »6

Si l’on ne peut rien attendre de ces événements réunissant le gratin de l’oligarchie pétrolière, la prise stratégique qu’ils offrent pour évoquer les questions climatiques et faire avancer la prise de conscience écologique est-elle négligeable ?

Notes :

1 On ne s’étendra pas ici sur la méthodologie de ce rapport. Fortement critiqué à sa sortie par divers économistes néolibéraux (dont Friedrich Hayek, qui mentionne Halte à la croissance ? lors de sa remise du prix de la Banque de Suède en 1974), les marxistes ne lui ont pas réservé une meilleur réception, pointant du doigt son caractère (ouvertement) malthusien.

2 Conférence de Stockholm, JT 13h, ORTF, 19/06/1972 : https://www.ina.fr/ina-eclaire-actu/video/caf94072876/conference-de-stockholm.

3 Aurélien Bernier, « La face cachée des sommets de la Terre », Le Monde diplomatique, Juin 2022.

4 Aminata Traoré, « L’oppression du développement », Le Monde diplomatique, septembre 2002.

5 « Kyoto ou tard », Datagueule, décembre 2015.12/2015.

6 Thibault Wagner, « COP 28 : Qui aurait pu prédire une telle issue ? », BonPote, décembre 2023.