L’union des centristes derrière Joe Biden lui a offert une avance confortable sur Sanders. Les démocrates se retrouvent maintenant dans une drôle de primaire. La course est partiellement suspendue par la pandémie mais Sanders refuse pour le moment d’abandonner sans garanties sur le programme.

« Qu’on en finisse » ! Déjà ?

Depuis l’impressionnant retournement de situation de la fin février, tout le monde clame que la course est terminée : Joe Biden a gagné. Pour les commentateurs, c’est le seul scénario possible. Ils s’appuient pour cela sur deux éléments : les résultats partiels, et les sondages. Dans le décompte des délégués, au 4 avril, Joe Biden est en tête avec 303 délégués de plus que Bernie Sanders. Les sondages quant à eux lui donnent une avance de 20 points pour le moment sur son compétiteur.

Or, il reste encore 1 677 délégués à allouer, soit 42% du total, et l’enthousiasme en faveur de Biden est aussi soudain que faiblard. Seuls 24% des supporters de Joe Biden se disent enthousiastes de soutenir ce candidat, contre 53% pour ceux de Donald Trump. Dans un pays où l’abstention concerne plus d’un électeur sur trois, ce chiffre est très inquiétant pour les démocrates. Et pourtant, en voulant déclarer un vainqueur précipitamment, chacun voit midi à sa porte. Les pro-Biden cherchent naturellement à tirer parti de l’avantage actuel de leur champion. Les démocrates en général cherchent à accélérer l’union derrière un candidat et ainsi délaisser les débats internes pour le face à face avec Trump. Pour les médias, comme les chiffres semblent accablant pour Sanders, la course a moins de saveur et ils s’en désintéressent, tandis que le coronavirus monopolise l’attention.

Cependant, plusieurs éléments viennent questionner cette précipitation. La primaire n’est pas plus longue qu’en 2008 ou 2016 où elle avait été menée à son terme. Alors que les républicains ont déjà leur candidat désigné en la personne du président sortant Donald Trump, la primaire alimente certes les divisions du parti mais aussi le débat d’idées et l’abréger n’est pas nécessairement une stratégie gagnante. Déjà, en 2004, les démocrates s’étaient rapidement unifiés derrière le centriste et consensuel John Kerry. Pari infructueux, celui-ci avait été battu par George W. Bush, réélu pour un second mandat. Aussi, primaire longue ne rime pas nécessairement avec division. En 2008, malgré une course tendue, Barack Obama avait rassemblé tout le parti pour le mener à la victoire et remporter la Maison-Blanche, la Chambre des représentants et le Sénat en 2008. Mais surtout, au vu de la situation sans-précédent à laquelle les États-Unis et le monde font face, sait-on encore qui est le candidat le plus sûr pour battre Donald Trump ?

Joe, « what are you gonna do » ?

Avant de plonger dans le chaos actuel, petit retour sur les péripéties post-Super Tuesday. La coalition éclair derrière Joe Biden lui a permis de sortir victorieux du Super Tuesday le 3 mars. La semaine d’après, le 10 mars, il continue sur sa lancée et rafle cinq des six États en jeu. Aucun événement majeur n’aura en effet permis à Bernie Sanders d’inverser la tendance. Pas de perturbation externes importants : absence de débat, absence de ralliement d’Elizabeth Warren après son abandon (la fracture personnelle entre les deux candidats et surtout leurs supporters semblent prendre le pas sur la proximité idéologique). Pas de révolution interne non plus. Bernie Sanders se refuse encore à attaquer Joe Biden plus férocement. Il n’arrive pas non plus à corriger massivement le problème de mobilisation chez les jeunes qui lui sont certes bien plus favorables mais ne se mobilisent pas suffisamment.

En conséquence, la campagne de Joe Biden se transforme en rouleau compresseur. Bernie Sanders a notamment perdu le Michigan, État le plus important en jeu ce soir-là. La défaite est d’autant plus cuisante qu’en 2016, une victoire surprise dans ce même État avait relancé sa campagne après un Super Tuesday déjà décevant. Le 10 mars, Sanders est sans voix et ne fait aucune déclaration publique. Sur Instagram, Alexandria Ocasio-Cortez prend la parole dans une vidéo qui sonne comme un clip de fin de campagne. Avec apaisement et dans une volonté de réconciliation de l’ensemble du parti, elle partage sa déception et quelques mots positifs pour ses abonnés qui plaçaient tant d’espoir dans la candidature de Sanders. Le lendemain matin, conférence de presse du candidat depuis son fief de Burlington. Tout le monde s’attend à ce que Bernie Sanders jette l’éponge. Et pourtant, il apparaît toujours aussi déterminé.

Après avoir rappelé la terrible situation des États-Unis sur le plan de la santé, de la justice économique ou de la politique carcérale, il interpelle l’establishment démocrate unifié derrière Joe Biden : « Vous ne pouvez pas vous satisfaire de gagner en vous appuyant exclusivement sur les seniors ». Reconnaissant le fait qu’il perd le débat quant à sa capacité à agréger le plus de voix, il rappelle la popularité dont jouit son programme, même chez les électeurs de son adversaire. Il prend date pour le débat du dimanche suivant avec son ami Joe Biden et annonce les sujets de fond qu’il souhaite aborder. Selon lui, les propositions du candidat démocrate sur ces sujets seront déterminantes pour réussir à battre Donald Trump dont, il le rappelle, la défaite est indispensable. Il offre alors aux télévisions le « Moi président de la République » de la primaire démocrate 2020 et interpelle dix fois son compétiteur, lui demandant sujet après sujet : « Joe, what are you gonna do », soit : « Joe que comptes-tu faire pour ça ? ». Les uns y voient une posture de défiance égotique du perdant, les autres une main tendue d’un candidat convaincu de son programme. Le sénateur du Vermont semble attendre des gages de Joe Biden pour lui laisser le chemin parfaitement libre et mettre tout son mouvement au service de la campagne de l’ancien vice-président des États-Unis.

En se focalisant sur le programme, Bernie Sanders se refuse à tomber dans des attaques personnelles. Pourtant, de plus en plus sur Twitter ses supporters partagent des vidéos qui illustrent les lapsus et les formules parfois incompréhensibles de Joe Biden dont l’éloquence s’est détériorée en quelques années. Certains y voient les symptômes d’un début de sénilité chez Joe Biden. Ces faux-pas ne sont certes pas systématiques mais ils sont néanmoins trop fréquents pour être ignorés. On aurait tort d’y voir un simple procès à charge de la part de militants pro-Sanders amers. Plusieurs démocrates, dont Corry Booker, s’étaient permis de mettre le sujet sur la table au cours des mois précédents. Forcément, maintenant que Joe Biden est les candidat-présumé, en parler est plus délicat.

Néanmoins, lors du débat télévisé le dimanche suivant, il faut reconnaître que Biden fait une performance de qualité sur la forme. Sur le fond, il ment à plusieurs reprises sans jamais être corrigé par les modérateurs. Il accuse Bernie Sanders d’être soutenu par neuf Super PACs mais est incapable d’en citer un seul quand Sanders le met au défi : dans son débriefe du débat, le New York Times explique en quoi l’affirmation de Biden est erronée. Il nie avoir appelé à diminuer le budget de la sécurité sociale alors que depuis le mois de janvier la campagne de Sanders a exhumé des vidéos d’archives du jeune sénateur Biden s’enorgueillissant de sa pugnacité dans ce « combat ». Si Joe Biden arrive finalement à remplacer Donald Trump à la Maison-Blanche, les faits alternatifs ont de beaux jours devant eux. Dans tous les cas, il refuse catégoriquement de se prononcer en faveur d’une couverture de santé universelle aux États-Unis. Dommage, c’est le point central du programme de Sanders et cela lui aurait peut-être suffi pour tirer sa révérence.

La pandémie bouleverse tout

Mais depuis ce débat – qui s’était tenu sans public pour cause de distanciation sociale – la course à l’investiture est passée au second plan. Depuis quelques semaines la crise du coronavirus frappe les États-Unis de plein fouet et vient bousculer le cours des évènements.

Le 17 mars, la primaire en Arizona, Floride et Illinois se tient dans une confusion similaire au premier tour des élection municipales en France deux jours plus tôt. Les médias et les autorités sont de plus en plus anxieuses face aux signes d’une propagation de l’épidémie dans le pays. « To vote or not to vote ? That was the question ». Les candidats optent pour deux tons différents : Sanders laisse les électeurs libres de leur choix. Il tweete : « Aller voter en temps de pandémie est une décision personnelle, et nous respectons le choix que vous ferez quelqu’il soit. Si vous allez voter, veillez à suivre les recommandations des experts médicaux. » Biden encourage les électeurs à se rendre aux urnes : « Le droit de vote est le plus sacré de tous. Les autorités font tout pour garantir la sécurité de ces élections. Si vous vous sentez bien, que vous n’avez pas de symptômes, et n’avez pas de risque d’avoir été exposé au virus, s’il vous plait, votez mardi ».

Immanquablement, cela fait polémique, et le Parti démocrate qui s’est refusé à invalider ces élections pour forcer à leur report est traité de criminel par certains. Les files d’attentes devant les bureaux de votes semblent quant à elles encore plus délirantes que d’habitude. Sans surprise, la participation est faible, et n’est que partiellement sauvée par l’importance croissante du vote par correspondance. Aurait-elle été plus élevée si les primaires avaient été reportées et le vote par courrier encore plus facilité ? Probablement. C’est le choix qu’a fait le gouverneur de l’Ohio en reportant la primaire de son État au dernier moment alors qu’elle était prévue le même jour. Elle se tiendra exclusivement en vote par correspondance le 28 avril. D’ici là, d’autres scrutins sont prévus notamment au Wisconsin le 7 avril où le vote par correspondance est massivement encouragé et où le favori est donné largement en tête.

Le premier impact du coronavirus sur les primaires concerne donc l’agenda électoral : une dizaine de scrutins sont reportés au mois de juin, dont la primaire de New York. À l’origine prévue en avril, elle se tiendra finalement le 23 juin. On voit se répéter le scénario de 2016 que beaucoup voulaient éviter : avoir un grand nombre de délégués alloués en juin. Il en restait plus de 800 en 2016, 1100 cette année, plus du quart des délégués ! Or, c’est le scénario cauchemar car, jusqu’à la fin, la course peut théoriquement être renversée. En effet, même si Biden gagnait tous les délégués en jeu en avril (300) et en mai (265), il lui en manquerait encore 219 pour atteindre le graal des 1991 délégués lui assurant la nomination. Comme le moment est plein d’incertitudes, Sanders, bien qu’acculé médiatiquement, ne semble pour le moment pas souhaiter abandonner. Il reste un chemin étroit pour remporter la nomination. Pour cela, il faudrait d’une part que Biden n’arrive pas à incarner un futur président crédible éloquent et visionnaire dans cette période chaotique. D’autre part, souhaiter que, du fait de la crise sanitaire et économiques les propositions de Sanders n’apparaisse plus comme irréaliste mais indispensable aux électeurs des primaires à venir. Ils ont pour certains encore deux mois pour se décider. Dire que le but des ralliements en masse de début mars était justement de plier la primaire rapidement…

De la stature en temps de crise

La deuxième conséquence de cette crise aussi puissante qu’inattendue est de questionner l’argument phare de Joe Biden jusqu’à présent, soit son électabilité. Depuis le début de la campagne, l’équipe de Biden affirmait, sans que cela soit significativement vérifié dans les enquêtes d’opinion, que Biden était le plus crédible des candidats démocrates pour battre Trump. Il aurait plus que les autres la stature de président du fait de son parcours comme vice-président de Barack Obama de 2009 à 2016. Alors que les crises sont censées révéler les leaders, Biden ne brille pour le moment ni par son leadership ni par son allure présidentielle. Il apparait souvent confus en interview ou incapable de rebondir quand son télé-prompteur lui fait défaut. Face au coronavirus, il ne sait pas sur quel pied danser. Il ne fait parti ni du pouvoir législatif ni du pouvoir exécutif et ne peut donc pas avoir d’action concrète effective sur cette crise. Ses prises de paroles ont été dans un premier temps très rares – au point que ses détracteurs se questionnaient une nouvelle fois : « Où est Joe ? » – et dans un second temps peu convaincantes.

Pendant ce temps, le président, à la tête de l’exécutif, voit sa côte de popularité grimper. Il bénéficie de la posture de chef de la nation face à la crise. Dans les sondages, Trump n’a jamais été aussi haut : 45,8% des Américains approuvant son action. Pour la première fois depuis mars 2017, les Américains qui le désapprouvent sont moins de 50%. Aujourd’hui, dans les projections de face à face avec Trump, Biden gagne en moyenne de 6,1 points (Sanders de 4,7) mais on aurait tort d’être rassuré ! D’une part, ces chiffres ne donnent pas le détail dans les swing states. D’autre part, du fait de la crise, Trump bénéficie d’une visibilité énorme qui ne va pas faiblir dans les prochaines semaines. Joe Biden, lui, semble plonger dans l’inconnue la plus totale.

Les conséquences de la pandémie

En attendant, les conséquences financières et économiques de la crise sanitaire ont poussé le Sénat à voter un plan de relance fédéral sans précédent. Il injecte pas moins de 2000 milliards de dollars dans l’économie américaine. Après des années d’austérité budgétaire de façade, le coronavirus fait tomber les masques et révèle la capacité de l’État à intervenir massivement dans l’économie quand la volonté politique est là. Les progressistes martèlent leur message et préparent l’après-crise. Pour Alexandria Ocasio-Cortez, nous vivons « un moment fascinant pour les progressistes car, à aucune moment on a demandé « comment allons-nous payer pour cela ? ». […] Toutes les excuses que l’on nous fait d’habitude pour justifier l’inaction politique sont partis en fumée ». Pour Naomi Klein, auteur de nombreux livres sur l’enjeu climatique, la crise met en pleine lumière l’hypocrisie de cette question du financement. Elle révèle que la véritable question des tenants du statu quo est en définitive : « C’est bien joli mais comment on va faire de l’argent sur ça ? ».

Alors que le nombre de chômeurs a connu une hausse historique en mars (passant de 3,5% à 9%), Bernie Sanders y voit la confirmation que son programme visant à garantir une couverture de santé à tous les Américains sans condition de ressource ni d’emploi est plus nécessaire que jamais. Non seulement car être dépendant de l’assurance santé proposée par son employeur se révèle risqué, mais également car la contagion du virus est d’autant plus puissante que de nombreuses personnes n’ont pas les moyens de consulter ou d’être dépistées. Et le candidat de conclure : « Nous ne sommes pas plus en sécurité que la personne la moins assurée en Amérique. » Joe Biden affirmait encore récemment son opposition au Medicare for All pour ne pas enlever aux salariés la couverture santé proposée par leur employeur et à laquelle ils pouvaient être attachés. L’argument a du mal à tenir quand soudain le nombre de chômeurs fait un bond de 10 millions. De son côté, Bernie Sanders espère que le moment démontre la pertinence de sa proposition, lui qui a mis la couverture santé au cœur de sa campagne. Sans que cela se vérifie dans les sondages en sa faveur pour le moment. Mais la crise sanitaire ne fait que commencer et révèle chaque jour de manière plus brutale l’incurie du système de santé américain. Les semaines à venir vont être aussi terribles que déterminantes.

La campagne de Sanders s’adapte

En attendant, Sanders utilise son organisation de campagne et ses millions de supporters pour mobiliser face à la pandémie. En tant que sénateur il a bien évidemment commencé par peser sur les choix d’allocation des moyens du plan de relance. Avec ses collègues de la minorité démocrate du Sénat il a obtenu certains éléments – comme une aide financière substantielle par un chèque versé à chaque Américain pour le mois à venir. En parallèle, il a organisé plusieurs événements par vidéoconférences avec des experts pour permettre aux centaines de milliers de spectateurs de mieux comprendre la situation sanitaire et économique du pays face à cette crise. Sa campagne étant de fait à l’arrêt, il a également décidé de mettre sa puissance de collecte de fonds au service d’ONG œuvrant en première ligne de la réponse sanitaire. Au 31 mars il avait levé pour elles près de 5 millions de dollars.

La mobilisation électorale étant très limitée ces derniers jours, la campagne met à profit un autre élément de sa base militante : son implantation chez les grands employeurs américains. En effet, Sanders compte de nombreux soutiens et petits donateurs parmi les employés d’Amazon, Walmart ou d’autres entreprises répondant à des besoins essentiels et fonctionnant actuellement à plein régime. Or, ces travailleurs ne bénéficient souvent pas des éléments basiques pour garantir leur santé et leur sécurité sur leur lieu de travail en ces temps de pandémie. Conséquence : les grèves surprises apparaissent à travers tout le pays pour exiger une protection véritable des salariés face au virus. Pour soutenir ces travailleurs qui se battent pour leurs conditions fondamentales de vie, la campagne de Sanders profite de sa base de données pour mettre en lien les employés de ces entreprises, relayer leurs pétitions et les accompagner dans la structuration de leur lutte syndicale souvent naissante.

Cuomo, le sauveur ?

Mais dans cette crise, de manière inattendue, le démocrate qui émerge n’est pas candidat à la Maison Blanche. Il s’agit d’Andrew Cuomo, le gouverneur de l’État de New York, qui est le plus touché actuellement. Le gouverneur est au centre de l’attention et ses conférences de presses télévisées quotidiennes tranchent avec celles du président Trump par leur humanité et leur intelligibilité. Avec cette crise, Andrew Cuomo est à la limite de revêtir les habits d’un président par intérim, comme l’explique le journaliste Philippe Corbé dans sa dernière Lettre d’Amérique. Alors que Biden peine à s’élever au-dessus de la mêlée et que Sanders semble incapable de rassembler au-delà de la frange radicale du parti, quelques démocrates s’interrogent : et si Cuomo était leur sauveur ? Pour cela il faudrait une convention contestée ou une modification des règles de la primaire mais Cuomo coche en effet pas mal de cases intéressantes. Social-libéral pur jus comme Biden il ne fait pas peur à l’establishment. Avec 15 ans de moins que l’ancien vice-président, il dégage beaucoup plus d’énergie que lui. Cuomo a aussi l’avantage d’être apprécié de Sanders avec qui il a porté la gratuité des universités de l’État de New York. Enfin, détail qui n’en est pas un : Cuomo c’est une dynastie, ce que les Américains apprécient – du moins, cela résout en parti le problème de renommée – la name recognition. En effet, son père, Mario Cuomo, fut aussi gouverneur de New York dans les années 1980. Auteur d’un discours d’anthologie à la convention démocrate de 1984, il fut même pressenti comme candidat en 1992. Mais attention à l’emballement, notamment car l’aura médiatique, qu’aucun sondage n’a pu vérifier pour le moment qui entoure Cuomo risque de retomber en partie quand la presse s’intéressera à son action au cours des dix dernières années ayant mené à la fermeture de nombreux lits d’hôpitaux dans son État, ou à ses positions conservatrices sur de nombreux sujets allant du logement social à la protection des travailleurs pauvres ou des sans-abris.

En attendant, Andrew Cuomo fait le show alternant gravité et légèreté. Régulièrement interviewé sur CNN, il a enchainé les prises de bec avec le présentateur de l’émission politique du soir, Cuomo Prime Time. En effet, le frère du gouverneur, Chris, est un des présentateurs vedette de la fameuse chaîne d’information en continu et y tient une émission à son nom. La tension entre les deux est si palpable qu’on peut imaginer qu’elle est surjouée, à la limite du grotesque. Le 17 mars, Chris interpelle Andrew en lui disant : « Je sais que tu es très occupé, mais cela ne t’empêche pas d’appeler maman ». Le 24 mars, il affirme que son frère est nul au basket.

Pourquoi risquer le ridicule à se chamailler entre frères devant des millions de téléspectateurs ? Deux raisons à cela. Tout d’abord, l’ADN de la chaîne CNN qui, comme l’analysait Vox dès 2017, a pris l’habitude de traiter de la politique comme du sport et non comme un débat d’idées afin de booster ses audiences. Ensuite, on peut supposer que cette approche conflictuelle était indispensable pour que Chris Cuomo, le journaliste, ne semble pas complaisant avec Andrew Cuomo, le gouverneur. En agaçant de manière évidente – mais probablement artificielle – son frère dès la première interview, Chris campe le personnage du petit frère intransigeant qui ne laissera rien passer et coupe court aux accusations de collusion d’intérêt. Et pourtant cette pugnacité journalistique n’est que de façade : aucune question sur l’indigence des services de santé new-yorkais ou sur la manière de refonder le système de santé après la crise. Dans tous les cas, la ténacité de Chris à obtenir des réponses d’Andrew a permis de clarifier une chose : Andrew Cuomo ne sera pas candidat à la Maison Blanche en 2020. C’est en tous cas ce qu’il a répété pas moins de huit fois à son petit frère lundi soir.

Un autre harceleur-violeur à la maison Blanche ?

La primaire semble de plus en plus complexe ? C’est sans compter sur le dernier rebondissement, moral et non sanitaire. Tara Reade, collaboratrice de Joe Biden au Sénat dans les années 1990 l’accuse de viol. Il aurait à l’époque passé sa main sous sa jupe et l’aurait pénétré avec ses doigts. Cette accusation vient s’ajouter à la liste de sept femmes s’étant déjà exprimées publiquement au cours de l’année passée pour dénoncer les gestes inappropriés de Joe Biden à leur égard.

L’histoire a beau être vieille de vingt ans, dans l’ère post-Me Too, l’argument consistant à rejeter une accusation sous prétexte qu’elle serait tardive n’est plus suffisant, heureusement. Les soutiens de Biden sont d’autant plus inconfortables face à cette situation car elle révèle une indignation à géométrie variable. En 2018, Brett Kavanaugh était proposé comme candidat à la Cour Suprême. Accusé par deux femmes d’agression sexuelle, sa nomination était restée incertaine jusqu’au dernier moment. À l’époque, les démocrates étaient vent debout contre cette décision, rappelant qu’il fallait croire la parole des femmes qui osaient sortir de l’ombre et dénoncer leurs agresseurs. D’ailleurs, pour éviter que la contradiction soit trop évidente, certains préfèrent supprimer leurs anciens tweet #MeToo, c’est le cas de Symone Sanders – sans lien avec Bernie Sanders malgré son patronyme. Pour le moment aucun média d’ampleur n’a décidé de confronter Joe Biden à ces accusations mais la situation sonne comme un test pour l’intégrité morale des démocrates. En 2020, la parole des femmes victimes d’agressions sexuelles est-elle respectée et protégée ou les élections de novembre verront elles s’affronter deux hommes accusés de harcèlement sexuels, Trump et Biden ?

It’s not over, til it’s over

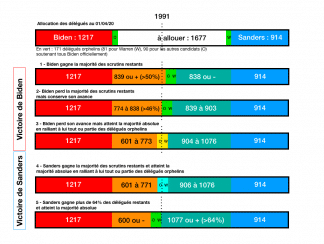

Tous ces bouleversement nous amènent à interroger la conviction majoritaire selon laquelle la primaire serait déjà terminée. Aussi, penchons-nous sur le décompte des délégués. Sur les 3979 délégués-élus, au 4 avril, Biden en a remporté 1215, Sanders 910. 176 sont orphelins suite à l’abandon de leur candidat et 1678 restent à allouer. Il faut atteindre 1991 pour décrocher de manière certaine la nomination. Voici les différentes configurations possibles pour la fin de la primaire.

Dans le premier scénario, Biden gagne la plupart des primaires à venir face à Sanders et atteint largement le seuil de 1991 délégués. C’est le plus probable au vu des sondages d’opinion. Néanmoins, trois autres sont possibles :

- Biden atteint 1991 délégués mais en peinant durant la fin des primaires (scénario 2) ;

- Biden ou Sanders arrive à dépasser la majorité absolue en ralliant des délégués orphelins (scénarios 3 ou 4) ;

- Sanders fait une remontada exceptionnelle et décroche plus de 64% des délégués restants. Très improbable mais il atteindrait ainsi 1991 délégués.

Pour que ce dernier scénario, aujourd’hui très improbable, se réalise, il faudrait un bouleversement majeur : Biden fait une encore une plus grosse bourde que d’habitude, l’électorat le rejette face à l’accusation de viol, la crise sanitaire renverse tous les fondamentaux idéologiques américains… ou autre événement aujourd’hui imprévisible.

Enfin, reste une dernière configuration possible. Biden et Sanders se retrouvent au coude à coude et un certain nombre de délégués orphelins refusent de se prononcer au premier tour de la convention. Aucun des deux n’atteint le seuil de 1991 voix. On déboucherait alors sur une convention contestée, seul scénario pouvant aujourd’hui aboutir à la nomination d’Andrew Cuomo comme candidat de rassemblement, s’il change d’avis depuis les déclarations au micro de son frère.

En attendant, la campagne est en suspens, les meetings sont interdits, les scrutins se font rares et Biden a refusé de débattre avec Sanders au mois d’avril, considérant qu’il y avait eu assez de débats. Il n’y en a eu pourtant que onze pour cette primaire contre plus de 20 lors de la primaire de 2008 (et 9 en 2016). Décompte innovant ou aveu de faiblesse de la part de Joe Biden ? Il imiterait en cela Hillary Clinton qui, il y a quatre ans, avait utilisé le même argument pour ne plus se confronter à Sanders après le mois d’avril. Hillary Clinton déclairait justement le 8 mars : Joe Biden « est en train de construire une coalition similaire à celle que j’avais réunie ». On sait aujourd’hui avec quel succès.

Quoiqu’il en soit, cette situation politique marquée par de nombreuses inconnues est potentiellement une chance pour les démocrates qui se sont précipités derrière Joe Biden en pensant que le programme de Sanders était irréaliste. Avec le gigantesque plan de relance, ils sont obligés de constater que dire « c’est irréaliste » n’est qu’une manière pudique de dire « je n’ai pas le courage politique de porter cette réforme ». Et qu’il serait finalement assez dangereux de désigner un centriste peu réformateur dans cette période singulière ? Affaire à suivre.