La pandémie a ouvert un débat consacré à la globalisation, aussitôt refermé par une série de mises en garde contre le supposé risque d’un « repli national ». Tandis que le business as usual reprenait ses droits et que l’Union européenne s’étendait dans de nouvelles contrées, on répétait au public les mêmes aphorismes bien connus : « à l’heure de la mondialisation, la nation ne constitue plus l’échelle pertinente », « des problèmes globaux appellent des solutions globales » ou encore « la restauration de la souveraineté est archaïque alors que toute l’humanité est interconnectée ». Une doxa propagée par les tenants de l’ordre dominant, mais aussi par d’offensifs contempteurs du néolibéralisme. À gauche, on continue de croire que la globalisation économique est le prélude à une mondialisation politique et que l’interdépendance des nations constitue un marchepied pour leur dépassement. Un mirage qui ne date pas d’hier.

En 1991, on comptait 158 États dans le monde ; aujourd’hui, l’ONU en reconnaît 197. En trente ans, les frontières nationales se sont multipliées alors que l’interdépendance économique, l’interconnexion numérique et les échanges internationaux de toute nature n’ont cessé de croître. Paradoxe ? Un certain refrain médiatique et intellectuel associe de manière organique fusion des économies et union des populations, estimant que les subjectivités politiques se recomposent à échelle des marchés et que la multiplication de chaînes de valeur transnationales devrait mécaniquement conduire à des réagencements politiques supranationaux. Une telle lecture téléologique de l’histoire contemporaine a beau s’inscrire à contre-courant des dynamiques réelles, elle imprègne profondément le discours dominant.

Le passé d’une illusion

« Chaque train qui passe tisse la trame de la fédération humaine »1, écrivait en 1901 le sociologue Jacques Novicow, pacifiste et fervent défenseur de la construction européenne. Chaque jour, les hommes « s’étendent au-delà de leurs limites » grâce au « chemin de fer », mais aussi « au télégraphe et au téléphone » – à l’aviation et aux réseaux sociaux, ajouterait-on de nos jours ; de plus, la « solidarité commerciale » et la « solidarité financière » sont telles que « la plupart des nations civilisées dépendent maintenant de l’étranger ». Corollaire de cet état des choses : « à l’heure actuelle, le territoire de la patrie ne suffit plus aux hommes civilisés ». Et l’auteur de défendre un « patriotisme européen », prélude à une « fédération de l’humanité » ; en effet, « il est impossible qu’à la longue les institutions ne se conforment pas aux faits » – c’est-à-dire à l’accroissement sans précédent des flux économiques et humains à échelle globale.

Marché global, démocratie continentale avec un horizon planétaire : on voit que ce schéma n’est pas récent.

Il trouve ses racines chez nombre de penseurs libéraux qui, observant un décalage entre les échelons nationaux et l’échelle du marché, estiment que les premiers sont par là-même frappés d’obsolescence. Reprenant pour partie leurs analyses, Karl Marx prophétise la dissolution des frontières nationales sous l’effet de la mondialisation des échanges : « déjà, les démarcations nationales (…) disparaissent de plus en plus avec le développement de la bourgeoisie, la liberté du commerce, le marché mondial »2, écrit-il dans le Manifeste du Parti communiste. Il ajoute : « le prolétariat au pouvoir les fera disparaître plus encore ». De ces quelques lignes, on trouve tout le substrat antinationaliste qui imprégnera durablement une partie importante de l’héritage marxiste et de la critique radicale du capitalisme.

L’État-nation, échelon à abattre pour réaliser une union politique à échelle du marché ? Aujourd’hui, ce schéma est bien sûr défendu en premier lieu par les tenants du libéralisme économique, mais il l’est également par des représentants du premier plan du marxisme et de l’altermondialisme – de Toni Negri à Jean Ziegler [lire son entretien avec LVSL ici]. Il imprègne, plus largement, les critiques progressistes du néolibéralisme : la majorité des partis de gauche européens ne prennent-ils pas prétexte de la dissolution des États-nations dans la construction européenne pour en appeler à l’édification d’une souveraineté continentale ?

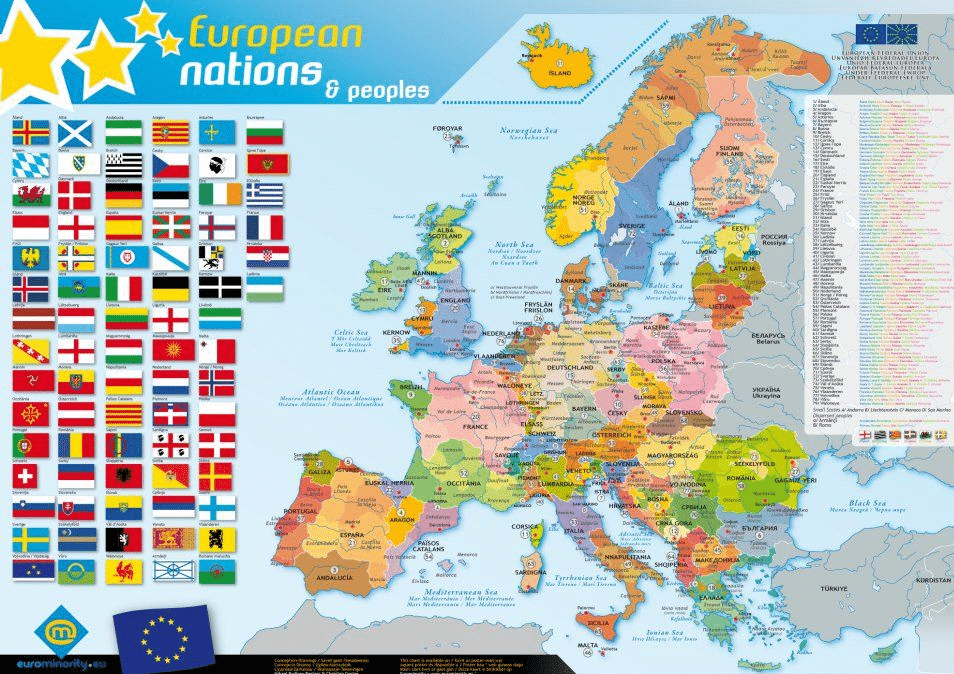

Il ne serait que trop évident d’adhérer sans problème à une telle vision des choses si la dynamique actuelle de la mondialisation ne suggérait précisément l’inverse, à savoir la recomposition des communautés politiques non pas à l’échelle supranationale, mais à l’échelle infranationale – ou plutôt, à échelle infranationale en même temps que supranationale.

La mondialisation, une balkanisation permanente ?

En 1994, l’éclatement dramatique de la Yougoslavie en six entités souveraines, dans le même temps qu’elle s’ouvrait pour de bon au marché global, n’a pas refréné l’enthousiasme des tenants de la « mondialisation heureuse ». On prenait cette « balkanisation » pour l’exception à une règle générale d’unification et d’harmonisation prévalant partout ailleurs. La Yougoslavie est pourtant loin de constituer le seul cas où infranational et supranational, séparatisme régional et intégration au marché global, semblent marcher main dans la main.

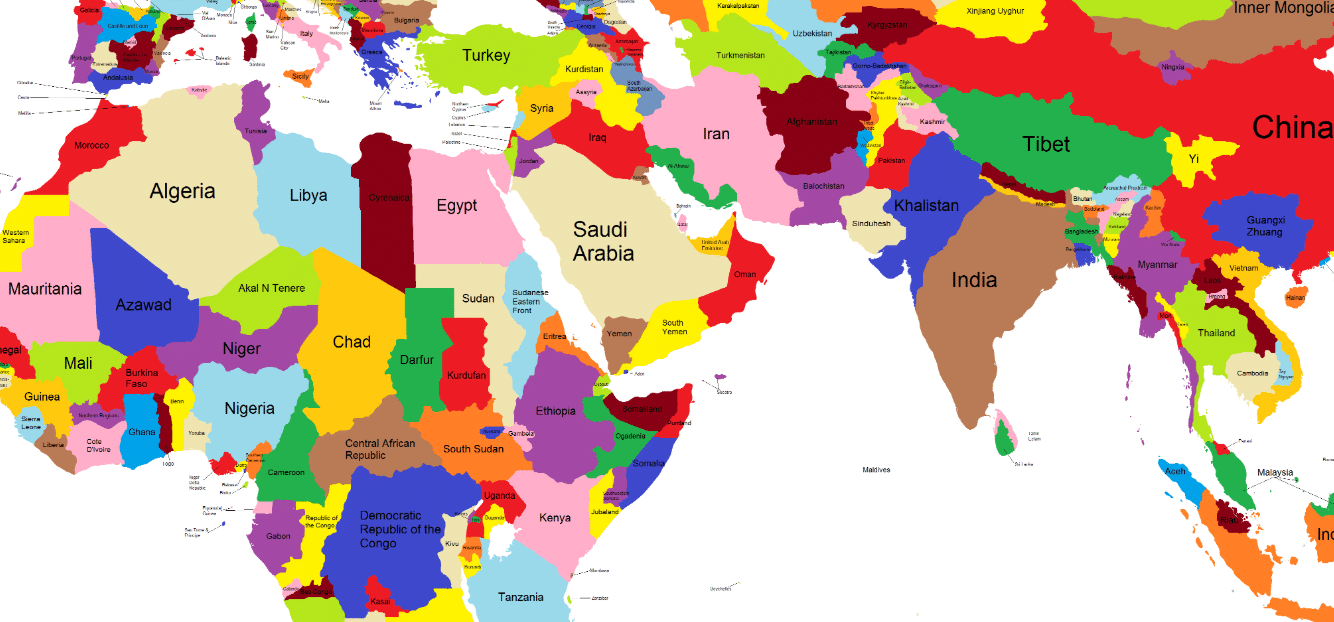

Le processus de multiplication des États que l’on observe depuis l’effondrement du Mur de Berlin ne semble pas près de se clore. On dénombre actuellement plus d’une dizaine d’États fonctionnels qui revendiquent leur indépendance, mais qui ne sont pas reconnus par la communauté internationale comme membres à part entière, pour ne citer en exemple que la Palestine ou le Somaliland. Cette liste n’inclut pas les autorités régionales existant de facto de manière autonome, mais qui ne revendiquent pas leur indépendance, comme le Kurdistan irakien. Pas plus que les groupes armés sécessionnistes qui contrôlent de fait un territoire et qui revendiquent son autonomie – comme les rebelles ukrainiens de Donetsk. Ni les mouvements séparatistes bénéficiant d’un soutien populaire massif mais qui n’exercent pas de contrôle plein et entier de leur territoire, comme le mouvement catalan ou québécois.

Et, si l’on inventoriait la liste de tous les mouvements séparatistes actifs, des plus influents aux plus fantaisistes, elle s’élèverait à plusieurs centaines d’entités. Autant dire que la stabilité suggérée par la carte des 193 États-membres de l’ONU est trompeuse et que l’on peut s’attendre à de nombreux bouleversements quant à la configuration territoriale actuelle.

La balkanisation – que l’on peut définir de manière générique comme une dynamique complémentaire de régionalisation des identités et de globalisation des chaînes de valeur -, ouverte ou larvée, brutale ou indolore, serait-elle le corollaire permanent de la mondialisation ? On comprend intuitivement que les modalités par lesquelles s’exerce la mondialisation actuelle – libéralisation des échanges et des économies, prédation des centres sur les périphéries – possèdent un pouvoir dissolvant qui favorise l’émiettement des États plutôt que les aspirations supranationales. En lieu et place du « patriotisme européen » et de la « fédération mondiale » que Jacques Novicow appelait de ses veux, ou assiste à un triple processus, nullement contradictoire, de « fragmentation-hiérarchisation-homogénéisation » des États3.

Si l’on entrait dans les détails, on observerait essentiellement deux dynamiques favorisant cette multiplication des frontières nationales.

Syndrome lombard et syndrome panaméen : de la Catalogne au Kivu

Stéphane Rosière nomme « syndrome lombard » les phénomènes séparatistes qui touchent les régions les plus riches, désireuses de mettre un terme aux transferts financiers vers les régions les plus pauvres – l’expression est issue de la Ligue lombarde, qui revendiquait l’indépendance du Nord de l’Italie dans les années 19904. Ce séparatisme « de riches » a par exemple motivé la scission entre la Tchéquie et la Slovaquie en 1993 – la première considérant la seconde comme un fardeau économique ; il n’est pas pour rien, aujourd’hui, dans les revendications d’autonomie du Pays Basque espagnol et d’indépendance de la Catalogne.

Ces tentatives d’acquérir une autonomie fiscale et budgétaire se doublent parfois d’une volonté d’accroître la compétitivité des régions dans l’arène internationale, qui serait bridée par leur intégration à un État-nation. Cette motivation est l’un des fondements du séparatisme flamand ; ses partisans considèrent que la Belgique impose à la Flandre des normes fiscales et sociales qui minent son attractivité. Volonté de « ne pas payer pour les autres », dynamique de dumping fiscal et social : ces phénomènes ne constituent-ils pas les conséquences prévisibles de l’ouverture des États-nations à la concurrence internationale ?

La perte de la capacité normative des États, de leur monopole budgétaire et fiscal – censé mettre fin à la compétition entre les régions sur un même territoire, assujetties au même effort de solidarité nationale –, pourrait-elle déboucher sur autre chose que sur une dynamique d’autonomisation des régions riches ? Sur une course sans fin vers celle qui tirerait le plus de bénéfices de la mondialisation en devenant un paradis pour investisseurs ? Il faut dire que sur ce dernier plan, le séparatisme régionaliste en œuvre s’inscrit en parfaite harmonie avec les règles de la construction européenne. Les traités européens, en institutionnalisant depuis l’Acte unique la libre circulation des biens, des marchandises et des capitaux, instaurent une dynamique de baisse des impôts et de libéralisation des systèmes économiques, chaque État tâchant de devenir plus compétitif que les autres pour attirer les investisseurs. Le séparatisme motivé par des raisons de compétitivité n’est, en dernière instance, que la déclinaison infranationale d’une dynamique qui structure les relations internationales au cœur de l’Union européenne.

Les euro-régions, associant fédéralisme européen et autonomie régionale accrue dans un cadre libre-échangiste étendu à tous les niveaux, ne sont finalement que le point d’aboutissement fictif d’une dynamique qu’il est d’ores et déjà possible d’observer.

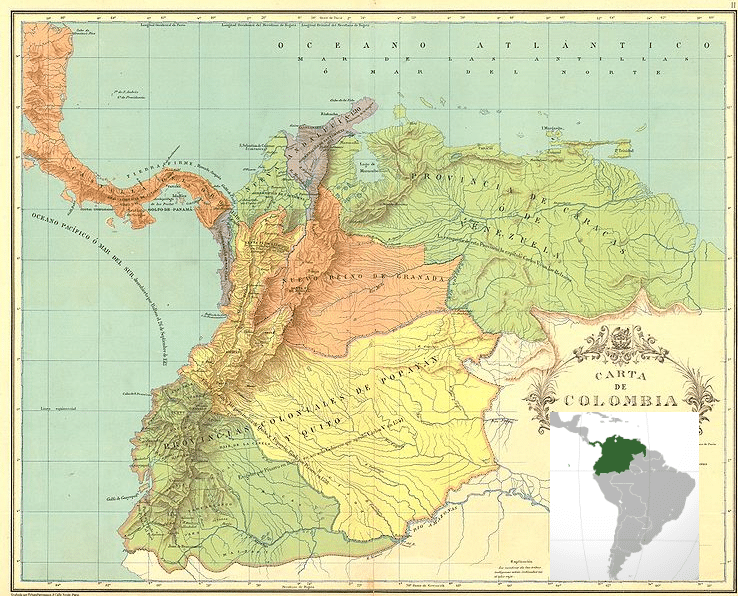

À côté de ce « syndrome lombard », on pourrait observer la permanence d’un « syndrome panaméen », consistant dans le morcellement des pays périphériques de la mondialisation, provoqué ou encouragé par les grandes puissances. L’indépendance du Panama constitue un cas d’école. Région colombienne, le Panama était convoité par les États-Unis, qui souhaitaient s’approprier son canal. C’est ainsi qu’en 1903, un coup d’État militaire appuyé par le gouvernement américain entraîne l’indépendance de la région. Occupé militairement par les États-Unis, le Panama devient rapidement l’archétype de la République bananière d’Amérique latine.

Aujourd’hui encore, le spectre d’une partition à la colombienne pèse comme sur une épée de Damoclès sur les constructions nationales fragiles d’Amérique latine. En Bolivie, les riches départements de l’Est ont brandi la menace sécessionniste suite à l’élection du président Evo Morales pour mettre à mal son agenda de nationalisation des hydrocarbures et de rupture avec l’alignement sur Washington : ils ont été appuyés dans leur démarche par l’ambassadeur américain, qui officiait auparavant… au Kosovo. Les élites équatoriennes ont usé de procédés similaires pour contrer l’action du président Rafael Correa5.

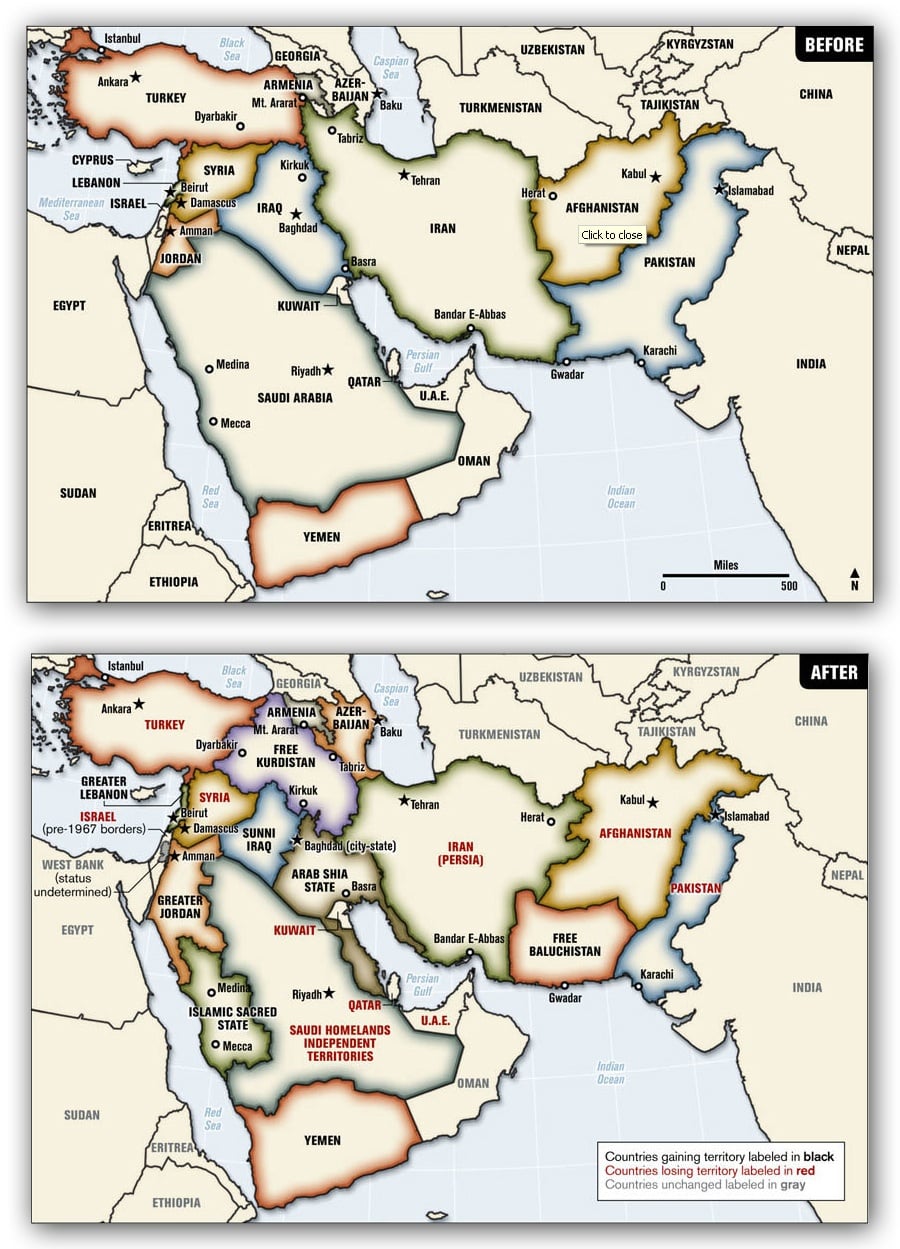

La mondialisation semble avoir multiplié les phénomènes séparatistes de cette nature dans les pays périphériques, dont les centres convoitent les ressources – surtout lorsque ces derniers en comprennent l’utilité stratégique. On notera à cet égard que les néoconservateurs américains ont élevé la reconfiguration des frontières nationales – au gré des richesses qu’elles renferment, des ethnies qui les composent entre autres – au rang d’art. C’est ainsi que Ralph Peters, officier à la retraite membre du think-tank Project For The New American Century, propose rien de moins qu’un remodelage complet du Moyen-Orient sur la base de considérations ethniques et de logiques géostratégiques.

On trouve des stratégies similaires employées par la Fédération de Russie dans ses velléités expansionnistes ; c’est ainsi que le gouvernement russe appuie les demandes de reconnaissance de l’indépendance à l’international de l’Ossétie du Sud et de l’Abkhazie depuis la deuxième guerre d’Ossétie du Sud d’août 2008, que l’ONU considère comme deux régions de Géorgie.

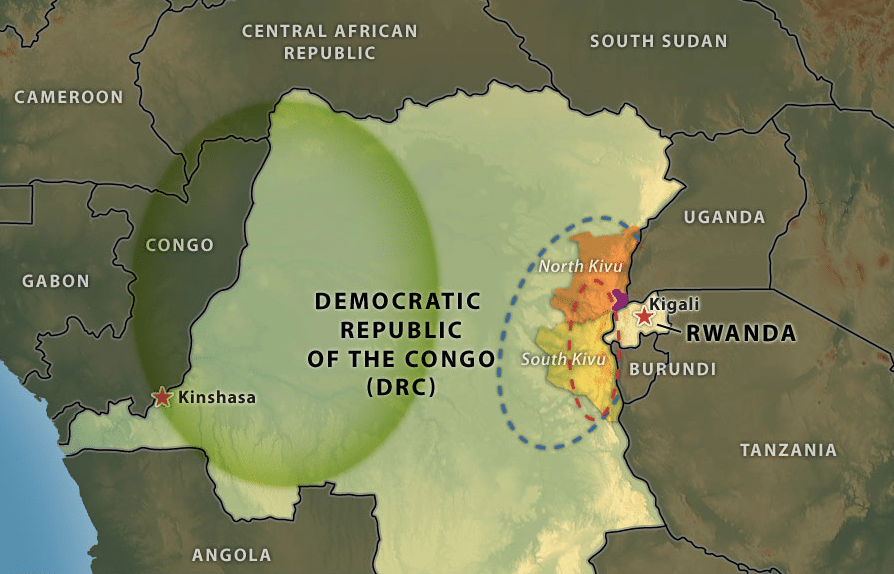

Les partitions formelles, comme celle de la Colombie ou de la Yougoslavie, demeurent relativement rares, mais elles n’ont pas besoin d’être juridiquement reconnues pour être effectives. La région congolaise du Kivu offre l’exemple d’une balkanisation informelle, infligée à la République démocratique du Congo. Situé dans l’Est du pays, le Kivu a subi l’occupation de milices du Rwanda et de l’Ouganda depuis 1996, qui ont envahi leur voisin congolais en l’accusant de protéger les instigateurs du génocide rwandais. Commence alors une guerre de « partition et de pillage », pour reprendre l’expression de l’historien Georges Nzongola.6 Les affrontements entre ces groupes armés, les diverses milices locales et le gouvernement du Congo, sont à l’origine de plus de plusieurs millions de victimes congolaises et de centaines de milliers de viols de femmes congolaises.

Le Kivu n’a pas été choisi au hasard par les gouvernements du Rwanda et de l’Ouganda. D’une part, cette région qui abrite une importante minorité tutsi originaire du Rwanda est l’objet d’un irrédentisme qui remonte à la décolonisation. D’autre part, elle regorge de richesses énergétiques, diamantifères ou aurifères. Elle est un lieu privilégié d’extraction de métaux rares, comme le cobalt – indispensable aux batteries de téléphones portables -, dont elle fournit actuellement plus de 60 % de la production mondiale. Son quadrillage par des milices armées a permis, et permet encore, d’imposer à la population du Kivu leur extraction à marche forcée depuis deux décennies, dans des conditions souvent quasi-esclavagistes.

Ces richesses transitent ensuite vers le Rwanda et l’Ouganda voisins – en 2012 pas moins de 25 % du PIB rwandais en était issu7 –, puis vers les pays occidentaux, par la voie d’entreprises multinationales. Si le Rwanda et l’Ouganda se sont récemment retirés du Kivu, cette région reste en proie à une multitude de milices privées qui entretiennent ce schéma prévaricateur, et sur lesquelles le gouvernement congolais n’a que peu d’autorité. La perte de souveraineté de l’État congolais sur cette région a été telle que l’ex-président français Nicolas Sarkozy a évoqué la perspective d’un « partage » des ressources du Kivu entre le Rwanda et le Congo.

Exploité par des centaines de multinationales et occupé par plus de 140 groupes armés, le Kivu ne constitue-t-il pas la matérialisation dystopique du vieil adage libéral laisser faire, laisser passer ? Ravagé par des tensions ethniques impliquant des dizaines de tribus rivales, que la déliquescence permanente de l’État congolais n’a jamais su endiguer, il apparaît comme la manifestation d’une balkanisation poussée à l’extrême, en même temps que l’épicentre de la globalisation.

Des phénomènes de cette nature – le morcellement de territoires provoqués par des conflits autour des ressources – sont bien sûr monnaie courante depuis plusieurs millénaires et n’ont pas attendu la globalisation pour se produire. Ces quelques événements récents nous permettent simplement de constater que celle-ci ne les a nullement fait disparaître.

Est-il réellement surprenant que l’unification des populations par le marché ne parvienne à créer aucune communauté politique supranationale, et qu’elle morcelle au contraire les États dans une dynamique de scissiparité qui semble infinie ? Il faudrait à vrai dire une certaine dose d’irénisme pour s’en étonner. Sans verser dans un monodéterminisme économique stérile, ne peut-on pas considérer que le « syndrome lombard » et le « syndrome panaméen » sont les conséquences logiques du jeu à somme nulle instauré par la globalisation ? Les constructions nationales apparaissent comme des obstacles à la course sans fin vers l’accaparement des ressources ; des reliquats d’un autre temps qui compromettent la quête de la position optimale au sein de l’ordre économique. L’autonomisation – qu’elle soit le produit de mécanismes endogènes ou de facteurs exogènes – des régions les plus riches – en termes de ressources naturelles ou de revenus – s’inscrit dans la dynamique de la globalisation, tout comme la radicalisation des sentiments d’appartenance infranationaux.

Le mirage de la « dissolution des États »

À vrai dire, une partie des acteurs de la globalisation semble avoir abandonné le rêve naïf d’une recomposition supranationale de l’ordre démocratique, et s’accommode au contraire de la disparition des souverainetés populaires. Un éminent président de la Commission européenne n’a-t-il pas défini l’Union européenne comme une construction « technocratique, progressant sous l’égide d’un despotisme doux et éclairé » ? Les documents internes du FMI n’évoquent-ils pas la perspective d’une « gouvernance mondiale sans État » ?8

Les États, entités solubles dans la mer sans rivages de la mondialisation ? Cette vision des choses semble déjà plus opératoire que les lauriers élégiaques tressés à l’Union européenne, que ses thuriféraires s’obstinent, contre l’évidence, à considérer comme la recomposition à l’échelon continental des souverainetés populaires disparues. Il faut sur ce point saluer la froide honnêteté de la pensée néolibérale lorsqu’elle reconnaît avec cynisme le pouvoir de désagrégation du marché et son incapacité à recréer des communautés politiques à son échelle.9 Il en est de même quant à la pertinence de la pensée altermondialiste lorsqu’elle pointe du doigt la perte de souveraineté des États-nations, et en appelle pour cela à la construction de multiples mouvements paraétatiques pour combattre la toute-puissance du marché.10

Ces analyses négligent pourtant un point essentiel. Si la souveraineté de la plupart des États disparaît progressivement, ce n’est pas le cas pour tous les États. Dans le chaos de la mondialisation subsistent des centres et des périphéries. Ainsi, si certains pays périphériques sont réduits au rang de républiques bananières, d’autres renforcent au contraire leurs prérogatives souveraines ; États faillis d’un côté, superpuissances de l’autre. Mais il y a plus : il faut ajouter que certains États ne deviennent faillis qu’à cause du renforcement de superpuissances. La dissolution des États périphériques est le corollaire du renforcement des États du centre. La perte de souveraineté des États actuellement occupés par une base américaine – ou dorénavant chinoise – est le produit direct de l’expansion du complexe militaro-industriel des États-Unis, qui ne cesse de croître depuis plusieurs décennies – en période d’austérité généralisée. L’assujettissement de l’Europe du Sud à la loi d’airain du libre-échange a pour cause principale le déploiement de la puissance commerciale allemande – qui se sert des règles de l’Union européenne, dont elle s’émancipe comme elle le souhaite, pour parvenir à ses fins. Enfin, l’arraisonnement des économies qui gravitent dans l’orbite chinoise n’est que la conséquence immédiate de l’éveil impérialiste de la seconde puissance mondiale.

La mondialisation n’est donc ni le produit d’une « gouvernance mondiale sans État », ni la construction acéphale d’un « despotisme doux et éclairé » ; elle est pour partie la conséquence des décisions commerciales, juridiques, financières et militaires des grandes puissances contemporaines. Un conseiller spécial de Madeleine Albright, ambassadrice aux Nations unies sous Bill Clinton, est sur cette question d’une parfaite honnêteté : « Pour que la mondialisation fonctionne, l’Amérique ne doit pas craindre d’agir comme la superpuissance invisible qu’elle est en réalité » ; il ajoute : « la main invisible du marché ne fonctionnera jamais sans poing visible ».

C’est là l’une des tâches aveugle de la pensée altermondialiste et plus généralement d’une partie de la gauche : elle semble souvent présupposer que la mondialisation induisant une dissolution des États partout sur la planète, des formes alternatives de sociabilité politique (société civile, fédérations supranationales, ONG, etc.) n’auraient qu’à germer sur les ruines des nations pour instaurer une gouvernance démocratique. Mais on voit mal comment, dans ce nouvel ordre impérial multipolaire, dominé par des superpuissances étatiques militarisées, une coalition d’ONG ou les mouvements de la société civile pourraient, à eux seuls, mettre un frein à la mondialisation néolibérale. On voit mal comment la résistance à celle-ci pourrait ne pas passer par une reconstruction de la souveraineté des États-nations de la périphérie, face à ceux du centre, aussi ardue soit-elle. Un agenda de récupération des attributions commerciales, budgétaires, financières, monétaires ou juridiques des États, visant à reconstruire une souveraineté nationale érodée, est généralement considéré avec méfiance à gauche. Il apparaît pourtant comme la seule alternative à l’ordre mondial actuel.

Une telle perspective peut heurter la sensibilité cosmopolite, internationaliste et universaliste d’une certaine gauche qui a tendance à amalgamer, un peu hâtivement, le principe républicain de souveraineté nationale et populaire issu de 1792 avec le nationalisme d’un Maurice Barrès. Doit-elle renoncer au rêve d’une émancipation universelle ? Ou considérer que la nationalité peut être l’autre visage de l’universalité, et faire sienne la proclamation du mouvement Jeune Europe de 1834 ? : « Chaque peuple possède sa mission spécifique, et va coopérer à la réalisation de la mission générale de l’humanité. Sa mission constitue sa nationalité. La nationalité est sacrée ».11

1 Jacques Novicow, La fédération de l’Europe, Félix Alcan, 1901, chapitres 16 et 17, « l’outillage et l’organisation économiques » et « l’extension de l’horizon mental ».

2 Karl Marx, Le manifeste du parti communiste, 1848, chapitre 2 : « prolétaires et communistes ».

3 Stéphane Rosière, « la fragmentation de l’espace étatique mondial », L’espace politique, 11, 2010-2. Lire en ligne : http://journals.openedition.org/espacepolitique/1608.

6 On trouvera dans Thomas Turner, The Congo wars, Zed books, 2007, un compte-rendu de ces événements.

7 Le Rwanda est fréquemment érigé en exemple de pays développé pour l’Afrique en raison de son PIB par habitant, de son IDH élevé, et de sa stabilité institutionnelle ; ceux-ci sont pourtant rendus possibles par le pillage systématique des ressources du Congo entamé dans les années 1990.

8 Jean Ziegler, Les nouveaux maîtres du monde, Points, 2015, chapitre 9 : « les pyromanes du FMI ».

9 On pense ici à Walter Lippmann et à Friedrich Hayek ; tous deux voyaient dans le marché global un principe par nature anti-démocratique, du fait du désajustement cognitif entre les informations qu’il coordonne et celles que les individus sont en capacité de percevoir. Pour Lippmann cet état de fait impose la mise en place d’un gouvernement d’experts ; pour Hayek il signe la mort, bienvenue, de la souveraineté.

10 Jean Ziegler, dans un entretien au Vent Se Lève, déclare : « La capacité normative des État nationaux disparaît comme un bonhomme de neige au printemps (…) Il reste la société civile, une fraternité de la nuit mystérieuse et puissante ». Lire en ligne : https://lvsl.fr/nous-assistons-a-une-regression-des-normes-internationales-vers-la-sauvagerie-entretien-avec-jean-ziegler/

11 Cité dans Eric Hobsbawm, The age of Revolution (1789-1848), Abacus, 1988, chapitre 7 : « le nationalisme ».