Des figures françaises du combat écologique comme Aurélien Barrau et Cyril Dion parlent toujours davantage de la nécessité d’un nouveau récit, pour renverser l’immobilisme et insuffler un nouvel élan de civilisation. Besoin d’une bouffée de magie ? Rencontre avec le créateur Jérôme Thomas qui jongle entre art, politique et écologie pour proposer un autre monde.

Portrait d’une force poétique

En « ces temps sinistres » où d’après Blanche Gardin, « l’humour relève plus de la médecine d’urgence que du divertissement », le photographe Noé Gonzalo et moi sommes partis en quête d’une thérapie de plus long-terme : c’est qu’au-delà des humoristes qui nous font survivre (aux élections, à l’apocalypse et à bien d’autres choses), il faut bien aussi quelque chose qui donne espoir à l’être humain, qui enchante le monde pour donner à vivre. Le philosophe et compositeur allemand Theodor W. Adorno écrivait que « l’art est la magie libérée du mensonge d’être vrai » : la Providence a mis sur notre chemin un artiste de renommée mondiale qui a accepté de nous partager sa magie. Voici le portrait salvateur de Jérôme Thomas, maître-jongleur peuplé d’histoires, d’engagements et de sensibilités.

Tout commence devant une maison. Un portail et des volets métalliques rouges, pour le panache et la passion. Jusqu’au cœur de la petite propriété, un réseau de plantes rampantes enchevêtrées, pour le lien et l’amour de la Nature. Une moto Guzzi garée dans l’ombre, pour l’indépendance et le démarrage au quart de tour. Le tout à son image, c’est bien jusqu’à la porte de Jérôme Thomas que nous arrivons et il nous invite à nous asseoir. Sa voix est en même temps chaleureuse, sérieuse et percutante. Au sommet de son corps longiligne et bien taillé de 56 ans, ses cheveux et sa barbe blanche donnent à ses paroles l’autorité de l’expérience, sans lui enlever ni sa fraîcheur ni sa vigueur.

« L’histoire, elle commence quand j’ai 14 ans et que ma mère débarque pour me dire comme tu fais le cirque à l’école, je t’envoie à l’école du cirque ! » C’est ainsi que commence le plongeon de Jérôme Thomas dans les univers de l’éducation populaire, du cirque et du théâtre libertaire : à 16 ans, le jeune angevin fait la connaissance de la légendaire Annie Fratellini, artiste, comédienne, clown, musicienne et créatrice de l’Ecole Nationale du Cirque, qui l’invite à venir à Paris pour apprendre le métier de jongleur. « J’ai défoncé la porte d’un squat qui était rempli de pigeons. Je leur ai dit désolé les gars mais c’est à mon tour de vivre ici, et je les ai chassés pour vivre là durant six années. » C’est durant cette période qu’il réinvente les langages et formats de la jongle, pour faire définitivement passer cette pratique des rives du sport à celles de l’art : le succès de ses créations artistiques lui permettent bientôt de créer sa propre compagnie, reconnue nationalement, et de devenir une figure influente dans le spectacle vivant en France. À deux reprises, il siège comme administrateur à la Société des auteurs et compositeurs dramatiques (SACD) qui est l’institution représentative des différents répertoires du spectacle vivant et de l’audiovisuel : c’est là qu’il porte une vision politique des arts, de leur organisation et de leur place dans la société.

L’histoire de Jérôme Thomas est une jongle aventureuse entre art et politique, où les mots portent aisément du monde du spectacle au spectacle du monde, et inversement. Alors que des figures françaises du combat écologique comme Aurélien Barrau et Cyril Dion parlent toujours davantage de la nécessité d’un nouveau récit, n’est-il pas temps de s’intéresser aux forces poétiques qui pourraient le forger ?

Du politique à l’art, de l’art au politique : la boucle est jonglée

Ses créations construites autour du répertoire du cirque sont des œuvres complexes, enrichies par des registres issus de toutes les formes de spectacle vivant : danse, théâtre, musique et et arts contemporains, qu’il peuple de symboles et de langages entremêlés. Depuis la création de la compagnie Jérôme Thomas en 1993, ce dernier a entraîné derrière lui et formé dans son sillage des hommes et femmes partout où il a voyagé, c’est-à-dire à peu près partout dans le monde. Ses créations sont peuplées de symboles et de messages mystérieux.

En interrogeant le créateur sur son histoire, on comprend très vite comment et pourquoi l’art et le politique se sont mêlés en lui. Il y a d’abord son rapport même au jonglage, son art de prédilection : « Jongler… c’est s’adapter avec plusieurs objets. » Comme la politique et ses praticiens s’adaptent à plusieurs enjeux pour créer un équilibre toujours instable ? « Être jongleur, c’est une philosophie, un conflit et une lutte avec l’apesanteur. Il faut être tenace, pugnace, s’accrocher. On adapte l’objet et la création à la forme d’espace. Quand l’objet tombe, il faut s’abaisser à lui pour le ramasser. »

Dans sa cuisine où nous sommes assis, le maître-jongleur se saisit d’un dessous de plat en bronze et le tend sous notre visage : « On pourrait dire que cet objet est petit, qu’il n’a pas d’importance, c’est ce que pourrait dire l’opinion commune… Moi, quand je jongle avec cet objet, je l’anime, je lui donne du sens, je lui donne un langage, je lui donne vie. » Pour Jérôme Thomas, qui s’inscrit dans le courant minimaliste de sa pratique, le grand jongleur n’est pas celui qui jongle avec toujours plus d’objets, mais celui qui le fait avec davantage de profondeur, dépliant l’objet comme on déplie un carte, pour découvrir de nouveaux lieux. Et si en politique aussi, la vision partagée (le récit ?) était affaire de donner vie à des objets sociaux, économiques ou encore écologiques ?

Dans la culture comme ailleurs, on est dans un système productiviste favorable à la croissance.

« Mon parcours, c’est un passage de la naïveté à une forme de conscience et l’art est un outil pour passer de la naïveté à la conscience. En tant que jongleur, c’est savoir, quand je rate une balle, pourquoi je la rate. » Et cette image de la technique artistique trouve son corollaire politique : « L’art naïf est proche de l’art brut, plein d’utopies, plein de rêves, plein d’espoirs… Il est assez sincère. La naïveté en art, c’est être jeune et vouloir créer des spectacles, des univers, des mondes, des métaphores poétiques, politiques et critiques. » Et puis ?

« Et puis on réalise, à un moment ce qu’est la société du spectacle ! Dans la culture comme ailleurs, on est dans un système productiviste, favorable à la croissance. Et là, quand j’ai compris ça, ça m’a fait tout de suite moins rire ! » Et le rôle du politique dans tout cela ? « Il n’y a plus de vision de la culture comme on en avait eu avec Malraux, ou Jack Lang. On aurait pourtant bien besoin de redéfinir les contours et les missions de la culture dans notre pays. »

Pour Jérôme Thomas, « l’utopie c’était donc d’abord être et réussir dans le collectif, et mon utopie à mi-parcours, là où je me situe à présent, c’est comment se détacher des chaînes, des systèmes, pour être libre. » Mais être libre de quoi précisément ?

Le genou à terre de l’artiste

Lors de ses mandats d’administrateurs à la SACD, Jérôme Thomas assiste à l’effritement des institutions culturelles et artistiques, qui s’étaient historiquement articulées autour de répertoires. Musique, Danse, Théâtre, Cirque, Rue : chacun de ces cinq répertoires du spectacle vivant s’était affirmé comme le socle communautaire et politique d’une certaine tradition artistique, de la formation à la production. Jérôme Thomas a représenté le Cirque et œuvré à maintenir les circassiens non pas enfermés mais unis dans leur maison politique. « Les tenants de la transversalité ont fait beaucoup de mal. Parce que la transversalité, ça veut dire “Je n’appartiens à rien, je suis partout et nulle part !” Derrière le prétexte de la liberté artistique, ça produit de la dépolitisation, de la désolidarisation, ça casse nos outils de formation et de production… Ces gens se sont fondus dans la culture du like alors que moi, je suis dans la culture de ce qu’on défend ! »

Dénonçant évidemment la société du spectacle, le metteur-en-scène en dénigre la logique de spéculation rampante dans la culture, les arts plastiques en particulier : « Banksy qui a voulu envoyer un signal fort en réduisant sa propre œuvre [La Petite Fille au ballon rouge] en lambeaux, a pu constater que même les lamelles avaient aussi fait l’objet de spéculation. L’art et la culture dominante sont devenus profondément libéraux et capitalistes. » Au moins le spectacle vivant, par sa nature immatérielle et sa part d’insaisissable, échappe-t-il au moins en partie à cette logique spéculative.

On devient tous des prestataires, et c’est pas seulement le propre du monde de l’art, c’est sociétal !

Mais l’artiste dans tout cela ? « Le jongleur d’aujourd’hui, il n’est pas à sa place. Il ne combat pas l’époque, il est l’époque… Alors qu’il devrait être le pionnier d’une nouvelle ère. La culture ne va plus contre ou en dehors de la société libérale capitaliste, elle en est le reflet et le moteur. » On retrouve le constat de l’effondrement des classes moyennes donnant lieu à des sociétés bipolaires avec des très riches, et des très pauvres obnubilés par les problèmes de la fin du mois : « La majorité des artistes, en soi, sont des gilets jaunes. Ils ne le revendiquent pas, ils ne le savent peut-être même pas, mais avec leur précarité, ils le sont presque par essence ! »

Remonté, Jérôme Thomas nous dépeint un monde culturel atomisé et fragmenté, où l’individu se trouve saucissonné : « Les techniciens n’ont plus un métier, ni même les artistes, mais des compétences qui font ceci ou cela, sur des bouts de spectacles. On découpe l’individu en fiches avec telles ou telles compétences. On devient tous des prestataires, et c’est pas seulement le propre du monde de l’art, c’est sociétal ! »

L’écologie serait-elle le possible ressort d’un sursaut politique du monde artistique ?

Pour le maître-jongleur, c’est la fabrique même du spectacle qui est devenue caduque : « On s’est mis à produire des spectacles pour respecter des cahiers des charges. Et pour ça, il faut les financer et faire suffisamment de dates pour que les intermittents puissent toucher leurs 43 cachets. Alors du coup, il faut faire refaire des spectacles pour que ça se maintienne, etc, etc. Alors oui, ça fonctionne plus ou moins économiquement, pour certains, mais ça n’a plus de sens ! Parce qu’on n’a plus de communauté, plus de communion, plus de récit. »

La figure de l’artiste a donc le genou à terre, financièrement et politiquement. Puis la révolte vient : « Pour moi, la goutte d’eau qui a tout fait déborder, c’est lorsque j’ai lu le rapport du GIEC. Là, je me suis dit, ça va beaucoup trop loin, il faut tout réinventer de fond en comble ! » L’écologie serait-elle le possible ressort d’un sursaut politique du monde artistique ?

Par un nouveau récit : se retrouver, s’allier, aller vers la transition

Quand Jérôme Thomas nous partage cette histoire qui date de près de 25 ans, on saisit très précisément l’articulation qu’il fait entre art, politique et écologie : « J’étais à Addis-Abeba en 1995. L’Alliance Française avait invité ma compagnie à jouer un spectacle : quand le directeur du théâtre a réalisé qu’il y avait un entracte pour changer le décor, il a totalement paniqué et craint l’émeute. Il disait que quoi qu’il fasse, le public éthiopien ne comprendrait pas et détruirait son théâtre… Bon, il fallait faire quelque chose. » Le metteur-en-scène demande alors à un de ses jongleurs de s’improviser quelque chose durant un quart d’heure, afin d’offrir une performance suffisamment longue pour masquer l’entracte. Ce dernier étant à court d’idées, le maître-jongleur s’agace et lui glisse l’idée salvatrice : « Hé bien je sais pas, t’as qu’à jongler avec… Je sais pas, moi… Ah, t’as qu’à jongler avec un sac en plastique ! »

Alors qu’il est en Afrique, c’est donc le sac en plastique qui jaillit de l’inconscient comme objet à mettre en scène, à animer, à conscientiser aux yeux des spectateurs. Le public d’Addis-Adeba est absolument conquis par le spectacle, comme bien d’autres le seront par la suite : Jérôme Thomas intègre donc le sac en plastique dans ses créations et est ainsi reconnu aujourd’hui comme celui qui a fait entrer le sac plastique dans l’histoire et le monde de l’art. « Depuis plusieurs années, dans beaucoup d’écoles de cirques, on n’apprend plus à jongler avec des tissus mais avec des sacs en plastique… » L’histoire du sac plastique a également continué en Afrique : avec 34 pays ayant interdit le sac en plastique, le continent s’est mis à la pointe de cette lutte politique et écologique. Un passage de la naïveté à la conscience de l’impact de cet objet ? Ce n’est en tous cas pas un hasard si Jérôme Thomas nous raconte cette histoire.

Car le combat pour la nature et l’humain sont aujourd’hui au cœur du nouveau projet de production artistique du maître-jongleur. « J’ai l’idée d’une charte pour développer un nouveau modèle de création de spectacles. Il y a beaucoup de choses à faire : faire des caterings sans plastique, des tournées écologiques, en vélos électriques, faire des décors avec de l’ancien et du réemploi plutôt que toujours du neuf, bref, agir sur toute la chaîne de production du spectacle. Il faut arrêter de mettre tous les financements sur des gros projets : on doit faire comme la Nature, nourrir la diversité et encourager la résilience des communautés artistiques. On doit financer et mobiliser de l’humain plutôt que du matériel ! »

L’art pour faire grandir donc, pour sublimer la Nature dans le regard, pour la rendre ainsi incontournable aux yeux des êtres.

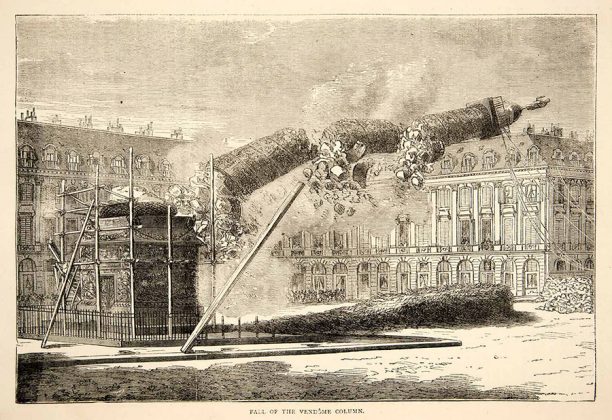

Et quand on lui parle de convergence des luttes, Jérôme Thomas nous parle de Sergueï Eisenstein et de son Cuirassé Potemkine (1925) : « L’avenir du combat, c’est pas un chef qui écrase tout et qui parle fort. Dans le film, tu as plusieurs groupes qui s’allient : bolcheviks, mencheviks et cosaques s’unissent contre le tsarisme et la bourgeoisie. Ce sont des collectifs qui relient leurs idées. C’est comme les gilets jaunes et gilets verts. Moi je ne dis pas je suis pas gilet jaune et vert. Moi je suis gilet vert, et je dis aux gilets jaunes, on a des ponts et des points communs. On fait la lutte ensemble ! »

Un artiste qui fait la révolution écologique, ça donne quoi alors ? « Je ne cherche plus à acquérir de nouveaux objets. J’enrichis mon regard sur les objets que j’ai déjà. On doit vraiment balancer l’esthétique du consumérisme et tout son gâchis. » Aux yeux de Jérôme Thomas, ce sont des aberrations esthétiques, sociales et politiques : « Moi j’arrête de payer le prix du gâchis, je suis passé au sans déchet et même visuellement, ça me plaît. Partout il faut déployer une nouvelle esthétique du sans déchet, du sans gâchis, pour offrir au monde, une nouvelle perception, un nouveau souffle ! » Pour lui, le changement d’esthétique aussi, entraîne le changement d’époque : « En changeant d’esthétique, on change de pays, on change de continent ! » L’art pour faire grandir donc, pour sublimer la nature dans le regard, pour la rendre ainsi incontournable aux yeux des êtres.

Et si l’art était la magie dont nous avions besoin pour créer un nouveau récit collectif ?

Jérôme Thomas est un jongleur à 3 balles : art, nature et politique, sont des objets qu’il manie malgré l’apesanteur, passant d’un univers à l’autre sans en laisser tomber un, pour déplier chacun d’entre eux et proposer une autre vision du monde. Au moment où Noé Gonzalo et moi avons discuté avec lui, les « temps » n’étaient plus « sinistres », mais annonciateurs de beaux combats et de nouvelles possibilités. Chaque être humain semblait pouvoir retrouver un rôle, d’un seul tenant, dans sa pratique professionnelle, citoyenne et personnelle. Et si l’art était la magie dont nous avions besoin pour créer un nouveau récit collectif ?