Tandis que les Prussiens assiègent Paris, Gustave Courbet exhorte les artistes à soutenir collectivement l’insurrection. Avec un gouvernement en fuite et des ennemis aux portes de la capitale, la situation critique fournit l’occasion de recouvrer un honneur que la France a perdu à Sedan. Par esprit d’utopie ou par désir de révolte, les artistes communards sortent alors de leurs ateliers pour dépeindre une vie libre et digne, dont les hommes seraient les acteurs et Paris, la scène.

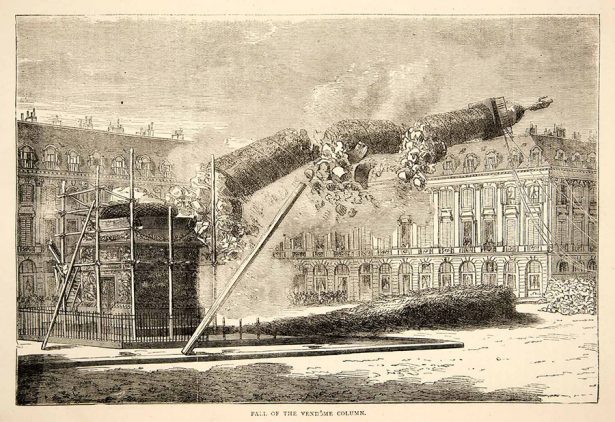

Mouvement éclair dans l’histoire de France, la Commune de Paris ne partage pas seulement son extrême brièveté avec ce phénomène atmosphérique mais également les intenses énergies déployées sur une surface très limitée. Pendant un peu plus de deux mois, un mouvement ouvrier proche des idées proudhoniennes ou communistes gouvernera la ville, réformera les institutions et organisera une résistance contre le gouvernement de Versailles. Cette brièveté, toutefois, est trop souvent perçue comme une fulgurance dépouillée de toute considération artistique. L’exil de Courbet, à qui l’on a attribué la destruction de la colonne Vendôme, aura sans doute contraint les artistes communards à se taire – notamment Rimbaud, dont la présence a récemment été réévaluée à la suite de la découverte d’une nouvelle photo en ce début d’année –, mais l’expérience du siège de Paris et de la Commune ne les aura pas moins influencés, comme en témoignent Le rêve, Paris incendié de Corot ou La Barricade de Manet.

Toutefois, les tableaux seuls ne suffisent pas ; il serait en effet injuste de réduire la Commune à un thème et l’artiste à un simple témoin des évènements, un spectateur assistant passivement à une histoire qu’il retranscrirait dans son œuvre. Car la Commune se révèlera également une période d’engagement des artistes. Là encore, et quoique la figure de Courbet écrase tout le reste, plusieurs fédérations d’artistes verront le jour à Paris ; en saisissant l’occasion que leur fournit la vacance d’un pouvoir étatique fort et centralisé, elles vont se réapproprier la sphère artistique. Les lignes se brouillent alors entre un rapport esthétique au monde et un engagement au sein de celui-ci, entre l’activité solitaire de l’art et la fédération collégiale, entre la poïésis artistique et la praxis politique. Ce flou résulte de la conception classique de l’art, qui isole les œuvres dans des cadres muséaux stériles et mesurés. Les œuvres sont ainsi mises à distance, et commentées de crainte qu’elles parlent elles-mêmes. L’art est ainsi considéré comme objet esthétique, exempt de toute valeur politique – une valeur qu’on accepte éventuellement dans son message mais jamais dans l’œuvre même. Objet de contemplation, l’art n’a pas de bras ; il s’isole de toute considération pratique pour devenir simple objet de plaisir. De fait, et si l’on n’ignore rien du bilan politique de la Commune, l’action des artistes dans ses rangs reste en revanche floue et injustement obscure au regard de la lumière crue qu’elle jette sur la situation des artistes de nos jours. Le rôle des artistes dans la Commune de Paris éclaire ainsi non seulement la place et le rôle de l’art lors des situations révolutionnaires, mais conteste également la vision dominante d’un art oisif et aseptisé.

L’exceptionnel au quotidien

Le Second Empire a mené une planification artistique foncièrement antipopulaire. Au contraire des réformes de 1793 qui visaient à rendre l’art accessible à toutes et tous, le Second Empire a remis l’art sous le giron impérial : Napoléon III se réservait notamment le droit de réquisitionner des œuvres pour ses palais tandis que, plus généralement, l’existence de commandes impériales, d’enveloppes et de pensionnaires en « beaux-arts » garantissaient un art fondamentalement aristocrate et régi par les normes classiques. Cette polarisation se fait ressentir d’une façon plus prégnante encore avec la guerre franco-prussienne car de nombreuses collections muséales sont déportées vers l’Ouest de la France à mesure que les forces Prussiennes avancent vers Paris, privant de fait les Parisiens de nombreux chefs-d’œuvre. La tâche principale de la fédération des artistes consiste alors à libérer l’art de ses carcans impériaux et d’en faire l’objet d’une expérience populaire. Sans pour autant le rendre banal, il s’agit de rendre l’art accessible à tous et, pour y parvenir, de le proposer dans l’espace public. La Commune favorise alors les concerts publics, l’éducation artistique, la reproduction en façade et l’accrochage d’œuvres en mairies. Les bâtiments publics sont ainsi mis à disposition pour devenir œuvre, ou en accueillir ; l’art s’ancre dans le monde vécu, en totale rupture avec la figure luxueuse du musée.

« Il y a un objectif double : tout d’abord celui de généraliser l’art mais également celui d’éduquer le peuple et de lui donner les valeurs qui sont celles de la Commune par le biais de l’art. »

Par ailleurs, les icônes et symboles religieux sont enlevés des écoles pour être remplacés par des reproductions d’œuvres afin d’être donnés à voir aux enfants. L’expérience artistique n’est en effet pas perçue comme un moment de contemplation mais comme un outil éducatif puissant pour les acteurs de la Commune, aux yeux de qui l’éducation incarne l’un des grands enjeux – à tel point qu’une partie non-négligeable des réformes menées sous la Commune sera reprise par la IIIème République alors même que celle-ci avait fait l’anathème de 1871. Non seulement les artistes sont présents au sein de la commission éducative de la Commue à travers les figures de Clément, Vallès et Courbet, mais l’art se trouve également au cœur de la politique d’instruction communale. Inspirée par la méthode d’éducation dite « intégrale » de Charles Fourier, la commission désire former des hommes complets c’est-à-dire rodés tant intellectuellement que manuellement et par extension, capables d’écrire, de penser, de fabriquer de l’artisanat et de créer de l’art. Les élèves ne doivent donc pas assister aux seuls enseignements littéraires ou scientifiques mais également à des cours de dessin, de sculpture sur bois ou de modelage, de sorte qu’il n’y ait ni hypertrophie ni césure entre ce qui relève du manuel et ce qui relève de l’intellectuel.

Le déploiement d’œuvres dans l’espace public sert ainsi à mettre en place des modèles communs et des canons éducatifs vis-à-vis desquels tous les individus peuvent se référer et se former artistiquement. Cet usage de l’art le distingue d’une vision petite-bourgeoise qui en fait un pur objet d’appréciation esthétique, détaché de toute considération intellectuelle ou de tout effet sur son spectateur. Au contraire, l’art est ici pensé comme « image intelligente et moralisatrice ». La scission est double par rapport à la mentalité bourgeoise, car l’éducation intégrale s’oppose à la scission corps-esprit et par conséquent à la division technique du travail en tâches intellectuelles et tâches manuelles. Or cette scission représente un élément clé de la domination bourgeoise, puisqu’elle dépossède le travailleur d’une partie de ses facultés tout en monopolisant les compétences technologiques devenues consubstantielles à la production. La généralisation communale de l’art n’entre donc pas dans une logique corporatiste, il s’agit au contraire de démocratiser les compétences tant pratiques qu’intellectuelles dans le cadre plus large de l’éducation intégrale, dans le but de déjouer l’aliénation ouvrière.

L’objectif est double : généraliser l’art mais également éduquer le peuple et de lui donner les valeurs qui sont celles de la Commune par le biais de l’art. Cette généralisation s’étend dès lors par-delà le seul domaine de l’art : en régénérant celui-ci, en le replaçant dans le monde vivant, c’est l’homme lui-même qui se régénère. La Fédération des artistes cherche à faire émerger un nouveau type d’homme – sinon artiste, du moins initié à l’art –, un homme complet. L’art n’est plus l’objet de l’expérience passive bourgeoise mais devient un véritable outil propédeutique à l’éducation. La définition bourgeoise de l’art perçu comme finalité sans fin est alors révoquée, en même temps que la division capitaliste entre l’outil, destiné au prolétaire qui travaille, et l’apparat inutile dont jouit le bourgeois oisif, définition à laquelle la conception classique de l’art renvoie tacitement.

Enfin, la popularisation de l’art sous la Commune rejoint la notion de « luxe communal » que nous trouvons à la fin de la déclaration instituant la Fédération des artistes de Paris, et sur laquelle Kristin Ross a donné plus d’explications dans son livre L’imaginaire de la Commune. Elle le définit comme la « transform[ation] [d]es coordonnées esthétiques de l’ensemble de la communauté » ; cela passe comme nous l’avons vu par l’art public, mais il s’agit surtout d’une entreprise de contre-propagande qui va à l’encontre d’un récit versaillais faisant de la Commune un rassemblement barbare et misérable. Avec ce luxe communal, les artistes s’appliquent au contraire à démontrer que la culture prend une plus grande place que jamais, et que l’égalité ne peut se faire que dans la vie digne, et non pas dans la misère.

Le libre-jeu de l’art

Cette transformation des repères artistiques des Parisiens sous la Commune dont parle Kristin Ross se comprend d’autant plus dans la mesure où la Fédération des artistes instaurera de nombreuses réformes visant à ouvrir et à libérer le monde de l’art.

La sphère artistique va acquérir son autonomie principalement grâce à diverses corrections qui visent à donner aux artistes la souveraineté sur le monde de l’art et son fonctionnement. Cette idée est présente aux prémisses mêmes de la Fédération des artistes puisque lors de sa première réunion, l’élection d’un comité se fait au nom du « gouvernement du monde des arts par les artistes ». Cette phrase témoigne bien de la volonté de ne pas se soumettre à un pouvoir qui soit extérieur à la sphère artistique mais qui revienne aux artistes eux-mêmes. L’objectif vise à une proximité ontologique entre ce gouvernent et le monde des arts, ainsi qu’à un fonctionnement qui ne soit pas imposé mais réflexif, dans la mesure où ce comité qui gouverne la sphère des arts est lui-même membre de celle-ci. Cet aspect a été mis en avant dans les appels aux artistes comme celui du 12 avril 1871 où la commission est présentée comme « représent[ant] leurs intérêts » et cela continue dans le manifeste de la Fédération des artistes avec la formule « confier aux artistes seuls la gestion de leurs intérêts ».

Toutefois, la souveraineté des artistes n’est pas seulement assurée dans les décisions du comité mais aussi dans leur communication. En effet, la partie « Publicité » de la déclaration du 15 avril stipule que la Fédération des artistes de Paris aura un organe de publicité officiel par lequel elle communiquera ses comptes-rendus, ses travaux et ses procès-verbaux : l’Officiel des arts. Cette décision répond à un besoin de communication ainsi qu’à une volonté d’éviter toute ingérence dans la transmission des décisions et de garder une souveraineté sur la parole de la fédération. L’autonomie est alors garantie de bout en bout, de l’instauration du comité à la transmission de ses choix. L’Officiel des arts permet à la Fédération des artistes de garantir son autonomie, de conserver la souveraineté sur sa parole et d’y présenter une expression libre des mondes des arts, ce qui dénote du Second Empire où les arts étaient soumis à un contrôle aristocratique avec une presse souvent censurée.

« Les réformes artistiques cherchent à dissocier l’art de la valeur pour remettre au centre le travail en tant qu’action dont la valeur ne se trouve pas dans la marchandise qu’il crée mais dans la pratique humaine même. »

La libération du monde de l’art passe principalement par deux changements majeurs : une relative ouverture à l’artisanat et la libéralisation des travaux artistiques.

En effet, loin de se limiter à une dimension corporatiste, les réformes des différentes fédérations cherchent réellement à atteindre les ouvriers et à les inclure dans la vie artistique. De fait, la volonté de faire entrer l’art dans la vie quotidienne s’accompagne d’une généralisation du statut d’artiste qui inclut une bonne partie des artisans et des artistes industriels. Pour ces derniers, sous le Second Empire, en raison d’un marché de l’art extrêmement réduit, la plupart des diplômés des écoles des beaux-arts ne pouvaient pas vivre de leurs qualifications et devenaient des artistes dits « décoratifs » c’est-à-dire exerçant une forme d’art proche de l’artisanat et qui utilise des méthodes de production en série plus ou moins limitée. On transcrirait cela de nos jours sous le mot « design ». Cet excès d’artistes rendait alors très floue la frontière entre l’art, l’artisanat et les arts industriels, une ambigüité renforcée par des personnalités comme Napoléon Gaillard qui se revendiquait « artiste-chaussurier ». La réunion du 13 avril 1871 va tacitement clarifier cette indécision : sont qualifiés pour entrer dans la fédération des artistes les peintres, les sculpteurs etc., mais aussi les ornementistes ou les artistes industriels. La distinction entre arts libéraux et artisanat devient plus floue, même si l’on ne trouve pas de propos explicite à ce sujet dans le texte. Il semble pourtant que ce soit la direction qu’ait prise la Fédération des artistes car elle écrit que sont considérés comme artistes « les citoyens et citoyennes qui justifient la qualité d’artiste, soit par la notoriété de leurs travaux, soit par une carte d’exposant, soit par une attestation écrite de deux parrains artistes ». Ainsi, l’art se relativise et ne se retrouve plus contraint dans les strictes limites des beaux-arts ; il s’étend à tout ce qui nourrit un lien avec des considérations esthétiques. Les artistes ne cherchent en rien à fonder une fédération corporatiste qui se limiterait aux arts libéraux, au contraire, en s’ouvrant aux « artisans », non seulement ils font valoir la dignité de ceux-ci mais ils s’éloignent également de la mentalité bourgeoise qui sépare les activités par la distinction entre les valeurs d’usage et d’échange. Ce qui compte n’est alors plus la valeur de l’œuvre – quelle qu’elle soit – mais le faire-œuvre, la technè au cœur de la pratique artistique. La primauté est donnée à la fabrication, et cette polarisation unit les artistes de tous genres qui deviennent liés par leur pratique. Celle-ci renvoie par ailleurs au travail, ce qui entraîne d’une part l’entrée des artisans dans la sphère de l’art mais fait réciproquement entrer les artistes dans la sphère des travailleurs. Contre la logique capitaliste qui accapare la valeur créée par le travail, les réformes artistiques cherchent à dissocier l’art de la valeur pour remettre au centre le travail en tant qu’action dont la valeur ne se trouve pas dans la marchandise qu’il crée mais dans la pratique humaine elle-même.

L’attaque envers les beaux-arts est d’autant plus profonde que la Fédération des artistes va radicalement affaiblir leur poids artistique, notamment avec la suppression des budgets alloués aux écoles de Rome et d’Athènes. En effet, le Second Empire entretenait des privilèges structurels dans la mesure où les administrateurs des arts disposaient de droits d’achat d’œuvres répondant aux critères aristocrates et certains artistes étaient pensionnaires d’écoles d’art classique. Les beaux-arts bénéficiaient donc d’un double favoritisme car ils étaient non seulement plus susceptibles de profiter d’achats ou de commandes, mais leurs créateurs pouvaient aussi être « salariés » par les institutions elles-mêmes. La fédération artistique s’applique alors à restructurer le fonctionnement des différents arts et à garantir la diversité artistique.

Première pierre : l’arrêt des enveloppes confiées à un administrateur pour l’achat d’œuvres et la fin du régime des pensionnaires ; en abolissant ces privilèges réservés à certains artistes des beaux-arts, la totalité de la profession se trouve réunie sous le même traitement, celui du droit commun. Autre élément important, les commandes communales s’ouvrent aux concours : quand la Commune désire passer commande d’une œuvre ou d’un ouvrage, elle invite les artistes à proposer des projets et vote des budgets prévisionnels que la fédération peut accorder au meilleur d’entre eux. La rupture avec l’art classique se manifeste par ailleurs dans l’ouverture à des courants artistiques plus modernes ou radicaux : la fédération des artistes stipule qu’elle « s’ingénie à trouver les moyens pratiques de donner l’accès aux travaux publics, dans une certaine mesure, même aux minorités artistiques ». Ce fonctionnement tranche avec les privilèges impériaux, la valeur accordée au seul artiste classique est remplacée, donnée au travail artistique en lui-même ; les fonds ne sont plus confiés a priori à un artiste jugé « meilleur » mais à une œuvre particulière, jugée plus adéquate.

Avec la fin d’une logique de classe aristocrate se (re)constitue un nouveau substrat social : le peuple. Uni dans l’égalité, le peuple se comprend dans sa solidarité, qu’il s’agisse de la « fraternité » de la République française ou de la philia grecque.

On assiste donc à une double rupture : en revendiquant l’importance de l’œuvre contre les valeurs aristocratiques, la commission s’oppose tout d’abord à une logique sociale d’ordres telle qu’elle existait avant la Révolution française, et se place ainsi dans la lignée de 1789 et des réformes de 1793 ; mais c’est de surcroît une volonté de liberté qui s’exprime quand les artistes choisissent eux-mêmes comment faire leur art. On peut donc parler d’une libéralisation de l’art puisque celui-ci n’est plus contenu dans des institutions officielles contraignantes mais se retrouve représenté en tous points – y compris institutionnellement – par les artistes eux-mêmes, dans toute la diversité du métier, et dans une grande autonomie de la sphère artistique. Parler de « révolution » du monde de l’art devient donc approprié, car la Commune, au-delà d’incarner une révolte, ouvre un espace de transition dans le Paris d’alors qui permet de passer d’un art institutionnel marqué par les structures de l’Ancien Régime à des structures fondées sur le mérite, la représentativité et l’autonomie, en écho aux développements amenés par la Révolution.

L’art contre la misère

Avec la fin d’une logique de classe aristocrate se (re)constitue un nouveau substrat social : le peuple. Uni dans l’égalité, le peuple se comprend dans sa solidarité, qu’il s’agisse de la « fraternité » de la République française ou de la philia grecque. Cette solidarité, centrale lors de la Commune, porte le double poids d’alléger la misère de nombreux Parisiens mais également d’unir les communards en un corps chargé de faire face à l’ennemi prussien.

De tous les artistes, ceux qui s’illustrent le plus par leur solidarité dans la Commune de Paris sont sans doute ceux de la fédération artistique lancée par les artistes dramatiques et lyriques, et les musiciens. En effet, deux fédérations artistiques existent sous la Commune : celle créée le 13 avril 1871 sous l’impulsion de Courbet, qui compte les peintres, sculpteurs, architectes, graveurs-lithographes et les artistes industriels, et celle formée le dimanche 16 avril 1871 au théâtre de l’Alcazar autour des compositeurs, des musiciens et des artistes dramatiques et lyriques. Si la première œuvre principalement pour la libération des arts, la seconde s’illustre par sa charité. En effet, dès le 19 avril 1871, le Journal officiel de la Commune transmet la requête de la fédération artistique dramatique et lyrique qu’on mette à sa disposition les salles publiques inoccupées afin qu’elle y organise des spectacles dont les bénéfices reviendront aux veuves, orphelins et nécessiteux de la garde nationale.

Cette autorisation lui est donnée le 22 avril et quatre jours plus tard, la fédération artistique nomme un « comité organisateur des représentations théâtrales à donner aux bénéfices des blessés, veuves et orphelins de la garde nationale ». On trouve une double valeur à ces événements : cette forme de charité s’apparente à de la solidarité dans la mesure où les plus nécessiteux perçoivent les bénéfices de ces représentations, mais il ne s’agit pas d’une solidarité qui confirme le statu quo et les inégalités – comme lors de l’aumône où le donateur affermit sa position économique et sociale, ou en cas de « mauvaise conscience » quand l’on ne fait qu’adoucir la brutalité de la domination. Ce concert donné par la fédération artistique, rendu possible par la Commune, qui donne les bénéfices au lieu de les garder ou de les réinvestir dans un capital productif, propose une forme de solidarité qui court-circuite la logique d’accumulation propre au capitalisme.

Mais avant même les bénéfices, le concert lui-même est pensé en lien avec les démunis, comme en témoigne l’annonce de M. Bertringer, secrétaire de la fédération des artistes dramatiques et lyriques : il doit « faire entrer un rayon de soleil, une lueur d’espérance et un peu de bien-être dans la mansarde de celui qui souffre ». Le concert devient alors un divertissement au sens le plus complet du terme, non seulement moderne mais aussi au sens pascalien de ce qui sert à nous échapper de notre condition misérable – voir à cet égard l’article récemment paru « Capitaliser sur le divertissement en période de crise ? ».

Véritables succès, les concerts de la fédération artistique dramatique et lyrique seront répétés à plusieurs reprises avec des musiciens bénévoles touchant une infime partie des recettes – un fonctionnement en rien contraire à la charité dans une situation où « la famille artistique est pauvre elle-même », pour reprendre les mots de la fédération. Ces représentations traduiront une véritable valeur artistique ; on peut notamment remarquer dans un programme la présence de l’Hymne à la liberté de François-Joseph Gossec, dont ce fut la première exécution depuis 1793. Cette démarche sera suivie par d’autres orchestres comme le corps de musique du 93ème bataillon de la garde nationale ou même le grand Opéra.

Toutefois, même lorsqu’elle est reprise par des organes plus institutionnels, la solidarité se distingue encore de la charité usuelle car elle n’est pas fondée sur la commisération. En effet, contrairement à ce qui se passe lors d’une solidarité empathique face à la misère d’autrui ou à la manifestation de la détresse, les recettes ne sont pas distribuées directement et arbitrairement mais sont transmises à une commission choisie par la Commune qui les répartit entre les vingt arrondissements. Cette distribution garantit une solidarité qui n’est pas fondée sur la misère vécue, avec toute la contingence que comporte la rencontre avec autrui et l’empathie qu’elle suscite, mais montre au contraire une solidarité érigée en valeur officielle et générale. A cet égard, elle va à l’encontre de la logique de concurrence de l’économie libérale qui oppose les individus les uns aux autres et ne donne que par mauvaise conscience quand la misère fait irruption dans son monde.

La solidarité, au même titre que la libéralisation ou la démocratisation, démontre que les artistes ont joué un rôle bien plus prépondérant dans la Commune que sous les régimes bourgeois. En mêlant leurs valeurs et une pratique artistique concrète, ils ont transformé la poïésis artistique en véritable praxis révolutionnaire. En renouant avec la pratique sociale, l’art a prouvé son utilité.

Là encore, la Commune effectue une rupture avec la mentalité bourgeoise, non en opposant une théorie utilitaire de l’art mais en la réalisant, ce qui la confirme d’autant plus. Cent-cinquante ans après son irruption, la Commune continue de nous fournir des exemples et d’éclairer notre condition moderne tant ses enjeux résonnent d’actualité : la question de l’héritage patrimonial s’est posée pour la colonne Vendôme, tout comme il se pose pour les statues controversées ; les questions sur la valeur de l’art et l’importance de maintenir les musées ouverts furent posées en temps de siège comme lors de la Covid-19, etc. Mais cette dimension souffre d’une double négligence : l’absence d’intégration de la Commune dans l’historiographie nationale, et le mépris que l’on accorde à l’art en le voyant comme un objet de passivité sensible. En contestant cela, la Commune interroge bien au-delà de notre présent car elle bouscule nos a priori esthétiques et montre que nos conceptions de l’art ne sont pas exemptes d’idéologies : derrière elles se découvre le règne de la bourgeoisie.

Pour approfondir :

OVTCHARENKO Claude, Journal officiel de la Commune de Paris du 20 mars au 24 mai 1871, Edition numérique, Saguenay, 2011.

REBOUL Yves, « Rimbaud devant Paris : deux poèmes subversifs », Littératures 54, 2006, p. 95-132.

RIAT Georges, Gustave Courbet, Parkstone International, 2015.

ROSS Kristin, L’imaginaire de la Commune, Paris, La Fabrique éditions, 2015.

ROUGERIE Jacques, « La Commune de Paris : les œuvres », dans La Commune de 1871, Que sais-je ? Paris, Presses Univ. de France, 2014, p. 62-73.

TILLIER Bertrand, La Commune de Paris, révolution sans images ? Seyssel, Champ vallon, coll. « Epoques », 2004.

Gazette des beaux-arts : courrier européen de l’art et de la curiosité, Gazette des beaux-arts, Paris, G. Wildenstein, coll. « Collection numérique : originaux conservés à l’INHA ».