[NDLR : le samedi 21 janvier à l’École normale supérieure, Le Vent Se Lève organise en partenariat avec la Fédération française de débats une journée de conférences sur la Révolution française. Neuf historiens y interviendront, dont Jean-Clément Martin, dont nous republions ici un article. Retrouver tous les détails sur cette page]

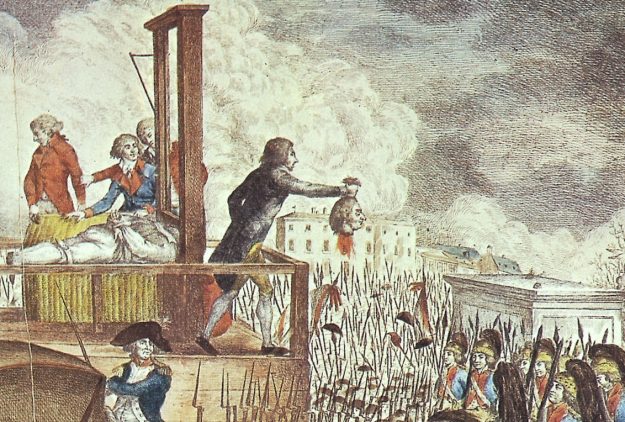

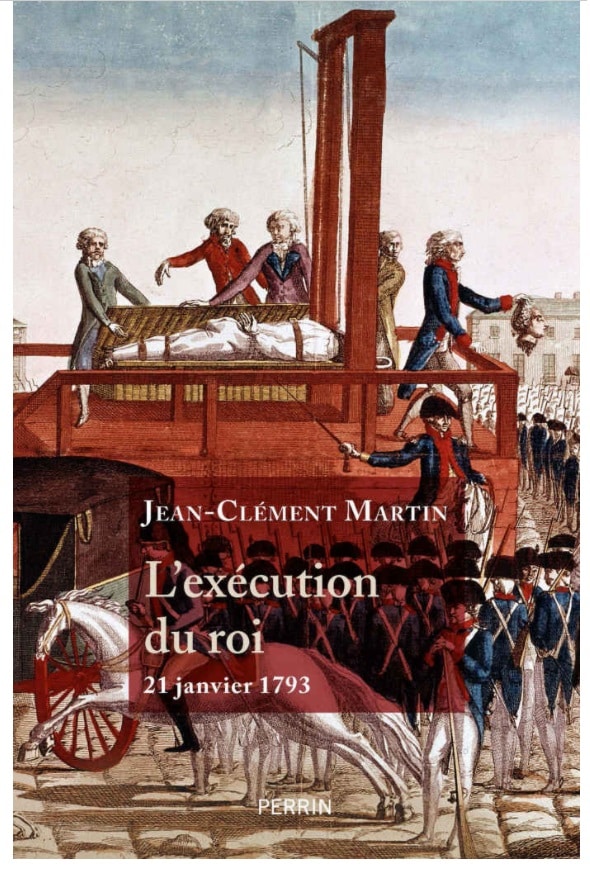

« [Les rois] ne seront plus désormais que des fantômes. La France, leur France, est éternellement régicide », écrivait Jean Jaurès. L’exécution de Louis XVI, le 21 janvier 1793, demeure pourtant auréolée d’une odeur de souffre. Si certains, chaque année, mangent une tête de veau pour la célébrer, d’autres se réunissent dans des églises pour prier à la mémoire du roi défunt. Dans L’exécution du roi : 21 janvier 1793, publié aux éditions Perrin, Jean-Clément Martin s’attelle à la déconstruction d’une série de mythes, dont deux siècles d’historiographie ont serti l’événement. Il s’en prend à une lecture téléologique de l’exécution du roi, à propos de laquelle les Conventionnels ont tenu des positions moins monolithiques que ne le laisse croire la postérité. Il s’attaque à l’idée selon laquelle la mise à mort du roi aurait divisé la France entre républicains et monarchistes. Le camp républicain lui-même était profondément clivé ; le vote de l’exécution de Louis XVI marque une victoire décisive en faveur des Jacobins, hérauts d’une Révolution « mystique et romantique ».

La révolution jacobine

Le procès du roi a révélé l’opposition entre le projet girondin, celui d’une république républicaine, et le projet jacobin qui serait plutôt celui d’une révolution mystique et romantique ; le premier annoncerait la république de la fin du XIXe siècle, le second privilégierait plutôt la nation identifiée à une communauté unifiée1.

L’exemple du Girondin pur sucre serait ce député d’Ille-et-Vilaine, Lebreton, qui vote pour la réclusion en estimant que « la royauté peut être abolie, la République exister et le roi criminel expier au Temple ou dans quelque autre prison »2, sans que cela soit un obstacle à la République telle qu’elle est. Le Jacobin exemplaire serait Delahaye, de la Seine-Inférieure, déclarant le 15 janvier : « Mettre en question si Louis est coupable c’est mettre en question si nous sommes coupables nous-mêmes. Je lis sur les murs de Paris ces mots tracés du sang de nos frères : Louis est coupable. Oui », fondant l’unité du pays sur l’élimination du traître3.

Lire sur LVSL l’article de Tristan Labiausse, qui livre une analyse du projet républicain jacobin à travers la fête de l’Être suprême : « La République jusqu’au bout : retour sur le culte de l’Être suprême »

Les Girondins voulaient ainsi supprimer la fonction et le symbole monarchiques, sans toucher éventuellement le corps physique du roi – peut-être dans l’espoir d’utiliser ce dernier dans d’éventuelles transactions avec les ennemis. En revanche, les Jacobins confondaient les deux corps du roi, la personne physique et la personne politique, ce qui rendait le sacrifice nécessaire4. Ils voulaient rompre l’unité fusionnelle qu’ils estimaient héritée de la monarchie pour fonder une communauté fraternelle autour des victimes de Louis, ce que disent leurs discours tenus pendant le procès, assurant que le sang du roi exaltera le sang des combattants du 10 août. Ils exprimaient ainsi une conception archaïque du sacré, avec ce rappel obsédant du sang5.

Pendant le procès, les uns et les autres ont amendé leurs positions. Les Girondins ont dû admettre que les sorts de Louis XVI et de la monarchie absolue étaient indissociables, tant l’engagement contre-révolutionnaire du roi – et de la reine – était patent. Les Jacobins ont dû se soumettre à l’esprit du temps épris de justice et de débats publics rationnels, finir par admettre le recours au procès, quitte à en bousculer la procédure. C’est pour cela qu’il convient de ne pas être aveuglé par les discours les plus déterminés, notamment ceux de Saint-Just et de Robespierre, qui ne rendent pas compte de la complexité de l’opinion collective. Mais c’est aussi pour cela qu’il faut les considérer comme l’expression des grandes orientations qui vont animer le pays. Indépendamment de leurs opinions, combien de députés durent penser le 21 janvier que ce « grand acte de justice […] [avait] créé la République », comme l’écrivit Robespierre dans sa Troisième lettre à ses commettants6 ?

Lire sur LVSL le discours de Robespierre présentant ses arguments en faveur de la mort du roi : « Louis doit mourir parce qu’il faut que la patrie vive »

La révolution permanente

D’autres conséquences affectent plus immédiatement la Convention ; plus discrètes, elles passent inaperçues, elles sont pourtant essentielles. Dès le début de la séance du 20 janvier, les députés présents avaient cherché à souder l’Assemblée, « après son grand acte de justice », en s’occupant des soldats, de la Constitution, de l’éducation et des Bourbons. L’élan se rompt rapidement sur la lettre de démission que Kersaint a déposée. Il la motive par sa volonté de ne plus siéger à côté « des hommes de sang, alors que leur avis, précédé de la terreur, l’emporte sur celui des gens de bien, alors que Marat l’emporte sur Pétion » ; il ne veut plus être « collègue » et « complice » des « promoteurs des assassinats du 2 septembre ».

NDLR : Kersaint fait référence aux « massacres de septembre » perpétrés par des sans-culottes sur des monarchistes, ou supposés tels, en 1792. Marat y est souvent associé, bien que l’historiographie soit encore divisée sur sa responsabilité.

Cette démission, qui fait écho à celle de Manuel décidée dès la fin des votes, est vigoureusement condamnée par quelques Montagnards, auxquels Barbaroux répond en la justifiant par les menaces pesant sur les Girondins et par l’impunité dont profitent toujours les massacreurs de Septembre.

L’unanimité sombre dans le chahut qui suit, d’autant que Gensonné lance : « Avoir puni Louis le tyran, ce n’est avoir fait que la moitié de votre devoir ; le complément de la sagesse sera de poursuivre avec toute la rigueur de la loi les brigands, les cannibales qui, les 2 et 3 septembre, ont ajouté à l’histoire de notre Révolution le chapitre odieux des prisons. » C’est encore Barère qui trouve le compromis : « Vous n’avez pas craint les poignards des royalistes, vous ne craindrez pas ceux des assassins. »

La Convention décrète alors que le ministre de la Justice devra poursuivre les « auteurs, complices et provocateurs des assassinats et brigandages commis dans les premiers jours de septembre », ainsi que « ceux qui, dans la nuit du 9 et dans la journée du 10 août se sont trouvés réunis, armés dans le château des Tuileries, contre le peuple », sans oublier les « fonctionnaires publics qui avaient quitté leur poste pour venir conspirer à Paris avec le tyran et ses complices »7. Un coup à gauche, un coup à droite permettent donc à l’Assemblée de retrouver un calme relatif après ces tempêtes.

La séance se poursuit en acceptant que le roi soit assisté par Edgeworth avant la lecture de pétitions. L’incident est clos, provisoirement puisqu’il annonce les règlements de comptes des mois suivants, mais la boucle est ainsi bouclée : le lien entre le 10 août, le 2 septembre et l’exécution de Louis XVI est au cœur du conflit qui a divisé le pays entre Jacobins et Girondins et ce sont bien ces derniers qui ont perdu la bataille. Disons-le rapidement, ils ne s’en relèveront pas. Fin mai, début juin, ils seront éliminés de la Convention par l’alliance des Jacobins et des sans-culottes ; fin décembre, ces derniers perdront tout pouvoir, avant que le tour des Jacobins n’arrive dans l’automne 1794. Des « septembriseurs » seront poursuivis enfin en 1795, sans répondre à toutes les questions sur les responsabilités8. Le massacre du 10 août restera ignoré.

Le sort du roi a ainsi dépendu de cette lutte entre députés de la Convention, dans la suite exacte de la confusion qui régnait le 10 août autant dans la salle du Manège que dans le palais des Tuileries. Plus que la fin de la royauté et de la monarchie absolue, c’est bien la définition de la Révolution qui a été en cause. Le verdict de janvier 1793 tranche en faveur des partisans de sa continuation, mais, comme on l’a vu dans le premier chapitre de ce livre, l’exécution est laissée à la Commune et aux sans-culottes. Ce dispositif particulier annonce les compétitions à venir entre Jacobins et sans culottes et la succession des coups d’État qui affaibliront la République jusqu’à sa disparition en 17999.

NDLR : cet article est extrait de l’ouvrage de Jean-Clément Martin.

Notes :

1 Voir le numéro d’avril 2004 de la revue Europe : « Le romantisme révolutionnaire. »

2 Archives parlementaires, M. J. Mavidal et M. E. Laurent (dir.), 1898, t. LVII, 16-17 janvier 1793, p. 346-347.

3 Ibid., 15 janvier 1793, p. 58.

4 On reconnaît là les thèses d’Ernst Kantorowicz, Les Deux Corps du roi, Paris, Gallimard, 1989. Voir Ferenc Fehér, « Justice révolutionnaire », dans M. Walzer, Régicide et Révolution, Paris, Payot, 1989, p. 353-380.

5 A. de Baecque, La Gloire et l’Effroi. Sept morts sous la Terreur, Paris, Grasset, 1997, p. 127-129.

6 Robespierre, Œuvres complètes de Maximilien Robespierre, Société des études robespierristes, Paris, 11 tomes, t. V, p. 226.

7 Archives parlementaires, op. cit., t. LVII, 20 janvier 1793, p. 507-513.

8 J.-C. Martin, Les Échos de la Terreur. Vérités et mensonges d’État (1794‐2001), Paris, Belin, 2018 ; Paris, Pocket, 2019, 1re partie.

9 Sans parler du coup d’État de Brumaire, voir notamment Bernard Gainot, 1799, un nouveau jacobinisme ?, Paris, Éditions du CTHS, 2001.