En abolissant le droit à l’avortement, la Cour suprême américaine ne s’est pas contentée de ramener la « plus vieille démocratie du monde » au Moyen-âge. Elle a fait la démonstration que les droits ne sont jamais définitivement acquis – et que les élites sont disposées à défendre des politiques aux conséquences inhumaines pour protéger leurs intérêts. Aux États-Unis comme en Europe, où l’on observe également une alliance croissante entre lobbies financiers et chrétiens intégristes. Analyse d’une séquence dont la gravité a peut-être été sous-estimée sur le vieux continent, malgré l’émoi provoqué.

Paris, 2019. À la « convention de la droite » de Marion-Maréchal Le Pen, le polémiste Raphaël Enthoven critique ses hôtes en arguant que leur projet réactionnaire est voué à l’échec. Parmi les arguments déployés, il assène l’idée que le progrès social et ses avancées constituent « des mouvements irréversibles » car « on ne revient pas sur une liberté supplémentaire ».

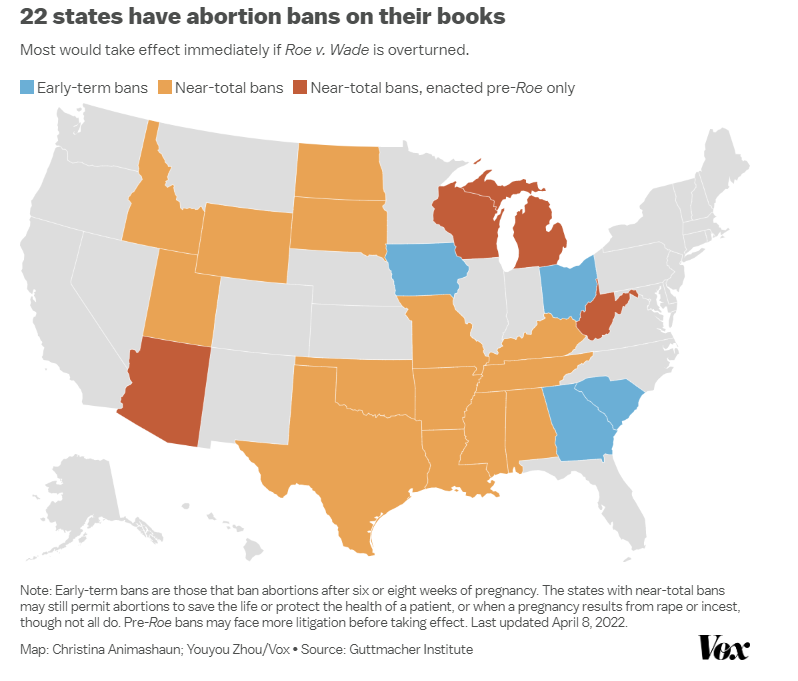

Trois ans plus tard, 170 millions d’Américaines viennent de perdre leur droit constitutionnel à l’avortement. L’arrêt Dobbs v Jackson de la Cour suprême des États-Unis annule la jurisprudence Roe v Wade de 1973 et rend aux législatures des États et au Congrès fédéral le pouvoir d’interdire ou de restreindre l’accès à l’avortement. Du fait des lois votées en anticipation de cette décision, l’avortement est devenu illégal ou très fortement limité dans 11 États. Il le sera bientôt dans 13 autres, soit la moitié du territoire américain.

Des effets tragiques au-delà des cas individuels

Dès l’annonce du verdict, des centaines de femmes ont vu leur procédure médicale annulée par leur clinique. Pour les habitantes des 22 États sous contrôle républicain, la situation va rapidement se dégrader. Dans la majorité des cas, l’avortement sera interdit passé 6 semaines de grossesse (soit après deux semaines d’absence de règles, alors que la majorité des femmes ne savent pas qu’elles sont enceintes) quelles que soient les circonstances. Le viol, l’inceste ou la présence d’un fœtus non viable ne seront généralement pas des motifs suffisants pour obtenir un avortement.

5 des 9 juges qui composent la Cour suprême (et qui ont voté pour l’annulation du droit à l’avortement) ont été nommés par des présidents élus avec une minorité de voix (deux par Bush Junior, trois par Donald Trump).

Dans certains États, l’avortement pourra être passible de longues peines de prison ferme, voire de la peine de mort. Une simple fausse couche pourra conduire une femme accusée de l’avoir provoquée devant les tribunaux, avec le risque de recevoir une très lourde condamnation. Du reste, à cause du flou juridique et des réticences du corps médical à s’exposer à de potentielles poursuites, de nombreuses femmes pouvant prétendre à un avortement (leur santé étant menacée par des complications liées directement ou indirectement à leur grossesse) ne se le verront plus proposer.

Les témoignages terrifiants s’accumulent. Des femmes sont contraintes de mener à terme une grossesse non viable en dépit des graves risques encourus pour leur santé (infertilité, complications diverses…). Une femme présentant une pathologie engageant son pronostic vital a été privée de traitement du fait de l’incompatibilité des médicaments avec une grossesse à laquelle elle n’avait plus le droit de mettre terme. Sans oublier cette fillette de dix ans, victime d’un viol et enceinte de 6 semaines, qui s’est vue refuser un avortement en Ohio.

Au-delà de ces récits individuels dramatiques, cette décision accroît les injustices structurelles existantes. Les femmes vivant dans les États favorables à l’avortement ou ayant les moyens de s’y rendre conserveront un accès à la procédure. Du moins, tant que les États républicains ne mettent pas en place des lois visant à interdire ce type de solutions. Avant Roe, les classes supérieures avortaient également par voies illégales, auprès de cliniques ou praticiens privés opérant en toute discrétion. À l’inverse, les femmes issues des milieux défavorisés mourraient parfois des suites d’avortements auto-administrés ou entrepris auprès de personnes non qualifiées – dont des charlatans. Comme l’expérience l’a prouvé, interdire l’avortement ne le supprime pas, mais le rend plus dangereux, difficile et onéreux.

Cette décision fait également fi de données plus générales. Et pas uniquement en termes de santé publique. Du point de vue économique, les répercussions attendues sont désastreuses. Hausse de la pauvreté et des inégalités, baisse de la productivité et réduction de la participation des femmes au marché du travail font partie des conséquences bien documentées.

La sécurité est un autre domaine qui risque d’être impacté. Au-delà des conséquences directes, de nombreuses études tendent à démontrer que l’accès à l’avortement avait largement contribué à la diminution de la criminalité observée 15 à 20 années après sa légalisation.

Une décision arbitraire et impopulaire

La décision choque également par son aspect arbitraire. La logique déployée par l’opinion majoritaire de la Cour s’appuie sur une lecture originaliste de la Constitution (qui consiste à l’interpréter dans le sens de l’intention prêtée à ses auteurs en 1787), fondée sur un mode historique de légitimation. En résumé : puisque la Constitution ne garantit pas explicitement le droit à l’avortement parmi les droits fondamentaux (elle ne garantissait pas le droit de vote des femmes non plus) et qu’historiquement, l’avortement n’était pas un droit aux États-Unis, ni une pratique ancrée dans la tradition du pays (avant 1973 et selon le révisionnisme fortement contesté de la Cour), il est hors de question d’en faire un droit fondamental aujourd’hui. Le raisonnement apparaît faible. Il mobilise des arguments entrant en contradiction avec d’autres opinions émises par les mêmes juges et s’oppose aux jurisprudences Roe et Cassey. Il repose surtout sur la notion contestable qu’un texte écrit en 1787 – dans un contexte patriarcal et esclavagiste – détermine les droits fondamentaux des femmes 250 ans plus tard.

La suppression du droit à l’avortement va clairement à l’encontre de l’opinion publique. Selon les innombrables enquêtes réalisées sur le sujet, entre trois et quatre électeurs sur cinq ne souhaitaient pas que Roe soit annulée par la Cour suprême. Ce qui pose la question de la légitimé de cette institution.

5 des 9 juges qui la composent (et qui ont voté pour l’annulation du droit à l’avortement) ont été nommés par des présidents élus avec une minorité de voix (deux par Bush Junior, trois par Donald Trump). Parmi eux, les 3 juges nommés par Trump ont été confirmés par un nombre de sénateurs représentant entre 20 et 40 millions d’Américains de moins que ceux qui avaient voté contre la confirmation. Le 6e juge conservateur à avoir voté la suppression du droit à l’avortement, Clarence Thomas, avait été confirmé malgré des accusations d’agressions sexuelles particulièrement crédibles. Depuis, la Commission parlementaire a mis en lumière une complicité probable de ce même Clarence Thomas avec Donald Trump dans sa tentative de coup d’État. C’est pourtant ce juge qui a explicitement ouvert la porte vers d’autres verdicts plus durs encore : la remise en cause du droit au mariage homosexuel, aux relations homosexuelles et à la contraception.

Parmi les trois juges nommés par Trump, le siège du premier (Neil Gorsuch) aurait dû revenir à un juge nommé par Obama, si la majorité républicaine au Sénat n’avait pas refusé pendant huit mois d’organiser le vote de confirmation au Congrès. Mitch McConnell (alors chef de la majorité républicaine) avait estimé qu’à huit mois de la présidentielle, Obama n’était plus légitime pour nommer un juge. Mais quatre ans plus tard, lorsque la juge progressiste Ruth Bader Ginsburg est décédée sept semaines avant la présidentielle de 2020, McConnell s’est empressée de confirmer sa successeur Amy Coney Barrett. Il s’agit de ruptures évidentes avec la logique bipartisane de la procédure de nomination. Or, pour confirmer Gorusch en 2017, McConnell avait du modifier les règles du Sénat (par un vote à la majorité simple) afin d’abaisser le seuil nécessaire à la confirmation d’un juge de 60 à 50 voix. Gorusch a finalement été confirmé 54-45, sur des lignes partisanes, tout comme Barrett (52-48).

La suppression du droit à l’avortement s’inscrit dans une succession de verdicts plus réactionnaires les uns que les autres. Au cours de la même semaine, la Cour suprême a ouvert la porte au découpage des circonscriptions électorales sur des bases raciales (Ardoin v. Robinson), renouant ainsi avec des pratiques datant de la ségrégation

Enfin, Brett Kavanaugh est venu remplacer le juge conservateur Ted Kennedy en cours du mandat de Trump, suite à sa décision de prendre sa retraite. L’idée étant de profiter de la présidence républicaine pour installer un successeur bien plus jeune à la Cour (les nominations étant à vie). Une voie que Ruth Bader Ginsburg avait refusé d’emprunter sous Obama, estimant que sa retraite anticipée serait interprétée comme une stratégie partisane et risquerait d’affaiblir la légitimité de la Cour (la raison officieuse étant probablement qu’elle ne souhaitait pas laisser sa place, d’autant qu’elle avait été élevée au rang d’icône par la presse démocrate…). Kavanaugh a été confirmé sur des lignes partisanes (50-48), malgré une accusation crédible de tentative de viol.a

Americans’ confidence in the U.S. Supreme Court has fallen to a new low of 25%. https://t.co/hWrkz1OKwY pic.twitter.com/yZFfgqEDva

— Gallup (@Gallup) June 24, 2022

Ce manque de légitimité démocratique et les nombreuses décisions impopulaires prises par la Cour (en particulier, la décision de déplafonner les dépenses des entreprises et milliardaires désirant financer les campagnes électorales) expliquent certainement la confiance historiquement basse (25 %) dont elle jouit actuellement auprès des Américains.

De la contre-révolution conservatrice au « coup d’État judiciaire » ?

La suppression du droit à l’avortement s’inscrit dans une succession de verdicts plus réactionnaires les uns que les autres. Au cours de la même semaine, la Cour suprême a ouvert la porte au découpage des circonscriptions électorales sur des bases raciales (Ardoin v. Robinson), renouant ainsi avec des pratiques datant de la ségrégation et interdites par le Voting Act de 1965. Puis elle a considérablement affaibli la régulation du port d’arme dans l’espace public (New York State RPA v. Bruen ), la séparation de l’Église et de l’État (Kennedy v. Bremerton School District)), l’autonomie politique des tribus amérindiennes (Oklahoma v. Castro-Huerta) avant d’asséner le coup de grâce en limitant la capacité de l’Agence de Protection de l’Environnement (EPA) à réguler les émissions de gaz à effet de serre. Ce dernier verdict (West Virginia v. EPA) ouvre la porte à de nombreuses interdictions faites au gouvernement de… gouverner. Le Financial Times évoque déjà des conséquences en termes de suppression de régulations bancaires et financières.

Cette séquence, qualifiée de « coup judiciaire » par l’essayiste Naomi Klein, a été suivie d’un signal encore plus inquiétant : la décision de statuer sur l’affaire Moore v. Harper à l’automne. Le verdict pourrait changer radicalement la manière dont sont décidées les élections dans le pays, en donnant les pleins pouvoirs aux législatures de chaque État pour organiser et valider les scrutins nationaux. En clair, la tentative de Coup d’État de Donald Trump de 2020 sera désormais légale, dans le sens où les parlements des États pourront renverser le résultat d’une élection, ou mettre en place des règles garantissant peu ou prou l’issue d’un scrutin.

La fin du droit à l’avortement s’inscrit ainsi dans une dynamique plus large et inquiétante, mais parfaitement explicable. En réalité, l’abrogation de Roe v. Wade n’est qu’un dégât collatéral de l’effort plus vaste de la droite américaine pour imposer par la voie judiciaire sa vision politique largement impopulaire, via ce que certains politologues décrivent comme « la tyrannie de la minorité ».

Derrière l’assaut réactionnaire de la Cour, le Capital et de nombreux milliardaires américains

Derrière les verdicts énumérés plus haut, on retrouve toute une série d’efforts méticuleux et concertés de la part de ce qu’il conviendrait d’appeler « le capitalisme américain », au risque de généraliser. Les juges ayant rendu ces verdicts ont été sélectionnés en amont par des organisations conservatrices mettant en avant certaines philosophies juridiques et, plus largement, soutenant des magistrats ayant fait preuve de certaines qualités au cours de leur carrière. La défense des intérêts du monde des affaires et du Capital est privilégié, avant un ethos socialement conservateur. Ces organisations, en particulier la Heritage Foundation et la Federal Society sont en grande partie financées par de multiples multinationales américaines, les lobbies de grands secteurs économiques et de nombreux milliardaires.

NDLR : Lire sur LVSL l’article d’Ewen Bazin, « La Heritage Foundation, puissante fondation néoconservatrice derrière Donald Trump »

Une fois leurs candidats nommés pour un siège à la Cour suprême, ces structures (ainsi qu’un vaste réseau de lobbies plus opaques, tel que le Judicial Crisis Network, dont la légalité résulte précisément d’une série d’arrêts de la Cour suprême) dépensent des centaines de millions de dollars pour convaincre le public et les élus de soutenir la nomination des juges pré-sélectionnés. Ensuite, pour s’assurer que les litiges juridiques pertinents remontent jusqu’à la Cour suprême, de multiples efforts sont déployés par ces mêmes organisations pour influencer les élections, élire les politiques et orienter magistrats, parquets, plaignants, juristes et avocats. Jusqu’à produire des lois clés en main qui seront ensuite votées par des juridictions républicaines acquises à la cause, dans le but de déclencher des affaires destinées à être portées devant la Cour suprême.

Cette dernière n’a plus qu’à piocher dans les nombreux arguments produits par des juristes soutenus par les organisations conservatrices pour justifier leurs verdicts. Ce long processus fut mobilisé pour mettre fin au droit à l’avortement, comme pour produire la décision portant sur l’Environment Protection Agency (EPA). À la manœuvre, on retrouve également le puissant multimilliardaire Charles Koch, et son réseau d’influence tentaculaire. Si ce magnat des énergies fossiles n’est pas hostile à l’avortement, son taux de profit se trouvait directement menacé par l’EPA. D’où les efforts colossaux déployés depuis 20 ans par son organisation (Prosperity for America) pour réunir les conditions nécessaires au verdict WV v. EPA, entre autres décisions conservatrices rendues par la Cour. Et tant pis pour les fillettes de dix ans enceinte suite à un viol.

Le Parti démocrate, entre complaisance et complicité

Cette contre-révolution conservatrice engrange les succès car elle ne rencontre pas de véritable résistance. Sur la question du droit à l’avortement, les démocrates étaient pourtant prévenus. Fait inédit, deux mois avant la décision de la Cour suprême, un brouillon du verdict avait fuité dans la presse. Il correspond pratiquement mot pour mot à la décision finale. Qu’ont fait les leaders du Parti démocrate au cours de ce laps de temps ? Rien. Ou plus exactement, ils ont activement fait campagne pour défendre le seul parlementaire démocrate anti-avortement, menacé de perdre son siège au profit d’une candidate progressiste soutenue par la gauche du Parti. Quelques semaines plus tard, Joe Biden a passé un marché avec le chef de la minorité républicaine au Sénat (Mitch McConnell) pour nommer à vie un juge anti-avortement au circuit fédéral du Kentucky (un échelon inférieur à la Cour suprême) pour « apaiser McConnell ».

Une fois à la présidence des États-Unis, Obama avait renoncé à sa promesse électorale d’inscrire le droit à l’avortement dans la loi fédérale, malgré sa majorité absolue au Congrès

La nomination devait intervenir le jour du verdict mettant fin à l’avortement. C’est dire l’importance accordée au droit à l’avortement par les ténors du Parti démocrate qui, à l’annonce du verdict de la Cour suprême, ont d’abord chanté « God bless America » sur le parvis du Congrès avant de lire un poème et d’envoyer des courriels à leur liste de diffusion pour demander un soutien financier en vue des prochaines élections. Un opportunisme qui a provoqué la colère de nombreux militants féministes.

Dans son discours commentant la décision de la Cour, Joe Biden n’a proposé aucune solution, à part celle de voter démocrate aux prochaines élections. S’il est vrai que le combat doit désormais être mené à l’échelle des États et du Congrès, les démocrates sont loin d’être privés de tout levier.

Pour commencer, ils pourraient faire voter un texte protégeant l’avortement au Congrès. Cela nécessiterait de voter la fin du Filibuster, cette règle arbitraire qui permet à une minorité de 41 sénateurs de bloquer toute proposition de loi. La Cour suprême risquerait d’invalider le texte, mais devrait être de nouveau saisie, ce qui contribuerait à limiter son pouvoir et affaiblir sa légitimité.

Comme le souligne Jacobinmag, un Sénat débarrassé du filibuster pourrait également voter un budget fédéral réduisant à zéro le budget de la Cour suprême. Les juges seraient toujours en place, mais dans l’incapacité de travailler (privés d’assistant, d’accès informatique, etc…). Une autre option consisterait à utiliser conjointement le Congrès et la Présidence des États-Unis pour ajouter des juges (progressistes) à la Cour suprême, afin de faire de nouveau basculer cette dernière du côté démocrate.

Les démocrates pourraient également lancer des procédures de destitutions contre les juges de la Cour suprême Clarence Thomas (pour son rôle supposé dans la tentative de coup d’État de Donald Trump) et Kavanaugh (pour de potentielles parjures sous serment). La procédure n’a aucune chance d’aboutir, puisqu’une destitution nécessiterait l’aval des deux tiers du Sénat. Mais le but serait avant tout de marquer des points politiquement et de ralentir l’action de la Cour suprême en l’engluant dans cette procédure.

Enfin, le Congrès (à majorité démocrate) pourrait faire voter divers textes de loi conçus spécifiquement pour contraindre ou défier la Cour suprême (sur le droit à l’avortement, les régulations d’émissions de gaz à effet de serre, l’encadrement du droit de vote et de l’organisation des élections, le contrôle des armes à feu… etc). Au minimum, un texte rendant l’avortement légal en cas de viol ou d’inceste mettrait les républicains en difficultés et sauverait de nombreuses femmes. De même, l’administration Biden pourrait ouvrir des cliniques pratiquant l’avortement sur les terres fédérales situées dans les États conservateurs, pour ne parler que de cette problématique. Rien de tout cela n’est au programme, à la stupeur des dirigeants républicains et au désespoir des électeurs démocrates.

Certes, de telles tactiques présentent plusieurs inconvénients. Certaines ne serviraient qu’à affaiblir politiquement la Cour suprême, sans permettre de sortir par le haut de la crise politique. Avec le risque de diviser d’avantage le pays, de polariser l’opinion et de provoquer un retour de bâton lorsque les républicains seront de nouveau au pouvoir.

Mais, comme l’écrit Noami Klein et le martèlent les élus proches de Bernie Sanders, les républicains violent déjà allègrement les normes de la politique bipartisane et imposent de fait leur agenda radical. En situation d’urgence, lorsque les droits fondamentaux, l’avenir de la démocratie et de la planète sont menacés, des mesures drastiques s’imposeraient pour faire face.

Cependant, combattre les républicains n’est pas dans l’ADN du parti démocrate. Depuis le traumatisme des années Reagan et la fin du consensus hérité du New Deal, les cadres du parti se sont réfugiés dans une position attentiste qui s’explique par un mélange de manque de courage politique et de faible foi dans leur propre projet. Voire, pour certains élus financés par le monde des affaires, d’hostilité non avouée aux causes progressistes.

En 1991, Joe Biden, alors à la tête du Comité judiciaire du Sénat, avait échoué à faire capoter la nomination du juge Clarence Thomas, confirmé à la Cour suprême (52-48) par un sénat à majorité démocrate. Il remplaçait ainsi Thurgood Marshall, héros afro-américain de la lutte pour les droits civiques. En 2005, Barack Obama s’était publiquement opposé au blocage de la nomination du juge Roberts (qui préside désormais la Cour suprême) dans un post de blog aux accents involontairement prophétiques : les pires craintes des activistes démocrates balayées par Obama se sont avérées amplement justifiées.

Une fois à la présidence des États-Unis, Obama avait renoncé à sa promesse électorale d’inscrire le droit à l’avortement dans la loi fédérale, malgré sa majorité absolue au Congrès. Quant à Hillary Clinton, adepte du « je vous avais pourtant prévenu » (comprendre : il fallait voter pour moi en 2016), elle avait choisi comme colistier le sénateur Tim Kaine, un des rares démocrates hostile au droit à l’avortement.

Face aux récents verdicts de la Cour suprême, la Maison-Blanche avance toujours à reculons. Dans une interview désastreuse, la Vice-présidente Kamala Harris a expliqué que la Maison-Blanche ne comptait pas prendre de mesures drastiques car « nous sommes à 130 jours d’une élection qui va inclure des sénatoriales ». Selon l’agence Reuters « Biden et ses conseillers ont peur que des mesures trop radicales polarisent l’électorat avant les élections de mi-mandat, réduisent la confiance du public dans les institutions telles que la Cour suprême ou ne s’appuient pas sur des bases légales suffisamment solides ». En d’autres termes, la principale préoccupation de la Maison-Blanche semble être de protéger la légitimité de la Cour suprême. Devant les multiples pressions exercées par son propre camp, Biden a fini par livrer un discours plus combatif, dans lequel il annonce la signature d’un décret dont le principal effet est de commander un rapport à son ministre de la santé, à rendre sous trente jours…

Ironiquement, en essayant de préserver les normes avant toute chose, les démocrates ont laissé le Parti républicain détruire toute forme de normalité, pour devenir le parti de la radicalité. La droite conservatrice américaine cherche ouvertement à ramener le pays cent cinquante ans en arrière, tout en visant à déconstruire l’État au profit des entreprises et milliardaires. Un projet impopulaire qui nécessite d’instaurer un gouvernement par la minorité via des coups institutionnels graduels, mais coordonnés.

Il ne faudrait pas voir dans ces dynamiques une spécificité américaine. En tous lieux, la droite conservatrice vise à asseoir sa domination sur un électorat qui lui est majoritairement hostile en retirant de la délibération démocratique les thèmes qui lui seraient le plus défavorables, comme le notent les politologues Jacob Hickers et Paul Pierson dans leur récent ouvrage Comment la droite gouverne en période d’extrême inégalité. En Europe, les traités européens confient à des instances technocratiques la délibération sur l’essentiel des sujets économiques. En France, Emmanuel Macron s’apprête à gouverner sans majorité, avec l’appui tacite de l’extrême droite.