Alors que le capitalisme néolibéral et ses dogmes de croissance et de concurrence montrent chaque jour leurs limites pour faire face aux crises environnementales, la planification écologique semble indispensable. Elle va mettre au cœur de son existence la structure la plus puissante qu’ait inventé l’espère humaine, l’Etat. Quel rôle celui-ci peut-il être amené à jouer ? Quelles institutions peut-on mettre en place pour piloter la transition écologique et assurer sa dimension démocratique ? Deux essais parus récemment apportent des éclairages intéressants sur cette question. Pour le sociologue anarchiste James C. Scott, auteur de L’œil de l’État. Moderniser, uniformiser, détruire (La Découverte, 2021), l’État a une tendance intrinsèque à imposer sa vision de la modernité et du progrès par la force. Une vision que partagent assez peu l’économiste Cédric Durand et le sociologue Razmig Keucheyan, auteurs de Comment bifurquer ? Les principes de la planification écologique (Zones, 2024), qui considèrent que différentes institutions peuvent permettre de mener une planification de manière démocratique.

La planète brûle, tandis que le dérèglement climatique et l’effondrement de la biodiversité s’accélèrent sans que nous n’arrivions pour l’instant à l’endiguer. Face à ce constat, ce qu’il nous reste à faire semble clair pour les plus convaincus. Il faut tout envoyer balader, nous débarrasser des structures responsables du chaos climatique : le capitalisme qui exploite aussi bien les êtres humains que la nature, l’idéologie du tout-marché, la course à la croissance sans fin et sans but, la croyance sans limites dans la notion de progrès. En somme, il faut changer complètement nos structures productives, nos modes de vie et de consommation, notre rapport à nos écosystèmes.

Illustrons ce constat par l’exemple criant de la rénovation des logements. Le marché capitaliste est incapable de répondre aux enjeux de l’adaptation des bâtiments au changement climatique et la décarbonation de leurs usages. Le recours au marché via le signal-prix (hausse des prix de l’énergie et primes à la rénovation) a révélé toute son inefficacité et mis en évidence la nécessité d’une intervention de l’Etat : obligations de rénovation, interdiction de la location des passoires thermiques, régulation du marché de l’immobilier et des successions, lutte contre la concentration immobilière, accompagnement des bailleurs sociaux à la rénovation, etc. L’état de crise écologique permanente marque le grand retour de la planification et de l’Etat au cœur de l’économie des sociétés, loin des solutions de marché proposées par le capitalisme néolibéral.

Ce grand changement de paradigme, des forces de rupture s’emploient déjà à le concrétiser à tous les échelons de la société : communautés locales, associations, villes et régions, états, organisations transnationales. Deux défis se posent alors à ces partisans d’une révolution copernicienne de notre modèle. Celui de la prise du pouvoir et des leviers de décision d’abord. Celui de l’organisation d’une société capable de respecter les limites planétaires tout en répondant aux besoins des êtres humains ensuite. Deux essais aux accents différents mais complémentaire, nous offrent des éléments de réponse.

Par le passé, des grands projets d’ingénierie sociale ont déjà tenté – et parfois réussi – de modifier en profondeur le logiciel de fonctionnement d’un quartier, d’une ville, d’un pays, afin de faire émerger « l’homme nouveau ». Ces sont ces projets qualifiés de « haut-modernistes », c’est-à-dire basés sur une grande confiance en la science et en la technologie pour modeler le monde social et la nature, que l’anthropologue américain James C. Scott analyse dans son dernier essai L’œil de l’Etat : moderniser, uniformiser, détruire. Si les travaux de Scott s’étaient jusque-là portés sur des états anciens de Mésopotamie (Homo Domesticus) ou d’Asie du Sud-Est (Zomia ou l’art de ne pas être gouverné), il s’intéresse bien dans l’essai discuté ici des projets « haut-modernistes » portés par des états modernes du XXème siècle.

Par le passé, des grands projets d’ingénierie sociale ont déjà tenté – et parfois réussi – de modifier en profondeur le logiciel de fonctionnement d’un quartier, d’une ville, d’un pays, afin de faire émerger « l’homme nouveau ».

Cet essai s’inscrit dans la continuité de son analyse du rôle historique de l’Etat, que nous avions déjà présentée dans nos colonnes. Il détaille les mécanismes par lesquels l’Etat étend son emprise et son contrôle sur la société en la rendant lisible et en la simplifiant pour mieux l’administrer. Ceci passe notamment par un renforcement du contrôle des infrastructures de production et de transport (« pouvoir infrastructurel » de Michael Mann), ou sur le tissu relationnel. A partir de là, il détaille les raisons de l’échec de plusieurs projets haut-modernistes de planification sociale, à l’image des quartiers et des villes dessinées par Le Corbusier, de la collectivisation en URSS, ou bien encore de la politique de villagisation forcée en Tanzanie entreprise par le chef d’État Julius Nyerere.

Aujourd’hui sonne l’heure de la « planification écologique », prônée par une partie croissante de l’échiquier politique, notamment en France. Si l’usurpation de cette terminologie par la classe dominante ne mérite pas d’être analysée, intéressons-nous à la discussion féconde relative à sa mise en oeuvre, qui consiste notamment dans un renforcement de l’intervention publique. L’économiste Cédric Durand et le sociologue Razmig Keucheyan nous offrent dans leur ouvrage Comment bifurquer : les principes de la planification écologique, des éléments de réflexion déterminants sur la mise en œuvre de cette méthode. À partir d’une analyse de la dynamique du capitalisme et d’exemples concrets de planification du passé, ils détaillent les deux pans indispensables pour bâtir la planification écologique : le gouvernement par les besoins et le calcul écologique. Puis ils présentent le triptyque d’institutions guidant la bifurcation écologique : commissions de post-croissance, Constitution verte et services publics.

Il n’est dès lors pas inintéressant de confronter la vision critique de l’intervention publique portée par l’anthropologue anarchiste James Scott aux projets de planification écologique portés par les forces de gauche.

Sous l’égide de l’Etat, des expériences de planification contrastées

L’Etat a toujours, depuis sa naissance, porté des projets et des mesures d’organisation, de lisibilité et de simplification du tissu social dans lequel il s’inscrivait. Pour administrer une population mais aussi pour exister, l’Etat doit pouvoir récupérer l’impôt, lever des troupes, construire des infrastructures de contrôle et de domination de sa population. C’est l’une des grandes thèses de James C. Scott, selon lequel l’Etat porte des projets visant à faciliter la « lisibilité » des populations qu’il gouverne. Cela passe notamment par des processus de standardisation. Dans L’œil de l’Etat. Moderniser, uniformiser, détruire, Scott prend notamment pour exemple les stratégies d’uniformisation de la langue, du cadastre et de la propriété foncière, à l’image du village-type ujamaa mis en place dans le cadre de la dynamique de villagisation en Tanzanie entreprise par le président socialiste Julius Nyerere.

En somme, l’Etat façonne un territoire et une population afin qu’ils soient plus faciles à administrer. Scott parle même de « transformation de la réalité sociale turbulente ». Pourtant, il existe systématiquement un décalage fort entre la « carte de l’Etat », c’est-à-dire la manière dont il perçoit son territoire, et une réalité sociale beaucoup plus complexe. Si l’Etat transcrit en terme lisibles une réalité sociale complexe, il réarrange celle-ci pour qu’elle colle à l’image qu’il s’en fait. Ainsi, les premières cartes de propriété foncière ne collaient pas à la réalité de la répartition de l’usage de la terre. Mais il y a plus : l’utilisation de ces « cartes » pour administrer le territoire, par exemple pour déterminer le calcul de l’impôt et des redevances, pour organiser l’héritage sous l’égide de la justice étatique, finit par rétroagir sur la réalité sociale en la simplifiant et en l’uniformisant. Ainsi les parcelles éparses de champs gérées par la communauté deviennent des champs carrés avec un propriétaire bien identifié, les dialectes locaux laissent place à une langue unique et les forêts deviennent des alignements d’arbres visant à optimiser leur rendement économique.

Pour Scott, en conséquence, L’Etat, par son action simplificatrice et uniformisatrice, contribue à la fois à mettre en place ce qu’il considère comme une forme de progrès et de marche vers la rationalité, mais aussi à détruire de nombreux pans de la complexité du tissu social, à limiter le recours aux savoirs et aux pratiques locaux. Cela s’accompagne aussi d’une réorganisation des écosystèmes fonctionnels au service d’une consommation humaine de la nature et de ses ressources.

Le tableau que dresse Scott du rôle historique de l’Etat doit toutefois être nuancé. Fortement inspiré de la tradition anarchiste, il tend à accentuer la dimension coercitive de l’action étatique, source de contrôle des corps et des sociétés. Le développement de l’Etat moderne s’est aussi accompagné de nombreux aspects émancipateurs (de l’instruction aux services publics) qu’il faudrait se garder de jeter avec l’eau du bain.

URL incorrecte !C’est dans cette continuité historique que Scott analyse ensuite ce qu’il appelle la « faillite des grandes utopies d’ingénierie sociale » du XXème siècle. Cette logique de planification et de standardisation de la société, intrinsèque au fonctionnement de l’Etat, est selon lui poussé à son paroxysme dans ce qu’il nomme « l’idéologie haut-moderniste ». Cet état d’esprit haut-moderniste a pu aussi bien se matérialiser dans des grands projets de transformation socialiste (collectivisation en URSS, villagisation en Tanzanie) que dans des projets urbains de grande ampleur (Le Corbusier, Oscar Niemeyer à Brasilia) ou dans des entreprises capitalistes à grande échelle (fermes géantes américaines).

Ces projets naissent si trois conditions sont remplies :

1) S’ils reposent sur une aspiration à changer l’Homme ainsi qu’à ordonner administrativement la société et la nature afin de la rendre plus lisible pour l’Etat.

2) Si le pouvoir coercitif de l’Etat est utilisé sans limites.

3) Si la société civile est affaiblie ou prostrée.

Ces programmes reposent sur une ingénierie sociale qui vise à transformer en profondeur la société et le tissu humain sous-jacent, ainsi que sur une croyance en la perfectibilité de l’ordre social. Leur maître-mot : planification. Planification des besoins, planification des infrastructures, planification de l’espace urbain et rural, planification de la trajectoire sociale des humains. L’Etat, de par la lisibilité qu’il impose à la société, est au cœur de ces projets d’ingénierie sociale.

Selon Scott, le constat est sans appel : l’idéologie haut-moderniste est vouée à l’échec. Ce, pour plusieurs raisons : aucun plan ne peut retracer l’intégralité du fonctionnement social réel dans sa complexité. L’idéologie haut-moderniste méconnaît le rôle des savoirs locaux, des processus informels et de l’improvisation. Avant tout, elle ne permet pas le recours à un élément indispensable au fonctionnement des sociétés : l’emploi de la métis. La métis caractérise l’ensemble des savoir-faire locaux, issus de l’expérience, de l’habitude, de la débrouille, de l’improvisation.

Elle s’oppose chez Scott à la techné qui est le savoir réfléchi, théorisé, couché sur le papier. Il prend l’exemple du fonctionnement d’une usine pour illustrer le rôle joué par la métis : lorsque les ouvriers font la grève du zèle, appliquant méthodiquement chaque règle de fonctionnement de l’usine, celle-ci tourne au ralenti. Au contraire, ce sont bien les petits arrangements et les improvisations, fruits de l’expérience et du savoir-faire de chaque ouvrier, qui permettent in fine de faire tourner la chaîne de production. Aucune politique publique venue d’en haut, aussi précise soit-elle, ne peut se passer d’arrangements avec le plan initial et de prise en compte du contexte local pour être mise en œuvre concrètement.

Les premières expériences de planification sont les économies de guerre. Dans une situation de conflit, les mécanismes marchands sont suspendus ou soumis à un plus grand contrôle politique.

A contrario, les tenants de la théorie de la planification écologique se réfèrent à leur propre panthéon d’expériences de planification sociale ou industrielle. Ainsi, Durand et Keucheyan s’appuient sur une série d’exemples précurseurs de mise en place coordonnée et massive de planification : économies de guerre, réponse à la pandémie de COVID, planification à la chinoise suite à l’ouverture de la Chine au monde sous Deng Xiaoping.

Les premières expériences de planification sont celles des économies de guerre. Dans une situation de conflit, les mécanismes marchands sont suspendus ou soumis à un plus grand contrôle politique. Les pénuries engendrent des hausses de prix incompatibles avec le maintien de la cohésion sociale dans l’adversité, ce qui conduit les autorités à contrôler les prix et à rationner les biens essentiels. Les auteurs rappellent l’épisode de la « bataille des usines » aux Etats-Unis pendant la Deuxième Guerre mondiale où plus aucune voiture ne fut produite entre 1942 et 1944 pour que l’économie se tourne entièrement vers l’industrie militaire.

La crise sanitaire du Covid est une expérience récente d’une logique économique pour partie alternative à celle du marché. Un calcul en nature a été mis en place : la question n’était plus celle du prix mais celle des quantités disponibles dans un délai restreint. Le « quoi qu’il en coûte » s’est substitué à la rationalité comptable du moindre coût. Toutes les dépenses jugées prioritaires par les autorités politiques ont été financées sans restriction. Face au risque de « profiteurs », l’Etat a encadré le prix du gel hydroalcoolique. Production et consommation ont été rapidement politisées, comme l’ont illustré les débats sur les secteurs essentiels. Toutefois, le recours aveugle au marché a continué d’être privilégié sans en tirer les conclusions nécessaires : pas d’indépendance stratégique sur des médicaments et matériels médicaux essentiels, austérité budgétaire mortifère de retour, etc.

Durand et Keucheyan poussent ensuite leur réflexion plus loin. Pour eux, si le principe marchand est celui de la séparation des producteurs et des consommateurs, l’économie capitaliste est déjà en partie socialisée et fait déjà l’objet de logiques de planification. La socialisation peut être organisationnelle, cognitive, financière et infrastructurelle. Elle s’exprime par la concentration industrielle, la convergence des techniques productives en standards de production, la constitution de gestionnaires d’actifs géants comme Blackrock, ou la construction d’écoles, de routes ou d’hôpitaux. Cette socialisation est nécessaire à la dynamique d’accumulation car elle permet les gains de productivité et le partage du risque. Elle conduit, au sein des organisations qui socialisent une activité, à substituer à des mécanismes marchands une planification administrative. En somme, notre économie est déjà largement planifiée, non par les pouvoirs publics, mais par les grandes multinationales.

Cette socialisation multiforme est doublée d’une socialisation politique. Elle intervient d’abord en situation de crise, grâce aux socialisations productives préexistantes, et permet la planification, le calcul en nature ou l’économie de guerre. La socialisation opère par la production et la consommation, comme lors de l’achat groupé d’hydrocarbures par l’UE après l’invasion de l’Ukraine en 2022. La socialisation peut être monétaire et venir des classes dominantes comme le montre la socialisation des pertes financières de 2007-2008.

Inversement, la socialisation peut résulter de luttes populaires pour imposer une gestion égalitaire des ressources, comme l’illustre l’émanation de la Sécurité sociale. La socialisation structurelle, produite par la dynamique capitaliste, est ainsi distincte de la socialisation délibérée. Ainsi, il s’agit de passer d’une planification spontanée aux mains des entités du capital à une planification politisée, fruit de la délibération collective. L’ouvrage oppose alors deux formes de socialisation pour répondre à la crise écologique : la socialisation financière par le derisking et la socialisation politique par le biais de la planification écologique.

Ainsi, les analyses variées des expériences de planification et d’ingénierie sociale à grande échelle nous invitent à porter un regard exigeant et critique sur la notion de planification écologique. Il existe une tension certaine entre la nécessité d’utiliser la puissance de l’Etat moderne pour faire face aux défis du moment et l’attention forte à prévenir les dérives du passé. Par exemple, la réussite de la planification écologique nécessite un niveau de connaissance très fin de la société, une vision synoptique d’ensemble, dont l’Etat seul ne semble pas être en mesure de disposer sans recourir de manière disproportionnée à son pouvoir coercitif. Dans cette perspective, quel regard peut-on porter sur les propositions faites par Durand et Keucheyan ?

Planification écologique, mode d’emploi

L’ouvrage commence dans son premier chapitre par rappeler l’impossibilité d’un capitalisme vert. Tout d’abord, la nécessité des profits toujours croissants pour stabiliser le capitalisme est incompatible avec l’impossibilité de le découpler de l’exploitation croissante des ressources. Ensuite, le démantèlement progressif des infrastructures polluantes (forages pétroliers, centrales à charbon) est incompatible avec une gestion gouvernée par le profit. Le désinvestissement financier, sous l’effet des campagnes militantes, n’est pas suffisant car les infrastructures demeurent rentables et sont rachetées par des investisseurs soumis à une législation et à une pression politique moins exigeantes. Une gestion publique est alors nécessaire car elle peut supporter le coût de pertes significatives en capital.

Tandis que le capitalisme génère des besoins artificiels par le biais de la publicité ou de l’obsolescence programmée afin d’écouler sa surproduction, le gouvernement par les besoins repose sur la fourniture de conditions de vie décentes.

Au niveau macroéconomique, des investissements écologiques couplés à un taux élevé de profit sont incompatibles avec la stabilité des prix et la justice sociale. L’effet couplé du démantèlement et de l’investissement va contraindre fortement l’offre et faire peser l’ajustement sur la demande. Le maintien d’un niveau de profit élevé fait donc peser l’effort sur les classes moyennes et populaires. La stratégie de derisking caractérise la situation actuelle où les gouvernements subventionnent les investissements industriels pour garantir les profits des investisseurs. Cette stratégie est également inefficace car les investisseurs privés ont un horizon temporel plus restreint que l’Etat et elle finance le verdissement de processus existants sans transformer les modes de production et de consommation d’ensemble.

A partir de ce constat, l’ouvrage ancre la planification écologique dans la théorie économique en s’appuyant sur deux propositions-phares : la délibération démocratique pour gouverner par les besoins par opposition à l’individualisme du consommateur et le calcul en nature permettant d’assurer une répartition égalitaire des ressources qui s’oppose à l’allocation par la main invisible du marché. Le calcul en nature se décline alors en une nouvelle comptabilité écologique, la mise en place d’un investissement éco-socialiste et une émancipation de la demande vis-à-vis de la production.

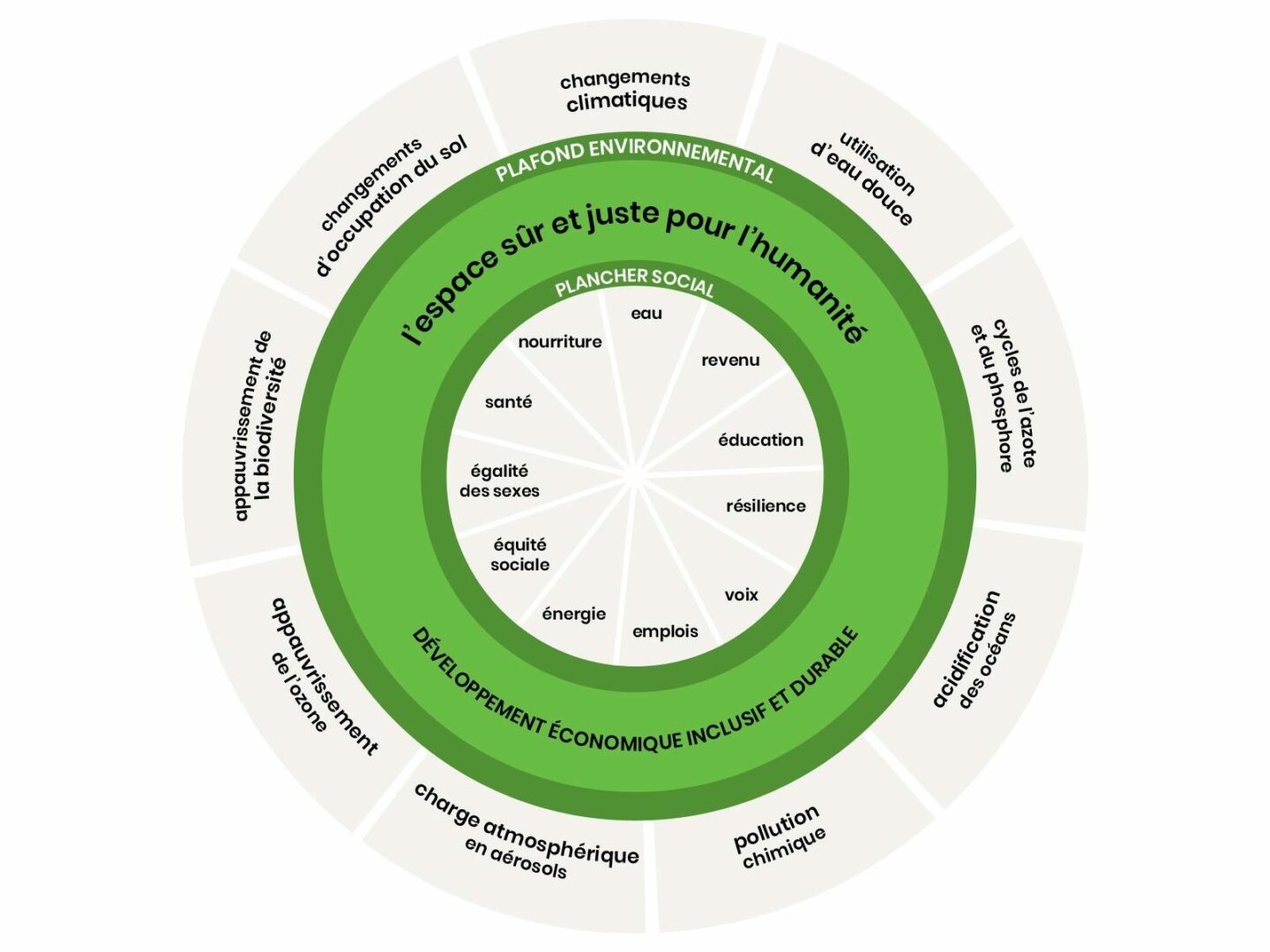

Tandis que le capitalisme génère des besoins artificiels par le biais de la publicité ou de l’obsolescence programmée afin d’écouler sa surproduction, le gouvernement par les besoins repose sur la fourniture de conditions de vie décentes. La détermination de ces « conditions de vie décentes » repose sur une délibération collective visant à identifier les « besoins réels ». Pour les auteurs, les besoins ainsi identifiés doivent obéir à deux principes ; un principe de soutenabilité assurant que la satisfaction du besoin respecte les limites planétaires et l’équilibre du système-Terre ; et un principe d’égalité assurant que chaque personne soit en capacité de pouvoir satisfaire ses besoins réels.

Pour assurer le respect des limites planétaires, les solutions des économistes néo-libéraux passent par les prix (sur la taxe-carbone ou tout mécanisme d’ajustement carbone aux frontières, se référer aux travaux de Christian Gollier) ou bien une meilleure définition des droits de propriétés (Ronald Coase). Toutefois, ces propositions se heurtent à deux difficultés.

Elles ne permettent pas de faire face à un risque systémique qui nécessite une réponse collective et ne peux être la somme de choix individuels. Et elles reposent sur l’illusion d’une substituabilité totale entre ressources (tout service rendu par les écosystèmes peut être remplacé par de l’investissement en capital par exemple, c’est-à-dire notamment de l’innovation technologique). A contrario, Durand et Keucheyan réfutent la possibilité d’une substitution complète entre progrès technique et capital naturel et proposent de fixer des critères de préservation des ressources naturelles.

A partir de là, leur enquête s’attelle à détailler la mise en œuvre concrète du calcul en nature dans une économie planifiée. Alors qu’en régime capitaliste la consommation vit sous la domination de la production, le calcul en nature doit permettre de remettre les besoins, collectivement définis, au centre de l’échiquier, et restructurer la production pour qu’elle réponde à ces besoins. Le calcul en nature peut s’illustrer par exemple dans le cadre de la politique de gestion de l’eau : la détermination collective des besoins en eau d’un territoire (besoins résidentiels, agricoles, industriels) fixe l’ampleur des infrastructures de pompage et de restitution de l’eau aux écosystèmes, sous condition de soutenabilité des prélèvements dans les aquifères.

Tout d’abord, Durand et Keucheyan proposent de transformer la comptabilité pour qu’elle obéisse à des impératifs écologiques. Alors que les normes de comptabilité actuelles sont au service de la quête du profit et de l’accumulation pour les actionnaires, la comptabilité dite écologique doit permettre de subordonner la consommation et la production à une gestion durable des écosystèmes. Aux projets qui donnent une valeur comptable aux actifs naturels, l’ouvrage oppose la comptabilité CARE (Comptabilité adaptée au renouvellement de l’environnement). Celle-ci permettrait de mesurer l’insertion de l’activité productive dans le respect des seuils écologiques et donc d’assurer une reddition écologique des comptes des entreprises.

Avec CARE, l’entreprise doit tout d’abord mesurer l’utilisation d’eau pour son activité (par exemple la consommation d’eau pour une usine de jean), de comparer cette utilisation par rapport aux seuils de soutenabilité de la ressource (volumes d’eau disponibles, seuils de pollution maximaux), de déterminer les coûts de restauration si les seuils sont dépassés et comptabiliser les seuils de renouvellement de la ressource dans sa ligne d’amortissement afin de de créer des fonds de renouvellement pour chaque capital, qui seront inscrits au bilan de l’entreprise. L’ouvrage suggère également de compléter cette comptabilité micro par une comptabilité macroécologique qui permette de rendre compatible production et consommation à l’échelle d’une branche économique, d’une région ou d’un pays tout entier.

Une politique industrielle écologique qui transforme les modes de production et de consommation requiert aussi un niveau élevé et durable d’investissement et de coordination. La socialisation de l’investissement pallie l’incapacité d’acteurs privés à mener un tel effort.

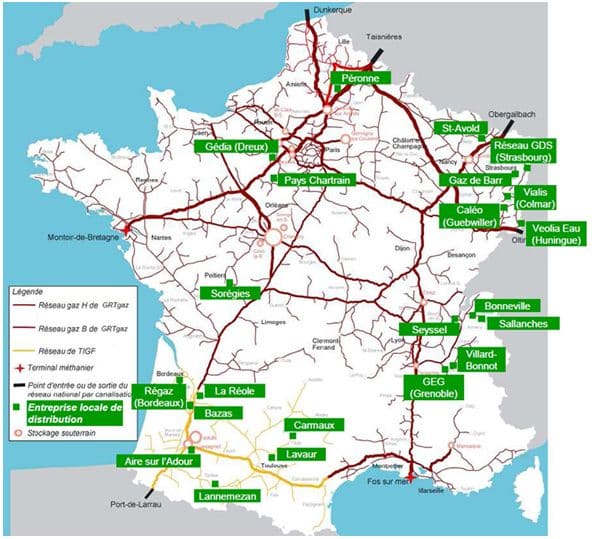

Une politique industrielle écologique qui transforme les modes de production et de consommation requiert aussi un niveau élevé et durable d’investissement et de coordination. La socialisation de l’investissement pallie l’incapacité d’acteurs privés à mener un tel effort. Outre le contrôle public direct par les nationalisations de secteurs clés (les « hauteurs stratégiques » de Lénine), un instrument clé est la politique du crédit. Mobilisée en France de la période de la reconstruction aux années 1980, elle permet d’augmenter ou de diminuer le volume des crédits accordés aux entreprises selon le caractère stratégique d’un secteur. Elle assure ainsi la conformité des décisions privées d’investissement aux priorités politiques.

L’ouvrage y voit également un moyen d’associer les travailleurs aux décisions d’investissement intersectoriel, en complément d’une participation aux décisions de leur entreprise. L’épargne des ménages pourrait aussi être mobilisée pour refinancer les crédits, limiter la consommation et modérer ainsi le risque inflationniste. Enfin, l’investissement socialisé accorde à l’Etat un rôle d’employeur en dernier ressort, émancipant les travailleurs de la nécessité d’être rentable et inscrivant chacun dans un projet de société.

L’émancipation de la demande vise à connecter la production aux besoins réels. Les économistes néolibéraux font du marché l’expression du choix des consommateurs, notamment avec la consommation « éthique » alors même que celle-ci s’avère incapable d’entraîner des changements systémiques – car le choix des consommateurs est en réalité limité et ne peut remonter jusqu’aux décisions de production qui conditionnent la consommation, à moins d’entrer dans des logiques d’autoconsommation. L’état de séparation entre producteurs et consommateurs a suscité la distinction marxiste entre valeur d’échange et valeur d’usage, entre valeur et richesse. La marchandise apparait comme un fétiche, une médiation imparfaite des besoins réels des sociétés qui, en retour, les affecte et les gouverne.

L’enjeu de l’émancipation de la demande est dès lors « de troquer l’illusion d’une agentivité isolée factice contre une forme partagée mais effective et immédiate de souveraineté dans [les] modes de consommation ». La remontée des besoins des consommateurs vers les producteurs est déjà en cours, à travers les AMAP ou les communautés de passionnés de certains produits. L’intégration du producteur et du consommateur est même une tendance du capitalisme, par exemple avec le développement du commerce en ligne. Pour prolonger ce mouvement dans le sens de la planification écologique, l’ouvrage propose de rendre publiques les plateformes numériques et de réguler globalement le commerce en ligne.

Les institutions de la planification écologique

Les auteurs proposent de mettre en place ces préceptes au cœur d’un nouveau régime politique, reposant sur des outils de la planification écologique au nombre de trois : commissions de post-croissance, Constitution verte et services publics. Le régime politique conditionne la planification, la rend possible, la cadre et la rythme. L’enjeu est d’assurer un équilibre entre centralisation et décentralisation, entre cohérence écologique et liberté politique.

S’agissant de la Constitution, pour les auteurs, le fédéralisme écologique assure cet équilibre et offre la possibilité de conduire des expérimentations. Les collectivités fédérées sont libres car elles décident souverainement de l’octroi de compétences et de ressources à une structure fédérale. En retour, les interventions fédérales, coercitives si besoin, assurent le respect des engagements pris. L’Etat fédéral permet aussi l’expérimentation comme en Chine contemporaine avec la mise en place d’un « expérimentation sous hiérarchie » par opposition à la « thérapie du choc » appliquée dans l’espace post-soviétique. En cas d’échec, l’Etat a la possibilité d’intervenir pour arrêter les expérimentations.

Le fédéralisme écologique s’exerce dans le cadre d’une Constitution verte. La Constitution permet d’abord de trancher les conflits de compétences entre entités fédérales et collectivités fédérées. Elle vise surtout à empêcher des politiques qui ne respecteraient pas les principes d’égalité et de soutenabilité. Quatre formes de constitutionnalisme écologique sont explorées aujourd’hui : par le climat, par l’octroi de droits aux entités naturelles, par l’environnement comme composante de la dignité humaine et par les droits des générations futures.

La planification reste un exercice administratif, pratiqué un temps en France, et aujourd’hui par la Chine, dont s’inspirent les auteurs. L’offense ne sera pas faite de qualifier le travail actuel du « Secrétariat général à la planification écologique » de planification. Les exercices de planification s’organisent en cycles qui se chevauchent pour s’assurer en permanence que les expérimentations conduites sont en adéquation avec les objectifs politiques. Ils sont organisés par une commission, la « Commission de développement et de réforme » en Chine, et le « Commissariat général du plan » en France.

Selon les auteurs, cette commission de la planification écologique doit être une administration puissante, interministérielle capable de solliciter les avis d’une une multitude de parties prenantes. Le contrôle politique de l’Etat sur les entreprises est assuré par la maitrise des « hauteurs stratégiques » (banque, énergie, transports, télécommunications). L’ouvrage propose alors une planification écologique organisée de manière analogue par des « commissions post-croissance ». Leurs compétences évolueraient au fil des phases successives de la transition – investissement dans des infrastructures vertes, décroissance matérielle et économie stationnaire.

La planification écologique s’exerce aussi par des services publics. L’ouvrage rappelle la riche expérience française du service public qui symbolisait le contrat social entre l’Etat-providence et les citoyens. Le gouvernement par les besoins respecterait trois principes : la continuité temporelle et géographique du service public, l’égalité de traitement des citoyens et la mutabilité du service public selon les besoins. Selon Léon Duguit, père de l’école juridique du service public, le progrès et la civilisation consistent en un élargissement continu de ses prérogatives. Dans un tel cadre, l’Etat n’est plus seulement une souveraineté, mais une « coopération de services publics organisés et contrôlés ». Le théoricien de l’écologie George Monbiot défend lui le principe de « sobriété privée, luxe public ».

Enfin, ces institutions formelles doivent être appuyées par un fond démocratique augmenté. Il s’agit d’abord de redonner du pouvoir aux parlements et de renforcer leur légitimité en les dotant d’administrations plus fournies en personnel afin d’exercer un contrôle politique réel sur le cycle de planification. La composante citoyenne doit parallèlement être renforcée, en offrant des espaces de discussion publique aux associations de la société civile, en mobilisant des expériences de délibération exigeantes comme la Convention citoyenne pour le climat et en autorisant des expérimentations politiques radicales et écologiques, comme les ZAD.

Cette réflexion institutionnelle permet d’esquisser le cycle politique de la planification écologique en trois temps. La première est expérimentale-délibérative et repose sur la définition collective des besoins à l’échelle locale. La seconde phase serait celle des commissions post-croissance qui opèrent une synthèse des expérimentations et élaborent le « Plan de transformation de l’économie française », à l’image de ce que propose le think-tank Shift Project. La dernière est celle de la validation politique par le Parlement dont les modifications s’exercent sous le contrôle du Conseil constitutionnel veillant au respect de la nouvelle constitution écologique.

Canaliser et endiguer le pouvoir de l’Etat

Les travaux de James C. Scott nous invitent à poser un regard exigeant sur les propositions de Cédric Durant et Razmig Keucheyan. La mise en place de la planification écologique nécessite un déploiement d’énergie d’une grande ampleur. Si la société civile et les collectivités seront fortement mobilisées, c’est bien l’Etat qui reste l’outil central et la tour de contrôle du bon déroulé de la bifurcation écologique.

Premièrement, si son pouvoir est encadré dans une certaine mesure par des contre-pouvoirs (Constitution verte, commissions de post-croissance), la méthode proposée lui confère un pouvoir considérable : contrôle des « hauteurs stratégiques » et donc des secteurs-clés comme l’énergie, les transports, la grande industrie, organisation générale du rythme de la planification écologique, possibilité d’intervenir de manière coercitive pour assurer la cohérence et la synthèse globale. En outre l’Etat et ses administrations auront un rôle décisif à jouer pour mettre en œuvre le calcul en nature.

Deuxièmement, la mise en place du calcul en nature et le pilotage des hauteurs stratégiques demande un renforcement significatif des capacités de l’Etat, notamment en matière d’information. Pour piloter la décarbonation de la société mais aussi le gouvernement par les besoins, l’Etat et les commissions de post-croissance au sein desquelles il disposera structurellement d’un pouvoir important devront accroître leur niveau d’information et de connaissance du tissu social. En cela, cette logique s’inscrit dans la dynamique décrite par Scott d’augmentation de la lisibilité de la société par l’Etat. Pour assurer la soutenabilité de la société et le respect des seuils planétaires, l’Etat devra mécaniquement augmenter son niveau de connaissance du tissu économique, afin de rendre la société d’autant plus gouvernable et compréhensible à ses yeux. Or – c’est du moins la thèse de Scott – l’augmentation de la lisibilité de la société par l’Etat répond à une loi quasi-transhistorique d’uniformisation de la société, voir de destruction d’un certain nombre de pratiques et de savoirs.

Troisièmement, la mise en place de la planification écologique telle que proposée par Durand et Keucheyan va mobiliser la puissance de l’Etat dans des proportions considérables. La légitimité de l’intervention de l’Etat repose chez eux d’une part sur le processus constitutionnel démocratique conduisant à l’avènement d’une « Constitution verte » encadrant ses prérogatives et d’autre part sur son insertion dans le cycle politique de la planification écologique.

Toutefois, la bifurcation écologique nécessite un rapport de force d’une extrême violence avec les forces sociales et économiques qui n’y ont pas intérêt : industries capitalistes polluantes, grandes plateformes numériques, monde de la finance. Dès le début de sa mise en œuvre, et ce même en présence d’un large consensus démocratique, le conflit sera brutal : problèmes de financement et de remboursement de la dette, enchérissement des prix de l’énergie et des matières premières, fuite des capitaux. Face à ces problèmes urgents, le cycle délibératif de la planification sera probablement bien trop long pour apporter des réponses au bon-moment. A court-terme, seul le pouvoir de l’administration de l’Etat et de ses satellites semble pouvoir être en mesure de protéger les citoyens face à la révolte du capital, ce qui renforcera d’autant le pouvoir étatique. Et donc, pour suivre Scott, les risques de dérives dans l’utilisation de son pouvoir.

La proposition fédéraliste de Durand et Keucheyan mérite toutefois d’être étudiée attentivement, les expériences concrètes de logiques fédéralistes ayant un bilan pour le moins discutable, à l’échelon supérieur (construction européenne), comme inférieur (décentralisation).

Si l’enjeu premier et central dans cette bataille sera bien de réussir à endiguer les forces du capital, il faut d’ores et déjà réfléchir à la méthode pour canaliser et garder dans des limites acceptables le pouvoir de l’Etat. James C. Scott identifie trois conditions de dérives du pouvoir de l’Etat.

Tout d’abord, dans sa logique, la planification écologique peut s’apparenter à ce que Scott qualifie de projet « haut-moderniste », à part peut-être pour ce qui concerne la croyance aveugle dans le progrès. La planification écologique suppose une évolution forte des modes de vie de l’être humain et du métabolisme de la société avec la nature (que l’on pourrait qualifier d’amélioration), et entend transformer en profondeur les structures économiques mais aussi urbaines, en administrant la société dans ce but. Toutefois, le calcul en nature permet d’avoir une approche multicritère des enjeux, et donc de limiter les risques de simplification et d’uniformisation de la société. En sortant de la pure logique financière (par exemple en plantant une forêt uniquement pour maximiser son rendement), militaire ou liée aux impôts (cadastralisation forcée), le calcul en nature permet d’éviter les dérives destructrices du pouvoir de l’Etat. Il permet d’appréhender bien mieux la complexité des situations que ce qui a pu être le cas dans les expériences de planification passées, où le seul but pouvait être par exemple de produire un maximum de tanks (économie des USA au cours de la Seconde Guerre mondiale).

Ensuite, une dérive est possible si la mise en œuvre de ce projet pousse l’Etat à recourir de manière disproportionnée à son pouvoir coercitif. Un tel emballement n’est pas à exclure, comme cela a été discuté dans le paragraphe précédent. Il sera impératif d’imaginer aussi des contre-pouvoirs suffisamment forts pour endiguer l’action de l’Etat en situation d’urgence si celle-ci déborde. A cet égard, le Conseil constitutionnel au même titre que des outils comme le référendum d’initiative citoyenne (RIC) peuvent jouer ce rôle de garde-fou. Toutefois, cette dimension est probablement encore à creuser, afin d’éviter une radicalisation et une autonomisation de l’appareil de l’Etat. La situation actuelle, de dérive du pouvoir étatique en régime néolibéral, avec notamment un recours accru à la force policière, permet de relativiser ce risque.

Par ailleurs, la plupart des exemples choisis par Scott concernent des Etats de la première moitié du XXème siècle ou issus de transitions démocratiques récentes (décolonisation en Tanzanie, démocratie fragile au Brésil, etc.). Les structures dont nous héritons actuellement, pour ce qui concerne le monde occidental, sont issus d’un long processus de construction de l’Etat social et des nombreuses institutions de médiation qui jouent un rôle de tampon entre les individus et le pouvoir brut de l’Etat, comme les services publics, les collectivités locales, les structures de gestion partagées du pouvoir avec la société civile (syndicats, association, etc.).

Enfin, le pouvoir destructeur de l’Etat se manifeste particulièrement lorsque la société civile est prostrée et amorphe, incapable de résister à la puissance administrative. Cela arrive quand les oppositions politiques sont muselées, que la presse est contrôlée, que les associations sont surveillées. En situation d’économie de guerre écologique, il est largement possible d’imaginer un contrôle accru de la société civile économique, qui devra être mise au pas pour se plier au nouveau logiciel d’organisation de la société. Les grandes entreprises comme les institutions bancaires, financières, assurancielles seront étroitement contrôlées.

Il sera impératif d’imaginer aussi des contre-pouvoirs suffisamment forts pour endiguer l’action de l’Etat en situation d’urgence si celle-ci déborde. A cet égard, le Conseil constitutionnel ou le référendum d’initiative citoyenne (RIC) peuvent jouer ce rôle de garde-fou.

Toutefois, pour ce qui concerne le monde associatif, médiatique et politique, le contrôler n’est pas dans l’ADN des mouvements souhaitant instituer la planification écologique. Au contraire, sa mise en œuvre nécessite un foisonnement d’idées, d’expérimentations et d’innovations. L’approche fédéraliste et l’importance donnée aux collectivités peuvent permettre de vivifier la société civile, que ce soit par des services publics locaux (circuits courts alimentaires, systèmes énergétiques territorialisés, expérimentations locales de garantie d’emploi) ou par une importance donnée aux acteurs de l’ensemble de la société dans le cycle de la planification.

Disons-le, les propositions de Durand et Keucheyan semblent globalement assez convaincantes : institutions permettant l’expérimentation à la fois économique mais aussi délibérative, encadrement par la Constitution verte, renforcement du rôle du Parlement. Leurs propositions pourraient néanmoins être étoffées par une réflexion sur la mise en place de ce que Scott nomme des « institutions favorables à la métis », susceptibles de valoriser, conserver et faire vivre tout ce savoir indispensable au fonctionnement de la société mais qui ne s’inscrit pas forcément dans le « grand plan d’ensemble ». Les propositions de Durand et Keucheyan sur l’émancipation de la demande par exemple, visant à faire correspondre la production à l’usage réel et vécu des objets par les utilisateurs, va dans cette direction, au même titre que le travail sur l’autonomie partielle des entités constituantes du fédéralisme.

La proposition fédéraliste mérite toutefois d’être étudiée attentivement. Elle a le mérite théorique de proposer un mécanisme de coordination, de synthèse et de mise en cohérence qui permet de passer d’une échelle à l’autre (de la collectivité locale à l’Etat, à l’échelle supranationale) par un transfert partiel de souveraineté, là où pour l’instant la coordination interétatiques à l’échelle régionale et mondiale reste globalement défaillante pour répondre aux crises environnementales. Toutefois, les expériences concrètes de logiques fédéralistes laissent bien plus circonspects.

A l’échelon supérieur, l’expérience européenne tourne court : l’abandon de la souveraineté nationale pour livrer des secteurs stratégiques (énergie, agriculture, industrie) aux grands vents du marché et du libre-échange empêche toute planification et coordination pour ce qui compte vraiment, à de rares exceptions près (statut des travailleurs ubérisés, coopération spatiale). A l’échelon inférieur, les transferts de compétences aux collectivités locales donnent des résultats mitigés : si certaines collectivités arrivent à mener des projets de rupture (refus de l’ouverture à la concurrence, services publics locaux par exemple avec la municipalisation de l’eau, expérimentations-clés comme la sécurité sociale de l’alimentation), la majorité des collectivités se vautrent dans un immobilisme et un clientélisme et mériterait d’être secouée par l’Etat.

Une autre interrogation subsiste aussi. La mise en place du cycle de la planification et de la Constitution verte nécessite un consensus originel fort, qu’il semble difficile d’obtenir actuellement, quel que soit le pays considéré. Ce consensus originel est la clef de voute du bon fonctionnement des institutions de la planification écologique et est indispensable pour d’une part ancrer la mobilisation générale dans le temps et d’autre part pour donner aux institutions de la bifurcation la légitimité indispensable à la création d’un rapport de force favorable face aux puissances opposées à la logique de planification. Sans consensus, quelles seraient les modifications à apporter à la structure ci-dessus si la situation correspond plutôt à celle d’un mouvement d’avant-garde (au sens de Lénine, où l’avant-garde doit permettre de développer pleinement la nouvelle société et structure de classe) arrivant au pouvoir ? Si celui-ci est minoritaire dans sa conviction des changements à opérer, les mêmes mécanismes sont-ils possibles ?

Quoi qu’il advienne, la planification écologique mettra au cœur de son existence la structure la plus puissante qu’ait inventé l’espère humaine, l’Etat. C’est un objet à manier avec une précaution infinie et pour terminer avec Scott, c’est une « institution équivoque qui rend possible aussi bien nos répressions que nos libertés ». Si son pouvoir devient trop important, prions pour que nous sachions reconnaitre le cri d’alerte des oies du Capitole.