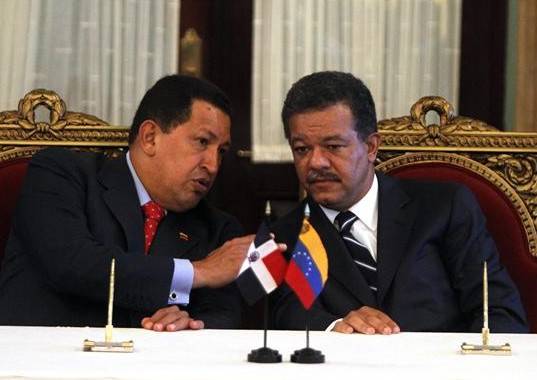

Nous avons rencontré Leonel Fernández, président de la République dominicaine à trois reprises (1996-2000, 2004-2008, 2008-2012). Il revient dans cet entretien sur l’histoire de son pays, marquée du sceau de l’impérialisme américain. Sur les défis géopolitiques de l’Amérique latine et l’intégration régionale, à laquelle il cherche à contribuer en s’investissant dans le Grupo de Puebla. Et sur sa propre présidence, caractérisée par des relations cordiales aussi bien avec les États-Unis de Barack Obama que le Venezuela de Hugo Chávez.

LVSL – Votre pays possède une longue histoire conflictuelle à l’égard des États-Unis. À quand cela remonte-t-il, et quels ont été les principaux épisodes de friction ?

Leonel Fernández – L’émergence des États-Unis comme empire remonte à la fin du XIXème siècle. L’impérialisme s’est étendu via la diplomatie du dollar, sous la présidence de William Howard Taft. Il s’est servi de la dette contractée par notre peuple. Initialement, c’est auprès d’institutions financières européennes que la République dominicaine était endettée. Puis, ce sont les Américaines qui sont devenus les créanciers de la République dominicaine, de Haïti, du Nicaragua, etc.

Il faut rappeler à quel point la situation politique de ces pays était chaotique : il ne s’agissait pas de démocraties consolidées. Un état de guerre civile permanent subsistait. Les risques de défaut sur la dette ont fourni une justification à l’occupation militaire des États-Unis. Bien sûr il s’agissait d’un prétexte, d’une instrumentalisation de la diplomatie du dollar pour déployer une force militaire.

En 1965, nous avons subi une nouvelle occupation de la part des États-Unis. Elle faisait suite à une insurrection populaire commencée dix ans plus tôt, que nous avons nommée Révolution d’avril. Elle était dirigée contre un groupe putschiste qui avait renversé le gouvernement démocratiquement élu de Juan Bosch. Celui-ci incarnait des demandes démocratiques et sociales largement partagées par la population dominicaine mais a été pointé du doigt comme communiste. Cela a fourni une justification à son renversement par la caste militaire, des secteurs de l’Église catholique et les États-Unis dirigés par John F. Kennedy. Celui-ci ne souhaitait pas que la République dominicaine se convertisse en un second Cuba.

Raison pour laquelle nous avons été envahi en 1965… alors que nous n’avons jamais conçu cette révolution comme socialiste. Nous souhaitions simplement que Juan Bosch revienne au pouvoir. Il n’avait rien d’un communiste, c’était un démocrate progressiste avec des vues amples sur les questions sociales. C’était également un grand intellectuel et un grand écrivain, important pour l’identité nationale dominicaine.

Regardez ce qui s’est passé en Europe après 2008 : à cause de l’euro, seule l’Allemagne a pu sortir sans douleur de la crise. Regardez le sort terrible qui a été réservé à la Grèce : il montre bien le péril que représente une monnaie unique.

Aujourd’hui, 10% de la population dominicaine vit aux États-Unis. C’est une population bi-culturelle, bien intégrée. Raison pour laquelle nous souhaitons avoir des relations apaisées avec les États-Unis, constituée notamment d’échanges culturels, scientifiques, universitaires. Ce, malgré ce passé sombre.

LVSL – Les relations se sont-elles améliorées avec les États-Unis ?

LF – Du fait des occupations militaires, il existait un sentiment anti-impérialiste très fort dirigé contre les Américains. Le parti auquel j’appartenais, fondé par Juan Bosch, s’intitulait Parti de la libération dominicaine – libération contre une forme de domination impériale. J’ai baigné dans une atmosphère de nationalisme révolutionnaire. De nombreuses voies – celle de la révolution armée, notamment – ont constitué une impasse. Seule l’option électorale a abouti.

Et je pense que les temps ont changé. De par notre proximité géographique, nous nous situons nécessairement dans la sphère d’influence des États-Unis. Une grande partie du tourisme des investissements, viennent des États-Unis – dans une moindre mesure, du Mexique. La géographie s’impose : nous devons nous entendre avec les États-Unis.

LVSL – L’idée d’une monnaie commune pour le sous-continent, visant à libérer l’Amérique latine du dollar, a été défendue par plusieurs leaders progressistes, notamment par Lula. Quelle est votre opinion à ce sujet ?

LF – C’est une question complexe. L’Amérique latine est en crise. Avoir une monnaie commune avec des pays si différents n’est pas chose que l’on pourrait facilement instituer. Il faudrait passer outre la résistance des banques centrales de chaque pays. Je dirais donc que c’est une option à discuter plus en détails.

Il faut prêter attention à un phénomène important en matière monétaire : celui des crypto-monnaies. Je les perçois comme une réaction du secteur privé face au monopole des États en matière monétaire. J’y vois le dernier visage du néolibéralisme : il s’agit de la privatisation du privilège régalien de battre monnaie. Certains États ont répliqué, avec justesse, en instituant des moyens de paiement électroniques. Une éventuelle monnaie commune devrait prendre en compte cette révolution numérique.

Je ne crois pas que le futur de l’Amérique latine réside dans la mise en place d’une monnaie unique. Regardez ce qui s’est passé en Europe après 2008 : à cause de la monnaie unique, seule l’Allemagne a pu sortir sans douleur de la crise. Regardez le sort terrible qui a été réservé à la Grèce : il montre bien le péril que représente une monnaie unique.

LVSL – En tant que président, vous avez vécu une période constituée par d’importants projets d’intégration régionale, portés notamment par le président vénézuélien Hugo Chávez et le président brésilien Lula da Silva. Quel rôle a tenu la République dominicaine ?

LF – Nous avons joué un rôle sous-régional, qui correspond à notre ancrage caribéen. Nous entretenons des liens étroits avec la communauté caribéenne (CARICOM), et nous sommes membres de l’association des États des Caraïbes (AEC).

À une échelle plus large, nous sommes membres du système d’intégration d’Amérique centrale (SICA) de la Communauté des États latino-américains et des Caraïbes (CELAC). Nous avons ainsi adhéré à toutes les organisations dans lesquelles nous pouvions jouer un rôle significatif, pour promouvoir une identité latino-américaine dans une optique d’intégration.

Il faut ajouter que nous avons été exclu de plusieurs programmes d’aide internationale depuis que nous avons acquis le statut de pays à revenu moyen – les aides se focalisant sur les pays à faibles revenus.

LVSL – L’Alliance bolivarienne pour les Amériques (ALBA), menée par Cuba et le Venezuela, demeure l’organisation régionale la plus « politique » de cette période. Pourquoi la République dominicaine n’en est-elle pas devenue membre sous votre présidence ?

LF – Ce n’était pas une organisation qui correspondait à notre zone géographique, ou dans laquelle nous aurions pu jouer un rôle significatif.

En revanche, nous avons été membres de Petrocaribe, une organisation très importante pour la République dominicaine. Elle est née d’un geste de solidarité du président Hugo Chávez. L’idée était de permettre aux pays-membres d’avoir accès au pétrole à un prix préférentiel : le Venezuela nous le fournissait à 40 % en-dessous du prix du marché. Cela a beaucoup joué dans la stabilité macro-économique de la République dominicaine sous ma présidence.