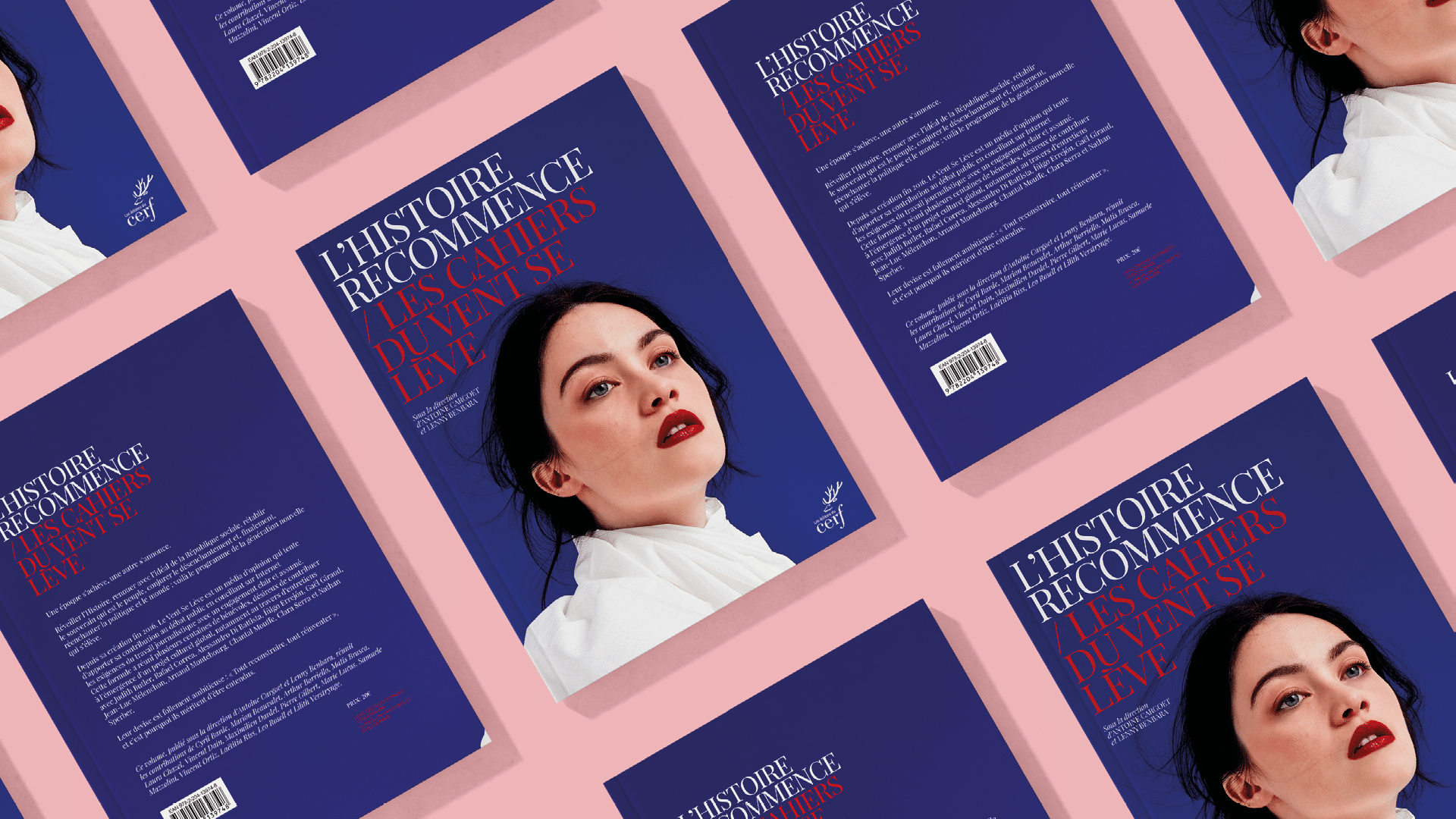

“Le temps d’un livre, nous avons souhaité fixer le tumulte des événements et des idées pour mieux saisir l’ère dans laquelle nous entrons et comprendre en quoi, finalement, l’Histoire recommence.” Nous publions ici l’introduction du livre L’Histoire recommence – Les cahiers du Vent Se Lève qui vient de paraître aux éditions du Cerf. Disponible en librairies, l’ouvrage peut également être commandé sur le site de l’éditeur ou sur celui de la FNAC.

Les textes ici rassemblés se sont nourris des événements et témoignent des évolutions individuelles et collectives de ceux qui les ont portés. En trois ans, leurs auteurs se sont liés, ont travaillé de concert, et l’on devine derrière les articles et les mots la convergence des trajectoires individuelles venues se fondre et s’épanouir dans une aventure collective. Dès lors, il convient de souligner ce qui fonde l’identité commune de ces travaux et de présenter les inspirations profondes de la génération qui est la nôtre.

Le Vent Se Lève est né d’un constat, celui de la défaite historique des forces de progrès. Aucun de ses contributeurs n’a connu le Mur, les grands systèmes idéologiques, les horizons grandioses tracés par l’utopie. Aux temps immenses du mouvement des masses fut substituée la croyance dans la fin de l’Histoire. Aux âges héroïques succédait la tranquillité toute scandinave de la post-politique. La démocratie libérale, « point final de l’évolution idéologique de l’humanité » et « forme finale de tout gouvernement humain » selon les mots de Fukuyama, consacrait l’effacement des grandes luttes et l’avènement d’une époque tiède, ni trop terrible, ni trop sublime.

L’épuisement des énergies historiques soulevées au siècle précédent n’est pas seul responsable de cette réduction du politique. Pour réaliser la mission que s’était fixée Hayek et « détrôner la politique », fallait-il encore parvenir à la dévitaliser complètement. Le sacre du marché et l’approfondissement de la mondialisation engendrés par la vague néolibérale se traduisirent par la multiplication d’institutions indépendantes, hors d’atteinte de toute délibération collective. Tant pis si l’on ne pouvait pas graver la maxime saint-simonienne « du gouvernement des hommes à l’administration des choses » sur le fronton des édifices publics, elle se réalisait dans les faits.

La valse se prolonge tant que dure la musique, et le spectacle politique se poursuit – le sérieux historique en moins. Le bal des affaires et le mercato politicien avaient pris le relais sur les espoirs d’antan. Les chiffres remplaçaient les lettres et l’on arrêtait de réfléchir. Peu à peu, par glissements successifs, comme engoncée dans un confort relatif, c’est toute la nation qui semblait s’endormir, oubliant pour de bon les chaos du siècle finissant.

Endormie d’un sommeil troublé pourtant, le référendum de 2005 a sans doute eu l’effet d’un réveil un peu brusque pour la minorité au pouvoir qui pensait représenter le peuple dans son entier. Vinrent la crise de 2008 et celle de l’euro, dont l’apogée fut la crise grecque. Il y eût 2015 et l’arrivée de Syriza au pouvoir. La « Troïka » constituée, l’intégration européenne en forme de pyramide de Ponzi paraissait sous son vrai jour. Les « transferts de compétences » réalisés jusque-là étaient autant de transferts de souveraineté. On dépossédait l’État, on affaiblissait ce qui fait l’essence même de la démocratie, soit la faculté d’un peuple à déterminer ses lois sur son propre territoire. La dérive technocratique de l’Union européenne révélait la dégénérescence oligarchique de ses États membres. La Res Publica avait cessé d’exister, la chose commune avait vécu, ne restait plus qu’un théâtre d’ombres. « La souveraineté, n’étant que l’exercice de la volonté générale, ne peut jamais s’aliéner » : contre la leçon de Rousseau, la souveraineté des peuples avait été mise en partage, mise aux enchères, transférée à des instances lointaines prêtes à sacrifier les peuples sur l’autel du marché. Parce qu’un malheur n’arrive jamais seul, la montée des nationalismes s’accélérait, sur le continent et au-delà.

L’entrée dans le nouveau millénaire ressemble à s’y méprendre à un chant du cygne. C’est toute la cohérence de l’hégémonie néolibérale qui est menacée. Elle qui reposait sur un bloc historique composé des classes moyennes et des diverses couches élitaires, la voici en pleine dislocation. Des pans essentiels de sa base sociale décrochent. De nouveaux enjeux viennent cliver au sein des élites, comme l’illustre le basculement de nos sociétés en matière écologique. Le bloc en place, auparavant capable de neutraliser les forces centrifuges qui l’étiraient, se réduit comme peau de chagrin et perd la force du consentement. Les demandes frustrées s’accumulent. Machiavel nous a prévenus, la politique est telle le centaure, mi-bestiale, mi-raisonnée, mi-force brute, mi-consentement. À mesure que les années passent, la coercition prend le dessus, comme un signe annonciateur que le système est à bout de souffle et a de plus en plus de difficultés à assurer la reproduction de sa légitimité. Des espaces entiers s’ouvrent pour mener une guerre de position dans le champ social, prélude à une plus vaste guerre de mouvement électorale qui se traduit par le fameux moment populiste théorisé par Ernesto Laclau et Chantal Mouffe. Dans cet interrègne gramscien, l’État de droit s’affaiblit à une vitesse inquiétante et la démocratie libérale se transforme d’elle-même en régime illibéral.

Cette situation de désordre démocratique ne peut trouver que deux types de solutions. La radicalisation autoritaire et la solution césariste, ou l’émergence d’un nouvel ordre démocratique porté par un nouveau bloc historique construit sur les débris du précédent. Les appareils aptes à unifier ce bloc du changement font pourtant défaut. La crise des partis et des syndicats en est une des manifestations éclatantes. Antonio Gramsci et Palmiro Togliatti nageaient dans des eaux similaires au sortir de la Première guerre mondiale, alors que le parti socialiste italien était en crise. C’est ainsi qu’est née leur revue l’Ordine nuovo, dans le bouillonnement du Biennio Rosso et des grèves turinoises, avant que l’Italie ne renoue avec les rigueurs de la résignation. Notre époque diffère notamment par l’ampleur des défis devant nous.

Comment penser de nouveau aux temps désenchantés du There is no alternative thatchérien, tandis que se profilent à l’horizon le dérèglement climatique et la montée des périls ? Si les mélancolies sont aimables, elles sont de peu d’utilité.

Inutile de noircir le tableau, tout n’était pas perdu dans ces années 2000 qui font rétrospectivement figure de sas entre deux époques. Que l’on songe au mouvement altermondialiste ou au Monde Diplomatique, quelques-uns, peu nombreux, ont maintenu la lumière allumée. Plutôt que de se morfondre dans la résignation, ils ont regardé ailleurs, vers l’Amérique latine. Là-bas, il se passait des choses. Des gens parlaient, se retrouvaient, manifestaient, écrivaient, prenaient le pouvoir, comme si le continent tout entier avait été ignoré par la vague immense qui venait de s’abattre sur le monde. Les noms de Kirchner, Chávez, Morales, Correa arrivaient jusqu’à nous ; là-bas, on faisait autrement. Bientôt, au moment des printemps arabes et d’Occupy Wall-Street, les Espagnols prenaient les places. Tandis que l’espoir Syriza s’abîmait dans la honte, arrivaient Podemos et les « populismes de gauche ». Aux États-Unis aussi, le discours socialiste d’un Sanders rencontrait un vaste écho chez un public jeune et nombreux. La grande diversité des positions et des personnes tourne vite au patchwork, mais on a tout de même le sentiment qu’il se passe quelque chose. Nous avons voulu nommer ce « quelque-chose ». Dire le renouveau, recommencer à penser, à écrire, apporter notre pierre à l’édifice. Renouveler, c’est aussi faire avec l’existant et partir en quête de ce qui peut être sauvé, de ce qui peut instruire et féconder les imaginations : la Révolution française d’abord, l’histoire du mouvement ouvrier ensuite, les travaux d’Antonio Gramsci, et le post-marxisme enfin. Nos inspirations profondes viennent de là. Des écoles dont les héritages perdurent et ne demandent qu’à être réappropriés. La théorie populiste les contient toutes ensemble en ce qu’elle proclame le peuple comme sujet du changement.

En trois ans, l’atmosphère a changé. L’élection de Donald Trump, celle d’Emmanuel Macron, l’affaire Benalla, le mouvement des gilets jaunes, le Brexit, l’émergence d’un féminisme transversal ou celle du mouvement climat, mais aussi le reflux des forces de progrès en Amérique latine et ailleurs. Les événements s’accumulent, la polarisation des sociétés s’accroît, les tensions s’exacerbent et confirment le sentiment largement partagé que nous vivons des années décisives. Des années où s’affirme une nouvelle énergie historique dont on ne saurait dire de quel côté elle basculera, dont on peut seulement conclure qu’elle devra trouver un débouché. Puisse-t-elle ne pas déborder de son lit et emprunter les chemins les meilleurs qui sont ceux de la force sereine des passions raisonnées. Reste enfin à reprendre le flambeau, à jeter les fondations d’une entreprise contre-hégémonique désireuse de mener à bien la réforme intellectuelle et morale nécessaire aux temps présents.

Une époque s’achève, une autre s’annonce. Cette dynamique se présente d’abord et avant tout comme une volonté de réappropriation, comme une réaction à la dépossession des dernières décennies. Si le Take back control des brexiters a rencontré un tel succès, c’est parce que la formule de la récupération énonce mieux que n’importe quel autre slogan l’aspiration profonde des peuples dans le moment que nous vivons. Une volonté collective nouvelle se dresse contre la fuite en avant climatique, contre la grande braderie du patrimoine industriel et des services publics, contre la sécession des élites, l’usurpation du pouvoir et le vol de la souveraineté, reprendre le contrôle sur nos vies, refonder la nation et réaffirmer l’existence d’une communauté de destin.

Partout se font sentir l’envie de redevenir un peuple, le désir profond de le construire en tant qu’acteur historique et le mépris absolu pour les douceurs du renoncement. Réveiller l’Histoire, renouer avec l’idéal de la République sociale, rétablir le souverain qui est le peuple, conjurer le désenchantement et, finalement, réenchanter la politique et le monde : voilà le programme de la génération nouvelle qui s’élève. Nous tentons d’y contribuer, tandis que s’ouvre la nouvelle décennie, fidèles à l’ambition de notre devise « Tout reconstruire, tout réinventer ».

Antoine Cargoet & Lenny Benbara

Ce volume, publié sous la direction d’Antoine Cargoet et Lenny Benbara, réunit les contributions de Cyril Barde, Marion Beauvalet, Arthur Borriello, Matis Brasca, Laura Chazel, Vincent Dain, Pierre Gilbert, Marie Lucas, Samuele Mazzolini, Vincent Ortiz, Laëtitia Riss, Leo Rosell et Lilith Verstrynge.

328 pages – sept. 2020

20,00 €

Dimensions : 17 x 24

ISBN : 9782204139748

Poids : 686 grammes

Acheter sur le site de l’éditeur : Les éditions du Cerf

Acheter sur le site de la FNAC : Fnac.com