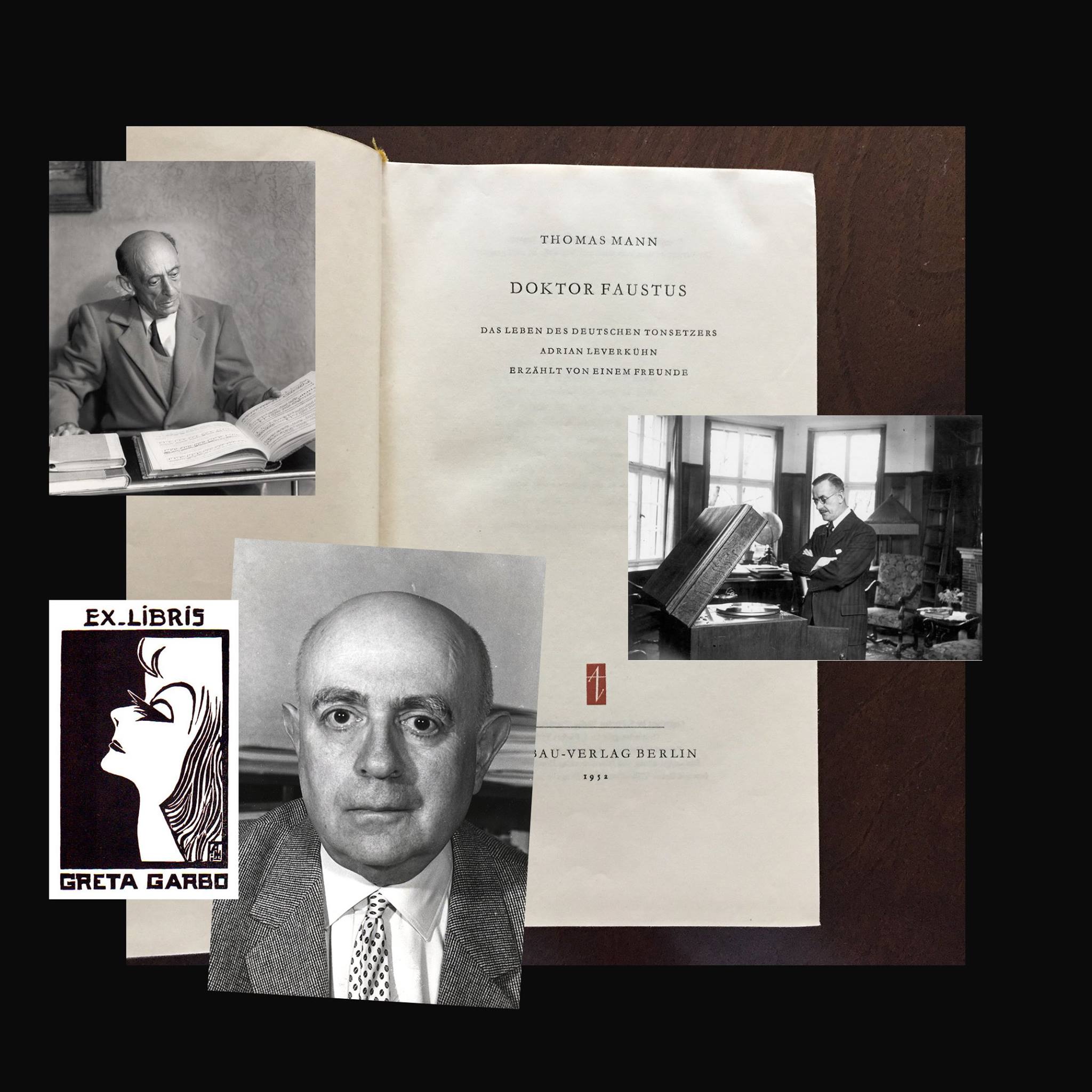

Philosophe, musicologue et critique d’art, Theodor W. Adorno a imprimé sa pensée dans de nombreux domaines. De la littérature au politique en passant par la musique, ses réflexions prolifiques ont souvent été caricaturées en raison de leur complexité et des prises de position radicales de l’auteur. Toutefois, un certain nombre d’idées ont pénétré la sphère des sciences sociales et ont fait du père fondateur de l’école de Francfort une figure incontournable pour penser la modernité, la domination ou la culture de notre époque. Le concept d’ « industrie culturelle » est ainsi devenu un lieu commun de la sociologie qui nous avertit du détournement de la culture et de ses dangers sur la société dans son ensemble.

Chaque jour, plus de 76 millions de vidéos musicales sont consommées sur YouTube rien qu’en France, tandis que les vidéos musicales y représentent désormais la principale source de monétisation. L’écoute de masse est une réalité bien ancrée dans les habitudes et implique des enjeux financiers importants. Parallèlement à cette consommation boulimique de musique, la production musicale a évolué en développant une forme de séparation du travail (réparti entre beatmakers, ghostwriters, topliners, musiciens et vedette), une production concurrentielle qui cherche l’impact sur les auditeurs (notamment via la guerre du volume et la répétition des morceaux) et une uniformisation des morceaux dans leur ensemble – durée, thèmes, instruments et même mélodies. Tous ces éléments sont en lien direct avec la volonté de rationaliser la production, c’est-à-dire d’organiser l’activité de sorte qu’elle soit le plus rentable possible. La rationalisation est apparue avec le fordisme et le taylorisme puis s’est développée, tant qualitativement que quantitativement, jusqu’à englober toute la production matérielle. Toutefois, avec l’organisation d’une production artistique massive, la rationalisation sort de la sphère purement matérielle et s’attaque à la culture en tant que système de pratiques et de symboles dont le but original n’est pas la lucrativité mais le développement de l’être humain en tant que tel.

Ce phagocytage de la culture par la logique industrielle est ce que Max Horkheimer et Theodor Adorno ont développé dans leur ouvrage La Dialectique de la Raison et ont nommé « industrie culturelle » (ou Kulturindustrie en allemand). Ils explorent le concept central de la deuxième partie de l’ouvrage, « La production industrielle de biens culturels » pour démontrer la manière dont la raison peut se retourner contre elle-même au sein de la sphère culturelle. Pour cela, plusieurs grands axes émergent : la standardisation, la pseudo-identité et en dernier lieu l’aliénation.

« Les biens culturels ne sont alors plus conçus pour eux-mêmes, mais en vue de leur valeur d’échange sur le marché culturel. »

Standardisation

La standardisation est une notion clé pour comprendre le fonctionnement de l’industrie culturelle : dans la mesure où des millions de gens ont désormais accès à l’offre culturelle à travers les médias de masse, le secteur culturel a recours à des modes de productions industriels, ceux d’une production standardisée. En effet, pour satisfaire une telle masse de consommateurs, il faut pouvoir répondre à des millions de besoins, ce qui implique une planification de la production. Non seulement il faut pouvoir fournir suffisamment de produits, ce qui exige que ceux-ci soient faciles à fabriquer, mais il faut également prévoir leur promotion et leur acheminement afin qu’ils couvrent la demande sur tout le territoire concerné. La notion d’industrie culturelle se définit donc principalement par la rationalisation de la production et la planification de sa réception.

Dans le cadre de la musique, médium de prédilection d’Adorno, cette rationalisation passe par la standardisation, c’est-à-dire l’imposition de normes auxquelles le produit doit se soumettre. Il y a ainsi un certain nombre de critères qui sont imposés aux œuvres musicales et que l’on retrouve encore de nos jours : pont en fin de refrain qui ramène vers une nouvelle occurrence, signature rythmique symétrique, accents sur les deuxièmes et quatrièmes temps, etc. Ce sont des éléments que l’on retrouve dans beaucoup de morceaux, par exemple Money For Nothing de Dire Straits, qui parodie pourtant la consommation culturelle de la classe moyenne américaine. Loin d’un seul effet d’habitude, ces standards entraînent une répétition de la production musicale : puisque toutes les musiques qui sont produites doivent se soumettre à ces mêmes schémas, toutes sont semblables dans leurs structures métriques et harmoniques. Ce schéma se retrouve ainsi toujours dans beaucoup de morceaux à succès de nos jours, par exemple Blinding Lights de The Weeknd qui a été n°1 du Billboard 2020, comme Money For Nothing 25 ans avant elle. Le produit culturel se voit réduit à une quasi-répétition permanente, contraint par des standards qu’il doit sans cesse reproduire.

Puisque l’industrie culturelle impose ses critères à toutes les œuvres qu’elle produit, rien n’en sort qui ne soit marqué de son sceau. Par force d’habitude, les standards de l’industrie culturelle deviennent alors l’idiome de référence dans lequel il faut évoluer. La répétition de ces normes musicales permet ainsi à la fois de produire aisément des chansons, mais également que celles-ci soient plus facilement intégrées par les consommateurs, car la récurrence de caractéristiques reconnaissables entre dans un idiome artistique commun correspondant au modèle standard de l’industrie culturelle. La sphère de la musique populaire est ainsi gagnée par une double contrainte de répétition : non seulement celle qui lui est imposée « par le haut », qui l’oblige à se soumettre aux standards de l’industrie, mais également celle venue « du bas » où la répétition d’éléments identiques a créé l’attente de ceux-ci chez les consommateurs, lesquels refusent à présent des chansons ne les contenant pas. Les standards deviennent ainsi une seconde nature, à la fois pour les musiques et pour les consommateurs, et la sphère culturelle elle-même en vient à fonctionner par et selon les critères industriels.

Il n’est alors plus possible pour l’œuvre de se développer selon ses propres désidératas, elle ne peut que se soumettre à des normes dont la justification est extra-esthétique : facilitation de la production, effet produit sur les auditeurs, facilité de mémorisation, etc. Les biens culturels ne sont plus conçus pour eux-mêmes, mais en lien avec leur valeur d’échange sur le marché culturel. Ce ne sont plus des objets d’expérience artistique avant tout, mais des marchandises fabriquées en masse visant à garantir des bénéfices maximaux à leurs producteurs.

« Les standards n’ont donc pas simplement pour objectif de rendre la production plus facile, ils servent à induire des réactions chez l’auditeur, à susciter une émotion et une réaction chez lui grâce à une panoplie de gadgets que l’on mobilise selon les besoins. »

Réaction et pseudo-identité

La répétition était déjà présente bien avant l’émergence de l’industrie culturelle. On peut retrouver une répétition formelle dans le cas de la forme-sonate, qui a été utilisée par de très nombreux compositeurs, ou une répétition mélodique comme dans la Sérénade pour cordes de Dvorak. Toutefois, la répétition de l’industrie culturelle est qualitativement différente de celle qui pouvait avoir cours auparavant. L’enjeu se trouve principalement dans la notion de standardisation, qui n’implique pas seulement la répétition, mais aussi l’application mécanique d’un procédé. Avec la standardisation, l’œuvre est soumise à un procédé qui ne tient pas compte du rapport esthétique interne à l’œuvre. Ce qui compte n’est plus la logique de l’œuvre, son évolution inhérente et indépassable, mais son efficacité sur l’auditeur. En effet, si la structure des œuvres n’a, comme le laisse penser Adorno, aucune cohérence intrinsèque, pourquoi faudrait-il que celles-ci suivent toujours les mêmes procédés tandis qu’il serait sans doute plus simple de créer littéralement n’importe comment ? Si les standards sont aussi rigides, c’est parce qu’ils cherchent à fabriquer un certain type d’œuvre : celui qui rapporte le plus. Par conséquent, les standards ne sont pas choisis au hasard : pour reprendre l’exemple de la musique, il faut que les chansons soient dansantes et produisent un effet sur les auditeurs, qu’ils puissent mémoriser des airs entêtants, que le refrain soit clairement identifiable du reste du morceau, etc. Au sein de toutes les marchandises culturelles, leur soumission à l’industrie culturelle fait que ce qui compte n’est pas leur qualité, mais leur capacité de produire une réaction chez l’auditeur, littéralement de lui « faire de l’effet ». Les standards ont donc été sélectionnés selon leur capacité à mettre la chanson dans les esprits, à donner envie de danser, de taper le rythme du pied, de secouer la tête, etc. La construction d’une œuvre digne de ce nom devient alors impossible puisque les différentes parties ne se succèdent pas selon leur pertinence artistique, mais en tant que stimuli atomisés pris dans une structure qui les force ensemble sans lien pérenne entre eux. Les standards n’ont donc pas simplement pour objectif de rendre la production plus facile, ils servent à induire des réactions chez l’auditeur, à susciter une émotion et une réaction chez lui grâce à une panoplie de gadgets que l’on mobilise selon les besoins.

Musée Guggenheim, Suisse.

Une simple attention portée à notre autoradio tend à donner raison aux constats de l’industrie culturelle. Toutefois, ce même bon sens voit très vite une objection à cela : il y a différents styles artistiques, et ils n’ont rien à voir entre eux. Un passage chez un disquaire nous le rappelle bien : il y a le rayon Rock, puis le rayon Jazz, puis le rayon Variété française, puis le rayon Rap, etc. Et même parmi ces genres musicaux, on distinguera une ballade d’un groove, d’un tube, etc. Cela n’a pas échappé aux auteurs francfortois, et la réponse se trouve là encore comprise dans le concept d’industrie culturelle. À travers cette apparente diversité, les distinctions servent moins à organiser les œuvres que les auditeurs eux-mêmes. Chaque genre aura bien ses qualités spécifiques : un son de guitare distordu pour le Rock moderne, l’usage de beats pour le Rap, des paroles en français pour la Variété française, mais toutes ces différences ne changent rien à la structure des morceaux dans laquelle se retrouvent les standards de l’industrie culturelle. Bien entendu, les standards peuvent changer quelque peu d’un genre musical à un autre : on attendra souvent un solo de guitare dans un morceau de Rock tandis qu’on ne sera pas choqué par l’autotune dans le Rap contemporain, mais la structure des morceaux et leurs codes, eux, ne changent pas. Ces différents genres musicaux servent alors à anticiper les attentes des auditeurs voire à les conditionner. Chacun trouvera dans un style musical des groupes qui lui « parlent » ou qui renverront à sa situation sociale et, en répartissant ainsi les auditeurs selon des genres musicaux et des catégories spécifiques, l’industrie culturelle peut anticiper précisément la consommation musicale et adapter ses produits en fonction. Cette différence, qu’Adorno considère comme superficielle, sert alors à donner l’impression que les auditeurs ont toujours le choix et que les morceaux produits sont variés. L’identité se cache derrière une pseudo-différence, mais les produits continuent de suivre les mêmes structures lucratives (voir La massification culturelle : une fatalité pour la scène techno ?). On peut également envisager une dimension idéologique à cette diversité. En produisant des types différents, les principales entreprises de l’industrie culturelle font croire qu’il y a une vraie diversité d’acteurs, qu’il n’y a pas de monopole et que la concurrence règne toujours – ce qui ne pourrait être qu’une idéologie au vu de la puissance des principaux labels et majors artistiques.

La pseudo-individualisation s’étend par ailleurs au-delà des styles, elle pénètre l’intérieur des morceaux pour soulager leur standardisation. Nous l’avons vu, les produits de l’industrie culturelle doivent d’une part se conformer aux standards afin d’entrer dans l’idiome et ne pas contrarier les habitudes des consommateurs ; mais d’autre part, ils doivent se démarquer pour ne pas être noyés dans la masse de la production et susciter de l’effet chez l’auditeur. Des exigences contradictoires, en somme, en ce que le produit doit être comme tous les autres… mais différent. La pseudo-individualisation permet de masquer la plaie par une nouveauté de surface. Tandis que la structure de l’œuvre reste conforme aux standards industriels et que sa composition ne diverge pas trop de ce qui a cours au moment de sa production, on l’orne d’éléments excentriques, de légères irrégularités, d’une production particulière, etc. On peut ainsi penser respectivement à Lean On de Major Lazer, à Zombie de The Cranberries et à la mode actuelle du Lo-fi. On retrouve alors ce qu’Adorno appelle la « pseudo-individualisation »1 : l’apparence de spécificité d’un produit en fait structurellement similaire à tous les autres. Les résidus d’artisanat que contient l’industrie culturelle servent alors parfaitement ce but en laissant aux individus la possibilité de se distinguer dans les couches les plus superficielles de leur production puisque cette pseudo-individualisation permet à la fois de marquer les auditeurs par son apparente nouveauté et de masquer le toujours-semblable de la structure de l’œuvre.

L’industrie culturelle doit donc se comprendre comme la transformation d’une création artistique authentique en une production industrielle rationalisée selon des standards déterminés. Les produits qui en sortent ne sont plus déterminés par leur logique propre, de manière autonome, mais par des raisons qui sont extérieures à l’art et à la culture – à savoir des motifs économiques. En subordonnant tous les produits à de mêmes standards de production, la culture ne peut devenir qu’une éternelle reproduction d’éléments identiques. L’imitation devient ainsi la norme dans l’industrie culturelle ; ce faisant, elle nivelle la culture en imposant ses références du toujours-semblable à la société tout entière. Cela saborde les potentialités d’émancipation, car c’est la possibilité de l’individualité qui est mise à mal.

« L’enfant capricieux peut se boucher les oreilles, mais quand la musique de l’industrie culturelle est partout, il faut renoncer à l’ouïe pour y échapper. »

Contrainte de répétition

La logique de répétition qu’impose l’industrie culturelle par la standardisation de ses produits place le sujet face au toujours-semblable, à une récurrence sans fin de caractéristiques identiques recouvertes d’un vernis de différenciation. Cette similarité pesante est renforcée par ce qu’Adorno qualifie de « matraquage » c’est-à-dire la diffusion des mêmes œuvres par les médias de masse. L’appauvrissement devient double : on entend non seulement des produits n’ayant que peu de différences entre eux, et, parmi ceux-ci, certains sont sans cesse rabâchés par les médias. L’être humain se voit alors placé dans une situation suffocante où la culture n’est pas vécue comme un espace de liberté mais de contrainte. Cela anéantit ses possibilités de résistance, car l’air en vogue est tant répété qu’il en devient étouffant. Le matraquage détruit toute possibilité de résistance, il ne reste plus que la possibilité de « faire avec », car même si on peut éteindre ses médias personnels (poste de radio, journaux, télévision, etc.), on ne peut éteindre ceux qui diffusent dans les rues, dans les commerces, dont les gens parlent, etc. Grâce à ce matraquage et en occupant les espaces de manière monopolistique, l’industrie culturelle crée l’accoutumance à ses produits et à ses recettes, de sorte que le sujet, ne trouvant aucune issue possible, devient contraint d’accepter le fatum inexorable. La passivité est imposée au sujet, qui n’a pas son mot à dire sur ce qu’il entend, dans un grand nombre de lieux qu’il fréquente. L’enfant capricieux peut se boucher les oreilles, mais quand la musique de l’industrie culturelle est partout, il faut renoncer à l’ouïe pour y échapper. La situation est aggravée par la pauvreté des œuvres diffusées. Quoi que tout aussi oppressante, on peut cependant supposer que la diffusion constante d’œuvres riches et exigeantes puisse former les goûts de l’auditeur, l’habituer à une certaine diversité. Ce n’est ici pas le cas en raison de la superficialité des morceaux produits massivement – d’autant plus de nos jours où l’incorporation de nos préférences et de nos habitudes d’écoutes par des algorithmes sert à nous faire écouter toujours plus de musique en nous proposant d’autres morceaux similaires, créant par là même un flux continu de musique à consommer qui nous est agréable et familier. Les produits de l’industrie culturelle qui nous sont proposés sont pauvres en raison des standards qui les contraignent et surtout parce qu’il ne faut pas qu’ils soient trop compliqués : ils doivent être faciles à mémoriser et ne rien laisser à l’interprétation de l’auditeur – seulement un thème facilement identifiable et qui reste en tête immédiatement. Le sujet devient à la fois passif et contraint d’entendre toujours la même chose. Cela empêche le développement de l’individualité, élimine la relation d’échange entre la société d’une part et l’humain d’autre part, un humain considéré comme personne capable de jugement indépendant et de décision. La passivité entraine l’absence de relation, tandis que la répétition du toujours-semblable exclut toute pensée critique et autonome, car ses codes deviennent une seconde nature. Il ne reste que la soumission face au monopole du réel standardisé.

Contrairement aux œuvres d’art qui peuvent être amenées à une existence autonome, les produits culturels cherchent à produire de l’effet avec des structures simples, des procédés facilement identifiables, à susciter la reconnaissance et l’assentiment de l’auditeur, et ce afin de faciliter l’achat. Ils se réduisent à un assemblage de moments particuliers mis bout à bout, sans réelle cohérence. Il n’y a pas de totalité à appréhender mais une simple conjonction d’éléments partiels. Ces produits ne considèrent pas l’auditeur autrement qu’en consommateur, ils ne lui demandent pas d’efforts, seulement une acceptation. Ces produits n’ayant aucune structure cohérente, l’auditeur ne peut exercer son sens musical : il n’a aucune organisation à reconstituer, aucune dynamique interne à saisir, aucune cohérence autonome à laquelle faire face. L’auditeur de produits culturels n’a aucun travail à fournir, rien ne lui demande un quelconque effort de compréhension. Sa faculté esthétique est mise en retrait, tandis que les produits culturels ne cherchent qu’à faire appel qu’à ses réflexes sensuels primaires ou à ses habitudes d’écoute. Adorno dit ainsi dans Le fétichisme dans la musique et la régression de l’écoute que « les airs à la mode émoussent […] la faculté perceptive ». On est donc bien loin des Lettres sur l’éducation esthétique de l’homme où le sujet s’ouvre à la diversité du monde grâce à l’art : les auditeurs de l’industrie culturels ne peuvent entendre que la similarité et n’ont aucun objet sur lequel exercer leurs capacités d’écoute. Ils ne sont pas seulement contraints à engloutir les produits de l’industrie culturelle, ces derniers les privent de leur faculté de jugement esthétique même. Le sujet ne peut alors plus juger adéquatement d’une œuvre, il est contraint à des réflexes sensoriels et à appliquer des schémas auxquels il est habitué. Adorno parle dans ce cas de « régression » de l’écoute non parce que l’écoute retourne à un stade antérieur de son développement, mais parce que la faculté d’écoute elle-même est mise sous tutelle. Par l’atrophie de sa capacité de jugement esthétique, l’auditeur perd sa capacité de juger correctement de ce qu’il voit ou entend et, par conséquent, de faire des choix esthétiques libres et autonomes. Il devient lésé dans ses capacités mêmes de sujet, il régresse en deçà de ce qu’il pourrait être, et perd sa possibilité d’avoir une relation vivante avec des œuvres d’art – et avec elle ses possibilités d’individuation.

Fondation Caflisch, Genève.

Cette vision de l’industrie culturelle comme élément bloquant les potentialités d’émancipation se retrouve dans les interprétations qu’Adorno fait du Jazz et de la radio. Souvent caricaturé en raison de l’apparence réactionnaire de sa critique, Adorno voit dans le Jazz la répétition des mêmes structures masquées sous une fausse liberté de composition, ce jusque dans son cœur même à savoir la syncope qui suspend le temps pour finalement rattraper son retard – on retrouve ici la notion de pseudo-individualisation. Il considère alors le Jazz comme une musique d’interférence, c’est-à-dire une musique à laquelle des éléments viennent se superposer pour la brouiller, mais sans toutefois affecter réellement le phénomène auquel ils se rapportent. À ses yeux, la syncope n’a alors pas la force du rubato qui modifie le temps, mais retient ce qu’il a modifié, car la syncope est prise dans la rigidité du tempo, elle n’a alors pas de dimension émancipatrice, car elle échoue à changer le morceau. Pour ce qui est des conséquences sur les auditeurs, Adorno pense qu’en suivant le tempo comme unité musicale de référence, la syncope habitue les auditeurs à se soumettre à un ordre strict qui doit rester inchangé, ce qui fait dire à Adorno qu’il y a un type d’auditeur « rythmique » qui exprime un désir d’obéissance. Adorno y voit alors un renoncement à toute autonomie et à toute activité dans la société, ce serait l’acception d’un ordre sur lequel on n’a aucune prise.

Cette impossibilité de résister qu’Adorno décèle dans les produits de l’industrie culturelle confère alors une fonction idéologique à la production culturelle sous le capitalisme monopolistique : celle de distraire, comme en témoigne la porosité accrue entre la sphère du divertissement et celle de la musique – des chansons d’animateurs à succès aux récentes ambitions de YouTubers de faire le tube de l’été. Les produits de l’industrie culturelle – à savoir la culture de divertissement – ne servent pas à élever l’individu ou à lui proposer une réelle expérience esthétique, elle a un rôle idéologique. En faisant office de bruit de fond de leur existence, en attirant sans cesse leur attention, elle empêche les hommes de réfléchir sur eux-mêmes et sur le monde où ils vivent. De plus, en exposant et en diffusant des produits gais et légers, on fait croire aux gens que les choses vont paisiblement, que la vie continue tranquillement et que l’abondance est une émanation du pays de Cocagne. La production de l’industrie culturelle sert ainsi à couper court à toute réflexion, à saboter toute conscience qui pourrait s’élever de ses conditions matérielles pour adopter un point de vue critique. De même, la répétition constante de la musique fait passer la vie pour un ensemble de cycles qui se poursuivent sans accrocs. Il n’y aurait donc pas d’évolution réelle à chercher, pas de progrès, seulement une situation qui se répète comme le refrain vient toujours après le couplet et que les mêmes morceaux marquent nos trajets pendulaires. La production culturelle se contente alors de réaffirmer le statu quo, en répétant sans cesse les mêmes rengaines, la même positivité du monde et la même surdité à la souffrance. Les produits de l’industrie culturelle ne sont donc pas seulement aliénés dans leur structure hétéronome, ils sont aussi aliénants, car ils empêchent aussi de s’occuper de ce que la société a de faux. Ils maintiennent les humains dans une forme de léthargie qui permet à la société de s’autoconserver par l’autorépétition de son contenu et de son irrationalité.

En raison du matraquage et la seconde nature que crée l’idiome de l’industrie culturelle, les auditeurs font leurs les standards qu’on leur impose et l’individualité est tellement contrainte qu’elle ne peut plus émerger. Il n’y a plus de prise sur l’activité culturelle, plus de relation vivante à l’art et à la culture, plus de place pour que le sujet s’exprime et choisisse librement, seulement la passivité et la soumission. L’individualité se voit abandonnée pour permettre au sujet de survivre dans une société qui l’oppresse et qui le contraint à répéter les mêmes choses. Cela ne veut pas dire pour autant que les sujets vivent mal sous l’industrie culturelle, seulement qu’il n’y a plus de différenciation entre eux et qu’ils ne cherchent plus aucune différence – ni en eux, ni dans ce qu’ils écoutent, ni politiquement. La standardisation va donc bien au-delà de la sphère artistique, elle englobe tout. L’industrie culturelle n’est pas seulement la production industrielle de biens culturels, c’est aussi l’industrialisation de l’humain lui-même, la réduction de son être à une structure commune à tous ; le règne du toujours-semblable, de la passivité, de la soumission et la mort de l’autonomie.

[1] Adorno Theodor W., Current of music, Québec, Presses de l’Université Laval ; Éditions de la Maison des sciences de l’homme, 2010

Pour approfondir :

-Adorno Theodor W., Le caractère fétiche dans la musique et la régression de l’écoute, Allia, Paris, 2016.

-Adorno Theodor W., Philosophie de la nouvelle musique, Gallimard, Paris, 2009.

-Adorno Theodor W., Théorie esthétique, Paris, Klincksieck, 2004.

-Adorno Theodor W., Moments musicaux, Genève, Contrechamps, 2003.

-Adorno Theodor W., Prismes, Geneviève Rochlitz et Rainer Rochlitz (trad.), Paris, Payot et Rivages, 2010.

-Adorno Theodor W. et Max Horkheimer, La dialectique de la raison, Paris, Gallimard, coll. « Coll. tel », no 82, 1974.

-Christ Julia, « Une critique de la mêmeté », Réseaux, Revisiter Adorno, no 166, 2011, p. 99-124.

-Genel Katia, « La fin de l’individu ? Adorno lecteur de Kant et de Freud », Vrin, Cahiers philosophiques, no 154, 2019, p. 29-45.