« Je parle bien de brutes, M. le député. Non pas de casseurs, [mais] de brutes, qui considèrent que l’objectif, samedi après samedi, est de briser des vies, et de menacer des policiers » déclarait le Ministre de l’Intérieur le 29 janvier 2019 à l’Assemblée nationale. Il ajoutait : « S’appuyer sur le temps judiciaire, c’est faire en sorte que ceux que l’on voit casser le samedi puissent le samedi suivant être à nouveau devant les mêmes forces de l’ordre ».

Prévenir les violences militantes1 en amont pour ne pas avoir à les réprimer en aval. Ne plus attendre la survenance d’actes délictueux au cours d’une manifestation de rue2, mais suspendre momentanément la possibilité de manifester des personnes considérées comme susceptibles de se soustraire volontairement aux règles ordonnant la « bonne manifestation » : telle était l’idée-force de l’article 3 de la nouvelle loi dite « anti-casseurs »3 qui fut finalement censurée par les sages du Conseil Constitutionnel. Ceux-ci jugèrent que dans sa rédaction cet article portait atteinte aux libertés publiques, notamment celle du droit d’expression de ses idées et opinions, atteinte qui n’était ni proportionnée, ni suffisamment encadrée par le législateur. Cependant, ce n’est pas le principe d’une interdiction individuelle de manifester décidée par le préfet qui est jugée anticonstitutionnelle, mais uniquement ses modalités. Ce qui peut laisser dire que la mesure pourrait réapparaître sous une forme différente lors d’une prochaine loi sécuritaire.

Si son premier objectif était aussi de lutter contre les violences contestataires intervenant dans le cadre de manifestations de rue, la loi dite « anti-casseurs » de 20194, qui se veut une réponse aux violences du mouvements des gilets jaunes, se distingue de celle votée le 8 juin 1970 par la majorité des droites conduite par le Premier ministre Chaban-Delmas. Cette dernière visait à adapter le droit pénal pour mieux réprimer ce qui était perçu alors comme « certaines formes nouvelles de délinquance »5 dans ces années 1968 où la conflictualité politique et sociale demeurait remarquablement élevée, notamment dans les universités mais aussi dans les usines6. Elle se singularisait par l’instauration d’une « responsabilité solidaire » à travers la création d’un nouvel article dans le code pénal, l’article 314. Aussi, visait-elle d’abord à pénaliser les actions violentes et concertées de groupes organisés appelés alors « commandos », qui pouvaient désigner les actions coups de poing7 planifiées par des groupements politiques appartenant aux dissidences communistes8 (trotskistes, maoïstes), ou au mouvement nationaliste (Ordre nouveau).

Puis, dans le cadre des rassemblements de rue illicites débouchant sur des violences, il s’agissait de poursuivre sur le plan pénal les auteurs des déprédations, et aussi les « participants actifs » de ces rassemblements illégaux et violents, c’est-à-dire tous ceux qui, sans user eux-mêmes de violence, seraient demeurés sur place une fois les violences commencées au lieu de se disperser pour exprimer leur désaccords avec les atteintes à l’ordre public alors en cours. Ces derniers, par leur seule présence physique, pourraient être considérés, du point de vue des autorités, comme solidaires et par là même complices de ceux qui auraient été les vrais auteurs de ces voies de fait, et donc pourraient voir leur responsabilité pénale engagée au nom d’un principe de « coresponsabilité ». Cette responsabilité pénale collective, jugée étrangère au droit français, amena des juristes à qualifier cette loi de « monstre juridique », ou de « loi grecque »9 en référence à « la dictature des colonels » (1967-1974) du fait qu’elle consacrait le règne de l’arbitraire ;comme le dénonça François Mitterrand dans une intervention télévisée le 29 avril 1970, elle en venait en définitive à « supprimer pratiquement le droit de se rassembler ».

Presque un demi-siècle plus tard, l’enjeu pour les autorités n’est plus tant de faire « payer les casseurs » au sens propre comme au sens figuré, en espérant par ailleurs que la publicité des peines encourues puisse avoir une fonction dissuasive pour prévenir les comportements politiques jugés anormaux, que d’empêcher par des mesures de police administrative les « casseurs de casser » dans l’espace public. L’espace public étant ici entendu, comme le définit Eric Doidy10, comme « un espace abstrait de discussion et de confrontation des critiques et des justifications », c’est-à-dire un « espace du politique ».

L’article 3 de la proposition de loi de 2019 instaurait un dispositif directement inspiré11 du droit d’exception qu’est l’article 5 de la loi du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence. En effet, cette disposition accordait aux préfets la possibilité d’interdire par arrêté à des personnes présumées dangereuses pour l’ordre public d’accéder à une partie ou à la totalité d’un territoire d’une commune pendant un temps limité, et donc de ne pas pouvoir se rendre à des manifestations de rue autorisées. L’interdiction de séjour était utilisée pour entraver la liberté de manifester de personnes suspectées de vouloir attenter à l’ordre public. Ces méthodes ont été, en dépit de leur relatif manque de notoriété dûe à la partialité du couvrage médiatique, abondamment utilisées pendant la dernière application de l’état d’urgence notamment.

Fort de ce constat, en dépit de la censure en dernière instance du Conseil constitutionnel, il convient de mettre en exergue la philosophie de cette législation coercitive qui apparaissait comme une nouvelle étape dans le processus législatif visant à prévenir toujours plus en amont les violences susceptibles d’intervenir lors de manifestations de rue.

I) « La criminalisation de l’intention présumée » : le précédent fondateur de 2010

Le chercheur en droit pénal, Olivier Cahn, a décrit12 « la domestication de la rue protestataire » par le pouvoir d’État: pour ce faire, ce dernier aurait pris pour prétexte les violences militantes récurrentes des « black-blocs »13 lors de manifestations revendicatives ou de rassemblements dans la sphère publique.

Déposée par le député-maire de l’UMP, Christian Estrosi, le 5 mai 2009, dans le contexte politique troublé des violences survenues en marge du contre-sommet de l’OTAN à Strasbourg14, avec la présence d’au moins deux mille black-blocs venus de France, d’Allemagne, d’Italie, de Suisse, cette proposition de loi, qui sera adoptée15, visait à renforcer « la lutte contre les violences de groupes et la protection des personnes chargées d’une mission de service public ».

Si elle se donnait pour objet de lutter contre les « bandes violentes »16, notamment aux abords des établissements scolaires17, qui seraient devenues un mal récurrent dans certains quartiers dits « sensibles », Christian Estrosi tint à préciser dans l’exposé des motifs et dans son rapport, que les dispositions comprises dans cette proposition de loi visaient également « les débordements violents en marge de manifestations du fait de casseurs encagoulés »18. Cette précision non-fortuite amena Olivier Cahn à considérer19 que la problématique des « violences de groupe » – en milieu scolaire ou dans les quartiers ségrégués où pouvaient survenir des règlements de compte entre bandes rivales20 – n’était qu’un prétexte commode pour légitimer une évolution de l’arsenal répressif pour prévenir les violences collectives qui conduiraient les manifestations à dégénérer en « zones de non droit »21.

Les manifestations sur la voie publique sont ici appréhendées comme un territoire à part entière, une sorte d’espace, dont l’existence est tolérée sous certaines conditions22 par un État pouvant décider souverainement par l’intermédiaire de la force publique d’en reprendre le contrôle, s’il juge que le seuil de l’intolérable a été franchi par ceux dont l’agrégation donne corps à la manifestation. La modification du Code pénal en 2010 conduisit à vouloir pénaliser23 la participation à un groupement dans la rue susceptible, selon l’appréciation subjective des forces de l’ordre, de dégénérer en « violences volontaires » contre des personnes ou des biens. Encore une fois le député-maire de Nice est clair quand il explique que l’article Art. 222-14-2. vise à répondre « pleinement à un objectif de prévention » en permettant « de sanctionner les membres qui, en connaissance de cause, appartiennent à un groupement ayant des visées violentes, avant même que cette bande ne commette un délit déjà prévu par le Code pénal ».

Ainsi, dorénavant permettait-on légalement aux forces de police d’agir en amont, et cela dès la formation d’un groupement d’individus jugés suspects, pour mieux prévenir les violences redoutées. Il ne s’agit plus de répression réactive, basée sur la matérialité, ou sur des éléments de réalité, mais d’une répression qui serait d’abord le produit d’une « imagination anticipatrice »24 contre, selon Olivier Cahn, des « ennemis intérieurs » : « Dès lors, si le citoyen ne peut être interpellé qu’après qu’il a mal agi, ”l’ennemi”, au contraire doit être neutralisé avant qu’il puisse exprimer sa nocuité »25. L’enjeu ici est d’anticiper les intentions des personnes dont on postule qu’elles entendent commettre dans le cadre d’une manifestation de rue des actes qui les positionneraient de facto en marge de la légalité. Il s’agit de devancer leurs supposés probables agissements en les interpellant avant qu’elles n’en viennent à transgresser les normes juridiques censées ordonner la manifestation de rue. La mise hors d’état de nuire intervient avant la réalisation des violences et non pas après elles: on se place au niveau de l’intention et non de l’exécution du délit. Olivier Cahn évoque une « anticipation discrétionnaire de la répression »26 qui se ferait « au mépris des exigences de la nécessité »27. En effet, la nécessité d’intervenir pour maintenir l’ordre public ne serait plus seulement déterminée en fonction de la réalité d’actes délictueux, mais selon un faisceau d’indices conduisant la police à prévoir la possibilité de comportements délinquants, et d’agir en conséquence en empêchant les personnes suspectes de les perpétrer. Désormais, la mauvaise intention prêtée à certains et non plus seulement des actes déjà commis, représenterait-elle un trouble caractérisé à l’ordre public, et justifierait une intervention policière contre ces manifestants perçus et traités comme des « délinquants en puissance ».

Ayant pour objectif de permettre à la police de réprimer sur ce qui lui apparaîtra comme des germes de violence, cette loi tendait à contrevenir à un des principaux fondamentaux du droit selon lequel l’intention est censée ne jamais être coupable, et donc ne peut raisonnablement être châtiée par la force coercitive. En cela, il constitua une césure dans le traitement policier des violences collectives, ouvrant ainsi la voie à des évolutions ultérieures qui seraient, elles aussi, justifiées au nom de la nécessaire prévention des délits de ceux qui voudraient délibérément désordonner les manifestations par leurs agissements. La loi dite « anti-casseurs » de 2019 s’inscrivait dans le prolongement de cette loi consacrant juridiquement la notion de « répression prédictive ».

II) « Loi anti-casseurs » ou rendre les malfaiteurs présumés personae non gratae des manifestations

A) Quand la « mauvaise réputation permettrait de prédire de « mauvaises intentions »

Après des semaines de violences contestataires en lien avec le mouvement des Gilets jaunes, le pouvoir d’État a décidé de profiter de la proposition de loi portée par des parlementaires LR depuis le mois de juin, et adoptée le 23 octobre par le Sénat, pour répondre à « l’ultra-violence » par « l’ultra-sévérité », selon les mots du Premier ministre Édouard Philippe le 8 janvier 2019.

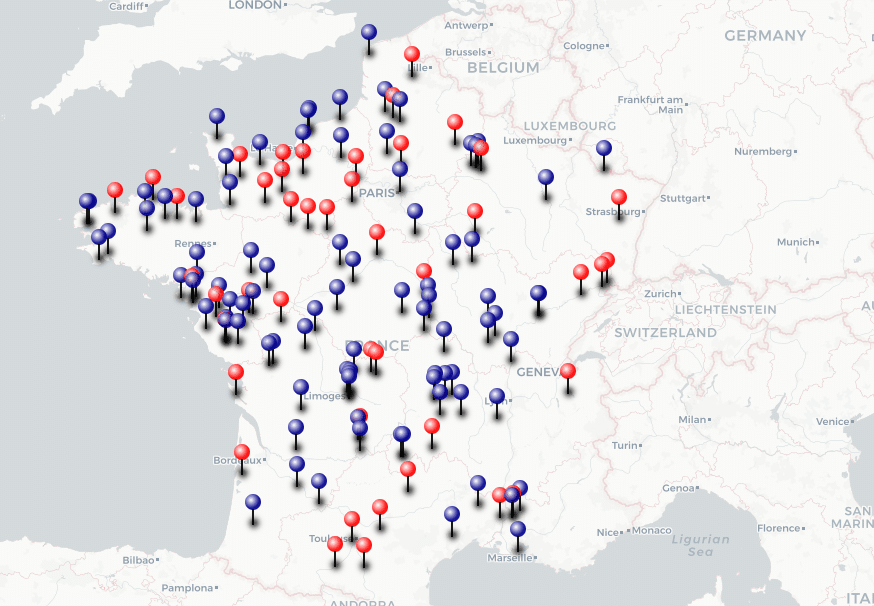

Pour l’exécutif, la récurrence des transgressions au cours de la période récente nécessitait une évolution rapide et radicale de la législation afin d’enrayer un cycle de violences en France que le ministre de l’Intérieur fit remonter à l’automne 2012 et aux violences survenues en réaction de « l’opération César » à Notre-Dame-des-Landes qui visait à débarrasser la Zone d’aménagement différé (ZAD) des multiples lieux de vie afin de permettre le début des travaux.

Une fois encore, un pouvoir d’État prenait prétexte du contexte de violence de haute intensité auquel il était confronté pour procéder à une modification substantielle des règles de droit dans le but de les rendre plus efficientes. Celui-ci réagissait à chaud afin de répondre à une allégation de forte demande d’ordre émanant d’une partie de la population qui serait effrayée et exaspérée par le désordre incessant.

Comme en 2010, l’objectif affiché était de se doter de nouveaux outils légaux adéquats pour réprimer par anticipation des violences estimées hautement probables. Mais cette fois-ci, il ne suffirait plus de réprimer des regroupements d’individus suspects en procédant à leur interpellation mais d’intervenir encore davantage en nettoyant l’espace public de la présence indésirable de personnes a priori suspectes ; l’enjeu étant de réduire autant que possible les risques de violences dans le cadre des manifestations de rue.

Ce « passé qui ne passe pas » conduirait les autorités publiques à considérer comme presque fatals les débordements à venir du fait de leur seule présence. Dès lors, il ne resterait aux autorités compétentes soucieuses que la possibilité de frapper d’incapacité ces personnes suspectées28 en leur interdisant l’accès aux manifestations dans lesquelles elles seraient telles des poissons dans l’eau, pouvant s’adonner aux débordements dont elles sont réputées être familières. Tel est le sens de l’article 3 de la proposition de loi qui accorde aux préfets, et donc au Ministère de l’Intérieur, le pouvoir discrétionnaire d’interdire à un citoyen la liberté de participer à une manifestation sur la voie publique à partir du moment où son passé comporterait des éléments jugés suffisamment probants permettant d’en déduire sa dangerosité29, et par là même d’en conclure la nécessité d’agir par la voie de la police administrative pour prévenir les agissements qui conduiraient le malfaiteur présumé à pénétrer dans le champ de la répression pénale30. Le juriste Vincent Sizaire parle de « répression para-pénale »31 qu’il définit comme « un ensemble de dispositifs coercitifs visant à prévenir, voire à sanctionner des infractions, décidés et mis en œuvre par l’autorité administrative en dehors de tout contrôle de l’autorité judiciaire »32. Cette dernière n’est susceptible, en effet, d’intervenir qu’en aval de la décision privative33.

Ce changement est tout sauf mineur car aujourd’hui seul un juge a le pouvoir d’interdire à une personne condamnée pénalement de manifester pendant une durée déterminée. Il s’agit d’une peine complémentaire, à l’instar de la suspension des droits civiques, pour une durée temporaire. On est dans le registre de la double peine. Une fois la peine purgée, la personne recouvre sa citoyenneté de plein exercice, sans normalement avoir à craindre subir ultérieurement des restrictions de ses libertés. Ce passé judiciaire n’a pas vocation normalement à être instrumentalisé par des autorités administratives pour motiver des entraves dans le temps présent, auquel cas cela signifierait que la personne condamnée n’en a jamais totalement fini avec le châtiment34. Ainsi, on continuerait à lire son présent et son futur à l’aune de son passé, revendiquant ainsi une improbable faculté divinatoire, c’est-à-dire le fait de deviner des choses encore inconnues à l’instant T.

B) Ne pouvant tous les arrêter, ils ont préféré les invisibiliser

Mais pourquoi de la part du pouvoir d’État cette obstination de vouloir empêcher les fauteurs de troubles présumés d’exercer leur liberté de manifester ? Pourquoi ne pas se contenter d’interpeller après coup les citoyens s’étant rendus coupables d’actes délictueux dans le cadre d’une manifestation de rue ? Pourquoi faire ainsi de tels procès d’intention à des individus pour justifier leur mise à l’écart des défilés ? Pour l’historienne Vanessa Codaccioni, cela témoignerait « d’une contamination de l’appareil répression » par « l’antiterrorisme », ce dernier reposant d’abord sur la nécessité impérieuse de prévenir à temps les passages à l’acte de ceux qui sont considérés par les autorités comme susceptibles de franchir le Rubicon. On serait dans le registre de la « neutralisation préventive »35.

Pour le gouvernement, comme pour les sénateurs LR, il s’agirait a contrario de sauvegarder une liberté36 qui serait « le droit de s’assembler paisiblement » et qui, selon eux, « serait aujourd’hui menacé, en raison de l’agissement malveillant et récurrent de groupuscules violents qui agissent masqués pour échapper à la justice »37. Or, aux yeux des décideurs, les syndicats se sont révélées trop souvent incapables d’assumer efficacement leur rôle de sous-traitant38 dans la gestion du « maintien de l’ordre »39. Ils ne sont pas parvenus pas notamment, malgré la présence de services d’ordre chargés de créer les conditions matérielles de « l’appropriation pacifique de l’espace public »40, de veiller à ce que l’ordre interne des manifestations syndicales ne soit pas bouleversé du fait de la formation ritualisée de « cortège de tête »41 qui dessaisissent les organisateurs de ce qui est censé être la vitrine de la manifestation.

De même, ils considéraient que, seul, le pouvoir judiciaire – à l’instar des forces de l’ordre – serait impuissant à pacifier durablement l’espace public en mettant hors état de nuire les personnes se livrant à « des actions revendicatives violentes ». En effet, dans un contexte d’émeutes urbaines, il n’est pas possible de procéder à l’interpellation de toutes les personnes se livrant dans un espace temps donné à des actes de déprédation ou qui utilisent, dans le cadre d’interactions violentes avec des fonctionnaires de police ou de gendarmerie, des armes par destination. La proportion de ceux qui sont finalement appréhendés à la fin de la journée est le plus souvent inversement proportionnelle au nombre de personnes commettant au moins un acte délictueux, et qui seraient susceptibles de faire l’objet de poursuites sur le plan pénal. Le taux d’impunité est généralement très élevé, et nombreux sont ceux, surtout parmi les militants les plus organisés et expérimentés, qui sont convaincus que les chances d’être appréhendés sont en réalité infimes, sinon nulles. Cette certitude, nourrissant un fort sentiment d’impunité chez les émeutiers, et parallèlement une profonde lassitude et exaspération chez les forces de l’ordre, peut être interprétée par les autorités comme un véritable pousse-au-crime, comme un facteur criminogène.

Dès lors, une personne qui a été aperçue commettant des actes délictueux dans le cadre d’une manifestation sur la voie publique, mais qui n’a pas été pour autant interpellée sur le moment, ni a posteriori, peut parfaitement revenir autant de fois que les occasions s’offrent à elle.

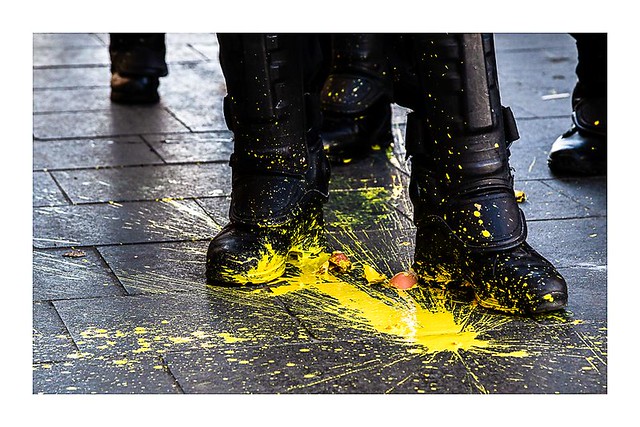

À Rennes, en 2006, lors du mouvement anti-CPE, comme dans d’autres villes universitaires, nous avons vu des centaines de jeunes gens participer aux différentes émeutes qui se sont déroulées de façon hebdomadaire pendant les mois de mars et d’avril dans la foulée des manifestations de masse organisées par les organisations syndicales. Les fonctionnaires chargés du maintien de l’ordre essayaient d’interpeller ces jeunes émeutiers qui commettaient des actes délictueux en s’en prenant à leur intégrité le plus souvent avec des armes par destination (pierres, pavés, bouteilles en verre), soit qu’ils trouvaient sur place, soit qu’ils rapportaient par anticipation de l’émeute programmée. Mais les policiers ne pouvaient pas espérer tous les appréhender le même jour, sans même évoquer leur hypothétique déferrement devant un juge42. Pourtant, il ne fait pas de doute qu’ils avaient pu identifier nombre de ceux qui revenaient une fois, deux fois, de nombreuses fois se positionner volontairement en marge de la légalité.

Comment faire alors pour les autorités afin de prévenir la répétition de ces violences, devenues un rituel notamment chez les militants d’extrême gauche qui, revendiquant une « stratégie de la tension », postulent que la conflictualité ne devrait pas retomber mais bien se perpétuer par-delà la manifestation autorisée, ou qui font de l’émeute une fin en soi43 ?

Le meilleur moyen de prévenir les violences devait être d’empêcher les personnes repérées de revenir pour réitérer leurs exactions. Ainsi, à défaut de pouvoir les atteindre sur le plan pénal en les arrêtant en situation de flagrant délit, même si des arrestations auraient été toujours envisageables a posteriori grâce aux enquêtes diligentées par la police judiciaire, il restait la possibilité de restreindre la liberté de manifester de ceux dont les autorités ne voulaient plus avoir à subir la présence, c’est-à-dire ceux que le ministre de l’Intérieur a stigmatisé en les qualifiant de « brutes » dans son discours du 29 janvier devant la représentation nationale. Or, jusqu’à présent, rien dans le droit positif ne permettait aux autorités administratives d’agir en ce sens, si ce n’est entre 2015 et 2016 en détournant sciemment l’esprit de la loi de 1955 avec la fameuse disposition d’« interdiction de séjour ».

Ainsi, grâce à cette loi dite « anti-casseurs », les pouvoirs publics en la personne des préfets, disposeraient-ils dorénavant des moyens légaux pour agir en amont, et plus seulement en aval, en empêchant l’accès aux rassemblements de ceux dont les comportements antérieurs laisseraient à penser qu’ils seraient susceptibles de mal agir à nouveau, d’avoir des comportements anormaux, et représenteraient par là même une menace de violence à conjurer ?

De leur point de vue, il apparaissait évident qu’il existait un vide que la nouvelle législation permettrait de combler. Le fait qu’elle soit soutenue par les deux syndicats de police majoritaires44 ne constitue nullement une surprise : depuis longtemps, ces derniers se faisaient les porte-voix de leurs collègues qui expliquaient en avoir assez de voir revenir, semaine après semaine, les mêmes individus, comme si on remettait les compteurs à zéro à la fin de chaque émeute, et que ces derniers n’étaient pas comptables de leurs actes précédemment posés. Désormais, avec cette loi nouvelle, ceux qui se seraient rendus indignes de la possibilité de manifester devraient en payer le prix en subissant une sanction administrative, à défaut d’une sanction pénale. En effet, pour les autorités, si manifester constitue une liberté à laquelle peuvent prétendre tous les citoyens sans exclusive, il s’agit d’une liberté codifiée, réglée, strictement encadrée par la loi. Dès lors, ce qu’elles désirent sanctionner, c’est le mésusage de cette liberté, son dévoiement par la perpétration d’actes illégaux qui contreviennent à la conception légale, tolérable de la manifestation de rue.

III) Un militant politique « interdit de séjour » à Rennes en 2016

Nous souhaitons illustrer notre analyse critique en présentant un exemple concret d’entrave à la liberté de manifester décidée par une autorité préfectorale45.

Nous étions le 16 mai 2016, déjà deux mois que la mobilisation contre « la loi travail » faisait régulièrement la une des journaux en France. Si aucun texte de loi n’autorisait alors le préfet à prononcer des mesures préventives d’interdiction de manifester, nous étions toujours à l’heure de l’état d’urgence. Cela signifiait que l’article 5 de la loi du 3 avril 1955, permettant au préfet d’interdire dans un territoire donné, ici le département d’Ille-et-Vilaine, et pendant un temps limité, le séjour d’une personne « qui chercherait à entraver de quelque manière que ce soit l’action des pouvoirs publics », était toujours à l’ordre du jour.

Le jeune militant rennais était chez lui, se préparant pour se rendre à ce qui devait être une énième manifestation, lorsque trois fonctionnaires de police, dont un officier de police judiciaire, vinrent sonner à la porte de son domicile vers 10h pour lui remettre en main propre un arrêté préfectoral pris la veille, le 16 mai 2016, lui signifiant avec effet immédiat son interdiction d’aller et venir pour une durée de quinze jours dans un large périmètre de la commune de Rennes (du 16 au 30 mai 2016). Politique du fait accompli, décision unilatérale à l’exclusion de tout débat contradictoire : le pouvoir discrétionnaire de l’autorité préfectorale s’exprima ici dans sa crudité. Tout le centre-ville, c’est-à-dire là où se déroulait les manifestations, devint aussitôt une vaste zone interdite46. Ainsi, ne put-il pas se rendre à la manifestation syndicale prévue à 11h, ni à celle programmée le 19 mai. Il est intéressant de constater que la préfecture attendit le tout dernier moment47 pour notifier au militant son interdiction de séjour afin sans doute qu’il ne puisse pas engager une quelconque démarche auprès de la justice administrative visant à faire suspendre l’exécution de l’arrêté en question.

Après avoir décidé de procéder à la transformation de l’hyper-centre en citadelle imprenable à chaque nouvelle manifestation à partir du 17 mars 2016, au risque de créer des points de cristallisation qui débouchèrent sur des violences à plusieurs reprises, la préfecture d’Ille-et-Vilaine décidait-elle pour la première fois de sanctionner par une mesure extra-judiciaire un des principaux cadres organisateurs du mouvement étudiant à l’Université Rennes 2.

Il convient de revenir sur l’exposé des motifs ayant conduit la préfecture à prendre cette décision contre ce militant politique dont la présence dans les manifestations à Rennes était devenue indésirable.

La préfecture insista principalement sur le fait que cette personne visée par l’arrêté s’était déjà « défavorablement illustrée » du fait de sa supposée « participation à des actions revendicatives violentes dans le passé ». Cependant, elle fut bien incapable de fournir aussi bien les dates que l’objet de ces manifestations qui auraient été entachées de violence. Elle n’apporta pas d’éléments matériels prouvant de façon irréfutable l’implication de cette personne dans ces violences urbaines.

Par ailleurs, étant donné que cette personne n’avait jamais été condamnée, l’existence de condamnations pénales pour des faits de violences dans le cadre de manifestations ne pouvait être invoquée comme une condition de possibilité pour être sanctionné en application de la loi de 1955. En effet, l’accent fut mis sur l’expression politique de ce militant qui appelait par voie écrite et orale à la mise en œuvre « d’actions de grèves, de blocages et de sabotages ».

Ainsi, tous ces éléments amenaient-ils les autorités à postuler que ce militant, possédant une capacité de nuisance importante, risquait à court et moyen terme de se retrouver à nouveau associé à « des actions revendicatives violentes », et qu’il fallait, dès lors, prendre les mesures adéquates pour s’en prémunir, en l’occurrence l’interdire de séjour dans un périmètre suffisamment étendu pour l’empêcher de prendre part à des manifestations de rue.

Selon la préfecture, son absence serait a priori un gage de sûreté supplémentaire pour les forces de l’ordre qui n’auraient plus à subir ses comportements jugés inadmissibles. En réalité, si l’autorité préfectorale avait été réellement désireuse de maximiser les chances d’une tranquillité et une sûreté publique pleine et entière au sein de la commune de Rennes les jours de manifestation, une telle mesure aurait dû concerner non pas un seul mais des dizaines de jeunes gens, sinon des centaines, qui avaient pris part aux interactions violentes avec les policiers et gendarmes à Rennes, les 31 mars et 28 avril 2016 ; autant de violences répétées qui justifiaient du point de vue du préfet de recourir dorénavant à la loi du 3 avril 1955. Mais comment une telle décision portant atteinte à une échelle de masse à la liberté constitutionnelle d’aller et venir aurait été politiquement tenable pour l’autorité préfectorale, et a fortiori pour l’État ?

Dès lors, il est probable que ce qui détermina ce jour-là l’agir coercitif des autorités, ce fut moins la volonté d’aider les forces de l’ordre dans l’accomplissement de leur mission sécuritaire en les soulageant de la présence d’un individu présumé dangereux que de profiter de façon opportune de l’état d’urgence pour châtier un militant sans passé judiciaire, ne faisant l’objet d’aucune poursuite pénale, tout en entravant sérieusement son action militante, et ainsi faire un exemple dans l’espoir d’en dissuader d’autres.

Le militant frappé par cette punition extra-judiciaire décida le 23 mai 2016, comme le lui permettait la loi, d’engager une procédure de référé auprès du tribunal administratif de Rennes. Il voulut dénoncer le traitement qui lui était réservé, que son avocate considérait non seulement comme « disproportionné », « arbitraire », mais également comme « un détournement de pouvoir en faisant application du 3° de l’article 5 de la loi du 3 avril 1955 relative à l’État d’urgence » dont la vocation première est de lutter contre ce qui est désigné sous le vocable polysémique de « terrorisme ». Finalement, admettant qu’en l’absence de manifestation déclarée ou même illégale d’ici à la fin de l’interdiction de séjour, cet arrêté « portait une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’aller et venir » du militant, le juge administratif des référés décida par voir de conséquence de suspendre l’arrêté du 16 mai 2016, et condamna l’État à lui verser la somme de 500 euros.

Les effets attendus de la proposition de loi dite « anti-casseurs », et notamment sa capacité à prévenir pratiquement les débordements en rendant exemptes les manifestations de la présence nocive des présumés malfaiteurs, sont très discutables.

En effet, ceux qui seraient visés par cette législation nouvelle ne seraient pas a priori ceux que le préfet de police de Paris a désignés à plusieurs reprises, depuis le mois de décembre 2018, comme étant des « casseurs d’opportunité » qui passeraient à l’acte sans avoir prémédité leur geste, sans l’avoir imaginé même, mais qui, « par “désinhibition », « effet d’entraînement », ou encore par « mimétisme », viendraient « à se livrer eux aussi à des violences injustifiables ».

Or, selon les contestations du préfet de police de Paris la grande majorité des « gilets jaunes » qui ont été interpellés à Paris entrent justement dans cette catégorie de personnes encore inconnues des services de renseignement, qui n’avaient aucun passif, aucun antécédent défavorable, et qui a fortiori n’étaient pas susceptibles d’avoir une « mauvaise réputation » auprès des autorités administratives. Aussi, la loi dite « anti-casseurs », même en vigueur, n’aurait pas concerné toutes ces personnes considérées comme des « lampistes » lorsqu’elles comparaissent au tribunal. Elles seraient venues manifester, sans en être empêchées, et peut-être se seraient-elles livrées à des violences. Cela amène à douter fortement de la capacité des pouvoirs publics à « sanctuariser » les manifestations de rue. Au lieu de verser dans la surenchère sécuritaire par le recours à des mesures dérogatoires au droit commun, au risque de remettre en cause le principe d’égalité des citoyens devant la loi, il aurait fallu se rappeler qu’aucune loi ni aucune force de maintien de l’ordre, en France comme ailleurs, ne permet de garantir absolument la sécurité publique.

Ainsi, cette loi de 2019, inscrite à l’ordre du jour en réaction aux violences répétées de Gilets Jaunes, aurait marqué un tournant dans l’histoire de la gestion du maintien de l’ordre en France. En effet, elle introduisait dans le droit commun une procédure jusqu’alors constitutive de l’état d’urgence, régime d’exception, confortant de facto l’idée que l’État se doit de légaliser, de normaliser, de banaliser une « justice d’exception »48 s’il désire réprimer efficacement certaines formes de violences pouvant émaner du corps social, et pas uniquement à l’occasion de périodes d’exception politique lorsque celui-ci est saisi de fortes convulsions.

Ayant pour principale caractéristique l’incrimination des intentions supposées néfastes pour l’ordre public de tel ou tel malfaiteur présumé pour mieux prévenir les violences dans le cadre des manifestations sur la voie publique, elle risquait en définitive de conforter « l’émergence d’un droit pénal substantiel de l’ennemi fondé sur l’anticipation de la répression »49, et de nourrir ainsi ce que Vincent Sizaire désigne comme étant « une proportion à l’arbitraire »50, révélatrice, d’après lui, d’une tradition autoritaire en matière pénale qui tendrait à prendre le pas sur une tradition libérale et républicaine faisant de la liberté et de la sûreté deux principes cardinaux.

Par Hugo Melchior.

1 Vanessa Codaccioni, Répression, L’État face aux contestations politiques, Paris, Éditions Textuel, 2019.

2 Olivier Fillieule, définit la manifestation de rue comme « une occupation momentanée par plusieurs personnes d’un lieu ouvert ou privé qui comporte directement ou indirectement l’expression d’opinions publiques », Stratégie de la rue, Paris, Presses de Science Po, 1997, p. 44.

3 Suite aux violences commises par des militants black bloc, forts de plus de 1 000 membres lors du défilé syndical du 1er mai 2018 à Paris, le sénateur Bruno Retailleau et plusieurs dizaines de ses collègues du groupe Les républicains, majoritaires au Palais du Luxembourg, ont défini une proposition de loi le 14 juin 2018 pour « graver dans le marbre de la loi la possibilité de mettre hors d’état de nuire les casseurs et les agresseurs des forces de l’ordre ».

4 Son appellation exacte est « loi visant à renforcer et garantir le maintien de l’ordre public lors des manifestations ».

5 L’intitulé exacte de la loi dite « anti-casseurs » publiée au Journal officiel le 9 juin 1970 est « Loi n°70-480… tendant à réprimer certaines formes nouvelles de délinquance ».

6 Xavier Vigna, L’insubordination ouvrière dans les années 68. Essai d’histoire politique des usines, Rennes, PUR, 2007.

7 Le 24 avril 1970, Léo Hamon, porte-parole du gouvernement, évoqua à la télévision le cas du « musée Lénine » qui, situé rue Marie-Rose à Paris, dans l’appartement où le leader bolchevique en exil avait séjourné de1909 à 1912, avait été récemment saccagé.

8 Philippe Button, « Le PCF et le gauchisme. Acte I. La rencontre (1963-1968) », Revue historique, 2017/4 (n° 684), p. 855-874.

9 Expression du juriste et universitaire Maurice Duverger dans un article in le Nouvel Observateur , 22 avril 1970.

10 Eric Doidy , « Prévenir la violence dans l’activité militante. Trois études de cas », Revue française de sociologie, 2004/3 (Vol. 45), p. 499-527.

11 La loi dite « anti-casseurs » tendrait à s’inspirer également d’un dispositif en vigueur depuis 2006, et qui concerne ici le monde du sport. L’Article L332-16 du code du sport donne en effet la possibilité au préfet d’empêcher par voie administrative à des supporters de football « réputés » pour leurs agissements violents d’accéder physiquement à certaines enceintes où doivent se dérouler des manifestations sportives. Ces interdictions administratives de stades (IAS) apparaissent comme la matrice d’une « répression administrative » qui s’affirmerait de plus en plus depuis la deuxième moitié des années 2000 au détriment du rôle et du contrôle des juges. Voir à ce sujet Vincent Sizaire, « Du stade au laboratoire. Surveiller et punir le supporters, Délibérée, 2019/1 (N°6), p. 38-41.

12 Oliver Cahn, « La répression des « black blocs », prétexte à la domestication de la rue protestataire », Archives de politique criminelle, 2010/1 (n°32), p. 165-218.

13 Résultant de la réunion éphémère d’acteurs politique, appartenant le plus souvent à l’extrême-gauche « extra-parlementaire, anti-capitaliste et anti-fasciste », un black-bloc désigne un type d’action collective matérialisée dans un cortège de militants, habillés en noir pour être anonymes, susceptibles de recourir à l’action directe contre les symboles de l’État ou du capitalisme néolibéral. Francis Dupuis Deri « Penser l’action directe des Black Blocs », Politix, vol. 17, n°68, 2004, p. 79-109.

14 Des militants black-blocs se sont livrés à des exactions dans le quartier du Port-du-Rhin, près du pont de l’Europe: une station-service et du mobilier urbain ont été saccagés ; des bâtiments ont été incendiés, dégradés et tagués.

15 Loi n°2010-201 du 2 mars 2010 renforçant la lutte contre les violences de groupes et la protection des personnes chargées d’une mission de service public, JO, 3 mars 2010, p.4305.

16 Le député précisa que selon le ministère de l’Intérieur , « 5 000 personnes, la moitié de mineurs, appartiendraient à l’une des 222 bandes connues en France » ; il s’agirait de les démanteler avec l’aide de ce projet de loi.

17 « Le 10 mars dernier, une vingtaine d’individus encagoulés, porteurs de bâtons et de barres de fer, faisaient intrusion dans le lycée professionnel Jean-Baptiste Clément de Gagny en Seine-Saint-Denis, saccageaient les lieux et blessaient trois lycéens et une assistante d’éducation ». Rapport n° 1734 de Christian Estrosi, au nom de la commission des lois, déposé le 10 juin 2009.

18 Idem.

19 « Cela ne laissait « guère de doute sur la volonté du législateur de voir l’application de cette disposition s’étendre aux manifestants sur la voie publique ». Oliver Cahn, « La répression des « black blocs », prétexte à la domestication de la rue protestataire », Archives de politique criminelle, 2010/1 (n°32), p. 165-218. Les pouvoirs publics auraient ainsi instrumentalisé sciemment le phénomène « des bandes », pour faire évoluer le droit pénal

20 « Au deuxième semestre 2008, les forces de l’ordre ont décompté pas moins de 200 affrontements entre bandes rivales, dont les trois quarts dans la région parisienne ». Extrait du rapport n° 1734 de M. Christian Estrosi, op.cit.

21 Idem.

22 Manifester de façon revendicative dans l’espace public, contrairement à la grève ou à la liberté de réunion, n’est pas un droit constitutionnel, mais une liberté individuelle strictement encadrée par le Décret-loi du 23 octobre 1935 portant réglementation des mesures relatives au renforcement du maintien de l’ordre public qui oblige notamment les organisateurs à déposer préalablement une demande d’autorisation auprès de la préfecture, et qui implique que cet investissement toléré de citoyens dans l’espace public se fasse sans commission de violence de la part des participants.

23 Art. 222-14-2. – Le fait pour une personne de participer sciemment à un groupement, même formé de façon temporaire, en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, de violences volontaires contre les personnes ou de destructions ou dégradations de biens est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende. »

24 Michel Rosenfeld, Antoine Garapon, Démocratie sous stress : Les défis du terrorisme global, Paris, PUF, 2016.

25 Olivier Cahn, ibid.

26 Idem.

27 Idem.

28 L’autorité préfectoral présumerait, essentiellement sur la base d’informations fournies par les services de renseignements sur lesquels aucune justification n’est demandée, les intentions transgressives de certaines personnes : elles se seraient en effet déjà « défavorablement illustrées » dans des manifestations précédentes.

29 « Lorsque, par ses agissements à l’occasion de manifestations sur la voie publique ayant donné lieu à des atteintes graves à l’intégrité physique des personnes ainsi qu’à des dommages importants aux biens ou par la commission d’un acte violent à l’occasion de l’une de ces manifestations, une personne constitue une menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ».

30 Il est à noter qu’une personne n’ayant jusqu’alors jamais fait l’objet d’une poursuite, et a fortiori d’une condamnation pénale, peut être concernée à un moment donné par une telle mesure privative de liberté.

31 Vincent Sizaire, « Des sans-culottes aux gilets jaunes, histoire d’une surenchère répressive », Le Monde diplomatique, avril 2019, p. 4-5.

32 Idem.

33 La proposition de loi prévoyant que la décision d’interdiction de manifester doit être annoncée 48h avant le jour de la manifestation à la personne concernée, la décision du préfet de police peut faire l’objet d’un contrôle de la part du juge administratif si la personne visée par cet arrêté préfectoral décide de faire un recours auprès de ce dernier. Ainsi, il sera possible d’obtenir en référé l’annulation de l’arrêté d’interdiction si le juge considère a posteriori que l’arrêté pris par le chef de l’administration préfectorale n’est pas justifiée, ou jugée disproportionnée, portant par là même atteinte aux libertés de la personne.

34 En suivant les sénateurs LR à l’origine de cet article 2 controversé, il faudrait interdire à un ancien braqueur de bijouterie de pénétrer dans un périmètre déterminé sis autour de toute bijouterie, en raison de son passé de malfrat.

35 https://www.telerama.fr/idees/vanessa-codaccioni-universitaire-la-legalisation-de-l-exception-par-l-etat-d-urgence-est-inquietante-ok-dom,135262.php

36 Selon la ministre de la Justice (Le Journal du Dimanche, 17 février 2019), au travers ce texte de loi, « ma volonté n’est pas d’entraver la liberté de manifestation, mais de réprimer les casseurs qui la menacent ».

37 Extrait de l’exposé des motifs de la proposition de loi déposé par les sénateurs républicains visant à prévenir les violences lors des manifestations et à sanctionner leurs auteurs », 14 juin 2018.

38 Isabelle Sommier considère, à l’instar des forces de police, les membres des SO comme des « spécialistes du maintien de l’ordre » in « La CGT : du service d’ordre au service d’accueil », in Genèses, 12, 1993, pp. 69-88.

39 Le maintien de l’ordre se définit comme « la gestion, par l’autorité administrative, de l’ensemble des rassemblements, hostiles ou non, de personnes sur la voie publique ou dans des lieux publiques, qui vont nécessiter un encadrement par la force publique. Dans la pratique, cela désigne tous les dispositifs à la fois de prévention (…) mais aussi les opérations de rétablissement de l’ordre quand celui-ci est troublé ».H.Vlamynck, « Le maintien de l’ordre: manifestations, réunions publiques et attroupements », AJ Pénal, Dossier, n°7-8 /2009, p. 289

40 Isabelle Sommier, « La scénographie urbaine des manifestations syndicales : le service d’ordre de la CGT à Paris », Les Annales de la recherche urbaine, N°54, 1992, pp. 105-112.

41 Apparu lors de la mobilisation contre la loi travail au printemps 2016, le « cortège de tête » représente un phénomène politique surtout à Paris mais aussi à Rennes et Nantes. Ce cortège « qui ne dépend de personne en particulier » remet en cause la façon dont les manifestations sont habituellement organisées en contestant aux directions syndicales le monopole de la tête de cortège considérée comme leur domaine réservé. L’enchâssement du « black-bloc » » dans le « cortège de tête » conduit à ne plus distinguer, à ne plus séparer le temps de la manifestation de celui de l’émeute.

42 Comme l’a rappelé la ministre de la Justice, Nicole Belloubet, (Journal du Dimanche 17 février 2019), « toutes les interpellations ne donnent pas lieu à des gades à vue et toutes les gardes à vue n’aboutissent pas à des poursuites ou à des déferrements ».

43 Cf à ce sujet ce que dit Le Comité invisible in Maintenant, La Fabrique, 2017.

44 Alliance (31,84 %) et SGP-FO (34,44 %).

45 L’auteur de ces lignes en a fait l’expérience.

46 Le militant pouvait faire l’objet d’une poursuite sur le plan pénal s’il décidait de se soustraire à l’interdiction. Il risquait jusqu’à 6 mois d’emprisonnement et 7 500 euros d’amende.

47 Dans le cadre de la loi dite « anti-casseurs » de 2019, cette stratégie de la préfecture sera normalement interdite étant donné que la notification de l’arrêté devra être adressée à la personne concernée au moins 48 heures avant la manifestation afin que cette dernière puisse, si elle le désire, faire un recours auprès du juge des référés.

48 Vanesse Cadoccioni, Justice d’exception. L’État face aux crimes oolitiques et terroristes, Paris, CNRS éditions, 2013.

49 Oliver Cahn, « La répression des « black blocs », op. cit..

50 Vincent Sizaire, « Des sans-culottes aux gilets jaunes, histoire d’une surenchère répressive », op.cit ;.