En réalité, la sphère de la circulation ou de l’échange de marchandises, entre les bornes de laquelle se meuvent l’achat et la vente de la force de travail, était un véritable Éden des droits innés de l’homme. Ne règnent ici que la Liberté, l’Égalité, la Propriété et Bentham1. Liberté ! Car l’acheteur et le vendeur d’une marchandise, par exemple de la force de travail, ne sont déterminés que par leur libre volonté. Ils passent un contrat entre personnes libres, à parité de droits. Le contrat est le résultat final dans lequel leurs volontés se donnent une expression juridique commune. Egalité ! Car ils n’ont de relation qu’en tant que possesseurs de marchandises et échangent équivalent contre équivalent. Propriété ! Car chacun ne dispose que de son bien. Bentham ! Car chacun d’eux ne se préoccupe que de lui-même. La seule puissance qui les réunisse et les mette en rapport est celle de leur égoïsme, de leur avantage personnel, de leurs intérêts privés. Et c’est justement parce qu’ainsi chacun s’occupe de ses propres affaires, et personne des affaires d’autrui, que tous, sous l’effet d’une harmonie préétablie des choses ou sous les auspices d’une providence futée à l’extrême, accomplissent seulement l’œuvre de leur avantage réciproque, de l’utilité commune, et de l’intérêt de tous.

Au moment où nous prenons congé de cette sphère de la circulation simple ou de l’échange des marchandises, à laquelle le libre-échangiste vulgaris [vulgaire] emprunte les conceptions, les notions et les normes du jugement qu’il porte sur la société du capital et du travail salarié, il semble que la physionomie de nos dramatis personae [des personnages de notre drame] se transforme déjà quelque peu. L’ancien possesseur d’argent marche devant, dans le rôle du capitaliste, le possesseur de force de travail le suit, dans celui de son ouvrier; l’un a aux lèvres le sourire des gens importants et brûle d’ardeur affairiste, l’autre est craintif, rétif comme quelqu’un qui a porté sa propre peau au marché et qui, maintenant, n’a plus rien à attendre … que le tannage.

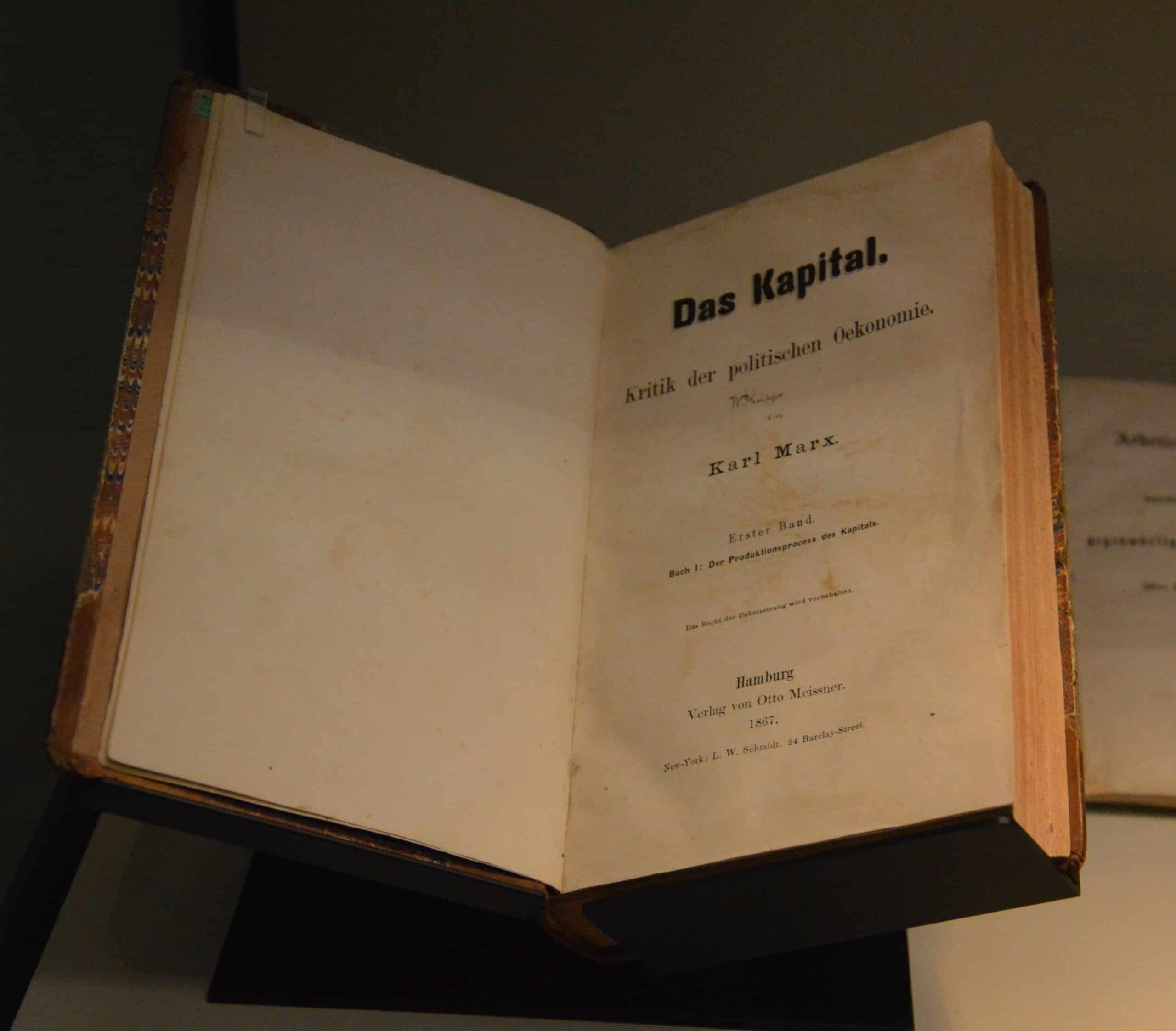

Marx, Le Capital, Livre I, Section II, Chapitre 4

PUF, p. 197-198

La liberté au service du capitalisme

Le droit du travail, qui fait l’objet depuis quelques temps maintenant d’une offensive patronale-gouvernementale sans précédent, a toujours représenté une épine dans le pied des (néo)libéraux2. En effet, sa simple existence présuppose que la relation salariale – l’échange d’un travail contre un salaire et inversement – jouit d’une spécificité par rapport aux autres transactions marchandes, ce qui explique qu’on puisse l’encadrer et la limiter différemment, c’est-à-dire qu’on ne permette pas aux partenaires de l’échange de s’entendre comme ils le désirent sur les termes du contrat qu’ils passent l’un avec l’autre. Et dans le monde libéral, cela est injuste : au nom de quoi pourrait-on empêcher deux individus consentants de signer entre eux l’accord qu’ils veulent ? Supprimons donc ce qui n’est que contrainte, privation de liberté et intervention indue de la puissance publique dans les affaires individuelles.

Il y a habituellement trois manières de défendre le capitalisme : on peut le faire au nom de la naturalité (l’être humain est ainsi fait), au nom de l’efficacité (y a pas mieux) ou au nom de la démocratie (tout le monde est libre d’acheter et de vendre). C’est à une défense de ce type que nous avons ici à faire. Et cela structure toute la logique du projet de loi El Khomri. Faute de place, nous nous contenterons ici de sélectionner quelques-uns des principes formels du projet dans lesquels s’exprime particulièrement clairement la logique pointée plus haut, en laissant provisoirement de côté son contenu précis, notamment chiffré, qui fait par ailleurs actuellement l’objet de replâtrages de la part du gouvernement, face aux premières pressions de la mobilisation commençante.

D’emblée, le titre du projet et l’article 1 du préambule expriment très clairement ce dont il est question ici :

Titre Ier : Refonder le droit du travail et donner plus de poids à la négociation collective

Art. 1 (du préambule) : Les libertés et droits fondamentaux de la personne sont garantis dans toute relation de travail.

Des limitations ne peuvent leur être apportées que si elles sont justifiées par l’exercice d’autres libertés et droits fondamentaux ou par les nécessités du bon fonctionnement de l’entreprise et si elles sont proportionnées au but recherché.

Droit du travail, liberté et droit fondamentaux d’un côté, négociation collective et bon fonctionnement de l’entreprise de l’autre. Tout au long du projet, il s’agit de faire prévaloir le second côté contre le premier, inversant ainsi la hiérarchie des principes et des normes qui prévalait jusque là et imposait aux négociations salariales des principes juridiques valables (en théorie du moins) pour tou-te-s les salarié-e-s. Ce renversement joue bien entendu lorsqu’il s’agit de changer les échelons de la prise de décision et de supprimer la dimension contraignante des accords nationaux voire dans certains cas des accords de branche sur les contrats interindividuels. Mais il joue également lorsqu’il s’agit de multiplier les possibilité de dérogation (à ce qu’il reste de cadre national) selon telle ou telle stratégie « offensive » de l’entreprise, qui donne désormais le là et se voit octroyer le monopole de la prise de décision légitime. Le gouvernement offre ainsi une consécration juridique à l’ancien slogan « Ce qui est bon pour Ford est bon pour l’Amérique », transposé au MEDEF dans le cas français. Idem pour ce qui est des indemnités de licenciement, qui seront désormais régis non par un seuil mais par un plafond afin de réduire le risque que prend le patronat en embauchant des salarié-e-s… Mais on retrouve également cette logique dans la législation syndicale où la encore, on fait jouer les individus et la possibilité de referendums contre les collectifs structurés que sont les syndicats. Dans tous les cas, c’est l’individu et son échelle qui doivent désormais primer sur les collectivités « contraignantes » : les syndicats, les branches, l’État social et ses lois etc.

C’est donc au nom d’une conception bien particulière de la liberté que le projet de loi entend imposer sa légitimité, ce qui n’est pas nouveau comme on l’a vu dans le cas de la législation concernant le travail du dimanche, l’assouplissement des horaires d’ouverture des magasins ou encore la libéralisation des transports par autobus. Dans tous les cas, il s’agit de nous offrir des possibilités, de opportunités dont nous étions jusque là privés par une législation « archaïque ». Macron le serine à longueur de temps sur les plateaux de télévision, à la radio et dans la presse écrite : la modernité c’est la liberté, l’assouplissement, la fluidification etc. Toute la novlangue néolibérale trouve ici à s’exprimer dans ces formules de propagande. Qui pourrait à vrai dire être contre la liberté ? Mais de quelle liberté parle t-on ?

Des individus et des contrats

Le monde néolibéral du gouvernement est à vrai dire fort simple : des individus égoïstes et rationnels qui échangent entre eux des biens, des services et du travail. Or, dans ce cadre, le problème du chômage est lui aussi fort simple : il signifie tout simplement un déséquilibre sur le marché du travail, il y a trop d’offreurs de travail (ceux qu’on appelle désormais les demandeurs d’emplois) et pas assez de d’acheteurs de travail (les employeurs, mais nous préférerons le terme patronat). C’est sans doute que les conditions sont trop défavorables au seconds : l’encadrement juridique du contrat salarial (SMIC, durée légale du travail, règles de licenciement etc.) est donc trop contraignant. CQFD.

Premièrement, cette vision du problème est théoriquement fausse. Sans même brandir la moindre analyse marxiste, le schéma abstrait qui nous est présenté ici est insatisfaisant car il laisse de côté des éléments déterminants pour expliquer la situation : la question de la demande effective (le fameux carnet de commande, qui se vide au fur et à mesure que les gens s’appauvrissent et se voient refuser des crédits du fait de la précarité de leur emploi), la dynamique historique et sociale de ces dernières décennies qui voit les récentes offensives et victoires patronales s’accompagner d’une hausse continue du chômage, le contexte de la mondialisation des échanges économiques etc.

D’autre part, l’idéologie qui la sous-tend ne rend pas compte de ce qu’est le rapport salarial. C’est que Marx a en tête lorsqu’il écrit le texte proposé plus haut, lequel constitue la transition, au sein du Capital entre la description de l’échange marchand et celle du capitalisme, dans lequel le travail lui-même, sous forme de la force de travail salariée, devient marchandise. Le monde des échanges est, on l’a vu, un monde peuplé d’individus qui contractent les uns avec les autres au gré de leurs envies et dans un but d’utilité réciproque. Or, dans la pensée libérale, ce qui caractérise l’échange marchand (par rapport à d’autres formes de relations sociales, l’échange de don et de contre don par exemple), c’est sa ponctualité, son instantanéité : après comme avant, les individus redeviennent libres. Ils peuvent d’ailleurs normalement aliéner – céder, vendre – des biens, c’est-à-dire toutes les choses qui leur appartiennent mais rien de ce qui est constitutif de leur identité propre. C’est tout le sens des questions autour de ce qu’on peut vendre ou pas (son sang, ses organes etc.). Or, comme le laisse entendre Marx à la fin de son texte, l’échange salarial ne saurait entrer dans ce cadre.

Dans la cession de sa force de travail, c’est une partie de ce qu’il est que le travailleur aliène, d’où l’allusion au tannage. Dans les témoignages qui remontent depuis quelques temps dans le cadre de la résistance au projet de loi, cela est manifeste : dans l’échange salarié, nous faisons commerce de nous-même, et ce que désire précisément le patronat, c’est que nous acceptions en silence de nous faire pur et simple marchandise, utilisable à l’envi par nos « employeurs » qui ont payé pour cela.3 Dans ce cadre, rien à redire à la hiérarchie, aux ordres et aux humiliations : il ferait beau voir qu’une marchandise se rebiffe. D’autant plus qu’avec la précarisation de l’emploi, le patronat n’a même plus besoin de prendre soin de ses salarié-e-s puisqu’il peut les remplacer à tout moment par d’autres, plus frais et encore indemnes de l’usure salariale.

D’autre part, cette dimension existentielle du salariat s’accompagne d’une autre spécificité, qui accroît encore l’importance de la première : comme le montrera Marx dans la suite du Capital, l’échange salarial, contrairement aux échanges marchands vus par les (néo)libéraux est un échange qui, loin d’être ponctuel et sans conséquences, reproduit et aggrave le lien de dépendance entre travailleur/euse et patron : les lois de l’accumulation capitaliste produisent non pas des individus libres qui pourraient contracter et recontracter à l’envie mais le face à face de deux classes, dont l’une est forcée de se vendre à l’autre pour pouvoir exister. En vocabulaire marxiste, on dira qu’elle se voit privée des moyens de production de son existence, et ce en un sens très large (ne pensons pas seulement aux usines et aux terres). Et cette dépossession constitutive du capitalisme va en s’aggravant. C’est ce qui rend impossible toute compréhension de l’évolution historique du capitalisme en termes (néo)libéraux.

Nous reviendrons plus en détail sur ce monde curieux dans lequel on ne trouve que des individus libres, égoïstes, rationnels, sans histoire, évoluant dans un monde vide de toute institution, de toute continuité temporelle etc. Nous reviendrons également sur les dimensions politiques de l’échange salarial et du rôle qu’y joue le chômage et l’existence de ce que Marx appelait « l’armée industrielle de réserve ». Avant cela, une dernière chose : cette conception de la liberté individuelle est également une question morale et politique. Et elle nous force à dénoncer la fausse liberté marchande qui nous est ici proposée pour lui opposer une autre conception de la liberté, collective et créatrice : celle de décider en commun et démocratiquement, sous des formes qui sont en partie à inventer, du mode de fonctionnement de nos communautés et notamment du partage et de l’organisation du travail social. Car c’est bien en effet autour de cette question que se jouent les évolutions du capital : qui travaille pour qui, combien de temps et comment ?

En attendant, laissons le mot de la fin à Marx :

Il faut avouer que notre travailleur ne sort pas du procès de production dans l’état où il y est entré. Il se présentait sur le marché comme possesseur de la marchandise « force de travail », face à d’autres possesseurs de marchandises, d’égal à égal. Le contrat par lequel il vendait sa force de travail au capitaliste prouvait en quelque sorte noir sur blanc qu’il disposait librement de lui-même. Mais le marché une fois conclu, on découvre qu’il n’est pas « un agent libre», que le temps pour lequel il est libre de vendre sa force de travail est le temps pour lequel il est forcé de la vendre, qu’en réalité le vampire qui le suce ne lâche pas prise « tant qu’il y a encore un muscle, un nerf, une goutte de sang à exploiter ». Pour se « protéger» du serpent de leurs tourments, les ouvriers doivent se rassembler en une seule troupe et conquérir en tant que classe une loi d’État, un obstacle social plus fort que tout, qui les empêche de se vendre eux-mêmes au capital en négociant un libre contrat, et de se promettre, eux et leur espèce, à la mort et à l’esclavage. Le pompeux catalogue des « inaliénables droits de l’homme » sera ainsi remplacé par la modeste Magna Charta d’une journée de travail limitée par la loi qui « dira enfin clairement quand s’achève le temps que vend le travailleur et quand commence celui qui lui appartient ». Quantum mutatus ab illo ! [Quel changement !4]

Marx, Le Capital, Livre I, Section III, Chapitre 8

Ibid., p. 337-338.

Notes :

Marx, Le Capital, Livre I, Section III, Chapitre 8 « La journée de travail », dont sont extraits deux des trois textes proposés ici.