L’humanité était-elle vouée à détruire la nature et saccager l’environnement, avant qu’un groupe providentiel de scientifiques ne l’avertisse de l’impact de ses actions la planète ? C’est ce que suggère le concept « d’Anthropocène », en vogue depuis une décennie. Contre ce récit, les historiens Christophe Bonneuil et Jean-Baptiste Fressoz estiment que cette approche est naturalisante, dépolitisante et inopérante pour répondre à l’urgence écologique. Ils proposent plusieurs concepts alternatifs (Thermocène, Thanatocène, Phagocène, Phronocène, Capitalocène, Polémocène) qui permettent de rendre compte des causes du désastre environnemental – et de penser les moyens de lutter contre elles. Retour sur leur ouvrage L’événement Anthropocène (Editions du Seuil).

De quoi l’Anthropocène est-il le nom ? Cette dénomination définit la nouvelle ère géologique dans laquelle l’humanité aurait fait entrer depuis 150 ans notre planète, en devenant la principale force du changement climatique global qui l’affecte. Ce concept, fortement popularisé depuis quelques décennies, est abondamment repris dans l’ensemble des travaux réalisés sur la crise écologique que nous traversons. Le récit mainstream qu’on en fait est-il satisfaisant ? Est-il opérant pour comprendre les enjeux de cette crise climatique et aboutir à des solutions adaptées ? Il semblerait que ce ne soit pas totalement le cas, comme l’affirmaient dès 2013 les historiens Christophe Bonneuil et Jean-Baptiste Fressoz dans un essai [1] dont l’actualité est toujours forte. Leur réflexion critique aboutit à 7 récits alternatifs, complémentaires les uns aux autres, qui nous invitent à réécrire l’histoire de cette nouvelle ère géologique.

L’Anthropocène met fin à la séparation entre nature et culture

L’Anthropocène est le nom donné en 1995 par le Prix Nobel de chimie Paul Crutzen à cette nouvelle ère géologique, qui est aussi non seulement climatique, mais également hydrologique, biologique, et même plus, dans laquelle l’homme serait entré. Ce terme devait nous aider à prendre conscience du fait que l’homme serait le seul responsable de cette révolution, et ce à plusieurs titres : modification profonde de la composition de l’atmosphère, dépassement de nombreux seuils de stabilité des écosystèmes, « dégradation généralisée du tissu de la vie ».

L’activité humaine a radicalement transformé les équilibres biologiques et écosystémiques de la Terre : l’homme et le bétail représenteraient 97% de la biomasse des vertébrés, les trois quarts des zones de pêche sont surexploitées ou à capacité maximale, 15% du flux des rivières est retenu par des barrages, engendrant une modification profonde des cycles de l’eau. Entre 1800 et 2000, la consommation d’énergie a été multipliée par un facteur 40. L’homme dépasse la plupart des seuils critiques de stabilité du vivant, faisant peser le risque d’un effondrement global : pollution, érosion de la biodiversité, perturbation du cycle de l’eau, de l’azote, du phosphore. Une à une, celles que l’on qualifie de « limites planétaires » sont outrepassées (Voir Libération, «On joue avec le feu»: avec la pollution chimique, la Terre s’apprête à franchir une «limite planétaire», Interview, 23 janvier 2022)

La date est sujette à discussion mais, selon les deux auteurs, cette nouvelle ère géologique aurait débuté au 19ème siècle, époque où se mettent en place les structures et les logiques, que celles-ci soient politiques, économiques ou technologiques, conduisant au dépassement de ces seuils. C’est là que l’ensemble des courbes d’impact humain prennent une pente exponentielle.

Les auteurs notent que l’idée d’Anthropocène, la conscience de la capacité de l’humanité à entraîner une transformation globale de la sphère terrestre « annule la coupure entre nature et culture, entre histoire humaine et histoire de la vie et de la Terre ». Contrairement à l’analyse historique, notamment celle défendue par Braudel, qui distingue le temps infiniment long des cycles naturels et les temps courts de variation des structures humaines et des événements historiques, l’Anthropocène est défini par la coïncidence entre histoire géologique et histoire politique. Cette conscience met fin à la possibilité que l’humanité puisse échapper aux contraintes naturelles, projet civilisationnel annoncé par exemple par Michelet qui parlait « d’arrachement aux déterminismes naturels ». L’Anthropocène caractérise le retour du social dans la nature, la conscience que les « natures sont traversées de social » et que les « sociétés sont traversées de nature ».

Anthropocène, un récit officiel à démythifier

Les auteurs avancent que la pensée de l’Anthropocène et son appropriation dans le discours public seraient parcourues par plusieurs erreurs d’analyse qu’il conviendrait de pointer. Tout d’abord, l’Anthropocène renvoie souvent à une vision déterministe de l’histoire de l’humanité. Il renvoie à l’idée qu’aucune autre alternative n’était possible et que c’est uniquement grâce à la science moderne et aux alertes et travaux réalisés à partir des années 70 (rapport du Club de Rome sur les limites à la croissance, GIEC, COP) que les sociétés ont compris que leur activité pouvait changer la Terre dans sa totalité. L’Anthropocène véhicule ainsi l’idée d’une destruction environnementale faite par inadvertance car, pour reprendre l’allusion biblique, « ils ne savaient pas ce qu’ils faisaient ». À partir de cette « nouvelle connaissance », l’humanité pourrait enfin agir, dans ce qui constitue un discours prophétique après la « révélation ».

Le deuxième constat infondé de l’Anthropocène, selon les auteurs, serait ce qu’ils nomment la « thèse de la dissonance cognitive ». Si nous détruisons la planète, c’est parce que nous n’aurions pas conscience de l’impact de nos actes sur la Terre et donc qu’il suffirait, en conséquence pour tout résoudre, que chacun devienne conscient et « pénétré par le message de la science ». En conclusion, c’est l’humanité dans sa globalité qui doit maintenant gérer le « système Terre », en s’appuyant sur les scientifiques. Ce grand récit place les scientifiques au centre du jeu comme seuls détenteurs des clés de la réussite.

« L’agir géologique de l’espèce humaine est le produit de processus culturels, sociaux et historiques » et des « mécanismes de domination par lesquels certains collectifs en détruisent, exploitent ou soumettent d’autres dans des rapports sociaux asymétriques »

Troisièmement, l’Anthropocène repose sur une vision du dérèglement planétaire comme étant le fait de l’humanité tout entière. Selon cette idée, c’est « l’activité humaine » qui génère une « empreinte humaine ». Cet acte manqué de l’humanité serait aussi de la responsabilité de la « modernité » et du « progrès technique » qui aurait établi une séparation binaire trop nette entre nature et culture.

A contrario, les auteurs rappellent que cette vision semble balayer d’un coup les acquis des sciences humaines. Pour eux, « l’agir géologique de l’espèce humaine est le produit de processus culturels, sociaux et historiques » et des « mécanismes de domination par lesquels certains collectifs en détruisent, exploitent ou soumettent d’autres dans des rapports sociaux asymétriques ». La question écologique est en réalité parcourue par des fractures inégalitaires nombreuses et par la main de la domination. Parler d’une seule humanité, qui aurait une responsabilité globale partagée et devrait gérer d’un seul tenant le système Terre, est erroné.

En somme, ce concept communément partagé autour de l’Anthropocène est problématique à plusieurs titres. D’autres récits explicatifs du « changement de régime d’existence » de la Terre sont possibles. Quels sont donc les sept fils historiques alternatifs et complémentaires que Bonneuil et Fressoz nous invitent à tirer pour mieux appréhender et dénaturaliser « l’événement Anthropocène » ? À chacun d’entre eux, un titre explicite est attribué.

Thermocène

Le premier récit proposé est celui de l’existence d’un « Thermocène ». Ce concept permet d’analyser la manière dont les choix énergétiques s’opèrent et avec laquelle les transitions énergétiques se déroulent. Les auteurs avancent que les transitions énergétiques ne sont pas écrites à l’avance. Elles n’obéissent pas à des logiques internes, déterministes et de progrès techniques, ni à une logique de pénurie ou de substitution. « L’histoire de l’énergie est celle de choix politiques, militaires et idéologiques (…) qu’il faut analyser en les rapportant aux intérêts et aux objectifs stratégiques de certains groupes sociaux ». De manière exemplaire, cette hypothèse est illustrée par la dynamique d’exploitation des pétroles non-conventionnels(pétrole et gaz de schiste) aux États-Unis. Loin d’obéir à des règles techniques ou scientifiques, leur niveau d’exploitation est fonction des choix politiques stratégiques du pays, de la volonté d’indépendance ainsi que de la stabilité et du niveau des prix du pétrole conventionnel à travers le monde. Un gouvernement peut tout à fait décider d’exploiter à perte une source énergétique pour des raisons diverses : volonté de souveraineté pour les États-Unis, maintien d’emploi dans le cadre de la relance de l’exploitation du charbon en France sous François Mitterrand, etc.

Les auteurs notent aussi que c’est la demande qui souvent créera la filière énergétique correspondante, et non l’inverse. À partir de nombreux exemples, ils montrent comment l’industrie automobile a créé l’industrie pétrolière, comment le besoin d’éclairage pour les lampes à filament a entraîné la construction des premières centrales électriques, etc. Par ailleurs, les auteurs invitent à relativiser le rôle des énergies fossiles dans l’industrialisation : pour eux, les grandes innovations dans le textile précèdent la machine à vapeur au même titre que la mondialisation s’est majoritairement faite pendant tout le 19ème à la voile. Ainsi, les trajectoires technologiques sont guidées par les « conditions initiales » mais aussi par des décisions politiques encourageant une source d’énergie plutôt qu’une autre, une industrie plutôt qu’une autre.

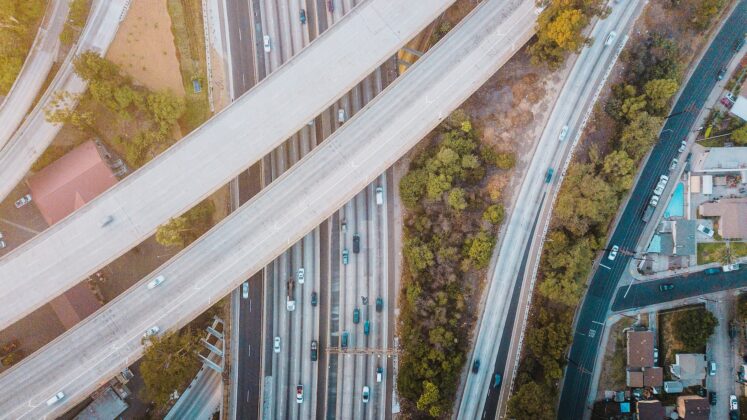

Un exemple particulièrement célèbre est celui du choix du tout-voiture aux États-Unis et de l’étalement urbain. Au début du 20ème siècle, les villes américaines sont majoritairement desservies par de nombreuses lignes de tramway électriques. En 1902, les tramways transportent chaque année 5 milliards de passagers grâce aux 35 000 kms de lignes disponibles. Pourtant, en quelques décennies, l’ultra-majorité des lignes sont démantelées, le transport collectif laissant place nette à la voiture individuelle. De nombreux historiens ont mis en avant que cet effondrement ne répondait à aucune logique technique ou économique. À cette époque, les routes en mauvais état et la forte densité de transports collectifs financièrement accessibles rendent la voiture individuelle peu attractive.

En réalité, l’affrontement idéologique entre les compagnies de tramway d’une part et les autorités publiques et capitalistes d’autre part en était le facteur essentiel. Les compagnies sont fortement critiquées et, étant dans une situation de monopole de fait, sont considérées comme une entrave à la liberté d’entreprendre. Une première loi oblige les grands électriciens, possesseurs des compagnies, à vendre leurs réseaux, créant une myriade de petites compagnies qui sont ensuite intégralement rachetées par un conglomérat d’industriels du pétrole et de l’automobile (General Motors, Standard Oil et Firestone). Les lignes, une fois rachetées, sont démantelées pour être remplacées par des bus à essence et des voitures individuelles pour créer ex nihilo des débouchés aux industries du pétrole et de l’automobile.

« Ainsi, la direction des transitions énergétiques et du progrès technique n’est pas neutre, ni déterminée à l’avance. Elle est le fruit de rapports sociaux, de compromis et de choix de société qui ne sont pas neutres. »

Thanatocène

L’histoire de l’Anthropocène est étroitement liée aussi au développement des techniques militaires et aux capacités de destruction mises entre les mains des hommes. S’agissant des mécanismes de la mort provoquée de l’ère dite du « Thanatocène », les auteurs analysent avec finesse et à l’aide d’illustrations parlantes le rôle joué par les guerres et l’appareil militaire dans le changement climatique. La guerre moderne a régulièrement perçu la destruction environnementale comme un enjeu militaire. Lors du conflit coréen, les barrages et réserves hydrauliques sont visées. La guerre du Vietnam, quant à elle, donne lieu à l’invention du mot « écocide » et aux premières tentatives d’ingénierie climatique. Le soldat de la Seconde Guerre mondiale consommait 228 fois plus d’énergie que le « poilu » de 14-18. Volant sur Berlin, un bombardier américain pouvait consommer jusqu’à 27 000 litres de carburant par heure.

S’appuyant sur un fourmillement d’exemples, les auteurs proposent une « histoire naturelle de la destruction » décrivant notamment comment les impérialismes anglais et américain permettent aussi « l’élargissement géographique de la base matérielle de notre économie ».

Le rôle de la Seconde Guerre mondiale est quant à lui particulièrement éloquent. La mise en place d’une économie de guerre et d’une multiplication par 3 ou 4, en quelques années, des capacités productives des États-Unis a préparé « le cadre technique et juridique de la société de consommation de masse ». Les capacités productives militaires ont ainsi été réorientées vers la satisfaction de nouveaux besoins post-guerre, basés sur l’organisation industrielle permise par la guerre.

Phagocène

Le récit de l’Anthropocène est souvent aussi celui d’une naturalisation des désirs de consommation, qui rejette sur la nature humaine les besoins du ‘toujours plus’ et de la recherche permanente de la nouveauté. Pourtant, les auteurs arguent que ce sont bel et bien des dispositifs matériels et institutionnels qui ont contribué à l’émergence de la société de consommation de masse. Souhaitant mettre à bas une certaine « culture du suffisant » prédominante antérieurement à la société de consommation, le monde des publicitaires s’est employé à créer auprès de la population des insatisfactions, et à mettre en avant des concepts de « mauvaise haleine ou de « pores du nez », visant à convaincre leurs cibles d’une supposée laideur à soigner. Ainsi, nous nous transformons en cellules mangeuses, en phagocytes, autodétruisant les défenses immunitaires de la planète. Tel est le drame en cours lors du « Phagocène ».

Selon les auteurs, la consommation de masse est une « adaptation stratégique du capitalisme américain » aux rapports de force émergeant de la Seconde Guerre mondiale. Ainsi, le capitalisme américain met en place de nouveaux crédits à la consommation, procède au versement de salaires ouvriers corrects, chez Ford par exemple, ou encore facilite la garantie des prix immobiliers.

Ce récit de la construction de la société de consommation de masse marque aussi le passage des logiques de recyclage et d’économie circulaire du 19ème siècle à celles de l’obsolescence programmée. Là encore, les publicitaires et psychologues jouent un rôle clé, notamment via la mise en place d’une « obsolescence psychologique » se fondant sur les changements annuels de modèles (par exemple, le nouveau modèle annuel des Ford T). Le « American way of life », fondé sur la maison individuelle, la voiture et les équipements électriques, est une construction avant tout publicitaire, soutenue par l’Etat, puis diffusée à travers le monde par le soft-power américain. Dans ce contexte, le choix de la périurbanisation est aussi un choix politique, visant selon les auteurs à défaire les logiques de solidarité ethnique et sociale dans les centres urbains. Chez les économistes, la distinction traditionnelle entre besoins naturels et artificiels est remplacée par la théorie subjective de l’utilité, qui finit par comparer des choux et des carottes.

Phronocène

L’essai de Bonneuil et Fressoz s’attaque ensuite au mythe d’une destruction environnementale faite « par inadvertance ». Bien au contraire, leur analyse s’évertue à montrer qu’elle s’est faite « en dépit de la prudence environnementale » (phronêsis) des « modernes », et malgré leurs très nombreuses alertes lancées tout au long de l’Anthropocène sur le rôle de l’impact de nos sociétés sur l’environnement. Le 19ème siècle est ainsi parcouru par l’expression de nombreuses inquiétudes sur la possible « rupture métabolique » entre société humaine et nature, inquiétudes émises par des intellectuels dont le projet fondamental est de boucler les cycles de matière et d’équilibrer l’impact des sociétés. Marx, s’appuyant sur les travaux de Liebig sur le métabolisme agricole et la rupture du cycle de l’azote et des nutriments, note qu’il n’y a pas « d’arrachement possible vis-à-vis de la nature », concluant à l’insoutenabilité du métabolisme capitaliste. [1]

Contre le projet capitaliste, le 20ème siècle verra naître de nombreux projets de coopératives autosuffisantes fondées sur le recyclage des cycles de matière, puisque « le recyclage est le levier essentiel pour sortir des grands réseaux techniques du capitalisme et pour établir l’autogestion ». Mais déjà, il existe chez les modernes du 19ème siècle une perception du pillage de la nature, des limites à la production et de l’impact environnemental du système capitaliste.

L’analyse de l’Anthropocène est enrichie de même par les apports de l’agnotologie, un champ de recherche qui étudie la fabrique des zones d’ignorance. Ainsi, l’âge de l’Anthropocène est parcouru de tentatives d’invisibilisation des dégâts « du progrès » à travers des « dispositifs culturels et matériels qui agissent toujours ». L’histoire récente nous en donne des exemples frappants, en dévoilant notamment la connaissance d’entreprises comme Total depuis plus de 50 ans des effets de son activité sur le changement climatique et le financement de contre-expertises scientifiques climatosceptiques.

Capitalocène

L’histoire de l’Anthropocène est intimement liée à celle du développement du capital, conduisant de nombreux intellectuels et militants à parler de l’ère du « Capitalocène ». La période moderne est marquée par une multiplication extraordinaire du capital d’un facteur 134 entre 1700 et 2008. Bonneuil et Fressoz analysent ainsi comment le déploiement d’une technostructure orientée vers le profit marque le basculement et le passage vers l’Anthropocène. Une formule frappante résume leur thèse : « l’Anthropocène n’est pas sorti tout armé du cerveau de James Watt, de la machine à vapeur et du charbon, mais d’un long processus historique de mise en relation du monde, d’exploitation des hommes et du globe, remontant au 16ème siècle et qui a produit l’industrialisation. »

L’Anthropocène devient alors une « rupture métabolique propre à la logique intrinsèque du capital », caractéristique de l’incapacité du capital à reproduire ses propres conditions d’existence. La logique du capital détruit et épuise le socle matériel pourtant indispensable à sa production, générant par là-même ce qui est communément appelé la seconde contradiction, mise en évidence par James O’Connor [2], et reprise par Foster et Clark (voir notre recension). Empruntant à la méthode d’analyse historique d’économie-monde, chère à Braudel et Wallerstein, les auteurs avancent que l’accumulation dans les pays riches ne s’est faite que grâce à l’exploitation du reste du monde dans une forme d’échange écologique inégal (voir notre article sur le sujet). Pour décrire ce système-monde, citant le grand géographe marxiste David Harvey, les auteurs notent que « le capitalisme, pour soutenir un régime d’exploitation salariale dans les pays du centre a besoin de s’approprier de façon récurrente du travail humain et des productions naturelles initialement vierges de rapports marchands ».

Ainsi, la « révolution industrielle prend place dans un monde déjà capitaliste et globalisé ». L’utilisation de la notion de capitalocène met en évidence les facteurs explicatifs comme l’échange écologique inégal et la construction d’une dette écologique, qui permettent d’expliquer simultanément la dynamique globale du capitalisme producteur d’inégalités et l’entrée dans l’Anthropocène.

Polémocène

Le concept résumé sous le terme « Polémocène » est le dernier fil historique tiré par les auteurs, reposant sur l’argument que l’Anthropocène, loin d’être le fait d’une humanité globalisée imprudente, est marqué par une centralité du conflit dans son histoire. Pour défendre cette thèse, les auteurs s’appuient sur de nombreux exemple de ce qui est qualifié « d’environnementalisme des pauvres », marqué par des conflits et des combats pour la préservation de la nature et des ressources naturelles, s’appuyant sur une « économie morale articulant justice sociale et décence environnementale ».

« Pour les auteurs, à l’intérieur d’un cadre industriel, différentes voies techniques et organisationnelles ont toujours été possibles et le choix de l’une n’est jamais neutre, mais est le produit de conflits et de rapports sociaux de classe. »

À de nombreuses reprises, des mouvements sociaux ont visé à freiner la dynamique enclenchée. L’analyse des conflits autour des usages de la forêt et du bois en offre une série d’exemples. Le plus connu est celui né pour protester contre le nouveau code forestier de 1827 limitant l’accès aux ressources forestières et le droit de ramassage, pacage et marronage. Dans plusieurs de ses écrits, Marx analyse les pratiques relatives au droit coutumier de vol du bois. De même, la destruction des machines à filer par les tisserands britanniques en 1811 ou la révolte des Canuts à Lyon en 1831 sont illustratives de ces conflits autour de la direction du progrès technique. Pour les auteurs, à l’intérieur d’un cadre industriel, différentes voies techniques et organisationnelles ont toujours été possibles et le choix de l’une n’est jamais neutre, mais est le produit de conflits et de rapports sociaux de classe. Loin de relever d’une opposition de principe de pauvres réticents au progrès, ces résistances se font non contre la technique en général mais contre une technique en particulier.

Les auteurs terminent leur analyse par une hypothèse forte, selon laquelle l’entrée dans l’Anthropocène serait la conséquence d’une défaite politique face aux forces du libéralisme et du capitalisme.

Quels enseignements pour aujourd’hui ?

La compréhension des causes de la crise écologique ne peut faire l’économie d’une analyse des dispositifs techniques et institutionnels ainsi que des rapports sociaux structurant l’histoire de nos sociétés depuis le 16ème siècle. La crise climatique, loin d’être liée à la « nature humaine », à « l’inadvertance d’une société dans son ensemble » et à un progrès technique déterminé, est en réalité le fruit d’une certaine organisation sociale, géographiquement et historiquement située, conséquence de rapports sociaux asymétriques de domination, le capitalisme. Si nous en sommes arrivés là, c’est parce que certains groupes sociaux y ont eu intérêt et ont gagné des rapports de force. C’est en connaissance de cause que (certains de) nos ancêtres ont entrainé l’humanité dans la grande accélération du dérèglement planétaire. Les structures étatiques ont joué elles aussi un rôle clé dans l’entrée dans l’Anthropocène, en devenant à plusieurs reprises le bras armé des intérêts capitalistes. Faire face au changement climatique, c’est aussi repenser en profondeur le fonctionnement de l’état : planification démocratique, séparation de l’état avec l’argent, hiérarchisation des besoins et débats sur les choix des technologies à privilégier.

Ces sept récits alternatifs de l’Anthropocène semblent porter un coup quasi-fatal au récit salvateur qu’on nous propose et aux supposées solutions actuelles. Les grands sommets internationaux comme les Cop deviennent profondément vains et inutiles, jusqu’à dire qu’ils contribuent même à construire une illusion d’une prise de conscience tandis que tout continue comme avant, business as usual. La transmission de la compréhension du changement climatique et la sensibilisation ne suffisent pas, car ce n’est pas l’absence de savoirs qui mène à l’Anthropocène mais bien des intérêts (de classe) divergents. Ainsi, la bifurcation écologique ne pourra faire l’économie d’une politisation majeure des enjeux écologiques et d’une inclusion dans un discours remettant profondément en cause l’organisation des structures de production, de consommation et d’échange. Pour sortir de la crise écologique, il faut mettre fin aux mécanismes qui en sont responsables : pulsion d’accumulation capitaliste, alignement entre intérêt général et profits privés, prédominance donnée à la production, quelle que soit sa forme.

Bibliographie

[1] Christophe Bonneuil, Jean-Baptiste Fressoz, L’événement Anthropocène, Editions du Seuil, 2013

[2] K. Marx, Capital, Vol. 3.

[3] O’Connor, James. « La seconde contradiction du capitalisme : causes et conséquences », Actuel Marx, vol. 12, no. 2, 1992, pp. 30-40.