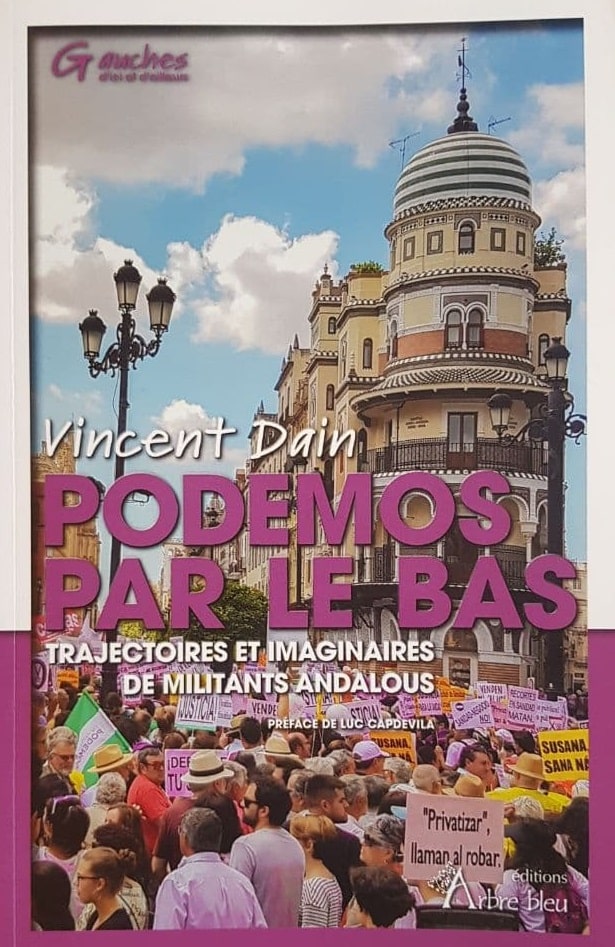

Dans Podemos par le bas : trajectoires et imaginaires de militants andalous, Vincent Dain, doctorant en sciences politiques à l’université Rennes 1, décrit la sociologie militante de Podemos au niveau de l’Andalousie ainsi que les réorganisations successives qui se sont opérées localement depuis la création de Podemos en 2014. Dans cet entretien, il revient avec nous sur cette description et dresse un état des lieux de Podemos à l’heure actuelle. Entretien réalisé par Julien Trevisan.

LVSL – Bonjour M. Dain. Merci d’avoir accepté cet entretien pour LVSL au sujet de votre dernier livre Podemos par le bas : trajectoires et imaginaires de militants andalous. Dans celui-ci, vous décrivez les différentes générations de militants qui composent Podemos. Pouvez-vous revenir sur cette description ?

Vincent Dain – On trouve effectivement dans les rangs de Podemos trois grandes générations de militants, chacune politisée dans l’un des principaux cycles de mobilisation qui ont marqué l’histoire récente de l’Espagne.

Il y a d’abord la génération de la transition : des militants aujourd’hui âgés de plus de soixante ans, socialisés au militantisme dans l’ébullition contestataire de la transition à la démocratie. Entre 1975 (année de la mort de Franco) et le début des années 1980, ils ont pris part aux mobilisations étudiantes contre la dictature, se sont engagés au Parti communiste espagnol (PCE), au Parti socialiste ouvrier espagnol (PSOE), ou dans des organisations de la gauche révolutionnaire. Certains ont même commencé à militer dans la clandestinité dans les dernières années du franquisme. Ces militants ont connu un pic de mobilisation dans ces années de la transition, avant de mettre leurs engagements en sourdine ou d’opter pour un militantisme de plus basse intensité, désenchantés par les insuffisances d’une démocratisation qui n’a selon eux pas tenu toutes ses promesses. Il faut attendre le mouvement des Indignés pour les voir reprendre pleinement du service, avec la sensation que tout ce pour quoi ils se sont battus dans les années 1970 est menacé par la crise économique et les politiques d’austérité.

On trouve ensuite la génération altermondialiste : des militants politisés au début des années 2000, dans les luttes étudiantes contre le gouvernement conservateur de l’époque, mais aussi et surtout dans les mobilisations contre la mondialisation néolibérale. Ces militants en ont gardé une sensibilité internationaliste et une certaine défiance envers l’appareil politique d’Izquierda Unida (gauche communiste), jugé excessivement bureaucratique et coupé des mouvements sociaux. En Andalousie, ils ont fourni les gros bataillons du courant anticapitaliste de Podemos.

Il y a enfin la génération des Indignés : des jeunes militants souvent diplômés et très qualifiés, percutés par la crise de 2008 et l’explosion du chômage. Après avoir participé aux manifestations étudiantes contre le processus de Bologne en 2008-2009, ils se sont pleinement investis dans le mouvement des Indignés qui constitue pour eux une véritable matrice identitaire.

LVSL – Comment expliquer que ces différentes générations de militants se soient retrouvées au sein de Podemos ? D’une manière plus générale, comment expliquez-vous l’apparition de Podemos sur la scène politique espagnole ?

V. D. – Pour ses participants, le mouvement des Indignés a laissé entrevoir au printemps 2011 l’espoir d’un profond changement social dans le pays. Or, quelques mois plus tard, ce sont les conservateurs qui ont remporté les élections générales et accentué les politiques d’austérité. Les mobilisations se sont poursuivies avec des marées citoyennes pour les services publics, des assemblées de quartier, mais l’imperméabilité du gouvernement conservateur aux revendications de la rue, conjuguée à un durcissement de la répression, a installé la crainte de voir la dynamique du mouvement social s’évaporer.

« Podemos est le produit de la crise de 2008. »

Certains secteurs des mouvements sociaux ont commencé à imaginer des plateformes citoyennes qui pourraient se présenter aux élections avec pour revendications le blindage des services publics et des droits sociaux. De nombreuses initiatives ont fleuri en ce sens, et c’est d’ailleurs ce processus qui a donné naissance aux plateformes municipalistes qui ont remporté des mairies importantes en 2015. Puis surgit Podemos, une plateforme incontestablement plus professionnelle que les autres, portée par une figure émergente du paysage médiatique espagnol, Pablo Iglesias. Le lancement de Podemos en 2014, présenté comme une « méthode », un « outil » au service des mouvements sociaux, a permis la convergence de tous ces réseaux d’activistes issus des mobilisations anti-austérité.

Podemos est le produit de la crise de 2008. Ou plutôt, c’est la rencontre entre un contexte favorable – une crise sociale d’ampleur, des partis de gouvernement affaiblis par leur zèle austéritaire et la révélation de nombreuses affaires de corruption, un agenda politique dominé par les questions économiques et sociales – et des entrepreneurs politiques qui ont su saisir les pulsations du pays pour s’engouffrer dans la fenêtre d’opportunité. Les fondateurs de Podemos sont avant tout des stratèges et des professionnels de la communication politique. Ils sont parvenus à traduire dans l’arène électorale le message contestataire et transversal des Indignés, avec cette idée d’une opposition entre « ceux d’en bas » et « ceux d’en haut », d’un rejet des partis traditionnels et d’un programme centré sur l’assainissement démocratique, la préservation des services publics et des droits sociaux.

LVSL – Vous revenez aussi dans votre livre sur les crises successives qui ont déchiré Podemos. D’abord celle qui s’est conclue par la sortie de Podemos de la partie errejóniste. Puis celle qui s’est conclue par la sortie de la partie anticapitaliste. Comment ces crises se sont-elles traduites au niveau des militants andalous et de leur organisation ?

V. D. – Les déchirements internes ont considérablement nui à Podemos, tant du point de vue de l’image publique du parti que de son organisation. Lorsque Pablo Iglesias a décidé de s’allier avec Izquierda Unida dès 2016, assumant d’ancrer davantage Podemos dans l’espace de la gauche « traditionnelle », certains militants ont ressenti un malaise et se sont davantage reconnus dans le discours d’Íñigo Errejón, fervent défenseur de la transversalité originelle. Quand Errejón a lancé sa propre initiative politique, Más País, certains cadres andalous l’ont rejoint. Mais la scission errejoniste n’a pas eu en Andalousie les répercussions retentissantes qu’elle a pu avoir dans la Communauté de Madrid, où le parti d’Errejón a supplanté Podemos et le PSOE aux dernières élections régionales.

« Du point de vue électoral, l’enjeu consiste surtout à ne pas se laisser dévorer par le PSOE et de créer des connexions avec les luttes sociales les plus récentes. »

En Andalousie, c’est surtout le départ du courant anticapitaliste qui a laissé des traces. En février 2020, quand Podemos est entré au gouvernement avec le PSOE, la ligne rouge a été franchie pour les anticapitalistes qui rejetaient toute coalition avec les socialistes. Ils ont donc quitté le navire. Or, c’est cette faction du parti qui dirigeait Podemos en Andalousie depuis 2015, derrière la figure de Teresa Rodríguez. Leur départ a désorganisé Podemos Andalousie, qui est aujourd’hui en phase de reconstruction, sous la direction d’une élue au Congrès des députés, Martina Velarde. Certains cercles qui reposaient localement sur la présence de militants anticapitalistes ont aussi été impactés.

LVSL – À l’heure actuelle, après ces crises, quelle est, selon vous, la stratégie de Podemos ?

V. D. – Podemos est entré dans une nouvelle phase, avec l’entrée au gouvernement en 2020 puis le départ de Pablo Iglesias en 2021. La nouvelle direction, féminisée et plus collégiale, se donne pour objectif de redynamiser le tissu militant et d’assurer l’ancrage territorial du parti, qui a du mal à s’imposer comme un acteur clé aux échelons régionaux. Le marathon électoral des dernières années et l’entrée dans les institutions ont aspiré les forces vives de Podemos, et les dirigeants souhaitent désormais prendre le temps d’affermir l’organisation. Du point de vue électoral, l’enjeu consiste surtout à ne pas se laisser dévorer par le PSOE au sein du gouvernement et de créer des connexions avec les luttes sociales les plus récentes, comme les mobilisations féministes ou écologistes.

LVSL – D’ailleurs, quelle place occupe l’écologie politique dans l’action du parti ? L’écologie est-elle éclipsée par la question sociale ? Ou bien s’agit-il d’un axe central comme c’est le cas pour le parti de Íñigo Errejón Más País ?

V. D. – La question écologique a toujours figuré dans l’agenda programmatique de Podemos mais il est vrai que dans les premières années, elle n’était pas au cœur du discours public du parti, davantage centré sur la lutte contre la corruption et sur les droits sociaux. Les mobilisations des jeunes pour le climat ces dernières années, bien qu’elles n’aient pas eu le même retentissement que dans d’autres pays européens, ont un peu rebattu les cartes. De même que la concurrence potentielle de Más País, qui joue pleinement la carte verte pour s’imposer comme une sorte de nouveau parti écologiste espagnol, avec un succès limité à l’heure actuelle. Le parti écologiste Equo, qui faisait partie de la coalition Unidas Podemos, a d’ailleurs rejoint Errejón en 2019. Mais Unidas Podemos a de son côté musclé son aile verte avec la création du parti Alianza Verde par l’un des fondateurs d’Equo resté fidèle à la coalition.

Le label vert est donc fortement disputé en Espagne. La coalition Unidas Podemos a récemment marqué des points en la matière, lorsque le ministre communiste de la Consommation, Alberto Garzón, a pris position contre le modèle agro-industriel et en faveur d’une alimentation moins carnée (les Espagnols sont les plus grands consommateurs de viande en Europe), s’attirant les foudres de la droite conservatrice et nationaliste.

LVSL – Tout au long de votre livre, on peut noter des références à l’Amérique latine (à la révolution mexicaine, au mouvement zapatiste, à la gauche contemporaine bolivienne …). Est-ce que ce sont des références conscientes chez les militants avec qui vous avez pu vous entretenir ? Par ailleurs, est-ce qu’il y a une vraie volonté de Podemos à créer des liens avec les mouvements progressistes d’Amérique latine ?

V. D. – Les militants de Podemos manifestent une sympathie naturelle pour les expériences progressistes latino-américaines des années 2000 comme pour les victoires récentes au Pérou ou au Chili. L’Amérique latine est surtout présente dans l’univers de références des militants les plus politisés et les plus internationalistes. Certains ont déjà eu l’occasion d’y voyager et de prendre part à des expériences de terrain sur place, d’autres mettent un point d’honneur à dénoncer les méfaits de la colonisation espagnole à travers le slogan « rien à célébrer » (« nada que celebrar ») lorsque chaque 12 octobre, l’Espagne fête le « jour de l’Hispanité », en référence à la « découverte » de l’Amérique par Christophe Colomb.

« Il a toujours été difficile pour Podemos de valoriser publiquement ces liens privilégiés avec l’Amérique latine. »

Plus généralement, les liens avec l’Amérique latine sont cruciaux dans le parcours des dirigeants de Podemos, qui ont consacré des travaux académiques aux expériences nationales-populaires des années 2000 et ont même conseillé des gouvernements de gauche comme celui de Hugo Chávez. En revanche, il a toujours été difficile pour Podemos de valoriser publiquement ces liens privilégiés avec l’Amérique latine, car les droites et la presse conservatrice en ont fait un instrument pour discréditer le parti, accusé d’être financé par le régime vénézuélien ou d’importer en Espagne le « castro-chavisme ». Les liens existent toujours, et Pablo Iglesias a eu l’occasion de rencontrer Cristina Kirchner, Evo Morales et Rafael Correa lorsqu’il était secrétaire général de Podemos, mais ils ne sont pas toujours mis en avant.

LVSL – Vous relevez dans votre livre, qu’avec le 15M, le régime politique espagnol est entré dans une « crise organique » pour reprendre la terminologie gramscienne. Pourtant, cette crise semble maintenant terminée alors qu’aucun changement de régime politique n’a eu lieu. L’idée de Constituante a même été mise de côté par Podemos car reposant sur une idéalisation naïve et minoritaire de la seconde République. N’y a-t-il pas pourtant un terrain propice à cette idée en Espagne en mettant en avant la question des biens communs et en s’appuyant sur ce qu’il se passe au Chili ?

V. D. – L’un des slogans du 15M était « à bas le régime », et Podemos a contribué à populariser l’expression de « crise du régime de 1978 », en référence au système politique hérité de la transition à la démocratie. En 2014, Pablo Iglesias disait vouloir mettre un terme à ce régime de 1978 en ouvrant un processus constituant. Ce discours a vite été abandonné au profit d’un discours moins frontal, autour de l’idée d’une « nouvelle transition » qui permettrait à l’Espagne de parachever un édifice démocratique encore chancelant.

Toute cette terminologie autour de la crise de régime était particulièrement mobilisée dans le cycle anti-austérité, alors que s’installait l’idée que le PSOE et le PP étaient les deux faces d’une même pièce, que les dirigeants politiques étaient immanquablement tenus par les pouvoirs financiers, etc. Podemos est aujourd’hui contraint de s’adapter à un nouveau cycle politique. Le Parti populaire de Mariano Rajoy a été délogé du gouvernement, la brutalité des politiques d’austérité s’est atténuée, et l’émergence du parti de droite radicale Vox a favorisé une relatéralisation du champ politique autour du clivage gauche-droite : il est désormais plus difficile de mettre le PSOE et le PP dans le même sac.

En d’autres termes, Podemos est confronté à la fin d’un moment populiste espagnol : la phase d’opposition entre le « peuple » et la « caste » a laissé place à une logique de blocs, avec PP-Vox d’un côté et PSOE-Unidas Podemos de l’autre. Dans ce contexte, les projets de transformation profonde du système politique ont semble-t-il moins d’écho qu’auparavant.

En revanche, ces dernières années, Podemos s’est tout de même davantage emparé de l’identité républicaine, un temps laissée au second plan car jugée trop clivante et associée à la gauche « traditionnelle ». La crise catalane a été l’occasion de puiser dans l’héritage du fédéralisme républicain pour défendre un modèle de pays « plurinational », et l’exil aux Émirats arabes unis du roi émérite Juan Carlos Ier, visé par plusieurs enquêtes judiciaires, a ravivé le discours républicain chez la gauche radicale. Et concernant les biens communs, il est vrai que les mobilisations autour de la santé publique, rudement éprouvée par la crise du Covid-19, peuvent fournir un support intéressant.

LVSL – En Andalousie, Podemos, via la figure de Teresa Rodríguez, s’attèle à l’émergence d’un nationalisme andalou populaire. Pouvez-vous revenir avec nous sur les conditions historiques qui permettent une telle émergence ? Par ailleurs, quels en sont les objectifs stratégiques ? Sont-ils compatibles avec une prise des institutions nationales espagnoles ?

V. D. – Il existe en Andalousie un sentiment d’appartenance régionale très fort, qui ne s’inscrit pas cependant en opposition à l’appartenance nationale espagnole. Au moment de la transition à la démocratie, les Andalous se sont fortement mobilisés pour que la région puisse accéder à l’autonomie selon les mêmes modalités que les nationalités « historiques » (Catalogne, Pays-Basque, Galice). Le nationalisme andalou, historiquement ancré à gauche, repose principalement sur la critique de l’assignation de l’Andalousie à une position périphérique dans l’économie espagnole. Ce nationalisme socio-économique s’exprime par exemple aujourd’hui de façon radicale dans les positions du Syndicat andalou des travailleurs (SAT), héritier des luttes sociales des travailleurs journaliers contre la grande propriété terrienne, qui ont notamment donné naissance à l’expérience autogestionnaire de Marinaleda.

« Adelante Andalucía adopte aussi une ligne écoféministe originale, avec tout un discours sur la « matrie » andalouse. »

On retrouve à Unidas Podemos des figures du SAT, comme Diego Cañamero, et Teresa Rodríguez, lorsqu’elle était à la tête de Podemos Andalousie, qui a très tôt incorporé à son discours des éléments du nationalisme andalou. Cette coloration nationaliste s’est encore accentuée depuis qu’elle a quitté Podemos et qu’elle œuvre à la construction de son propre parti, Adelante Andalucía.

Cette nouvelle organisation prône une plus grande autonomie pour l’Andalousie et défend l’héritage culturel andalou contre les stéréotypes qui visent les habitants de la région. Elle adopte aussi une ligne écoféministe originale, avec tout un discours sur la « matrie » andalouse. Il s’agit d’une force d’envergure régionale qui pourrait toutefois chercher à obtenir une représentation au Congrès des députés, sur le modèle des nationalismes catalans et basques qui ont leurs contingents de députés à Madrid.

LVSL – Comme vous le racontez dans votre livre, de grandes mobilisations ont secoué l’Espagne en 2003 en opposition à la guerre en Irak. Alors que la tension monte à l’Est au sujet de l’Ukraine entre l’OTAN et la Russie, peut-on voir un rejaillissement de ce mouvement ? L’initiative, portée notamment par Podemos, a-t-elle une chance d’aboutir ?

V. D. – Il existe effectivement une grande tradition de mobilisation anti-guerre en Espagne, qui s’est exprimée de façon spectaculaire en 2003 contre la guerre en Irak, mais aussi une quinzaine d’années plus tôt lors des débats sur l’appartenance à l’OTAN en 1986 – les Espagnols ont voté à 57% pour le maintien dans l’alliance atlantique. C’est ce sentiment anti-guerre que Podemos a cherché à réactiver autour de la crise ukrainienne, sans grand succès à ce jour. La politique extérieure espagnole est solidement arrimée au bloc atlantiste et Podemos ne dispose pas de levier à l’intérieur du gouvernement pour infléchir cette orientation.

En réunissant sur un même manifeste les partis qui ont donné à Pedro Sánchez une majorité pour son investiture, le parti a certes fait grimper la pression, mais le ton est rapidement redescendu. Les dirigeants de Podemos sont semble-t-il conscients de la faiblesse de leurs marges de manœuvre et du risque politique qu’il y aurait à déclencher une fracture dans le gouvernement sur ces questions de politique extérieure.

LVSL – Le récit de votre livre se termine en février 2020, soit au moment où Podemos rentre au gouvernement avec le PSOE. Depuis, Pablo Iglesias a quitté la vice-présidence qu’il occupait et a été remplacé par Yolanda Díaz. Celle-ci prend un poids de plus en plus important dans la vie politique espagnole, apparaissant comme une figure de gauche protectrice et populaire. Sauriez-vous comment celle-ci, ainsi que son action, sont perçus par les sympathisants de Podemos ?

V. D. – La ministre du Travail Yolanda Díaz s’est en effet imposée comme la nouvelle figure de proue de la gauche radicale espagnole après le retrait de Pablo Iglesias. Le leadership de ce dernier et son discours frontalement anti-oligarchique cadraient bien avec le cycle politique ouvert par le 15M. Comme l’a très bien montré Eoghan Gilmartin dans un article de Jacobin, Yolanda Díaz jouit quant à elle d’une image plus apaisée : on salue volontiers, y compris chez les électeurs socialistes, ses facultés de négociation et sa capacité à garantir la protection des salariés en période de crise sanitaire. Elle a un profil plus institutionnel.

L’autre grande différence, c’est qu’elle n’est pas issue des rangs de Podemos, mais de la gauche communiste. Elle n’en est pas moins appréciée par les militants de Podemos qui voient en elle une figure relativement indépendante – elle a quitté Izquierda Unida en 2019 – et en mesure de donner un second souffle à la coalition. Il faut dire qu’elle a été clairement adoubée par Pablo Iglesias, qui lui a transmis le flambeau.

LVSL – Concernant la question féministe, qui est un sujet très mobilisateur en Espagne, la ministre à l’Égalité Irene Montero, issue de Podemos, parvient-elle à obtenir des avancées significatives ?

V. D. – Depuis l’adoption en 2004 de la première grande loi contre la violence de genre, l’Espagne a réalisé de réels progrès en matière de lutte contre les violences faites aux femmes, et les impressionnantes mobilisations féministes de ces cinq dernières années ont encore accentué la pression sur les institutions. À travers le Pacte d’État contre la violence de genre adopté en 2017, l’État espagnol s’est engagé à débloquer 1 milliard d’euros sur cinq ans pour lutter contre les féminicides.

« La prise de fonction d’Irene Montero à la tête du ministère de l’Égalité constitue en soi un message très fort envers les associations de lutte contre les violences faites aux femmes. »

C’est dans ce contexte qu’Irene Montero a pris ses fonctions à la tête du ministère de l’Égalité, ce qui constitue en soi un message très fort envers les associations de lutte contre les violences faites aux femmes, car la numéro 2 de Podemos est très connue pour ses engagements féministes. Cela se traduit clairement dans la communication gouvernementale : Montero n’hésite pas à parler de « justice patriarcale » par exemple, et elle s’adresse aux mouvements féministes en tant qu’alliée.

Sur le plan des réformes, elle a eu à prendre en charge l’actualisation du fameux Pacte d’État contre la violence de genre, avec à la clé une garantie des mécanismes de financement des associations, le renforcement des mesures d’accompagnement pour permettre aux femmes victimes de violences de recouvrer l’indépendance économique. C’est également sous sa direction que le ministère comptabilise désormais plusieurs catégories de féminicides, non plus seulement dans le cadre conjugal, et prend en compte les violences d’ordre économique et la violence vicariante (violence contre les enfants dans le but d’atteindre la mère).

Sa plus grande réussite à l’heure actuelle est l’adoption de la loi qui autorise l’autodétermination de genre (la « Ley Trans ») : à partir de 16 ans, les personnes transgenres pourront désormais changer la mention de sexe sur leur carte d’identité par une simple demande auprès de l’état civil. Autre chantier en cours, un projet de loi sur la liberté sexuelle qui entend modifier le code pénal afin de faire du consentement explicite un critère primordial de jugement dans les affaires de délits sexuels.

LVSL – Dans la conclusion de votre livre, un certain sentiment d’amertume semble se dégager. Les cercles locaux de Podemos que vous avez observés se sont mortifiés et les citoyens, « les gens ordinaires » sont rentrés chez eux. Le rôle de Podemos se cantonnerait donc à l’avenir à être un partenaire minoritaire du PSOE ?

V. D. – Podemos est un parti qui a pour ainsi dire « vieilli » très vite, comme l’admettent beaucoup de militants. La plateforme citoyenne des premiers mois s’est rapidement muée en une organisation partisane structurée, qui a permis de propulser dans les institutions de nombreux cadres des mouvements sociaux. Mais dans le même temps, les cercles se sont considérablement affaiblis. Beaucoup de militants sont sortis épuisés des querelles internes. D’autres ont jeté l’éponge car ils ne se sont pas reconnus dans l’institutionnalisation du parti, qui a selon eux dénaturé le projet originel d’un « mouvement » citoyen censé reproduire les codes du mouvement des Indignés. À Séville, où j’ai mené mon enquête, beaucoup de cercles sont aujourd’hui tenus à bout de bras par des militants retraités qui ont du temps à y consacrer et pour qui le désengagement est symboliquement plus coûteux, après un retour tardif et enthousiaste au militantisme.

« C’est depuis le gouvernement qu’Unidas Podemos fait émerger la figure de Yolanda Díaz. »

Il est difficile de savoir de quoi demain sera fait, mais l’entrée au gouvernement pourrait tout de même avoir des effets positifs à moyen terme. Pablo Iglesias a tout mis en œuvre pour forcer la main au PSOE et l’obliger à gouverner en coalition, pour éviter que Unidas Podemos ne soit cantonné à un rôle témoin. Conscient d’arriver à la fin d’un chapitre, le fondateur de Podemos a estimé qu’il serait stratégiquement plus confortable d’aborder le nouveau cycle politique depuis le gouvernement plutôt qu’en s’épuisant dans un soutien parlementaire à géométrie variable, un peu à l’image du Bloco de Esquerda au Portugal.

Le pari est risqué : en acceptant d’être le partenaire minoritaire, Unidas Podemos s’expose bien sûr à ce que le PSOE s’arroge le mérite des réformes sociales engagées par la coalition. Il y a également le risque de décevoir : les socialistes détiennent les principaux leviers et se font les garants d’une certaine orthodoxie économique, sur la question du logement ou de la politique énergétique par exemple.

Mais c’est depuis le gouvernement qu’Unidas Podemos fait émerger la figure de Yolanda Díaz, qui prend de l’envergure grâce à son rôle institutionnel. La perspective du sorpasso, un temps caressée en 2015-2016, est bien sûr très loin, mais en s’imposant comme un partenaire de gouvernement exigeant, emmené par une nouvelle leader charismatique, Unidas Podemos pourrait reprendre quelques couleurs. Quoiqu’il en soit, Podemos en tant qu’organisation n’en reste pas moins dans une position moins favorable qu’il y a quelques années, du temps où les scores électoraux et le leadership évident de Pablo Iglesias lui conférait une place hégémonique dans l’espace des gauches radicales espagnoles.