L’extrême droite veut décoloniser. En France, les intellectuels d’extrême droite ont pris l’habitude de désigner l’Europe comme la victime autochtone d’une « colonisation par les immigrés » orchestrée par les élites « mondialistes ». Renaud Camus, théoricien du « grand remplacement », a même fait l’éloge des grands noms de la littérature anticoloniale – « tous les textes majeurs de la lutte contre la colonisation s’appliquent remarquablement à la France, en particulier ceux de Frantz Fanon » – en affirmant que l’Europe a besoin de son FLN (le Front de Libération Nationale a libéré l’Algérie de l’occupation française, ndlr). Le cas de Renaud Camus n’a rien d’isolé : d’Alain de Benoist à Alexandre Douguine, les figures de l’ethno-nationalisme lisent avec attention les théoriciens décoloniaux. Et ils incorporent leurs thèses, non pour contester le système dominant, mais pour opposer un capitalisme « mondialiste », sans racines et parasitaire, à un capitalisme national, « enraciné » et industriel.

Article originellement publié dans la New Left Review sous le titre « Sea and Earth », traduit par Alexandra Knez pour LVSL.

On retrouve un style de raisonnement similaire chez les suprémacistes hindous qui recourent aux idées des théoriciens décoloniaux latino-américains pour présenter l’ethnonationalisme comme une forme de critique indigène radicale; l’avocat et écrivain Sai Deepak l’a fait avec tant de succès qu’il a réussi à persuader le théoricien du décolonialisme Walter Mignolo de composer un texte de soutien. Pendant ce temps, en Russie, Poutine revendique le rôle leader de la Russie dans un « mouvement anticolonial contre l’hégémonie unipolaire », tandis que son ministre des affaires étrangères, Sergueï Lavrov, promet d’être « solidaire des demandes africaines dans leur volonté d’achever le processus de décolonisation ».

Le phénomène va bien au-delà des retournements de position habituels du discours réactionnaire. Une perspective décoloniale est ainsi défendue par les deux figures intellectuelles les plus en vue de la « nouvelle droite » européenne : Alain de Benoist et Alexandre Douguine. Dans le cas de de Benoist, il s’agit d’un changement majeur par rapport à ses allégeances colonialistes antérieures. Sensibilisé à la politique pendant la guerre d’Algérie, il a trouvé sa voie au sein des organisations de jeunes nationalistes blancs qui cherchaient à empêcher l’effondrement de l’empire français.

Après avoir loué la bravoure de l’OAS (l’Organisation de l’Armée Secrète était un groupe terroriste d’extrême-droite fermement opposé à l’indépendance algérienne, ndlr), il a consacré deux de ses premiers livres à la mise en œuvre du nationalisme blanc en Afrique du Sud et en Rhodésie, décrivant l’Afrique du Sud sous l’apartheid comme « le dernier bastion de l’Occident d’où nous venons ». Cependant, dans les années 1980, de Benoist a changé de cap. Après avoir adopté un imaginaire païen et abandonné les références explicites au nationalisme blanc, il a choisi d’orienter sa pensée vers la défense de la diversité culturelle.

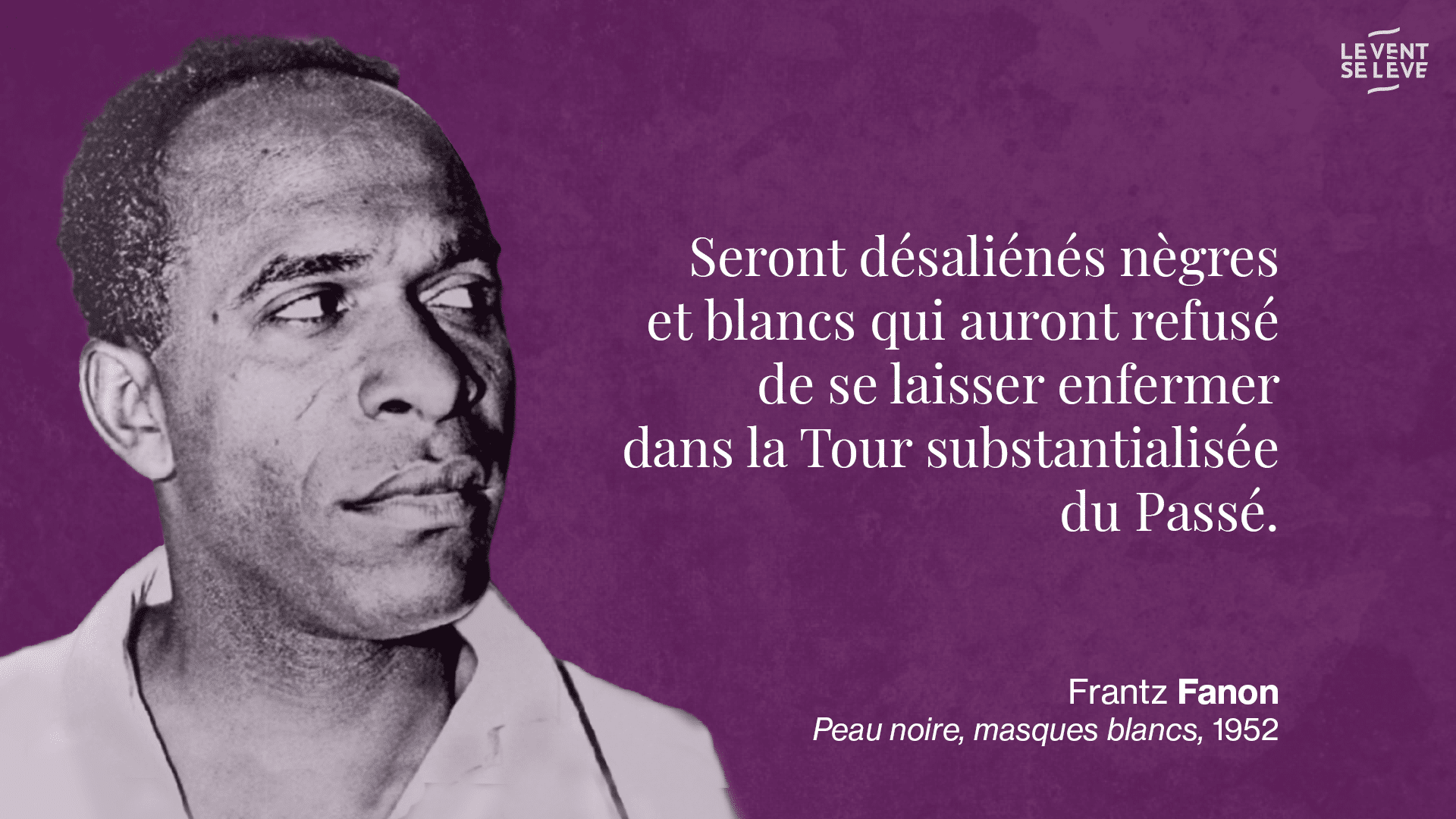

Comme l’écrit Fanon, la décolonisation ne peut ni renoncer « au présent ni à l’avenir au profit d’un passé mystique », ni se fonder sur « les litanies stériles et le mimétisme nauséabond » d’une Europe avilie qui, à l’époque où il écrit, « oscille entre la désintégration atomique et spirituelle ».

Face aux assauts du multiculturalisme libéral et du consumérisme de masse, de Benoist soutient désormais que la nouvelle droite doit lutter pour défendre le « droit à la différence ». De là à revendiquer une parenté tardive avec le malheureux sort des nations du tiers-monde, il n’y a qu’un pas. « Sous l’égide des missionnaires, des armées et des marchands, l’occidentalisation de la planète a incarné un mouvement impérialiste nourri par le désir d’effacer toute altérité », écrivait-il avec Charles Champetier dans leur Manifeste pour une renaissance européenne (2012).

Les auteurs insistent sur le fait que la nouvelle droite « défend tous les groupes ethniques, et toutes les langues et cultures régionales menacés d’extinction » et « soutient les peuples qui luttent contre l’impérialisme occidental ». Aujourd’hui, la préservation des différences anthropologiques et le sentiment de fragilité des autochtones sont des thèmes récurrents dans l’extrême droite européenne. « Nous refusons de devenir les Indiens d’Europe », proclame le manifeste de Génération identitaire, un groupe de jeunes néofascistes.

Douguine, proche collaborateur d’Alain de Benoist, a intégré encore plus radicalement cet esprit décolonial dans sa vision du monde. Son système de pensée – qu’il appelle néo-eurasisme ou « quatrième théorie politique » – s’appuie sur une critique de l’eurocentrisme inspirée d’anthropologues tels que Lévi-Strauss. Selon lui, la Russie a beaucoup en commun avec le monde postcolonial : elle aussi est victime de la volonté d’assimilation inhérente au libéralisme occidental qui transforme un monde d’une grande diversité ontologique en une masse plate, homogène et départicularisée (on peut se reporter à la « matière humaine indifférenciée » de Renaud Camus ou à ce que Marine Le Pen a appelé « la bouillie sans saveur » du mondialisme).

Contrairement à ce programme universaliste, affirme Douguine, nous vivons dans un « plurivers » de civilisations distinctes, chacune évoluant à son propre rythme. « Il n’y a pas de processus historique unifié. Chaque peuple a son propre modèle historique qui évolue à un rythme différent et parfois dans des directions différentes ». Les parallèles avec l’école décoloniale de Mignolo et Anibal Quijano sont évidents. Chaque civilisation s’épanouit dans un cadre épistémologique unique, mais cette efflorescence a été freinée par « l’épistémè unitaire de la modernité » (les mots sont de Douguine, mais ils pourraient être de Mignolo).

La modernisation, l’occidentalisation et la colonisation sont « une série de synonymes » : chacune implique l’imposition d’un modèle de développement exogène à des civilisations plurielles. Le fait que les identités ethnonationales défendues par Douguine soient des artefacts de la production coloniale de la différence – les régimes raciaux par lesquels elle différencie, catégorise et organise l’exploitation et l’extraction – n’est pas envisagé. Pas plus d’ailleurs que le caractère moderne de nombreux mouvements anti-impérialistes qui cherchaient non pas à revenir à une culture traditionnelle, mais plutôt à refonder le système mondial. Comme l’écrit Fanon, la décolonisation ne peut ni renoncer « au présent ni à l’avenir au profit d’un passé mystique », ni se fonder sur « les litanies stériles et le mimétisme nauséabond » d’une Europe avilie qui, à l’époque où il écrit, « oscille entre la désintégration atomique et spirituelle ».

Douguine et de Benoist ne se laissent pas impressionner par de telles contradictions. « La quatrième théorie politique est devenue un slogan pour la décolonisation de la conscience politique », affirme Douguine, dont la première expression pratique est l’invasion de l’Ukraine par la Russie. Il y perçoit une lutte longtemps attendue pour la réunification de l’Eurasie, ancien monde panslave dépecé par les visées occidentales, mais aussi la première étape de ce qu’il appelle le « grand réveil », une bataille millénaire pour renverser l’ordre mondial libéral et inaugurer un monde multipolaire.

Douguine entrevoit une coalition de mouvements à travers le monde pour participer à cette bataille : « Les manifestants américains seront une aile et les populistes européens seront l’autre aile. La Russie en général sera la troisième ; elle sera une entité angélique avec de nombreuses ailes – une aile chinoise, une aile islamique, une aile pakistanaise, une aile chiite, une aile africaine et une aile latino-américaine ». Mais la guerre en Ukraine n’est-elle pas une guerre impériale, ou une guerre d’ « impérialismes concurrents », comme l’a formulé Liz Fekete ? Douguine serait d’accord. L’invasion de l’Ukraine par la Russie est une étape clé de sa « renaissance impériale ».

Mais comment peut-on parler simultanément de renaissance impériale et de décolonisation ? Ici, Douguine et de Benoist puisent largement chez Carl Schmitt. Dans ses écrits sur la géopolitique, Schmitt identifie dans la « puissance navale » des empires maritimes anglo-américains un type particulier de domination impériale – dispersée, déterritorialisée, fluctuante et financière. La puissance navale fait naître un empire dispersé dépourvu de cohérence territoriale, et génère un cadre spatial et juridique qui considère la surface de la terre comme une simple série de voies de circulation.

Cet impérialisme génère également sa propre épistémologie : « Le mode de pensée juridique qui se rapporte à un empire mondial géographiquement incohérent et dispersé sur la terre tend par nature vers une argumentation universaliste », écrit Schmitt. Sous le couvert d’universaux abstraits tels que les droits de l’homme, cet imperium « se mêle de tout ». Il s’agit d’une « idéologie pan-interventionniste », écrit-il, « et tout ceci sous couvert d’humanitarisme ».

À l’imperium déterritorialisé, Schmitt oppose un impérialisme territorial – et légitime. Il s’appuie sur ses concepts de Grossraum et de Reich : un Grossraum peut être compris comme un bloc civilisationnel, tandis que le Reich en est le centre spirituel, logistique et moral. Comme l’écrit Schmitt, « chaque Reich a un Grossraum où son idée politique rayonne et qui ne doit pas être confronté à des interventions étrangères ». Si l’imperium correspond à une « conception scientifique vide, neutre, mathématique et naturelle de l’espace », le Grossraum implique une conception « concrète » inséparable du peuple particulier qui l’occupe.

Cette notion territoriale de l’espace, écrit Schmitt, « est incompréhensible pour l’esprit du Juif ». Comme le proclame de Benoist : « La distinction fondamentale entre la terre et la mer, les puissances terrestres et maritimes, qui définissent la distinction entre la politique et le commerce, le solide et le liquide, l’espace et le réseau, la frontière et le fleuve, va reprendre de l’importance. L’Europe doit cesser de dépendre de la puissance navale des États-Unis et être solidaire de la logique continentale de la terre ». La terre est colonisée par l’eau, les régions centrales par les villes portuaires, l’autorité souveraine par les flux de capitaux transnationaux.

Dans les écrits récents de Douguine et de Benoist, la « colonisation » est une pratique déterritorialisée méprisable, tandis que l’ « impérialisme » est réservé à une forme d’expansion territoriale plus noble.

Avec cette opposition entre l’imperium et le Grossraum, la pensée de Schmitt offre une perspective de réalignement significative : la construction d’un empire territorial devient compatible avec un certain sentiment anticolonial. Dans les écrits récents de Douguine et de Benoist, la « colonisation » est une pratique déterritorialisée méprisable, tandis que l’ « impérialisme » est réservé à une forme d’expansion territoriale plus noble. Le colonialisme en vient ainsi à signifier moins un phénomène de domination politique ou militaire qu’un « état d’asservissement intellectuel », pour reprendre les termes de Douguine, moins une question d’annexion territoriale qu’une forme d’assujettissement à des « modes de pensée coloniaux ».

C’est la « souveraineté » des esprits, des mots et des catégories qui est violée. Le colonialisme domine le monde en supprimant les identités : plus de femmes, seulement le « genre X » (pour reprendre la terminologie de Giorgia Meloni). Il est « ethnocidaire » par essence ; l’effacement culturel et le remplacement démographique sont ses principaux outils. Les colonisations militaires, administratives, politiques et impérialistes sont certes douloureuses pour les colonisés, nous dit Renaud Camus, mais elles ne sont rien à côté des colonisations démographiques qui touchent à l’être même des territoires conquis, transformant leurs âmes et leurs corps.

Avec cette nouvelle définition de la colonisation renvoyant à des schémas migratoires changeants (engendrés ni plus ni moins par la structure coloniale de l’économie mondiale), à des normes de genre en mutation et à une culture libérale homogénéisante, l’extrême droite se présente désormais comme la championne de la souveraineté populaire et de l’autodétermination des peuples. Elle peut également mettre en scène une lutte imaginaire contre les ravages du capital transnational. Pour ces théoriciens, décoloniser, c’est séparer un type de capitalisme d’un autre, une procédure bien établie au sein de la pensée d’extrême-droite.

Un capitalisme financier mondialiste, sans racines, parasitaire (pensé comme colonial) est distingué d’un capitalisme racial, national, industriel (pensé comme souverain, voire décolonial). Il va sans dire qu’une telle séparation est illusoire : les systèmes globaux d’accumulation du capital, avec leurs processus enchevêtrés de spéculation immatérielle et d’extraction de ressources, ne peuvent pas être découplés de cette manière. Mais séparer l’inséparable ne semble pas poser de problème à la pensée réactionnaire. En réalité, cette séparation apparaît même cruciale pour elle. En effet, une fois qu’une antinomie imaginaire a été construite, on peut en désavouer le côté détesté et, de cette manière, sembler maîtriser ses propres déchirures intérieures.