En termes de lutte contre le changement climatique, nos nécessaires changements de comportement individuels ne pourront à eux seuls suffire à atteindre les objectifs de réduction d’émissions fixés par l’Accord de Paris. Au nom de la cohérence, il faut assortir cet engagement à l’échelle personnelle d’un combat politique, collectif et radical. Chiffres à l’appui.

Samedi 5 octobre au soir, en face du centre commercial Italie Deux occupé depuis le matin à l’initiative du mouvement Extinction Rebellion, un gendarme posté à la sortie, harnaché de ses 14 kg d’armure et de lacrymos, se prit au jeu du dialogue avec un petit groupe de sympathisants, et leur tint ce propos :

« Ce que vous faites, bloquer un centre commercial, ça ne sert à rien. Vous ne faites que vous tirer une balle dans le pied. L’important, ce n’est pas d’empêcher de braves gens de consommer et de dépenser leur argent le weekend, c’est d’agir à son échelle. Moi, je trie mes déchets, je composte, j’ai un poulailler. Je me déplace en vélo, je ne prends jamais l’avion, et je fais du covoiturage. Si tout le monde faisait pareil, ça réglerait tout ».

La situation du dialogue a beau être cocasse, cette discussion est emblématique d’un débat plus large. L’action écologique à son échelle est-elle, en effet, suffisante ? Peut-on faire l’économie de revendications plus larges sous prétexte de déjà « faire sa part », de déjà cocher toutes les cases des listes usuelles « d’écogestes du quotidien » ? D’autres, à l’opposé du spectre, s’interrogent : est-ce au fond nécessaire de s’investir outre mesure à son échelle, puisque tout serait finalement la faute du « système », et aux mains de l’État et des entreprises ?

Les « écogestes » comme stratégie de contrôle social ?

En réalité, ce débat est trompeur, puisqu’il oppose deux notions pourtant complémentaires. Dans son essai La Société ingouvernable, le philosophe Grégoire Chamayou explique en quoi les mouvements écologistes et féministes naissants de l’Amérique des années soixante, loin d’opposer action écologique individuelle et collective, considéraient au contraire la première comme partie de la seconde, comme une pièce particulière mais indispensable d’un projet révolutionnaire global.

« Le personnel est politique », disaient-ils. Plus d’un demi-siècle plus tard, cette phrase résonne pour le moins bizarrement, comme si le micro et le macro, l’action individuelle et la transformation collective, avaient fini par se retrouver opposés l’un à l’autre, au point de les présenter aujourd’hui comme foncièrement antinomiques. Aux uns la foi en une écologie éthique, basée sur la responsabilisation individuelle, dont le pari est de pouvoir changer les choses en douceur, par une somme d’actions incrémentales, apolitiques, atomisées. Aux autres, le projet utopique, presque louche, en tout cas réputé vain, d’une transformation collective, radicale et profonde du « système ».

Que s’est-il passé ? Les coupables, d’après Chamayou, sont tout désignés. Certains pouvoirs industriels, tremblant devant la montée en puissance de revendications collectives légitimes sur les questions environnementales, auraient réussi le tour de force de parvenir à dissocier, puis opposer dans l’imaginaire collectif, la réforme des comportements individuels d’une part, et l’engagement politique d’autre part. Ainsi les aspirations collectives au changement ont-elles pu être cantonnées à une poignée d’actions écologiques soigneusement choisies, strictement domestiques, et donc inoffensives. D’où la multiplication des injonctions à trier nos déchets, garer nos SUV à l’ombre l’été pour éviter d’allumer la climatisation, ou éteindre la lumière en sortant de la pièce, tout ceci dans le noble but de « sauver la planète ».

Mise à part la question de l’efficacité intrinsèque de ces actions (voir plus bas), on conviendra que la stratégie consistant à présenter les « petits gestes du quotidien » comme seul horizon d’action possible est diaboliquement efficace dans son dessein de stérilisation de l’action, puisque pourvoyeuse de bonne conscience individuelle, prompte à calmer les angoisses et sentiments de culpabilité écologiques. Ils nous maintiennent dans un état d’affairement (je trie, je recycle, je fabrique ma propre lessive, mon dentifrice, mon savon, j’ai un lombricomposteur, je prends des douches courtes, j’éteins les lumières, je ferme l’eau du robinet en me brossant les dents, etc.) et nous donnent ainsi l’illusion d’agir ; mais non seulement ces actions ne sont pas toutes efficaces d’un point de vue climatique, elles sont aussi, nous dit Chamayou, foncièrement apolitiques. Si nos soifs d’engagement sont assouvies, pourquoi donc exigerions-nous le moindre changement à une échelle plus large ? Mieux vaut culpabiliser nos voisins d’en face qui ne font pas « leur part ».

L’action individuelle est absolument nécessaire…

Même si de telles stratégies de contrôle social par la responsabilisation et la culpabilisation existent et ont effectivement été menées avec succès, nous aurions néanmoins tort de rejeter en bloc l’ensemble de ces “écogestes”. Les changements de comportements individuels sont en eux-mêmes absolument nécessaires dans la transition radicale que requiert l’urgence climatique. Aujourd’hui, tout n’est pas que l’affaire d’un tri des déchets ou de leur recyclage. Au-delà de leurs vertus pédagogiques, certains gestes ont même un impact très fort sur notre empreinte personnelle. Et puis, il est difficile d’envisager une transformation globale sans se changer soi-même. Difficile d’accueillir psychologiquement le monde qui vient sans avoir préparé le terrain à son échelle. Difficile d’envisager les grandes transformations sans avoir démarré son cheminement personnel par les petites.

C’est cette absolue et nécessaire intrication entre combat individuel et combat collectif que tente de montrer, et surtout quantifier, notre étude Faire sa part ? Pouvoir et responsabilité des individus, de l’État et des entreprises face à l’urgence climatique afin de réfuter deux extrêmes : d’une part la tendance à la sur-responsabilisation écrasante et contre-productive des individus, de l’autre les refus désabusés de tout changement de comportement individuel au prétexte de la responsabilité exclusive d’un « système » réputé inatteignable.

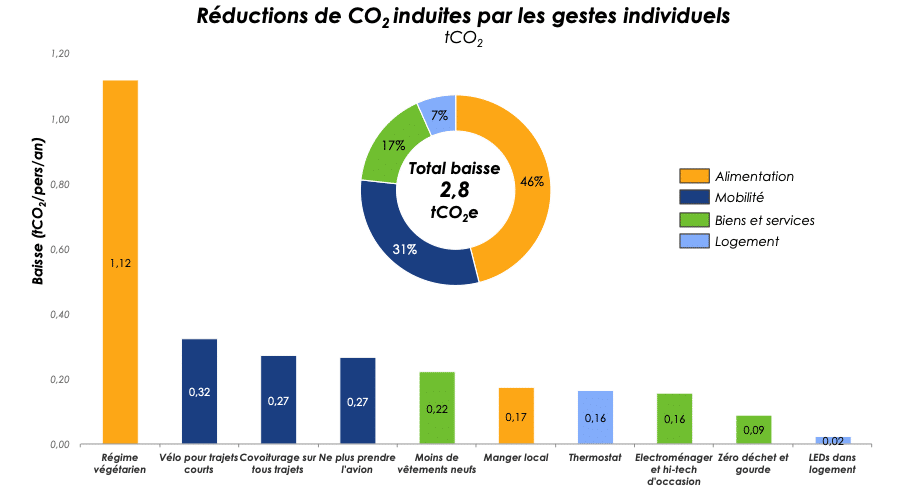

Certains « gestes du quotidien » ont un impact réellement significatif sur l’empreinte carbone personnelle. Pour un Français moyen, le simple fait de cesser de manger de la viande participe par exemple à réduire son empreinte de 10%. Bannir l’avion est le levier le plus important pour quiconque le prend déjà (mais, comme c’est loin d’être le cas de l’ensemble de la population, ce levier n’est pas si grand en moyenne, comme on le voit dans le graphique plus bas). Privilégier le vélo à la voiture sur les trajets courts, développer le covoiturage, opter pour un mode de consommation sobre et local sont d’autres exemples d’actions à fort potentiel. Au total, en mettant en œuvre toute la liste d’actions considérées dans l’étude (qui n’a pas la prétention d’être exhaustive, puisque certains leviers fondamentaux et parfaitement atteignables à l’échelle individuelle, comme davantage de sobriété dans les transports, y sont absents), on peut prétendre réduire directement son empreinte de 25% en moyenne, ce qui est considérable. Et même jusqu’à -45%, si l’on met aussi en œuvre certains leviers requérant un investissement financier, comme la rénovation énergétique de son logement, le choix d’une énergie décarbonée pour son chauffage, ou l’achat d’un véhicule bas carbone.

…mais elle n’est pas suffisante

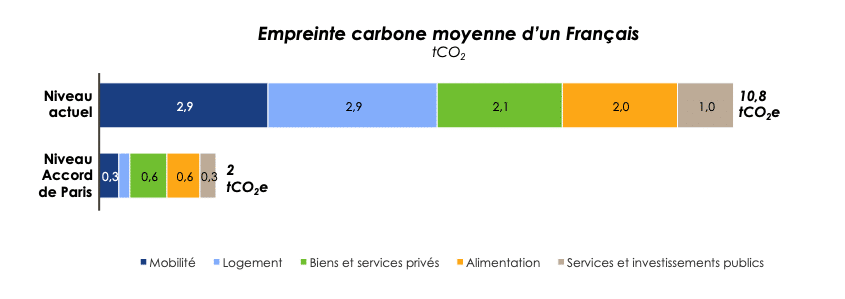

Or, pour parvenir aux niveaux requis par l’Accord de Paris, rappelons que l’empreinte carbone des Français doit passer de 11 tonnes de CO2 équivalent par an… à seulement 2 tonnes en 2050. Soit une baisse de 80%. Notre calcul montre donc qu’avec toute la volonté du monde, il est illusoire de penser pouvoir aligner sa propre empreinte avec un niveau compatible avec un réchauffement inférieur à 2°C au moyen exclusif du changement de comportements à l’échelle individuelle. Les écogestes du quotidien sont absolument nécessaires, et aussi largement insuffisants pour espérer atteindre la neutralité carbone de la France en 2050.

Le constat est encore plus modeste lorsque nous considérons que cet homo ethicus, ce citoyen censé se transformer lui-même vers un optimum écologico-moral en agissant sur tous les leviers individuels disponibles à son échelle, est bien loin de constituer la majorité de la population. Le sociologue Stéphane La Branche estime plutôt à un cinquième la proportion de Français « moteurs » sur les questions de climat (c’est-à-dire, ceux qui ont le capital à la fois économique et culturel pour pouvoir, et vouloir, agir). Le reste de la population serait composé de trois cinquièmes de « variables » et d’un dernier cinquième de « réfractaires ». L’impressionnant -45% maximum atteignable à l’échelle individuelle se transformerait en un pâlot -20% de baisse en moyenne, une fois prises en compte les disparités dans les velléités personnelles de changement à l’échelle de la population entière.

Tout ce que cela veut dire, c’est qu’il est vraisemblable que nous ne parviendrons pas à engendrer un effet d’entraînement suffisant en ne misant que sur les bonnes volontés individuelles. Et que même si tout le monde s’y mettait, “toutes choses égales par ailleurs” (c’est-à-dire sans considérer les changements systémiques qu’induirait l’adoption mainstream de tous ces petits gestes, comme par exemple les effets sur le système agricole d’un passage au tout-végétarien par tous les Français), cela ne représenterait que la moitié de l’effort à faire.

L’omniprésence d’un système sociotechnique accro aux énergies fossiles

Pourquoi ? Parce qu’en deux siècles (depuis la révolution industrielle), nous avons bâti un environnement social et technique reposant sur la promesse d’une énergie fossile abondante et bon marché, sans contreparties suffisamment négatives qui demanderaient de nous limiter délibérément. Une part substantielle de nos émissions est ainsi déterminée par le système « sociotechnique » dont nous faisons tous partie. Les équipements et les infrastructures du pays – ou leur absence – sont le résultat de choix politiques passés ; ils sont énergivores en eux-mêmes. Installer un thermostat chez soi, ou baisser la température en hiver quitte à enfiler un pull-over, sont des actions extrêmement utiles et « rentables » ; mais tant qu’un investissement ne viendra pas remplacer une chaudière individuelle, celle-ci fonctionnera toujours au gaz ou au fioul. Tant que la copropriété n’aura pas investi dans le raccordement à un réseau de chaleur urbain (à supposer que ce soit techniquement possible), le logement restera dépendant de la solution de chauffage de l’immeuble ou du réseau de gaz. Pour décarboner nos économies, l’action individuelle est certes une partie de la réponse, mais elle ne peut suffire à atteindre les baisses nécessaires. Et n’oublions pas que seule une part très limitée de la population a le loisir de mettre en application ces changements de comportement. Pouvons-nous vraiment demander aux populations périurbaines de troquer leur diesel pour un vélo, alors que la décision de les reléguer hors des villes reposait justement sur le pari de la généralisation du tout-voiture ?

Le reste de l’effort pour parvenir au niveau de l’Accord de Paris, c’est-à-dire la moitié de la réduction à fournir (ou les trois quarts, en fonction de l’optimisme de l’hypothèse de changement volontaire des comportements individuels), ne pourra advenir sans le concours de l’État, en tant que régulateur, législateur, investisseur, négociateur d’accords commerciaux ou agent macroéconomique. Les pistes d’action et de revendication à son égard sont innombrables : fléchage des investissements dans les filières bas carbone au détriment des actifs fossiles, développement des incitations publiques adéquates pour financer les investissements à l’échelle des ménages cités plus haut, lancement d’un grand plan de rénovation thermique des bâtiments, réflexions sur notre rapport à la voiture et aux protéines carnées, lutte contre l’artificialisation des sols, définition de nouveaux indicateurs de prospérité, renégociation ou sortie d’accords commerciaux jugés incompatibles avec l’urgence climatique, régénération des sols et des zones humides pour augmenter les puits de carbone naturels…

Et bien entendu, les entreprises ont elles aussi la responsabilité de décarboner massivement leurs propres activités et leur chaîne de valeur. Ces chantiers ne sauraient se réduire à une politique de “petits pas” : seule l’inclusion de la question du climat au cœur-même de la stratégie des entreprises leur donnerait la grille de lecture nécessaire pour agir à la hauteur des enjeux. Des chantiers plus larges, comme leur rapport à la croissance, la propriété des moyens de production, ou encore l’autogestion et le partage du pouvoir au sein de l’entreprise doivent être ouverts.

Réconcilier action individuelle et revendication collective

« Faire sa part » est donc absolument indispensable ; c’est une condition non-négociable de l’atteinte des objectifs climatiques, du succès de nos cheminements personnels sur la question environnementale, de la crédibilité d’un engagement plus large. Mais il faut savoir à quoi s’en tenir ; certains gestes sont puissants en eux-mêmes, d’autres n’ont pour eux que le mérite de nous soulager en nous donnant un sentiment de cohérence. Aussi peu flatteur que ce soit pour nos egos, l’action individuelle n’est, en moyenne, pas suffisante.

Que faire, alors ? Malgré les apparences, nous pouvons lire ce résultat comme une très bonne nouvelle, un message d’espoir galvanisant : c’est l’occasion de prendre conscience que nos transformations personnelles appellent à être assorties d’une vision politique. Que rien ne pourra être achevé sans une transformation fondamentale des structures de nos sociétés. En somme, que la radicalité est du côté de la rationalité.

Quoi qu’ils fassent à leur échelle, les individus resteront dépendants de structures carbonées et énergivores. Conclusion : sans un changement majeur de nos structures énergétiques et techniques, sans un questionnement global sur nos processus de production, sur la structure de nos inégalités, sur notre rapport à la croissance, le processus sera incomplet. C’est tous ensemble, et pas seulement chacun chez soi, que devra être mené le combat pour passer à un niveau supérieur d’action. « Les individus ont le pouvoir de tout changer » ; oui, à condition d’appliquer cette devise sur les bons objets, au-delà de la sphère strictement privée et consumériste. Le “système” qu’il s’agit de transformer n’est pas une entité froide et écrasante échappant à tout contrôle : nous avons collectivement prise sur lui. Pour ne citer qu’elles, les actions de désobéissance civile qui montent en puissance aujourd’hui semblent indiquer un chemin prometteur dans leur capacité de faire pression sur certains verrous politiques et économiques.

L’action collective, la vision systémique, sont seules capables de montrer qu’il ne s’agit pas seulement de décarboner nos sociétés et nos économies. Une France neutre en carbone peut être tout aussi injuste, inégalitaire et prédatrice que l’actuelle. Pas de salut sans remettre entièrement sur la table les principes d’exploitation sur lesquels sont basés nos systèmes socio-économiques, sans traiter de front questions sociales et écologiques, sans revisiter entièrement notre rapport au monde.

Comme l’écrivait Hervé Kempf dans Reporterre en mars dernier : « soyons cohérents, soyons radicaux ». Ayons une conscience lucide de la grande puissance – et des nécessaires limites – de nos changements de comportement sur la transformation du monde. Et ce pour mieux se convaincre de la nécessité de les assortir d’un combat politique, d’« écogestes » dans l’implication collective, afin d’engager un changement radical et profond du système dans lequel nous vivons.

NB : Le contenu de cet article n’engage que son auteur, et non la société à laquelle il est rattaché.